Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.

Onfray a des ennemis et j’aime ce qu’il écrit, donc je n'aime guère ses ennemis. Certes, il se répète beaucoup, à l’envi, comme un distributeur de litanies, dans le présent livre aussi, et si je me livrais à un exercice journalistique classique, celui du SR (secrétaire de rédaction), je saisirais les ciseaux de Sainte-Anastase et je taillerai là-dedans, je veux dire dans son dernier gros opus : « L’Ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus » (Flammarion) pour ôter environ 150 pages de redondances aux 600 que j’ai cependant dévorées avec un immense plaisir et sans en sauter une demi-ligne.

C’est un grand livre. Certes un chouia hagiographique, certes un poil anti-sartrien bichrome (c’est black or white), voire manichéen par endroits, avec force flot de citations à charge. Certes c’est également une espèce d’autobiographie (Nietzsche : « Toute philosophie constitue une autobiographie masquée ») :

PARALLÈLES

Camus et Onfray ont, il faut le préciser, un parcours comparable. Mêmes origines sociales -pauvres-, même mépris pour les paillettes germanopratines, mêmes inspirations nietzschéennes, voire gramsciennes (pas convaincu par le chapitre ad hoc, et je pense bien connaître mon Gramsci), même énergie solaire (sauf que Onfray n’est pas Méditerranéen, que l’on sache), même accueil par une certaine dictature du savoir et du pouvoir éditorial (laquelle vire peu à peu à l’endogamie mentale à force de manquer d’air –mais c’est tant pis pour elle. Même cette civilisation, par ailleurs mortifère, est mortelle!).

Même destinée libertaire aussi, voire anarchiste… Onfray n’a pas publié de fictions comme Camus, cependant. Et nous savons, à la lumière de cet essai brillant, combien « Noces », « L’Eté », « La Peste », « La chute », « L’Exil et le Royaume », etc., contiennent dans leur ventre une portée philosophique, à côté de laquelle nous étions passés jusque là, en nous attachant exclusivement à la prose sensuelle, solaire, méditerranéenne, hédoniste, algérienne, salée, profondément libre de notre Camus préféré. (Relire aussitôt « Noces », et « L’Eté », au sortir de la bio d’Onfray, fut un bonheur frais et comme neuf : garanti pièces et main d’oeuvre).

OBSCURES RANCOEURS

Mais il s’agit d’abord d’une biographie philosophique. Après avoir flingué Freud à la mitrailleuse lourde (« Le crépuscule d’une idole », Grasset), voici Michel Onfray en verve pour réhabiliter, car cela semblait nécessaire, le Camus philosophe pour classe d’agrég. (et non pas pour classes Terminales, pour paraphraser le titre d’un pamphlet qui m’opposa constamment à son auteur et ami, feu Jean-Jacques Brochier).

L’Ordre libertaire est un grand bouquin parce qu’il règle les comptes avec une certaine société parisienne nombriliste, étriquée, auto-intelligentisalisée et propriétaire (putschiste) du droit de dire, de publier, de faire et de défaire, mais dans un cercle tellement restreint qu’il semble (à le renifler et tant il est nauséabond au fil du temps), avoir oublié les structures élémentaires de la parenté. Autrement dit, la prohibition (métaphysique) de l’inceste (mental) ne semble pas avoir cours dans ce marigot-là. La suffisance semble gouverner sa morgue. Ainsi que la reproduction entre soi, façon « Les héritiers » selon Bourdieu & Passeron.

Du coup, Albert Camus le pied-noir, fils d’un père ouvrier mort au front en 14 et d’une mère analphabète (elle n'a jamais lu son fils!), n’ayant fait ni "H. IV", ni Ulm (Normale Sup), ne fait pas partie du Club Mickey, donc du sérail, de la famille bourgeoise bien-pensante. D’où leur haine, leur jalousie lorsque l’auteur de « L’étranger » obtint le Nobel en 57 (« Devant ma mère, je sens que je suis d’une race noble : celle qui n’envie rien », in « Le Premier homme »). Entre autres exemples.

Sur cet aspect de l’homme et du ressentiment parisien, Onfray excelle. Nous sentons un Camus décidé à ne pas s’approcher trop près de ces virus, qui préfère la compagnie de l'ami absolu et total, René Char, et la perspective de vivre à Lourmarin (où il repose d’ailleurs) plutôt que rue de Chanaleilles, même si c’était bien, le temps passé là-bas.

UN HOMME SIMPLE ET SOLAIRE

Ce qui séduit d’emblée dans le livre d’Onfray, c’est de retrouver un Camus absolument solaire (et c’est la première fois que je lis cela, car ni Emmanuel Roblès pourtant, ni José Lenzini, et même Frédéric Musso, ni Morvan Lebesque, ni Abdelkader Djemaï, ni Jean Daniel, Jean Grenier à peine, Macha Séry un tout petit peu, n'étaient parvenus à retranscrire cela avec autant de talent et d’exactitude), un Camus résolument hédoniste et tout entier tourné vers la sensualité de la vie intellectuelle, avec le corps et l’esprit.

Onfray fait de Camus un Zarathoustra venu d’Algérie. Et le prouve (le bonhomme connaît son Nietzsche sur le bout des doigts), mais on pourrait être tenté de lui reprocher de forcer le trait pour nous persuader de ses convictions. C’est le jeu. On le joue.

Plus intéressante est la manière dont Onfray souligne l’attachement inaliénable de Camus à la pauvreté dont il est issu et qui l’a forgé (les livres lui furent une conquête et pas un héritage, comme cela fut le cas pour un Sartre), ainsi qu'aux humiliés, aux taiseux comme sa mère, et donc au courage, à la noblesse humaine la plus nue, à la loyauté, au courage d’être un homme, au sens de l’honneur, à la dignité de son modeste rang ; à la philosophie d’une morale vraie, en somme.

UNE BIO EN EMPATHIE

Avec ce livre, nous sommes loin des gros pavés qui font autorité, comme le Herbert R. Lottman (monumentale enquête biographique à l’anglo-saxonne, irréprochable, totale, et d’une précision d’horloger genevois croisé avec une entomologiste teutonne), ou le Todd (Olivier), que j’aime moins, mais passons. Ici, avec Onfray, tout fait bonheur, poésie, liberté, détachement, regard vers le soleil les yeux ouverts, appel à Diogène et volonté de jouissance…

Onfray combat la légende : Non, Camus n’est pas un philosophe pour futurs bacheliers, ni un romancier à la prose douce et facile. Oui, Camus est un philosophe profond dans ses essais fameux comme « L’homme révolté » et dans ses œuvres de fiction. Oui, Camus est un anticolonialiste engagé mais mesuré, singulièrement consensuel dans une époque radicale (« la radicalité de la nuance », c’est de lui, et je n’ai pas retrouvé la formule dans le livre d'Onfray).

Oui Camus est un païen pragmatique, un homme droit qui se souvient de l’unique leçon de son père disparu trop tôt : « un homme, ça s’empêche ». C'est encore un homme fidèle aux siens –même contre la Justice. Fidèle à sa mère d’abord, fidèle à son instituteur Louis Germain (le « Discours de Suède » rappelle cela avec superbe) fidèle à cet espèce de père de substitution.

Fidèle aussi au maître absolu que fut Jean Grenier, son prof de philo et auteur des « Îles » et de « Inspirations méditerranéennes », qui lui fit lire aussi « La douleur », d’André de Richaud, lecture décisive. Mais avant tout parce que le professeur Grenier déclencha en Camus le désir d’écrire!..

Camus est un disciple du « Gai savoir » et du précepte nietzschéen fameux : « Deviens celui que tu es », il est un homme qui ne cessera de faire savoir qu’il faut faire en sorte que ne doivent exister ni bourreau, ni victime.

AU-DELA DU BAEDEKER

Bien sûr, il est aussi question dans ce livre de Belcourt, d'Alger, de la tuberculose à dix-sept ans, des femmes, du séducteur, de son look Bogart, des clopes, de Maria Casarès, du foot, du théâtre, de Francine après Hélène, d'« Alger Républicain », de « Combat », de Paris, de l’accident fatal dans la Facel-Vega conduite par Michel Gallimard, du manuscrit du "Premier homme"... tout cela que l'on sait déjà (peu ou prou), du succès de « La Peste », de l’arbre "Etranger" qui cache la forêt d'une oeuvre puissante et protéiforme (« Meursault c’est moi », eut pu dire "Albert Flaubert", à cause du soleil), de Tipasa enfin, et du retour à. Etc.

Tout le Baedeker Camus est forcément dans ce livre, mais par petites touches délicates. Onfray s’attachant à démontrer (avec talent et superbe) la dimension philosophique de Camus, son livre est un bréviaire indispensable. Cette dimension, incontestable pourtant, un certain Paris vétilleux, pincé du nez, coincé des neurones, refuse toujours de la reconnaître à l’auteur de « L’envers et l’endroit ».

Camus nous apparaît sous les traits d’un philosophe artiste –et adepte d’un art de vivre en temps de catastrophes, à l’aise dans son corps qu’il laisse s’exprimer en plongeant, en nageant, en faisant l'amour, en écrivant, en transpirant, en jouant, en lisant, en déclamant des auteurs grecs, en shootant dans un ballon rond, en chuchotant, en observant en silence l’horizon méditerranéen depuis la plage...

Car Camus possède le « castizo » espagnol, cette fierté si bien décrite par Michel del Castillo ici et là, ce cran donquichottesque qui n’ignore pas sa folie douce. Camus est un être charnel, exposé à la brûlure du soleil, au sel, à la cuirasse d’argent de la mer. Il n'est pas un de ces anémiés du 6ème arrondissement, perclus de rancoeurs, de jalousies et de comptes à régler avec ceux qui pourraient pisser peut-être plus loin qu'eux! –d’où les névroses auxquelles Albert est fondamentalement étranger, surtout vues depuis Alger ou Oran. Car tout cela manquerait un peu d'horizon. (Les natifs d’Oran -dont je suis- pardonnent à Camus de n’avoir pas aimé cette ville, cadre de sa "Peste", et de lui avoir préféré Alger).

UNE PULSION DE VIE SPINOZIENNE

Camus nomme imbécile "celui qui a peur de jouir parce qu’il n’éprouve pas de honte à être heureux".

Son hédonisme, avec les événements historiques dont il sera le témoin durant sa courte vie, est un antifascisme. La pulsion de vie, quasi spinozienne, de Camus, forge sa force. Celle qui lui fera éviter les pièges du communisme aveugle et ses haines recuites, sans oublier son cruel désir de vengeance. Nul ressentiment chez Camus, souligne avec bonheur Onfray. Juste un jugement mesuré. Antimarxiste, soit anti-obtus. Il estime qu'il serait encore possible de faire cohabiter les cultures arabes et européennes sur le sol algérien, aux premiers moments durs des « événements », qu’il ne connut qu’à peine.

Camus est enfant du melting-pot pied-noir, enfant d’un bouillon de culture sain, vivant, prodigieusement débarrassé de l’acnée parisienne et des remugles racistes ayant largement cours bien au-dessus de Gibraltar. Il est fils de l’ouverture, de l’écoute, de l’altérité, du soleil et des bonheurs simples.

Il se choisit Grec. Il appartient de toute façon –qui le contesterait ?- à la gauche dionysienne et laisse sur le bas-côté du chemin la gauche apollinienne, chichiteuse, pluvieuse, grisâtre, revancharde, aigrie toujours, et aussi exsangue du corps comme du cerveau.

Camus est un homme placé de naissance du côté de l’hospitalité et du cosmopolitisme, de la fierté castillane, de la loyauté, de l’héroïsme hérités de Cervantès.

L’armée et l’université ont refusé son admission lorsqu’il était jeune. A cause de sa santé faible. Camus taillera sa sculpture solaire dans ces refus aux relents métropolitains. Onfray circonscrit cela avec une grand justesse : Camus est un philosophe qui privilégie la sensation, l’émotion, la perception, sur le concept, l’idée, la théorie. Et c’est pourquoi il nous est si proche, si tutoyant, si populaire, si accessible aussi. Ce que d’aucuns lui reprochent, car il ne reproduisit aucun de leurs codes moisis.

UN TROPISME LIBERTAIRE

A commencer par le tropisme arriviste du Rastignac de sous-préfecture -ce que Camus n'est pas : il n’envie pas Paris. Comment pourrait-il avoir le désir de sa conquête ? Paris lui fera payer très cher ses origines modestes, son existence de petit pied-noir qui défendit même ceux-ci –ce qui constitua un crime de lèse-pensée-unique à l’époque des porteurs de valises, , et de France Observateur, des livres (admirables, d’ailleurs) publiés clandestinement par les éditions de Minuit (et qui ressortent ces jours-ci)… Même son insolence politique, ses prises de position méfiantes face à un Parti communiste avaleur et destructeur à l’époque, furent inscrites au débit de son compte…

La grandeur de Camus se trouve là aussi. Comme dans les métaphores de sa vie que sont ses pièces (« Caligula », « Les Justes », ou ses adaptations dramaturgiques diverses). Onfray souligne que Camus n’est pas un contre-révolutionnaire, mais un révolutionnaire contre. La nuance est de taille.

Je relisais hier « Misère dans la Kabylie », après avoir refermé le Onfray et avoir lu qu’il y neigeait en ce moment, comme souvent d'ailleurs. Les récits de Camus (ou reportages à rendre jaloux jusqu’à la torture, un BHL, mais certainement pas un J. Littell à propos de la Syrie –admirable série dans « Le Monde » de la semaine dernière), rappellent les journaux africains de Gide. Le talent narratif est là, profondément tourné vers l’Autre, ce qui est salutaire, et l'on trouve aussi une dimension lyrique qui fait souvent défaut dans les textes de ce genre.

Sur la Guerre d’Algérie (elle touche ma mémoire familiale), je juge utile de citer seulement ceci, de Camus : « Quatre-vingt pour cent des Français d’Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants ». Camus ne souscrivit jamais à la justice sélective, ni à la « justice française » de la torture, pas plus qu’à la « justice nationale » des massacres.

Il considèrera jusqu’au bout que les Pieds-Noirs, eu égard à l’histoire de l’Algérie (ses invasions successives depuis l'Antiquité l’ayant construite) étaient des indigènes (provisoires) comme tous les autres. Camus paiera cher pour cette loyauté-là, pour sa rectitude, son bon sens, ses fidélités (ma mère contre la justice des terroristes...).

Même des esprits réputés éclairés (Bernard Frank par exemple) le traînèrent dans la boue, suivant sûrement un courant de pensée comme on monte dans un train en marche : nous pardonnerons par conséquent beaucoup au ventriloque Frank de ce « mundillo » en mal d’espace et d’horizon...

A la sortie de ce monument à la gloire d’un philosophe négligé, nous n’avons qu’un désir : le relire, et donc le prolonger. "Le faire passer", encore et toujours. Sans oublier les Sartre et autres bâtisseurs de lotissements d’une tenue autre, certes.

Mais surtout de faire passer cet hédonisme de la jouissance du corps et de l’esprit mêlés, qui font trop souvent défaut au centralisme intellectuel de notre république des lettres.

J’appris brutalement (apprendre la mort d'un être est toujours brutal, forcément brutal) la disparition du regard silencieux, à la fois tendre et félin de Léa Massari en contemplant l’horizon devant la plage de la Petite Chambre d’Amour, à Anglet. Je repassais aussitôt dans ma tête des scènes de L’Avventura, des Choses de la vie, du Christ s’est arrêté à Eboli... J’eus de la peine. Et même un léger pincement au cœur. L’allure sur grand écran de Léa Massari me faisait parfois penser à Maman. J’enfourchais ma moto, je passais devant la librairie Bookstore à Biarritz. Une queue

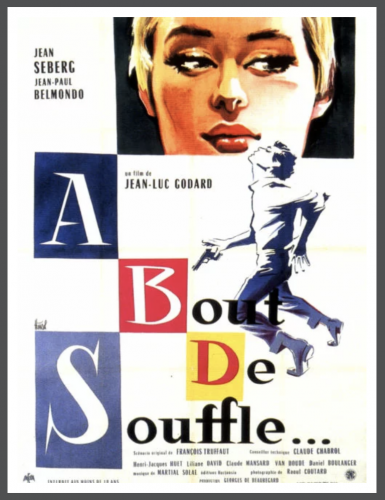

J’appris brutalement (apprendre la mort d'un être est toujours brutal, forcément brutal) la disparition du regard silencieux, à la fois tendre et félin de Léa Massari en contemplant l’horizon devant la plage de la Petite Chambre d’Amour, à Anglet. Je repassais aussitôt dans ma tête des scènes de L’Avventura, des Choses de la vie, du Christ s’est arrêté à Eboli... J’eus de la peine. Et même un léger pincement au cœur. L’allure sur grand écran de Léa Massari me faisait parfois penser à Maman. J’enfourchais ma moto, je passais devant la librairie Bookstore à Biarritz. Une queue inhabituelle de lecteurs patientait le long du trottoir en pente. Sofia Coppola signait l’album de photos du tournage de ses Virgin suicides. La veille, j’avais été invité à l’avant-première de Nouvelle vague (l’histoire de la production de À bout de souffle de Godard), par le réalisateur texan Richard Linklater (sortie le 8 octobre prochain), en ouverture du festival Nouvelles Vagues. Un film en noir & blanc de belle facture avec une reconstitution décorative de la charnière années cinquante – soixante aux petits oignons (il ne manque aucune Dauphine, DS, Chambord ou 203 le long des trottoirs, ni aucune affiche de réclame aujourd’hui vintage sur les murs). Mais le film sent la sueur, car les jeunes acteurs, dans l'enveloppe

inhabituelle de lecteurs patientait le long du trottoir en pente. Sofia Coppola signait l’album de photos du tournage de ses Virgin suicides. La veille, j’avais été invité à l’avant-première de Nouvelle vague (l’histoire de la production de À bout de souffle de Godard), par le réalisateur texan Richard Linklater (sortie le 8 octobre prochain), en ouverture du festival Nouvelles Vagues. Un film en noir & blanc de belle facture avec une reconstitution décorative de la charnière années cinquante – soixante aux petits oignons (il ne manque aucune Dauphine, DS, Chambord ou 203 le long des trottoirs, ni aucune affiche de réclame aujourd’hui vintage sur les murs). Mais le film sent la sueur, car les jeunes acteurs, dans l'enveloppe  de

de  n’importe quel biopic (et je déteste ce sous-genre), nous sommes uniquement tentés d’y juger le mimétisme, le talent d’imitation en somme, l’art de la photocopie, et d’une espèce de plagiat bien ordonné ; rien d’autre... Sortant de cette projection qui se tint à 18 heures au cinéma Le Royal à Biarritz (j’étais invité par le sponsor principal du festival, ma banque, la BNP - merci Mme Douat), après un bla-bla d’une partie de l’équipe du film, pressée d’aller à la Gare du Midi où un parterre plus prestigieux l’attendait, je musardais un instant à la terrasse du bar, sise sur le toit de l’immeuble où une touffeur saharienne assaillait une grappe d’invités affamée de canapés rutilants et assoiffée de rosé tiédissant. Déjà allergique aux « coquetailes », comme l’écrivait Roger Nimier, ne connaissant personne à celui-ci, timide comme pas deux pour prendre langue avec l’inconnu, je tournais les talons, enfourchait ma moto stationnée devant La table d’Aurélien Largeau – il va falloir tester ça un de ces soirs... -, et regagnait ma douche, puis mon lecteur DVD, afin de lancer À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Copie originelle. L.M.

n’importe quel biopic (et je déteste ce sous-genre), nous sommes uniquement tentés d’y juger le mimétisme, le talent d’imitation en somme, l’art de la photocopie, et d’une espèce de plagiat bien ordonné ; rien d’autre... Sortant de cette projection qui se tint à 18 heures au cinéma Le Royal à Biarritz (j’étais invité par le sponsor principal du festival, ma banque, la BNP - merci Mme Douat), après un bla-bla d’une partie de l’équipe du film, pressée d’aller à la Gare du Midi où un parterre plus prestigieux l’attendait, je musardais un instant à la terrasse du bar, sise sur le toit de l’immeuble où une touffeur saharienne assaillait une grappe d’invités affamée de canapés rutilants et assoiffée de rosé tiédissant. Déjà allergique aux « coquetailes », comme l’écrivait Roger Nimier, ne connaissant personne à celui-ci, timide comme pas deux pour prendre langue avec l’inconnu, je tournais les talons, enfourchait ma moto stationnée devant La table d’Aurélien Largeau – il va falloir tester ça un de ces soirs... -, et regagnait ma douche, puis mon lecteur DVD, afin de lancer À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Copie originelle. L.M.

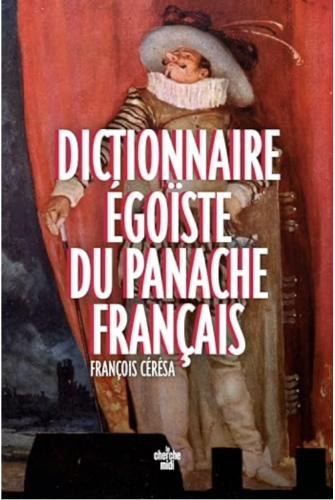

sauvées des jours), notamment ces deux-là : le tonitruant, l'intrépide, le tonique, le galvanisant Dictionnaire égoïste du panache français, de François Cérésa (Le Cherche-Midi), au style impeccable, truffé de formules qui font mouche et d'humour, et où l'on croise avec autant de désinvolture Athos et Jacques Anquetil, B.B. et Gérard Depardieu, la Légion étrangère et Vercingétorix, Romain Gary et Jean Moulin, Coco Chanel et Charles de Gaulle, Astérix et Cyrano de Bergerac. Un livre hussard en diable. Je pense que j'ai épuisé un crayon tant j'ai souligné de passages. Aussi, mieux vaut n'en citer aucun, sinon je reproduis le livre. Si, juste une phrase de la première page d'introduction, pour donner le ton : "ce mélange de courage, d'audace, d'intempérance, d'honneur, d'élégance, mais aussi de suffisance, d'orgueil mal placé, d'indiscipline et de bêtise...". Allez-y voir !

sauvées des jours), notamment ces deux-là : le tonitruant, l'intrépide, le tonique, le galvanisant Dictionnaire égoïste du panache français, de François Cérésa (Le Cherche-Midi), au style impeccable, truffé de formules qui font mouche et d'humour, et où l'on croise avec autant de désinvolture Athos et Jacques Anquetil, B.B. et Gérard Depardieu, la Légion étrangère et Vercingétorix, Romain Gary et Jean Moulin, Coco Chanel et Charles de Gaulle, Astérix et Cyrano de Bergerac. Un livre hussard en diable. Je pense que j'ai épuisé un crayon tant j'ai souligné de passages. Aussi, mieux vaut n'en citer aucun, sinon je reproduis le livre. Si, juste une phrase de la première page d'introduction, pour donner le ton : "ce mélange de courage, d'audace, d'intempérance, d'honneur, d'élégance, mais aussi de suffisance, d'orgueil mal placé, d'indiscipline et de bêtise...". Allez-y voir ! Mes Fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

Mes Fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

La poésie militante ou insipide, pénible d'Aragon sent parfois la sueur. Ses poèmes incontinents (il perd aussi son prénom, Louis, sur les trois couvertures) proposés par Gallimard ce mois-ci :

La poésie militante ou insipide, pénible d'Aragon sent parfois la sueur. Ses poèmes incontinents (il perd aussi son prénom, Louis, sur les trois couvertures) proposés par Gallimard ce mois-ci :  d'hommes politiques qui comptent (Churchill, de Gaulle, Ferry, Zola, Caillaux, Briand, Herriot, Jaurès, et Hubert Beuve-Méry !..) dans le recueil

d'hommes politiques qui comptent (Churchill, de Gaulle, Ferry, Zola, Caillaux, Briand, Herriot, Jaurès, et Hubert Beuve-Méry !..) dans le recueil  Registre voisin, Régis Debray, avec

Registre voisin, Régis Debray, avec  Sénèque, 1000 pages, occupera nos prochaines après-midi. Pensez ! Oedipe, Les Phéniciennes, Hercule furieux, Hercule sur l'Oeta, Médée, Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon sont capables de nous faire oublier un rendez-vous chez le dentiste. Nous y reviendrons, ici. Merci la collection folio.

Sénèque, 1000 pages, occupera nos prochaines après-midi. Pensez ! Oedipe, Les Phéniciennes, Hercule furieux, Hercule sur l'Oeta, Médée, Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon sont capables de nous faire oublier un rendez-vous chez le dentiste. Nous y reviendrons, ici. Merci la collection folio.

Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M.

Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M.

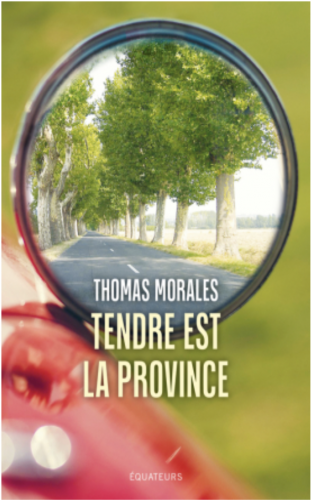

campagne splendide peuplée de faune sauvage ailée et poilue abondante, riche de forêts, de fleurs par milliers en ce moment, et de fruits sur leurs arbres, de champs calmes, caressée par un vent parfois dur. Le silence y règne en maître arpenteur de mes balades quotidiennes émerveillées par un chevreuil, un couple de palombes, un buisson de marguerites, le son d'une source. Je vis loin des humains, mes faux-frères. En pleine "pampa" apprivoisée. Ce matin, en me rendant à la Poste afin d'y déposer un colis, j'ai découvert l'ouverture subite de La Tarantella. Quezaco? : Pizza 24/24, il suffit de glisser une carte bancaire, et Margharita ou Regina jaillissent selon le choix présélectionné. J'ai failli en pleurer, en pensant à mon île, Procida, à la province française, au petit commerce bien évidemment. Car, non loin de là, au village voisin, il y a déjà un choc émotionnel en forme de cabine téléphonique (pour le calibrage du machin) : un distributeur de baguettes. Au pays du pain... Je souffre de notre abandon, de la poursuite inexorable comme une crue d'un exode fondamental qu'aucun bobo en résidence secondaire ne saura faire revivre avec tact, intelligence, et sentido. L.M.

campagne splendide peuplée de faune sauvage ailée et poilue abondante, riche de forêts, de fleurs par milliers en ce moment, et de fruits sur leurs arbres, de champs calmes, caressée par un vent parfois dur. Le silence y règne en maître arpenteur de mes balades quotidiennes émerveillées par un chevreuil, un couple de palombes, un buisson de marguerites, le son d'une source. Je vis loin des humains, mes faux-frères. En pleine "pampa" apprivoisée. Ce matin, en me rendant à la Poste afin d'y déposer un colis, j'ai découvert l'ouverture subite de La Tarantella. Quezaco? : Pizza 24/24, il suffit de glisser une carte bancaire, et Margharita ou Regina jaillissent selon le choix présélectionné. J'ai failli en pleurer, en pensant à mon île, Procida, à la province française, au petit commerce bien évidemment. Car, non loin de là, au village voisin, il y a déjà un choc émotionnel en forme de cabine téléphonique (pour le calibrage du machin) : un distributeur de baguettes. Au pays du pain... Je souffre de notre abandon, de la poursuite inexorable comme une crue d'un exode fondamental qu'aucun bobo en résidence secondaire ne saura faire revivre avec tact, intelligence, et sentido. L.M.

Philippe Muray, son classique L'Empire du Bien, et Cigarettes after sex en concert vont bien ensemble =>

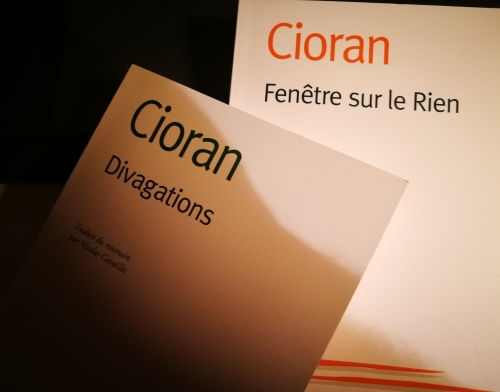

Philippe Muray, son classique L'Empire du Bien, et Cigarettes after sex en concert vont bien ensemble =>  Trop méconnu, cet homme (1919-1971), ce philosophe à la pensée noire et sans ambages, ce pessimiste glacial qui considérait que « les ombres de la mort sont les épices de l'amour », ayant eu le dégoût absolu de la vie, des religions, du sexe, de lui-même (pas gai, vous dis-je, le mec), et à côté duquel Kraus et Lichtenberg sont des amuseurs, Schopenhauer un professionnel donc trop loin du sujet, Cioran un styliste, Guardini un faiseur, Judrin un cousin éloigné, et Stifter et Pavese des frères ès suicide métaphysique (en plus d'être oedipien, avec Madame Mère, chez Caraco). Je ne vous dis rien sur sa vie, tout ça. Fouillez. Juste quelques phrases qui vous donneront le ton, et l'envie - ou pas - d'entrer dans cette oeuvre singulière entre toutes. L.M. :

Trop méconnu, cet homme (1919-1971), ce philosophe à la pensée noire et sans ambages, ce pessimiste glacial qui considérait que « les ombres de la mort sont les épices de l'amour », ayant eu le dégoût absolu de la vie, des religions, du sexe, de lui-même (pas gai, vous dis-je, le mec), et à côté duquel Kraus et Lichtenberg sont des amuseurs, Schopenhauer un professionnel donc trop loin du sujet, Cioran un styliste, Guardini un faiseur, Judrin un cousin éloigné, et Stifter et Pavese des frères ès suicide métaphysique (en plus d'être oedipien, avec Madame Mère, chez Caraco). Je ne vous dis rien sur sa vie, tout ça. Fouillez. Juste quelques phrases qui vous donneront le ton, et l'envie - ou pas - d'entrer dans cette oeuvre singulière entre toutes. L.M. : manquerons-nous d’air et nous nous exterminerons pour subsister, nous finirons par nous manger les uns les autres et nos spirituels nous accompagneront dans cette barbarie, nous fûmes théophages et nous serons anthropophages, ce ne sera qu’un accomplissement de plus. Alors on verra, mais à découvert, ce que nos religions renfermaient de barbarie, ce sera l’incarnation de nos impératifs catégoriques et la présence devenue réelle de nos dogmes, la révélation de nos mystères effroyables et l’application de nos légendes plus inhumaines sept fois que nos lois pénales. »

manquerons-nous d’air et nous nous exterminerons pour subsister, nous finirons par nous manger les uns les autres et nos spirituels nous accompagneront dans cette barbarie, nous fûmes théophages et nous serons anthropophages, ce ne sera qu’un accomplissement de plus. Alors on verra, mais à découvert, ce que nos religions renfermaient de barbarie, ce sera l’incarnation de nos impératifs catégoriques et la présence devenue réelle de nos dogmes, la révélation de nos mystères effroyables et l’application de nos légendes plus inhumaines sept fois que nos lois pénales. » Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.

Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.

Il y a quelques jours, n'ayant pas l'esprit mercantile, je me suis radicalement défait de 18 m3 d'un garde-meubles coûteux sans chipoter, puisque j'ai quasiment tout donné à Emmaüs (non sans inviter les déménageurs à se servir copieusement avant de livrer), et ce malgré la facétieuse mise en garde de Pierre Desproges : Je ne donne plus aucun vêtement à l'abbé Pierre - Il ne les porte jamais!.. Il s'agissait surtout de meubles, puis d'objets de décoration, de vaisselle, de linge de table et de chambre en tout genre (je n'ai gardé que le plus précieux à ma mémoire familiale et personnelle, soit le volume d'une malle des Indes ou peu s'en faut).

Il y a quelques jours, n'ayant pas l'esprit mercantile, je me suis radicalement défait de 18 m3 d'un garde-meubles coûteux sans chipoter, puisque j'ai quasiment tout donné à Emmaüs (non sans inviter les déménageurs à se servir copieusement avant de livrer), et ce malgré la facétieuse mise en garde de Pierre Desproges : Je ne donne plus aucun vêtement à l'abbé Pierre - Il ne les porte jamais!.. Il s'agissait surtout de meubles, puis d'objets de décoration, de vaisselle, de linge de table et de chambre en tout genre (je n'ai gardé que le plus précieux à ma mémoire familiale et personnelle, soit le volume d'une malle des Indes ou peu s'en faut). Cela fait plusieurs mois que je m'efforce de me débarrasser d'environ cinq à dix livres chaque jour en les éparpillant devant ma porte, dans le porte-bagages des vélos, sur le capot des jolies voitures (rare), sur les lattes des bancs publics... Je réponds juste à cette question : le relira(i)s-tu? - Oui, je le garde. - Non, je le sors des rayons.

Cela fait plusieurs mois que je m'efforce de me débarrasser d'environ cinq à dix livres chaque jour en les éparpillant devant ma porte, dans le porte-bagages des vélos, sur le capot des jolies voitures (rare), sur les lattes des bancs publics... Je réponds juste à cette question : le relira(i)s-tu? - Oui, je le garde. - Non, je le sors des rayons. présents sur Facebook (*).

présents sur Facebook (*). Et je m'imagine (avec forfanterie), en Diogène lisant Cyrano - à côté - d'un tonneau de côte-rôtie.

Et je m'imagine (avec forfanterie), en Diogène lisant Cyrano - à côté - d'un tonneau de côte-rôtie.

QUEL BORDEL !

QUEL BORDEL ! laquelle souffre d'insécurité croissante, de précarité, de sous-équipement, de grèves depuis plus de deux semaines (des barrages bloquent partiellement l'île), de menaces lourdes de paralyser ses très prochaines élections législatives partielles (18 et 25 mars) ... En dénonçant "la brutalité" ambiante en Italie (dixit Emmanuel Macron aujourd'hui), l'exécutif semble assez peu se soucier de ses ressortissants vivant loin de métropole.

laquelle souffre d'insécurité croissante, de précarité, de sous-équipement, de grèves depuis plus de deux semaines (des barrages bloquent partiellement l'île), de menaces lourdes de paralyser ses très prochaines élections législatives partielles (18 et 25 mars) ... En dénonçant "la brutalité" ambiante en Italie (dixit Emmanuel Macron aujourd'hui), l'exécutif semble assez peu se soucier de ses ressortissants vivant loin de métropole.  face à laquelle les autorités semblent ne pouvoir / ne vouloir faire face...

face à laquelle les autorités semblent ne pouvoir / ne vouloir faire face...  Les Français de métropole vivant dans ce département, et qui y travaillent, seraient clairement entre le marteau et l'enclume en cas d'insurrection générale.

Les Français de métropole vivant dans ce département, et qui y travaillent, seraient clairement entre le marteau et l'enclume en cas d'insurrection générale.  aux frontières?..).

aux frontières?..).  A la lecture de ces mesures jugées trop faibles par l'opinion publique de l'île, nous hésitons à qualifier ce bordel de grotesque ou bien de proie du mépris. L'édito excédé des Nouvelles de Mayotte évoque des errements, des atermoiements, une exaspération maximale qui ne sont pas des vues de l'esprit (nous nous sommes rendus sur place et avons donc pu voir, constater, un certain nombre de choses...). La Une de France Mayotte, bien que plus tendre, n'est pas en reste. Celle de Mayotte Hebdo est alarmiste.

A la lecture de ces mesures jugées trop faibles par l'opinion publique de l'île, nous hésitons à qualifier ce bordel de grotesque ou bien de proie du mépris. L'édito excédé des Nouvelles de Mayotte évoque des errements, des atermoiements, une exaspération maximale qui ne sont pas des vues de l'esprit (nous nous sommes rendus sur place et avons donc pu voir, constater, un certain nombre de choses...). La Une de France Mayotte, bien que plus tendre, n'est pas en reste. Celle de Mayotte Hebdo est alarmiste.  Vous souhaitez être dégoûté du théâtre, détester Shakespeare, haïr les comédiens : Allez donc voir le Macbeth mis en scène par Stéphane Braunschweig à l'Odéon (Paris VIème, vous avez jusqu'au 10 mars pour ce faire). Car, voilà une mise en scène indigente comme on en voit guère plus, sinon dans certains Lycées de province, lors des kermesses de fin d'année animées par les théâtreux boutonneux de classes de seconde.

Vous souhaitez être dégoûté du théâtre, détester Shakespeare, haïr les comédiens : Allez donc voir le Macbeth mis en scène par Stéphane Braunschweig à l'Odéon (Paris VIème, vous avez jusqu'au 10 mars pour ce faire). Car, voilà une mise en scène indigente comme on en voit guère plus, sinon dans certains Lycées de province, lors des kermesses de fin d'année animées par les théâtreux boutonneux de classes de seconde.

Un bordeaux supérieur, château La Verrière à Landerrouat (85% merlot,15% cabernet-sauvignon), stupéfiant de concentration et de vérité - loin de ces centaines de bordeaux buvardeux, rêches, austères mais sans classe -, s’ouvre à nous ( : trois amateurs)

Un bordeaux supérieur, château La Verrière à Landerrouat (85% merlot,15% cabernet-sauvignon), stupéfiant de concentration et de vérité - loin de ces centaines de bordeaux buvardeux, rêches, austères mais sans classe -, s’ouvre à nous ( : trois amateurs) Saincrit porte bien son nom. L’énergie d’un étalon au galop donne rendez-vous à une douceur en finale –souplesse, suavité et puissance retenue -, qui signent l’esprit de dompteur de sa viticultrice, Florence Prud’homme. Passionnée de cheval, elle a placé une licorne pour blason de son domaine, sis à Saint-André-de-Cubzac. Détail d’importance : aéré longuement, le vin s’ouvre avec bénéfice comme les cuisses d’une jument d’avril.

Saincrit porte bien son nom. L’énergie d’un étalon au galop donne rendez-vous à une douceur en finale –souplesse, suavité et puissance retenue -, qui signent l’esprit de dompteur de sa viticultrice, Florence Prud’homme. Passionnée de cheval, elle a placé une licorne pour blason de son domaine, sis à Saint-André-de-Cubzac. Détail d’importance : aéré longuement, le vin s’ouvre avec bénéfice comme les cuisses d’une jument d’avril.  Le troisième lauréat, château Les Reuilles, cuvée Héritage AL (60% merlot, 40% cabernet-sauvignon, 9€), élaboré par l’équipe de Patrick Todesco, qui siège à Savignac-de-Duras dans le Lot-et-Garonne (aux confins de l’Entre-Deux-Mers et de Saint-Emilion) – le

Le troisième lauréat, château Les Reuilles, cuvée Héritage AL (60% merlot, 40% cabernet-sauvignon, 9€), élaboré par l’équipe de Patrick Todesco, qui siège à Savignac-de-Duras dans le Lot-et-Garonne (aux confins de l’Entre-Deux-Mers et de Saint-Emilion) – le qu’il peut et pour moins de 10€ cependant. Soit une belle expression, honorable mais guère davantage, d’un pourcentage correctement conduit de 70% merlot - 30% cabernet-sauvignon, élevage sous bois une année durant (1/4 de fûts neufs), mais dont le résultat est on ne peut plus académique, bordelais mais moyen, tannique ce qu’il faut, fruité ce qu’il convient. Zéro surprise (mûre, cassis correctement dosés, soyeux de série œcuménique, élégance pile au rendez-vous mais sans entrain – vous saisissez ?.. ). Un « bordeaux supérieur » comme il s’en trouve près de mille, ou à peine moins.

qu’il peut et pour moins de 10€ cependant. Soit une belle expression, honorable mais guère davantage, d’un pourcentage correctement conduit de 70% merlot - 30% cabernet-sauvignon, élevage sous bois une année durant (1/4 de fûts neufs), mais dont le résultat est on ne peut plus académique, bordelais mais moyen, tannique ce qu’il faut, fruité ce qu’il convient. Zéro surprise (mûre, cassis correctement dosés, soyeux de série œcuménique, élégance pile au rendez-vous mais sans entrain – vous saisissez ?.. ). Un « bordeaux supérieur » comme il s’en trouve près de mille, ou à peine moins.  « Au suivant », me souffle Jacques Brel : le château Pierrail (90% merlot, 10% cabernet franc - ? - 12€), est d’une austérité étrange, qui n’a rien de monacal ni de militaire, mais qui fait sérieux. C’est Erich Von Stroheim sans son col amidonné, de Boïeldieu sans ses jambières, le désert sans les Tartares, les Syrtes sans Amirauté. Il manque quelque chose à ces merlots pourtant habiles à séduire le nez, mais impuissants à garder en bouche ce « tssa », cette indéfinissable saveur qui persiste à retenir, coûte que coûte, notre présence redoutable, soit en avant-poste. Néanmoins, Pierrail parle, ou plutôt chuchote. Il possède une certaine classe qui ne se détecte pas à la première gorgée. C’est là son mérite.

« Au suivant », me souffle Jacques Brel : le château Pierrail (90% merlot, 10% cabernet franc - ? - 12€), est d’une austérité étrange, qui n’a rien de monacal ni de militaire, mais qui fait sérieux. C’est Erich Von Stroheim sans son col amidonné, de Boïeldieu sans ses jambières, le désert sans les Tartares, les Syrtes sans Amirauté. Il manque quelque chose à ces merlots pourtant habiles à séduire le nez, mais impuissants à garder en bouche ce « tssa », cette indéfinissable saveur qui persiste à retenir, coûte que coûte, notre présence redoutable, soit en avant-poste. Néanmoins, Pierrail parle, ou plutôt chuchote. Il possède une certaine classe qui ne se détecte pas à la première gorgée. C’est là son mérite.  Sadirac, est un pur merlot vieilli en fûts neufs 18 mois durant, qui titre 14,5° d’alcool (la Terre se réchauffe, n’est-ce pas ?), mais qui ne fleure pas la « tisane de bois », ni les éthers, ces saveurs alcooleuses et peu racoleuses qui flirtent parfois avec des arômes de térébenthine. Rien de tout cela dans un verre de Landereau prestigieux (13€). En revanche, son sérieux rebute un peu. C’est certes capiteux, riche, mais peut-être trop, et je ne vois qu’une daube de sanglier ou bien une côte de bœuf bien maturée pour le calmer en l’épaulant. Question d’accords. Ce n’est donc pas un vin d’apéro. Ni de tafiole. Et c’est ainsi que, kaléidoscopique, Bordeaux est grande. L.M.

Sadirac, est un pur merlot vieilli en fûts neufs 18 mois durant, qui titre 14,5° d’alcool (la Terre se réchauffe, n’est-ce pas ?), mais qui ne fleure pas la « tisane de bois », ni les éthers, ces saveurs alcooleuses et peu racoleuses qui flirtent parfois avec des arômes de térébenthine. Rien de tout cela dans un verre de Landereau prestigieux (13€). En revanche, son sérieux rebute un peu. C’est certes capiteux, riche, mais peut-être trop, et je ne vois qu’une daube de sanglier ou bien une côte de bœuf bien maturée pour le calmer en l’épaulant. Question d’accords. Ce n’est donc pas un vin d’apéro. Ni de tafiole. Et c’est ainsi que, kaléidoscopique, Bordeaux est grande. L.M.  C'est un restaurant japonais comme il en existe des brochettes dans la rue Sainte-Anne, voisine. Nous sommes du côté de l'Opéra, à Paris, rue de Ventadour précisément. La table se nomme Sara, même s'il est écrit Soba à l'entrée. Et pour cause : On y entre pour manger des soba, soit des nouilles à base de farine de sarrasin (faites sur place, paraît-il - au sous-sol, sans doute) et servies chaudes ou froides avec, au choix : tofu, poulet, boeuf... Ca ne casse pas non plus trois pattes à un canard laqué. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème vient du patron et de sa haine affichée (il a très visiblement un réel souci, le gonze), qui officie en salle, et traite le client - non Japonais - comme un caporal chef ses trouffions dans Full Metal Jacket... Malaise, malaise! A moins d'être maso (le Parisien aime bien se faire maltraiter par la gouaille des vieux serveurs, dans les brasseries, mais là, il s'agit d'un autre niveau d'agressivité), ça ne le fait pas et ça ne le fera jamais : Le client est houspillé, engueulé lorsqu'il demande quelque chose, le boss a une obsession, qui est de retirer, de confisquer même tout objet à peine utilisé, carafe d'eau comprise, il aboie au lieu de répondre, affecte une morgue impatiente et méprisante à la prise de la commande qui frise l'inconvenance. Il ne dit ni bonjour ni au revoir, a des gestes brusques, des attitudes plus que déplaisantes, violentes, oui : je pèse le mot. Du jamais vu. Et lorsque des clients japonais entrent et s'assoient, ils ont aussitôt droit à la danse du ventre, aux rires, à l'allant incroyable du même patron. Dr Jekyll et Mr Hyde. On croit rêver devant tant d'aplomb, d'ostentation, d'agression caricaturale. Ce n'est de surcroît pas donné (11€-22€ le soba). C'est la double peine, lorsqu'on vient de subir un tel traitement. Ciao, petit caporal!. L.M.

C'est un restaurant japonais comme il en existe des brochettes dans la rue Sainte-Anne, voisine. Nous sommes du côté de l'Opéra, à Paris, rue de Ventadour précisément. La table se nomme Sara, même s'il est écrit Soba à l'entrée. Et pour cause : On y entre pour manger des soba, soit des nouilles à base de farine de sarrasin (faites sur place, paraît-il - au sous-sol, sans doute) et servies chaudes ou froides avec, au choix : tofu, poulet, boeuf... Ca ne casse pas non plus trois pattes à un canard laqué. Mais ce n'est pas ça, le problème. Le problème vient du patron et de sa haine affichée (il a très visiblement un réel souci, le gonze), qui officie en salle, et traite le client - non Japonais - comme un caporal chef ses trouffions dans Full Metal Jacket... Malaise, malaise! A moins d'être maso (le Parisien aime bien se faire maltraiter par la gouaille des vieux serveurs, dans les brasseries, mais là, il s'agit d'un autre niveau d'agressivité), ça ne le fait pas et ça ne le fera jamais : Le client est houspillé, engueulé lorsqu'il demande quelque chose, le boss a une obsession, qui est de retirer, de confisquer même tout objet à peine utilisé, carafe d'eau comprise, il aboie au lieu de répondre, affecte une morgue impatiente et méprisante à la prise de la commande qui frise l'inconvenance. Il ne dit ni bonjour ni au revoir, a des gestes brusques, des attitudes plus que déplaisantes, violentes, oui : je pèse le mot. Du jamais vu. Et lorsque des clients japonais entrent et s'assoient, ils ont aussitôt droit à la danse du ventre, aux rires, à l'allant incroyable du même patron. Dr Jekyll et Mr Hyde. On croit rêver devant tant d'aplomb, d'ostentation, d'agression caricaturale. Ce n'est de surcroît pas donné (11€-22€ le soba). C'est la double peine, lorsqu'on vient de subir un tel traitement. Ciao, petit caporal!. L.M.

Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe!

Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe! (Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.

(Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.

« La pub tuera Internet, si cela ne change pas », me disait Solene, une de mes anciennes – et brillantes - étudiantes en journalisme, lors d’un déjeuner. L’agressivité, la façon brutale que la publicité adopte pour s’imposer sur nos écrans dès que nous effectuons la moindre recherche, non seulement empêche, retarde, mais exaspère. La pub sur l’Internet, c'est comme ces gens qui montent dans les transports en commun sans attendre que vous en descendiez, en vous bousculant. Bien sûr, il existe des pare-feu plus ou moins efficaces. Bien sûr, nous avons acquis des réflexes, par soumission : lire le temps restant de la pub, couper le son, détourner le regard, soupirer et faire autre chose, ou bien, s’il ne s’agit pas de vidéo, attendre que le visuel disparaisse. Subir. Sans capituler… Au résultat, nul n’a envie d’être sympa avec ces buffles numérisés, quoi qu’ils veuillent nous vendre. La pub, tyrannique, ne semble pas le comprendre. Cela ressemble étrangement à l’atmosphère ambiante : terrorisante, sans altérité ni écoute, ni bienveillance - en un mot, dictatoriale : je n’aime pas la viande, alors je stigmatise le carnivore en affichant un véganisme hystérique. Je n’aime pas la chasse, alors je réclame la mort d’un dentiste chasseur de gros. Je n’aime pas la bagnole, alors je raye toutes les carrosseries, depuis mon vélo. Je n’aime pas ta religion, alors je vais t'en ôter le goût. L’époque, délinquante et déliquescente, liberticide et intolérante, semble sous tension maximale : si tu me frôles encore, j'explose, et ça explose. Take care, Solene… L.M.

« La pub tuera Internet, si cela ne change pas », me disait Solene, une de mes anciennes – et brillantes - étudiantes en journalisme, lors d’un déjeuner. L’agressivité, la façon brutale que la publicité adopte pour s’imposer sur nos écrans dès que nous effectuons la moindre recherche, non seulement empêche, retarde, mais exaspère. La pub sur l’Internet, c'est comme ces gens qui montent dans les transports en commun sans attendre que vous en descendiez, en vous bousculant. Bien sûr, il existe des pare-feu plus ou moins efficaces. Bien sûr, nous avons acquis des réflexes, par soumission : lire le temps restant de la pub, couper le son, détourner le regard, soupirer et faire autre chose, ou bien, s’il ne s’agit pas de vidéo, attendre que le visuel disparaisse. Subir. Sans capituler… Au résultat, nul n’a envie d’être sympa avec ces buffles numérisés, quoi qu’ils veuillent nous vendre. La pub, tyrannique, ne semble pas le comprendre. Cela ressemble étrangement à l’atmosphère ambiante : terrorisante, sans altérité ni écoute, ni bienveillance - en un mot, dictatoriale : je n’aime pas la viande, alors je stigmatise le carnivore en affichant un véganisme hystérique. Je n’aime pas la chasse, alors je réclame la mort d’un dentiste chasseur de gros. Je n’aime pas la bagnole, alors je raye toutes les carrosseries, depuis mon vélo. Je n’aime pas ta religion, alors je vais t'en ôter le goût. L’époque, délinquante et déliquescente, liberticide et intolérante, semble sous tension maximale : si tu me frôles encore, j'explose, et ça explose. Take care, Solene… L.M.

J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...

J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...

Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…

Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…  Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M.

Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M.

Loin d’être un brûlot à charge, comme celui qui irrita nombre de propriétaires bordelais, et qu'écrivit Isabelle Saporta (Vino business), l’enquête de Benoist Simmat, journaliste économique est un réel travail d’investigation au cœur de la Bordeaux Connection (*), soit au cœur de la « mafia » des grands crus girondins. L’auteur ouvre la boîte de Pandore en démontant pièce par pièce, après l’avoir pénétré et analysé dans les moindres recoins, un système fonctionnant en vase clos, véritable microcosme de propriétaires de châteaux, négociants, courtiers et autres acteurs-clés, devenus richissimes en sachant imposer avec maestria, et au monde entier, leurs règles en matière de goût, de prix, de marché, comme autant de lois émanant de leurs Ordres à caractère maçonnique, que sont les grandes confréries du « milieu », comme la Commanderie du Bontemps (Médoc, Graves, etc.), et l’Union (des grands crus). Car celles-ci fonctionnent, selon l’auteur, comme les plus belles machines à écouler les grands crus à l’exportation. Ainsi décrit-il comment les acteurs de cette caste ont par exemple vampirisé le marché chinois, aveuglé à coups d’intronisations et de fastueux dîners de gala à l’adresse de nombreux nouveaux multimillionnaires déjà hypnotisés par la culture française, et ont orchestré, de façon artificielle, l’extraordinaire valorisation des grands bordeaux en une poignée d’années. Les pages consacrées au « hold-up des primeurs » par les dégustations « avant-primeurs », et réservées aux membres – très influents sur les marchés -, de « l’Union », sont particulièrement savoureuses. Désignant ces « barons » de la Bordeaux Connection, que sont les Cruse, Castéja, Lurton, Mähler-Besse, Miailhe, de Boüard, Bernard, Pontallier, et une poignée d’autres seigneurs en leurs fiefs, sans oublier le clan des winemakers, Simmat note que, « tous, à leur corps défendant ou non, ont constitué depuis quelques décennies une nouvelle aristocratie des affaires aux codes centrés sur le commerce d’un ancien produit plaisir, les bouteilles de vin de bons Bordeaux, devenus des marques de luxe catapultées dans la compétition économique globale. » Qui l’eut (grand) cru, il y a vingt ans ? Cependant, devant le pschitt de la bulle chinoise auquel nous assistons, l’auteur s’interroge sur l’avenir de ces fantastiques débouchés pour l’élite de l’étiquette (notamment le club très fermé des « Premiers »), devenue spécialiste des magouilles complexes et opaques, sans s’inquiéter outre-mesure : les « têtes chercheuses » du lobby lorgnent déjà vers d’autres horizons, où se trouvent les puissances de demain, du Mexique au Nigeria. L’enquête, avant tout passionnante, est solide, émaillée de très nombreux faits et dires, chiffres et anecdotes révélatrices, mais son titre est racoleur. Il n’y a pas eu mort d’homme. Alors, de là parler de mafia, et donc de méthodes mafieuses… Certes, il y a des parrains. Mais Bordeaux n’est