Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de L'Express. (Rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella). En kiosque pour 3 mois depuis avant-hier :

Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de L'Express. (Rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella). En kiosque pour 3 mois depuis avant-hier :

L'exode des Pieds-Noirs.pdf

L’EXIL ET LA HAINE

Par Léon Mazzella

L’exode de l’été 1962 rapatrie 800 000 Pieds-Noirs valise à la main sur les côtes métropolitaines. Ils sont loin d’être les bienvenus.

----

Les Pieds-Noirs, bien avant qu’on les désigne ainsi, ne possédaient rien lorsqu’ils sont arrivés sur le sol algérien. « On a tout construit, petit à petit, on s’est créé quelque chose à nous, et puis un jour, 130 ans plus tard, on nous a dit de partir en laissant tout sur place. On a du tout abandonner », déclare une rapatriée dans « Les Pieds-Noirs. Histoire d’une blessure », un film signé Gilles Perez. Ils ont tout perdu, et ils se sont retrouvés « une main devant, une main derrière », « avec juste les yeux pour pleurer », selon les formules bien connues. Alors, après 1962, ils se sont murés dans le silence, ils se sont fondus tant bien que mal dans un pays qui ne les accueillait pas avec enthousiasme. La plupart se sont tus pendant plus de 40 ans ; ils se réunissaient entre eux pour se tenir chaud au cœur.

À l’école, en Algérie, on leur apprenait les départements de métropole, mais rien sur l’Algérie, leur pays de résidence. Ils n’ont pas appris un mot d’Arabe non plus, et ce fut sans doute l’une des plus graves erreurs de la colonisation : ne pas apprendre la langue de l’Autre, qui est chez lui et chez lequel on s’invite...

La valise ou le cercueil

À partir du 13 mai 1958 et du fameux « Je vous ai compris » prononcé par de Gaulle, qui fut suivi de tant de trahison et d’abandon, ils ont compris à leur tour. Les accords d’Evian du 19 mars 1962 sont venus précipiter les choses. Un faux cessez-le-feu suivi d’attentats, d’enlèvements sauvages, le massacre de la rue d’Isly à Alger, l’OAS qui donne le change au FLN en utilisant les mêmes armes atroces, le massacre du 5 juillet 1962 à Oran enfin – juste après l’indépendance, précipitent un départ définitif aux accents de délivrance.

Ils eurent droit à une valise, car le mot d’ordre était « la valise ou le cercueil ». Et que met-on dans une seule valise, se demande l’un d’eux ? Un disque des Chaussettes noires ? Un ourson en peluche ? Des vêtements chauds parce qu’en France métropolitaine il fait froid ? Le train électrique du petit, qui voyagera dans un couffin ? Des photos encadrées des parents défunts? Trois fois rien. Si ! Les clés de la maison, quand on ne l’a pas brûlée, avec la quatre-chevaux, pour ne pas « leur » laisser... Rien, c’est-à-dire un siècle dans une valise.

Dans « Le Onzième commandement » (Gallimard), André Rossfelder résume une certaine haine d’un côté de la Méditerranée : « Une vieille dame d’Oran se présente sur le quai du départ avec son chien et sa valise (limitée à 10 kg). ‘’C’est le chien ou la valise’’, dit le gendarme rouge. Elle jette rageusement la valise à la mer. Il abat le chien. ‘’Trop lourd !’’ » La tension est à son paroxysme, chaque jour de cet été 62, sur les quais des ports algériens. La peur au ventre d’être enlevé et de « disparaître » depuis des mois, avant ou après l’heure du couvre-feu, un peuple étourdi, abasourdi, ne comprend pas tout, sauf qu’il sait qu’il doit tout laisser derrière lui précipitamment, sauf son cœur, son enfance, sa jeunesse – ça ils sentent tous que c’est impossible autrement. Peu nombreux sont les Pieds-Noirs qui pensent revenir bientôt ici, chez eux. Ce n’est plus chez eux. Est-ce que cela l’a été un jour, telle est la vraie question. Ils se la poseront plus tard. Pour l’heure, il faut sauver sa peau, rien de moins, rien de plus.

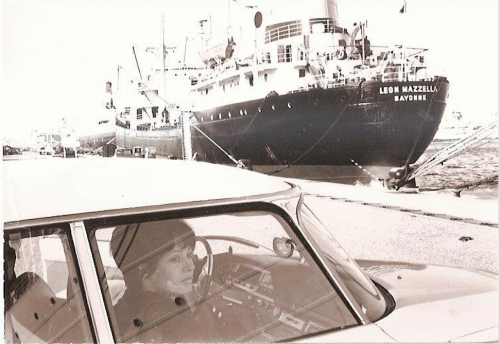

90% des Pieds-Noirs prennent le bateau, le Ville-d’Oran, le El-Djezaïr, le Jean-Laborde... Ou plutôt s’entassent par milliers (jusqu’à 2630 dans les flancs et sur les ponts du Kairouan et ses 1172 places autorisées, le 26 juin), offrant de funestes allures d’ « Exodus » à ce grand départ inassouvi. « Les gens montaient la passerelle en courant, en criant, en pleurant », écrit Daniel Saint-Hamont dans « Le coup de sirroco » (Fayard), qui deviendra un film emblématique pour la diaspora pied-noire.

La plupart des navires font route vers Marseille, car les quais de la Joliette sont historiquement le passage obligé des hommes et des biens depuis des siècles et que la cité Phocéenne a été désignée ville de transit des rapatriés d’Algérie par le gouvernement. Les Pieds-Noirs les plus riches (à peine 10% d’entre eux) quittent l’Algérie en avion, ils prennent place à bord d’une Caravelle ou d’un Constellation à l’aéroport de La Sénia (Oran) ou celui de Maison-Blanche (Alger). Mais quel que soit le mode de transport, ce qui attend 1,230 million de Pieds-Noirs aux quatre coins de la France ne ressemble en rien à un accueil à la Tahitienne.

« Il faut jeter les Pieds-Noirs à la mer »

Sur place, il n’y a presque aucune assistance, psychologique ou autre, comme il en existe désormais au moindre accrochage automobile, excepté celle de la Croix Rouge, qui fut d’une grande efficacité. Personne n’attend les Français d’Algérie, citoyens de trois départements, au même titre que les Bouches-du-Rhône, en cette période estivale, de vacances. Ils sont parfois « accueillis avec des cris de haine », pour paraphraser les derniers mots de « L’Etranger », de Camus.

Ils arrivent, précédés de mots terribles prononcés à leur encontre, comme celui de Jean-Paul Sartre, en pleine guerre d’Algérie, qui restera dans les mémoires : « Un Français mort, c’est un Arabe libre ». Le maire de Marseille, Gaston Defferre, aura des mots très durs à l’encontre de ses compatriotes : « Que les Pieds-Noirs quittent Marseille en vitesse, qu’ils essaient de se réadapter ailleurs et tout ira pour le mieux », pouvait-on lire à la Une de « Paris-Presse » du 27 juillet 1962. Une autre phrase, de sinistre mémoire, est attribuée à Defferre : « Il faut jeter les Pieds-Noirs à la mer »… Des plaques d’égout sont posées contre les portes d’appartements marseillais occupés par des rapatriés. Par milliers, ils débarquent chaque jour, épuisés, hébétés, traumatisés, sur les quais des ports français, et Marseille fait figure d’une étrange Ellis Island (*). « La plupart des gens semblaient ignorer que nous étions Français comme eux. D’autres s’étonnaient que nous ne soyons pas Arabes, d’autres encore nous imaginaient avec la peau noire », déclare une femme dans le documentaire de Gilles Perez. L’historien Jean-Jacques Jordi, auteur de « 1962 : l’arrivée des Pieds-Noirs » (autrement), précise dans le film que certains conteneurs étaient volontairement trempés dans l’eau du port avant d’être posés à quai, ou bien étaient jetés de haut… Les dockers déclenchèrent de surcroît plusieurs grèves. « Il fallait désengorger Marseille, puis les départements voisins », dit-il. Certains sont immédiatement envoyés d’autorité à Nevers, Laval, Auch, ou dans un village du Jura… Le mot d’ordre est « dispersion » davantage que bienveillance. Sur place, des dortoirs sont improvisés, notamment dans les hangars (dont le célèbre J4) des môles de La Joliette, et séparent de façon injustifiée les femmes et les enfants des hommes, ajoutant à la douleur une humiliation violente et gratuite. Une parmi d’autres. Cet exil touche alors à l’absurde, puisque les Pieds-Noirs sont des Français chassés d’un bout de France et qui arrivent en métropole ! Ils sont cependant perçus comme des étrangers et eux-mêmes se sentent tout de suite étrangers en terre métropolitaine. La métaphore de l’arbre que l’on transplante, soulignée par un Oranais dans le film précité, est juste : « il ne repart pas avec la même vigueur, ou alors il meurt ». Car si l’accueil qui leur fut réservé fut excellent en Corse – rappelons que l’île de Beauté contribua beaucoup à peupler l’Algérie coloniale-, et très bon à Toulouse et à Strasbourg, il fut désastreux dans de nombreux endroits, outre Marseille.

« Moi, je ne loue pas aux Pieds-Noirs »

D’autres témoignages du film de Perez, comme celui de Gérard Bengio, 13 ans en 1962, montrent la violence d’un racisme qui ne dit pas son nom : avec son frère aîné, ils furent interdits de cours d’histoire-géo, au lycée d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) au motif que le professeur, membre du parti communiste, « ne souhaitait pas avoir des colonialistes tueurs d’Arabes dans son cours ». De même, il fut refusé à sa famille la location d’un pavillon : « Je ne loue pas à des Pieds-Noirs », avait déclaré le propriétaire. Ces exemples sont légion, et s’ajoutent à la rigueur historique de l’hiver 1963. Jean-Jacques Jordi : « la société française reporte à cette époque-là tous les maux aux Pieds-Noirs », sauf peut-être la neige qui tombe en abondance. « L’augmentation du prix du panier de la ménagère ? – C’est la faute aux Pieds-Noirs. Celle de l’immobilier, idem. » Ajoutons avec perfidie l’augmentation marseillaise –avérée - des tarifs hôteliers et des courses en taxi… Le rejet du rapatrié confine au racisme. « Sales Pieds-Noirs » devient une insulte courante, que l’on retrouve aussi sur certains murs. Le coup est particulièrement dur pour ceux qui connaissent déjà Marseille pour l’avoir libérée 18 ans plus tôt. Il s’agissait d’un autre débarquement. Aux six coins de l’hexagone, de nombreux gamins connaîtront l’humiliation d’être déchaussé de force à l’heure de la récré afin de montrer la couleur de leurs pieds… Le racisme se double parfois d’une aberrante bêtise. Ces humiliations firent naître la honte d’être Pied-Noir. Raciste, fasciste, « gros-colon-qui-a-fait-suer-le-burnous », OAS… Sont autant d’insultes qui conduisent les Pieds-Noirs « à se faire le plus petit possible, à tenter de passer inaperçus », déclare un rapatrié dans le film de Gilles Perez. A cacher ce qu’ils sont. « Le plus extraordinaire », poursuit cet Algérois anonyme, « est que l’on soit parvenu à culpabiliser la victime. Car nous avions tous, à force, le sentiment profond d’être coupable de quelque chose. »

Jeannine Verdès-Leroux, auteur des « Français d’Algérie » (Fayard) déclare que d’aucuns « souhaitaient que les Pieds-Noirs aillent en Amérique du Sud, puisque c’était tous des fascistes, tous des membres de l’OAS !.. » Selon un autre historien, Alain-Gérard Slama, auteur de « La Guerre d’Algérie. Histoire d’une déchirure » (Gallimard), « les Pieds-Noirs anéantis partent pour la plupart vers l’inconnu ». Seuls Raymond Aron et Alain Peyrefitte ont prédit leur retour massif, qui inquiète les politiques. Slama : « Au cours du conseil des ministres du 18 juillet 1962, de Gaulle souhaite leur retour en Algérie. Louis Joxe, méfiant à l’égard de cette ‘’mauvaise graine’’, estime qu’il vaudrait mieux ‘’qu’ils s’installent en Argentine, ou au Brésil, ou en Australie ‘’. ‘’Mais non ! rétorque de Gaulle. Plutôt en Nouvelle-Calédonie. Ou en Guyane !’’ »

« Qu’on les écrase ! »

L’amalgame est sévère, en 1962, et une presse à front bas s’en fait l’écho. François Billoux, député communiste des Bouches-du-Rhône et directeur politique de « La Marseillaise », écrit : « Ne laissons pas les ‘’repliés’’ d’Algérie devenir une réserve de fascisme ». Le quotidien L’Humanité est aussi virulent, qui n’hésite pas à publier des caricatures montrant les premiers « rapatriés » débarquant en France, ornés d’une croix gammée (dessin paru le 6 janvier 1962 –déjà !). Libération titre quant à lui : « Qu’on les écrase !»…

Arrivés en France contre vents et marées, violence et sarcasmes, mépris et refus, les Pieds-Noirs sont donc repartis à zéro. La plupart connurent de grandes difficultés à trouver l’essentiel : un logement et un travail. Se refaire la cerise, ou plutôt la clémentine, représenta un exploit pour beaucoup, car aucun n’était au bout de sa peine…

---

(*) l’île par laquelle tout émigrant entrant aux USA doit passer pour obtenir son viatique.

POUR ALLER OÙ?

Voici ce que l’écrivain Jules Roy, auteur de nombreux ouvrages sur l’Algérie, notamment la saga « Les Chevaux du soleil » (Grasset), alors reporter à L’Express, écrivit dans nos pages le 1er juillet 1962 depuis Marseille : « Voilà, ils sont partis parce qu’ils ont peur. Jusqu’au 1er juillet, cette peur va grandir et prendre des allures de panique. La raison ne les atteint pas plus qu’autrefois, et ils osent à peine voir cette ville que beaucoup d’entre eux ne connaissent pas, cette cathédrale en stuc gris, ces docks giflés par le mistral. Ce qui les rattache encore à l’Algérie, c’est l’eau du port et le bateau dont ils ont à présent tant de mal à s’arracher. Pour aller où ? Chargés de leurs maigres biens, de matelas, tirant derrière eux des chiens ou soutenant des infirmes, ils avancent en cahotant, ivres de douleur. Vous pourriez supporter ce spectacle, vous ? Moi pas, parce que ce sont les miens, que je leur ai annoncé tout ça s’ils ne partageaient pas ce qu’ils avaient avec les Arabes, et qu’à présent leur malheur m’accable avec eux. »

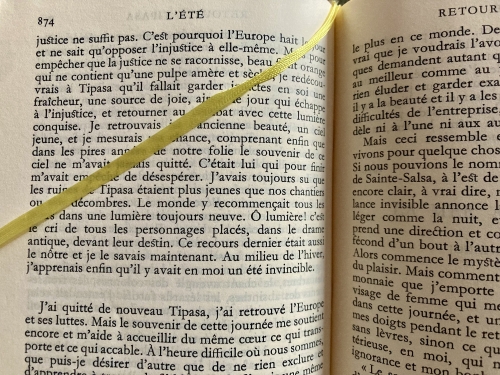

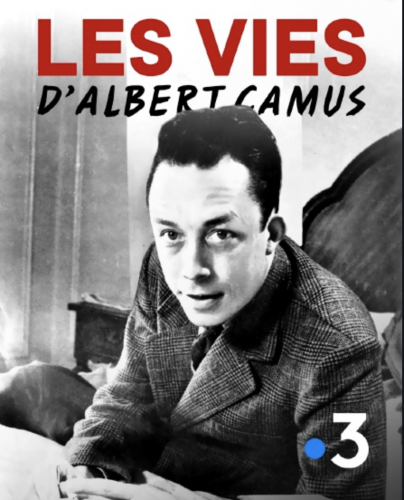

J'y vois plutôt le surgissement d'une force intérieure au milieu d'un marasme, quel qu'il soit. J'y décèle La puissance d'exister de Spinoza (si bien analysée par Michel Onfray), capable de nous aider à chasser les "passions tristes" et à surmonter, à dépasser comme disent les psys (et ne me parlez pas de résilience - ce concept modeux passe-partout, usé jusqu'à la corde et à effet pschitt). Camus, c'est autre chose. C'est - à mes yeux - une plante saxifrage, la victoire (lente, celle-là) du lierre sur la pierre, c'est une fleur au milieu d'une bouse, un mouton noir au coeur d'un troupeau blanc qui illumine une colline verte. C'est la revanche de l'amour, me souffle Henri Salvador, sur le temps qui passe sans bruit. Oui, Il fait dimanche tous les jours, pour peu qu'on ait la force d'ouvrir en grand la fenêtre sur le paysage négligé de nos regards. Cet invincible été qui sommeille en chacun de nous ne figure-t-il pas une sorte d'animal totem cher aux chamanisme, qu'il faut se garder de solliciter - sa sauvagerie l'empêcherait d'obéir - mais que l'on doit laisser venir, grandir en nos entrailles, puis nous tenir la main afin de tourner la poignée récalcitrante de la fenêtre...

J'y vois plutôt le surgissement d'une force intérieure au milieu d'un marasme, quel qu'il soit. J'y décèle La puissance d'exister de Spinoza (si bien analysée par Michel Onfray), capable de nous aider à chasser les "passions tristes" et à surmonter, à dépasser comme disent les psys (et ne me parlez pas de résilience - ce concept modeux passe-partout, usé jusqu'à la corde et à effet pschitt). Camus, c'est autre chose. C'est - à mes yeux - une plante saxifrage, la victoire (lente, celle-là) du lierre sur la pierre, c'est une fleur au milieu d'une bouse, un mouton noir au coeur d'un troupeau blanc qui illumine une colline verte. C'est la revanche de l'amour, me souffle Henri Salvador, sur le temps qui passe sans bruit. Oui, Il fait dimanche tous les jours, pour peu qu'on ait la force d'ouvrir en grand la fenêtre sur le paysage négligé de nos regards. Cet invincible été qui sommeille en chacun de nous ne figure-t-il pas une sorte d'animal totem cher aux chamanisme, qu'il faut se garder de solliciter - sa sauvagerie l'empêcherait d'obéir - mais que l'on doit laisser venir, grandir en nos entrailles, puis nous tenir la main afin de tourner la poignée récalcitrante de la fenêtre...  J'écris ce texte à l'instant parce que je viens de lire (dans le Livres Hebdo de ce jour) une phrase extraite du prochain livre de Raphaël Enthoven, L'Albatros, un ouvrage sur Catherine David, sa mère disparue le 2 janvier 2023. Il écrit : Un bonheur invincible est une tristesse déraisonnable. La référence à Camus me semble claire. En tous cas j'ai aussitôt pensé à elle. Que dire. Que viendrait faire ici la raison? L'excès de tristesse (la perte d'une mère est une peine incommensurable - et un genre littéraire) confinerait à la joie la plus intense, au souvenir de la joie d'un fils, à l'invincible joie de vivre d'une mère ?.. Enthoven ajoute (extraits figurant dans l'article) : L'été musical quoiqu'il arrive, et l'hiver dans l'existence (sa maman était journaliste et pianiste). Je lirai ce livre (il paraît le 20 août à L'Observatoire) afin de tenter d'en savoir davantage sur cette opposition à la manière du paradoxe d'Héraclite : L'arc et la lyre...

J'écris ce texte à l'instant parce que je viens de lire (dans le Livres Hebdo de ce jour) une phrase extraite du prochain livre de Raphaël Enthoven, L'Albatros, un ouvrage sur Catherine David, sa mère disparue le 2 janvier 2023. Il écrit : Un bonheur invincible est une tristesse déraisonnable. La référence à Camus me semble claire. En tous cas j'ai aussitôt pensé à elle. Que dire. Que viendrait faire ici la raison? L'excès de tristesse (la perte d'une mère est une peine incommensurable - et un genre littéraire) confinerait à la joie la plus intense, au souvenir de la joie d'un fils, à l'invincible joie de vivre d'une mère ?.. Enthoven ajoute (extraits figurant dans l'article) : L'été musical quoiqu'il arrive, et l'hiver dans l'existence (sa maman était journaliste et pianiste). Je lirai ce livre (il paraît le 20 août à L'Observatoire) afin de tenter d'en savoir davantage sur cette opposition à la manière du paradoxe d'Héraclite : L'arc et la lyre...

Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.

Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.

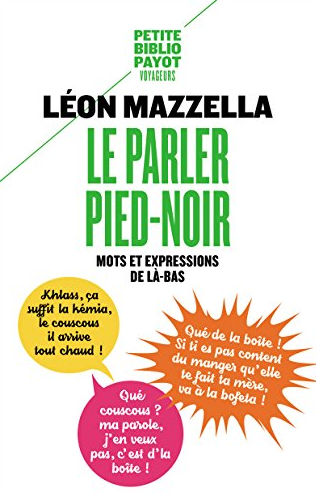

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.  On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

Papier publié dans le hors-série Pieds-Noirs de

Papier publié dans le hors-série Pieds-Noirs de  Un travail de mémoire et d’entretien de celle-ci s’opère depuis cinquante ans, par le biais notamment d’associations et de revues. Capital, cette quête des origines qui anime certains « descendants » de pieds-noirs, est ravivée par la disparition annoncée d’une communauté –au sens strict -, à l’horizon 2062, centenaire du grand départ. Par Léon Mazzella

Un travail de mémoire et d’entretien de celle-ci s’opère depuis cinquante ans, par le biais notamment d’associations et de revues. Capital, cette quête des origines qui anime certains « descendants » de pieds-noirs, est ravivée par la disparition annoncée d’une communauté –au sens strict -, à l’horizon 2062, centenaire du grand départ. Par Léon Mazzella Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de

Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de

Valloton franc de la fesse molle (oui, je sais, je fais mon snob : ayant raté l'expo à Paris, je suis allé la voir à Amsterdam. Carrément - au musée Van Gogh, et ouais : prononcez van-kkhhheeuuhh comme si vous crachiez un vieux glaviot n°3 dans les tournesols arlésiens). Des sucettes à l'amende (même pas!). Des lieux d'aisance aériens. Des vélos partout, même là. Un commerce de bouche qui ne vexera personne.

Valloton franc de la fesse molle (oui, je sais, je fais mon snob : ayant raté l'expo à Paris, je suis allé la voir à Amsterdam. Carrément - au musée Van Gogh, et ouais : prononcez van-kkhhheeuuhh comme si vous crachiez un vieux glaviot n°3 dans les tournesols arlésiens). Des sucettes à l'amende (même pas!). Des lieux d'aisance aériens. Des vélos partout, même là. Un commerce de bouche qui ne vexera personne.

pote Spinoza! Un magasin avec que des capotes à vendre.

pote Spinoza! Un magasin avec que des capotes à vendre.

Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.

Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.

perception par une certaine gauche, le danger islamiste (admirablement décrit aussi par Sansal -tant en Algérie que dans nos "cités"), l'assimilation dangereuse entre Israël et le régime nazi et beaucoup d'autres sujets qui devraient faire davantage débat (les menaces réitérées de l'Iran d'effacer Israël de la carte du monde, par exemple) et qui, curieusement, n'émeuvent pas outre mesure les opinions française et internationale... M'est avis que ce livre fera date.

perception par une certaine gauche, le danger islamiste (admirablement décrit aussi par Sansal -tant en Algérie que dans nos "cités"), l'assimilation dangereuse entre Israël et le régime nazi et beaucoup d'autres sujets qui devraient faire davantage débat (les menaces réitérées de l'Iran d'effacer Israël de la carte du monde, par exemple) et qui, curieusement, n'émeuvent pas outre mesure les opinions française et internationale... M'est avis que ce livre fera date.  Kawabata (Albin Michel), roman inachevé et d'une grande poésie où percent l'ellipse, la cécité, la folie heureuse ou bien naïve, les beautés de la nature, l'approche sereine de la mort.

Kawabata (Albin Michel), roman inachevé et d'une grande poésie où percent l'ellipse, la cécité, la folie heureuse ou bien naïve, les beautés de la nature, l'approche sereine de la mort.  plonge! -Quel plaisir, nom d'un p'tit bonhomme... On circule dans ses pages (et dans un Marseille dont on tombe forcément amoureux) comme dans un grand Fred Vargas : L'homme à l'envers par exemple, relu avant l'été just for pleasure). Je suis d'ailleurs en immersion dans Chourmo, le second volet de la trilogie qui s'achève avec Solea, du regretté Izzo.

plonge! -Quel plaisir, nom d'un p'tit bonhomme... On circule dans ses pages (et dans un Marseille dont on tombe forcément amoureux) comme dans un grand Fred Vargas : L'homme à l'envers par exemple, relu avant l'été just for pleasure). Je suis d'ailleurs en immersion dans Chourmo, le second volet de la trilogie qui s'achève avec Solea, du regretté Izzo.  britannique) après la guerre, et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable Histoire d'une vie, du même Appelfeld (Points).

britannique) après la guerre, et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable Histoire d'une vie, du même Appelfeld (Points).