Salon du livre d'Hossegor

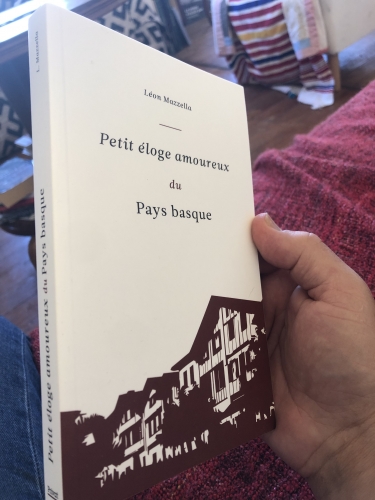

J'y serai le samedi 5 pour y signer mes derniers ouvrages. Venez nombreux.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

J'y serai le samedi 5 pour y signer mes derniers ouvrages. Venez nombreux.

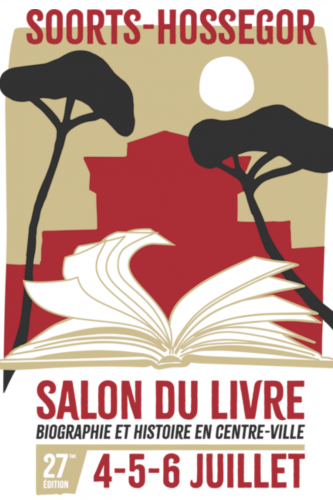

Notes prises sur le terrain, au coeur d'une vallée pyrénéenne, devant un barrage, tandis que je bâtissais un livre qui parut quelques mois plus tard (fin 2009).

Le courant passe. Au bout de trois heures de marche, au-delà du dernier « ressaut herbeux » indiqué par le topoguide, tandis qu’un couple de milans royaux plane au-dessus d’une clairière plate comme la main ouverte de Gulliver, nous ne nous sentons plus empêtré par la sinuosité du sentier, les hésitations de la météo et cette semelle Vibram qui menace de se décoller à gauche en nous obligeant à traîner le pied depuis deux bons kilomètres. Surgit le barrage. Gigantesque carlingue, longue coque, armure cuirassée, il figure une muraille ne pouvant s’accoupler qu’avec le silence, dans une solitude heureuse, contemplative. Celle qui aide à poétiser la vie en ne faisant rien. Rien d’autre que s’asseoir, oublier tout sauf ça, admirer, débarrassé de toute culture, en immersion dans une nature qui tolère ce qui l’épouse avec beauté. Car un barrage, c’est beau, en altitude, les pieds cimentés dans l’eau, gagné à ses bordures par une végétation sauvage qui est parvenue à apprivoiser ce monstre dressé au ventre plat, ce chevalier sans tête qui brise l’horizon pour mieux le faire rebondir dans le regard du randonneur, au-delà du lac et sous les sapins.

Retenue. Retenue d’eau. Rétention bienveillante, tantôt couleur lame de scie à plat, ou bien langue infinie et bleue, augmentée d’un friselis lorsque passe un vent. Virage sur l’aile, vaguelettes, micro clapot, eau. Ici l’eau vit. Parle. Résonne contre la paroi majuscule, lui chuchote des choses à la base, lui offre son reflet quand le soleil chante. L’eau s’épanche, prend ses aises, s’étale dans les grandes largeurs, ne laisse rien transparaître de ses profondeurs.

Intime. Le barrage se penche sur l’eau, Narcisse intimidé, au col raidi d’un Erich Von Stroheim, montagne vue par Caspar David Friedrich. Au moins. Le barrage s’arque, rentre le ventre, boute hors de, creuse devant, donne à voir ses abdos que des traces d’anciens niveaux d’eau verdissent. Le barrage étend ses bras, il semble vouloir danser le sirtaki contre l’épaule des forêts voisines. Le barrage est terre d’accueil. Pays sage d’eaux tranquilles et plongées dans l’attente d’un lâcher prise, d’une libération à venir.

Rivage. Le paysage qui environne chaque barrage impose au regard son côté Syrtes. L’attente, l’oubli, l’ouverture à venir, l’ouverture des vannes comme un sexe.

Origine du monde. Un frisson parcourt l’échine du randonneur qui imagine tout à trac ce paysage comme une offrande à ses yeux émerveillés, englouti sous des millions de mètres cubes d’eaux en bouillons, d’écumeuse dévastation, d’apocalypse locale, de trombe torrentielle commandée par une main d’homme.

Fracas. Assourdissante, colérique, tellurique rumeur des eaux en fureur. Là, le barrage perd ses eaux. Accouche d’un vallon mis à nu, d’une vallée mise à sac, inonde la base et assèche les sommets. Sortie du rêve.

Sexe. Oui, il y a du sexe de femme dans l’idée du barrage. Retenue, fuite, fontaine, sueur de sang, abandon, sommeil, nuit, profondeur, méandres, inconnu, secrets.

Paisible étreinte. Le barrage, planté comme un quartier d’ananas au cœur d’une tranche de paysage pyrénéen, figure un gâteau de paix. Il rassure aussi puissamment l’âme du marcheur, qu’un clocher surgi du brouillard dans la plaine, réchauffe l’âme en feu de détresse d’une grappe de soldats en déroute.

Accroché. Il y a les pins à crochets. Les biens nommés, lorsqu’ils se reflètent dans l’eau de retenue, accrochent leur cœur à l’onde, fondent le vert cru de leurs ramures dans les nuances froides et changeantes d’un lac au tain capricieux. Dilution. Déréliction.

Coq. Délicate apparition. Soudain l’unique se produit. L’inattendu capital, la surprise énorme, my love supreme, s’offre à nos yeux ingénus, à l’heure du casse-croûte matinal qui répare les parois de l’estomac mis à mal par la montée. Mais il s’agit là d’un ventre soudain dévasté par l’émotion : sa majesté le grand tétras nous apparaît. Magiques Pyrénées. En lisière, le grand coq de bruyère se tient immobile, aux aguets, le souffle coupé par un doute cardinal. C’est que le randonneur, microbe qu’il est, que nous sommes par conséquent, ou inconséquence, n’appartient pas au paysage familier de l’oiseau roi. Statufié, tétras scrute. L’œil serti dans sa caroncule rouge ne tremble pas. L’instinct de survie interroge le paysage, implore le retour du serein. Qui vient à peu près, car le randonneur sait tout du mimétisme et de l’art de l’immobilité. Le randonneur, par chance, sait ceci. Et cela : se tapir, se taire. Il sait éviter de gâcher l’esprit de la rencontre rare. Le coq se détend, avance une patte, puis l’autre, fait quelques pas, se risque ici, pas là, disparaît dans un buisson…

Epée. Le barrage est une épée plantée jusqu’à la garde et dont on ignore la longueur de la lame. C’est une arme sans pommeau. Décapitée. Comme le chevalier inexistant, cette lame de béton s’enfonce obscurément. Profondément. Mystère de la pénétration. Le barrage est nuit. Inexorablement accouplé au silence massif de la montagne.

Abandon. Regarder un barrage au centre de son environnement, c’est éprouver l’abandon. Nous imaginons vite la genèse de l’ouvrage. Une fourmilière d’hommes au travail. L’édification lente du monument. Le hérisson des machines de levage, outils en faisceaux, herses gigantesques, camions ruant, croisant, nuées de poussières, ruche. Tandis que là, devant nous, tout n’est encore que solitude et silence, harmonie arrangée d’un ouvrage avec les éléments fendus. Equilibre retrouvé. C’est à peine si nous apercevons parfois des hommes marchant comme des marins sur le pont supérieur d’un navire, casque de chantier sur la tête comme un bouton d’or, vu de loin. Il y a un côté mer dans le quotidien des agents affectés à un barrage. L’eau les unit. Le voyage immobile sépare les uns des autres. Un sel de vie différent les oppose. Mais je sais qu’une amitié sourde les unit, qu’une connivencia les confond par tacite induction.

Aridité. Minéralité. La pierre sèche et grise, monumentale, semble vouloir toucher le ciel. Rien ne pousse. Un barrage existe là aussi. Sur la lune pyrénéenne. ¨Paysage d’après le déluge. Silence « comac » dit-on à Toulouse. Epais. À côté duquel n’importe quel tombeau ressemble à une boîte de nuit avec DJ intégré. L’eau bouge. Rassure. Le randonneur cherche un oiseau pour apaiser cet étranglement mental. Des pensées fortes, voire mystiques, issues de lectures anciennes, remontent à la surface de son esprit : Buddha, Diogène, Pascal sont appelés à la rescousse. Tout le monde sur le pont. Le barrage finit par apaiser. Sa présence humanisée nous dit la trace. L’âme. Et l’on se prend à imaginer un moine perché dans sa thébaïde du Mont Athos. A l’horizon infini, qui sera pourtant et à jamais le tour de taille de nos désirs.

Hiératique. Un barrage est un moine. Un chevalier errant vêtu d’une cape. Dressé sur son cheval noir, parfaitement immobile, il toise. Implacable. Il impose cette radicalité de la nuance chère à Camus, qui réchauffe l’intérieur. Corps et esprit mêlés. « Montagne des grands abusés / Au sommet de vos tours fiévreuses / Faiblit la dernière clarté. / Rien que le vide et l’avalanche / La détresse et le regret !», nous chuchote René Char dans son poème sobrement intitulé « Pyrénées ». Mais nul regret ni détresse ici-haut. « Nous avons guetté jusqu’à la terreur le dégel lunaire de la nausée », écrit-il ailleurs (« Plissement »). Le poète de « la neige inexorable. » L.M.

Reportage paru en janvier 2010 dans feu le magazine Maisons Sud-Ouest.

Comme il y a une actualité Arickx ces temps-ci : exposition marquante, Le Grand Être, au centre d'art contemporain d'Anglet en mars dernier, exposition actuelle en plein air, À Ciel Ouvert, à Hossegor, j’ai cherché le texte que voici. Sans photos. Pour voir le travail de l'artiste => ARICKX

-----

La scène se passe à l'automne 2009 quelque part au sud des Landes, à Angresse. Visite à Lydie Arickx, peintre et sculpteur qui décoiffe, au cœur de sa maison de lumières...

---

À l’origine, c’est la matrice, la maison des racines adoptives. Des origines flamandes n’empêchent pas l’élection du lieu, le choix du cœur, si fort qu’il dépasse le déterminisme des racines. « Ma mère adorait les Landes et, à force d’y passer des vacances, elle voulut y établir les siens. » Ainsi la famille Arickx vécut-elle là. Dans une petite basco-béarnaise ordinaire, plutôt sombre, étroite, ramassée sur elle-même, entourée de friches gourmandes qui gagnaient du terrain à la manière des végétaux froissés dans les contes fantastiques que l’on raconte le soir à des enfants fascinés. C’est la maison des parents, la maison de famille. Là où Lydie Arickx a grandi avant de s’envoler, de papillonner ici et là : études à l’ESAG (école supérieure d’arts graphiques) de Paris, ville où elle vécut jusqu’en 1991. À partir de ce moment-là, tout bascule : elle part s’installer dans les Landes, à Saint-Geours-de-Maremne, douze années durant, puis elle revient, en 2003, là où elle a passé son enfance, à quelques lieues de là, à Angresse, dans la maison des parents, une fois ceux-ci décédés. Ni son frère ni sa sœur ne souhaitant reprendre la matrice, c’est Lydie, son compagnon Alex Bianchi, photographe qui travaille chaque jour dans l’immense atelier de Lydie à maroufler, monter des châssis, photographier tout, et leurs deux fils Baptiste et César, qui vont faire de la maison de l’enfance de Lydie un chef d’ œuvre de demeure contemporaine ouverte à la lumière comme un corps vivant offert à l’amour, et aux prolongements comme des membres faits pour entourer ceux qui y vivent et y accueillent leurs amis ou des rencontres de passage avec ce qu’il faut de génie naturel pour que chacun s’y sente chez soi, entouré d’art et d’amitié. Le contraire de la pieuvre : ici, nul tentacule, mais que des bras aimants.

Lydie a tout cassé, tout contrôlé aussi. Avec, toujours, l’œil complice d’Alex, sa moitié au sens premier du terme, son soutien permanent, son châssis fondamental, l’armature d’une femme peintre et sculpteur, célèbre en Europe, et dont les œuvres font partie du fond du Musée National d’Art Moderne de Paris. Du patrimoine. Elle a vécu dans cette maison de l’âge de cinq ans à l’âge de vingt ans. Elle est revenue s’y établir dans les grandes largeurs à l’âge de quarante-neuf ans. « On a tout agrandi, tout ouvert. Les enfants ont fait pousser des ailes à la maison-mère, à la matrice centrale, au berceau originel. Alex, mon mur porteur, a veillé à tout à mes côtés. Et je n’ai pas perdu un geste de ce que chaque personne chargée des grands travaux a fait. » Lydie a aimé charnellement vivre ce chantier comme si elle avait assisté à la réalisation d’une œuvre gigantesque. Habituée aux immenses toiles, aux fresques de quinze mètres de long, aux lourdes et imposantes sculptures en bronze, la conduite à distance des travaux de renaissance de la « domus » fut pour l’artiste une jubilation permanente. « Bien sûr, les travaux ont été confiés à un architecte Bayonnais de renom, Patrick Arotcharen et à un maçon exceptionnel qui a pratiquement construit la maison tout seul, Alain Lemonnier, mais j’ai infléchi les actes au fur et à mesure de leur apparition. » Lydie considère qu’il est indispensable d’habiter une maison en chantier. Assister chaque coup de pelle, tout accompagner, épauler sans jamais conduire les travaux, apporter les touches nécessaires à l’harmonie des goûts fut une aventure formidable pour la famille. Lydie se souvient de cette période de camping sauvage dans un chantier sans fenêtres, sans toit un temps, des intempéries, des difficultés tournées en dérision, comme d’une expérience créative et de plein contact avec la matière de ce qui devenait, au fil du temps, la maison du bonheur. Une telle « performance », il n’y a pas d’autre mot lorsqu’il s’agit de la maison d’un couple d’artistes, est un incessant ballet de réajustements, un flux constant de personnalisation, de mise en adéquation, de projection dans un quotidien que l’on souhaite parfaitement adapté, sur mesure, fondu enchaîné, souple, en écho à soi-même.

« Une maison, c’est notre espace du corps », dit-elle. Son père et son frère avaient construit une première fois cette maison dans les années soixante-cinq. Le corps originel, c’est eux. La maison-mère, ce sont les hommes du clan qui l’ont bâtie. Ses splendides prolongements, c’est la fille qui les a signés, avec l’aide d’une poignée de spécialistes à l’écoute de chaque membre du clan. « Aujourd’hui, c’est une maison de jubilation. Les lumières y entrent différemment à chaque moment de la journée et ne sont jamais les mêmes selon la saison, le temps… C’est aussi une maison de sons et de bruits sympathiques. L’un de ceux que nous préférons, loin d’être désagréable ou inquiétant, est celui de la pluie d’orage qui avance, avec la force variable du vent, en martelant l’étang depuis la forêt jusqu’aux murs et aux verrières. » La maison de Lydie et Alex est un lieu fondamentalement ouvert. C’est un jeu d’interfaces. Dans l’espace, nous voyons toujours ce qui se passe d’une pièce à l’autre, les gens qui y évoluent ne se sentent pas pour autant regardés. « C’est une maison de communication, au sens fort du terme. Car une maison est davantage qu’un simple abri pour le cocon familial, c’est aussi le reflet de ce que l’on vit chacun, et comment nous vivons ensemble ce cocon, ces relations entre nous et notre relation globale au lieu. » De fait, la maison de Lydie est un lieu d’échanges, de vie, un espace de respect et de liberté de chacun, pris dans une communauté de communication. « Chacun s’affaire à son occupation et tous se sentent rassurés car rassemblés. » L’architecture de la maison a considérablement œuvré dans ce sens : on y évolue, on passe d’une pièce à l’autre en cheminant, en effectuant une sorte de voyage d’une zone commune à un espace privé, et en étant constamment escorté par des œuvres d’art de Lydie, des photos d’Alex, de nombreuses peintures et sculptures d’artistes amis, aussi. Certains meubles sont également sortis des mains imaginatives et adroites d’Alex. Il faut dire que ces deux-là forment un couple insécable d’amoureux réputés fusionnels comme ces oiseaux d’oisellerie nommés inséparables. À la question : êtes-vous attachée à une galerie parisienne comme celle de Jean Briance, Lydie répond spontanément : « je ne suis attachée à rien, sauf à Alex. » Et lui se plait à dire qu’il a arrêté la cigarette, mais qu’il continue de fumer – uniquement - des Arickx… L’addiction est identique.

Il y a beaucoup d’angles de murs en verre, afin que le regard de Lydie ne puisse jamais se trouver arrêté, bloqué par une impossibilité de voir à travers. Ainsi, la nature est omniprésente, puisqu’on peut l’admirer de n’importe quel endroit de cette grande maison aux multiples prolongements et recoins. « Notre maison est devenue en moins de cinq années, une maison de rencontre qui marche beaucoup à l’instinct. Chacun s’y sent libre, y évolue tout de suite sans crainte, naturellement. Qu’il s’agisse de la famille, des amis proches et fréquemment présents, ou bien d’amis de passage, de rencontres nouvelles. Et c’est un grand bonheur de s’apercevoir de cela, que cette connivence entre le lieu et l’Autre opère facilement. C’est magique et ce n’est pas un hasard. » Pour Lydie comme pour Alex, leur maison est le reflet de leur « posture de vie », de leur attitude face à la vie. « La maison parle d’ailleurs pour nous, enchérit-elle, et la refaire complètement m’a considérablement ouverte. Nous sommes, elle et moi, entièrement tournées vers la lumière. » L’atelier de l’artiste, où elle se rend chaque jour avec Alex, est l’ancienne usine de son père, où étaient fabriqués des socles en béton pour compteurs électriques. Elle est au bout d’un chemin, sur la propriété, et il s’agit d’un espace gigantesque, à la mesure des travaux de Lydie, avec une partie dédiée à la peinture, et une autre à la sculpture. Une hauteur sous plafond de cathédrale –une chance, eu égard à la production incessante de l’artiste-, permet de stocker toiles, dessins et sculptures. « Prendre ce chemin à pied m’est une respiration indispensable. Il me permet à la fois de lâcher prise et de me préparer à attaquer une œuvre. » La maison de Lydie Arickx n’a pas de nom. « Nous avons pensé à la maison de là-bas, à la maison du bout du rien, à la maison du bout du chemin de là-bas, aussi. Elle n’a en réalité pas besoin d’être nommée. De toute façon, ces choses-là, ce baptême-là ne se décident pas, si elle doit porter un nom, celui-ci s’imposera un jour à elle-même. Et à nous. Nos chats non plus n’ont pas de nom. » Pas plus que les canards colverts et les oies grises, d’Égypte et bernaches nonettes qui volent, broutent ou barbotent près du magnifique étang. Un étang artificiel qui a une histoire singulière. Il n’a pas cinq ans. Un jour, Alex et ses fils se sont attaqués à la jungle de vergnes qui envahissait le parc devant la maison, bouchait l’horizon, menaçait d’étrangler le terrain. Ce jour-là, un sourcier de la région vint les voir. Personne ne l’avait requis, cependant il avait senti qu’il lui fallait venir. Comme Gérard Gauyat connaissait parfaitement le terrain, il indiqua avec précision la nature du sol de chaque parcelle et la présence de chaque source. Ainsi, une fois le terrain élagué, totalement défriché, puis creusé, il fut relativement simple de le mettre en eau et de faire un étang artificiel. Le rêve de Lydie se réalisa. Et Gérard lui apprit aussi que c’était le rêve secret de son géniteur. Ainsi, la fille accomplît-elle sans le savoir un double souhait profond. Gérard Gauyat est mort peu de temps avant la fin des travaux, en 2003. Aujourd’hui, il semble avoir toujours existé, apporte une atmosphère infiniment paisible, qui tranche avec le tumulte des chairs, contenu dans la peinture de Lydie. Entre la maison, l’étang et l’immense atelier, il y a un chemin de paix. Et entre Lydie et son art, il y a l’esprit du lieu. La magie de « la maison de là-bas »… L.M.

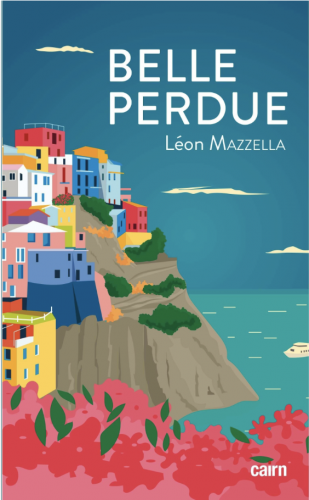

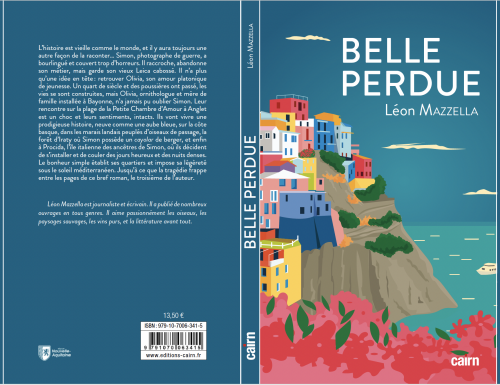

L'avais-je signalé ici ou seulement sur les réseaux sociaux que j'ai abandonnés?.. Cette comparaison audacieuse de Thomas Morales entre mon très modeste Belle perdue et Villa triste de l'immense Modiano est évidemment disproportionnée. Mais, bon, je retombe là-dessus, alors je le colle là.

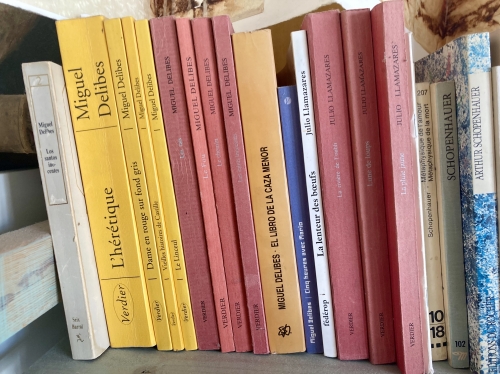

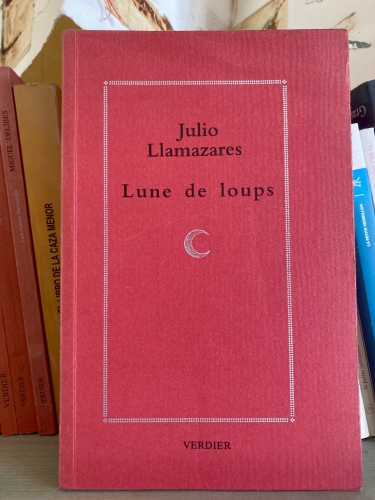

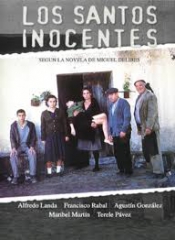

Son oeuvre est âpre, puissante, sans concessions, verticale *. Les personnages de ses romans sont Espagnols jusqu'à l'os. De Castille particulièrement. Miguel Delibes nous a quitté le 12 mars 2010, (date de la rédaction de cet article que je retrouve dans les  archives de KallyVasco parce que me prend l'envie de relire Delibes et aussi de revoir l'adaptation au cinéma que Mario Camus fit des Saints innocents). Chez lui tout est bon et se trouve à l'enseigne de l'épicerie fine Verdier. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez la chance de vous trouver sur le seuil d'un grand bonheur, comme on dit dans ce cas. Franchissez-le, ouvrez la porte et prenez Les Rats, Le Chemin,

archives de KallyVasco parce que me prend l'envie de relire Delibes et aussi de revoir l'adaptation au cinéma que Mario Camus fit des Saints innocents). Chez lui tout est bon et se trouve à l'enseigne de l'épicerie fine Verdier. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez la chance de vous trouver sur le seuil d'un grand bonheur, comme on dit dans ce cas. Franchissez-le, ouvrez la porte et prenez Les Rats, Le Chemin, L'Hérétique, Les Saints innocents, Dame en rouge sur fond gris, Vieilles histoires de Castille, Le linceul, Cinq heures avec Mario... (je balaye l'étagère des yeux - photo ci-dessus - et les souvenirs de lecture affluent. Tout à l'heure je relirai juste mes annotations en marge, comme souvent, histoire de replonger dans le bain vivifiant et fort comme l'aube givrée dans le campo qui parcourt les livres de Delibes. Ce campo où j'ai un jour chassé, en compagnie de l'un de ses fils. Celui-ci m'offrit un livre de son père, dédicacé -un livre moins connu que ses romans- , puisqu'il est consacré à la chasse en Espagne : El libro de la caza menor)... ¡Vaya!

L'Hérétique, Les Saints innocents, Dame en rouge sur fond gris, Vieilles histoires de Castille, Le linceul, Cinq heures avec Mario... (je balaye l'étagère des yeux - photo ci-dessus - et les souvenirs de lecture affluent. Tout à l'heure je relirai juste mes annotations en marge, comme souvent, histoire de replonger dans le bain vivifiant et fort comme l'aube givrée dans le campo qui parcourt les livres de Delibes. Ce campo où j'ai un jour chassé, en compagnie de l'un de ses fils. Celui-ci m'offrit un livre de son père, dédicacé -un livre moins connu que ses romans- , puisqu'il est consacré à la chasse en Espagne : El libro de la caza menor)... ¡Vaya!

----

* Je la rapproche de l'oeuvre d'un autre Grand d'Espagne, publié également à l'enseigne jaune (rouge pour les premiers livres de ces deux auteurs) des éditions Verdier : Julio Llamazares.

Cette photo d'un Miguel Delibes jeune, a été retrouvée par sa famille, parmi les papiers de l'écrivain, peu après sa mort. Elle m'a été amicalement transmise par son fils Adolfo, que je remercie ici à nouveau.

Cette photo d'un Miguel Delibes jeune, a été retrouvée par sa famille, parmi les papiers de l'écrivain, peu après sa mort. Elle m'a été amicalement transmise par son fils Adolfo, que je remercie ici à nouveau.

DÉTAILS sur certains livres de Delibes :

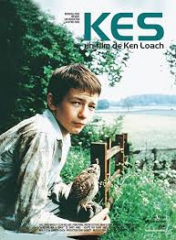

L'important, c'est La Triologia del campo, composé des Rats, du Chemin et des Saints innocents. Mario Camus adapta au cinéma Los Santos inocentes, avec Francisco Rabal dans le rôle de l'Azarias, le débile d'un village de Castille encore médiévalisé, où règne un señorito. Azarias sait parler aux oiseaux et il a apprivoisé une corneille, à laquelle il murmure sans cesse milana bonita, milana bonita... Innocent touchant, il sourit au ciel, obéit au maître; jusqu'à un certain point...

Dans Le chemin, les personnages : Daniel le Hibou, Roque le Bouseux, German le Teigneux, possèdent une force peu commune, un savoir d'hommes de Nature impressionnant. Ce sont des poètes, des sages qui tutoient les oiseaux. Extrait : Sûrement qu’on perd beaucoup de temps en ville, pensait le Hibou, et au bout du compte, il doit y en avoir qui, après quatorze ans d’études, n’arrivent pas à distinguer un geai d’un chardonneret ou une bouse de vache d’un crottin.

Le linceul, recueil mince de nouvelles paysannes, où l’apprentissage de la mort à travers les yeux d’un enfant qui la découvre devient inoubliable, est à rapprocher de cette trilogie de l'éternelle Castille aux champs noirs, où des êtres rustiques vivent dans des villages hors du temps et du progrès. Car c'est peut-être le livre le plus épuré, le plus dépouillé, où l'écriture est la plus essentielle du Delibes auteur d'une certaine ruralité, dont les valeurs cardinales sont placées sous le signe tutélaire d'une communion viscérale, voire instinctive, avec la nature.

Miguel Delibes se définissait lui-même ainsi : Quand je me regarde de l’extérieur, je vois que je ne suis pas un écrivain génial. Je suis un chasseur qui écrit... (excellent titre de l'un de ses livres)

Miguel Delibes se définissait lui-même ainsi : Quand je me regarde de l’extérieur, je vois que je ne suis pas un écrivain génial. Je suis un chasseur qui écrit... (excellent titre de l'un de ses livres)

Son goût pour le journalisme était par ailleurs démesuré. Il a dirigé le plus important quotidien de Castille et déclina l'offre de diriger la direction d'El Pais! Je crois que quand on vous a inoculé le poison du journalisme, c’est pour toujours, déclara-t-il un jour au Monde. Hemingway a dit qu’il fallait s’en retirer à temps parce que c’est une profession stérilisante pour un écrivain. Je crois que le journalisme est en quelque sorte le prologue de la littérature. En ce qui me concerne, il m’a aidé beaucoup par l’exercice de synthèse qu’il m’a imposé. (Il disait également, avec une exquise politesse, qu’il détestait parler aux journalistes... à moins que ceux-là se passionnent comme lui pour la chasse et la pêche, la truite et la perdrix).

Et puis il y a le Delibes émouvant, moins rural, celui de Cinq heures avec Mario, et surtout de Dame en rouge sur fond gris, portrait extrêmement émouvant d'une femme presque parfaite, irréelle, qui ressemble à celle qui partaga trente ans de la vie de l'écrivain et dont la disparition, en 1974, l'empêcha d'écrire une seule ligne durant trois années.

Outre les premiers romans comme Lune de loups et La pluie jaune, de Julio Llamazares, jeune écrivain visiblement habité par l'oeuvre de Miguel Delibes, je rapproche l'écriture et l'univers de Delibes de ceux du Jean Giono de Que ma joie demeure et du Grand troupeau, et du Jean Carrière, qui fut son fils spirituel, de L'épervieur de Maheux et de La caverne des pestiférés. Et, plus près de nous, c'est l'univers et l'âpreté des personnages des romans de Sylvie Germain, surtout les deux premiers : Le Livre des nuits et Nuit-d'Ambre, qui m'y font immédiatement penser. Pour aimer lire Delibes, mieux ressentir l'expression du sous-sol de son talent dans le vin de sa prose, il faut avoir aimé aussi, par exemple, Le Llano en flammes et Pedro Paramo, de Juan Rulfo... Cet ensemble forme une sorte de famille littéraire, à laquelle chacun peut ajouter une ou deux lectures, un auteur ou deux...

J'ajoute aujourd'hui (9 juin 2025, donc) soit quinze ans après avoir écrit cet article, que d'autres voix semblables se sont en effet déclarées. Citons pêle-mêle Franck Bouysse et le magnifique Grossir le ciel, mais aussi Plateau, ou son plus fameux roman, Né d'aucune femme (La Manufacture des livres). Tous les livres de Sandrine Collette publiés par Lattès, le dernier de Carole Martinez, Dors ton sommeil de brute (Gallimard), Natassja Martin et son puissant Croire aux fauves (Verticales; folio), d'autres encore évoqués dans ces pages au fil du temps. L.M.

Il ne s'agit pas d'un hommage à Chet Baker (My Funny Valentine), mais d'un texte très personnel que j'ai donné en mai 2021 à un magazine en ligne que j'aime beaucoup, L'Intimiste.

C'est mon ami Didier Pourquery qui m'avait incité à le faire auprès de Sandrine Tolotti, qui pilote cette délicate lettre littéraire à laquelle je recommande de s'abonner.

Je suis retombé dessus après avoir discuté ce matin avec un ami d'asthme littéraire (voir la note précédente).

Je le re-délivre (l'heure est à la reprise). Cliquez sur le lien ci-dessous, et déroulez jusqu'à La carte blanche => My funny Ventoline Ou bien lisez ci-dessous.

Ce matin, j'ai fermé mes comptes Facebook et Instagram. Marre des réseaux que l'on dit sociaux. Un soulagement - mieux, un sentiment de libération m'a aussitôt envahi. Puis j'ai enfourché ma moto et je suis allé voir le vieil océan, à la Chambre d'Amour, ma querencia si apaisante. Il n'y avait pas de vagues, les surfeurs se morfondaient et je pouvais lire la mélancolie dans les yeux de certains. L'eau lisse et bleue, le ciel pur, le calme, la côte espagnole bien visible, des voiliers blancs en nombre au large, et la drague rouge Hondarra pompant du sable juste devant. Tableau. Il manquait quelques élégantes échappées d'une toile de Joaquín Sorolla. Je commandais un café et un verre d'eau au Lieu du Pêcheur, notais quelques pensées amoureuses sur un carnet et songeais au temps qui reste, aux erreurs que l'on commet et que l'on ne pourrait reproduire, à l'espoir qui survit, à l'irrémédiable, aux pansements de l'âme, à l'irrépressible force des sentiments, au bonheur simple que le somptueux chant matinal du merle me procure chaque jour; à une pizza maison réussie. Trois fois rien - ce qui est déjà beaucoup, me souffle Desproges, ou Devos, je ne sais plus...

Jetterai-je un jour mon téléphone chic dans le fleuve, achèterai-je des pigeons voyageurs, ferai-je des signaux de fumée? Commençons par acquérir un téléphone fixe (je n'en ai plus depuis vingt ans au moins) afin de mettre en repos forcé le portable plusieurs heures par jour. L.M.

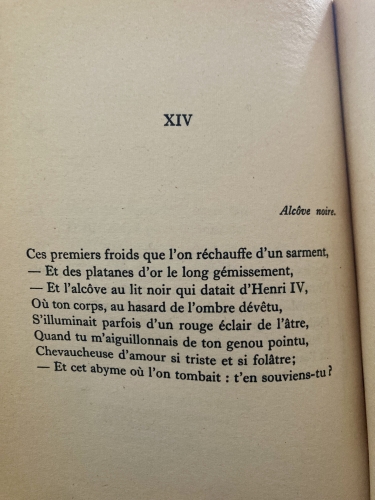

Dépêché dès potron-minet par une urgence relative consistant à glisser un recueil de poèmes dans une boîte aux lettres voisine, je chevauchais sur ma moto Brixton en me rêvant estafette par temps guerrier. Mission accomplie, je poursuivais au gré, chemin faisant. Et tombais, abasourdi devant le nid d'une fraîche promise, sur une aberration. Tous les arbres - de forts beaux platanes - de l'avenue qui mène à son adresse, avaient été réduits à néant. Cette castration en règle à ras le tronc, le long gauche de l’avenue Monseigneur Mugabure en la remontant ce matin sur le gravier de Guéthary, me fit l’effet d’une décapitation capitale, collective et injustifiée. Je remontais le cours d’une exécution générale. Je cessais de compter les victimes au-delà de neuf. Les merles, les rougequeue noirs, les mésanges charbonnières nombreux hier encore à passer d’un arbre l’autre, fussent-ils rabougris car étêtés de frais, se taisaient à présent, observant le deuil de leur comptoir, comme la tronçonneuse s’était tue par pudeur, voire honte. Le forfait accompli, il restait à compter dans le bleu du ciel quelques splendides indifférents, goélands leucophée, milans noirs en maraude depuis plusieurs semaines. Les passants croisés se rendaient-ils compte, j’en doute. Le paysage avait changé tout à trac. Un pan d’histoire était tombé comme après un coup de hache insensé du Malin. À l’arrêt « Toulet » de la navette estivale qui attend son panneau, sur cette même avenue emblématique du village, je pensais à Paul-Jean dont nous venons de fêter le premier Prix (je siège au jury) et à cette évocation tragique dans la XIVe de ses Romances sans musique : « Et des platanes d’or le long gémissement »... Je rebroussais chemin, car le Madrid est fermé le lundi, et m’allais songer sur le sable de Senix (je n'aime pas dire Cenitz) aux arbres dessinés par Georges Ribemont-Dessaignes illustrant ceux de Prévert, devant la grande bleue - à marée basse à l’instar de mon cœur. L.M.

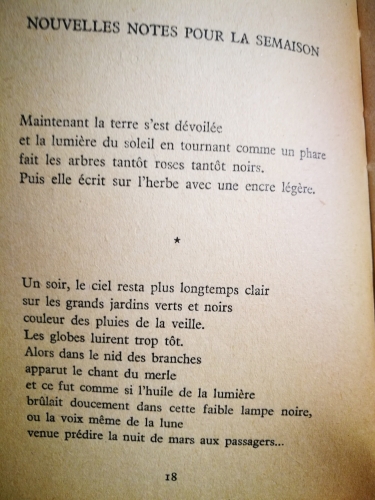

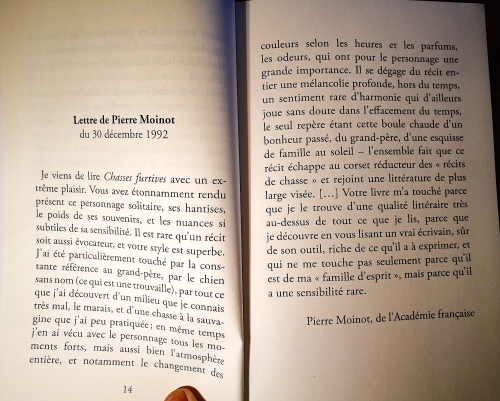

Il y eut, juste après la disparition, le 24 février 2021, du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (reparus le 22 mai 2025 en Poésie/Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine, crépusculaires, d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

Je confesse avoir sacrifié à une triste mode, celle du « Bordeaux bashing », du temps que je sévissais encore sur le sujet vins dans les gazettes, notamment L’Express, Tanin, Grand Seigneur, « M » Le Monde, ailleurs... Elle était idiote, cette manière bobo de snober, de vilipender, de conchier, de mépriser un monument, au prétexte que les châteaux bordelais demeuraient « fermés », froids, distants, suffisants, et leurs vins chers, voire très chers, somme toute moins intéressants qu’on le prétendait depuis des siècles – surtout par rapport aux AOC en plein essor de la vallée du Rhône, du grand Sud-Ouest, du Val de Loire, d’Espagne, d’Italie, de partout, et de toute façon ils étaient de longue date tournés vers « l’export », soit dédaigneux des papilles de la nation. Le mouvement prit de l’ampleur dans la profession. Cavistes, restaurateurs, bars à vins, mes copains de tire-bouchon, tous nous nous moquions très imbécilement de la planète des vins de Bordeaux. Nous boycottions. Puis, je me suis retourné, j’ai réalisé que, durant les douze années que j’avais vécues à Bordeaux, et où j’avais forgé mon palais en dégustant pour le travail et le plaisir dans cent et un châteaux, je m’étais même acculturé au Merlot et aux Cabernets, une certaine architecture organoleptique avait poussé, grandi en moi. Quittant Bordeaux fin 1992, je redécouvrais Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Sangiovese, Tempranillo, Viognier, Chenin, Chardonnay, d’autres, dans les régions qui les magnifient avec maestria. Je commençais à renier, ce qui est manifestement déloyal.

Bref, trois flacons bordelais de non modeste extraction sont venus secouer mes papilles ces derniers jours, à la faveur d’envois dont ma boîte aux lettres se réjouit.

Le premier porte le prénom de mon fils, mais en référence à une couleur que je ne connaissais pas. Le « bleu Robin » désigne celui d’une argile, mêlée au silex et aux calcaires du sol et du sous-sol où naît ce vin de Castillon Côtes de Bordeaux (2020, 23€). L’appellation a le vent en poupe, grâce à de sérieux vignerons comme Jan Thienpont *, lequel, en 2018, fit renaitre de ses ruines ce bijou nommé Robin, situé à l’extrémité Est de l’appellation. 100% bio, composé de 80% de Merlot, 10% de Cabernet Franc, 5% de Cabernet Sauvignon et 5% de Malbec évoluant sur un domaine agroécologique, c’est un rouge gourmand, possédant du claquant, de la fraîcheur et une belle concentration. Fruits rouges et noirs au nez se retrouvent en bouche augmentés d’une note légèrement épicée du meilleur effet.

Le second est un Haut-Médoc, Moulin du Château La Lagune (2021, 19€. Label Biodyvin attribué au domaine cette année-là. En conversion biodynamique, La Lagune est un 3e Grand Cru Classé en 1855), propriété de la charmante viticultrice Caroline Frey, même si c’est sa sœur Delphine qui conduit le Moulin depuis 2019. À une centaine de mètres du célèbre château, se trouve un moulin à vent, d’où le nom de ce second vin à l’étiquette bleue splendide, illustrée d’une huppe fasciée posée sur une tour, et d’insectes notamment : le minéral, le végétal et l’animal sont délicatement figurés, comme pour signer la féminité du domaine et l’accent mis sur la nature. Le sol est de graves légères et de silice qui apportent grâce, équilibre et finesse aux cépages. 51% de Cabernet Sauvignon, 42% de Merlot et 7% de Petit Verdot compose cette cuvée ayant passé un an en fûts, dont 40% étaient neufs. Sa robe rubis semble de sortie pour une soirée élégante. Le nez de fruits rouges tire sur la légère acidité de la groseille. Une grande fraîcheur en bouche comme un regard franc ou une note juste achève de nous séduire.

Le troisième appartient à la famille du comte Léo de Malet Roquefort, et se nomme château Chapelle d’Aliénor by La Gaffelière (2020, 9,5€), anciennement château Chapelle Macaran. Avec La Gaffelière, nous sommes en AOC Saint-Émilion (1er Grand Cru, situé entre les collines de Pavie et Ausone), mais cette Chapelle est classée en Bordeaux Supérieur. 60% de Merlot et 40% de Cabernet Franc composent une cuvée rouge attractive qui naquit sur 52 ha d'un sol argilo-calcaire. Robe profonde, nez de cerise et de prune, tanins denses mais souples, rondeur et soyeux en fin de bouche. Pas fou quand même, mais un bon rapport qualité/prix.

L’escorte littéraire était composée du nouveau roman de l’exquis Jean Le Gall, « Dernières nouvelles de Rome et de l’existence » (Gallimard, Hors série Littérature) ou la vie de Nicola Palumbo qui démissionna de la tête d’un parti politique révolutionnaire pour s’engager comme simple vendeur de canapés. Le regard suraigu que l’auteur porte sur les différentes facettes de la société romaine des années 1969 et suivantes est percutant et fin. Dès les premières pages, Nicola rencontre « La » Mangano (Silvana) et un dialogue de séduction s'engage parmi les canapés convertibles. La littérature permet tout. Nous pensons aux comédies italiennes à la Risi ou Sorrentino et la figure dilettante, ironique, libre de l’acteur Toni Servillo semble s’inviter entre les pages. Nous y reviendrons, car sa lecture n’est pas achevée. Rappel : le précédent livre de Jean Le Gall, coécrit avec Jean-Paul Kauffmann et Jean-Luc Schilling, « En défense des vins de Bordeaux » (Le Cherche Midi) comme son titre l’indique, partait en guerre contre le Bordeaux bashing afin de réhabiliter avec sérieux et talent l’une des très grandes régions viticoles que compte la civilisation du vin, dans les verres ainsi que dans les esprits.

Jean-Noël Rieffel signe son second opus avec « Aimer comme un albatros » (Equateurs), où il est question comme précédemment de sa passion pour les oiseaux et surtout sur les bienfaits que ceux-ci font à l’âme. En toile de fond, il y a un divorce douloureux. Très douloureux. Et en surface, léger comme la plume et délicat comme l’aile de géant du roi de l’azur cher à Baudelaire, il y a le pansement merveilleux que procurent donc les oiseaux à qui sait les observer. Le tout enveloppé dans les livres enchanteurs de Maurice Genevoix. Et le lit de la Loire, si chère à Jean-Noël.

Afin de prolonger cette lecture, il y a l’intéressant « Ornithérapie » de Philippe J.Dubois et Élise Rousseau (Albin Michel), ou comment réduire son stress en prêtant attention aux oiseaux, à leur chant, à leur vie. Les observer chaque jour, les écouter la nuit, fait beaucoup de bien – j’en suis convaincu depuis ma plus tendre enfance... (Certes, ce titre peut sentir le faisan de rayon développement personnel, l’attrape-nigaud égaré, mais non. On y croit car nous pratiquons).

Pour finir, la compilation d’une soixantaine de chroniques littéraires parues dans L’Express du maître en la matière (avec Renaud Matignon), Angelo Rinaldi, est un cadeau du ciel. « Les roses et les épines » (Éd. des Instants) clin d’œil sonore aux « Roses de Pline », roman du même auteur, analyse les livres, ausculte les écrivains, les hisse au pinacle ou bien les descend en flammes, mais toujours avec une plume étincelante. François Nourissier avait dit de Julien Gracq qu’il était le patron (des écrivains. Un écrivain pour écrivains, en quelque sorte). Nous pouvons dire que Rinaldi est le patron des critiques. D’Aragon à Zweig en passant par Camus, Voltaire, Drieu La Rochelle, Gadenne, Flaubert, Vialatte, Léautaud et cinquante autres, ce recueil précieux figure une leçon d’intelligence et de style.

Escorte musicale : Now we are free, thème du film « Gladiator », de Ridley Scott, une musique composée par le grand Hans Zimmer, à écouter en boucle en lisant en écrivant (et en dégustant). Cliquez là => Gladiator

L.M.

* Un nom qui résonne à Pomerol et en Francs Côtes de Bordeaux.

Il est devenu banal de répéter qu’un bon crémant vaut mieux qu’un mauvais champagne. Ce fut d’ailleurs le titre d’un article que j’ai publié il y a deux ans environ dans le magazine « Tanin », à partir d’un banc d’essai de pas moins de soixante-cinq crémants de la France entière effectué à la maison avec le concours de quelques amis armés de papilles aguerries.

Là, je viens de déguster juste deux effervescents qui confirment qu’un brut de base champenois est souvent médiocre, qu’il soit élaboré par une marque ou par un manipulateur récoltant (on trouve de tout parmi les champagnes de vignerons), et que certains crémants les surpassent avec maestria (y compris bien sûr par leur prix).

Le premier est en AOC Crémant de Bourgogne, il se nomme De Vergy (2020), il est issu de Pinot noir, de Chardonnay, de Gamay et d’Aligoté, et il a vieilli au moins 36 mois sur lattes. À l’œil, le cordon est discret, comme la mousse, sous une robe brillante. Au nez, l'agrume le dispute à la pêche, mais les notes florales l’emportent. En bouche, la pomme s’ajoute aux flaveurs précitées et la finale est tendre. Il a correctement épousé une truite pyrénéenne crue, à peine citronnée, ainsi qu’une poignée de Saint-Jacques vivement snackées.

Il escorta silencieusement les poèmes de la chanteuse Clara Ysé, « Vivante » (Seghers). Extrait : Beauté / Ta voix sur le fil / Ton étreinte tendre / Bleutée de nuit / Les oiseaux ont traversé l’océan / Pour t’entendre respirer. Et les fragments délicats de Sylvain Jamet, « Notes fantômes » (Louise Bottu). Extrait : Note sur le réel : Décrire simplement le réel, avec ou sans brouillard, n’est pas une tâche facile. Le réel est superbe, toujours, mais tout le monde s’ennuie et saute les pages.

Pour la longueur en bouche littéraire, ce crémant se réjouît du « Murmure », du regretté Christian Bobin (folio), lequel évoque le froissement d’ailes gigantesque que la chorégraphie d’un immense vol d’étourneaux produit dans le ciel. Extrait : Quand le génie entre en scène, ce n’est pas lui qui est là, c’est la délicatesse infinie de la vie, le stéthoscope plaqué sur la poitrine de Dieu, les battements qui s’accélèrent, les tambours de l’amour immortel. Le retour de l’esprit. Deuxième escorte, musicale comme il se doit : passée une sélection de pièces pour viole de gambe de Monsieur de Sainte-Colombe interprétées par Jordi Savall, nous passâmes à The Durutti Column, « Bordeaux ». Cliquez là => La Colonne Durutti

Le second crémant dégusté nous vient du Jura et il a notre préférence sur le bourguignon. Domaine Maire & fils (Brut millésime 2019). Ce 100 % Chardonnay présente une robe qui a du claquant. La bulle est fine et danse agréablement le long de la paroi du verre. Prune noire, pomme verte, citron jaune sautent au nez. C’est sec mais point aride, et l'acidité est sérieuse mais équilibrée. Un crémeux soyeux achève de nous séduire en bouche. Il prit une pintade savamment marinée à la hussarde, non sans avoir fait montre d’audace face à des crevettes crues franchement mâtinées de curry.

Nous lui avons servi « Stanislas » de Simon Liberati (Grasset) dont la sincérité profonde n’a d’égale que la profondeur du style de ce roman intime, en forme de confession. Et les poèmes de la grande Ingeborg Bachmann, « Toute personne qui tombe a des ailes » (Poésie/Gallimard), laquelle est d’ailleurs le mentor spirituel de Clara Ysé. Extrait : Les nattes se défont, les couples d’ombre sombrent / dans le brouillard, de la colline proche / roule la lune stérile, prend possession des champs / et le pays à sa solde toute une nuit durant. Et pour le côté primesautier des bulles, la légèreté d'un roman épatant de Marin de Viry, « Le continent masculin » (Rocher). C'est percutant, précis, satirique, drôle, brillant, désaltérant et si bien écrit. Extrait : Ses propres dîners étaient comme un délassement un peu passé de mode dans sa vie, comme le ski de piste à Courchevel.

L’escorte musicale fut composée d’un pot-pourri de Nat King Cole en Espagnol, puis d’un classique si sensible, « La romance de Nadir », issu de l’opéra de Bizet intitulé « Les pêcheurs de perles » dans l’interprétation qu’en donna Tino Rossi. Et oui. Pas de Pavarotti ni même de Caruso aujourd’hui (en hommage à mon père qui adorait Tino). Cliquez là => La romance de Nadir L.M.

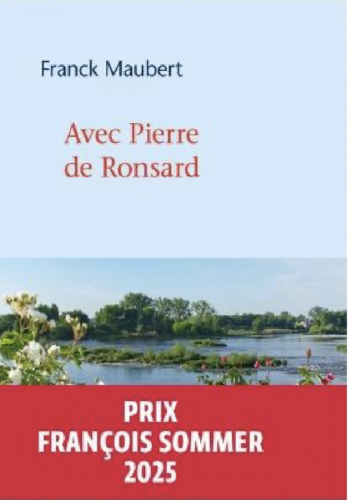

Je retrouve une note de lecture rédigée en décembre dernier : Franck Maubert m’a renversé avec la sincérité de sa prose, la qualité de son écriture précise et sensible, et surtout l’osmose (bien plus forte qu’une empathie) avec un paysage, des réminiscences historiques, une poésie, un personnage présent/absent, une immersion « Avec Pierre de Ronsard » (Mercure de France) des plus délicates, des plus subtiles. L’auteur est « dans le paysage, il glisse avec lui, il vit avec lui ». Il clame (à la suite d’André Breton) le fameux mot : « j’ai cessé de me désirer ailleurs », lorsqu’il sent viscéralement que c’est LÀ qu’il doit désormais vivre. Et écrire. Il éprouve dans sa chair et sur sa peau le calme, la sérénité, l’humilité, le grandiose, la finesse, la discrétion d’un paysage propice et – veut-il le croire – inchangé depuis des siècles (même s’il sait que...). Ici, « le paysage devient pays et s’impose, et repose ». Maubert éprouve le magnétisme d’un paysage empreint de littérature, de poésie simple, amoureuse : « un paysage à qui parler ». L’auteur respire Ronsard, vit comme habité par le poète, et toujours dans l’imprégnation d’une nature douce et accorte. Et c’est très beau.

C'est pourquoi je l'ai défendu avec une véhémence mesurée qui convenait, lors des dernières délibérations du Prix François-Sommer, mais je ne fus pas le seul juré à brandir ce petit livre bleu ciel - Eric Neuhoff, Nicolas Chaudun, Xavier Patier avaient aimé le livre de Franck Maubert autant que moi. Et le prix 2025 lui revint. Justice. L.M.

J'évoquerai ses Histoires naturelles ici bientôt, je les ai entamées; elles me ravissent.

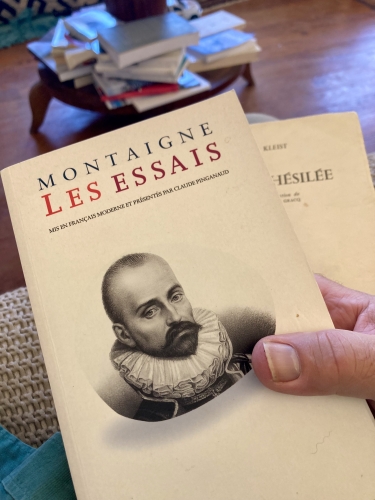

En direct : J'écoute Leonard Cohen, Ten new songs, puis j'écoute Alain Bashung, Bleu pétrole, je relis Hypérion de Hölderlin au hasard, je reprends les Hymnes à la nuit de Novalis, n'en relis que les annotations en marge, faites au crayon, de mes premières lectures. Manciet, Juliet, Cadou, Neruda, Ungaretti me lancent des oeillades - et nous alors, ohé !... Je contemple sans le regarder un ciel bleu pâle. Novembre. Fin novembre doux au lieu d'être givré jusqu'à l'os, soit l'opposé d'un novembre classiquement vigoureux, capable de glacer notre oesophage lorsque nous inspirons à fond, à l'aube, face à lui tout entier. Droit dans les yeux déjà gentiment agressés par une froidure que l'on accueille "comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride" (Char). Un vent à décorner les ânes dirait mon ami Benoît génère à l'instant une rauque musique de mes volets mal arrimés. Je les ai pourtant coincés avec des bouchons. Je veux ignorer le prénom de ce nouvel ouragan - ou prétendu tel... La plage de la petite Chambre d'amour était plate tout à l'heure. Marée haute. Plate comme une crêpe sèche. Oubliée au-dessus du placard lorsqu'on a (volontairement) raté son saut dans la poêle. Cela porte bonheur, disait Maman. L'Adour (et j'aime que le correcteur rectifie aussitôt ma frappe avec une aveugle autorité : L'Amour...), uniformément beige, semblait prêt à déborder, dans l'arc de Blancpignon qui figure un mol croissant de lune. Nous connaîtrons de plus en plus de débordements. Ils ne seront pas toujours pétris de sentiments généreux, amoureux. Plutôt d'excès haineux, rugueux. Je chasse la douceur en ce dimanche comme on quémande un regard complice, une connivencia sourde. Tue. Forcément tue. En choisissant par défaut l'affût au lieu de l'approche. Preuve que je ravale à l'instar d'une biche bréhaigne, ou comme un grand vieux solitaire, une carne repliée au -fin- fond d'une forêt forcément noire. Et crue. Une page des Essais de Montaigne quotidien - plus indispensable que le pain - me sauvera, j'en suis certain. Il me faut juste me lever et l'attraper. Dresser le bras gauche, empoigner le volume avec le même délice de chaque jour. Puis, l'ouvrir au hasard, ainsi que je pratique cet exercice sportif avec La Recherche, de Proust. Nous avons les Ventoline que nous pouvons. Montaigne prescrit comme bronchodilatateur. Pourquoi pas? La belle affaire sans ordonnance... L.M.

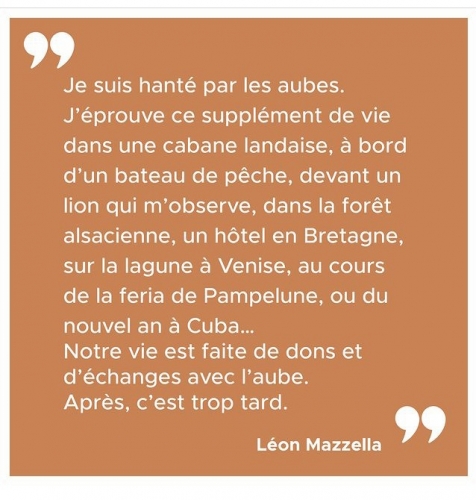

"Le jour a toujours l'air d'avoir passé une nuit blanche quand il se lève. Les Italiens ont un mot intraduisible pour désigner l'instant où le soleil réveille le monde d'une caresse : enrosadira...", lis-je chez Sylvain Tesson dans Le Point de cette semaine. Le fanatique de l'aube que je suis l'approuve tellement.

Photos : les barthes de l'Adour du côté de Pey et de Siest (40), un matin de novembre givré comme je les adore).

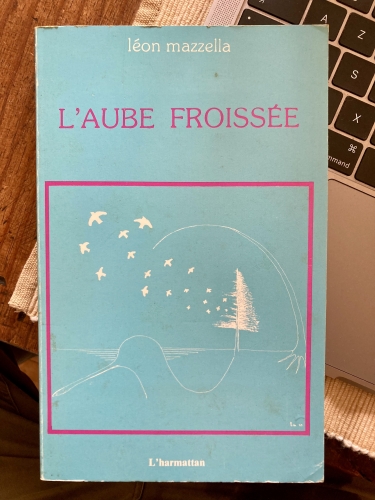

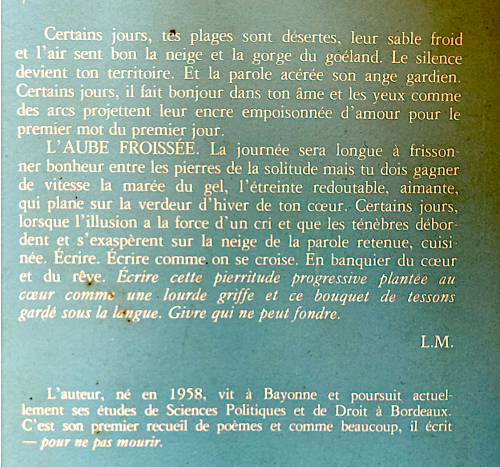

12.IX.1979. Ça ne me rajeunit pas... Voilà quarante-cinq ans jour pour jour, Saint Apollinaire - je me souviens de m'être dit : c'est un bon signe, garçon (tu parles !..), ce 12 septembre là, je publiais mon premier livre, « L’aube froissée ». Des poèmes mélancoliques, écorchés certains, sanguinolents par métaphore, sur l’amour déçu – le premier de l’existence ; l’adolescence en fuite, le givre consolant des aubes de novembre qui galvanisent le corps, les vols d’oiseaux de passage qui réconfortent l'âme, la découverte d’une langue, celle de René Char, qui illumine la porte étroite de l’entrée dans la vie d’homme. J’avais vingt ans et des poussières. Aujourd'hui que je renie ce maigre coup d'essai en ne le mentionnant plus dans la page "du même auteur" de mes récents ouvrages, je m'interroge... J’étais étudiant à Bordeaux et je m’ennuyais, loin des barthes de l’Adour, de la présence capitale de mon grand-père et de celle de mon chien. Je les retrouvais chaque vendredi soir à la descente du train, après le rite d’Apostrophes et les petits plats de maman servis sur un plateau devant la télé. Les femmes n’étaient encore qu’une idée vague et j’en manquais, mais je surfais. Quarante-cinq ans... Promis, dans cinq ans, je ferai une fiesta, poétique et gaie. L.M.

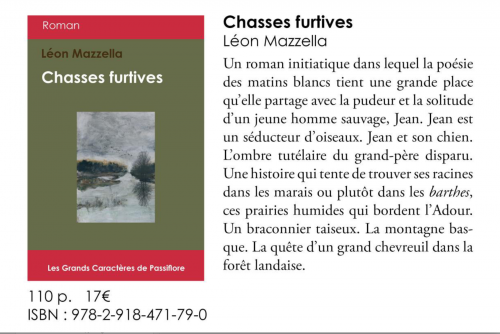

La "4 de couv." :

Thomas Morales compare mon dernier roman à Villa triste, de Patrick Modiano. Il y a pire comparaison... Merci cher Thomas.

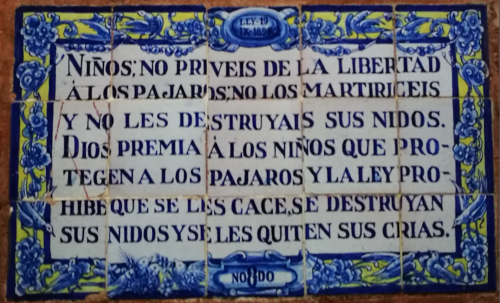

En chinant sans rien chercher, nous tombons parfois sur des petits trésors. C’est le principe actif de la démarche. Là, ce fut un manuel de Leçons de choses cours moyen datant de 1954 pour le programme de 1957, réimprimé en 1970 et que j’eus entre les mains lorsque, sur les bancs de l’école Albert 1er, je portais des culottes courtes et que ma nuque était rasée de près chaque jeudi par Mario, à l’enseigne d’Un parfum de Paris, rue Thiers à Bayonne. Feuilleter un tel trésor de planches sur l’air, le gaz, la combustion, la houille, l’eau, le corps humain, les animaux, les plantes, les fleurs... est un ravissement régressif. L’odeur du papier glacé, les illustrations – aucune photo n’y figure, le bon sens du texte simple, explicite sont touchants. L.M.

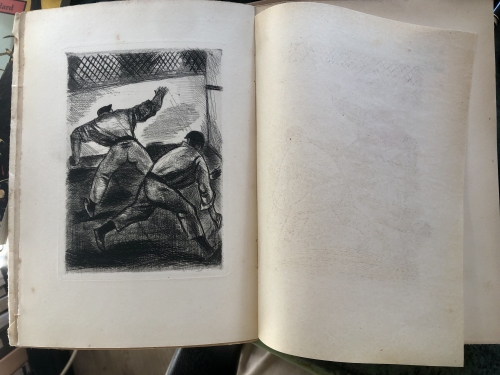

Je ne pensais pas pouvoir être ému un jour par un texte de Francis Jammes, tant sa poésie m’a toujours laissé un goût mièvre en arrière-bouche, De l’Angelus de l’aube à l’Angelus du soir et en dépit du Deuil des primevères et des Clairières dans le ciel... Or, à la faveur d’un salon du livre ancien qui s’est tenu à Bayonne dimanche dernier, j’ai fait l’acquisition d’un petit bijou intitulé Portrait de la France, Basses-Pyrénées, Histoire naturelle et poétique, par Francis Jammes, aux éditions Émile-Paul frères, avec un frontispice sous calque signé Daragnès figurant deux pelotaris. La collection était dirigée par Jean-Louis Vaudoyer auquel nous devons notamment un très beau texte sur La Havane. Le propos de Jammes n’est évidemment pas celui d’un scientifique et sa description de la géologie manque de rigueur, comme les parties consacrées à la botanique et à la zoologie souffrent d’approximations sur lesquelles nous fermons volontiers les yeux tout en regrettant que l’ouvrage ne soit visiblement pas passé sous les fourches caudines d’un éditeur scrupuleux. Jammes écrit par exemple que « Louhossoa signifie la mer » (Itsasoa, en Basque), et que l’alose est « une sardine d’environ cinq livres dont la chair délicate a le goût de la brise du premier printemps ». Il lui est beaucoup pardonné pour cette comparaison. La pibale, du temps de Jammes, semblait mal cuisinée : « Fraîche, elle est difficile à bien frire à cause du mastic poisseux qu’en grand nombre elle forme ». C’est avec son florilège consacré aux oiseaux que Jammes émeut : « Les palombes ont la couleur des nuages orageux où se lève l’arc-en-ciel (leur gorge) ». Au sujet du lagopède en plumage hivernal : « La perdrix blanche est une poignée de flocons qui a pris vie ». Aux yeux du poète, « la bécasse a l’air d’un bouquin de cuisine savante, relié en feuilles mortes, et chiné aux marges ». Mouais... « Fauvettes et rossignols enchantent successivement, c’est-à-dire la nuit après le jour, les fiancés et les époux ». L’écureuil, quant à lui, « ressemble, quand il s’ébroue au sommet d’un chêne, à un éclaboussement de soleil ». La flore suggère également des images tendres, comme les « lianes élancées, vertes, luisantes, retombantes, des églantines telles que des cascades où frissonneraient des jeunes filles ». À la page 62 de ce petit ouvrage, j’ai fait une découverte bouleversante en apprenant que la cardère - cette plante haute et piquante qui ressemble au chardon et qui pousse à la faveur des parcelles laissées en friche - est surnommée le cabaret des oiseaux parce que ses feuilles « rembrassantes », soit réunies à leur base en godet, retiennent l’eau de pluie et désaltèrent les passereaux, notamment le chardonneret, les jours de forte chaleur. Le chardonneret apprécie aussi, surtout l'hiver, les petites graines riches en huile contenues dans la fleur de la cardère. Le cabaret des oiseaux m’a laissé rêveur, d’autant que le chardonneret est l’un de mes trois passereaux préférés, avec le merle et le rouge-gorge... L.M.

©fotoloco

©le jardin de lucie

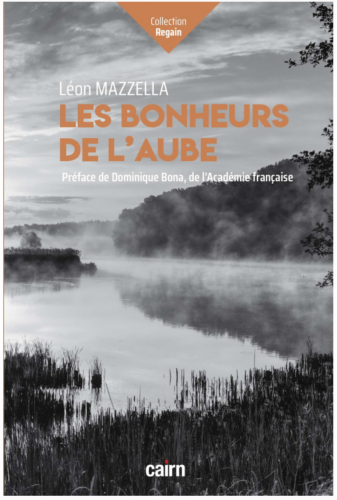

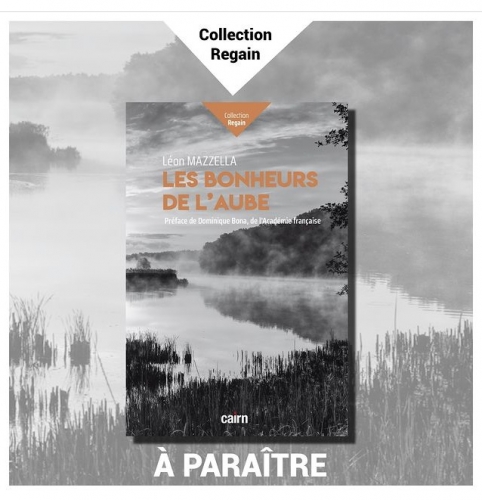

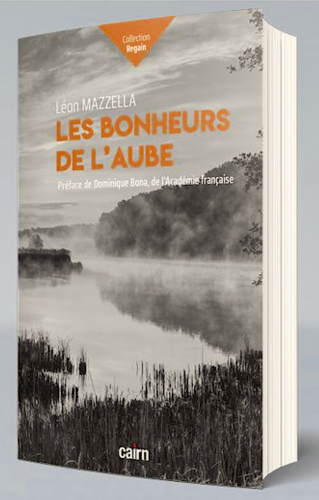

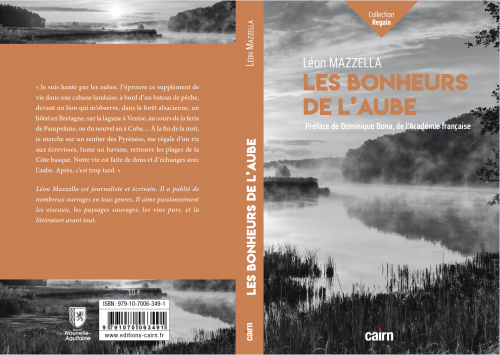

... au moment où reparaissent en format "poche" (chez Cairn) mes Bonheurs de l'aube.

Merci à son auteur(e), Rita des Roziers.

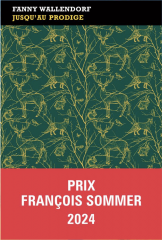

Jeudi 18, Paris, 60 rue des Archives : Belle soirée de remise du Prix François Sommer à la talentueuse Fanny Wallendorf pour son roman « Jusqu’au prodige » (Finitude) qui nous a finalement emballés (je suis membre du jury de ce prix, dont je fus lauréat en 1993). L.M.

Jeudi 18, Paris, 60 rue des Archives : Belle soirée de remise du Prix François Sommer à la talentueuse Fanny Wallendorf pour son roman « Jusqu’au prodige » (Finitude) qui nous a finalement emballés (je suis membre du jury de ce prix, dont je fus lauréat en 1993). L.M.

Doté de 15 000€, le Prix distingue, depuis 1980, une œuvre qui explore d’une façon originale et sensible la question des relations de l’Homme à la nature et ouvre des voies nouvelles pour penser les enjeux écologiques contemporains. Fanny Wallendorf devient la 44ème lauréate.

Outre le livre primé, les autres ouvrages parvenus en finale, étaient :

|

Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.

Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.

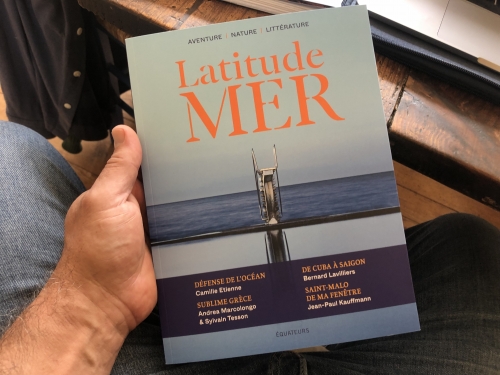

« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.

« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.

Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...

Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...

« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez

« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez  magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).

magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).

Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..

Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..

« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...

« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...

« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.

« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.

Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?

Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?

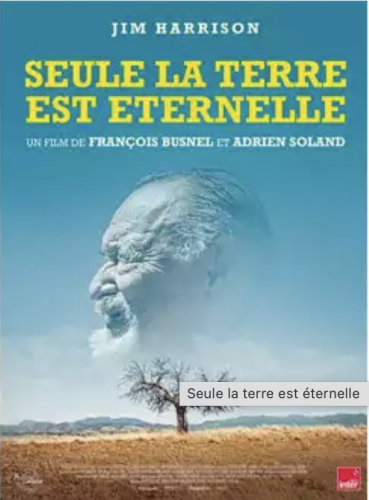

Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...

Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...