La chorégraphie du désir

Le flamenco, c’est tenter d’atteindre le fameux « nada », le rien, le détachement, la mélancolie heureuse ; la volupté de toucher le sentiment profond du renoncement…

On dit du tango que c’est un sentiment qui se danse. Le flamenco, tesson de tragédie en travers d’une gorge éraillée, chante la douleur du monde et de l’amour. Il figure un éclat noir sous lequel on devine le sang et l’eau, le cœur et la sueur, le sein et le suaire. Un cri. Il se creuse pour cambrer la parole. Et le regard. Cette concentration, ce ramassé comme on le dit d’un félin prêt à bondir sur sa proie qu’il tient déjà entre ses yeux.

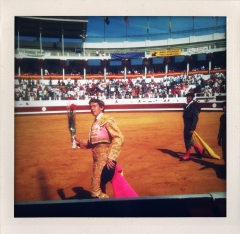

Le flamenco offre à la fois chant, musique ou danse purs et ces trois arts entremêlés. Être flamenco, comme on naît torero : une façon d’habiter le monde. Les « coplas » (strophes), ces poèmes lapidaires andalous issus de l’âme gitane, incandescente, indomptable, fière, deviennent les paraboles de l’amour dansé : « Ton visage, c’est la Sierra Morena, et tes yeux, les bandits qu’on y rencontre ». Le flamenco est une ombre portée, un poignet cassé, un regard sombre, une cuisse dénudée. Il traduit avec douleur, dents serrées, la langue noueuse du corps à cœur : « Va et que l’on te tire dessus avec la poudre de mes yeux et les balles de mes soupirs ». Il y a un état d’esprit flamenco. Sur scène ou dans la rue, il ou elle danse en raclant le sol du bout des pieds, en chaloupant ses sentiments. Le corps prolonge l’esprit, obéit à un langage, à une gestuelle codés, sous ses allures rebelle, sauvage. Fauve…

L’Andalousie, berceau du flamenco, aux origines gitanes, mauresques, de la « marisma », les marais de la plaine du Guadalquivir, l’a vu naître dans les quartiers anciens ou portuaires de Séville, Cordoue, Málaga, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa Maria. Dans quelques « pueblos blancos » perdus, aussi, entre des oliveraies infinies et un « campo seco » où tentent de paître des taureaux de combat. Villages juchés sur des collines aux courbes douces, sensuelles, qui recèlent des « tablaos » (bars chantants).

A la faveur du hasard et de la bonne volonté de la Vierge noire de Séville, la Macarena, un soir, un groupe local improvise… un duende peut naître. Le duende est le but absolu du flamenco (inspiration et plaisir total à la fois. Le mot vient de dueño, le maître). Sorte de « saudade » portugaise, sentiment ineffable, transe, il surgit comme la grâce au carrefour des arts conjugués de la danse, de la musique et du chant. À l’improviste, dans la voix d’un « cantaor » entrant soudain en communion avec la danse. Il peut ne toucher qu’une seule personne, ou bien se répandre comme le feu. Dans le dépouillement du « cante puro », le chant pur, plus aucun son n’accompagne le chant. Ce « silence sonore », brisé par la voix, forme une plainte déchirante, un hymne à l’amour, à la mort. Le duende se recherche. Mais il faut le laisser venir, en réalité. Chacun l’attend, bien sûr, chaque soir de spectacle. Tout le monde l’espère (la langue espagnole s’avère formidable : esperar signifie à la fois attendre et espérer). « Tout ce qui a des sons noirs a du duende. Ces sons noirs sont le mystère, les racines (…). Le duende aime le bord de la blessure et s’approche des lieux où les formes se fondent dans un désir qui brûle…», disait Federico Garcia Lorca en citant un ami qui écoutait la musique de Manuel de Falla.

C’est pourquoi le flamenco se danse bien mieux en couple. Il contient une double chorégraphie sensuelle. L’apprendre ainsi augmente le plaisir de la complémentarité. Il y a les gestes pour l’homme : mains sur les hanches, bras figurant un geste tauromachique - une passe de cape-, une façon plus forte de taper du talon. Les gestes féminins, en échange direct dans une danse à deux, plus enveloppants, érotisent à l’extrême celle qui joue de sa longue jupe, la tirant, la faisant voler. Ses bras serpentent autour de sa tête tandis que ceux de l’homme seront portés plus bas. Les coups de talons, plus fins chez la femme, enfin, n’en sont pas moins fermes.

Le vêtement, la couleur, le regard, la gestuelle, se soutiennent. Comme le rouge et le noir s’épousent. Nuit, néant, peau de toro d’un côté. Sang, lèvres, feu de l’autre. La troisième couleur : l’ocre ! Ce jaune sable tirant sur la poussière des sentiers muletiers d’Andalousie, recouvre les souliers noirs des paysans en chemise blanche, la nuque burinée. Jeunes et vieux, en compagnie de citadins branchés, tous se rendent au village pour écouter un chanteur, un guitariste, voir une danseuse. Elle est moulée dans une robe à volants. Il est fondu dans un pantalon noir, la chaquetilla (gilet) boutonnée juste en haut. Leurs chaussures cloutées, à talons francs et hauts, martèlent le sol : « planta-tacon-golpe » (plante, talon, coup). Sous ses longs cheveux en chignon qu’elle libèrera plus tard selon son inspiration, de lourdes boucles d’oreille pour elle. Au-dessus de son regard embrasé et de sa silhouette hiératique, une montera (chapeau droit) pour lui.

On peut s’initier dès l’âge de dix ans à la danse, au chant, à la guitare. « L’esprit flamenco », rugueux, âpre, sec comme l’été andalou, cingle, se cambre. Franc jusqu’à l’extrême, fier, fidèle, parfois cassant comme du cristal, sous ses atours inflexibles, il cultive l’art du frôlement. En dansant, nul ne se touche : on s’épouse et se déchire des yeux et du silence, ou avec un cri.

Cette chorégraphie du désir sublimé, tendue vers une érotique parfois insoutenable, le flamenco la pousse jusqu’aux frontières que la plupart des danses franchissent : rock, tango, valse, lambada, invitent à saisir les mains, les hanches, de son partenaire, à le serrer, le faire tourner. Le flamenco cultive au contraire cet art subtil de parvenir à ne pas se toucher en étant extrêmement proche. Il ne joue pas avec la résistance, il la forge et l’évalue sans cesse. Comme il joue avec le sentiment tragique de la vie.

Le flamenco est dévotion. Une affaire sérieuse. Le chanteur Duquende, artiste « castizo » (de caste), déclara à l’issue d’un concert que le chant flamenco exprime le souci de toute une existence, de chaque instant, avec ses peines, ses joies. Sous l’incandescence ténébreuse de sa démarche, le flamenco cache une véritable gaîté. Associé à la fiesta, aux ferias du Sud de la France en été, et de l’Espagne toute l’année, il respire le bonheur. Duquende poursuit : « Mes sœurs chantaient même en faisant la vaisselle, je les écoutais en pleurant. Je m’entraîne tout le temps et quand je fais autre chose, je continue de chanter mentalement. C’est ainsi que l’on atteint le « cante de verdad ». Le chant de vérité. Celui qui ne trompe personne. Voisin immédiat du « cante jondo », le chant profond, lequel exprime le génie dramatique, l’essence même du flamenco. Il peut jaillir n’importe où, souligne Michel del Castillo : « Le flamenco est un style, une manière de se tenir debout, les reins cambrés, le menton relevé (…). C’est une posture de défi ironique, une attitude d’indifférence et de mépris. On feint d’ignorer le danger, on s’amuse avec lui ». Baroque, exagéré, archaïsme assumé, le flamenco ? Certes, mais il procure la grâce à « l’être flamenco ». C’est un bandit. L.M.

Lire

Flamenco, Mario Bois, Marval.

Flamenco, photos Isabel Muñoz, texte J.Durand, Plume.

Flamenco attitudes, Gabriel Sandoval, Solar.

Le sortilège espagnol, Folio et Dictionnaire amoureux de l’Espagne, Plon, Michel del Castillo

Le duende, Ignacio Garate-Martinez, suivi de Jeu et théorie du duende », Federico Garcia Lorca, Encre Marine.

Coplas, poèmes de l’amour andalou, Allia.

Ecouter

Tous les disques de Vicente Amigo, Carmen Amaya, Tomatito, Camaron de la Isla, Diego El Cigala, …

La musique du film Vengo de Toni Gatlif, les mises en scène musicales des poèmes de Lorca par Vicente Pradal (Llanto, Romancero gitano) ; enfin, « Jerez. Fiesta & cante jondo »

Voir

Sur place, à Séville notamment, certains spectacles donnés dans le Barrio Santa Cruz. Ou bien au hasard des « tablaos », bars chantants et dansants, de Málaga, de Sanlúcar de Barrameda, de Jerez de la Frontera, et des villages de la côte et de l’intérieur. Le flamenco s’improvise là où il se sent bien. Comme le chant basque.

Article de commande paru en février 2009 dans Enjeux/Les Echos, dans la rubrique Une passion, un écrivain.

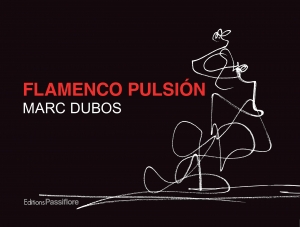

Marc Dubos, architecte de formation, vit dans les Landes et il est habité par l'Arte Flamenco (allusion au fameux festival éponyme qui se tient en juillet à Mont-de-Marsan). A l'instar de Jack Kerouac et de son célèbre rouleau, sur lequel il écrivit des mètres de Sur la route, Dubos possède son propre outil, la festigraph, qui lui permet de saisir sur le vif la danse (et la musique) flamenca au fur et à mesure qu'elle se déroulent devant lui, lors des spectacles dédiés. Il appelle cela la flamenscopie (nous préférons ajouter un co, ça sonne mieux). Comme les surréalistes pratiquaient l'écriture automatique, Dubos dessine, saisit sur le vif, croque à l'infini, et à une vitesse vertgineuse, quantité de dessins - jusqu'à cent par soirée -, et c'est une sélection de ceux-ci (noir sur blanc) que les éditions Passiflore proposent dans un recueil intitulé Flamenco pulsion (18€). Je me souviens du peintre taurin landais Jean Ducasse, qui vivait à Saubion (il a disparu en mai 2011), lorsqu'il dessinait à cent à l'heure, dans la tribune presse des arènes de Saint-Vincent de Tyrosse :

Marc Dubos, architecte de formation, vit dans les Landes et il est habité par l'Arte Flamenco (allusion au fameux festival éponyme qui se tient en juillet à Mont-de-Marsan). A l'instar de Jack Kerouac et de son célèbre rouleau, sur lequel il écrivit des mètres de Sur la route, Dubos possède son propre outil, la festigraph, qui lui permet de saisir sur le vif la danse (et la musique) flamenca au fur et à mesure qu'elle se déroulent devant lui, lors des spectacles dédiés. Il appelle cela la flamenscopie (nous préférons ajouter un co, ça sonne mieux). Comme les surréalistes pratiquaient l'écriture automatique, Dubos dessine, saisit sur le vif, croque à l'infini, et à une vitesse vertgineuse, quantité de dessins - jusqu'à cent par soirée -, et c'est une sélection de ceux-ci (noir sur blanc) que les éditions Passiflore proposent dans un recueil intitulé Flamenco pulsion (18€). Je me souviens du peintre taurin landais Jean Ducasse, qui vivait à Saubion (il a disparu en mai 2011), lorsqu'il dessinait à cent à l'heure, dans la tribune presse des arènes de Saint-Vincent de Tyrosse :

Relire Voltaire : le Dictionnaire philosophique (Actes Sud / Thesaurus) présenté par Béatrice Didier, l’inoxydable Candide ou l'optimisme –illustré par Quentin Blake (folio, édition anniversaire) est un bonheur auquel on ne s’attend pas. Génie, virtuosité, pensée leste et fine, phrase profonde et « enlevée », notre penseur des Lumières –à l’heure où l’on fête Rousseau- demeure un homme de polémique, de réflexion et de combat philosophique inévitable, encore aujourd’hui. Il faut lire son Dictionnaire comme un manifeste de la liberté de pensée. Il n’a pas pris une ride et si, par endroits, certains faits et commentaires semblent dater quelque peu, il faut les prendre comme on lit Saint-Simon ; en déconnectant le fil historique pour projeter le fait dans l’éternel. Jouissives lectures.

Relire Voltaire : le Dictionnaire philosophique (Actes Sud / Thesaurus) présenté par Béatrice Didier, l’inoxydable Candide ou l'optimisme –illustré par Quentin Blake (folio, édition anniversaire) est un bonheur auquel on ne s’attend pas. Génie, virtuosité, pensée leste et fine, phrase profonde et « enlevée », notre penseur des Lumières –à l’heure où l’on fête Rousseau- demeure un homme de polémique, de réflexion et de combat philosophique inévitable, encore aujourd’hui. Il faut lire son Dictionnaire comme un manifeste de la liberté de pensée. Il n’a pas pris une ride et si, par endroits, certains faits et commentaires semblent dater quelque peu, il faut les prendre comme on lit Saint-Simon ; en déconnectant le fil historique pour projeter le fait dans l’éternel. Jouissives lectures. Homère ! Points nous offre l'édition en poche d'une nouvelle traduction de L’Iliade, absolument moderne. Replonger dans nos lectures (obligées) de l’enfance, avec un œil un brin vieilli, est un coup de fouet, un coup de jeune, un plongeon dans l’eau glacée de Biarritz un matin de décembre. L’immersion dans cette épopée unique de 15 500 vers en 24 chants, d’une architecture admirable, d’une immortelle poésie et d’un souffle romanesque à côté duquel même les grands auteurs Russes semblent avoir attrapé l’asthme de Proust -apparaît même nécessaire. Philippe Brunet est l’auteur de cette adaptation salutaire. Grâce lui soit rendue.

Homère ! Points nous offre l'édition en poche d'une nouvelle traduction de L’Iliade, absolument moderne. Replonger dans nos lectures (obligées) de l’enfance, avec un œil un brin vieilli, est un coup de fouet, un coup de jeune, un plongeon dans l’eau glacée de Biarritz un matin de décembre. L’immersion dans cette épopée unique de 15 500 vers en 24 chants, d’une architecture admirable, d’une immortelle poésie et d’un souffle romanesque à côté duquel même les grands auteurs Russes semblent avoir attrapé l’asthme de Proust -apparaît même nécessaire. Philippe Brunet est l’auteur de cette adaptation salutaire. Grâce lui soit rendue.

Parmi les classiques modernes, citons les rééditions « collector » du Gatsby de F.S.Fitzgerald (dans la traduction inédite de Philippe Jaworski qui figurera dans l’édition de La Pléiade) et d’Exercices de style, de Queneau, dans une nouvelle édition enrichie d’exercices plus ou moins inédits (folio), parce qu'elles nous obligent avec tact et délicatesse à reprendre des textes enfouis dans notre mémoire. Idem pour La route, de Kerouac, sauf qu’il s’agit du « rouleau » original

Parmi les classiques modernes, citons les rééditions « collector » du Gatsby de F.S.Fitzgerald (dans la traduction inédite de Philippe Jaworski qui figurera dans l’édition de La Pléiade) et d’Exercices de style, de Queneau, dans une nouvelle édition enrichie d’exercices plus ou moins inédits (folio), parce qu'elles nous obligent avec tact et délicatesse à reprendre des textes enfouis dans notre mémoire. Idem pour La route, de Kerouac, sauf qu’il s’agit du « rouleau » original

(adapté au cinéma : sortie le 23 mai), donc non censuré, que nous découvrons, histoire de se refaire un trip beat generation en essayant de retrouver des passages clés de ce gros road-novel mythique (folio) enrichi d'une floppée de textes de présentation (le roman ne débute qu'à la page 154!). A lire aussi Visions de Gérard, du même Jack Kerouac (folio), car il s’agit d’un texte très émouvant, qui évoque la mort du propre frère de l’auteur à l’âge de neuf ans. Méconnu et précieux.

(adapté au cinéma : sortie le 23 mai), donc non censuré, que nous découvrons, histoire de se refaire un trip beat generation en essayant de retrouver des passages clés de ce gros road-novel mythique (folio) enrichi d'une floppée de textes de présentation (le roman ne débute qu'à la page 154!). A lire aussi Visions de Gérard, du même Jack Kerouac (folio), car il s’agit d’un texte très émouvant, qui évoque la mort du propre frère de l’auteur à l’âge de neuf ans. Méconnu et précieux. Enfin, une note poétique avec les Chants berbères de Kabylie (édition bilingue, Points/poésie) qui fut concoctée par Jean Amrouche, poète algérien disparu en 1962. Il évoque avec justesse une parenté de cette poésie souvent anonyme, avec le chant profond (le cante jondo) andalou : l’appartenance ontologique à un peuple, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une poésie forte. Essentielle.

Enfin, une note poétique avec les Chants berbères de Kabylie (édition bilingue, Points/poésie) qui fut concoctée par Jean Amrouche, poète algérien disparu en 1962. Il évoque avec justesse une parenté de cette poésie souvent anonyme, avec le chant profond (le cante jondo) andalou : l’appartenance ontologique à un peuple, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une poésie forte. Essentielle.

(Photos prises avec mon iPhone : Sebastian Castella, Mateo Julian, novillero prometteur, Dax, samedi 11. Arènes de Bayonne, samedi 4)

(Photos prises avec mon iPhone : Sebastian Castella, Mateo Julian, novillero prometteur, Dax, samedi 11. Arènes de Bayonne, samedi 4)