Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.

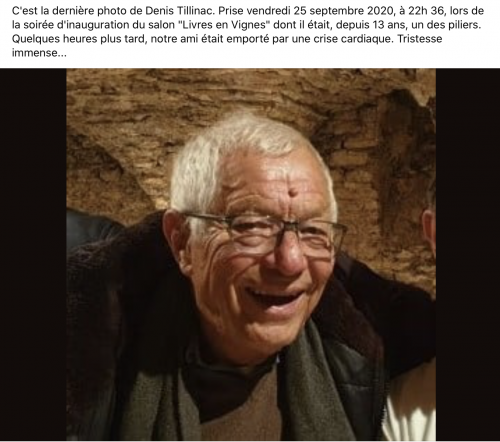

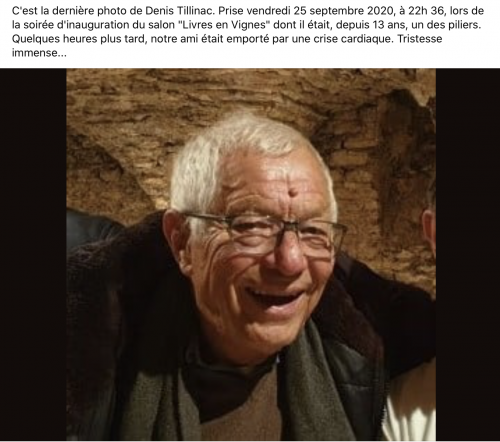

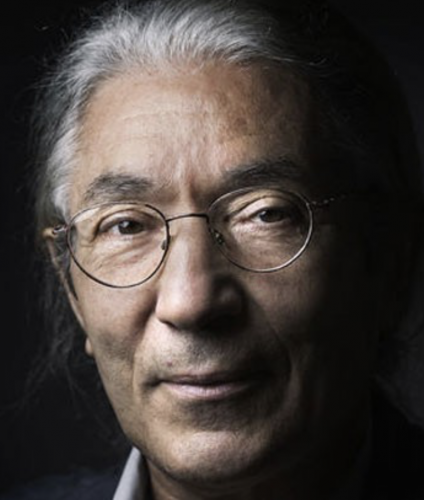

Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.

-------

... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).

En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.

Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.

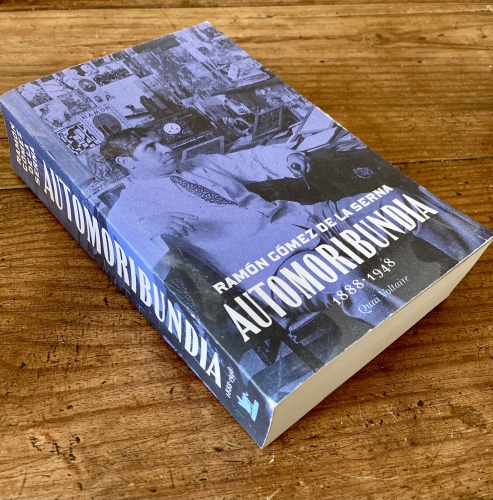

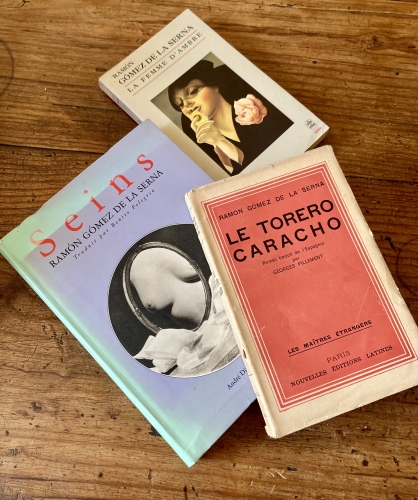

Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...

Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...

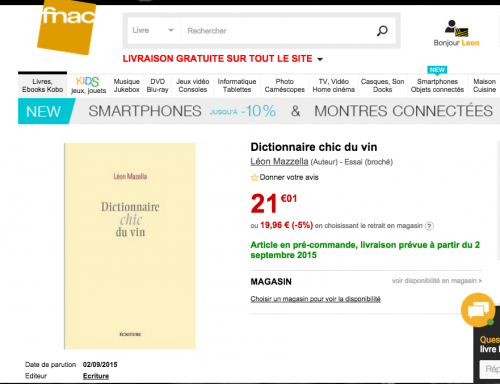

Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.

Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».

Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !

Léon Mazzella, 30 septembre 2020.

---

(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...

Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.

puisque j’ai écrit un livre sur le sujet qui vit toujours en librairie, trente-six ans après

puisque j’ai écrit un livre sur le sujet qui vit toujours en librairie, trente-six ans après

J’appris brutalement (apprendre la mort d'un être est toujours brutal, forcément brutal) la disparition du regard silencieux, à la fois tendre et félin de Léa Massari en contemplant l’horizon devant la plage de la Petite Chambre d’Amour, à Anglet. Je repassais aussitôt dans ma tête des scènes de L’Avventura, des Choses de la vie, du Christ s’est arrêté à Eboli... J’eus de la peine. Et même un léger pincement au cœur. L’allure sur grand écran de Léa Massari me faisait parfois penser à Maman. J’enfourchais ma moto, je passais devant la librairie Bookstore à Biarritz. Une queue

J’appris brutalement (apprendre la mort d'un être est toujours brutal, forcément brutal) la disparition du regard silencieux, à la fois tendre et félin de Léa Massari en contemplant l’horizon devant la plage de la Petite Chambre d’Amour, à Anglet. Je repassais aussitôt dans ma tête des scènes de L’Avventura, des Choses de la vie, du Christ s’est arrêté à Eboli... J’eus de la peine. Et même un léger pincement au cœur. L’allure sur grand écran de Léa Massari me faisait parfois penser à Maman. J’enfourchais ma moto, je passais devant la librairie Bookstore à Biarritz. Une queue inhabituelle de lecteurs patientait le long du trottoir en pente. Sofia Coppola signait l’album de photos du tournage de ses Virgin suicides. La veille, j’avais été invité à l’avant-première de Nouvelle vague (l’histoire de la production de À bout de souffle de Godard), par le réalisateur texan Richard Linklater (sortie le 8 octobre prochain), en ouverture du festival Nouvelles Vagues. Un film en noir & blanc de belle facture avec une reconstitution décorative de la charnière années cinquante – soixante aux petits oignons (il ne manque aucune Dauphine, DS, Chambord ou 203 le long des trottoirs, ni aucune affiche de réclame aujourd’hui vintage sur les murs). Mais le film sent la sueur, car les jeunes acteurs, dans l'enveloppe

inhabituelle de lecteurs patientait le long du trottoir en pente. Sofia Coppola signait l’album de photos du tournage de ses Virgin suicides. La veille, j’avais été invité à l’avant-première de Nouvelle vague (l’histoire de la production de À bout de souffle de Godard), par le réalisateur texan Richard Linklater (sortie le 8 octobre prochain), en ouverture du festival Nouvelles Vagues. Un film en noir & blanc de belle facture avec une reconstitution décorative de la charnière années cinquante – soixante aux petits oignons (il ne manque aucune Dauphine, DS, Chambord ou 203 le long des trottoirs, ni aucune affiche de réclame aujourd’hui vintage sur les murs). Mais le film sent la sueur, car les jeunes acteurs, dans l'enveloppe  de

de  n’importe quel biopic (et je déteste ce sous-genre), nous sommes uniquement tentés d’y juger le mimétisme, le talent d’imitation en somme, l’art de la photocopie, et d’une espèce de plagiat bien ordonné ; rien d’autre... Sortant de cette projection qui se tint à 18 heures au cinéma Le Royal à Biarritz (j’étais invité par le sponsor principal du festival, ma banque, la BNP - merci Mme Douat), après un bla-bla d’une partie de l’équipe du film, pressée d’aller à la Gare du Midi où un parterre plus prestigieux l’attendait, je musardais un instant à la terrasse du bar, sise sur le toit de l’immeuble où une touffeur saharienne assaillait une grappe d’invités affamée de canapés rutilants et assoiffée de rosé tiédissant. Déjà allergique aux « coquetailes », comme l’écrivait Roger Nimier, ne connaissant personne à celui-ci, timide comme pas deux pour prendre langue avec l’inconnu, je tournais les talons, enfourchait ma moto stationnée devant La table d’Aurélien Largeau – il va falloir tester ça un de ces soirs... -, et regagnait ma douche, puis mon lecteur DVD, afin de lancer À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Copie originelle. L.M.

n’importe quel biopic (et je déteste ce sous-genre), nous sommes uniquement tentés d’y juger le mimétisme, le talent d’imitation en somme, l’art de la photocopie, et d’une espèce de plagiat bien ordonné ; rien d’autre... Sortant de cette projection qui se tint à 18 heures au cinéma Le Royal à Biarritz (j’étais invité par le sponsor principal du festival, ma banque, la BNP - merci Mme Douat), après un bla-bla d’une partie de l’équipe du film, pressée d’aller à la Gare du Midi où un parterre plus prestigieux l’attendait, je musardais un instant à la terrasse du bar, sise sur le toit de l’immeuble où une touffeur saharienne assaillait une grappe d’invités affamée de canapés rutilants et assoiffée de rosé tiédissant. Déjà allergique aux « coquetailes », comme l’écrivait Roger Nimier, ne connaissant personne à celui-ci, timide comme pas deux pour prendre langue avec l’inconnu, je tournais les talons, enfourchait ma moto stationnée devant La table d’Aurélien Largeau – il va falloir tester ça un de ces soirs... -, et regagnait ma douche, puis mon lecteur DVD, afin de lancer À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Copie originelle. L.M.

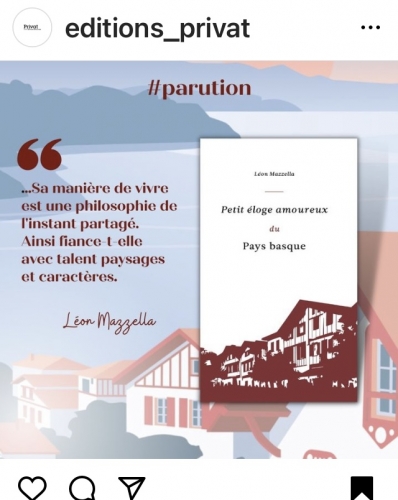

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

Pèlerinage émouvant de groupie assumé, hier après-midi à la tour de Montaigne, à Saint-Michel-de-Montaigne (24). Visite monacale et infiniment tranquille à l'heure où la lumière d'hiver baisse en rougissant avec componction un ciel glacé et roide. Emprunter l'escalier en colimaçon aux marches usées, voir le lit, la cheminée, des peintures murales effacées, l'âtre, ce qui faisait office de lieu d'aisance, penser la cuisine, ouvrir les fenêtres, contempler la pièce ronde du bureau surtout, les inscriptions en grec et en latin dans le bois de chacune des poutres - les citations de philosophes (au premier rang desquels loge Socrate) qui accompagnèrent Montaigne, imaginer la bibliothèque face à la table de travail, écouter le silence alors à peine troublé par un pinson et un rouge-gorge, affronter le froid d'hier et ressentir, autant que faire se peut, ce que Montaigne dut tant éprouver là afin d'y écrire ses Essais. D'où, me dis-je, la présence de trois selles d'époque, car Montaigne galopait par monts et par vaux lorsqu'il n'écrivait pas ce que, justement, il prélevait en voyageant, en frottant sa cervelle à celle de l'Autre. Par pénétration, et comme par une sorte de palimpseste, j'eus l'envie forte de croire que je pouvais me projeter instantanément entre 1533 et 1592 là même, et j'imaginai, j'ai imaginé, j'ai forcé mes sens, mes muscles, mes idées rassemblées en désordre. J'ai voulu. Le moment fut délicieux, vivifiant et d'une sereine intensité, car vide de tout élément extérieur, humain surtout. La solitude (partagée) savourée en un tel endroit me fut un cadeau du ciel. J'ai repris les Essais, ce matin, non sans avoir rangé au préalable, dans la part de rayon de ma bibliothèque consacrée à Montaigne, une bouteille qui ne se boit pas, mais qui doit loger parmi l'Oeuvre, ses éditions diverses et son exégèse. Elle porte le nom de l'auteur, car un vignoble en appellation Bergerac prospère tout autour de la tour. L.M.

Pèlerinage émouvant de groupie assumé, hier après-midi à la tour de Montaigne, à Saint-Michel-de-Montaigne (24). Visite monacale et infiniment tranquille à l'heure où la lumière d'hiver baisse en rougissant avec componction un ciel glacé et roide. Emprunter l'escalier en colimaçon aux marches usées, voir le lit, la cheminée, des peintures murales effacées, l'âtre, ce qui faisait office de lieu d'aisance, penser la cuisine, ouvrir les fenêtres, contempler la pièce ronde du bureau surtout, les inscriptions en grec et en latin dans le bois de chacune des poutres - les citations de philosophes (au premier rang desquels loge Socrate) qui accompagnèrent Montaigne, imaginer la bibliothèque face à la table de travail, écouter le silence alors à peine troublé par un pinson et un rouge-gorge, affronter le froid d'hier et ressentir, autant que faire se peut, ce que Montaigne dut tant éprouver là afin d'y écrire ses Essais. D'où, me dis-je, la présence de trois selles d'époque, car Montaigne galopait par monts et par vaux lorsqu'il n'écrivait pas ce que, justement, il prélevait en voyageant, en frottant sa cervelle à celle de l'Autre. Par pénétration, et comme par une sorte de palimpseste, j'eus l'envie forte de croire que je pouvais me projeter instantanément entre 1533 et 1592 là même, et j'imaginai, j'ai imaginé, j'ai forcé mes sens, mes muscles, mes idées rassemblées en désordre. J'ai voulu. Le moment fut délicieux, vivifiant et d'une sereine intensité, car vide de tout élément extérieur, humain surtout. La solitude (partagée) savourée en un tel endroit me fut un cadeau du ciel. J'ai repris les Essais, ce matin, non sans avoir rangé au préalable, dans la part de rayon de ma bibliothèque consacrée à Montaigne, une bouteille qui ne se boit pas, mais qui doit loger parmi l'Oeuvre, ses éditions diverses et son exégèse. Elle porte le nom de l'auteur, car un vignoble en appellation Bergerac prospère tout autour de la tour. L.M.

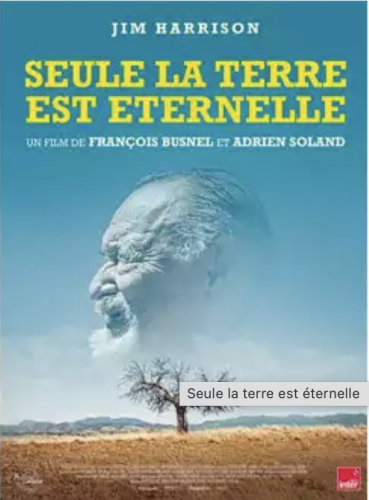

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée  (Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

(Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

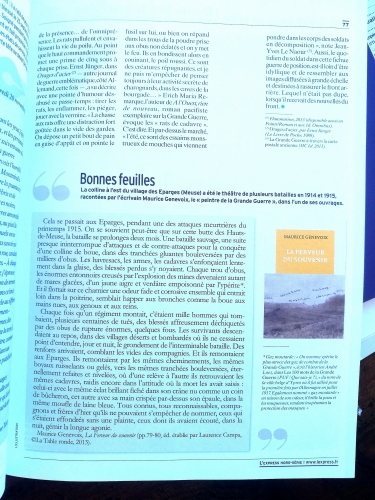

Et, dans cette attente... La Petite Vermillon (La Table Ronde) propose plusieurs titres de Maurice Genevoix : Rroû, La Mort de près, Trente mille jours, et Pour Genevoix, splendide hommage rendu par Michel Bernard (l'un des ardents artisans du transfert des cendres de Genevoix qui aura lieu cet après-midi en haut de la Montagne Sainte-Geneviève, avec feu Bernard Maris et feue la femme de Maris, Sylvie Genevoix, fille de Maurice,). Voir aussi à La Table Ronde (en grand format, donc), La Ferveur du souvenir, sur la Grande Guerre également (essais rassemblés par Laurence Campa, dont le travail sur l'oeuvre de Genevoix - et celle d'Apollinaire - est admirable. Photo ci-dessus d'un extrait que j'eus plaisir à publier dans le même gros hors-série de L'Express cité plus haut). Les classiques de Maurice Genevoix (Raboliot, La Forêt perdue, La Dernière harde, mais également Forêt voisine, Rémi des Rauches,...) sont disponibles en format de poche, au Livre de Poche, chez Garnier Flammarion, aux Cahiers Rouges (Grasset), ou encore en folio. Il faut lire, et relire à la fois le Genevoix de la boucherie tragique des Éparges, et celui des forêts solognotes braconnières et des bords de Loire hantés par une faune mystérieuse...

Et, dans cette attente... La Petite Vermillon (La Table Ronde) propose plusieurs titres de Maurice Genevoix : Rroû, La Mort de près, Trente mille jours, et Pour Genevoix, splendide hommage rendu par Michel Bernard (l'un des ardents artisans du transfert des cendres de Genevoix qui aura lieu cet après-midi en haut de la Montagne Sainte-Geneviève, avec feu Bernard Maris et feue la femme de Maris, Sylvie Genevoix, fille de Maurice,). Voir aussi à La Table Ronde (en grand format, donc), La Ferveur du souvenir, sur la Grande Guerre également (essais rassemblés par Laurence Campa, dont le travail sur l'oeuvre de Genevoix - et celle d'Apollinaire - est admirable. Photo ci-dessus d'un extrait que j'eus plaisir à publier dans le même gros hors-série de L'Express cité plus haut). Les classiques de Maurice Genevoix (Raboliot, La Forêt perdue, La Dernière harde, mais également Forêt voisine, Rémi des Rauches,...) sont disponibles en format de poche, au Livre de Poche, chez Garnier Flammarion, aux Cahiers Rouges (Grasset), ou encore en folio. Il faut lire, et relire à la fois le Genevoix de la boucherie tragique des Éparges, et celui des forêts solognotes braconnières et des bords de Loire hantés par une faune mystérieuse...

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

La formule est relativement simple pour qui souhaite agrémenter un dimanche après-midi d’août avec des lectures qui emportent plus sûrement qu’une bourrasque. Prenez quelques contes et nouvelles de Maupassant pour vous faire l’esprit comme on se fait la bouche ou les jambes : Amour, Les Bécasses, Les Tombales,

La formule est relativement simple pour qui souhaite agrémenter un dimanche après-midi d’août avec des lectures qui emportent plus sûrement qu’une bourrasque. Prenez quelques contes et nouvelles de Maupassant pour vous faire l’esprit comme on se fait la bouche ou les jambes : Amour, Les Bécasses, Les Tombales, Miss Harriet, cela suffit, puis emparez-vous du Sphynx rouge, la suite des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (initialement connu sous le titre du Comte de Moret). L’histoire survient juste après le siège de La Rochelle, soit bien avant Vingt ans après. Il n’y a plus de Mousquetaires, mais un portrait vibrant du duc de Richelieu tient lieu ici de colonne vertébrale, et sur plus de sept cents pages. C’en est fait. Voici le retour tonitruant, au grand galop, de votre âme d’enfant ayant tant aimé lire tard sous les draps les romans d’aventure, de cape et d’épée, Jules Verne, Rudyard Kipling, Fennimore Cooper... Vous vous calez, bien allongé sur le canapé, les pieds sur l’accoudoir d’en face, un coussin supplémentaire sous la nuque. L’immense talent de Dumas est là, dès la troisième page, qui décrit un certain Étienne Latil, attablé dans une auberge à l’enseigne de La Barbe peinte, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le quartier du Marais, à Paris. Il vous prend par le col et n’entend pas vous lâcher de sitôt. Il fera sans doute nuit lorsque vous lèverez une première fois les yeux du livre pourtant lourd à vos bras tendus, ou posé en angle sur votre ventre : « Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s’allongeait de sa hanche sur sa cuisse et glissait comme une couleuvre entre ses deux jambes croisées l’une sur l’autre. C’était un homme de trente-six à trente-huit ans, dont on pouvait d’autant mieux voir le visage, au dernier rayon de lumière qui filtrait par les étroits vitraux losangés de plomb donnant sur la rue, qu’il avait suspendu son feutre à l’espagnolette de la fenêtre. (...) Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu’à l’entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire, accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu’il n’est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d’instincts carnassiers ; enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d’une franchise brutale, qui pouvait faire craindre, de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. » Élégance et désinvolture. Fougue et franchise. Force et panache. Le pouvoir de Dumas est inaltérable. Cela fonctionne, s'enchaîne comme la saison 3 de La Casa de Papel : que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqués dans le torrent d'une calle Estafeta du ciné, de la littérature, du bonheur de se laisser aller au simple. Nous aimons régresser, ronronner en le lisant, entrer dans le récit, avoir derechef treize ou quatorze ans, chausser des bottes de buffle abaissées au-dessous du genou, porter une chemise bouffant à la ceinture, revêtir un justaucorps de drap aux manches longues et serré à la taille, et veiller à ce que son épée ne court le risque de se rouiller au fourreau. L.M.

Miss Harriet, cela suffit, puis emparez-vous du Sphynx rouge, la suite des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (initialement connu sous le titre du Comte de Moret). L’histoire survient juste après le siège de La Rochelle, soit bien avant Vingt ans après. Il n’y a plus de Mousquetaires, mais un portrait vibrant du duc de Richelieu tient lieu ici de colonne vertébrale, et sur plus de sept cents pages. C’en est fait. Voici le retour tonitruant, au grand galop, de votre âme d’enfant ayant tant aimé lire tard sous les draps les romans d’aventure, de cape et d’épée, Jules Verne, Rudyard Kipling, Fennimore Cooper... Vous vous calez, bien allongé sur le canapé, les pieds sur l’accoudoir d’en face, un coussin supplémentaire sous la nuque. L’immense talent de Dumas est là, dès la troisième page, qui décrit un certain Étienne Latil, attablé dans une auberge à l’enseigne de La Barbe peinte, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le quartier du Marais, à Paris. Il vous prend par le col et n’entend pas vous lâcher de sitôt. Il fera sans doute nuit lorsque vous lèverez une première fois les yeux du livre pourtant lourd à vos bras tendus, ou posé en angle sur votre ventre : « Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s’allongeait de sa hanche sur sa cuisse et glissait comme une couleuvre entre ses deux jambes croisées l’une sur l’autre. C’était un homme de trente-six à trente-huit ans, dont on pouvait d’autant mieux voir le visage, au dernier rayon de lumière qui filtrait par les étroits vitraux losangés de plomb donnant sur la rue, qu’il avait suspendu son feutre à l’espagnolette de la fenêtre. (...) Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu’à l’entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire, accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu’il n’est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d’instincts carnassiers ; enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d’une franchise brutale, qui pouvait faire craindre, de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. » Élégance et désinvolture. Fougue et franchise. Force et panache. Le pouvoir de Dumas est inaltérable. Cela fonctionne, s'enchaîne comme la saison 3 de La Casa de Papel : que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqués dans le torrent d'une calle Estafeta du ciné, de la littérature, du bonheur de se laisser aller au simple. Nous aimons régresser, ronronner en le lisant, entrer dans le récit, avoir derechef treize ou quatorze ans, chausser des bottes de buffle abaissées au-dessous du genou, porter une chemise bouffant à la ceinture, revêtir un justaucorps de drap aux manches longues et serré à la taille, et veiller à ce que son épée ne court le risque de se rouiller au fourreau. L.M.

Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.

Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.  Compagnons de l'invisible

Compagnons de l'invisible dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

Sacré visuel nous ayant échappé lors de la réalisation du gros hors-série (mook) sur la Grande Guerre pour L'EXPRESS!..

Sacré visuel nous ayant échappé lors de la réalisation du gros hors-série (mook) sur la Grande Guerre pour L'EXPRESS!..

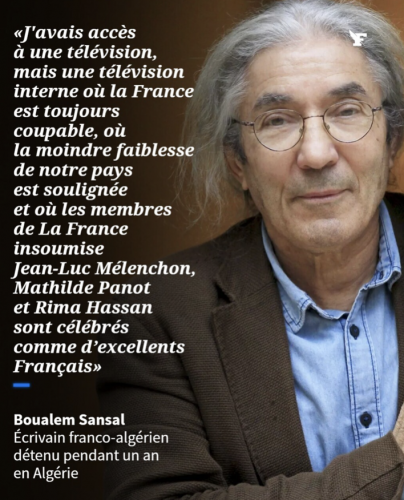

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

Genevoix n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur.

Genevoix n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur. Voici un livre d'honnête homme, utile et pratique. Un ouvrage de culture générale à abandonner sciemment sur le bureau d’un ado préparant son baccalauréat, à poster à un étudiant souhaitant enrichir ses connaissances, et à déposer sur la table basse du salon de toute personne avide de savoir tous azimuts et chez qui nous sommes invités à dîner (ça change d’un bon vin en guise de cadeau). Concocté par deux passionnés du ballon ovale et de l’esprit de son jeu à XV : Christophe Schaeffer (docteur en philosophie, poète) et Richard Escot (journaliste, écrivain), le Dictionnaire des penseurs (Honoré Champion, 22€) va de Théodore W. Adorno à Ludwig Wittgenstein en proposant de façon systématique, cent fiches sur cent célébrités de la pensée en trois parties : Sa vie. Contexte. Perspective. C’est simple, mécanique, et cela nous évite d’allumer l’ordinateur pour nous rendre sur le site Wikipedia (ou de chercher dans nos rayonnages un indispensable comme « Le monde de Sophie », de Jostein Gaarder – s’agissant de la seule philosophie), lorsque nous avons un « trou » à propos d’Hippocrate, de Diderot, de Maïmonide, ou de Pierre de Coubertin, ou encore Boris Cyrulnik, voire une ignorance totale à propos de Werner Heisenberg, théoricien fameux de la physique quantique. Car ce livre a le spectre large, qui ne passe pas en revue les seuls philosophes et autres bâtisseurs de la pensée antique, moderne, occidentale, et orientale. Il s’agit d’un formidable voyage au pays des idées traitées certes brièvement et pour chaque tête pensante, mais qui remet les théories en place et l'essentiel en mémoire grâce à l’esprit de synthèse de ses co-auteurs. Et puis c’est une sorte de manuel qui donne envie d’aller plus loin, à partir de l’une ou l'autre de ses fiches starters. Ce dico allume son lecteur : ça silexe en lisant... Sciences, sport, spiritualité, médecine, politique, figurent ainsi à côté des philosophes, d’Aristote à Edgar Morin. Sur 350 pages denses, il s’agit là d’un sacré boulot de recension salutaire à l’usage des esprits curieux de tout poil. Car, la pensée on s'en fiche pas... L.M.

Voici un livre d'honnête homme, utile et pratique. Un ouvrage de culture générale à abandonner sciemment sur le bureau d’un ado préparant son baccalauréat, à poster à un étudiant souhaitant enrichir ses connaissances, et à déposer sur la table basse du salon de toute personne avide de savoir tous azimuts et chez qui nous sommes invités à dîner (ça change d’un bon vin en guise de cadeau). Concocté par deux passionnés du ballon ovale et de l’esprit de son jeu à XV : Christophe Schaeffer (docteur en philosophie, poète) et Richard Escot (journaliste, écrivain), le Dictionnaire des penseurs (Honoré Champion, 22€) va de Théodore W. Adorno à Ludwig Wittgenstein en proposant de façon systématique, cent fiches sur cent célébrités de la pensée en trois parties : Sa vie. Contexte. Perspective. C’est simple, mécanique, et cela nous évite d’allumer l’ordinateur pour nous rendre sur le site Wikipedia (ou de chercher dans nos rayonnages un indispensable comme « Le monde de Sophie », de Jostein Gaarder – s’agissant de la seule philosophie), lorsque nous avons un « trou » à propos d’Hippocrate, de Diderot, de Maïmonide, ou de Pierre de Coubertin, ou encore Boris Cyrulnik, voire une ignorance totale à propos de Werner Heisenberg, théoricien fameux de la physique quantique. Car ce livre a le spectre large, qui ne passe pas en revue les seuls philosophes et autres bâtisseurs de la pensée antique, moderne, occidentale, et orientale. Il s’agit d’un formidable voyage au pays des idées traitées certes brièvement et pour chaque tête pensante, mais qui remet les théories en place et l'essentiel en mémoire grâce à l’esprit de synthèse de ses co-auteurs. Et puis c’est une sorte de manuel qui donne envie d’aller plus loin, à partir de l’une ou l'autre de ses fiches starters. Ce dico allume son lecteur : ça silexe en lisant... Sciences, sport, spiritualité, médecine, politique, figurent ainsi à côté des philosophes, d’Aristote à Edgar Morin. Sur 350 pages denses, il s’agit là d’un sacré boulot de recension salutaire à l’usage des esprits curieux de tout poil. Car, la pensée on s'en fiche pas... L.M.

Plus j'entends parler de la Catalogne et des Catalans, et plus j'ai envie de lire des choses sur l'Espagne et l'esprit Castillan. Ainsi ai-je repris

Plus j'entends parler de la Catalogne et des Catalans, et plus j'ai envie de lire des choses sur l'Espagne et l'esprit Castillan. Ainsi ai-je repris

fait quotidiennement et sur tout sujet)... Ces essais, un peu lourdingues, au style ampoulé, correspondent à l'esprit bouillonnant du jeune essayiste qui donnera plus tard

fait quotidiennement et sur tout sujet)... Ces essais, un peu lourdingues, au style ampoulé, correspondent à l'esprit bouillonnant du jeune essayiste qui donnera plus tard

naissance du roman moderne. Aussi, revenons-nous toujours à Cervantes. Par plaisir autant que par besoin. L.M.

naissance du roman moderne. Aussi, revenons-nous toujours à Cervantes. Par plaisir autant que par besoin. L.M. J'ai plaisir à lire des livres dont on parle peu, qui ne font de bruit que celui des pages que l'on tourne et qui possèdent pourtant des qualités immenses et insoupçonnées du grand public; ce que je regrette. "Et la fureur ne s'est pas encore tue", d'Aharon Appelfeld, par exemple, du grand humaniste hanté par les camps, n'est pas un larmoiement à la Elie Wiesel, mais plutôt un hymne à la fraternité, un éloge de la dignité humaine, qui

J'ai plaisir à lire des livres dont on parle peu, qui ne font de bruit que celui des pages que l'on tourne et qui possèdent pourtant des qualités immenses et insoupçonnées du grand public; ce que je regrette. "Et la fureur ne s'est pas encore tue", d'Aharon Appelfeld, par exemple, du grand humaniste hanté par les camps, n'est pas un larmoiement à la Elie Wiesel, mais plutôt un hymne à la fraternité, un éloge de la dignité humaine, qui  Dans "Le garçon qui voulait dormir", Aharon Appelfeld s'autodécrit à travers les traits du jeune Erwin, 17 ans, recueilli en Palestine (encore sous mandat après la guerre), et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable "Histoire d'une vie", du même auteur disparu hier, et dont voici deux extraits :

Dans "Le garçon qui voulait dormir", Aharon Appelfeld s'autodécrit à travers les traits du jeune Erwin, 17 ans, recueilli en Palestine (encore sous mandat après la guerre), et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable "Histoire d'une vie", du même auteur disparu hier, et dont voici deux extraits :  "C'était l'enclos (Keffer) des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse, et principalement pour les chasses des hommes (...) Un jour arriva un convoi dans lequel se trouvaient des petits enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude..."

"C'était l'enclos (Keffer) des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse, et principalement pour les chasses des hommes (...) Un jour arriva un convoi dans lequel se trouvaient des petits enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude..."

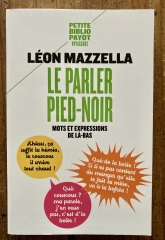

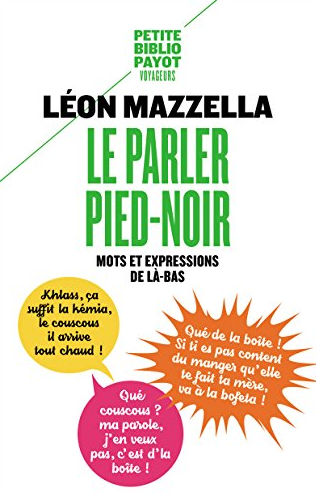

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.  Envie, sincère, de partager le plaisir que je viens d'éprouver en regardant ce film puissant, et injustement passé inaperçu. Rustre avec délicatesse, rude et si tendre, cru mais si percutant, vrai, car essentiel avec pudeur et tact, cette histoire d'une femme d'exception, la réalité de la couardise de la Grande Guerre, circonscrite avec justesse, l'amour ingénu et total, la nature écossaise, sauvage mais souple de la région d'Aberdeen (que j'adore, et pas que pour ses whiskies), le jeu émouvant de bout en bout de la très belle Agyness Deyn, enfin... Tout cela en fait, je crois, un film fort. L.M.

Envie, sincère, de partager le plaisir que je viens d'éprouver en regardant ce film puissant, et injustement passé inaperçu. Rustre avec délicatesse, rude et si tendre, cru mais si percutant, vrai, car essentiel avec pudeur et tact, cette histoire d'une femme d'exception, la réalité de la couardise de la Grande Guerre, circonscrite avec justesse, l'amour ingénu et total, la nature écossaise, sauvage mais souple de la région d'Aberdeen (que j'adore, et pas que pour ses whiskies), le jeu émouvant de bout en bout de la très belle Agyness Deyn, enfin... Tout cela en fait, je crois, un film fort. L.M. La surprise du jour : un "mook" de L'Express paraît en kiosque, consacré aux colonies, et dans lequel je signe 24 pages en une douzaine d'articles, à propos de l'Algérie, du Vietnam... (des colons, de l'OAS, des pieds-noirs, de l'Indochine, des juifs d'Algérie, d'Abd-el-Kader, de Dien Bien Phu, de Bao Dai, de la "guerre" d'Algérie, des rapatriés, de la résistance vietnamienne...).

La surprise du jour : un "mook" de L'Express paraît en kiosque, consacré aux colonies, et dans lequel je signe 24 pages en une douzaine d'articles, à propos de l'Algérie, du Vietnam... (des colons, de l'OAS, des pieds-noirs, de l'Indochine, des juifs d'Algérie, d'Abd-el-Kader, de Dien Bien Phu, de Bao Dai, de la "guerre" d'Algérie, des rapatriés, de la résistance vietnamienne...).

Lu le dernier Onfray, hier après-midi (je l'ai reçu avant-hier), Penser l'islam (Grasset). En son centre, un très long entretien avec une journaliste algérienne, Asma Kouar (du journal Al Jadid), dont les questions sont tournées, chantournées, insidieuses, orientées comme on dit encore parfois, bref : celle-ci tente de faire abonder Michel Onfray dans le sens de sa propre doxa, qui caresse le Prophète dans le sens du poil en en faisant un ange aux mots de miel et aux actes de bonté exclusive. Mais ça ne marche pas, même si l'on sent par endroits quelques faiblesses de la part du philosophe à la lucidité solaire, car l'auteur connaît son sujet, y compris la Sîra, le texte qui rapporte les faits et gestes du Prophète... L'introduction est répétitive, la conclusion salutaire, qui a trait aux drames du 13 novembre 2015 à Paris (l'essentiel du livre fait référence aux drames de la semaine du 5 janvier. Fucking year...). Onfray se répète, mais il n'a pas souvent tort, lorsqu'il renvoie dos à dos les islamophiles (dont une certaine gauche extrême, aveugle et antisioniste), et les islamophobes (non sans préciser le sens, détourné, galvaudé, de ce terme), qui, des deux bords, sont légion. Le philosophe prolifique a lu les textes et leur exégèse (j'adore le lire, notamment à propos de Spinoza, de Camus, de Nietzsche, de l'érotique solaire, de la gourmandise, du vin de Sauternes... et j'emmerde les onfrayphobes qui, je le constate souvent, le lynchent, hurlent avec les loups, sans même avoir lu ses livres!..). C'est un pro. : il sait de quoi il en retourne, et de quoi il parle, et il connaît ce qu'il analyse et commente. Il est plus qu'autorisé à tenter de comprendre au lieu de juger, ou bien de vociférer sans savoir, sans même avoir lu le Coran, ce que d'aucuns font sans honte (il cite nombre de personnalités politiques de premier rang). Onfray décrypte la défiguration d'un certain islam, la confusion hâtive entre un islam de paix et un islam de sang, un islam pacifique et un islam belliqueux, haineux et conquérant. Entre un islam d'écoute de l'autre, et un islam d'intolérance totale. Car les deux coexistent dans le Coran. C'est une question de prélèvement à la source (soit à la lecture - orientée, sans jeu de mots -, des sourates), une question d'usage, voire, souvent hélas, d'interprétation. Il y a ainsi deux façons - contradictoires -, d'être musulman. Onfray vilipende au passage les actes de guerre de la France, à coups de Rafale, de porte-avion, dans les pays arabes même (l'oumma, en réalité, soit la communauté musulmane planétaire, celle que nous bombardons, et qui riposte à nos terrasses, via Internet, avec des kalachnikovs), lors qu'il s'agirait d'accroître une contre-offensive au combat de rue; sur notre sol. Onfray pratique avec maestria un raisonnement dans l'esprit de Spinoza : Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, et dans celui, voisin, des Lumières : hors passion, sans haine et sans vénération, sans mépris et sans aveuglement, sans condamnation préalable et sans amour a priori, juste pour comprendre. Son coup de gueule, à propos du désenchantement de la jeunesse française, est salutaire : Que des jeunes gens la quittent (la France) pour une vie d'aventure, d'idéal, d'action, d'engagement, je peux le comprendre puisque la République n'est plus capable de proposer l'aventure, l'idéal, l'action, l'engagement et qu'elle érige en modèles des comédiens de série B, des animateurs télé, des footballeurs décérébrés, des acteurs de cinéma, des chanteurs de radio-crochets télévisés... Il déplore qu'aujourd'hui, le grand formateur des consciences ne soit plus l'école, mais l'écran (télé, Net, tweet). Se rend à plusieurs évidences concomitantes : l'islam est une religion qui monte en puissance en Europe. Et, en France, à titre d'exemple, l'islam de France est encore financé par des pays qui n'ont aucune raison d'aimer ce pays... L'Occident est par ailleurs en bout de course. L'Europe est moribonde, elle ne survivra pas, et comme toutes les civilisations en phase d'effondrement, elle montre des signes de décadence : l'argent roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, l'impunité des puissants, l'impuissance des politiciens, le sexe dépourvu de sens, le marché qui fait partout la loi, l'analphabétisme de masse, l'illettrisme de ceux qui nous gouvernent, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des tribus égotistes et locales, la superficialité devenue règle générale, la passion pour les jeux du cirque, la déréalisation et le triomphe de la dénégation, le règne du sarcasme, le chacun pour soi... Dès lors le soufisme pacifiste (d'origine irakienne), ne peut rien contre le salafisme (et le djihadisme, sa mortifère sécrétion). Pas davantage, l'espoir (voeu pieux) d'un islam républicain ne pourrait quoi que ce soit. Ose penser par toi-même!, était la devise des Lumières, rappelle Onfray. Et d'ajouter : Cesse de penser, obéis, soumets-toi!, voilà na nouvelle devise de la gauche islamophile. L'auteur de La puissance d'exister rejoint ainsi la pensée d'un Houellebecq, d'un Finkielkraut, d'un Sansal. D'ailleurs, Onfray déborde du cadre philosophique pour entrer de plain-pied dans l'espace politique, lorsqu'il voue aux gémonies les actes pleutres d'un gouvernement de "gauche", se limitant à des messages compassionnels (tellement narcissiques, dédouanants, égoïstes, exhibitionnistes), avouant par là même son impuissance à lutter efficacement contre un islam de guerre totale, lequel, selon l'auteur, ne voit plus tellement l'intérêt de changer de direction en allant vers un islam de paix, lorsque la conquête par la guerre lui paraît soudain si aisée. La Soumission, encore, comme un terrible refrain... La dernière charge d'Onfray est une adresse désabusée, presque contrite, qui exprime le regret de ne pas se tromper, hélas, au regard de l'Histoire, lorsqu'il pense qu'il est peut-être trop tard, car la politique étrangère de la France depuis vingt-cinq ans, écrit-il, expose les Français sans pouvoir les protéger quand ripostent ceux qu'ils agressent... Car tous les assoiffés de pouvoir préfèrent se servir de la France plutôt que de la servir. (...) La carte de la paix aurait valu la peine d'être jouée, conclut-il avec une certaine mélancolie. Certes, il y faut moins de testostérone et plus de matière grise... L.M.