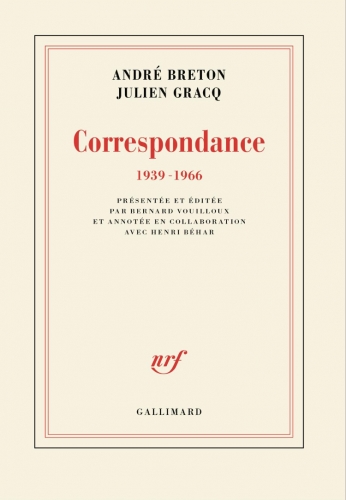

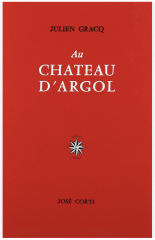

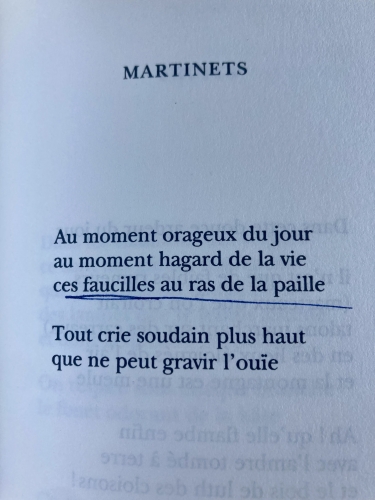

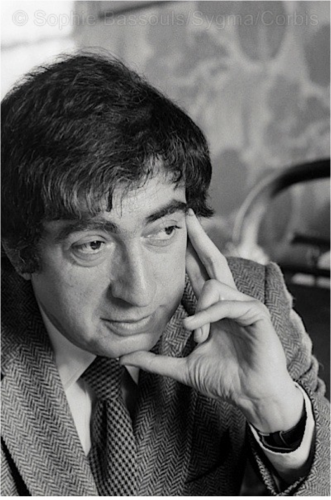

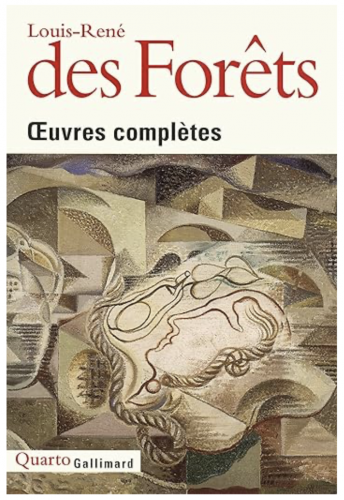

Lors de la rentrée littéraire de septembre 2015, j'écrivais ici (ceci) que le meilleur livre de cette ruée était paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), furent le très beau cadeau de cet été-là, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus, et que dirige la talentueuse et charmante Aude Cirier avec laquelle je partage depuis peu le privilège de siéger au jury du Basque & la Plume pour le concours annuel Bayonne est une fête, récompensant des récits des fêtes de Bayonne - lire plus bas). Quarto a fait ce cadeau aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que feu le grand poète de Grignan admirait), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella

---

* Avec les volumes consacrés à Char, Camus, Hemingway, Modiano, Maupassant, Montaigne, J.-B. Pontalis, Boualem Sansal, Georges Perros, Christian Bobin, Cesare Pavese, Pablo Neruda, Romain Gary, et tant d'autres que nous possédons (nous attendons le Roger Nimier à l'automne prochain), Quarto s’affirme comme une collection de « semi-poche » (« de sac », plutôt) de tout premier plan.

Louis-René des Forêts, Œuvres complètes, Quarto/Gallimard, 28€.

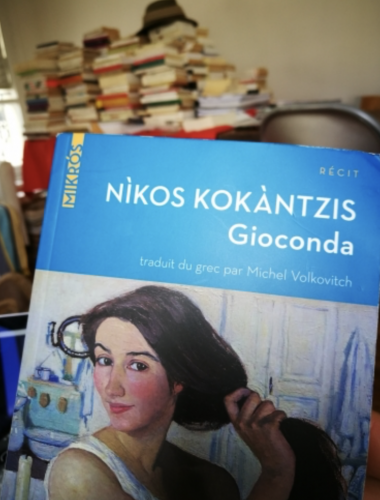

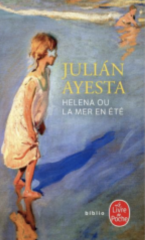

ents, même tendresse, une poésie méditerranéenne en partage avec, au menu : mer, sel, sable, soleil, sieste, rires, et onirisme aussi, mais surtout un fin moins tragique chez Ayesta que dans le récit grec. Le roman est cependant décousu : la première partie a des allures de comédie italienne : un repas dominical au jardin décrit avec talent car, en peu de mots la

ents, même tendresse, une poésie méditerranéenne en partage avec, au menu : mer, sel, sable, soleil, sieste, rires, et onirisme aussi, mais surtout un fin moins tragique chez Ayesta que dans le récit grec. Le roman est cependant décousu : la première partie a des allures de comédie italienne : un repas dominical au jardin décrit avec talent car, en peu de mots la Dans le mundillo de l’édition que j’ai toujours côtoyé de près ou de loin soit comme auteur, critique ou éditeur, j’ai croisé des personnages d’un autre temps dans les services de presse de certaines maisons. Ecrivant cela, je pense tout à coup à Pepita - ma vieille amie Marie Lagouanelle, longtemps pilier du « SP » du Seuil. Claudine Lemaire, qui vient de nous quitter après soixante années environ passées au service des auteurs de maisons diverses : Denoël, Gallimard, Laffont, Grasset, Plon... en était l’archétype. Ne cherchez pas, on n’en fait plus des comme ça, le moule s’est brisé avec elle comme un éclat de rire dont elle avait le secret lorsqu’elle raillait un tel ou ne s’étonnait pas de telle rumeur qu’elle avait annoncée depuis belle lurette. Déjeuner avec Claudine Lemaire, c’était se mettre à jour de tous les potins du monde éditorial germanopratin. J’adorais autant la lancer et l'écouter, que les plats canailles de chez Marcel ou du Petit Saint-Benoît. Non seulement Claudine connaissait tout le monde, mais elle savait les petits secrets, les indiscrétions du mercato, qui couchait avec qui, laquelle avait vendu son âme au diable, combien avait coûté tel lancement absurde qui fit un flop. Elle portait un regard de lynx sur cet univers dans lequel elle évoluait comme une truite dans le torrent car c'était toute sa vie, elle vivait de toutes ses fibres le corps entier de l'édition avec ses ramifications, elle observait, se moquait quand il le fallait, n’avait jamais la dent dure mais plutôt affectueuse et, surtout, surtout, elle chérissait ses auteurs et s’en occupait comme une mamma napolitaine de sa marmaille. Et puis, Claudine possédait une immense culture littéraire, ce qui devient chiche dans la profession. Rarissimes sont les attachées de presse surdimensionnées du moment comptant par exemple deux Masters consacrés à Henri Michaux dans leur cursus, qui sont aussi intarissables sur Sagan que sur Barthes ou Manciet, et qui écrivent en plus des poèmes bouleversants. Déjeuner avec Claudine Lemaire, c’était aussi voyager dans le passé. Nous évoquions les disparus : l’ami Jean-Jacques Brochier, Renaud Matignon, Robert Laffont, Françoise Verny, Bernard Frank, Jacques Laurent... Elle les avait tous connus. Claudine était l’encyclopédie du métier. Elle était souvent « emberlificotée (c'était son expression) dans un grand nombre de rendez-vous » et il n'était pas facile de la coincer une heure ou deux autour d'une table. Il y a longtemps que je n'ai plus dit « Allo Claudine, c’est Léon, non, non, ne m’envoies pas de Dictionnaires amoureux*, je suis à Paris la semaine prochaine, on déjeune ?.. » L.M.

Dans le mundillo de l’édition que j’ai toujours côtoyé de près ou de loin soit comme auteur, critique ou éditeur, j’ai croisé des personnages d’un autre temps dans les services de presse de certaines maisons. Ecrivant cela, je pense tout à coup à Pepita - ma vieille amie Marie Lagouanelle, longtemps pilier du « SP » du Seuil. Claudine Lemaire, qui vient de nous quitter après soixante années environ passées au service des auteurs de maisons diverses : Denoël, Gallimard, Laffont, Grasset, Plon... en était l’archétype. Ne cherchez pas, on n’en fait plus des comme ça, le moule s’est brisé avec elle comme un éclat de rire dont elle avait le secret lorsqu’elle raillait un tel ou ne s’étonnait pas de telle rumeur qu’elle avait annoncée depuis belle lurette. Déjeuner avec Claudine Lemaire, c’était se mettre à jour de tous les potins du monde éditorial germanopratin. J’adorais autant la lancer et l'écouter, que les plats canailles de chez Marcel ou du Petit Saint-Benoît. Non seulement Claudine connaissait tout le monde, mais elle savait les petits secrets, les indiscrétions du mercato, qui couchait avec qui, laquelle avait vendu son âme au diable, combien avait coûté tel lancement absurde qui fit un flop. Elle portait un regard de lynx sur cet univers dans lequel elle évoluait comme une truite dans le torrent car c'était toute sa vie, elle vivait de toutes ses fibres le corps entier de l'édition avec ses ramifications, elle observait, se moquait quand il le fallait, n’avait jamais la dent dure mais plutôt affectueuse et, surtout, surtout, elle chérissait ses auteurs et s’en occupait comme une mamma napolitaine de sa marmaille. Et puis, Claudine possédait une immense culture littéraire, ce qui devient chiche dans la profession. Rarissimes sont les attachées de presse surdimensionnées du moment comptant par exemple deux Masters consacrés à Henri Michaux dans leur cursus, qui sont aussi intarissables sur Sagan que sur Barthes ou Manciet, et qui écrivent en plus des poèmes bouleversants. Déjeuner avec Claudine Lemaire, c’était aussi voyager dans le passé. Nous évoquions les disparus : l’ami Jean-Jacques Brochier, Renaud Matignon, Robert Laffont, Françoise Verny, Bernard Frank, Jacques Laurent... Elle les avait tous connus. Claudine était l’encyclopédie du métier. Elle était souvent « emberlificotée (c'était son expression) dans un grand nombre de rendez-vous » et il n'était pas facile de la coincer une heure ou deux autour d'une table. Il y a longtemps que je n'ai plus dit « Allo Claudine, c’est Léon, non, non, ne m’envoies pas de Dictionnaires amoureux*, je suis à Paris la semaine prochaine, on déjeune ?.. » L.M.