Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.

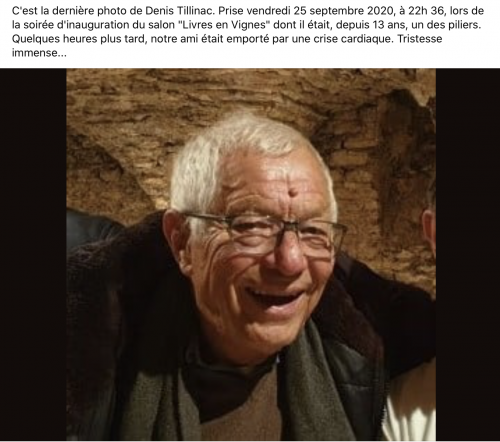

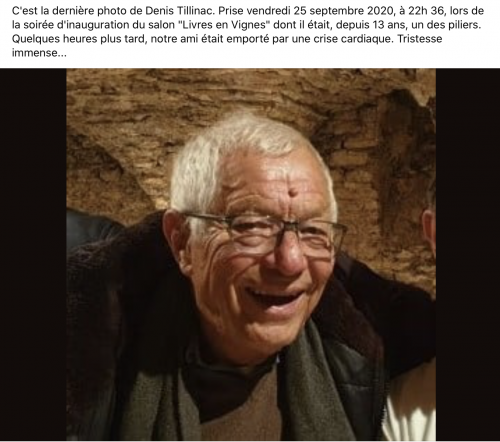

Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.

-------

... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).

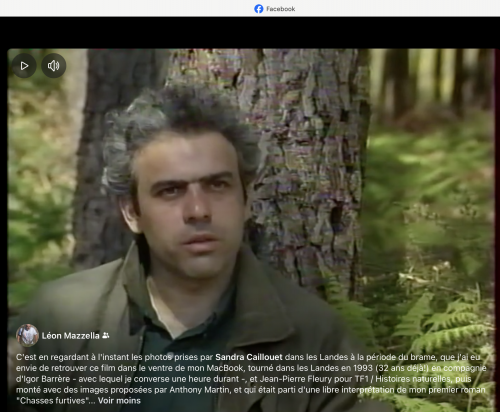

En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.

Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.

Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...

Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...

Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.

Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».

Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !

Léon Mazzella, 30 septembre 2020.

---

(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...

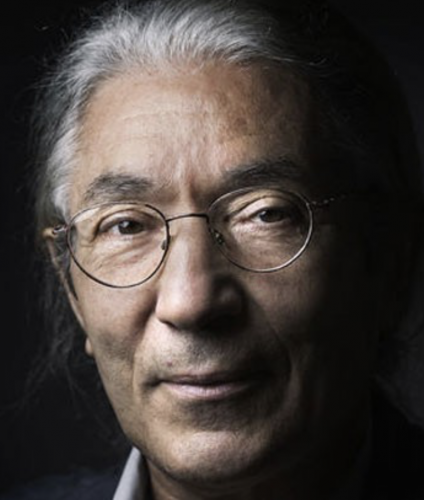

Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.

J'y vois plutôt le surgissement d'une force intérieure au milieu d'un marasme, quel qu'il soit. J'y décèle

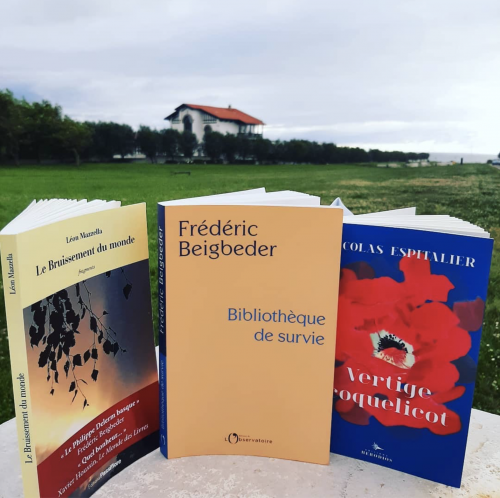

J'y vois plutôt le surgissement d'une force intérieure au milieu d'un marasme, quel qu'il soit. J'y décèle  J'écris ce texte à l'instant parce que je viens de lire (dans le Livres Hebdo de ce jour) une phrase extraite du prochain livre de Raphaël Enthoven, L'Albatros, un ouvrage sur Catherine David, sa mère disparue le 2 janvier 2023. Il écrit : Un bonheur invincible est une tristesse déraisonnable. La référence à Camus me semble claire. En tous cas j'ai aussitôt pensé à elle. Que dire. Que viendrait faire ici la raison? L'excès de tristesse (la perte d'une mère est une peine incommensurable - et un genre littéraire) confinerait à la joie la plus intense, au souvenir de la joie d'un fils, à l'invincible joie de vivre d'une mère ?.. Enthoven ajoute (extraits figurant dans l'article) : L'été musical quoiqu'il arrive, et l'hiver dans l'existence (sa maman était journaliste et pianiste). Je lirai ce livre (il paraît le 20 août à L'Observatoire) afin de tenter d'en savoir davantage sur cette opposition à la manière du paradoxe d'Héraclite : L'arc et la lyre...

J'écris ce texte à l'instant parce que je viens de lire (dans le Livres Hebdo de ce jour) une phrase extraite du prochain livre de Raphaël Enthoven, L'Albatros, un ouvrage sur Catherine David, sa mère disparue le 2 janvier 2023. Il écrit : Un bonheur invincible est une tristesse déraisonnable. La référence à Camus me semble claire. En tous cas j'ai aussitôt pensé à elle. Que dire. Que viendrait faire ici la raison? L'excès de tristesse (la perte d'une mère est une peine incommensurable - et un genre littéraire) confinerait à la joie la plus intense, au souvenir de la joie d'un fils, à l'invincible joie de vivre d'une mère ?.. Enthoven ajoute (extraits figurant dans l'article) : L'été musical quoiqu'il arrive, et l'hiver dans l'existence (sa maman était journaliste et pianiste). Je lirai ce livre (il paraît le 20 août à L'Observatoire) afin de tenter d'en savoir davantage sur cette opposition à la manière du paradoxe d'Héraclite : L'arc et la lyre...

La poésie militante ou insipide, pénible d'Aragon sent parfois la sueur. Ses poèmes incontinents (il perd aussi son prénom, Louis, sur les trois couvertures) proposés par Gallimard ce mois-ci :

La poésie militante ou insipide, pénible d'Aragon sent parfois la sueur. Ses poèmes incontinents (il perd aussi son prénom, Louis, sur les trois couvertures) proposés par Gallimard ce mois-ci :  d'hommes politiques qui comptent (Churchill, de Gaulle, Ferry, Zola, Caillaux, Briand, Herriot, Jaurès, et Hubert Beuve-Méry !..) dans le recueil

d'hommes politiques qui comptent (Churchill, de Gaulle, Ferry, Zola, Caillaux, Briand, Herriot, Jaurès, et Hubert Beuve-Méry !..) dans le recueil  Registre voisin, Régis Debray, avec

Registre voisin, Régis Debray, avec  Sénèque, 1000 pages, occupera nos prochaines après-midi. Pensez ! Oedipe, Les Phéniciennes, Hercule furieux, Hercule sur l'Oeta, Médée, Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon sont capables de nous faire oublier un rendez-vous chez le dentiste. Nous y reviendrons, ici. Merci la collection folio.

Sénèque, 1000 pages, occupera nos prochaines après-midi. Pensez ! Oedipe, Les Phéniciennes, Hercule furieux, Hercule sur l'Oeta, Médée, Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon sont capables de nous faire oublier un rendez-vous chez le dentiste. Nous y reviendrons, ici. Merci la collection folio.

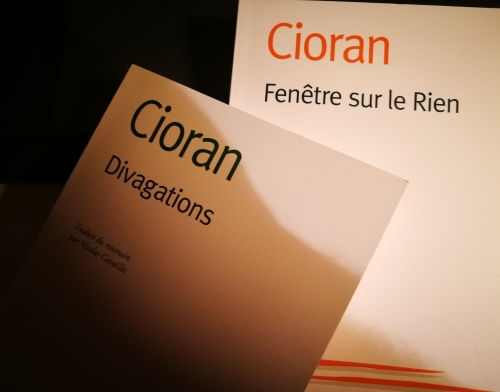

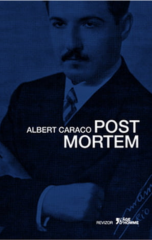

Trop méconnu, cet homme (1919-1971), ce philosophe à la pensée noire et sans ambages, ce pessimiste glacial qui considérait que « les ombres de la mort sont les épices de l'amour », ayant eu le dégoût absolu de la vie, des religions, du sexe, de lui-même (pas gai, vous dis-je, le mec), et à côté duquel Kraus et Lichtenberg sont des amuseurs, Schopenhauer un professionnel donc trop loin du sujet, Cioran un styliste, Guardini un faiseur, Judrin un cousin éloigné, et Stifter et Pavese des frères ès suicide métaphysique (en plus d'être oedipien, avec Madame Mère, chez Caraco). Je ne vous dis rien sur sa vie, tout ça. Fouillez. Juste quelques phrases qui vous donneront le ton, et l'envie - ou pas - d'entrer dans cette oeuvre singulière entre toutes. L.M. :

Trop méconnu, cet homme (1919-1971), ce philosophe à la pensée noire et sans ambages, ce pessimiste glacial qui considérait que « les ombres de la mort sont les épices de l'amour », ayant eu le dégoût absolu de la vie, des religions, du sexe, de lui-même (pas gai, vous dis-je, le mec), et à côté duquel Kraus et Lichtenberg sont des amuseurs, Schopenhauer un professionnel donc trop loin du sujet, Cioran un styliste, Guardini un faiseur, Judrin un cousin éloigné, et Stifter et Pavese des frères ès suicide métaphysique (en plus d'être oedipien, avec Madame Mère, chez Caraco). Je ne vous dis rien sur sa vie, tout ça. Fouillez. Juste quelques phrases qui vous donneront le ton, et l'envie - ou pas - d'entrer dans cette oeuvre singulière entre toutes. L.M. : manquerons-nous d’air et nous nous exterminerons pour subsister, nous finirons par nous manger les uns les autres et nos spirituels nous accompagneront dans cette barbarie, nous fûmes théophages et nous serons anthropophages, ce ne sera qu’un accomplissement de plus. Alors on verra, mais à découvert, ce que nos religions renfermaient de barbarie, ce sera l’incarnation de nos impératifs catégoriques et la présence devenue réelle de nos dogmes, la révélation de nos mystères effroyables et l’application de nos légendes plus inhumaines sept fois que nos lois pénales. »

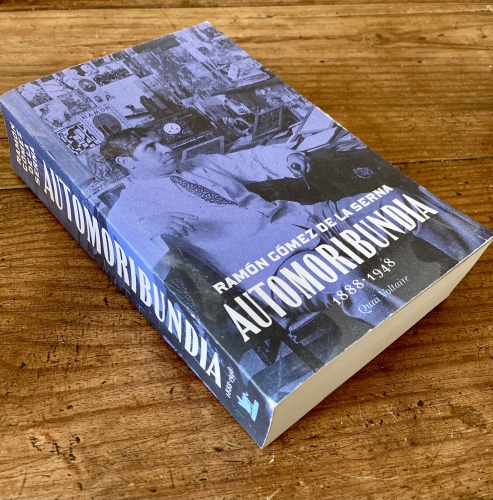

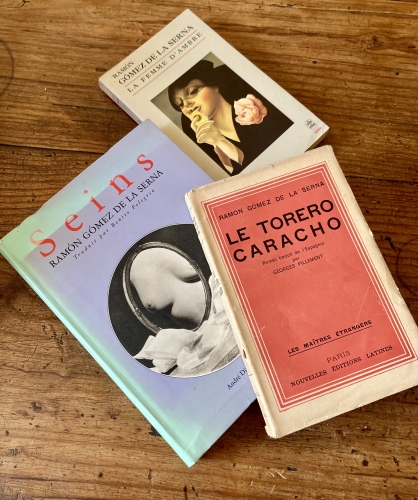

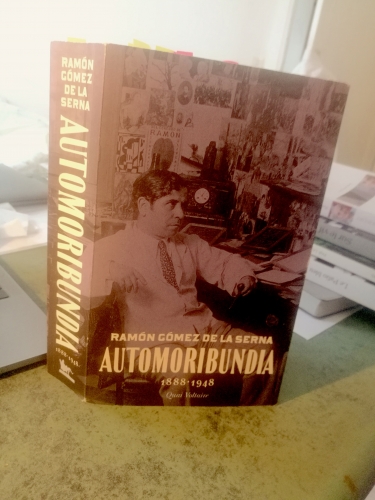

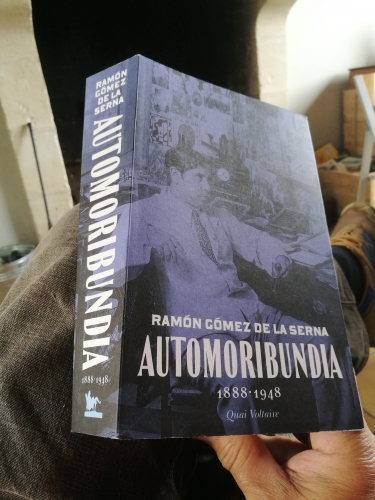

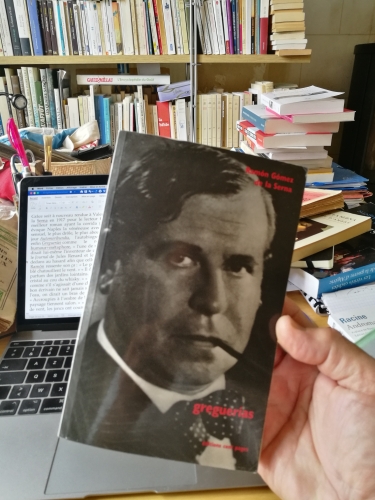

manquerons-nous d’air et nous nous exterminerons pour subsister, nous finirons par nous manger les uns les autres et nos spirituels nous accompagneront dans cette barbarie, nous fûmes théophages et nous serons anthropophages, ce ne sera qu’un accomplissement de plus. Alors on verra, mais à découvert, ce que nos religions renfermaient de barbarie, ce sera l’incarnation de nos impératifs catégoriques et la présence devenue réelle de nos dogmes, la révélation de nos mystères effroyables et l’application de nos légendes plus inhumaines sept fois que nos lois pénales. » Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet (nous espérons lire un jour Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur encore non traduite), et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire, autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique. Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant :Je sais que vous êtes là. » L.M.

Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet (nous espérons lire un jour Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur encore non traduite), et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire, autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique. Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant :Je sais que vous êtes là. » L.M. Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.

Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.

Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.

Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.  Compagnons de l'invisible

Compagnons de l'invisible