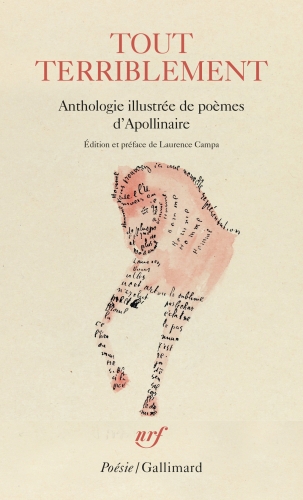

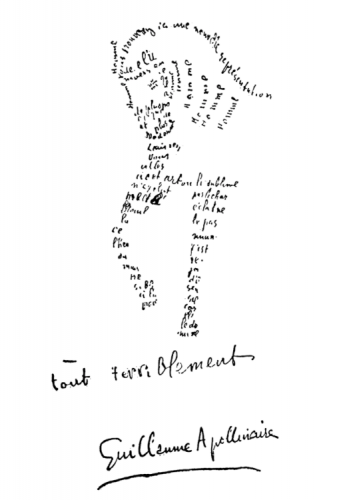

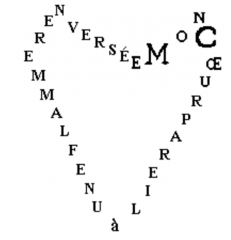

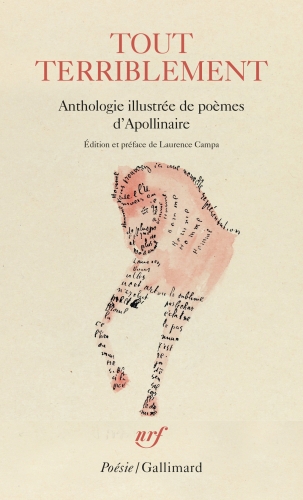

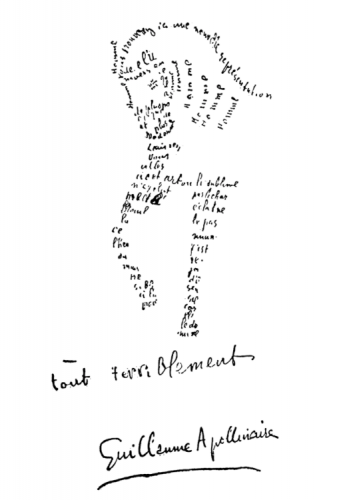

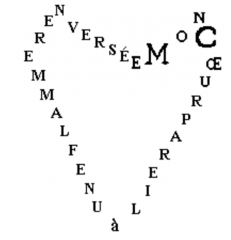

Quel titre ! Tout terriblement, quel titre magnifique pour une anthologie des poèmes les plus emblématiques - aux yeux de Laurence Campa, sa biographe chez Gallimard (éditeur de tout l’œuvre de Guillaume Apollinaire) -, et à nos yeux aussi... Cela est déjà suffisamment fulgurant pour exciter notre instinctive adhésion. La formule lapidaire, le trait forcément provocateur pourrait être entendu à l’opposé exact de la douceur, à l’extrémité même de la plupart des preuves de cette tendresse faite homme, au fil des textes que nous avons en mémoire vive et automatique, dès lors qu’un mot-clé surgit, qu’il se soit échappé d’Alcools, de Calligrammes, des Poèmes à Lou, du Guetteur mélancolique, de L’enchanteur pourrissant, ou du Poète assassiné - puisque nous sommes lecteur assidu et inconditionnel : Mirabeau, Souvienne, Demeure, Jeunesse abandonnée, Vin trembleur, Flamme, Sentimental, Soleil, Cou coupé, Regrets, Raison, Peine, Adieu, Voie lactée, Brin de bruyère... Quantité de vers aussi : Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire... Ô ma jeunesse abandonnée... Vienne la nuit sonne l'heure... J'ai cueilli ce brin de bruyère... Ah Dieu! que la guerre est jolie... Et mon

Quel titre ! Tout terriblement, quel titre magnifique pour une anthologie des poèmes les plus emblématiques - aux yeux de Laurence Campa, sa biographe chez Gallimard (éditeur de tout l’œuvre de Guillaume Apollinaire) -, et à nos yeux aussi... Cela est déjà suffisamment fulgurant pour exciter notre instinctive adhésion. La formule lapidaire, le trait forcément provocateur pourrait être entendu à l’opposé exact de la douceur, à l’extrémité même de la plupart des preuves de cette tendresse faite homme, au fil des textes que nous avons en mémoire vive et automatique, dès lors qu’un mot-clé surgit, qu’il se soit échappé d’Alcools, de Calligrammes, des Poèmes à Lou, du Guetteur mélancolique, de L’enchanteur pourrissant, ou du Poète assassiné - puisque nous sommes lecteur assidu et inconditionnel : Mirabeau, Souvienne, Demeure, Jeunesse abandonnée, Vin trembleur, Flamme, Sentimental, Soleil, Cou coupé, Regrets, Raison, Peine, Adieu, Voie lactée, Brin de bruyère... Quantité de vers aussi : Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire... Ô ma jeunesse abandonnée... Vienne la nuit sonne l'heure... J'ai cueilli ce brin de bruyère... Ah Dieu! que la guerre est jolie... Et mon mal est délicieux... Quand donc finira la semaine... La fenêtre s'ouvre comme une orange... Ou encore : Le ciel étoilé par les obus des Boches... Sont autant de chocs vivifiants qui frappent la porte entr’ouverte de notre armoire émotionnelle.

mal est délicieux... Quand donc finira la semaine... La fenêtre s'ouvre comme une orange... Ou encore : Le ciel étoilé par les obus des Boches... Sont autant de chocs vivifiants qui frappent la porte entr’ouverte de notre armoire émotionnelle.

Revivre nos sensations secrètes (nées à l'adolescence lorsque Alcools tomba entre nos mains), celles produites par la lecture de l’œuvre poétique fondamentale du XXè siècle, celle qui préfigure Supervielle, Jaccottet, Frénaud, de Richaud, Cendrars, Jacob, et tant d’autres compagnons de route, amis ou voix soeurs, n’est pas rien. Cette poésie pure, et en rupture pas si fondamentale au fond avec celle de Rimbaud, en prolongement (par saute-mouton) de celles de Verlaine, Baudelaire et Nerval, trouve là notre assentiment à jamais réitéré. Cette prose poétique aussi, qui engendrera Toulet, Jammes, La Tour du Pin, Jouve, Follain, Cadou... demeure. Mais Notre histoire est noble est tragique... (et) Les souvenirs sont cors de chasse / Dont meurt le bruit parmi le vent. L’Apollinaire, comme on dit l’alexandrin, est éternel. Le poète partage avec André Hardellet une certaine idée du désir : Mon désir est la région qui est devant moi, écrit Guillaume, lorsque André déclare que La ligne d’horizon, c’est le tour de taille de mes désirs. Mais l'Apollinaire qui compte le plus se résume ce soir, à nos yeux, à ces trois vers d'une beauté à jamais radicale :

Et toi mon cœur pourquoi bats-tu

Comme un guetteur mélancolique

J’observe la nuit et la mort.

Ceci se situe bien au-delà aussi de l’idée de modernité, incarnée par le début du poème Zone : À la fin tu es las de ce monde ancien... Lequel a un peu vieilli, non ?.. Apollinaire avait « la grâce dans la variété et l'étrangeté » (le mot est de Montaigne).

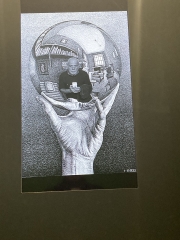

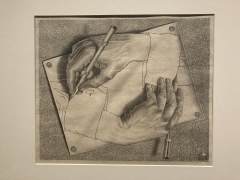

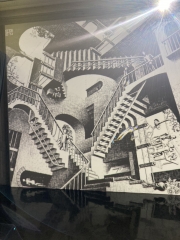

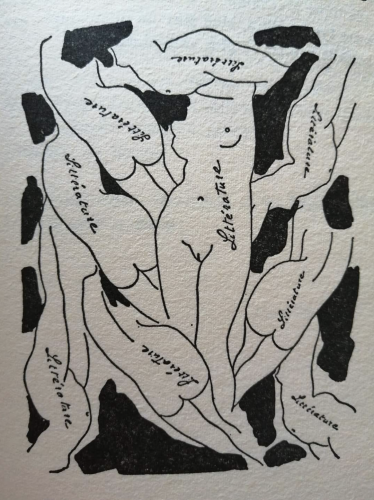

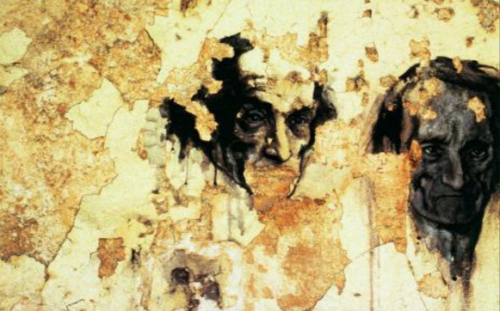

Cette édition de poche nous est très précieuse, car elle est illustrée d’une quarantaine d’œuvres d'art pour la plupart surréalistes, ou bien associées au mouvement du dictateur André Breton. Certains furent proches d'Apollinaire, dont les critiques d'art furent nombreuses : Matisse, Marie Laurencin, Picasso, De Chirico, Derain, Dufy, Redon, Delaunay, Chagall, Brancusi, Duchamp, Braque, Léger, Picabia bien sûr, pour l’origine Dada... Bien qu’en format microscopique, ces reproductions redonnent le fond, renvoient l’idée de, nous font plonger, regarder de plus près, imaginer aussi. Et donnent envie de revoir les oeuvres en grand, voire en vrai.

C’est le parti pris de la collection Poésie/Gallimard que de « donner à voir », comme le disait Éluard, depuis quelques années déjà, à la fois texte et création picturale. Nous avons déjà eu, relu, revu Char/Giacometti, Éluard/Man Ray, Char/Braque, Reverdy/Picasso... Avec ce Tout terriblement, Apollinaire rejaillit dans notre quotidien plus cru que d’habitude, et c’est heureux. Nous sommes ce soir complètement Marizibill, Madeleine, Orphée, Crépuscule, Jolie Rousse, Pont Mirabeau, Nuit rhénane, soit conquis, épris, imprégné, fébrile, totalement à Lou, follement en rupture, ignorant volontaire de cette Grande Guerre qui frappe encore et que l'on dira totale, tandis qu’une grippe que l’on nommera espagnole tue elle aussi par millions. L.M.

C’est le parti pris de la collection Poésie/Gallimard que de « donner à voir », comme le disait Éluard, depuis quelques années déjà, à la fois texte et création picturale. Nous avons déjà eu, relu, revu Char/Giacometti, Éluard/Man Ray, Char/Braque, Reverdy/Picasso... Avec ce Tout terriblement, Apollinaire rejaillit dans notre quotidien plus cru que d’habitude, et c’est heureux. Nous sommes ce soir complètement Marizibill, Madeleine, Orphée, Crépuscule, Jolie Rousse, Pont Mirabeau, Nuit rhénane, soit conquis, épris, imprégné, fébrile, totalement à Lou, follement en rupture, ignorant volontaire de cette Grande Guerre qui frappe encore et que l'on dira totale, tandis qu’une grippe que l’on nommera espagnole tue elle aussi par millions. L.M.

Guillaume Apollinaire périt de la grippe espagnole le 9 novembre 1918, soit deux jours avant l'armistice. Il avait 38 ans.

Tout terriblement, Anthologie des poèmes d'Apollinaire, Poésie/Gallimard, 8,30€

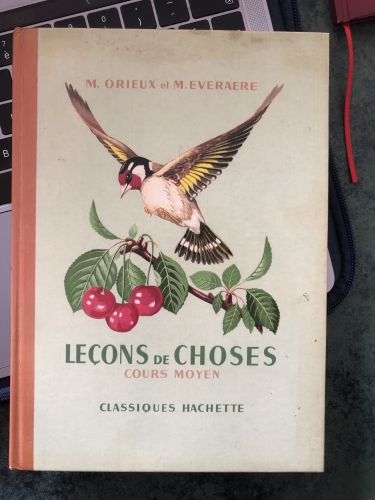

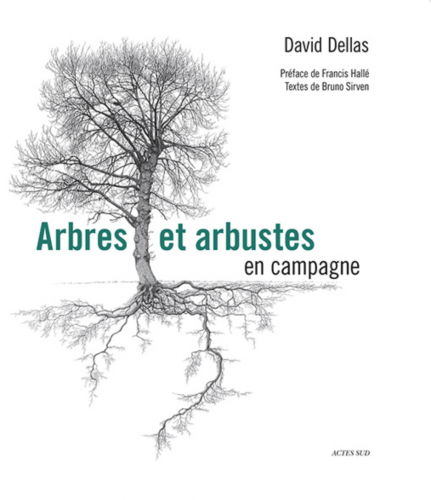

C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.

C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M. Ces deux-là n'en finissent pas -pour notre bonheur- de produire ensemble. On se souvient de Zingaro, suite équestre, plus récemment de

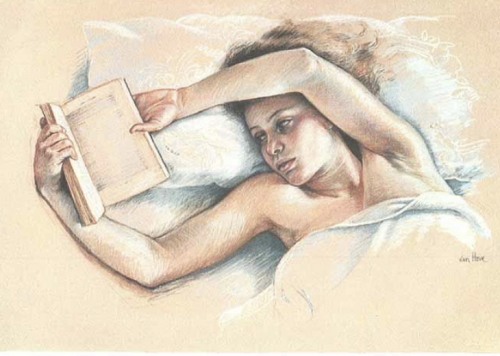

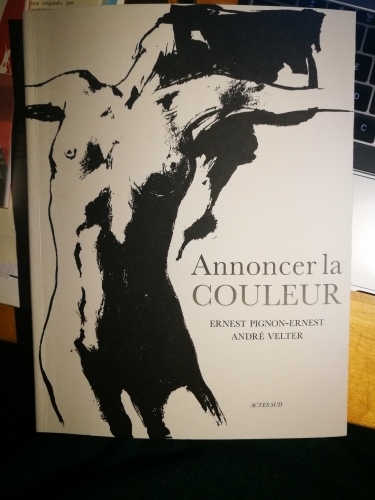

Ces deux-là n'en finissent pas -pour notre bonheur- de produire ensemble. On se souvient de Zingaro, suite équestre, plus récemment de  (Actes Sud, 29€) le nouvel album à deux mains ou plutôt à deux peaux car, lorsque nous évoquons la poésie, qu'elle soit écrite ou dessinée, il s'agit de sensibilité pure, donc de ce qui fait agir, soit du premier livre de l'homme (la peau, selon Valéry). André Velter, poète, et Ernest Pignon-Ernest, artiste, unissent leur talent respectif pour nous donner régulièrement des albums précieux parcourus d'hybridations évolutives. Car, comme l'écrit d'emblée Velter, la main pense,

(Actes Sud, 29€) le nouvel album à deux mains ou plutôt à deux peaux car, lorsque nous évoquons la poésie, qu'elle soit écrite ou dessinée, il s'agit de sensibilité pure, donc de ce qui fait agir, soit du premier livre de l'homme (la peau, selon Valéry). André Velter, poète, et Ernest Pignon-Ernest, artiste, unissent leur talent respectif pour nous donner régulièrement des albums précieux parcourus d'hybridations évolutives. Car, comme l'écrit d'emblée Velter, la main pense,

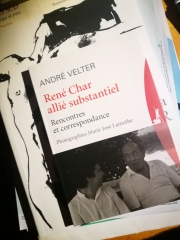

Je signale également René Char allié substantiel, d'André Velter - qui connut bien l'immense poète universel de l'Isle-sur-la-Sorgue (éd. Le Passeur, 16,90€) -, car il s'agit d'un échange épistolaire précieux pour l'auteur avec le maître, assorti de poèmes épars mais crus et denses, moelleux et corsés, et de photos certes redondantes, mais donnant à voir les regards, l'émotion peut-être, des mots que l'on devine, et que nous retrouvons dans les messages qu'André Velter retranscrit avec pudeur, en se gardant bien de voler la vedette dans cet échange jamais impudique. L.M.

Je signale également René Char allié substantiel, d'André Velter - qui connut bien l'immense poète universel de l'Isle-sur-la-Sorgue (éd. Le Passeur, 16,90€) -, car il s'agit d'un échange épistolaire précieux pour l'auteur avec le maître, assorti de poèmes épars mais crus et denses, moelleux et corsés, et de photos certes redondantes, mais donnant à voir les regards, l'émotion peut-être, des mots que l'on devine, et que nous retrouvons dans les messages qu'André Velter retranscrit avec pudeur, en se gardant bien de voler la vedette dans cet échange jamais impudique. L.M. commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

mal est délicieux...

mal est délicieux...  C’est le parti pris de la collection Poésie/Gallimard que de « donner à voir », comme le disait Éluard, depuis quelques années déjà, à la fois texte et création picturale. Nous avons déjà eu, relu, revu Char/Giacometti, Éluard/Man Ray, Char/Braque, Reverdy/Picasso... Avec ce Tout terriblement, Apollinaire rejaillit dans notre quotidien plus cru que d’habitude, et c’est heureux. Nous sommes ce soir complètement Marizibill, Madeleine, Orphée, Crépuscule, Jolie Rousse, Pont Mirabeau, Nuit rhénane, soit conquis, épris, imprégné, fébrile, totalement à Lou, follement en rupture, ignorant volontaire de cette Grande Guerre qui frappe encore et que l'on dira totale, tandis qu’une grippe que l’on nommera espagnole tue elle aussi par millions. L.M.

C’est le parti pris de la collection Poésie/Gallimard que de « donner à voir », comme le disait Éluard, depuis quelques années déjà, à la fois texte et création picturale. Nous avons déjà eu, relu, revu Char/Giacometti, Éluard/Man Ray, Char/Braque, Reverdy/Picasso... Avec ce Tout terriblement, Apollinaire rejaillit dans notre quotidien plus cru que d’habitude, et c’est heureux. Nous sommes ce soir complètement Marizibill, Madeleine, Orphée, Crépuscule, Jolie Rousse, Pont Mirabeau, Nuit rhénane, soit conquis, épris, imprégné, fébrile, totalement à Lou, follement en rupture, ignorant volontaire de cette Grande Guerre qui frappe encore et que l'on dira totale, tandis qu’une grippe que l’on nommera espagnole tue elle aussi par millions. L.M.

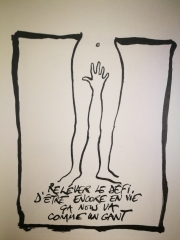

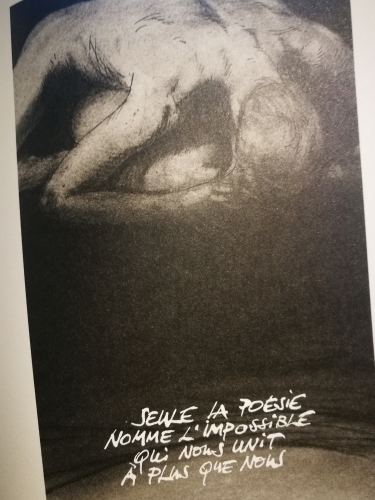

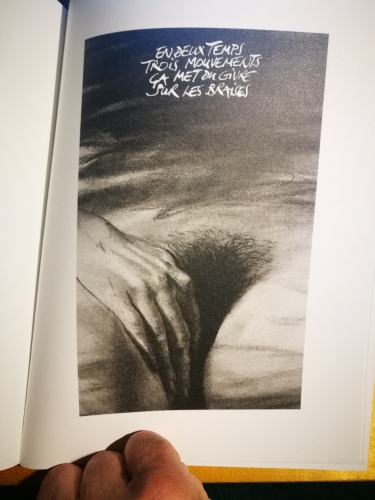

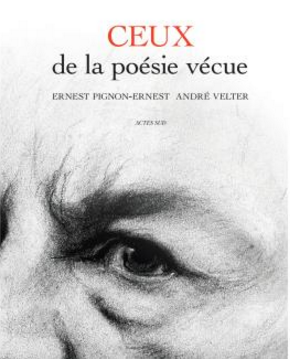

Tenir parole, transmettre, conjuguer visible et invisible. La poésie endosse bien des rôles. Deux poètes à leur façon, André Velter, auteur et directeur de la fameuse collection de poche Poésie/Gallimard, et Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien imbibé par l’âme et le regard des poètes, ont déjà signé plusieurs ouvrages ensemble. Ceux consacrés à « Zingaro, suite équestre », sont dans nos mémoires vives. Le nouveau, qui paraît, « CEUX de la poésie vécue » (Actes Sud) est un magnifique album qui rend hommage, en dessins et en mots, à une vingtaine de poètes majeurs, et dont la parole est éternelle : Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Maïakovsky, Éluard, Artaud, Aragon, Garcia Lorca, Michaux, Desnos, Hikmet, Neruda, Char, Genet, Pasolini, Darwich. Nous connaissons l’ardeur de Pignon-Ernest à poétiser les murs, comme ceux de Naples avec ces fameux grands dessins de Pasolini représenté en Pietà, ceux des docks de Brest avec Genet, ou encore de Darwich à Ramallah, à Jérusalem. Car la parole en lutte est aussi de mise dans ce riche album. C’est des poètes irréductibles, capteurs de signes et porteurs de paroles de révolte qu’il s’agit. « La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort », précise Velter en introduction. « La poésie refuse d’être un ornement », poursuit-il, car « ceux de la poésie vécue ne sont en aucun cas des adeptes d’on ne sait quelle tour d’ivoire ». La poésie comme arme de combat « dit le réel, mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité ». C’est cette tension, cet escalier vers la pureté qui jaillit de chaque page, et les splendides portraits au trait de poètes, les photos des grands dessins en pied de Pignon, prises sur les murs de tant de villes, y compris françaises : Desnos, Rimbaud à Paris et Charleville-Mézières, Artaud à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine… donnent à ce livre précieux sa dimension de liberté chérie. L.M.

Tenir parole, transmettre, conjuguer visible et invisible. La poésie endosse bien des rôles. Deux poètes à leur façon, André Velter, auteur et directeur de la fameuse collection de poche Poésie/Gallimard, et Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien imbibé par l’âme et le regard des poètes, ont déjà signé plusieurs ouvrages ensemble. Ceux consacrés à « Zingaro, suite équestre », sont dans nos mémoires vives. Le nouveau, qui paraît, « CEUX de la poésie vécue » (Actes Sud) est un magnifique album qui rend hommage, en dessins et en mots, à une vingtaine de poètes majeurs, et dont la parole est éternelle : Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Maïakovsky, Éluard, Artaud, Aragon, Garcia Lorca, Michaux, Desnos, Hikmet, Neruda, Char, Genet, Pasolini, Darwich. Nous connaissons l’ardeur de Pignon-Ernest à poétiser les murs, comme ceux de Naples avec ces fameux grands dessins de Pasolini représenté en Pietà, ceux des docks de Brest avec Genet, ou encore de Darwich à Ramallah, à Jérusalem. Car la parole en lutte est aussi de mise dans ce riche album. C’est des poètes irréductibles, capteurs de signes et porteurs de paroles de révolte qu’il s’agit. « La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort », précise Velter en introduction. « La poésie refuse d’être un ornement », poursuit-il, car « ceux de la poésie vécue ne sont en aucun cas des adeptes d’on ne sait quelle tour d’ivoire ». La poésie comme arme de combat « dit le réel, mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité ». C’est cette tension, cet escalier vers la pureté qui jaillit de chaque page, et les splendides portraits au trait de poètes, les photos des grands dessins en pied de Pignon, prises sur les murs de tant de villes, y compris françaises : Desnos, Rimbaud à Paris et Charleville-Mézières, Artaud à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine… donnent à ce livre précieux sa dimension de liberté chérie. L.M.