Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.

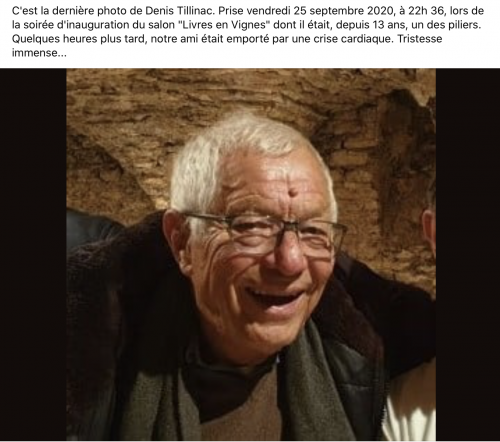

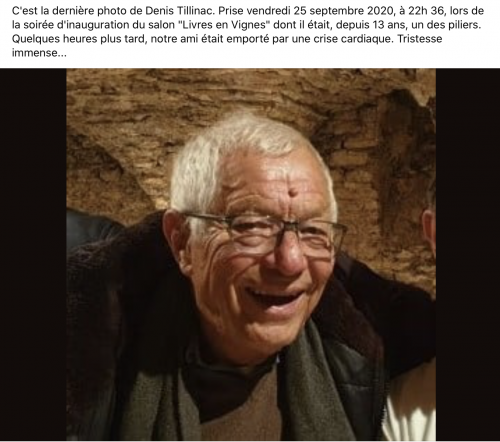

Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.

-------

... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).

En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.

Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.

Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...

Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...

Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.

Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

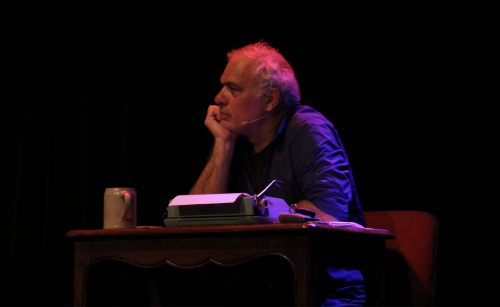

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».

Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !

Léon Mazzella, 30 septembre 2020.

---

(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...

Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.

puisque j’ai écrit un livre sur le sujet qui vit toujours en librairie, trente-six ans après

puisque j’ai écrit un livre sur le sujet qui vit toujours en librairie, trente-six ans après

J’appris brutalement (apprendre la mort d'un être est toujours brutal, forcément brutal) la disparition du regard silencieux, à la fois tendre et félin de Léa Massari en contemplant l’horizon devant la plage de la Petite Chambre d’Amour, à Anglet. Je repassais aussitôt dans ma tête des scènes de L’Avventura, des Choses de la vie, du Christ s’est arrêté à Eboli... J’eus de la peine. Et même un léger pincement au cœur. L’allure sur grand écran de Léa Massari me faisait parfois penser à Maman. J’enfourchais ma moto, je passais devant la librairie Bookstore à Biarritz. Une queue

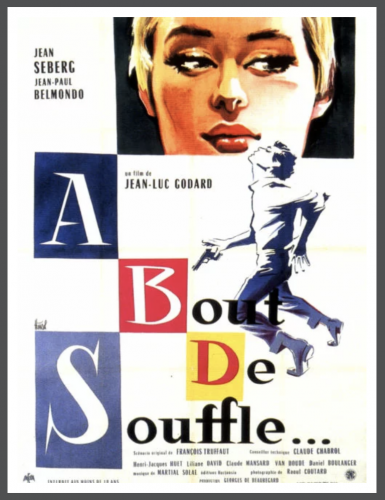

J’appris brutalement (apprendre la mort d'un être est toujours brutal, forcément brutal) la disparition du regard silencieux, à la fois tendre et félin de Léa Massari en contemplant l’horizon devant la plage de la Petite Chambre d’Amour, à Anglet. Je repassais aussitôt dans ma tête des scènes de L’Avventura, des Choses de la vie, du Christ s’est arrêté à Eboli... J’eus de la peine. Et même un léger pincement au cœur. L’allure sur grand écran de Léa Massari me faisait parfois penser à Maman. J’enfourchais ma moto, je passais devant la librairie Bookstore à Biarritz. Une queue inhabituelle de lecteurs patientait le long du trottoir en pente. Sofia Coppola signait l’album de photos du tournage de ses Virgin suicides. La veille, j’avais été invité à l’avant-première de Nouvelle vague (l’histoire de la production de À bout de souffle de Godard), par le réalisateur texan Richard Linklater (sortie le 8 octobre prochain), en ouverture du festival Nouvelles Vagues. Un film en noir & blanc de belle facture avec une reconstitution décorative de la charnière années cinquante – soixante aux petits oignons (il ne manque aucune Dauphine, DS, Chambord ou 203 le long des trottoirs, ni aucune affiche de réclame aujourd’hui vintage sur les murs). Mais le film sent la sueur, car les jeunes acteurs, dans l'enveloppe

inhabituelle de lecteurs patientait le long du trottoir en pente. Sofia Coppola signait l’album de photos du tournage de ses Virgin suicides. La veille, j’avais été invité à l’avant-première de Nouvelle vague (l’histoire de la production de À bout de souffle de Godard), par le réalisateur texan Richard Linklater (sortie le 8 octobre prochain), en ouverture du festival Nouvelles Vagues. Un film en noir & blanc de belle facture avec une reconstitution décorative de la charnière années cinquante – soixante aux petits oignons (il ne manque aucune Dauphine, DS, Chambord ou 203 le long des trottoirs, ni aucune affiche de réclame aujourd’hui vintage sur les murs). Mais le film sent la sueur, car les jeunes acteurs, dans l'enveloppe  de

de  n’importe quel biopic (et je déteste ce sous-genre), nous sommes uniquement tentés d’y juger le mimétisme, le talent d’imitation en somme, l’art de la photocopie, et d’une espèce de plagiat bien ordonné ; rien d’autre... Sortant de cette projection qui se tint à 18 heures au cinéma Le Royal à Biarritz (j’étais invité par le sponsor principal du festival, ma banque, la BNP - merci Mme Douat), après un bla-bla d’une partie de l’équipe du film, pressée d’aller à la Gare du Midi où un parterre plus prestigieux l’attendait, je musardais un instant à la terrasse du bar, sise sur le toit de l’immeuble où une touffeur saharienne assaillait une grappe d’invités affamée de canapés rutilants et assoiffée de rosé tiédissant. Déjà allergique aux « coquetailes », comme l’écrivait Roger Nimier, ne connaissant personne à celui-ci, timide comme pas deux pour prendre langue avec l’inconnu, je tournais les talons, enfourchait ma moto stationnée devant La table d’Aurélien Largeau – il va falloir tester ça un de ces soirs... -, et regagnait ma douche, puis mon lecteur DVD, afin de lancer À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Copie originelle. L.M.

n’importe quel biopic (et je déteste ce sous-genre), nous sommes uniquement tentés d’y juger le mimétisme, le talent d’imitation en somme, l’art de la photocopie, et d’une espèce de plagiat bien ordonné ; rien d’autre... Sortant de cette projection qui se tint à 18 heures au cinéma Le Royal à Biarritz (j’étais invité par le sponsor principal du festival, ma banque, la BNP - merci Mme Douat), après un bla-bla d’une partie de l’équipe du film, pressée d’aller à la Gare du Midi où un parterre plus prestigieux l’attendait, je musardais un instant à la terrasse du bar, sise sur le toit de l’immeuble où une touffeur saharienne assaillait une grappe d’invités affamée de canapés rutilants et assoiffée de rosé tiédissant. Déjà allergique aux « coquetailes », comme l’écrivait Roger Nimier, ne connaissant personne à celui-ci, timide comme pas deux pour prendre langue avec l’inconnu, je tournais les talons, enfourchait ma moto stationnée devant La table d’Aurélien Largeau – il va falloir tester ça un de ces soirs... -, et regagnait ma douche, puis mon lecteur DVD, afin de lancer À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Copie originelle. L.M.

sauvées des jours), notamment ces deux-là : le tonitruant, l'intrépide, le tonique, le galvanisant Dictionnaire égoïste du panache français, de François Cérésa (Le Cherche-Midi), au style impeccable, truffé de formules qui font mouche et d'humour, et où l'on croise avec autant de désinvolture Athos et Jacques Anquetil, B.B. et Gérard Depardieu, la Légion étrangère et Vercingétorix, Romain Gary et Jean Moulin, Coco Chanel et Charles de Gaulle, Astérix et Cyrano de Bergerac. Un livre hussard en diable. Je pense que j'ai épuisé un crayon tant j'ai souligné de passages. Aussi, mieux vaut n'en citer aucun, sinon je reproduis le livre. Si, juste une phrase de la première page d'introduction, pour donner le ton : "ce mélange de courage, d'audace, d'intempérance, d'honneur, d'élégance, mais aussi de suffisance, d'orgueil mal placé, d'indiscipline et de bêtise...". Allez-y voir !

sauvées des jours), notamment ces deux-là : le tonitruant, l'intrépide, le tonique, le galvanisant Dictionnaire égoïste du panache français, de François Cérésa (Le Cherche-Midi), au style impeccable, truffé de formules qui font mouche et d'humour, et où l'on croise avec autant de désinvolture Athos et Jacques Anquetil, B.B. et Gérard Depardieu, la Légion étrangère et Vercingétorix, Romain Gary et Jean Moulin, Coco Chanel et Charles de Gaulle, Astérix et Cyrano de Bergerac. Un livre hussard en diable. Je pense que j'ai épuisé un crayon tant j'ai souligné de passages. Aussi, mieux vaut n'en citer aucun, sinon je reproduis le livre. Si, juste une phrase de la première page d'introduction, pour donner le ton : "ce mélange de courage, d'audace, d'intempérance, d'honneur, d'élégance, mais aussi de suffisance, d'orgueil mal placé, d'indiscipline et de bêtise...". Allez-y voir ! Mes Fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

Mes Fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M.

Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M.

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

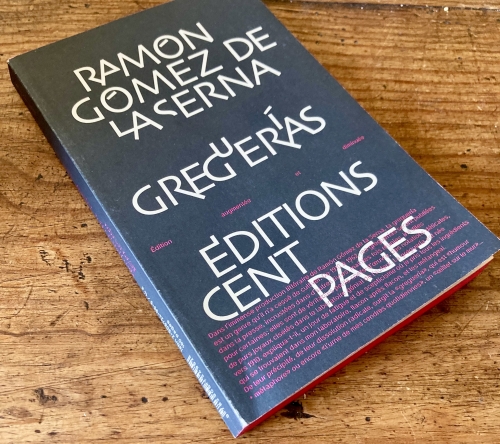

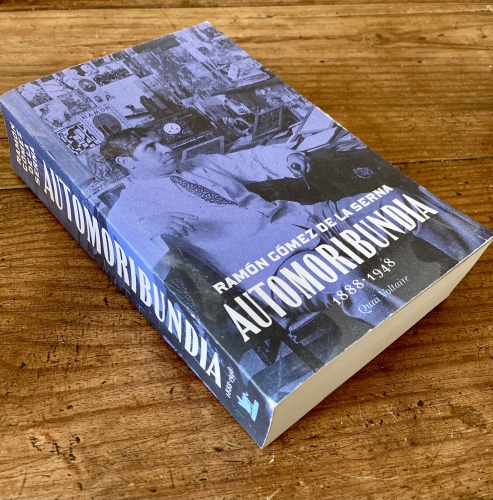

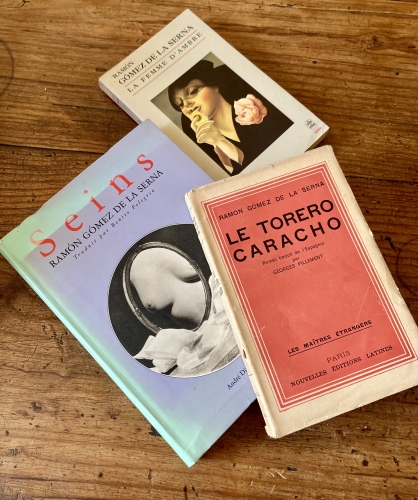

Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet (nous espérons lire un jour Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur encore non traduite), et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire, autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique. Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant :Je sais que vous êtes là. » L.M.

Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet (nous espérons lire un jour Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur encore non traduite), et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire, autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique. Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant :Je sais que vous êtes là. » L.M. Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.

Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M. Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.

Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.

Il y a quelques jours, n'ayant pas l'esprit mercantile, je me suis radicalement défait de 18 m3 d'un garde-meubles coûteux sans chipoter, puisque j'ai quasiment tout donné à Emmaüs (non sans inviter les déménageurs à se servir copieusement avant de livrer), et ce malgré la facétieuse mise en garde de Pierre Desproges : Je ne donne plus aucun vêtement à l'abbé Pierre - Il ne les porte jamais!.. Il s'agissait surtout de meubles, puis d'objets de décoration, de vaisselle, de linge de table et de chambre en tout genre (je n'ai gardé que le plus précieux à ma mémoire familiale et personnelle, soit le volume d'une malle des Indes ou peu s'en faut).

Il y a quelques jours, n'ayant pas l'esprit mercantile, je me suis radicalement défait de 18 m3 d'un garde-meubles coûteux sans chipoter, puisque j'ai quasiment tout donné à Emmaüs (non sans inviter les déménageurs à se servir copieusement avant de livrer), et ce malgré la facétieuse mise en garde de Pierre Desproges : Je ne donne plus aucun vêtement à l'abbé Pierre - Il ne les porte jamais!.. Il s'agissait surtout de meubles, puis d'objets de décoration, de vaisselle, de linge de table et de chambre en tout genre (je n'ai gardé que le plus précieux à ma mémoire familiale et personnelle, soit le volume d'une malle des Indes ou peu s'en faut). Cela fait plusieurs mois que je m'efforce de me débarrasser d'environ cinq à dix livres chaque jour en les éparpillant devant ma porte, dans le porte-bagages des vélos, sur le capot des jolies voitures (rare), sur les lattes des bancs publics... Je réponds juste à cette question : le relira(i)s-tu? - Oui, je le garde. - Non, je le sors des rayons.

Cela fait plusieurs mois que je m'efforce de me débarrasser d'environ cinq à dix livres chaque jour en les éparpillant devant ma porte, dans le porte-bagages des vélos, sur le capot des jolies voitures (rare), sur les lattes des bancs publics... Je réponds juste à cette question : le relira(i)s-tu? - Oui, je le garde. - Non, je le sors des rayons. présents sur Facebook (*).

présents sur Facebook (*). Et je m'imagine (avec forfanterie), en Diogène lisant Cyrano - à côté - d'un tonneau de côte-rôtie.

Et je m'imagine (avec forfanterie), en Diogène lisant Cyrano - à côté - d'un tonneau de côte-rôtie.

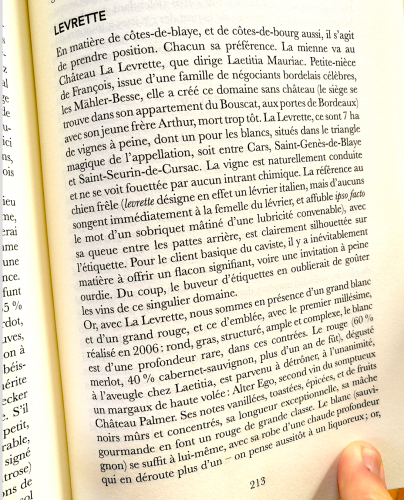

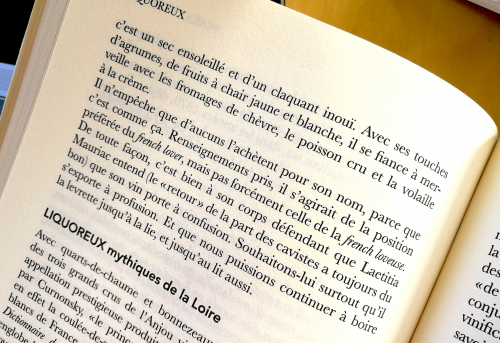

Dans les deux cas, l’allusion originelle est claire, mais elle diverge (et dix verges, c’est beaucoup, me souffle Pierre Desproges) : d’un côté, la référence à une race de lévrier italien ainsi qu’à la femelle du lévrier commun figure, silhouettée, la queue glissée entre les pattes de derrière, sur l’étiquette du vin de Laetitia Mauriac. Celle aux lièvres qui bouquinent (se reproduisent) à la saison des amours, sur la parcelle où le chardonnay pousse, est signalée – non sans malice -, sur la contre-étiquette du vin des époux Fromont. Cependant, la seconde référence est un poil abusive, car, si le lièvre mâle se dit aussi bouquin – d’où le mot bouquinage, éloigné de toute lecture, fut-elle licencieuse (on le nomme aussi capucin, oreillard, rouquin…), et eu égard à l'activité à laquelle se livre alors le... léporidé, la femelle du lièvre se nomme hase, comme celle du lapin, lapine… Mais pas levrette. Qu’importe, après tout ! Le chardonnay enjoué du Jura y va d’ailleurs franco, et anticipe nos traits d’esprit. La rédaction a tout prévu (agrandissez la photo) : ce vin, subtil étreinte d'un terroir (...) sera le partenaire idéal de vos acrobaties gourmandes (...) En Levrette vous mettra à genoux… J’ai découvert par hasard son existence sur Internet, ce matin. Je ne l’ai donc pas encore eu en mains, ni goûté ci-devant (par derrière). Ce qui ne saurait tarder, au moins pour m’initier à une gymnastique – strictement œnologique -, consistant à associer lever de coude et génuflexion : Et hop, et hop… L.M.

Dans les deux cas, l’allusion originelle est claire, mais elle diverge (et dix verges, c’est beaucoup, me souffle Pierre Desproges) : d’un côté, la référence à une race de lévrier italien ainsi qu’à la femelle du lévrier commun figure, silhouettée, la queue glissée entre les pattes de derrière, sur l’étiquette du vin de Laetitia Mauriac. Celle aux lièvres qui bouquinent (se reproduisent) à la saison des amours, sur la parcelle où le chardonnay pousse, est signalée – non sans malice -, sur la contre-étiquette du vin des époux Fromont. Cependant, la seconde référence est un poil abusive, car, si le lièvre mâle se dit aussi bouquin – d’où le mot bouquinage, éloigné de toute lecture, fut-elle licencieuse (on le nomme aussi capucin, oreillard, rouquin…), et eu égard à l'activité à laquelle se livre alors le... léporidé, la femelle du lièvre se nomme hase, comme celle du lapin, lapine… Mais pas levrette. Qu’importe, après tout ! Le chardonnay enjoué du Jura y va d’ailleurs franco, et anticipe nos traits d’esprit. La rédaction a tout prévu (agrandissez la photo) : ce vin, subtil étreinte d'un terroir (...) sera le partenaire idéal de vos acrobaties gourmandes (...) En Levrette vous mettra à genoux… J’ai découvert par hasard son existence sur Internet, ce matin. Je ne l’ai donc pas encore eu en mains, ni goûté ci-devant (par derrière). Ce qui ne saurait tarder, au moins pour m’initier à une gymnastique – strictement œnologique -, consistant à associer lever de coude et génuflexion : Et hop, et hop… L.M.

Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe!

Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe! (Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.

(Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.

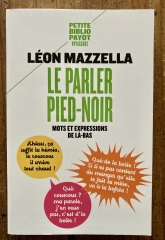

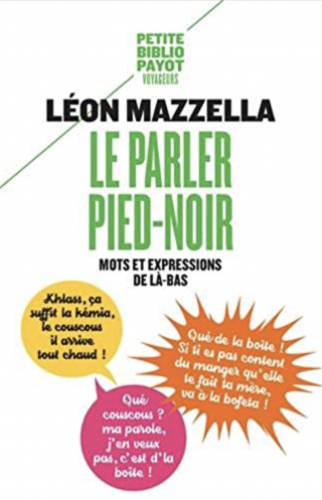

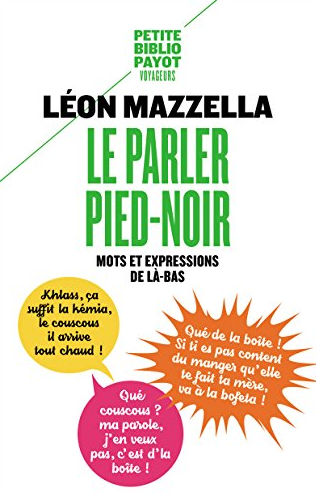

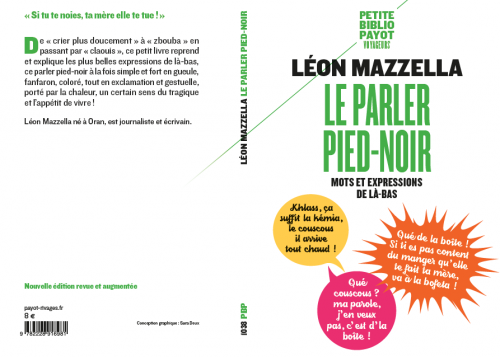

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

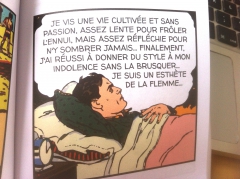

Gabriela Manzoni est habillée d’espièglerie aux tons pastels, ce qui warholise quelque peu les pensées caustiques d’un Cioran, comme : « Le réel me donne de l’asthme », ou celles d’un moraliste à la La Rochefoucauld, qu’elle adjoint à des dessins d’un humour redoutable. Ses Comics retournés, 200 pages de mauvais esprit, et du bon !, qui paraissent chez Séguier, sont un régal d’ironie, de subtilité et de cet esprit français parfois dévastateur. La bien-pensance bobo, le couple et ses méandres marécageux, le mâle et ses certitudes, la femme et son claquant ou ses fadaises, l’air du temps et les lieux communs… Tout est prétexte à l’auteur pour ciseler une formule lapidaire qui donne dans « la radicalité de la nuance », comme on prend de la crème de marrons : à deux doigts sans se retenir. Certaines icônes d’une culture sûre d’elle sont lapidées gentiment, d’autres sont griffées à ongle droit.

Gabriela Manzoni est habillée d’espièglerie aux tons pastels, ce qui warholise quelque peu les pensées caustiques d’un Cioran, comme : « Le réel me donne de l’asthme », ou celles d’un moraliste à la La Rochefoucauld, qu’elle adjoint à des dessins d’un humour redoutable. Ses Comics retournés, 200 pages de mauvais esprit, et du bon !, qui paraissent chez Séguier, sont un régal d’ironie, de subtilité et de cet esprit français parfois dévastateur. La bien-pensance bobo, le couple et ses méandres marécageux, le mâle et ses certitudes, la femme et son claquant ou ses fadaises, l’air du temps et les lieux communs… Tout est prétexte à l’auteur pour ciseler une formule lapidaire qui donne dans « la radicalité de la nuance », comme on prend de la crème de marrons : à deux doigts sans se retenir. Certaines icônes d’une culture sûre d’elle sont lapidées gentiment, d’autres sont griffées à ongle droit.

Désinvolte, nonchalante, mutine, libertine, « la » Manzoni y va franco sous le velours – façon panthère noire du trait bien tempéré. Sa lecture du monde contemporain ne manque ni de classe, ni de mélancolie. Au détour d’une page, nous laissons l’idée d’un philosophe désenchanté pour chevaucher en pensée l’esprit d’une sorte de

Désinvolte, nonchalante, mutine, libertine, « la » Manzoni y va franco sous le velours – façon panthère noire du trait bien tempéré. Sa lecture du monde contemporain ne manque ni de classe, ni de mélancolie. Au détour d’une page, nous laissons l’idée d’un philosophe désenchanté pour chevaucher en pensée l’esprit d’une sorte de

Montherlant ou celui d’un Drieu. Et ce petit livre de bon goût, à offrir sans modération, est de surcroît très drôle. Gabriela, s’il vous plaît ... Remettez-nous ça... L.M.

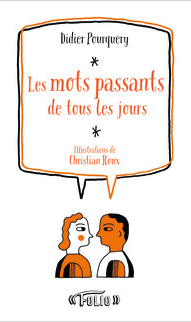

Montherlant ou celui d’un Drieu. Et ce petit livre de bon goût, à offrir sans modération, est de surcroît très drôle. Gabriela, s’il vous plaît ... Remettez-nous ça... L.M. Jubilatoire, cette petite collection folio : "entre guillemets", dont chaque volume est enrichi de dessins d'illustrateurs, et qui reprend par exemple le formidable Les mots de l'époque, de notre ami Didier Pourquery (Autrement, 2014, évoqué ici même à sa parution), sous le titre Les mots passants de tous les jours (une sélection de ses meilleures chroniques Juste un mot, parues dans M/Le Monde). Pourquery analyse avec un talent d'observateur tendre et subtil, tant de mots attrapés au vol, dans la rue, le métro, n'importe où, entre citoyens jeunes et moins jeunes : ce sont les termes de l'époque, de genre, à deadline, en passant par clivant, dans la boucle, impacter, ou encore j'allais dire, et tongs... Désopilant, le livre de Lionel Besnier, L'argot du polar, qui est une anthologie des meilleures citations et répliques piquées dans les polars (500 en tout), soit les perles d'une langue verte qui, lorsqu'elle vire au noir, ne manque pas de claquant. Drôle,

Jubilatoire, cette petite collection folio : "entre guillemets", dont chaque volume est enrichi de dessins d'illustrateurs, et qui reprend par exemple le formidable Les mots de l'époque, de notre ami Didier Pourquery (Autrement, 2014, évoqué ici même à sa parution), sous le titre Les mots passants de tous les jours (une sélection de ses meilleures chroniques Juste un mot, parues dans M/Le Monde). Pourquery analyse avec un talent d'observateur tendre et subtil, tant de mots attrapés au vol, dans la rue, le métro, n'importe où, entre citoyens jeunes et moins jeunes : ce sont les termes de l'époque, de genre, à deadline, en passant par clivant, dans la boucle, impacter, ou encore j'allais dire, et tongs... Désopilant, le livre de Lionel Besnier, L'argot du polar, qui est une anthologie des meilleures citations et répliques piquées dans les polars (500 en tout), soit les perles d'une langue verte qui, lorsqu'elle vire au noir, ne manque pas de claquant. Drôle, évidemment, et tellement auto-dérisoire, L'humour juif, de Judith Stora-Sandor, truffé d'histoires de rabbins que l'on est tenté de lire à voix haute, afin de faire rire les copains. Une quinzaine de titres sont déjà parus, de Comment dit-on humour en Arabe, de Mohammed Aïssaoui, aux Meilleurs zeugmas du Masque et la plume (collectif). Notons par ailleurs le soin apporté au graphisme, à la qualité du papier, au thermoformage de la couverture, soit à l'originalité supplémentaire de cette collection qui hisse le livre en format de poche au rang d'objet en tous points agréable. A suivre. L.M.

évidemment, et tellement auto-dérisoire, L'humour juif, de Judith Stora-Sandor, truffé d'histoires de rabbins que l'on est tenté de lire à voix haute, afin de faire rire les copains. Une quinzaine de titres sont déjà parus, de Comment dit-on humour en Arabe, de Mohammed Aïssaoui, aux Meilleurs zeugmas du Masque et la plume (collectif). Notons par ailleurs le soin apporté au graphisme, à la qualité du papier, au thermoformage de la couverture, soit à l'originalité supplémentaire de cette collection qui hisse le livre en format de poche au rang d'objet en tous points agréable. A suivre. L.M.