Il est toujours émouvant de tomber sur un vieux cliché jauni, écorné, maltraité par le temps et sur lequel nous peinons à distinguer des détails, mais qui nous parle. Cette photo m’a été adressée (dans le corps d’un e-mail) par mon pote Jacques Ferrandez lorsqu’il travaillait à l’adaptation en BD du « Premier homme » d’Albert Camus (paru chez Gallimard l’an passé), car il me demandait si les cargos de l’armement familial, dont le port d’attache était alors celui d’Oran, avaient pu transporter Camus depuis le port d’Alger à un moment ou à un autre. Je signale en passant le très émouvant livre autobiographique de Jacques, « Entre mes deux rives », paru au Mercure de France : l’Algérie natale, Alger, le quartier de Belcourt où vécurent Camus, Sansal, Ferrandez !, Nice, l’exil, Boualem Sansal à Tipasa, Catherine Camus à Lourmarin, l’adaptation en BD de l’œuvre de son illustre(é) père, Ferrandez le camusien habité est entièrement là, et c’est écrit avec un grande sensibilité et une humilité qui forcent le respect.

Je ne connaissais pas cette photo. Je fis par conséquent appel à mon cousin Gérard Bengio, mémoire familiale vive de ce qui touche à la Méditerranée et à tout ce qui navigue sur elle, car un détail m’intriguait : la cheminée noire. Chaque cheminée des navires familiaux étant barrée d’un beau bleu ciel serti d’un grand « M » blanc, je m’interrogeais.

Gérard leva aussitôt l’énigme : l’armement Léon Mazzella & Cie avait repris l’armement Yaffil, à cette époque (aux alentours de la Seconde guerre mondiale?) et la cheminée de leurs navires était noire. Mais pourquoi alors « un » Léon Mazzella (il y en a toujours eu un pour en chasser un autre, et ce jusque dans les années 1980), parait-il ainsi sa cheminée de la couleur du deuil, et non pas de son bleu ciel et blanc maison ?.. Il me faudra rappeller Gérard.

« La photo a été prise sur le Quai du Sénégal, au port d’Oran, puisque nous devinons la colline de Santa-Cruz en arrière-plan, ainsi que le môle de l’Amirauté, à l’arrière port », précise mon petit cousin. Et comme il s’agit d’une cargaison de billons (tronçons d'arbres), cela ne fait aucun doute : seul ce quai en avait la charge... La date ? – J’ai un indice : l’homme au costume (plein centre) est mon grand-père Léon, décédé le 9 août (le jour de la St-Amour) 1951 d’une crise de cœur que l’on dit cardiaque dans une chambre d’hôtel faisant face à la gare Saint-Lazare, Paris huitième. Il se trouvait là « pour affaires » maritimes, mais les mauvaises langues familiales disent qu’il périt à la manière de Félix Faure d’une fatale fellation peut-être, à tout le moins d’une union pénétrante et adultérine, fait qui fit dire au facétieux Clémenceau à propos du Président Faure : Il a voulu vivre César, il est mort Pompée. Puis-je ajouter que l'abbé dépêché sur les lieux s'enquit de la vigueur du premier personnage de l'État en ses termes : Le Président a-t-il encore sa connaissance? Et qu'il lui fut répondu in petto : Non, elle vient de s'enfuir en empruntant l'escalier de service... Le trait, délicieux de galanterie et de finesse espiègle, est depuis consigné dans les annales élyséennes...

Bien plus simplement, l'épouse de Léon, ma grand-mère prénommée Orabuena car elle était née Juive de Tétouan, puis rebaptisée Bonheur, sa traduction, en se mariant à l’église avec son Procidien de mari (de Procida, l’île méconnue – qu’elle le reste! - du Golfe de Naples), en fut marrie, mais point brisée. Il fallut tenir bon, en femme de caractère bien trempé. L’apparence demeura ferme, flegmatique, voire fondue dans du métal point mou et propre à empêcher toute armure de se fendre un jour, une nuit. Ni étain ni plomb dans la famille, sauf l'un pour le decorum des tables, et l'autre pour la chasse. Du fer, de l’acier, et que le cœur se bronze et jamais ne se brise. Elle sortit d’ailleurs mon père Léon du Lycée Lamoricière, où il passait ses deux bacs, afin de sculpter un armateur de dix-sept ans, flanqué contre sa mère expert-comptable et véritable patronne de la modeste entreprise, comme un daguet (il n’était plus faon tacheté, ses bois donnaient de l'avant) constamment à apprendre le métier contre sa biche de mère courage. L'époque était au privilège de masculinité, au droit d'aînesse et, in situ, au devoir de respect absolu à la culture et aux traditions méditerranéennes ancrées dans un melting-pot culturel bigarré, métissé jusqu'à plus soif et dénué de toute arrière-pensée raciste, comme on dit.

L’omerta à propos des circonstances du décès du grand-père Léon demeure, car lorsqu’il m’arrive encore de titiller ma vieille tante Thérèse, sa fille (la sœur de mon père), celle-ci glisse aussitôt sur l’affaire de ses géraniums qui fleurissent tardivement – c’est bizarre, tu ne trouves pas?.. Ou bien sur celle du mur de sa terrasse bayonnaise, côté jardin en pente, lequel menace ruine. Évoquer - fut-ce de loin - la sexualité du père ne sera jamais chose aisée, me souffle Sigmund Lacan.

C’était un « coureur » au fond, selon l’expression d’alors, un inoffensif Barbe bleue comme son frère Giacomi, et aussi l’autre, rescapé des tranchées de 14, Antoniuccio je crois... Juste bon à trousser les femmes de ménage successives de la propriété de Pont-Albin, à Misserghin, sise sur « les hauteurs de la ville » (d'Oran)... Cette page d’histoire familiale me séduit par son côté bovaryen à sa marge, doté d’un accent à la Maupassant dans ses haltes aux auberges de campagne, mâtiné d’une dose de machisme napolitain (totalement anachronique en ces temps d'une pruderie de Quaker), mais à l'effet immédiat sur les saintes nitouches déguisées en vierges effarouchées, et faisant aussitôt rire à gorge déployée tout ce qu’un quai peut compter de marins rayés et un zinc d’amis soiffards...

Gérard, fin connaisseur, précise que ce bâtiment (je reviens au cliché), est le bateau « souche » des futurs navires de la classe Victory, Empire, puis Liberty ship américains, caractérisés par la mâture en forme d’arche portée. J’affectionne ce type de détail parfaitement inutile au commun des mortels, surtout s’il est sujet au mal de mer, mais qui possède le claquant d’un poème, mâture en arche portée... Et grise l’oreille à la manière de ce qui agace actuellement ma vue, et qui se nomme joliment « les corps flottants » (des fantômes en forme de mouches qui passent devant l’œil, produisant des sous-ensembles flous, dirait Jacques Laurent, et ne laissant pas les corps tranquilles... Mon « vitré » se distend avec l’âge, mais je n’envisage pas encore de double vitrage pour le blanc de mes yeux, pas plus que mon aïeul ne pensa à porter des lunettes... à double foyer).

Or, donc, cette photo. Je la regarde et je rêve. D’une Algérie où je naquis et où je passai trois années y pico– et demie pour être précis. Je n’y suis pas encore retourné, malgré mes velléités lorsque, par exemple, je fis paraître chez Rivages « Le parler pied-noir » en 1989. Le FIS y montrant déjà le bout de sa sinistre morgue, il fut préférable d’attendre un peu. Sauf que un peu me dure.

Cette proue droite me fascine. Mon regard a toujours été attiré par ces navires façon brise-glace, l’arrondi à leur base en moins, car ce tranchant de lame, cette rectitude de col amidonné, comme celui que porte (sans la prothèse rigide) Erich Von Stroheim dans « La Grande illusion » (celui de Karl Lagerfeld ne parvient pas à m’émouvoir), lorsque le commandant Von Rauffenstein s’adresse à Pierre Fresnay : « Monsieur de Boëldieu... », sont infiniment émouvants. À quai comme en pleine guerre. L.M.

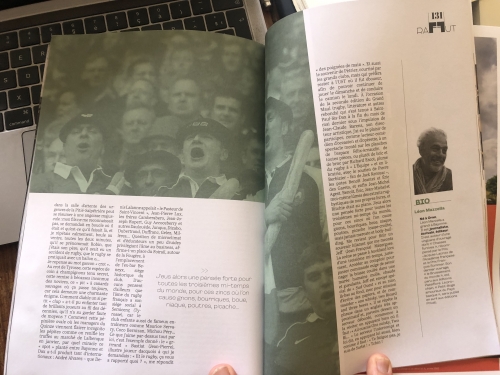

Marie-Luce Ribot et Antoine Tinel, qui pilotent le "mook" (magazine-book) Raffut, "Ceci est plus qu'une revue de rugby", du groupe Sud Ouest, m'ont demandé pour pour la rubrique Art et Littérature de leur n°3 qui paraît ce jour, un assez long texte sur mon rapport au rugby, que voilà (en photos). Ce fut l'occasion d'évoquer surtout mon fils lorsqu'il était rugbyman, ses grands-pères, et de raconter quelques anecdotes personnelles...

Marie-Luce Ribot et Antoine Tinel, qui pilotent le "mook" (magazine-book) Raffut, "Ceci est plus qu'une revue de rugby", du groupe Sud Ouest, m'ont demandé pour pour la rubrique Art et Littérature de leur n°3 qui paraît ce jour, un assez long texte sur mon rapport au rugby, que voilà (en photos). Ce fut l'occasion d'évoquer surtout mon fils lorsqu'il était rugbyman, ses grands-pères, et de raconter quelques anecdotes personnelles...

campagne splendide peuplée de faune sauvage ailée et poilue abondante, riche de forêts, de fleurs par milliers en ce moment, et de fruits sur leurs arbres, de champs calmes, caressée par un vent parfois dur. Le silence y règne en maître arpenteur de mes balades quotidiennes émerveillées par un chevreuil, un couple de palombes, un buisson de marguerites, le son d'une source. Je vis loin des humains, mes faux-frères. En pleine "pampa" apprivoisée. Ce matin, en me rendant à la Poste afin d'y déposer un colis, j'ai découvert l'ouverture subite de La Tarantella. Quezaco? : Pizza 24/24, il suffit de glisser une carte bancaire, et Margharita ou Regina jaillissent selon le choix présélectionné. J'ai failli en pleurer, en pensant à mon île, Procida, à la province française, au petit commerce bien évidemment. Car, non loin de là, au village voisin, il y a déjà un choc émotionnel en forme de cabine téléphonique (pour le calibrage du machin) : un distributeur de baguettes. Au pays du pain... Je souffre de notre abandon, de la poursuite inexorable comme une crue d'un exode fondamental qu'aucun bobo en résidence secondaire ne saura faire revivre avec tact, intelligence, et sentido. L.M.

campagne splendide peuplée de faune sauvage ailée et poilue abondante, riche de forêts, de fleurs par milliers en ce moment, et de fruits sur leurs arbres, de champs calmes, caressée par un vent parfois dur. Le silence y règne en maître arpenteur de mes balades quotidiennes émerveillées par un chevreuil, un couple de palombes, un buisson de marguerites, le son d'une source. Je vis loin des humains, mes faux-frères. En pleine "pampa" apprivoisée. Ce matin, en me rendant à la Poste afin d'y déposer un colis, j'ai découvert l'ouverture subite de La Tarantella. Quezaco? : Pizza 24/24, il suffit de glisser une carte bancaire, et Margharita ou Regina jaillissent selon le choix présélectionné. J'ai failli en pleurer, en pensant à mon île, Procida, à la province française, au petit commerce bien évidemment. Car, non loin de là, au village voisin, il y a déjà un choc émotionnel en forme de cabine téléphonique (pour le calibrage du machin) : un distributeur de baguettes. Au pays du pain... Je souffre de notre abandon, de la poursuite inexorable comme une crue d'un exode fondamental qu'aucun bobo en résidence secondaire ne saura faire revivre avec tact, intelligence, et sentido. L.M.

Virée de quatre jours sur

Virée de quatre jours sur

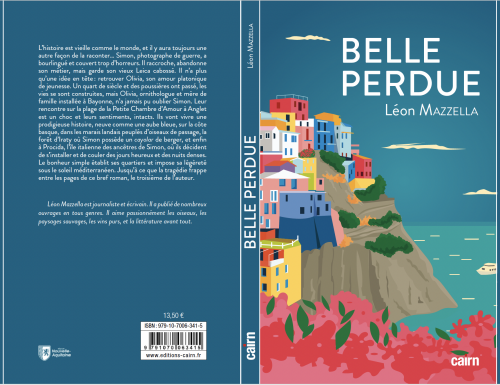

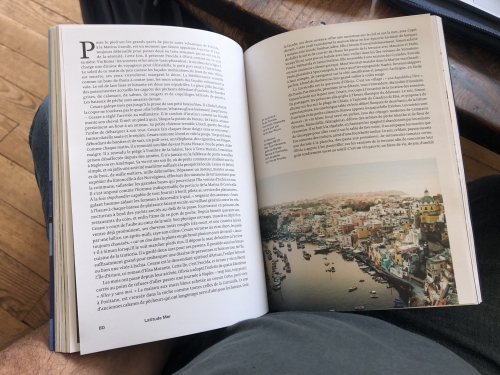

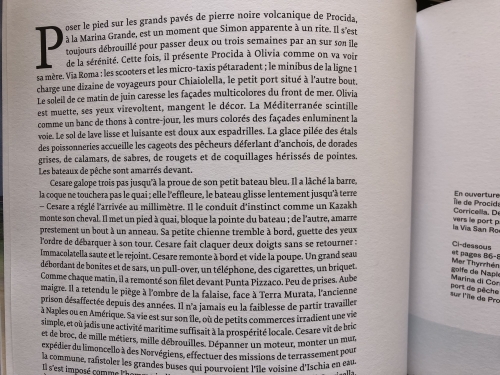

Procida me réconcilie avec la vie lorsque celle-ci glisse entre mes yeux. Cette île me rassemble et me ressemble. Elle irradie en moi, éloigne de la peau de mon âme les tourments. J’habite Procida comme le fleuve finit par habiter la mer. Ma confusion des sentiments s’épanouit sur le microcosme de la Corricella comme une feuille de thé dans l’eau bouillante. Chaque chose reprend place, chaque être observe l’autre en amitié ; insulairement. Ici je découle. Deviens poisson, nage en eaux claires. Je mûris comme le citron sous le soleil clément. J’oublie le manque. Je me nourris d’ombre et de petites tomates. Je

Procida me réconcilie avec la vie lorsque celle-ci glisse entre mes yeux. Cette île me rassemble et me ressemble. Elle irradie en moi, éloigne de la peau de mon âme les tourments. J’habite Procida comme le fleuve finit par habiter la mer. Ma confusion des sentiments s’épanouit sur le microcosme de la Corricella comme une feuille de thé dans l’eau bouillante. Chaque chose reprend place, chaque être observe l’autre en amitié ; insulairement. Ici je découle. Deviens poisson, nage en eaux claires. Je mûris comme le citron sous le soleil clément. J’oublie le manque. Je me nourris d’ombre et de petites tomates. Je  plonge dans l’eau noire, pilote le bateau, un gozzo, comme je caresserais une nouvelle femme. Le voilier de Paolo qui s’avance pour mouiller dans l’anse de Chiaia, le regard du vieux pêcheur taiseux qui reprise son filet, l’écho d’une Vespa à l’assaut de Terra Murata suffisent à mon bonheur écrasé de soleil du passager clandestin que je suis devenu sur l’île de mes ancêtres.

plonge dans l’eau noire, pilote le bateau, un gozzo, comme je caresserais une nouvelle femme. Le voilier de Paolo qui s’avance pour mouiller dans l’anse de Chiaia, le regard du vieux pêcheur taiseux qui reprise son filet, l’écho d’une Vespa à l’assaut de Terra Murata suffisent à mon bonheur écrasé de soleil du passager clandestin que je suis devenu sur l’île de mes ancêtres.

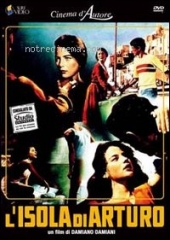

interdites, adapté de l'Isola di Arturo, L'Île d'Arturo, d'Elsa Morante, le grand roman (Prix Strega 1957 -le Goncourt italien), de "la" Morante et qui a Procida pour cadre? Le film valut à Damiani le Grand Prix du Festival de Saint-Sebastien en 1961. Damiani était le cinéaste des problèmes sociaux et il se rapproche en cela du néoréalisme italien. L'Île des amours interdites, tourné en noir et blanc, montre une Procida encore sauvage, une prison, Terra Murata, en activité (elle ne fermera qu'en 1988) et des personnages d'une sensibilité à fleur de peau. De ce film, fidèle au roman, il se dégage une poésie simple, un dépouillement; une vérité pure comme l'enfance lorsqu'elle rencontre la mélancolie et qu'elle cesse de jouer avec un chien sur la plage.

interdites, adapté de l'Isola di Arturo, L'Île d'Arturo, d'Elsa Morante, le grand roman (Prix Strega 1957 -le Goncourt italien), de "la" Morante et qui a Procida pour cadre? Le film valut à Damiani le Grand Prix du Festival de Saint-Sebastien en 1961. Damiani était le cinéaste des problèmes sociaux et il se rapproche en cela du néoréalisme italien. L'Île des amours interdites, tourné en noir et blanc, montre une Procida encore sauvage, une prison, Terra Murata, en activité (elle ne fermera qu'en 1988) et des personnages d'une sensibilité à fleur de peau. De ce film, fidèle au roman, il se dégage une poésie simple, un dépouillement; une vérité pure comme l'enfance lorsqu'elle rencontre la mélancolie et qu'elle cesse de jouer avec un chien sur la plage. Pour l'édition du centenaire de la naissance de l'auteur de L'île d'Arturo, de Aracoeli, de La Storia et autres chefs-d'oeuvre, le Prix Elsa Morante -présidé par Tjuna Notarbartolo, une amie follement amoureuse de Procida, écrivain (son dernier livre A volo d'angelo, Felici editore, connaît

Pour l'édition du centenaire de la naissance de l'auteur de L'île d'Arturo, de Aracoeli, de La Storia et autres chefs-d'oeuvre, le Prix Elsa Morante -présidé par Tjuna Notarbartolo, une amie follement amoureuse de Procida, écrivain (son dernier livre A volo d'angelo, Felici editore, connaît  leurs paroles. Extrait du Corriere della sera de ce jour : Nel centenario della nascita di Elsa Morante, il Premio intitolato alla grande scrittrice si arricchisce di una nuova sezione, 'Parole in musica', dedicata ai grandi cantautori italiani, e la giuria presieduta da Dacia Maraini premia Gianna Nannini ''per la narrativita' luminosa delle sue canzoni, veicolo di emozioni nel senso piu' 'morantiano' del termine'. Voici le site de Gianna Nannini, italianissime comme on aime, la voix éraillée à mort, qui semble gravée à la grappa et à la clope, à l'insomnie et au sexe; bref d'un certain glamour... :

leurs paroles. Extrait du Corriere della sera de ce jour : Nel centenario della nascita di Elsa Morante, il Premio intitolato alla grande scrittrice si arricchisce di una nuova sezione, 'Parole in musica', dedicata ai grandi cantautori italiani, e la giuria presieduta da Dacia Maraini premia Gianna Nannini ''per la narrativita' luminosa delle sue canzoni, veicolo di emozioni nel senso piu' 'morantiano' del termine'. Voici le site de Gianna Nannini, italianissime comme on aime, la voix éraillée à mort, qui semble gravée à la grappa et à la clope, à l'insomnie et au sexe; bref d'un certain glamour... :

rappelle -en la modernisant considérablement, cela va de soi-, la prose langoureuse, enveloppante, envoûtante, impregnée de tant de sortilèges de "la" Morante, dont on ne se lasse pas de relire L'Île d'Arturo, entre autres romans marquants de la littérature italienne du XXème siècle. Lire par ailleurs ses Récits oubliés publiés par Verdier, l'heureux et méritant éditeur de Lagrasse qui vient de remporter ce matin le Prix Décembre avec Mathieu Riboulet et ses Oeuvres de miséricorde.

rappelle -en la modernisant considérablement, cela va de soi-, la prose langoureuse, enveloppante, envoûtante, impregnée de tant de sortilèges de "la" Morante, dont on ne se lasse pas de relire L'Île d'Arturo, entre autres romans marquants de la littérature italienne du XXème siècle. Lire par ailleurs ses Récits oubliés publiés par Verdier, l'heureux et méritant éditeur de Lagrasse qui vient de remporter ce matin le Prix Décembre avec Mathieu Riboulet et ses Oeuvres de miséricorde.  Notre-Dame du Nil (Gallimard, éditeur de Le Clézio... et qui n'avait pour l'heure rien raflé dans la course aux Prix) et son auteure rwandaise méconnue, Scholastique Mukasonga, alors qu'il ne figurait pas sur la short list et que peu de jurés avaient même eu connaissance du livre (Jérôme Garcin, de L'Obs, l'avait, lui, lu et en avait rendu compte dans ses pages). L'auteure, aussitôt prévenue, aurait même cru à une blague par téléphone. C'est dire! Comment comprendre une telle surprise dont le Renaudot est d'ailleurs coutumier (Némirovsky et Pennac, déjà, pour des raisons différentes...). Le non-respect des règles, passe. Ce détournement au service de rattrapages, non. Mais on va encore penser que je suis mauvaise langue.

Notre-Dame du Nil (Gallimard, éditeur de Le Clézio... et qui n'avait pour l'heure rien raflé dans la course aux Prix) et son auteure rwandaise méconnue, Scholastique Mukasonga, alors qu'il ne figurait pas sur la short list et que peu de jurés avaient même eu connaissance du livre (Jérôme Garcin, de L'Obs, l'avait, lui, lu et en avait rendu compte dans ses pages). L'auteure, aussitôt prévenue, aurait même cru à une blague par téléphone. C'est dire! Comment comprendre une telle surprise dont le Renaudot est d'ailleurs coutumier (Némirovsky et Pennac, déjà, pour des raisons différentes...). Le non-respect des règles, passe. Ce détournement au service de rattrapages, non. Mais on va encore penser que je suis mauvaise langue.

©L.M. Juillet 2011.

©L.M. Juillet 2011.

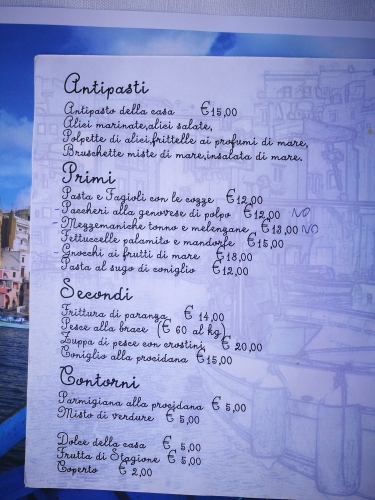

(banal), va sur un rouge léger : le jus de raisin fermenté bio de Thierry Germain : Domaine des Roches Neuves, en 2010. C'est un saumur-champigny qui se croque, il est frais comme une place de village genre Uzès sous les platanes à l'heure de la belote, et gourmand comme les draps un rien rêches et raides à l'heure de la sieste d'un juin forcément érotique.

(banal), va sur un rouge léger : le jus de raisin fermenté bio de Thierry Germain : Domaine des Roches Neuves, en 2010. C'est un saumur-champigny qui se croque, il est frais comme une place de village genre Uzès sous les platanes à l'heure de la belote, et gourmand comme les draps un rien rêches et raides à l'heure de la sieste d'un juin forcément érotique. Pour finir, au salon en écoutant de la viole de gambe, un limoncello della casa mazzella di bosco, ça te dit?..

Pour finir, au salon en écoutant de la viole de gambe, un limoncello della casa mazzella di bosco, ça te dit?.. Connnaissez-vous la napolitude

Connnaissez-vous la napolitude

Acqua fresca

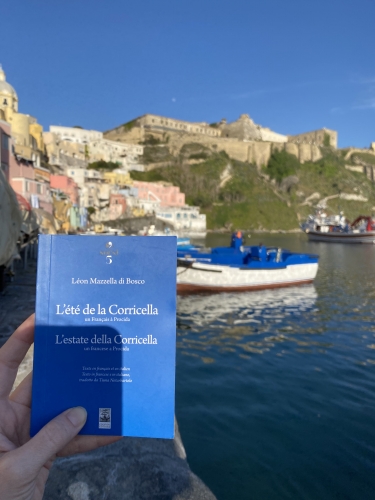

Acqua fresca Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado (

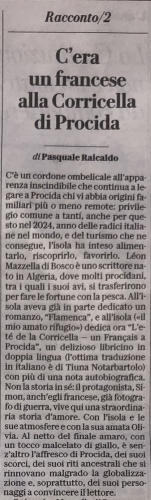

Une semaine sur l'île de Procida regonfle, donne envie de continuer d'écrire, d'écrire là-bas aussi, à défaut d'y vivre; entre deux balades en scooter d'une plage l'autre, et deux terrasses de restaurants de poissons et de fruits de mer. L'île n'est-elle pas devenue un jardin d'écriture, où Elsa Morante écrivit plusieurs de ses livres, dans la propriété Mazzella di Bosco ou hôtel Eldorado ( Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz

Corricella, avec la côte amalfitaine et Capri à l'horiz de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas.

de récits sur Procida rassemblés par Tjuna Notarbartolo, écrivain et présidente du Prix Elsa-Morante, augmente cette fois d'une joie singulière, celle qui rassérène car elle est fleurie de promesses et de bonheurs à venir, encore, bientôt ; là-bas.