Prof Nabokov

Nota : j'ai eu deux, non, trois profs exceptionnels, marquants : Jacques Ellul à Sciences-Po, Michèle Breton, ma prof de philo en Terminale à Bayonne - décédée d'ailleurs cette semaine (lu dans le Carnet de Sud Ouest Pays basque, ce matin) et Yves Louis, prof de Français en Première au même lycée, décédé en novembre dernier et à qui je dois certainement mon éveil décisif à la littérature via quelques poèmes d'Apollinaire, de Saint-John Perse et de Michaux. Mais que j'aurais aimé avoir Nabokov pour prof ! Et suivre ses cours en candidat libre, comme je suivais en catimini, affamé, ceux de philosophie, sur le désir et le temps, donnés par Nicolas Grimaldi à la fac de Lettres de Bordeaux (je séchais ceux de Droit pour ce faire). Nabokov... J'ai retrouvé les lignes qui suivent dans les archives de Kallyvasco, millésime 2010. Je les ressers comme on sort un gigot du congélateur. Afaria ! / A tavola !

*

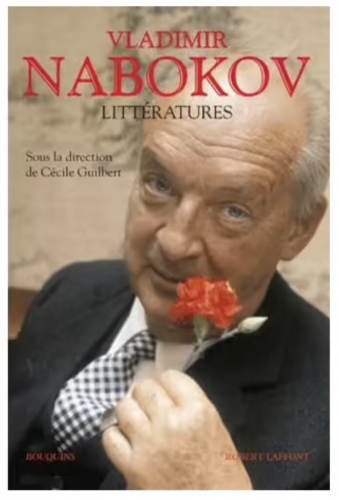

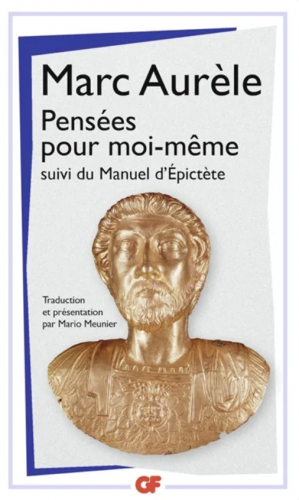

J'en rêvais, Bouquins/Laffont l'a fait (en février 2010). Les fameux cours de littérature donnés par l'auteur de Lolita dans plusieurs universités américaines, notamment celle de Cornell, entre 1941 et 1958, reparaissent en un seul et épais volume au papier bible délicat (1212 pages, 31€). Dedans ? Des trésors, la caverne d'un Ali forcément baba : lo mejor de Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, Proust, Kafka, Joyce, Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, Gorki, Cervantes... Du pur jus d'intelligence libre et claquante, du talent d'un écrivain dont on devine le grain de la voix, de la verve d'un qui vilipendait vertement les Philistins (la préface lumineuse de Cécile Guilbert est sur ce point salutaire, ainsi que les pages 98 à 114 du Nikolaï Gogol, essai virulent du même Nabokov, reparcouru pour l'occasion dans sa belle édition de 1953 à La Table Ronde) comme Socrate jetait avec l'eau du bain les Sophistes. Introduction de John Updike, quand même (mais bof...). Ulysse, Swann, Anna Karénine, La métamorphose, le Quichotte, La Dame au petit chien... Passés au tamis nabokovien deviennent des astres lustrés par un vieux flacon de Mirror que l'on n'espérait plus. Le BONHEUR.

Proust / Nabokov

Lire le cours de littérature de Nabokov, sur Proust notamment, est un bain de lumière. Il y a bien sûr les biographes solides, à l'anglo-saxonne, façon Lottmann sur Camus et Painter sur Proust. Il y a aussi les brillants exégètes comme Tadié sur Proust (ou de Biasi sur Flaubert). Mais il y a enfin les livres d'écrivains sur les écrivains, il y a l'empathie et la finesse de l'analyse du dedans d'un Nabokov, admiratif mais pas trop, qui nous éclaire avec une intelligence incandescente. Ses pages sur Du côté de chez Swann (284 à 331, à peine 50 dans le très précieux opus : Littératures, paru chez Laffont/Bouquins), sont aussi éveillantes que celles consacrées au sujet par Gracq dans En lisant en écrivant (Proust considéré comme terminus). « L'ensemble est une sorte de chasse au trésor, où le trésor est le temps, et le passé la cachette, (nous souffle le génial chasseur de papillons trop occulté par Lolita). C'est là le sens profond du titre, A la recherche du temps perdu. La transmutation de la sensation en sentiment, le flux et le reflux de la mémoire, les vagues d'émotion telles que le désir, la jalousie et l'euphorie artistique, voilà le matériau de cette oeuvre énorme et cependant singulièrement légère et translucide. » Nabokov plante le décor, synthétique, et prévient : « Il y a une chose dont vos esprits doivent bien se pénétrer (il s'adresse à ses étudiants) : l'oeuvre n'est pas autobiographique, le narrateur n'est pas Proust en tant qu'individu, et les personnages n'ont jamais existé ailleurs que dans l'esprit de l'auteur. » (...) « Proust est un prisme. Son seul objet est de réfracter, et, par réfraction, de recréer rétrospectivement un monde. « (...) « Les créatures prismatiques de Proust n'ont pas d'emploi, leur emploi est d'amuser l'auteur. » Nous entrons ainsi dans une oeuvre d'art dont l'ampleur est considérable. Nous sommes au sein d'une évocation gigantesque et aux ramifications qui semblent infinies, pas d'une description. Ni d'une autofiction, suis-je tenté d'ajouter. Ce serait trop facile! Et les Serge Doubrovsky (paix à son oeuvre) et autres Philippe Vilain se réjouiraient en hâte. Non. Proust est autrement plus complexe tout en restant limpide, par la force surhumaine de son style, par la grâce dont la Recherche est empreinte de la première ligne à la dernière (pour peu que l'on sache tourner les pages lorsqu'il le faut ; à bon escient). « En matière de générosité verbale, dit Nabokov à propos de l'usage de la métaphore par Proust, c'est un véritable Père Noël. » Chez Proust, poursuit-il, « conversations et descriptions s'entremêlent, créant une nouvelle unité où fleur et insecte appartiennent à un seul et même arbre en fleurs. » Nabokov souligne avec tact une façon de déplier l'image comme un éventail, procédé caractéristiquement proustien. Prenons « le » personnage. Proust, selon Nabokov, l'appréhende comme une personnalité connue de façon comparative seulement, jamais de façon absolue. Aussi, « au lieu de le hacher menu (façon Joyce avec Ulysse), il nous montre tel personnage à travers l'idée que d'autres personnages se font de ce personnage. Et il espère, après avoir donné une série de ces prismes et de ces reflets, les combiner pour en faire une réalité artistique. » Bien sûr, Nabokov évoque – avec une infinie douceur, pas comme un chirurgien de l’Université ou un critique littéraire armé de sourds couteaux revanchards –, la madeleine, le baiser de maman, Combray, la flèche pourpre, la crème au chocolat, Méséglise, Vinteuil, Léonie, la mort de la grand-mère, la jalousie – qui éclatera beaucoup plus loin avec Albertine, Guermantes, les cattleyas… Mais il ne brille jamais aussi intensément que lorsqu’il parle de cette notion du temps incorporé, de ce quelque chose de plus que la mémoire. « Un bouquet de sensations dans le présent et la vision d’un événement ou d’une sensation dans le passé, voilà où la sensation et la mémoire se rejoignent, où le temps perdu se retrouve. » Un chef d’œuvre de chevet ce cours, vous dis-je ! L.M.

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>  Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.

Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.

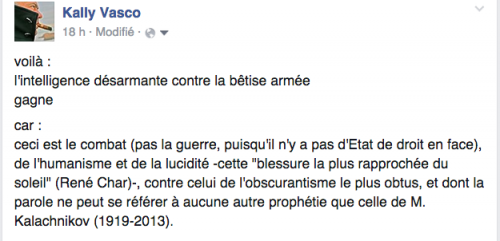

Dans la seule journée d'avant-hier, 28 novembre, 661 visiteurs uniques ont vu/lu 13 524 pages de ce blog : c'est pas mal, et c'est je pense un record depuis que j'ai ouvert KallyVasco il y a bientôt huit ans. Merci, chers visiteurs, de votre curiosité, de votre passage, et bienvenue à la case commentaires. Ce blog repose sur le principe de partage, car je n'aime rien comme

Dans la seule journée d'avant-hier, 28 novembre, 661 visiteurs uniques ont vu/lu 13 524 pages de ce blog : c'est pas mal, et c'est je pense un record depuis que j'ai ouvert KallyVasco il y a bientôt huit ans. Merci, chers visiteurs, de votre curiosité, de votre passage, et bienvenue à la case commentaires. Ce blog repose sur le principe de partage, car je n'aime rien comme

Lalande dans le 14 ème à Paris), à l'occasion de la Saint-Gargantua (en réalité la Saint-Apollinaire, sur le calendrier), qui fut célébrée dans 28 bistrots parisiens. Et c'est dans celui "d'à côté" que le chapitre des intronisations eut lieu. Parmi les nouveaux chevaliers, il y a, de gauche à droite sur la photo ci-dessus : mes consoeurs Ophélie Neiman (blogueuse vins : Miss Glou Glou) et Anne-Victoire Jocteur Monrozier (blogueuse vin : Vicky Wine, à qui j'ai l'impression d'en coller une en prêtant serment et c'est dommage car elle est très mignonne, mais on peut la voir plus bas et des centaines de fois sur son blog), ma pomme, Charlie Darenne (illustrateur), Thierry Cap de Coume (dessinateur, photographe) et Laurent Cazaux (du Bistrot qui nous accueillait). Avouez qu'on a l'air un peu benêts avec nos bavettes, puis avec nos diplômes de chevaliers et nos grosses médailles, mais bon, c'est ainsi. On assume; cul-sec (le deal était de jurer de défendre les vins de Chinon en tous lieux, puis de vider le vase afin d'obtenir la médaille. Et à 17 h, c'est pas facile...).

Lalande dans le 14 ème à Paris), à l'occasion de la Saint-Gargantua (en réalité la Saint-Apollinaire, sur le calendrier), qui fut célébrée dans 28 bistrots parisiens. Et c'est dans celui "d'à côté" que le chapitre des intronisations eut lieu. Parmi les nouveaux chevaliers, il y a, de gauche à droite sur la photo ci-dessus : mes consoeurs Ophélie Neiman (blogueuse vins : Miss Glou Glou) et Anne-Victoire Jocteur Monrozier (blogueuse vin : Vicky Wine, à qui j'ai l'impression d'en coller une en prêtant serment et c'est dommage car elle est très mignonne, mais on peut la voir plus bas et des centaines de fois sur son blog), ma pomme, Charlie Darenne (illustrateur), Thierry Cap de Coume (dessinateur, photographe) et Laurent Cazaux (du Bistrot qui nous accueillait). Avouez qu'on a l'air un peu benêts avec nos bavettes, puis avec nos diplômes de chevaliers et nos grosses médailles, mais bon, c'est ainsi. On assume; cul-sec (le deal était de jurer de défendre les vins de Chinon en tous lieux, puis de vider le vase afin d'obtenir la médaille. Et à 17 h, c'est pas facile...).

Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes en (je confesse) "googlisant" les mots chasses furtives :

Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes en (je confesse) "googlisant" les mots chasses furtives :

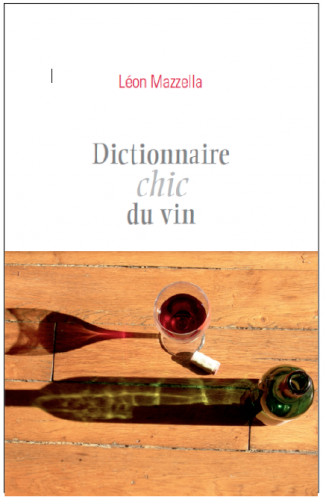

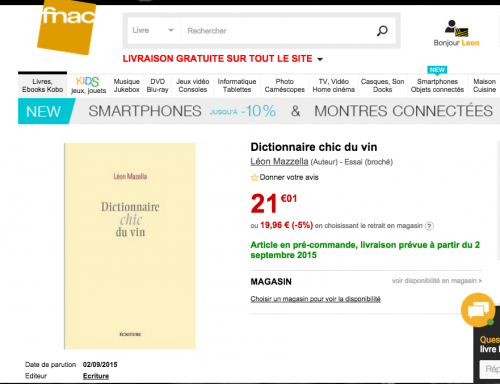

C'est la rentrée, c'est l'temps des vendanges et des dégust' d'automne...

C'est la rentrée, c'est l'temps des vendanges et des dégust' d'automne...

Reprendre la lecture des Ménines, de Velasquez, faite par Michel Foucault, au début de ses monumentaux Mots et les choses, c’est boire une vision lumineuse et infiniment tonique du peintre et de ses doubles.

Reprendre la lecture des Ménines, de Velasquez, faite par Michel Foucault, au début de ses monumentaux Mots et les choses, c’est boire une vision lumineuse et infiniment tonique du peintre et de ses doubles.