Jardinage littéraire

Des Mille et une nuits à Proust, du Cantique des cantiques à Kafka et Flaubert, en passant par Yourcenar ou Ji Cheng et Claude Simon, les grands textes, et de nombreux écrivains, ont célébré le jardin. Florilège et promenade dans les allées, avec larges extraits prélevés parmi les livres de ma bibliothèque verte...

Article (retrouvé) paru le 22 mars 2007 dans Le Journal du Salon du Livre (de Paris).

Voltaire, d’abord. Avant La Genèse. Candide, chapitre XXX : « Il faut cultiver son jardin ». Dont acte. Le précepte est indestructible. Ecrit à l’anti-rides. Et l’avantage, c’est que chacun l’interprète à sa guise ou selon son humeur. Telle est la non-leçon voltairienne. Sa lumineuse liberté.

La Genèse, donc : « Iahvé Elohim planta un jardin en Eden, à l’Orient, et il y plaça l’homme qu’il avait formé. Iahvé Elohim fit germer du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, ainsi que l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin… » (C’était commode).

Depuis, le jardin n’a cessé d’inspirer. L’existence même du jardin est source d’inspiration : avant d’être sujet d’écriture, le jardin comme espace et environnement de l’écrivain, est propice à l’écriture. Il n’est qu’à lire ce petit bijou qu’est Ecrit dans un jardin, de Marguerite Yourcenar, pour s’en convaincre. L’art du jardin, spécialité extrême-orientale classique, est éminemment littéraire : en effet, comment ne pas oser la métaphore des plantes et des fleurs que l’on plante avec les mots et les phrases que l’on pose ?

Yuan Ye (Le Traité du jardin, publié en 1635), du maître jardinier chinois Ji Cheng, inscrit l’action dans la durée. Comme l’écrivain l’écriture : « Au bord du ruisseau, on plantera des orchidées et des iris. Les sentiers seront bornés des Trois Bons Amis (le prunier, le bambou et le rocher). Il s’agit d’une œuvre qui doit durer mille automnes. (…) Quoique fait par l’homme, le jardin semblera l’œuvre de la nature ». Et le livre, légende. Un « livre de sable », une notion chère à Jorge Luis Borges. Sensuelle, pensée avec méticulosité, l’art du jardin est un bouquet de vertus pour l’âme et les sens. C’est un art qui veille au bien-être et prédispose à la création, en somme : « Dans la nuit, la pluie tombera sur les bananiers, comme les larmes de sirènes en pleurs. Quant à la brise matinale, elle soufflera à travers les saules qui se balanceront comme des selves danseuses. (…) Il faut planter les bambous devant les fenêtres et les poiriers dans les cours. Le vent, murmurant à travers les arbres, viendra effleurer doucement le luth et les livres posés sur le chevet ». Avec une poésie subtile, le maître jardinier qui conçut de nombreux jardins sous la dynastie Ming, disait encore : « Bien que tout ceci ne soit qu'une création humaine, elle peut paraître œuvre du Ciel »…

Remonter au Poème de la Bible, Le Cantique des cantiques permet d’y cueillir d’admirables pétales sur le motif. « C’est un jardin fermé que ma sœur fiancée, une source fermée, une fontaine scellée ; un bosquet où le grenadier se mêle aux plus beaux fruits, le troène au nard, le nard, le safran, la cannelle, le cinname à toutes sortes d’arbres odorants, la myrrhe et l’aloès à toutes les plantes embaumées ; une fontaine dans un jardin, une source d’eau vive, un ruisseau qui coule du Liban. Levez-vous, aquilons ; venez, autans ; soufflez sur mon jardin pour que ses parfums se répandent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu’il mange de ses beaux fruits ! ».

Les Mille et Une Nuits ne sont pas non plus en reste d’évocations merveilleuses. Une parmi cent : « J’ouvris la première porte, et j’entrai dans un jardin fruitier, auquel je crois que dans l’univers il n’y en a point de comparable. Je ne pense pas même que celui que notre religion nous promet après la mort puisse le surpasser. (…) J’en sortis l’esprit rempli de ces merveilles ; je fermais la porte et ouvris celle qui suivait. Au lieu d’un jardin de fruits, j’en trouvai un de fleurs, qui n’était pas moins singulier dans son genre… ».

Verlaine, dans ses Poèmes saturniens pousse, lui aussi la porte qui ouvre sur le jardin merveilleux : « Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, / Je me suis promené dans le petit jardin / Qu’éclairait doucement le soleil du matin, / Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle… ».

La beauté des jardins a toujours captivé les poètes. Les fruits, les fleurs – depuis Ronsard (« Mignonne, allons voir si la rose… ») -, produisent par ailleurs des métaphores tantôt libidineuses, tantôt amoureuses. Question de sève.

Venant de Victor Hugo, cela peut étonner : « Nous allions au verger cueillir des bigarreaux. / Avec ses beaux bras blancs en marbre de Paros. (…) / Ses petits doigts allaient chercher le fuit vermeil, / Semblable au feu qu’on voit dans le buisson qui flambe. / Je montais derrière elle ; elle montrait sa jambe / Et disait : « Taisez-vous ! » à mes regards ardents ; (…) Penchée, elle m’offrait la cerise à sa bouche ; / Et ma bouche riait, et venait s’y poser, / Et laissait la cerise et prenait le baiser ».

Alexandre Vialatte, lui, aime les jardins municipaux : « L’homme ne vit réellement sa vie que dans la paix végétale des squares municipaux, devant le canard de Barbarie. (…) Si bien qu’on se croit au paradis et qu’il ne faut toucher à rien, ni aux fleurs, ni au séquoia, ni au canard, ni au silence, ni au jet d’eau, ni aux instruments de précision, de peur de fausser le mécanisme ; qui est certainement celui du bonheur ». Et c’est ainsi qu’Alexandre est grand !

Dans un registre différent, l’immense Claude Simon, dans Le Jardin des Plantes (il vécut Place Monge, dans le 5ème à Paris, à deux pas du Jardin de Buffon, Lacépède, Cuvier, et Jussieu), évoque avec une minutie saisissante, et dans une prose somptueuse, l’atmosphère du Jardin : les gens qui cassent la croûte, les clochards qui roupillent sur les bancs, le jardin zoologique, le Museum, les joggeurs, sur lesquels « les pastilles de soleil criblées par les feuillages glissent… (…) De nouveau, jaillissant des épaisses et vertes frondaisons des acacias, des peupliers, des frênes, des platanes et des hêtres l’oiseau lance son ricanement strident, moqueur et catastrophique qui monte par degrés, se déploie et retombe en cascade ».

Autre géant trop souvent réduit à certains aspects de sa vie privée, André Gide, qui vécut rue de Médicis, en face des Jardins du Luxembourg, à Paris, décrit fréquemment le « Luco », notamment dans Les Faux-Monnayeurs.

Comme Louis Aragon le fit, dans Le Paysan de Paris, au parc des Buttes-Chaumont, en y observant sa faune nocturne en compagnie d’André Breton. Il a notamment cette remarque sibylline : « Tout le bizarre de l’homme, et ce qu’il y a en lui de vagabond, et d’égaré, sans doute pourrait-il tenir dans ces deux syllabes : jardin. Jamais, qu’il se pare de diamants ou souffle dans le cuivre, une proposition plus étrange, une plus déroutante idée ne lui était venue que lorsqu’il inventa les jardins »…

Flaubert nous montre quant à lui un Pécuchet complètement absorbé par son jardin, habité par l’obsession de la bonne conduite des tailles et autres semis, sous l’œil critique de Bouvard. Car Pécuchet n’a pas la main verte… Le passage suivant vaut par son humour : « Les boutures ne reprirent pas, les greffes se décollèrent, la sève des marcottes s’arrêta, les arbres avaient le blanc dans leurs racines ; les semis furent une désolation. Le vent s’amusait à jeter bas les rames des haricots. L’abondance de la gadoue nuisit aux fraisiers, le défaut de pinçage aux tomates. Il manqua les brocolis, les aubergines, les navets, et du cresson de fontaine, qu’il avait voulu élever dans un baquet. Après le dégel, tous les artichauts étaient perdus. Les choux le consolèrent. Un, surtout, lui donna des espérances. Il s’épanouissait, montait, finit par être prodigieux et absolument incomestible. N’importe, Pécuchet fut content de posséder un monstre. Alors il tenta ce qui lui semblait être le summum de l’art : l’élève du melon ». Ce sera, on s’en doute, un échec cuisant.

Nous pourrions ainsi citer, à l’envi, Les Géorgiques de Virgile, L’Odyssée d’Homère, Esope (plagié plus tard par La Fontaine), Boileau, Huysmans, Balzac, pour ne citer que quelques grands classiques. Tous ont magnifié le jardin comme espace, tantôt foisonnant, tantôt raidi par l’ordre. Le génie du lieu, ouvert et façonné, a donné des pages éblouissantes chez Horace Walpole, auteur d’un Essai sur l’art des jardins modernes, et pour qui « créer un jardin, c’est peindre un paysage ». Le père fondateur du roman gothique louait le jardin à l’anglaise et vilipendait le jardin français façonné « à la Le Nôtre »… Vieille querelle, que les jardins japonais, subtils, font taire en étant seulement.

Colette, avec la fluidité de sa prose enchanteresse, aimait passionnément les jardins, même si la nature sauvage mais douce de sa Puisaye natale, avait sa préférence : « Demain je surprendrai à l’aube rouge sur les tamaris mouillés de rosée saline, sur les faux bambous qui retiennent, à la pointe de chaque lance bleue, une perle… ».

À l’opposé, Marguerite Duras décrit, superbement, et comme un pied de nez aux jardins bien ordonnés, un jardin de banlieue triste, du côté de Vitry, dans La Pluie d’été. L’auteur des Journées entières dans les arbres, adorait décrire tous les jardins, même luxuriants et indochinois (voir Le Square).

Il y a encore le jardin intérieur, « les roses fleurissent à l’intérieur », disait Jean Jaurès. À distinguer du nénuphar qui pousse à l’intérieur du poumon de Chloé (dans L’écume des jours, de Boris Vian), et du Roman de la rose, d’un Moyen-Âge qui aimait enclore l’amour courtois : la rose symbolisait la femme et le jardin, le lieu clos où elle se cachait.

Il y a enfin le jardin secret, là où poussent nos rêves et nos désirs. Et je laisserai, par paresse et par admiration, le mot de la fin à Antoine Blondin : « Un peu plus aventureux, je me serais fait jardinier » L.M.

---

Lire aussi : Le goût des jardins, et Les jardins secrets (Mercure de France).

Ré-ensauvageons la France est un beau cri prononcé par Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes Sud, dans la remarquable collection Mondes Sauvages). Ce plaidoyer pour une nature sauvage et libre (c'est le sous-titre), est un cri d'alarme assorti d'une batterie de propositions encourageantes, optimistes. Les constats sont durs, au chapitre de la litanie des disparitions, des dangers en tout genre, et du spectre de l'annihilation biologique qui menacerait évidemment l'espèce humaine à la suite des espèces animales. La Nature résiste pourtant avec une belle énergie. La forêt prospère, le grand gibier aussi (peut-être trop, selon les agriculteurs et les sylviculteurs), les grands prédateurs (ours, loup, lynx) reviennent, accompagnés parfois par des programmes naturalistes controversés. Il y a toute la place dans notre bel hexagone pour accueillir une biodiversité large, renaissante, plus nombreuse, plus variée, et en pleine forme. Ce livre de deux spécialistes (Cochet est agrégé de Sciences de la vie et de la terre, et il est attaché au Muséum national d'histoire naturelle. Durand est biologiste et ornithologue), parie sur une nouvelle alliance basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité. Preuves à l'appui en 176 pages toniques et bourrées d'informations fraîches et précises.

Ré-ensauvageons la France est un beau cri prononcé par Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes Sud, dans la remarquable collection Mondes Sauvages). Ce plaidoyer pour une nature sauvage et libre (c'est le sous-titre), est un cri d'alarme assorti d'une batterie de propositions encourageantes, optimistes. Les constats sont durs, au chapitre de la litanie des disparitions, des dangers en tout genre, et du spectre de l'annihilation biologique qui menacerait évidemment l'espèce humaine à la suite des espèces animales. La Nature résiste pourtant avec une belle énergie. La forêt prospère, le grand gibier aussi (peut-être trop, selon les agriculteurs et les sylviculteurs), les grands prédateurs (ours, loup, lynx) reviennent, accompagnés parfois par des programmes naturalistes controversés. Il y a toute la place dans notre bel hexagone pour accueillir une biodiversité large, renaissante, plus nombreuse, plus variée, et en pleine forme. Ce livre de deux spécialistes (Cochet est agrégé de Sciences de la vie et de la terre, et il est attaché au Muséum national d'histoire naturelle. Durand est biologiste et ornithologue), parie sur une nouvelle alliance basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité. Preuves à l'appui en 176 pages toniques et bourrées d'informations fraîches et précises. Sur un autre registre, Marion Ernwein donne Les natures de la ville néolibérale. Sous-titré : Une écologie politique du végétal urbain (UGA éditions : Université Grenoble Alpes, collection Ecotopiques). Fruit d'une enquête de terrain menée à Genève notamment sur plusieurs années, cet ouvrage d'une richesse et d'une culture immenses, emprunte autant à la philosophie qu'à l'architecture, à la sociologie et bien sûr aux sciences naturelles, et intéressera au premier chef les paysagistes et tous ceux qui ont souci des politiques d'aménagement d'espaces verts urbains, non plus comme des natures mortes, mais de plus en plus vivants, participatifs, dynamiques, inscrits dans un bien-être collectif durable, écosystémique, et néanmoins hyper urbain. L'auteur enseigne la géographie à Oxford, et développe ici, avec brio, une nouvelle écologie politique du végétal urbain donc, à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux. Magistral. L.M.

Sur un autre registre, Marion Ernwein donne Les natures de la ville néolibérale. Sous-titré : Une écologie politique du végétal urbain (UGA éditions : Université Grenoble Alpes, collection Ecotopiques). Fruit d'une enquête de terrain menée à Genève notamment sur plusieurs années, cet ouvrage d'une richesse et d'une culture immenses, emprunte autant à la philosophie qu'à l'architecture, à la sociologie et bien sûr aux sciences naturelles, et intéressera au premier chef les paysagistes et tous ceux qui ont souci des politiques d'aménagement d'espaces verts urbains, non plus comme des natures mortes, mais de plus en plus vivants, participatifs, dynamiques, inscrits dans un bien-être collectif durable, écosystémique, et néanmoins hyper urbain. L'auteur enseigne la géographie à Oxford, et développe ici, avec brio, une nouvelle écologie politique du végétal urbain donc, à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux. Magistral. L.M.

Cette fin d'après-midi du 11 novembre, trois chevreuils sur les cinq ayant passé la journée, ou peu s'en faut, couchés dans l'herbe comme chez Manet, parfois les deux yeux fermés, ce qui est rare (mes jumelles en témoignent), sont venus musarder et brouter quelques roses tardives sous les fenêtres de ma cuisine.

Cette fin d'après-midi du 11 novembre, trois chevreuils sur les cinq ayant passé la journée, ou peu s'en faut, couchés dans l'herbe comme chez Manet, parfois les deux yeux fermés, ce qui est rare (mes jumelles en témoignent), sont venus musarder et brouter quelques roses tardives sous les fenêtres de ma cuisine.  Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.

Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.

Tandis que je me promenais comme je le fais parfois dans la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, histoire de saluer les animaux emprisonnés, de bêtement tenter par le regard de soulager celui de l'Harfang des neiges, de l'oryx d'Arabie, du gaur, de l'orang-outan, ou encore de la panthère des neiges, je repensais à ce poème poignant de Rilke écrit ici même il y a 116 ans. La danse tragique de la panthère n'a pas changé... L.M.

Tandis que je me promenais comme je le fais parfois dans la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, histoire de saluer les animaux emprisonnés, de bêtement tenter par le regard de soulager celui de l'Harfang des neiges, de l'oryx d'Arabie, du gaur, de l'orang-outan, ou encore de la panthère des neiges, je repensais à ce poème poignant de Rilke écrit ici même il y a 116 ans. La danse tragique de la panthère n'a pas changé... L.M.

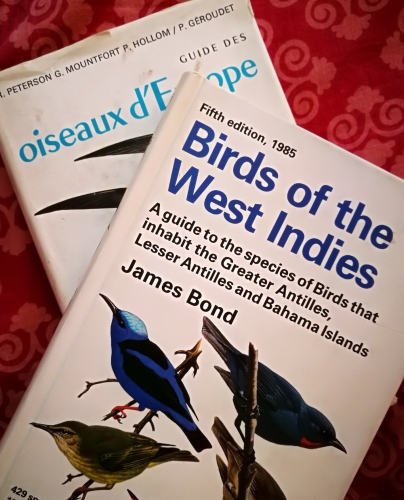

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

une échappée indienne à travers un carnet de croquis, entre autres, donnent un ton délicat au magazine.

une échappée indienne à travers un carnet de croquis, entre autres, donnent un ton délicat au magazine.

L'ami Christian Authier a décroché le Renaudot essai pour son magnifique De chez nous (Stock), évoqué ici, ainsi que sur le Huff'Post :

L'ami Christian Authier a décroché le Renaudot essai pour son magnifique De chez nous (Stock), évoqué ici, ainsi que sur le Huff'Post :  Sarah Bakewell, avec Comment vivre? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponses (Livre de Poche) redonne la fringale de relire les Essais. C'est brillant, tonique, lumineux, simple et tutoyant. Nous suivons Montaigne pas à pas au fil de sa vie et de ses réflexions permanentes. Et nous nous disons que l'auteur d'un incomparable livre-vie, est définitivement notre auteur-miroir, notre meilleur compagnon de chaque jour, notre philosophe quotidien

Sarah Bakewell, avec Comment vivre? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponses (Livre de Poche) redonne la fringale de relire les Essais. C'est brillant, tonique, lumineux, simple et tutoyant. Nous suivons Montaigne pas à pas au fil de sa vie et de ses réflexions permanentes. Et nous nous disons que l'auteur d'un incomparable livre-vie, est définitivement notre auteur-miroir, notre meilleur compagnon de chaque jour, notre philosophe quotidien (qui créa les éditions autrement) inaugure une collection, Lignes de vie d'un peuple, aux éditions HD, qui s'attachera à raconter les peuples aujourd'hui, par trop invisibles. En mettant en scène leurs valeurs, leurs interrogations, leurs créations, leurs passions en partage, à travers des narrations fortes, des portraits, des enquêtes de terrain rédigées par des écrivains un brin ethnologues, la collection promet d'offrir des histoires marquantes issues de cultures profondes. Avec Les Napolitains, déjà, c'est gagné : leur ironie dévastatrice, leur conscience aiguë du malheur de vivre, le bonheur simple de leur puissance d'exister spinozienne, leur sens inné d'acteurs tragiques -et comiques- de la comédie humaine, en font un peuple à part qui touche néanmoins à un certain universel, que d'aucuns lui envie. Titres à venir : Les Islandais, Les Catalans, les Ecossais, les Roumains, les Suisses, les Anglais, les Canadiens francophones, les Irlandais, les Brésiliens, les Indiens, les Ukrainiens : ça promet grave...

(qui créa les éditions autrement) inaugure une collection, Lignes de vie d'un peuple, aux éditions HD, qui s'attachera à raconter les peuples aujourd'hui, par trop invisibles. En mettant en scène leurs valeurs, leurs interrogations, leurs créations, leurs passions en partage, à travers des narrations fortes, des portraits, des enquêtes de terrain rédigées par des écrivains un brin ethnologues, la collection promet d'offrir des histoires marquantes issues de cultures profondes. Avec Les Napolitains, déjà, c'est gagné : leur ironie dévastatrice, leur conscience aiguë du malheur de vivre, le bonheur simple de leur puissance d'exister spinozienne, leur sens inné d'acteurs tragiques -et comiques- de la comédie humaine, en font un peuple à part qui touche néanmoins à un certain universel, que d'aucuns lui envie. Titres à venir : Les Islandais, Les Catalans, les Ecossais, les Roumains, les Suisses, les Anglais, les Canadiens francophones, les Irlandais, les Brésiliens, les Indiens, les Ukrainiens : ça promet grave... Le Dictionnaire chic de philosophie, de Frédéric Schiffter (Ecriture) est un abécédaire amoureux et désinvolte qui donne un salutaire coup de fouet à la philo. telle qu'on l'édite. Le prof-de-philo-surfeur-biarrot - à qui l'on doit également une délicieuse Petite philosophie du surf (Atlantica), est un dilettante de génie qui aime flirter dans tous les sens du terme : avec Montaigne, Cioran, Nietzsche

Le Dictionnaire chic de philosophie, de Frédéric Schiffter (Ecriture) est un abécédaire amoureux et désinvolte qui donne un salutaire coup de fouet à la philo. telle qu'on l'édite. Le prof-de-philo-surfeur-biarrot - à qui l'on doit également une délicieuse Petite philosophie du surf (Atlantica), est un dilettante de génie qui aime flirter dans tous les sens du terme : avec Montaigne, Cioran, Nietzsche  et les jolies filles, forcément. Nihilisme, bikinisme, mélancolie, dandysme, ivrognerie, onanisme, libertinage, naufrage amoureux, égoïsme, flemme et filles de la plage sont des entrées qui se côtoient et se frottent avec joie, dans ce gros bouquin à déguster comme Montaigne recommandait de lire : en picorant à la manière des poules.

et les jolies filles, forcément. Nihilisme, bikinisme, mélancolie, dandysme, ivrognerie, onanisme, libertinage, naufrage amoureux, égoïsme, flemme et filles de la plage sont des entrées qui se côtoient et se frottent avec joie, dans ce gros bouquin à déguster comme Montaigne recommandait de lire : en picorant à la manière des poules. précieuses, savoureuses, toujours très attendues chroniques intitulées Juste un mot, que l'ami Didier Pourquery a donné au Monde, et qu'il donne à présent au Huff'Post. Réunies (il y en a 100), elles dessinent un bonheur : celui de relire la pensée incisive de Pourquery, son écoute suraiguë, et tendre aussi, du monde contemporain (des mots) tel qu'il gesticule, évolue, se métisse, se fond, se confond et enrichit nos parlers contemporains. Il y est question de tics, de trouvailles, d'extravagances du langage quotidien. De Waouh! à Bâtard, de "J'lui fais" à Genre!, de Réenchanter à Melon (avoir le), en passant par Célib', Deadline, P'tit mail, Souci (pas d'), et de Boucle (tu me mets dans la), à Revisité, Improbable, Dispo, Boulet, ou encore Impacter, et Au final, les billets de Didier sont la peinture en mots de notre temps : c'est précieux, précis, drôle, fin, subtil, et c'est de surcroît un bonheur d'écriture et donc de lecture.

précieuses, savoureuses, toujours très attendues chroniques intitulées Juste un mot, que l'ami Didier Pourquery a donné au Monde, et qu'il donne à présent au Huff'Post. Réunies (il y en a 100), elles dessinent un bonheur : celui de relire la pensée incisive de Pourquery, son écoute suraiguë, et tendre aussi, du monde contemporain (des mots) tel qu'il gesticule, évolue, se métisse, se fond, se confond et enrichit nos parlers contemporains. Il y est question de tics, de trouvailles, d'extravagances du langage quotidien. De Waouh! à Bâtard, de "J'lui fais" à Genre!, de Réenchanter à Melon (avoir le), en passant par Célib', Deadline, P'tit mail, Souci (pas d'), et de Boucle (tu me mets dans la), à Revisité, Improbable, Dispo, Boulet, ou encore Impacter, et Au final, les billets de Didier sont la peinture en mots de notre temps : c'est précieux, précis, drôle, fin, subtil, et c'est de surcroît un bonheur d'écriture et donc de lecture.  Romans, de Patrick Modiano est le Quarto (Gallimard) qu'il faut avoir chez soi, car il rassemble le meilleur de notre nouveau Nobel : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures (son Goncourt), Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder (inoubliable livre!), Accident nocturne, Un pedigree (à nos yeux le plus touchant, car peut-être le plus vrai de ses livres), Dans le café de la jeunesse perdue (sans doute le plus abouti des Modiano), et L'horizon. Avec ça, je vous mets L'herbe des nuits, ainsi que Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (le petit dernier, d'une tendresse extrême, qui fait forcément un carton en librairie), et je vous sers aussi Une jeunesse -Allez! Vous

Romans, de Patrick Modiano est le Quarto (Gallimard) qu'il faut avoir chez soi, car il rassemble le meilleur de notre nouveau Nobel : Villa triste, Livret de famille, Rue des boutiques obscures (son Goncourt), Remise de peine, Chien de printemps, Dora Bruder (inoubliable livre!), Accident nocturne, Un pedigree (à nos yeux le plus touchant, car peut-être le plus vrai de ses livres), Dans le café de la jeunesse perdue (sans doute le plus abouti des Modiano), et L'horizon. Avec ça, je vous mets L'herbe des nuits, ainsi que Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (le petit dernier, d'une tendresse extrême, qui fait forcément un carton en librairie), et je vous sers aussi Une jeunesse -Allez! Vous tenez là l'oeuvre d'un homme humble, qui s'exprime aussi mal à l'oral qu'il excelle, à l'écrit, à nous (re)dire le Paris des années noires de l'Occupation - et pas seulement. Le Quarto, Romans est par ailleurs enrichi d'un cahier de photos tirées des archives personnelles de l'auteur, qui en disent plus long qu'une biographie. Intime et pudique à la fois, comme Modiano lui-même.

tenez là l'oeuvre d'un homme humble, qui s'exprime aussi mal à l'oral qu'il excelle, à l'écrit, à nous (re)dire le Paris des années noires de l'Occupation - et pas seulement. Le Quarto, Romans est par ailleurs enrichi d'un cahier de photos tirées des archives personnelles de l'auteur, qui en disent plus long qu'une biographie. Intime et pudique à la fois, comme Modiano lui-même. Je me suis régalé à feuilleter, à m'arrêter ici ou là selon l'humeur, au fil des pages, de 365 expressions philosophiques expliquées, de Michel Brivot et Nicole Masson (Chêne), car c'est un rappel salutaire et ludique qui nous est fait, à partir de citations célèbres, assorties de leur explication simple, de leur contexte et de quelques mots sur leur auteur. C'est donc pédagogique, à glisser dans le sac à dos des ados, tiens! Afin qu'ils lâchent un instant leur outils 2.0 pour se pencher sur des pistes de réflexions bien connues, comme On ne naît pas femme, on le devient (Beauvoir), L'enfer, c'est les autres (Sartre), Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable (Boileau), Ce qui est animal devient humain, ce qui est humain devient animal (Marx), etc. Ca ne peut pas faire de mal.

Je me suis régalé à feuilleter, à m'arrêter ici ou là selon l'humeur, au fil des pages, de 365 expressions philosophiques expliquées, de Michel Brivot et Nicole Masson (Chêne), car c'est un rappel salutaire et ludique qui nous est fait, à partir de citations célèbres, assorties de leur explication simple, de leur contexte et de quelques mots sur leur auteur. C'est donc pédagogique, à glisser dans le sac à dos des ados, tiens! Afin qu'ils lâchent un instant leur outils 2.0 pour se pencher sur des pistes de réflexions bien connues, comme On ne naît pas femme, on le devient (Beauvoir), L'enfer, c'est les autres (Sartre), Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable (Boileau), Ce qui est animal devient humain, ce qui est humain devient animal (Marx), etc. Ca ne peut pas faire de mal. de plantes doit posséder, car c'est une somme, signée d'un grand spécialiste, Jean-Marie Pelt, que c'est admirablement bien illustré de planches botaniques et de chromo anciens. Cela s'appelle Les Plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui décorent (les trois parties de ce gros ouvrage). Un album de longue garde, comme on le dit de certains grands crus.

de plantes doit posséder, car c'est une somme, signée d'un grand spécialiste, Jean-Marie Pelt, que c'est admirablement bien illustré de planches botaniques et de chromo anciens. Cela s'appelle Les Plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui décorent (les trois parties de ce gros ouvrage). Un album de longue garde, comme on le dit de certains grands crus. chroniques culinaires loufoques que le très regretté Pierre Desproges donna à Cuisine & Vins de France, de septembre 1984 à novembre 1985 (on s'en souvient bien!). C'est publié par Les Echappés, et c'est hilarant de la première à la dernière ligne On en pleure de bonheur en lisant, c'est du grand Desproges. Un grand régal. A table!

chroniques culinaires loufoques que le très regretté Pierre Desproges donna à Cuisine & Vins de France, de septembre 1984 à novembre 1985 (on s'en souvient bien!). C'est publié par Les Echappés, et c'est hilarant de la première à la dernière ligne On en pleure de bonheur en lisant, c'est du grand Desproges. Un grand régal. A table! Le beau livre des arbres et des fleurs que signe Dominique Pen Du -journaliste et auteur spécialisée (Chêne, 25€) faisait l'objet de deux ouvrages distincts parus l'an dernier. Réunis en un joli beau volume illustré de chromos anciennes : une page de texte sur un arbre ou une fleur et un chromo en face -telle est la maquette, d'une efficace simplicité, de ce dictionnaire compact de 350 pages. L'ouvrage offre plus de 160 entrées sous formes de fiches où l'anecdote est partout, et l'histoire, les termes vernaculaires, les rappels de certaines croyances dont la botanique est truffée sautent à chaque paragraphe. Le livre va d'Abies Pinsapo (le sapin d'Espagne) à Zinnia (une fleur de la famille des Astéracées), en passant par l'ancolie, la digitale, le mancenillier, le phlox, la reine-des-prés, le sycomore et encore la verveine... Une lecture vivifiante.

Le beau livre des arbres et des fleurs que signe Dominique Pen Du -journaliste et auteur spécialisée (Chêne, 25€) faisait l'objet de deux ouvrages distincts parus l'an dernier. Réunis en un joli beau volume illustré de chromos anciennes : une page de texte sur un arbre ou une fleur et un chromo en face -telle est la maquette, d'une efficace simplicité, de ce dictionnaire compact de 350 pages. L'ouvrage offre plus de 160 entrées sous formes de fiches où l'anecdote est partout, et l'histoire, les termes vernaculaires, les rappels de certaines croyances dont la botanique est truffée sautent à chaque paragraphe. Le livre va d'Abies Pinsapo (le sapin d'Espagne) à Zinnia (une fleur de la famille des Astéracées), en passant par l'ancolie, la digitale, le mancenillier, le phlox, la reine-des-prés, le sycomore et encore la verveine... Une lecture vivifiante. Dans le même esprit, le somptueux Grand dictionnaire de mon petit jardin, d'Anne-France Dautheville (Belin, 28€), paru précédemment chez Minerva, est riche de 400 entrées où l'on passe en revue fleurs, arbres, insectes, oiseaux, maladies, haies, sol et autres serpents ou termes comme la floraison et concepts comme la ruse -car les herbes, mauvaises ou non, savent inventer des tours de passe-passe. Chaque note sur une plante, une fleur, un arbre, un fruit... délivre son bouquet d'informations insolites, d'enseignements historiques, anecdotiques ici aussi ou encore étymologiques. On ressort plus riche de chaque lecture faite au gré. Ce gros livre est de surcroît admirablement illustré de planches en couleurs et il comporte -cerise sur le gâteau-, des petits encadrés systématiques sur la culture (quand et comment planter) et les astuces (pour que ça pousse bien). C'est précieux. Il faut dire que son auteur est une spécialiste très cultivée, une voyageuse qui a sillonné le monde, discuté avec les jardiniers de tous les continents et qu'elle possède une plume alerte.

Dans le même esprit, le somptueux Grand dictionnaire de mon petit jardin, d'Anne-France Dautheville (Belin, 28€), paru précédemment chez Minerva, est riche de 400 entrées où l'on passe en revue fleurs, arbres, insectes, oiseaux, maladies, haies, sol et autres serpents ou termes comme la floraison et concepts comme la ruse -car les herbes, mauvaises ou non, savent inventer des tours de passe-passe. Chaque note sur une plante, une fleur, un arbre, un fruit... délivre son bouquet d'informations insolites, d'enseignements historiques, anecdotiques ici aussi ou encore étymologiques. On ressort plus riche de chaque lecture faite au gré. Ce gros livre est de surcroît admirablement illustré de planches en couleurs et il comporte -cerise sur le gâteau-, des petits encadrés systématiques sur la culture (quand et comment planter) et les astuces (pour que ça pousse bien). C'est précieux. Il faut dire que son auteur est une spécialiste très cultivée, une voyageuse qui a sillonné le monde, discuté avec les jardiniers de tous les continents et qu'elle possède une plume alerte. A la cueillette des plantes sauvages utiles. Plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, dépollueuses, fourragères... Ou comment savoir les reconnaître et minimiser le risque si l'on tente une aventure into the wild, ou bien si l'on souhaite par exemple fabriquer une eau de toilette personnalisée, ou vouloir bien identifier, tout simplement, les plantes sauvages entre elles. Tels sont les objets de ce livre très utile signé Nathalie Machon et Danielle Machon (Dunod, 15,90€). Ce guide "nouvelle génération", réalisé en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, est extrêmement fiable et pratique. Il appartient à la collection L'amateur de Nature, qui rassemble des guides de terrain comme celui-ci, richement illustrés (par Delphine Zigoni, en l'occurrence), bourrés d'infos et d'astuces. A glisser dans le sac à dos.

A la cueillette des plantes sauvages utiles. Plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, dépollueuses, fourragères... Ou comment savoir les reconnaître et minimiser le risque si l'on tente une aventure into the wild, ou bien si l'on souhaite par exemple fabriquer une eau de toilette personnalisée, ou vouloir bien identifier, tout simplement, les plantes sauvages entre elles. Tels sont les objets de ce livre très utile signé Nathalie Machon et Danielle Machon (Dunod, 15,90€). Ce guide "nouvelle génération", réalisé en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, est extrêmement fiable et pratique. Il appartient à la collection L'amateur de Nature, qui rassemble des guides de terrain comme celui-ci, richement illustrés (par Delphine Zigoni, en l'occurrence), bourrés d'infos et d'astuces. A glisser dans le sac à dos. Pour un nouvel exotisme au jardin, de Jean-Michel Groult (Actes Sud, 22€), fait le point sur la quête de l'exotisme devenue omniprésente dans nos jardins et ce depuis des lustres. L'auteur, à qui nous devons nombre d'ouvrages sur le sujet botanique (notamment, et parmi les plus récents, Une histoire des plantes politiquement incorrectes, évoquée sur ce blog), parle d'invitation au voyage immobile. Groult pense et démontre que cet exotisme va loin : fruit d'un tourment complexe fait de songes et de passions, il n'exprime pas qu'un aimable dépaysement, mais une façon bien occidentale, d'appréhender une relation au monde. Un essai brillant (admirable troisième chapitre, intitulé tropical pour être honnête).

Pour un nouvel exotisme au jardin, de Jean-Michel Groult (Actes Sud, 22€), fait le point sur la quête de l'exotisme devenue omniprésente dans nos jardins et ce depuis des lustres. L'auteur, à qui nous devons nombre d'ouvrages sur le sujet botanique (notamment, et parmi les plus récents, Une histoire des plantes politiquement incorrectes, évoquée sur ce blog), parle d'invitation au voyage immobile. Groult pense et démontre que cet exotisme va loin : fruit d'un tourment complexe fait de songes et de passions, il n'exprime pas qu'un aimable dépaysement, mais une façon bien occidentale, d'appréhender une relation au monde. Un essai brillant (admirable troisième chapitre, intitulé tropical pour être honnête).  Le paysagiste est un poète des jardins et cet ouvrage magnifique est pour lui et tous ceux qui poursuivent

Le paysagiste est un poète des jardins et cet ouvrage magnifique est pour lui et tous ceux qui poursuivent