Tripes & boyaux selon Blandine Vié

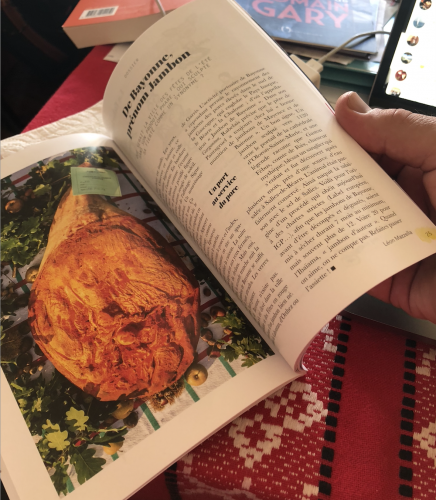

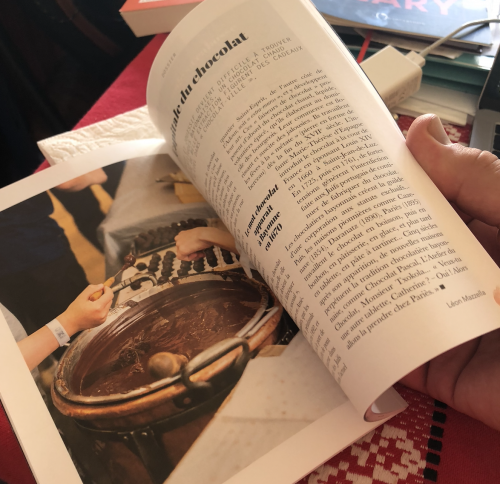

Blandine Vié est une journaliste épicurienne et auteur(e) ès art de vivre de plus de 150 livres sur le motif. J’ai d’ailleurs eu le plaisir de publier jadis certains de ses articles dans le magazine Gault-Millau que je pilotais, et deux livres en tant qu’éditeur chez editis, tel que « 100 recettes pour séduire » au sujet de la cuisine aphrodisiaque. Autrement dit, je connais l’animatrice du succulent site gretagarbure.com. Fidèle à ses marottes, notamment après un livre sur les « Testicules » qui fit date (aucune contrepèterie là-dessous), en voici un nouveau, intitulé « Tripes & boyaux » à l’enseigne du Cherche-Midi. Sous-titré « L’insolite et insolente cuisine culturelle du ventre ». Il s’agit d’un superbe, riche, copieux volume débordant de bon gras et de joie, mais avant tout d’érudition et de subtilité, car Blandine explore la langue, les traditions, la mémoire du ventre, notre second cerveau. Il y a du populaire, beaucoup d’esprit paysan dans ces pages ruisselantes de mets qui – personnellement – me font inévitablement craquer lorsque j’ai faim et que j’en aperçois. Rognons, ris de veau et d’agneau, cervelle, foie, tripes, tripoux, tablier de sapeur, langue, tricandilles, grenier médocain, sanquette, crépinette, andouille et andouillette, gras-double, oreilles, groin, tétines, cojones de toro, tête, pieds, jésus, j’aime tout ! Ce livre est un miracle qui dépasse l’évocation du saucisson et du boudin, car son auteure pense en mangeant, réfléchit en cuisinant, s’interroge en écrivant, en appelle à l’histoire, à l’art autant qu’au lard, ne manque ni d’humour ni d’audace, voire d’insolence puisque cette cuisine-là s’attache au caché, révèle les intérieurs, soit tout ce que les animaux ont dans le ventre – et c’est truculent, toujours. C’est aussi une encyclopédie du secret et du salé que nous tenons entre les mains. Le premier chapitre a pour titre « Histoire, mythologie et symbolique des boyaux de l’Antiquité à nos jours ». Du très sérieux. Jamais pontifiant. Simple et percutant, car très bien écrit. Démonstratif sans être didactique. On s’enrichit en lisant Madame Vié. Savez-vous par exemple que dans l’Égypte ancienne – et pas qu’elle -, les boyaux de mouton étaient utilisés comme préservatifs ? Cette débauche de savoir met de surcroît furieusement en appétit au fil de ces pages truffées de références littéraires – Blandine possède une immense culture -, car les plats pourvus d'étranges saveurs en génèrent depuis toujours. Elle n’oublie pas de livrer quelques recettes comme celle d’estomacs de cochon confits et citron vert de l’ami Éric Ospital. Fidèle à son amour de la langue française, Blandine nous offre une roborative et délicieuse partie de 115 pages consacrée aux mots et expressions des boyaux et des tripes. Un lexique singulier et des plus précieux, très « gourmot » ai-je envie d’écrire, afin de connaitre les secrets de la signification de tous les termes que l’on emploie couramment et qui proviennent du jargon boucher - « chair-cuitier ». Jouissif. Tout amateur de tripailles sait par ailleurs combien partager en couple des plats canailles est un acte somptueusement gourmand, et surtout chargé d’une rare sensualité. « Penser à récurer des intestins pour les fourrer est tout de même une sacrée trouvaille », lit-on. Cette phrase résume une démarche humaine ayant généré une modeste industrie boyaudière que d’aucuns battent aujourd’hui en brèche au nom de l’intolérance, à coups de steaks de soja et de sachets de quinoa. D’ailleurs, j’achèterai un exemplaire supplémentaire de ce précieux ouvrage pour le cas où je croise un jour un végan - afin de le lui offrir, d’observer sa réaction, puis de guetter sa conversion sans y croire bien sûr. Et j’ai tout à trac envie d’assister à un « pèle-porc » ou tue-cochon, puis de ripailler avec d’irréductibles compagnons hédonistes et quelques gastromaniaques aussi curieux qu’éclairés dégustant aux tables voisines. L.M.

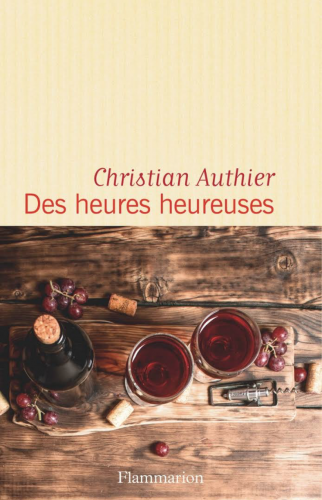

archives à l’onglet Recherche). Reste que « Comme un père » (éd. du Rocher) est à mes yeux un Grand Cru de l’auteur, où l’on retrouve un style immédiatement reconnaissable, une mélancolie inoffensive, un humour tendre, des formules aiguisées, des personnages que l’on a envie d’inviter à la maison, une Toulouse toujours plus tutoyante, une chute de roman qui fait du bien, une atmosphère légère pour exprimer des choses lourdes. Le talent, quoi. L.M.

archives à l’onglet Recherche). Reste que « Comme un père » (éd. du Rocher) est à mes yeux un Grand Cru de l’auteur, où l’on retrouve un style immédiatement reconnaissable, une mélancolie inoffensive, un humour tendre, des formules aiguisées, des personnages que l’on a envie d’inviter à la maison, une Toulouse toujours plus tutoyante, une chute de roman qui fait du bien, une atmosphère légère pour exprimer des choses lourdes. Le talent, quoi. L.M.

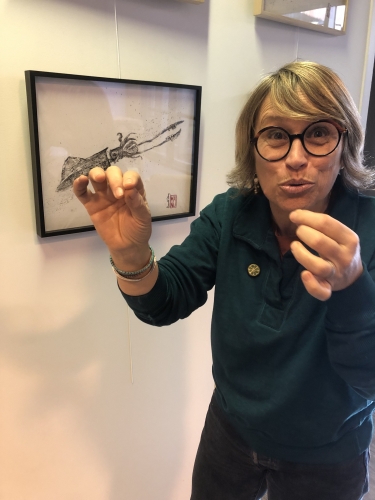

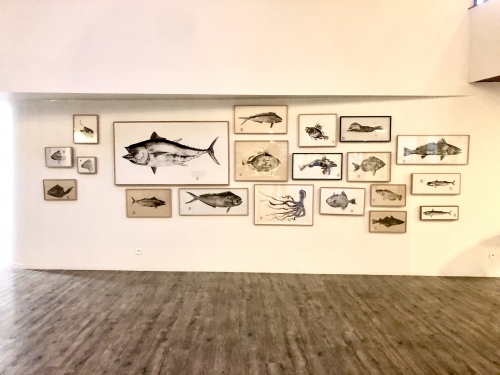

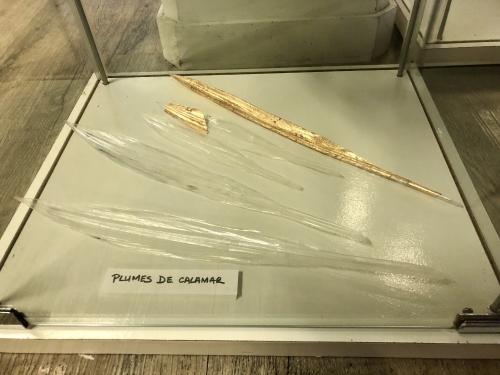

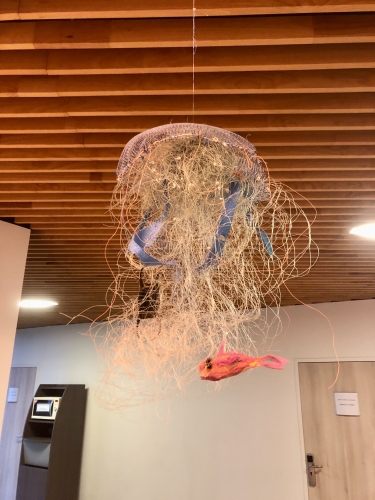

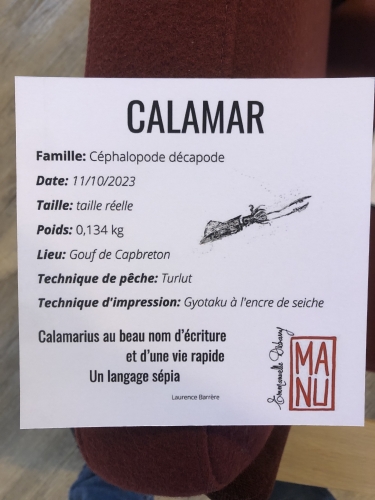

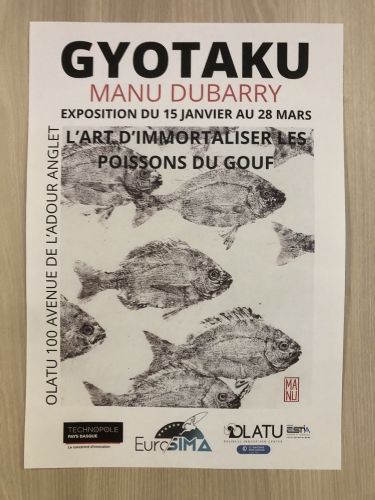

Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont

Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont  elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...

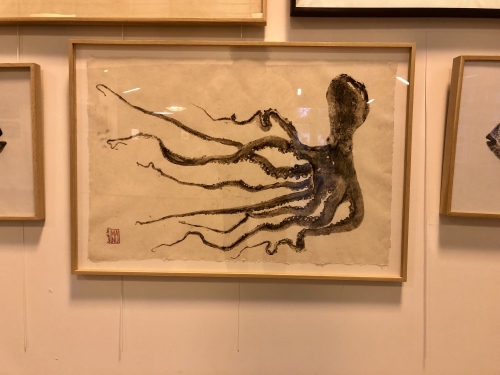

elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois... Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

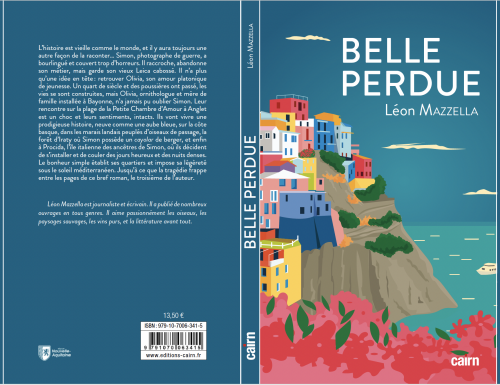

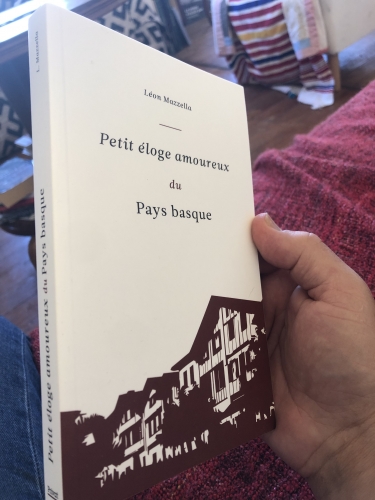

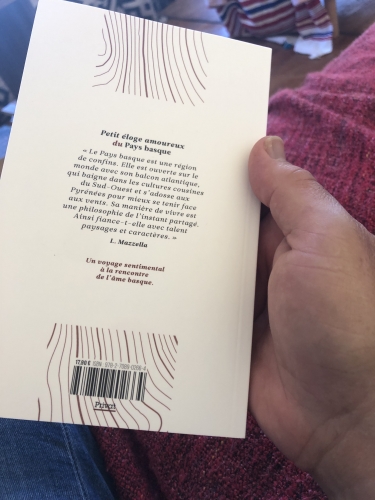

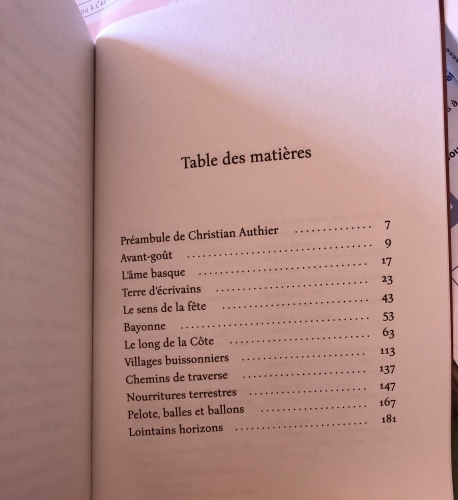

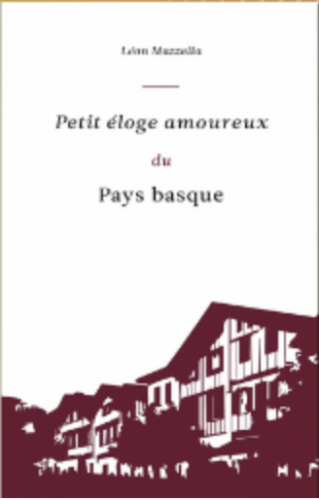

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

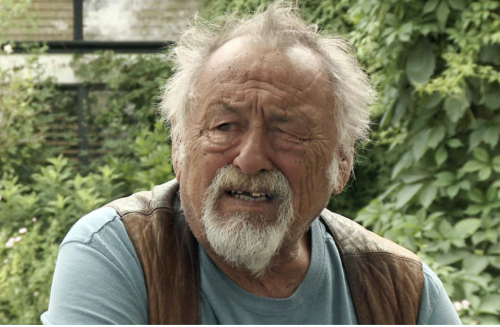

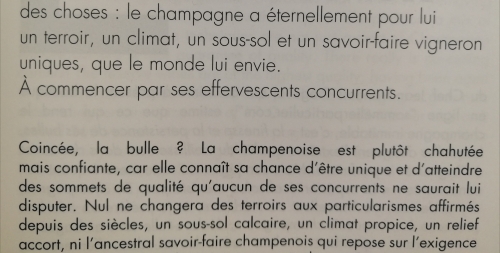

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée  (Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

(Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M. Les bulles étant inévitables dimanche prochain, voici pour commencer en fanfare, Petite Douceur, champagne rosé de la plus ancienne maison de vins de la Champagne, Gosset. Et pourquoi pas déboucher cette petite douceur au lit à l’heure du brunch, avec viennoiseries, brioche bien beurrée et des œufs au bacon ! Oubliez les boissons chaudes et les jus de fruits. Ce champagne à la robe délicatement saumonée et au nez de petits fruits rouges maintient également son cap de pureté face à un financier, un macaron, et saura escorter plus tard un plat sucré-salé, ou bien exotique et volontiers épicé (55€).

Les bulles étant inévitables dimanche prochain, voici pour commencer en fanfare, Petite Douceur, champagne rosé de la plus ancienne maison de vins de la Champagne, Gosset. Et pourquoi pas déboucher cette petite douceur au lit à l’heure du brunch, avec viennoiseries, brioche bien beurrée et des œufs au bacon ! Oubliez les boissons chaudes et les jus de fruits. Ce champagne à la robe délicatement saumonée et au nez de petits fruits rouges maintient également son cap de pureté face à un financier, un macaron, et saura escorter plus tard un plat sucré-salé, ou bien exotique et volontiers épicé (55€).  66,30€). Belle robe intense, bulle généreuse, joli nez de fruits rouges et blancs, d’épices et légèrement réglissé. 86% de pinot noir (dont 13% de vin rouge), dopés par 12% de chardonnay et 2% de pinot blanc. C’est élégant, profond, charnu, friand, riche et persistant en bouche, avec des notes florales et minérales. Six ans de vieillissement en bouteilles sont nécessaires à l’élaboration de ce champagne digne d’accompagner un carpaccio de Saint-Jacques, puis un dos de cabillaud très peu cuit au four, juteux à souhait.

66,30€). Belle robe intense, bulle généreuse, joli nez de fruits rouges et blancs, d’épices et légèrement réglissé. 86% de pinot noir (dont 13% de vin rouge), dopés par 12% de chardonnay et 2% de pinot blanc. C’est élégant, profond, charnu, friand, riche et persistant en bouche, avec des notes florales et minérales. Six ans de vieillissement en bouteilles sont nécessaires à l’élaboration de ce champagne digne d’accompagner un carpaccio de Saint-Jacques, puis un dos de cabillaud très peu cuit au four, juteux à souhait. Plus modeste mais bluffant en le dégustant à l’aveugle, Sainchargny Extatic Brut Blanc est un Crémant de Bourgogne de la Cave de Lugny, issu de pinot noir (45%), de chardonnay (35%) et de gamay (20%). Sa robe pâle laisse apparaître des cordons de bulles plutôt fines. La bouche, noisettée, va vers d’autres fruits secs, et ce crémant élaboré selon la méthode traditionnelle s’accorde bien avec les tartelettes aux fruits et le kouglof, comme avec un curry d’agneau, ou encore un Brie de Meaux coulant (9,55€).

Plus modeste mais bluffant en le dégustant à l’aveugle, Sainchargny Extatic Brut Blanc est un Crémant de Bourgogne de la Cave de Lugny, issu de pinot noir (45%), de chardonnay (35%) et de gamay (20%). Sa robe pâle laisse apparaître des cordons de bulles plutôt fines. La bouche, noisettée, va vers d’autres fruits secs, et ce crémant élaboré selon la méthode traditionnelle s’accorde bien avec les tartelettes aux fruits et le kouglof, comme avec un curry d’agneau, ou encore un Brie de Meaux coulant (9,55€). Beauregard est le nom de la cuvée du Domaine Roux, un Santenay Premier Cru (subtile AOC située à l’extrême sud de la Côte de Beaune). Ce 2017, 100% chardonnay (29€) se révèle splendide au nez : fleurs blanches, acacia, verveine, noisette, pain grillé et beurré. Sa bouche, opulente, d’une grande douceur, mêle la poire et un léger miellé. Servez-lui du saumon cru mariné, une volaille de belle naissance (Challans, Bresse), un foie gras au torchon de votre fabrication, et vos papilles participeront à la fête.

Beauregard est le nom de la cuvée du Domaine Roux, un Santenay Premier Cru (subtile AOC située à l’extrême sud de la Côte de Beaune). Ce 2017, 100% chardonnay (29€) se révèle splendide au nez : fleurs blanches, acacia, verveine, noisette, pain grillé et beurré. Sa bouche, opulente, d’une grande douceur, mêle la poire et un léger miellé. Servez-lui du saumon cru mariné, une volaille de belle naissance (Challans, Bresse), un foie gras au torchon de votre fabrication, et vos papilles participeront à la fête. en IGP Vallée du Paradis. (2019, 7€). Ce blanc issu de roussanne (85%) et de marsanne (15%) est idéal pour un apéritif amoureux, à condition d’avoir préparé, pour deux, deux tranches (calibrées) d’aubergine passées au four, beurrées de tapenade noire maison et deux filets de rougets saisis (sur peau) à l’unilatérale que l'on allonge sur ce beau matelas. Un filet d’huile d’olive, une pincée de sel, et hop ! Vin d’une grande fraîcheur, doté d’une nervosité agréable, il exprime le chèvrefeuille, l’abricot, le miel (la délicate roussane) d’une part, les fruits jaunes et blancs, les fleurs, le noisetté (la vigoureuse marsanne) d’autre part. Un couple dans la bouteille.

en IGP Vallée du Paradis. (2019, 7€). Ce blanc issu de roussanne (85%) et de marsanne (15%) est idéal pour un apéritif amoureux, à condition d’avoir préparé, pour deux, deux tranches (calibrées) d’aubergine passées au four, beurrées de tapenade noire maison et deux filets de rougets saisis (sur peau) à l’unilatérale que l'on allonge sur ce beau matelas. Un filet d’huile d’olive, une pincée de sel, et hop ! Vin d’une grande fraîcheur, doté d’une nervosité agréable, il exprime le chèvrefeuille, l’abricot, le miel (la délicate roussane) d’une part, les fruits jaunes et blancs, les fleurs, le noisetté (la vigoureuse marsanne) d’autre part. Un couple dans la bouteille. Du côté du Muscadet de Sèvre-et-Maine, en Cru Clisson (Cru communal depuis 2011), le Château d’Amour 2014 (14,50€) doit son nom aux amoureux du village de Maisdon-sur-Sèvre qui se retrouvaient en cachette derrière le chai de ce domaine, dans les années 1890, alors délaissé après le passage du phylloxera. Blanc sec issu de melon de Bourgogne, riche, structuré, élégant, Château d’Amour exprime un nez de fruits mûrs et confits. Sa bouche, ronde, grasse, flirte avec le coing, les agrumes mûrs, et ses notes légères de miel ne contraignent pas sa minéralité. Un régal avec une cuisine de la mer (Saint-Jacques snackées, queue de lotte rôtie, dos de merlu à l’Espagnole...).

Du côté du Muscadet de Sèvre-et-Maine, en Cru Clisson (Cru communal depuis 2011), le Château d’Amour 2014 (14,50€) doit son nom aux amoureux du village de Maisdon-sur-Sèvre qui se retrouvaient en cachette derrière le chai de ce domaine, dans les années 1890, alors délaissé après le passage du phylloxera. Blanc sec issu de melon de Bourgogne, riche, structuré, élégant, Château d’Amour exprime un nez de fruits mûrs et confits. Sa bouche, ronde, grasse, flirte avec le coing, les agrumes mûrs, et ses notes légères de miel ne contraignent pas sa minéralité. Un régal avec une cuisine de la mer (Saint-Jacques snackées, queue de lotte rôtie, dos de merlu à l’Espagnole...).  d’origine protégée, Cru du Beaujolais, le Domaine Franck Chavy propose la cuvée Paradis (2019, 9,60€) issue de gamay noir. Vieilles vignes, petits rendements, utilisation de la micro-oxygénation afin d’accompagner le mûrissement avec précision, tout est pensé chez Chavy. Cette cuvée paradisiaque s’accorde à merveille avec la charcuterie ibérique à l’apéritif, puis avec une viande rouge grillée au barbecue ou bien à la cheminée, ainsi qu’avec un fromage de brebis basque (ardi gasna), grâce à son nez de petits fruits noirs (mûre, myrtille), et rouges (cerise, surtout), et à sa bouche gourmande et souple donnant l’agréable sentiment de croquer dans une pêche de vigne.

d’origine protégée, Cru du Beaujolais, le Domaine Franck Chavy propose la cuvée Paradis (2019, 9,60€) issue de gamay noir. Vieilles vignes, petits rendements, utilisation de la micro-oxygénation afin d’accompagner le mûrissement avec précision, tout est pensé chez Chavy. Cette cuvée paradisiaque s’accorde à merveille avec la charcuterie ibérique à l’apéritif, puis avec une viande rouge grillée au barbecue ou bien à la cheminée, ainsi qu’avec un fromage de brebis basque (ardi gasna), grâce à son nez de petits fruits noirs (mûre, myrtille), et rouges (cerise, surtout), et à sa bouche gourmande et souple donnant l’agréable sentiment de croquer dans une pêche de vigne. La célèbre maison Vidal-Fleury (sise à Tupin-et-Semons) propose une Côte-Rôtie, Brune & Blonde (2018, 60€) issue de syrah et de 5% de viognier (nos deux cépages fétiches). Le nom de la cuvée fait référence aux deux vignobles de l’AOC. La brune évoque la tendresse et la puissance, la blonde la vivacité et la délicatesse. Ce nectar-ci est élevé « sous bois » (fûts et foudres) deux années durant. Sa robe a de beaux reflets carmin (Carmen n’est jamais loin, avec la syrah). Son nez vif, intense, possède des notes caractéristiques de fruits noirs frais, de violette, de poivre blanc et d’olive noire. La bouche, riche, ample, est « pleine », profondément fraîche, épicée. Belle longueur. C’est le vin qui se fiance à un gibier à poil (chevreuil, sanglier) avec panache et sans ambages. ¡ Olé !

La célèbre maison Vidal-Fleury (sise à Tupin-et-Semons) propose une Côte-Rôtie, Brune & Blonde (2018, 60€) issue de syrah et de 5% de viognier (nos deux cépages fétiches). Le nom de la cuvée fait référence aux deux vignobles de l’AOC. La brune évoque la tendresse et la puissance, la blonde la vivacité et la délicatesse. Ce nectar-ci est élevé « sous bois » (fûts et foudres) deux années durant. Sa robe a de beaux reflets carmin (Carmen n’est jamais loin, avec la syrah). Son nez vif, intense, possède des notes caractéristiques de fruits noirs frais, de violette, de poivre blanc et d’olive noire. La bouche, riche, ample, est « pleine », profondément fraîche, épicée. Belle longueur. C’est le vin qui se fiance à un gibier à poil (chevreuil, sanglier) avec panache et sans ambages. ¡ Olé ! pas difficile !..), le Domaine Christophe Pichon, à Chavanay, propose la cuvée Promesse (2019, 42€), laquelle représente à peine 4 ha. Le vin est issu de syrah (90%) et de viognier (10%). Il passe 13 mois en fûts neufs (75%) et en fûts d’un an (25%). Puissance et élégance sont sa double signature. Sa robe sombre et profonde, son nez fruité mais aussi fleuri et épicé (cassis, myrtille, léger grillé), sa bouche généreuse et longue, accentuent la typicité de l’appellation. La syrah tient sa promesse d’excellence, elle est présente, pulpeuse, fraîche, d’une élégance rare. Idéal avec une côte de boeuf de Galice maturée quelques semaines, ou bien une paire de sarcelles d'hiver rôties à la goutte de sang.

pas difficile !..), le Domaine Christophe Pichon, à Chavanay, propose la cuvée Promesse (2019, 42€), laquelle représente à peine 4 ha. Le vin est issu de syrah (90%) et de viognier (10%). Il passe 13 mois en fûts neufs (75%) et en fûts d’un an (25%). Puissance et élégance sont sa double signature. Sa robe sombre et profonde, son nez fruité mais aussi fleuri et épicé (cassis, myrtille, léger grillé), sa bouche généreuse et longue, accentuent la typicité de l’appellation. La syrah tient sa promesse d’excellence, elle est présente, pulpeuse, fraîche, d’une élégance rare. Idéal avec une côte de boeuf de Galice maturée quelques semaines, ou bien une paire de sarcelles d'hiver rôties à la goutte de sang.

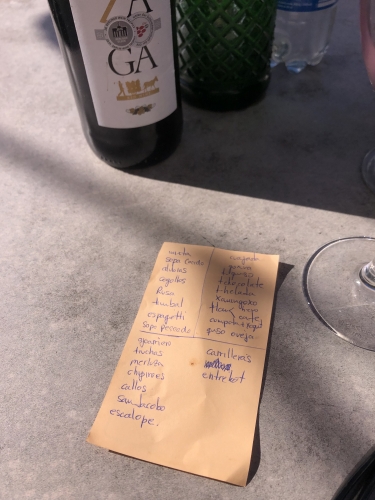

recommandable, nommée D'une île, sertie au coeur du Perche, en pleine brousse donc, encensée par le Fooding entre autres gazettes branchouilles, sise du côté de Rémalard, et où la cuisine du jour obéit aux contraintes du marché, à l'éthique locavore (alentour pas trop loin e basta), et d'une façon d'être qui peut exaspérer, malgré la beauté époustouflante du lieu : soit le service Erasmus (comme au Septime, difficile de se faire comprendre, parfois), l'approximation des connaissances, l'accueil minimaliste : ce laisser-faire très baba, très contrôlé en réalité (ça va avec les tics bobo), mais, mais, mais, en cuisine, ça envoie !

recommandable, nommée D'une île, sertie au coeur du Perche, en pleine brousse donc, encensée par le Fooding entre autres gazettes branchouilles, sise du côté de Rémalard, et où la cuisine du jour obéit aux contraintes du marché, à l'éthique locavore (alentour pas trop loin e basta), et d'une façon d'être qui peut exaspérer, malgré la beauté époustouflante du lieu : soit le service Erasmus (comme au Septime, difficile de se faire comprendre, parfois), l'approximation des connaissances, l'accueil minimaliste : ce laisser-faire très baba, très contrôlé en réalité (ça va avec les tics bobo), mais, mais, mais, en cuisine, ça envoie !

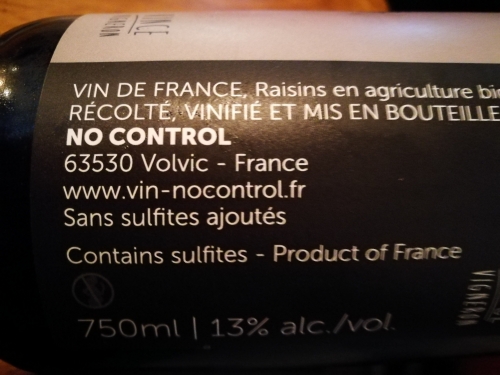

Une for-mi-da-ble carte de vins nature, bios, biodynamiques, tout ça, avec des noms de domaines à se tordre de rire comme d'hab', et donnant envie de revenir rien que pour tâter du Poil de Lièvre de Bobinet, d'un nuits-saint-georges de Philippe Pacalet (s'il y en a), d'un vin de France nommé Sorgasme (en magnum, s'il vous plait - s'il en reste), de ces blancs du Jura (et retrouver le savagnin), des vins orange d'Italie et d'ailleurs, oxydatifs comme il faut, voire d'une eau-de-vie de Cazottes pour la jouer Glougueule, soit académiquement vôtre.

Une for-mi-da-ble carte de vins nature, bios, biodynamiques, tout ça, avec des noms de domaines à se tordre de rire comme d'hab', et donnant envie de revenir rien que pour tâter du Poil de Lièvre de Bobinet, d'un nuits-saint-georges de Philippe Pacalet (s'il y en a), d'un vin de France nommé Sorgasme (en magnum, s'il vous plait - s'il en reste), de ces blancs du Jura (et retrouver le savagnin), des vins orange d'Italie et d'ailleurs, oxydatifs comme il faut, voire d'une eau-de-vie de Cazottes pour la jouer Glougueule, soit académiquement vôtre.

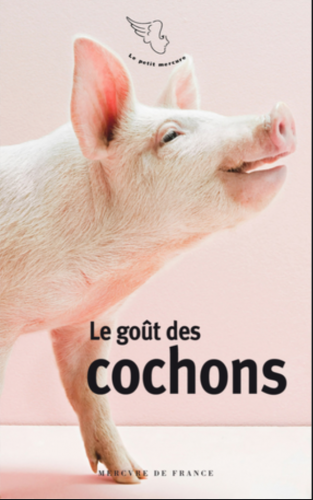

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce

Blandine Vié est une sacrée auteure gourmande, passionnée de cochon au point de lui consacrer un ouvrage il y a peu et des articles à la ribambelle sur le site Greta Garbure qu’elle co-anime avec son complice Patrick de Mari. D’ailleurs, l’un de ses « posts » mis en ligne a été retenu dans une mini-anthologie de la fameuse collection « le goût de » au Mercure de France. Dans « Le goût des cochons » (8,20€) figure, aux côtés de classiques comme Renard (avec un extrait célèbre des « Histoires Naturelles »), Claudel (et un délicieux poème en prose décrivant la bête), Maupassant (avec un texte de jeunesse), Huysmans (un extrait de « En route »), Hugo (et un émouvant poème, « Le porc et le sultan »), Verlaine (avec un détonnant pastiche des « Amants » de Baudelaire, intitulé « La Mort des cochons », pornographique à souhait, tiré de « L’Album zutique » qu’il coécrivit avec Léon Valade) et, plus près de nous, Jérôme Ferrari (et un extrait brut de son « Sermon sur la chute de Rome », décrivant un paysan Corse occupé à châtrer les verrats), ou Philippe Sollers (en amoureux délicat de la chair du cochon, dont il fait l’éloge)... Figure donc un texte délicieux de Blandine Vié au sujet de l’étymologie des mots du cochon, de la truie et de ses attributs, intitulé « Une vulve de truie peut en cacher une autre ! » À l’arrière-train où vont les choses, et sans évoquer la peste porcine africaine qui fait des ravages en Chine, donc le bonheur des éleveurs bretons, et qui est provisoirement circonscrite dans les Ardennes belges, mieux vaut en rire en s’instruisant - grâce à ce texte bref et dense, érudit et drôle à la fois. Blandine y enchaîne comme dans un rébus le sens caché des mots, dont les évocations rebondissent et jouent à ... saute-cochon. Remarque : ce florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

florilège fait la part belle au côté immonde du cochon davantage qu’à ses qualités. C’est toujours comme ça ! La relation de l’homme avec cette « bête singulière » (titre d’un ouvrage capital, de référence, sur le sujet et dont un extrait aurait pu figurer dans ce petit bouquin : « La Bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon », de Claudine Fabre-Vassas (Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines), est ambiguë depuis les origines. Nous lui ressemblons tant ! Je laisse le dernier mot à Churchill : « Donnez-moi un cochon ! Il vous regarde dans les yeux et vous considère comme son égal. » L.M.

Et que c’est donc à hue et à dia, à la va comme je te pousse carrément qu'il faut alors tendre un bras que l’on voudrait télescopique afin d’attraper une première bouteille de hasard, le rosé 2018 friand en diable du Domaine du Père Léon (cela ne s’invente pas, et je ne fis pas exprès, croyez-moi). Grenache, syrah, cinsault d’une rondeur, d’un fruité charmant, flatteur mais convaincant car conquérant, et ça vaut la bagatelle de 6€ - prenez la clé de la malle du 4x4, Nathalie, et garnissez avec vos caisses, car l’été sera long et les amis nombreux, à la campagne !.. Bon, je commence ?.. Je sais, Laurent, que tu ne m’en voudras pas pour ce « compte-rendu » atipico.

Et que c’est donc à hue et à dia, à la va comme je te pousse carrément qu'il faut alors tendre un bras que l’on voudrait télescopique afin d’attraper une première bouteille de hasard, le rosé 2018 friand en diable du Domaine du Père Léon (cela ne s’invente pas, et je ne fis pas exprès, croyez-moi). Grenache, syrah, cinsault d’une rondeur, d’un fruité charmant, flatteur mais convaincant car conquérant, et ça vaut la bagatelle de 6€ - prenez la clé de la malle du 4x4, Nathalie, et garnissez avec vos caisses, car l’été sera long et les amis nombreux, à la campagne !.. Bon, je commence ?.. Je sais, Laurent, que tu ne m’en voudras pas pour ce « compte-rendu » atipico.  Colombier, qui naît sur des coteaux argilo-silicieux et volontiers caillouteux, et qui jouit le veinard d’une fermentation lente sur lies en fûts de chêne avec batonnage durant trois à quatre mois (on croirait lire du Ponge mâtiné d’un compte-rendu de stage chez Sade), est renversant de pureté. Rien à dire de plus. Le mot pureté ¡ Basta ya ! Un autre viognier (quel cépage magnifique, en Ardèche, oublions un instant Condrieu ! Nous repensons à celui, adoré, de notre pote Christophe Reynouard, du Domaine du Grangeon – notre querencia ardéchoise, car le bonhomme te fait aussi un chatus et une syrah à tomber raide par terre).

Colombier, qui naît sur des coteaux argilo-silicieux et volontiers caillouteux, et qui jouit le veinard d’une fermentation lente sur lies en fûts de chêne avec batonnage durant trois à quatre mois (on croirait lire du Ponge mâtiné d’un compte-rendu de stage chez Sade), est renversant de pureté. Rien à dire de plus. Le mot pureté ¡ Basta ya ! Un autre viognier (quel cépage magnifique, en Ardèche, oublions un instant Condrieu ! Nous repensons à celui, adoré, de notre pote Christophe Reynouard, du Domaine du Grangeon – notre querencia ardéchoise, car le bonhomme te fait aussi un chatus et une syrah à tomber raide par terre). Viognier, disais-je : Terroir « Grès du Trias » des méritoires et salutaires Vignerons Ardéchois, « cave coop » d’exception, est à féliciter pour sa belle présence en bouche, un rien grasse, sa générosité, son élégance, sa belle tenue d’apéro, pas de soirée (2018, 8,10€).

Viognier, disais-je : Terroir « Grès du Trias » des méritoires et salutaires Vignerons Ardéchois, « cave coop » d’exception, est à féliciter pour sa belle présence en bouche, un rien grasse, sa générosité, son élégance, sa belle tenue d’apéro, pas de soirée (2018, 8,10€).  en face vient de se poser sur le faîte du splendide toit de tuiles qui, lorsque je pose mon regard sur lui, m'évoque aussitôt « Tous les matins du monde », de Pascal Quignard, et le film sublime qu'il engendra : le son du clavier pourrait les déranger. Oui, j'écris dehors. Magie concomitante : un chevreuil que je reconnais, passe. Ce chevreuil, je l'aime, c'est désormais un compagnon de l'aube surtout, un complice qui m'évite...

en face vient de se poser sur le faîte du splendide toit de tuiles qui, lorsque je pose mon regard sur lui, m'évoque aussitôt « Tous les matins du monde », de Pascal Quignard, et le film sublime qu'il engendra : le son du clavier pourrait les déranger. Oui, j'écris dehors. Magie concomitante : un chevreuil que je reconnais, passe. Ce chevreuil, je l'aime, c'est désormais un compagnon de l'aube surtout, un complice qui m'évite...  Désolé Orélie (Vignerons ardéchois), ce coup-ci tu m’as déçu, toi qui tant de fois m’enchanta. Je suis en conséquence au regret d’écrire que tu m’apparus fade, buvardée, en rouge 2018, sur

Désolé Orélie (Vignerons ardéchois), ce coup-ci tu m’as déçu, toi qui tant de fois m’enchanta. Je suis en conséquence au regret d’écrire que tu m’apparus fade, buvardée, en rouge 2018, sur ce tartare privé de désert à cause de toi...

ce tartare privé de désert à cause de toi...  Idem pour le Château de Rochecolombe (Côtes du Rhône Village Saint Andeol), nez intense, épicé à souhait, avec des notes de fruits noirs à s’en balancer sur le cou et la nuque, une bouche ample. Un vin enchanteur (genache et syrah, 10,60€).

Idem pour le Château de Rochecolombe (Côtes du Rhône Village Saint Andeol), nez intense, épicé à souhait, avec des notes de fruits noirs à s’en balancer sur le cou et la nuque, une bouche ample. Un vin enchanteur (genache et syrah, 10,60€).

Je ne suis pas dessert, mais je me dois d'être complet. Aussi, dirai-je le bien que je pense de la Cuvée des Patriarches du domaine Les Hauts de Vigier, 100% syrah (bravo la cuisine pour les abricots rôtis, faisselle, oseille et citron vert !), aux notes de fruits secs, de pain grillé, car selon moi, ce flacon aurait sa place pour escorter une viande rouge maturée, une côte épaisse, un onglet long et large. À 6,55€, prenez-en d’avance pour inonder la grosse cocotte Staub des premières

Je ne suis pas dessert, mais je me dois d'être complet. Aussi, dirai-je le bien que je pense de la Cuvée des Patriarches du domaine Les Hauts de Vigier, 100% syrah (bravo la cuisine pour les abricots rôtis, faisselle, oseille et citron vert !), aux notes de fruits secs, de pain grillé, car selon moi, ce flacon aurait sa place pour escorter une viande rouge maturée, une côte épaisse, un onglet long et large. À 6,55€, prenez-en d’avance pour inonder la grosse cocotte Staub des premières daubes de l’automne. C’est un ordre.

daubes de l’automne. C’est un ordre.  Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M.

Voici un petit livre à l’insolence tranquille, au ton nonchalant qui fait penser à la voix de François Simon – c’est, comment dire... slow. Voilà. Diablement efficace. Et remarquablement écrit, précis, scrupuleux, ironique souvent, caustique aussi, acide parfois, vrai et semblable toujours. Lorsqu’on peut être soi-même l’objet, voire la cible d’un tel opuscule (nous pratiquons le métier d’explorer et noter tables, chambres, bouteilles, assiettes depuis 1987, même si l’on est un peu rangé des fourchettes, mais pas encore des verres), on se cale bien pour lire ce mini traité d’observation d’un microcosme, d’une petite tribu où chacun lorgne l’autre, le méprise ou le jalouse, le toise ou le peinturlure d’un onguent faux-cul. Tailler une plume, titre sibyllin pour qui connait l’argot, sous-titré croquons la critique gastronomique, signé par l’un de nos pairs, Stéphane Méjanès, est publié aux délicieuses éditions de l’épure de la gourmande libre, de l’hédoniste dans les grandes largeurs Sabine Bucquet-Grenet. 90 pages sans vitriol, composées comme une galerie de portraits, à la manière des Caractères de La Bruyère. Je vous récite le sommaire : la diva, le stakhanoviste, le pique-assiette, l’incognito, l’influenceur, le glouton, le blasé, le tyran, l’antique, l’ingénu. Il ne manque personne à l’appel. Ces portraits fictifs, car sans aucun doute échafaudés à partir d’une galerie de personnages-types, façon puzzle agrégé, sont tellement réels. Et avant tout savoureux, drôles, pertinents davantage qu'impertinents, car subtils, et pointus – ils piquent là où il faut. Côté style, nous avons annoté en marge pas mal d’images justes, de traits, de formules qui font mouche. Un petit régal, à l’instar du goût d’un blanc sur une fine appellation. Mesdames... L.M. Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.

Il n’y a pas de mauvais sujet. C’est ce que l’on répète au journaliste stagiaire faisant la fine bouche parce qu’on l’envoie couvrir un marronnier. C’est comme ça que le métier rentre, assène-t-on. A priori, mener une enquête très approfondie sur l’univers du fast-food, si l’on n’est pas un McDolescent attardé, en focalisant forcément celle-ci sur la gigantesque entreprise aux arches jaunes, peut sembler sinon suspect, au moins audacieux. Didier Pourquery, sans doute aficionado léger du petit pain rond et mou, régressif et transgressif, nocif parce qu’addictif, l’a menée car il souhaitait le faire depuis longtemps, lui qui dévora avec plaisir son premier hamburger-frites à l’âge de 17 ans, en 1971, et pas n’importe où : dans un Dairy Queen Brazier de Chicago. Ça marque. Et nous lisons, grâce à son talent narratif, un essai comme on lit une (belle) histoire avec des personnages, tout ça. Découpée en tranches, l’étude : historique, sociologique (les rites), géographique, économique bien sûr, et aussi sur le plan capital de la nutrition (ça nuit grave !), celui de la mode (comment ça mute ?), et enfin sous l’angle du mauvais esprit, confesse d’emblée l’auteur. Mais l’analyse est totalement sérieuse, d’une précision d’horloger genevois, gavée de références, c’est bien sourcé comme on dit, c’est drôle souvent, et l’on sent le journaliste scrupuleux glissant tantôt vers l’aveu culpabilisant (j’aime ça), tantôt vers l’affirmation dédouanante (c’est vraiment dégueu, tant le système précis mis en place pour « piéger » le consommateur, quelle que soit sa culture, que la charge en lipides et en glucides de tout hamburger-frites). Grâce à plusieurs brassées de chiffres, de statistiques, nous apprenons énormément de choses sur l’univers, la grosse machine dissimulée sous ce « simulacre de repas ». Pourquery se réfère immédiatement au chapitre des « Mythologies » de Roland Barthes (1961) consacré au bifteck-frites (*). L’emblématique plat français, en terre de gastronomie, qui résonnait « sang », a depuis longtemps été détrôné par le hamburger, lequel résonne « sans » : bientôt sans viande, sans bœuf, sans personnel humain... 1961 voit aussi l’apparition des restaurants de fast-food Wimpy, en écho à Popeye, dont le personnage goinfre nommé Gontran dans l’adaptation française, ami de Popeye, se nomme J. Wellington Wimpy. C’est le premier addict aux hamburgers. Jacques Borel, célèbre pour les restauroutes, ouvrit cette année-là le premier Wimpy français. En 1972, le premier McDonald’s de France ouvre à Créteil. Depuis, on en compte 1 300 au pays du foie gras et des grands crus classés, et la filiale française est la plus rentable au monde derrière le réseau US. Déroutante France. C’est le French paradox... Le bouquin de Didier Pourquery devient captivant au fil des pages, car outre l’histoire des KFC, Burger King, Freetime (souvenez-vous de Christophe Salengro disant : my teinturier is rich), et autres concurrents du géant McDo et ses 37 000 « restaurants », la préhistoire du hamburger (Hambourg), l’histoire du steack haché, l’idée de le placer entre deux tranches de pain, jusqu’à la Hamburger University, « le Princeton du fast-food » qui a déjà form(at)é 80 000 managers de McDo, dans les veines desquels on est en droit de se demander si ce n’est pas du ketchup qui circule, il y a le décodage sociologique et psychologique de l’acte de se rendre dans un fast-food et d’y consommer, auquel se livre l’auteur avec un savoir et un tact qui emporte le lecteur. Il est question d’« expérience » pour désigner ces actes, de la « production d’une histoire comestible plus que d’une nourriture concrète ». Chacun sait que c’est de la junk-food, soit de la malbouffe, mais nous savons que les horribles photos qui ornent les paquets de cigarettes n’empêchent pas davantage le fumeur de tirer sur sa clope (12 millions de décès dans le monde dus à la malbouffe, contre 7 millions au tabac en 2015. Quand même...). Cela m’évoque les épouvantails dans les champs sur lesquels se posent les oiseaux... L'efficacité des firmes de fast-food est vraiment redoutable. Pourquery s’attarde à juste titre sur des petites choses, comme ça, qui relèvent du rite : manger – forcément - avec ses mains, piquer une frite sur le plateau avant de s’asseoir, puis dans le plateau de l'autre, cette lenteur que nous craignons, et notre impatience qui monte comme du lait dans la casserole lorsque la commande n’arrive pas dans la seconde, les néo-burgers revisitant aujourd’hui le mythe et le simulacre en même temps, en tentant de « purifier » tout ça. L’archétype étant la petite chaîne tellement friendly Big Fernand. Le moment le plus tragique peut-être est cet article de Lorraine de Foucher paru dans Le Monde du 2 novembre 2018, intitulé « Le McDo a remplacé le café du village », cité par Didier Pourquery. Ce papier m'avait alerté. Le mot village y est un peu exagéré, car la chaîne ne s’installe pas encore dans de petits bleds désormais dépourvus d’école, d’épicerie fourre-tout, où un office mensuel est célébré à l’église, et où le dernier bar, en fermant définitivement sa porte, sonne le glas de la dernière possibilité de se retrouver, d’être encore socialisés, ensemble – au moins entre hommes, comme dans le baitemannageo, ou « maison des hommes » bâti au centre de chaque village Bororo, et décrit par Claude Lévi-Strauss dans « Tristes Tropiques » (Plon/Terre Humaine, page 248). Mais force est d’admettre que dans des bourgs et des villes de petite taille, lorsqu’un McDo ouvre, c’est un peu de vie qui revient... dans un cadre particulier. Reste que cette « Histoire de hamburger-frites » sous-titrée « comment un simulacre de repas a-t-il séduit le monde entier ? » se lit comme on boit un demi un jour de canicule, ou comme on dévore un Big Mac. L.M.

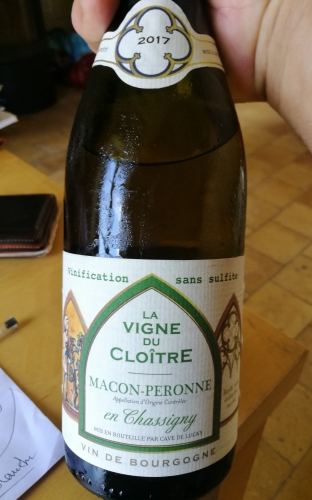

incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).

incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).

domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!

domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!

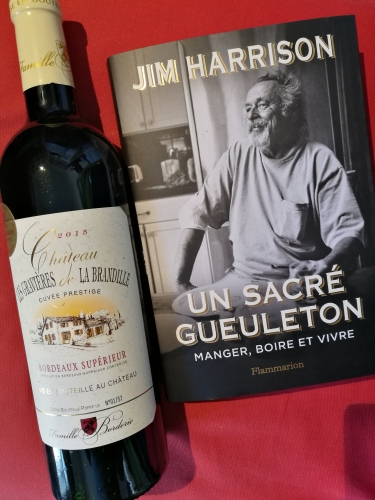

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.  C comme Champagne. Le troisième numéro de ce magazine annuel (auquel nous collaborons depuis le n°0) paraît.

C comme Champagne. Le troisième numéro de ce magazine annuel (auquel nous collaborons depuis le n°0) paraît.

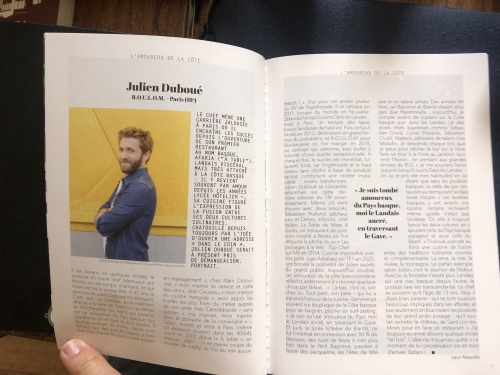

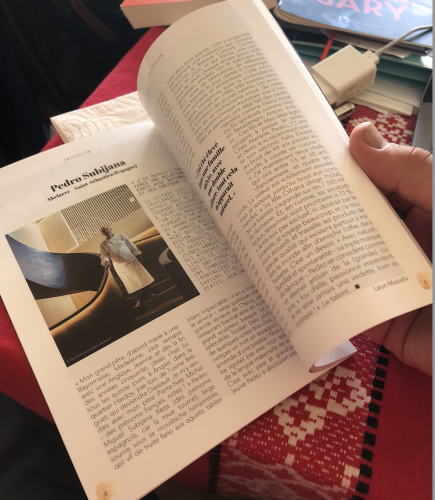

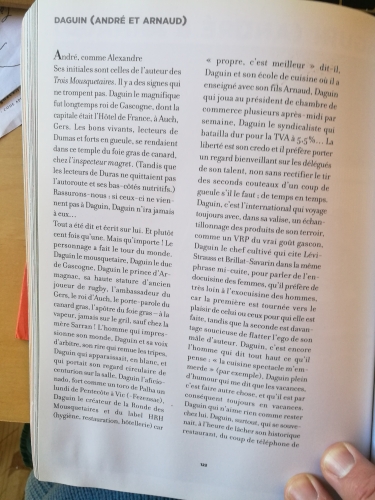

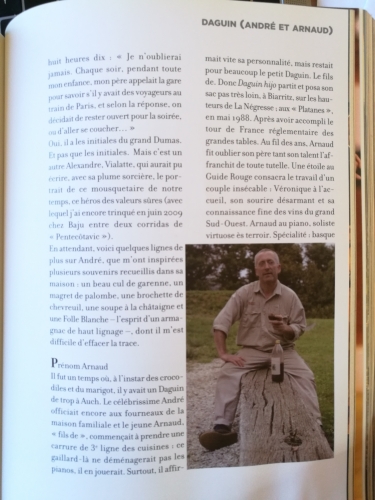

----

----

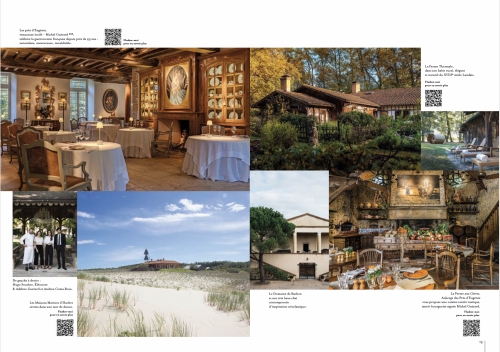

Virée de quatre jours sur

Virée de quatre jours sur

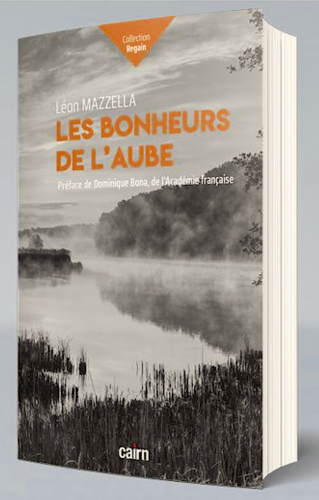

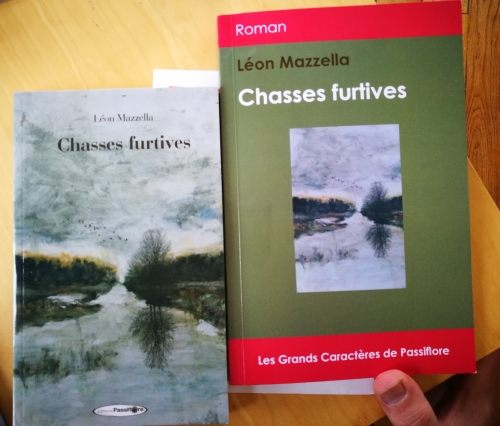

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.