Surgit le barrage

Notes prises sur le terrain, au coeur d'une vallée pyrénéenne, devant un barrage, tandis que je bâtissais un livre qui parut quelques mois plus tard (fin 2009).

Le courant passe. Au bout de trois heures de marche, au-delà du dernier « ressaut herbeux » indiqué par le topoguide, tandis qu’un couple de milans royaux plane au-dessus d’une clairière plate comme la main ouverte de Gulliver, nous ne nous sentons plus empêtré par la sinuosité du sentier, les hésitations de la météo et cette semelle Vibram qui menace de se décoller à gauche en nous obligeant à traîner le pied depuis deux bons kilomètres. Surgit le barrage. Gigantesque carlingue, longue coque, armure cuirassée, il figure une muraille ne pouvant s’accoupler qu’avec le silence, dans une solitude heureuse, contemplative. Celle qui aide à poétiser la vie en ne faisant rien. Rien d’autre que s’asseoir, oublier tout sauf ça, admirer, débarrassé de toute culture, en immersion dans une nature qui tolère ce qui l’épouse avec beauté. Car un barrage, c’est beau, en altitude, les pieds cimentés dans l’eau, gagné à ses bordures par une végétation sauvage qui est parvenue à apprivoiser ce monstre dressé au ventre plat, ce chevalier sans tête qui brise l’horizon pour mieux le faire rebondir dans le regard du randonneur, au-delà du lac et sous les sapins.

Retenue. Retenue d’eau. Rétention bienveillante, tantôt couleur lame de scie à plat, ou bien langue infinie et bleue, augmentée d’un friselis lorsque passe un vent. Virage sur l’aile, vaguelettes, micro clapot, eau. Ici l’eau vit. Parle. Résonne contre la paroi majuscule, lui chuchote des choses à la base, lui offre son reflet quand le soleil chante. L’eau s’épanche, prend ses aises, s’étale dans les grandes largeurs, ne laisse rien transparaître de ses profondeurs.

Intime. Le barrage se penche sur l’eau, Narcisse intimidé, au col raidi d’un Erich Von Stroheim, montagne vue par Caspar David Friedrich. Au moins. Le barrage s’arque, rentre le ventre, boute hors de, creuse devant, donne à voir ses abdos que des traces d’anciens niveaux d’eau verdissent. Le barrage étend ses bras, il semble vouloir danser le sirtaki contre l’épaule des forêts voisines. Le barrage est terre d’accueil. Pays sage d’eaux tranquilles et plongées dans l’attente d’un lâcher prise, d’une libération à venir.

Rivage. Le paysage qui environne chaque barrage impose au regard son côté Syrtes. L’attente, l’oubli, l’ouverture à venir, l’ouverture des vannes comme un sexe.

Origine du monde. Un frisson parcourt l’échine du randonneur qui imagine tout à trac ce paysage comme une offrande à ses yeux émerveillés, englouti sous des millions de mètres cubes d’eaux en bouillons, d’écumeuse dévastation, d’apocalypse locale, de trombe torrentielle commandée par une main d’homme.

Fracas. Assourdissante, colérique, tellurique rumeur des eaux en fureur. Là, le barrage perd ses eaux. Accouche d’un vallon mis à nu, d’une vallée mise à sac, inonde la base et assèche les sommets. Sortie du rêve.

Sexe. Oui, il y a du sexe de femme dans l’idée du barrage. Retenue, fuite, fontaine, sueur de sang, abandon, sommeil, nuit, profondeur, méandres, inconnu, secrets.

Paisible étreinte. Le barrage, planté comme un quartier d’ananas au cœur d’une tranche de paysage pyrénéen, figure un gâteau de paix. Il rassure aussi puissamment l’âme du marcheur, qu’un clocher surgi du brouillard dans la plaine, réchauffe l’âme en feu de détresse d’une grappe de soldats en déroute.

Accroché. Il y a les pins à crochets. Les biens nommés, lorsqu’ils se reflètent dans l’eau de retenue, accrochent leur cœur à l’onde, fondent le vert cru de leurs ramures dans les nuances froides et changeantes d’un lac au tain capricieux. Dilution. Déréliction.

Coq. Délicate apparition. Soudain l’unique se produit. L’inattendu capital, la surprise énorme, my love supreme, s’offre à nos yeux ingénus, à l’heure du casse-croûte matinal qui répare les parois de l’estomac mis à mal par la montée. Mais il s’agit là d’un ventre soudain dévasté par l’émotion : sa majesté le grand tétras nous apparaît. Magiques Pyrénées. En lisière, le grand coq de bruyère se tient immobile, aux aguets, le souffle coupé par un doute cardinal. C’est que le randonneur, microbe qu’il est, que nous sommes par conséquent, ou inconséquence, n’appartient pas au paysage familier de l’oiseau roi. Statufié, tétras scrute. L’œil serti dans sa caroncule rouge ne tremble pas. L’instinct de survie interroge le paysage, implore le retour du serein. Qui vient à peu près, car le randonneur sait tout du mimétisme et de l’art de l’immobilité. Le randonneur, par chance, sait ceci. Et cela : se tapir, se taire. Il sait éviter de gâcher l’esprit de la rencontre rare. Le coq se détend, avance une patte, puis l’autre, fait quelques pas, se risque ici, pas là, disparaît dans un buisson…

Epée. Le barrage est une épée plantée jusqu’à la garde et dont on ignore la longueur de la lame. C’est une arme sans pommeau. Décapitée. Comme le chevalier inexistant, cette lame de béton s’enfonce obscurément. Profondément. Mystère de la pénétration. Le barrage est nuit. Inexorablement accouplé au silence massif de la montagne.

Abandon. Regarder un barrage au centre de son environnement, c’est éprouver l’abandon. Nous imaginons vite la genèse de l’ouvrage. Une fourmilière d’hommes au travail. L’édification lente du monument. Le hérisson des machines de levage, outils en faisceaux, herses gigantesques, camions ruant, croisant, nuées de poussières, ruche. Tandis que là, devant nous, tout n’est encore que solitude et silence, harmonie arrangée d’un ouvrage avec les éléments fendus. Equilibre retrouvé. C’est à peine si nous apercevons parfois des hommes marchant comme des marins sur le pont supérieur d’un navire, casque de chantier sur la tête comme un bouton d’or, vu de loin. Il y a un côté mer dans le quotidien des agents affectés à un barrage. L’eau les unit. Le voyage immobile sépare les uns des autres. Un sel de vie différent les oppose. Mais je sais qu’une amitié sourde les unit, qu’une connivencia les confond par tacite induction.

Aridité. Minéralité. La pierre sèche et grise, monumentale, semble vouloir toucher le ciel. Rien ne pousse. Un barrage existe là aussi. Sur la lune pyrénéenne. ¨Paysage d’après le déluge. Silence « comac » dit-on à Toulouse. Epais. À côté duquel n’importe quel tombeau ressemble à une boîte de nuit avec DJ intégré. L’eau bouge. Rassure. Le randonneur cherche un oiseau pour apaiser cet étranglement mental. Des pensées fortes, voire mystiques, issues de lectures anciennes, remontent à la surface de son esprit : Buddha, Diogène, Pascal sont appelés à la rescousse. Tout le monde sur le pont. Le barrage finit par apaiser. Sa présence humanisée nous dit la trace. L’âme. Et l’on se prend à imaginer un moine perché dans sa thébaïde du Mont Athos. A l’horizon infini, qui sera pourtant et à jamais le tour de taille de nos désirs.

Hiératique. Un barrage est un moine. Un chevalier errant vêtu d’une cape. Dressé sur son cheval noir, parfaitement immobile, il toise. Implacable. Il impose cette radicalité de la nuance chère à Camus, qui réchauffe l’intérieur. Corps et esprit mêlés. « Montagne des grands abusés / Au sommet de vos tours fiévreuses / Faiblit la dernière clarté. / Rien que le vide et l’avalanche / La détresse et le regret !», nous chuchote René Char dans son poème sobrement intitulé « Pyrénées ». Mais nul regret ni détresse ici-haut. « Nous avons guetté jusqu’à la terreur le dégel lunaire de la nausée », écrit-il ailleurs (« Plissement »). Le poète de « la neige inexorable. » L.M.

Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue,

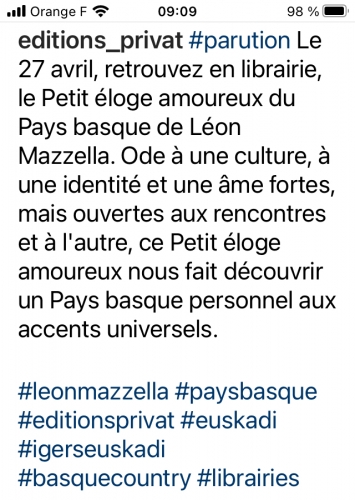

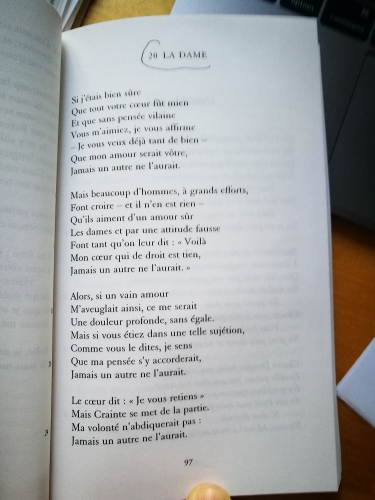

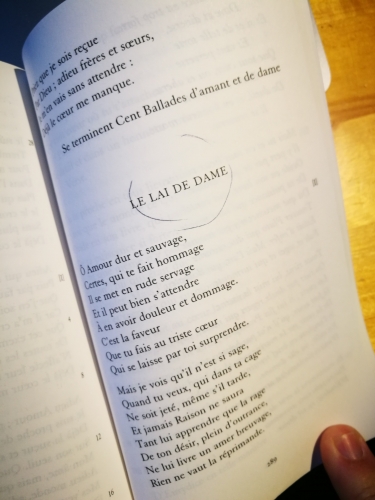

Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue,  l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par

l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une

une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une

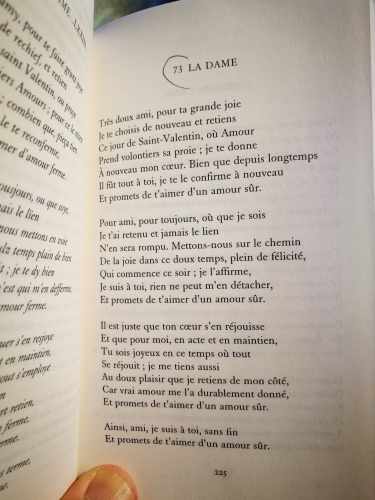

100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.

100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M. Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

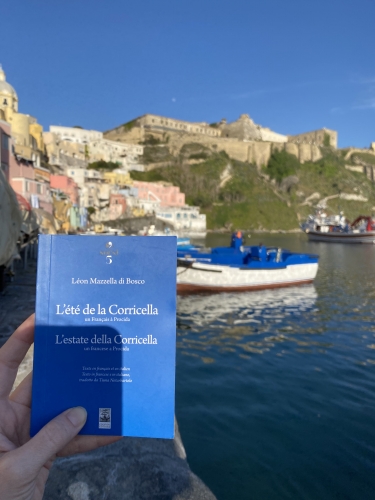

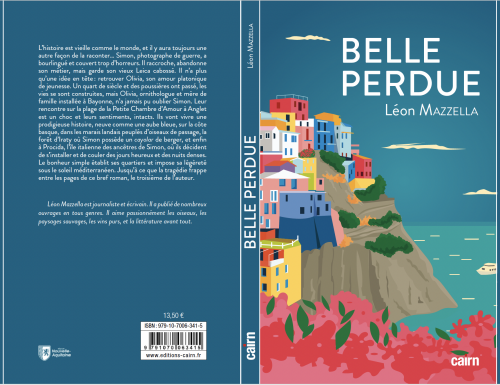

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>  Très en marge de cette rentrée littéraire, notre regard s’est inexorablement porté vers un fulgurant et tendre récit (paru en juin) d’une désarmante vérité, limpide comme une source de montagne, fragile comme ta peau au lit à l’aube, touchant tant il est habité par une bouleversante sincérité. Oh, vous lirez en une heure à peine cette centaine de pages empreintes de délicatesse et d’une impudeur paradoxale. Son auteur n’était pas écrivain. Nikos Kokàntzis (1930-2009) a simplement vécu à Thessalonique une histoire d’amour, la première, la fondatrice, la fondamentale à l’âge de treize ans avec Gioconda, une juive de son âge qui sera déportée et gazée à Auschwitz une poignée de mois après leur rencontre. Leur idylle possède les charmes subtils et écorchés vifs, mais si délicieusement douloureux de la découverte des sentiments et des corps, que la lecture de Gioconda en devient admirablement suffocante. Et cela est dit, décrit, avec une infinie beauté, une immense ingénuité surtout, qui donnent à ce récit toute sa saveur primale. Les scènes des premiers émois, des premiers frissons, des premières pénétrations sont un long tremblement détaillé comme par souci entomologique – il fallait sans doute à l’auteur marquer profondément ce départ double dans la vie, vers un bonheur coupé net.

Très en marge de cette rentrée littéraire, notre regard s’est inexorablement porté vers un fulgurant et tendre récit (paru en juin) d’une désarmante vérité, limpide comme une source de montagne, fragile comme ta peau au lit à l’aube, touchant tant il est habité par une bouleversante sincérité. Oh, vous lirez en une heure à peine cette centaine de pages empreintes de délicatesse et d’une impudeur paradoxale. Son auteur n’était pas écrivain. Nikos Kokàntzis (1930-2009) a simplement vécu à Thessalonique une histoire d’amour, la première, la fondatrice, la fondamentale à l’âge de treize ans avec Gioconda, une juive de son âge qui sera déportée et gazée à Auschwitz une poignée de mois après leur rencontre. Leur idylle possède les charmes subtils et écorchés vifs, mais si délicieusement douloureux de la découverte des sentiments et des corps, que la lecture de Gioconda en devient admirablement suffocante. Et cela est dit, décrit, avec une infinie beauté, une immense ingénuité surtout, qui donnent à ce récit toute sa saveur primale. Les scènes des premiers émois, des premiers frissons, des premières pénétrations sont un long tremblement détaillé comme par souci entomologique – il fallait sans doute à l’auteur marquer profondément ce départ double dans la vie, vers un bonheur coupé net.

Dans les deux cas, l’allusion originelle est claire, mais elle diverge (et dix verges, c’est beaucoup, me souffle Pierre Desproges) : d’un côté, la référence à une race de lévrier italien ainsi qu’à la femelle du lévrier commun figure, silhouettée, la queue glissée entre les pattes de derrière, sur l’étiquette du vin de Laetitia Mauriac. Celle aux lièvres qui bouquinent (se reproduisent) à la saison des amours, sur la parcelle où le chardonnay pousse, est signalée – non sans malice -, sur la contre-étiquette du vin des époux Fromont. Cependant, la seconde référence est un poil abusive, car, si le lièvre mâle se dit aussi bouquin – d’où le mot bouquinage, éloigné de toute lecture, fut-elle licencieuse (on le nomme aussi capucin, oreillard, rouquin…), et eu égard à l'activité à laquelle se livre alors le... léporidé, la femelle du lièvre se nomme hase, comme celle du lapin, lapine… Mais pas levrette. Qu’importe, après tout ! Le chardonnay enjoué du Jura y va d’ailleurs franco, et anticipe nos traits d’esprit. La rédaction a tout prévu (agrandissez la photo) : ce vin, subtil étreinte d'un terroir (...) sera le partenaire idéal de vos acrobaties gourmandes (...) En Levrette vous mettra à genoux… J’ai découvert par hasard son existence sur Internet, ce matin. Je ne l’ai donc pas encore eu en mains, ni goûté ci-devant (par derrière). Ce qui ne saurait tarder, au moins pour m’initier à une gymnastique – strictement œnologique -, consistant à associer lever de coude et génuflexion : Et hop, et hop… L.M.

Dans les deux cas, l’allusion originelle est claire, mais elle diverge (et dix verges, c’est beaucoup, me souffle Pierre Desproges) : d’un côté, la référence à une race de lévrier italien ainsi qu’à la femelle du lévrier commun figure, silhouettée, la queue glissée entre les pattes de derrière, sur l’étiquette du vin de Laetitia Mauriac. Celle aux lièvres qui bouquinent (se reproduisent) à la saison des amours, sur la parcelle où le chardonnay pousse, est signalée – non sans malice -, sur la contre-étiquette du vin des époux Fromont. Cependant, la seconde référence est un poil abusive, car, si le lièvre mâle se dit aussi bouquin – d’où le mot bouquinage, éloigné de toute lecture, fut-elle licencieuse (on le nomme aussi capucin, oreillard, rouquin…), et eu égard à l'activité à laquelle se livre alors le... léporidé, la femelle du lièvre se nomme hase, comme celle du lapin, lapine… Mais pas levrette. Qu’importe, après tout ! Le chardonnay enjoué du Jura y va d’ailleurs franco, et anticipe nos traits d’esprit. La rédaction a tout prévu (agrandissez la photo) : ce vin, subtil étreinte d'un terroir (...) sera le partenaire idéal de vos acrobaties gourmandes (...) En Levrette vous mettra à genoux… J’ai découvert par hasard son existence sur Internet, ce matin. Je ne l’ai donc pas encore eu en mains, ni goûté ci-devant (par derrière). Ce qui ne saurait tarder, au moins pour m’initier à une gymnastique – strictement œnologique -, consistant à associer lever de coude et génuflexion : Et hop, et hop… L.M.