Je fus à Bruges en fin de semaine et c'était avant-hier à peine. Je retrouvai la « Venise du Nord » enserrée dans une gangue de froid moscovite. Je revêtis moi-même des accessoires laineux d’usage polaire d'ordinaire, et que je n’utilise guère qu’à la faveur d’une approche fort hivernale de sangliers polonais ou de cerfs bulgares.

Je fus à Bruges en fin de semaine et c'était avant-hier à peine. Je retrouvai la « Venise du Nord » enserrée dans une gangue de froid moscovite. Je revêtis moi-même des accessoires laineux d’usage polaire d'ordinaire, et que je n’utilise guère qu’à la faveur d’une approche fort hivernale de sangliers polonais ou de cerfs bulgares.

Une obsession m’animait. Revoir les Primitifs flamands au Groeningenmuseum. Cela paraissait si raccord en un tel lieu. Revoir des toiles à l'émotion idoine. Y aller comme on s'évade d'une peinture de Brueghel pour patiner ou bien porter un renard piégé dans son dos.

Or, j’ignorais qu’il fallut quelques années à peine pour que mes armes se rendissent à une si roide évidence : le tourisme de masse (ou la masse touristique) avait à ce point explosé, ici y compris, qu’il me submergea plus sûrement qu'une avalanche. Un magma, une soupe épaisse - que dis-je, un Cap sans bonne espérance, une Péninsule charnelle sans issue enserrèrent mon plaisir simplet de déambuler le long des canaux de cette cité entre toutes adorée pour ses charmes même - ce, jusqu’à la suffocation.

Je fus, oui, sidéré par tant de congénères à ce point butés par l’obsession du selfie. Vous savez : cette façon si moderne de se mirer tel Narcisse dans le reflet de son minois, mais sans ostentation ni précaution d'usage, et pas dans l’eau d’un lac paisible : sur l’écran pathétique de nos solitudes numériques… Il y avait tant d'insolents selfie-sticks tendus – plusieurs manquèrent m’éborgner, au risque consolateur de ressembler tout à trac à un personnage du Jardin des Délices ou bien du Jugement dernier, de Jérôme Bosch -, que je me crus un instant piégé au cœur d’une forêt de haubans sirupeux et ne tintinnabulant point, enserré dans un fort peu plaisant port de plaisance sans aucune complaisance ni humanité. Emprisonné. Loin, très loin d'une sensation réconfortante, à la manière d'une invitation parmi les lances de La Reddition de Breda, fascinant tableau de Velazquez (visible au musée du Prado, à Madrid).

Stupéfait par tant de marée in-humaine, je manquai m'insurger avec véhémence, mais l'esprit belge interdit subtilement, et par bonheur, un tel débordement. Au lieu de quoi je capitulai en conséquence et à ma manière. Il y avait là tant de troupeaux suivant un petit drapeau tenu à bout de bras par un guide hurlant dans un micro dûment fixé à sa mâchoire ou bien derrière son oreille. Ailleurs, quelques pétasses rose bonbon acidulé façon Hello Kitty, voyageant seules, pulvérisaient le record de selfies à la minute, sous leur bonnet pastel à pompons gesticulant, ridicule. Il y avait…

Aucun ne regardait Bruges - je le jure. Aucun n'avait de souci architectural, ou poétique, ou bien de bienveillance pour les cygnes en couple, les corbeaux freux en maraude, ou encore pour la mousse d'un vert émeraude confondant, laissée sur le haut des parois des canaux (ce vert unique, en partage avec celui de la Jaguar Mark 2, ou bien celui de la Rover 2000 d'un identique vert anglais, roue de secours moulée sous la malle arrière, roues à rayons bien entendu pour la première). La suffocation, dis-je.

Lorsque je la visitai il y a quelques années cette cité des eaux, elle me fut à ce point vierge de toute vulgarité qu'elle m’apparut atrocement provinciale. Une toile de Vermeer eut pu être tendue sans ménagement ni crainte sur le châssis de jours radieux et doucement caressés par un soleil poli, le long de paisibles canaux bordés de splendides bâtisses médiévales avec fenêtres à meneaux et petits carreaux de verre dépoli et coloré, précieusement entourés d’étain, que je n'en eus subi ni outrage ni surprise.

Un bijou. Une toile de maître, c'était ça.

Restait à gagner le Groeningen au plus vite. Vu que les frites qui nous furent servies, industrielles et décongelées (un réel choc, là), que les solettes eurent la maigreur anorexique des mannequins des années deux mille, que les croquettes aux crevettes bavèrent une lassitude crémeuse peu avenante, que les vol-au-vent nous aguichèrent sans talent aucun… Une angoisse légitime monta :

Et si une autre forêt de selfie-sticks devait être traversée, à défaut d’avoir le droit de la scier à sa base d'un coup large de sabre, à l’entrée du musée, nous même lancé au galop de notre lourd cheval rescapé de la bataille d'Eylau... Mais non. Miracle. – Personne au guichet. Au point que le lieu sembla fermé.

La paix simple, le soupir large, la détente méritée des muscles, le repos des nerfs enfin retrouvé, les allées propices à la réflexion sur tant d’œuvres picturales sujettes à interrogation de par leur profusion de détails, leur précision d’horloger genevois dans le trait, l’expression, le vouloir-dire, furent un bain de jouvence (ce, en dépit de travaux colossaux nous privant de la plupart des salles et donc des œuvres qu'elles recèlent…). Les Primitifs étaient partiellement là, mais bien là.

Et je crois pouvoir écrire qu’un Jan Van Eyck me lança un clin d’œil complice que je n'osai capturer, mais retenir seulement. Entre mes mains ardentes - pleines d’ardeur à transmettre, et avides d'en découdre. Soit de partager cette détention. Ce que voilà. Puisque l’ardeur durera. Et ceci est, je crois, un bel anagramme. L.M.

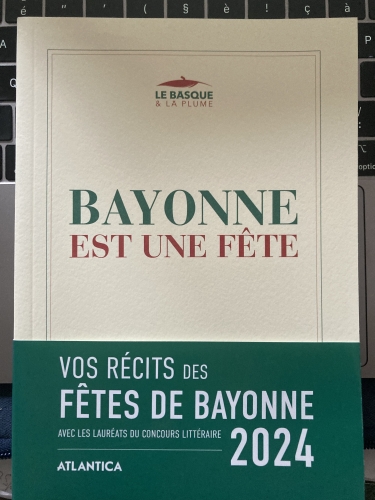

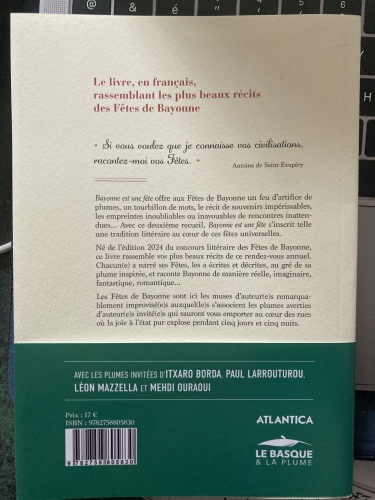

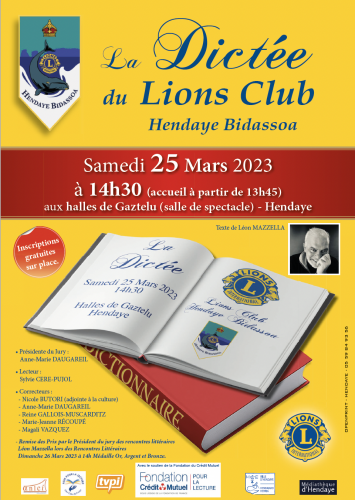

J'ai totalement oublié d'annoncer cet événement qui a débuté hier, qui se poursuit aujourd'hui jusqu'à 18h, et que je parraine. Venez nombreux.

J'ai totalement oublié d'annoncer cet événement qui a débuté hier, qui se poursuit aujourd'hui jusqu'à 18h, et que je parraine. Venez nombreux.

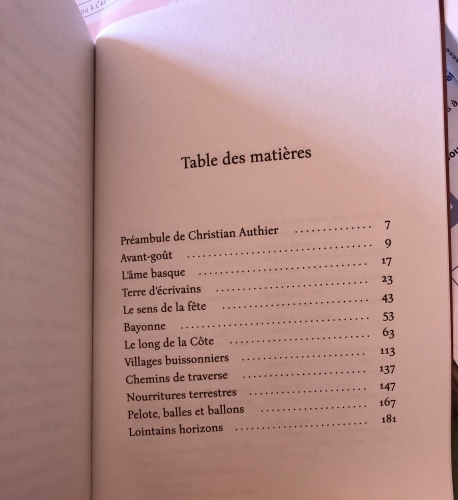

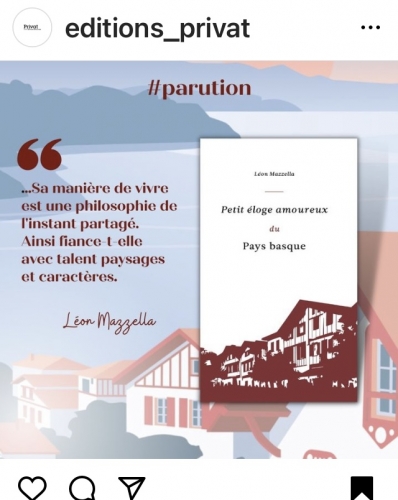

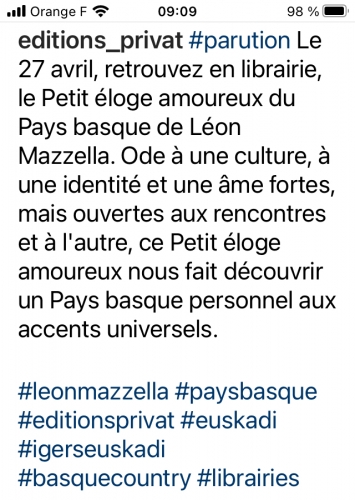

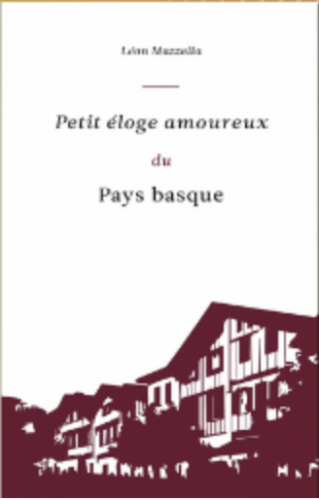

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

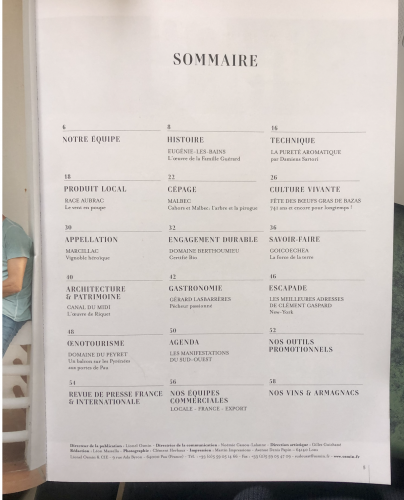

Lisez FLAIR Play, le nouveau magazine qui parle de rugby en faisant considérablement bouger les lignes. On y cause ballon ovale, culture, sensibilité, franche philosophie, tact et pas tacle mais aussi tactique, rencontres et pas interviews, échanges et passes croisées, saveurs directes, partage authentiquement altruiste, arts beaux et bons, mouches du coach, transmission (ca-pi-tal!) et salutaires recentrages, et de tant d'autres choses appartenant à l'univers d'un sport vraiment pas comme les autres, et dont les valeurs (terme galvaudé) sont de plus en plus nécessaires dans notre monde en capilotade. Bravo à Sophie Surrullo et à Christophe Schaeffer, initiateurs et pilotes du projet. De belles plumes habitées par l'Ovalie y officient, comme celles de Richard Escot, Benoît Jeantet, Vincent Péré-Lahaille, Nemer Habib... J'y tiens chronique (totalement en roue libre) à partir du n°2 qui paraît. Cela s'appelle mes J'aime. Sous la têtière intelligence situationnelle. Excusez du peu. Voici deux extraits sur six, à exécution :

Lisez FLAIR Play, le nouveau magazine qui parle de rugby en faisant considérablement bouger les lignes. On y cause ballon ovale, culture, sensibilité, franche philosophie, tact et pas tacle mais aussi tactique, rencontres et pas interviews, échanges et passes croisées, saveurs directes, partage authentiquement altruiste, arts beaux et bons, mouches du coach, transmission (ca-pi-tal!) et salutaires recentrages, et de tant d'autres choses appartenant à l'univers d'un sport vraiment pas comme les autres, et dont les valeurs (terme galvaudé) sont de plus en plus nécessaires dans notre monde en capilotade. Bravo à Sophie Surrullo et à Christophe Schaeffer, initiateurs et pilotes du projet. De belles plumes habitées par l'Ovalie y officient, comme celles de Richard Escot, Benoît Jeantet, Vincent Péré-Lahaille, Nemer Habib... J'y tiens chronique (totalement en roue libre) à partir du n°2 qui paraît. Cela s'appelle mes J'aime. Sous la têtière intelligence situationnelle. Excusez du peu. Voici deux extraits sur six, à exécution :

Il n’en manque pas, de part et d’autre du « mnarani » (phare, en Swahili), sur ce long cordon de plages de sable blanc, où une mer d’une extrême transparence se retire loin, et où, dès l’aube, les femmes pêchent à pied, poulpes, crustacés et divers poissons aux tons chatoyants, échoués dans des vasques rocheuses. A quelques centaines de mètres, une barrière de corail arrête les vagues et offre un contraste de bleus empruntés à une toile de Nicolas de Staël. A pied (plus ou moins) sec, il faut zgzaguer sur un sol hérissé d’oursins aux longs piquants – nul ne les ramasse – et parsemé d’énormes étoiles de mer rouge sang et noir qui semblent issues d’une pluie céleste. L’expression un brin ridicule : « plonger dans la carte postale », vient inévitablement à l’esprit, quoiqu’on s’en défende, en ce « Finisterre » d’une île au nom mythique. Le village de Nungwi, dont la pauvreté contraste avec le luxe des Lodge, comme dans tant d’endroits du monde, possède une curiosité, à même la plage : il s’agit d’un très artisanal chantier naval, où sont fabriqués des « dhows », ces boutres en bois et à une seule voile qui cabotent paisiblement sur ces côtes depuis des siècles. On embarque facilement à bord de l’un d’eux pour quelques dollars, afin de faire une grande balade au-delà de la barrière de corail, escorté par des dauphins, ou de pousser jusqu’à l’île de Mnemba voisine (et privée : elle appartient à Bill Gates, ainsi qu’à la chaîne sud-africaine de Lodge luxueux &Beyond), pour plonger avec masque et palmes dans ce Parc National marin, voire de lancer une ligne à la traîne, au retour, si le vent gonfle fort la voile, tout en observant les pêcheurs, de l’eau à la taille, tendre un grand filet circulaire et meurtrier.

Il n’en manque pas, de part et d’autre du « mnarani » (phare, en Swahili), sur ce long cordon de plages de sable blanc, où une mer d’une extrême transparence se retire loin, et où, dès l’aube, les femmes pêchent à pied, poulpes, crustacés et divers poissons aux tons chatoyants, échoués dans des vasques rocheuses. A quelques centaines de mètres, une barrière de corail arrête les vagues et offre un contraste de bleus empruntés à une toile de Nicolas de Staël. A pied (plus ou moins) sec, il faut zgzaguer sur un sol hérissé d’oursins aux longs piquants – nul ne les ramasse – et parsemé d’énormes étoiles de mer rouge sang et noir qui semblent issues d’une pluie céleste. L’expression un brin ridicule : « plonger dans la carte postale », vient inévitablement à l’esprit, quoiqu’on s’en défende, en ce « Finisterre » d’une île au nom mythique. Le village de Nungwi, dont la pauvreté contraste avec le luxe des Lodge, comme dans tant d’endroits du monde, possède une curiosité, à même la plage : il s’agit d’un très artisanal chantier naval, où sont fabriqués des « dhows », ces boutres en bois et à une seule voile qui cabotent paisiblement sur ces côtes depuis des siècles. On embarque facilement à bord de l’un d’eux pour quelques dollars, afin de faire une grande balade au-delà de la barrière de corail, escorté par des dauphins, ou de pousser jusqu’à l’île de Mnemba voisine (et privée : elle appartient à Bill Gates, ainsi qu’à la chaîne sud-africaine de Lodge luxueux &Beyond), pour plonger avec masque et palmes dans ce Parc National marin, voire de lancer une ligne à la traîne, au retour, si le vent gonfle fort la voile, tout en observant les pêcheurs, de l’eau à la taille, tendre un grand filet circulaire et meurtrier. « Tout homme se doit d’avoir un jour une bouteille à son nom dans un bar de Zanzibar », déclare Mezz Mezzrow, personnage de Tous les bars de Zanzibar, roman de David McNeil (Gallimard). Si l’on souhaite pousser le bouchon de la sorte, autant le faire dans le bar-restaurant le plus insolite de l’île, The Rock, situé devant la plage de Michamvi Pingwe, sur la péninsule de la côte sud-est (à moins d’une heure de route de Nungwi, et autant de Stone Town). Cette cabane cernée d’arbustes, occupe la totalité d’un rocher que l’on atteint à pied, ou bien en barque à marée haute. Le coucher de soleil y est anthologique, l’espadon mariné, comme le barracuda braisé, généreusement épicés. Il ne reste alors plus qu’à signer un flacon pour que la vie soit un roman. L.M.

« Tout homme se doit d’avoir un jour une bouteille à son nom dans un bar de Zanzibar », déclare Mezz Mezzrow, personnage de Tous les bars de Zanzibar, roman de David McNeil (Gallimard). Si l’on souhaite pousser le bouchon de la sorte, autant le faire dans le bar-restaurant le plus insolite de l’île, The Rock, situé devant la plage de Michamvi Pingwe, sur la péninsule de la côte sud-est (à moins d’une heure de route de Nungwi, et autant de Stone Town). Cette cabane cernée d’arbustes, occupe la totalité d’un rocher que l’on atteint à pied, ou bien en barque à marée haute. Le coucher de soleil y est anthologique, l’espadon mariné, comme le barracuda braisé, généreusement épicés. Il ne reste alors plus qu’à signer un flacon pour que la vie soit un roman. L.M.

C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié

C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié  Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).

Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).  Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait

Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme

de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme  Dans "Le Nouvel Obs" de cette semaine, édition Paris - Île de France, paraît un dossier que j'ai eu le plaisir de "piloter" (et de co-rédiger). Il est consacré à l'art contemporain en Ile de France et en province. Allez-y voir! Il y a des musées et des expos qui décoiffent, pour tout le monde, dans l'Essonne, le Val de Marne, le Limousin, à Bordeaux, Montpellier, Caen, Rennes, Rouen, Saint-Paul-de-Vence, Sérignan -dans l'Héraut... C'est pas de la pub, c'est un "post" sur mon blog? Hé! Ho!

Dans "Le Nouvel Obs" de cette semaine, édition Paris - Île de France, paraît un dossier que j'ai eu le plaisir de "piloter" (et de co-rédiger). Il est consacré à l'art contemporain en Ile de France et en province. Allez-y voir! Il y a des musées et des expos qui décoiffent, pour tout le monde, dans l'Essonne, le Val de Marne, le Limousin, à Bordeaux, Montpellier, Caen, Rennes, Rouen, Saint-Paul-de-Vence, Sérignan -dans l'Héraut... C'est pas de la pub, c'est un "post" sur mon blog? Hé! Ho!