Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.

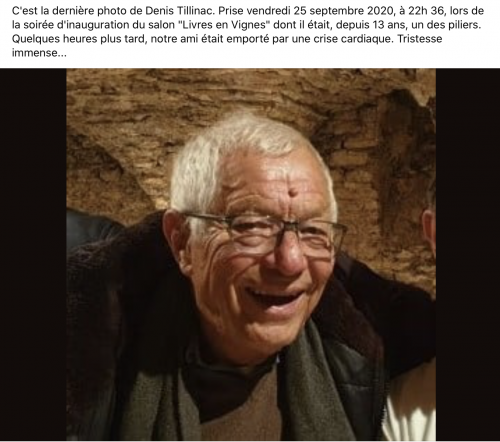

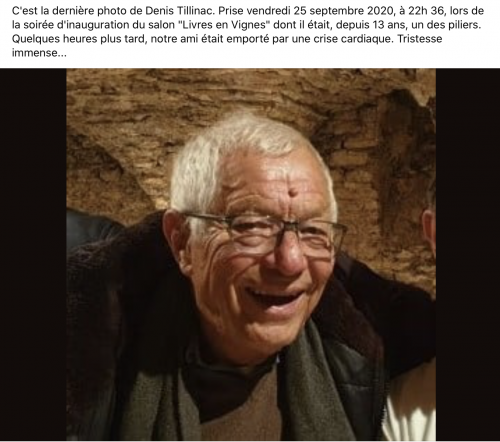

Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.

-------

... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).

En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.

Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.

Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...

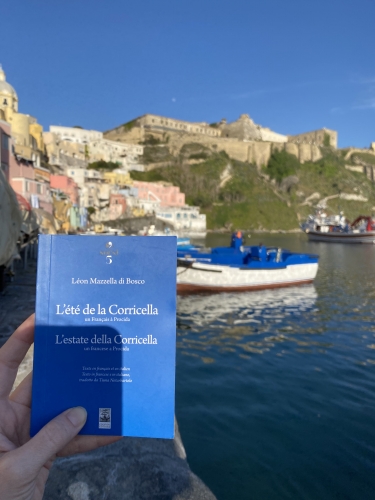

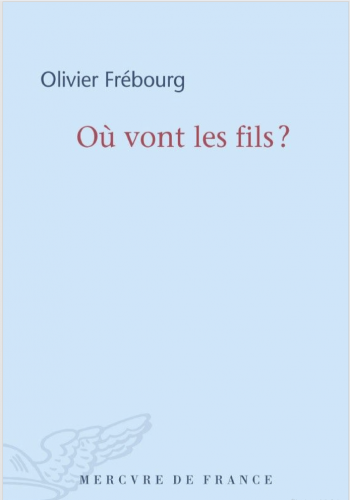

Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...

Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.

Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».

Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !

Léon Mazzella, 30 septembre 2020.

---

(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...

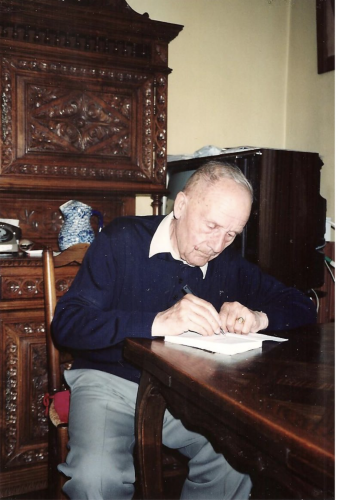

Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.

archives de KallyVasco parce que me prend l'envie de relire Delibes et aussi de revoir l'adaptation au cinéma que Mario Camus fit des Saints innocents). Chez lui tout est bon et se trouve à l'enseigne de l'épicerie fine Verdier. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez la chance de vous trouver sur le seuil d'un grand bonheur, comme on dit dans ce cas. Franchissez-le, ouvrez la porte et prenez Les Rats, Le Chemin,

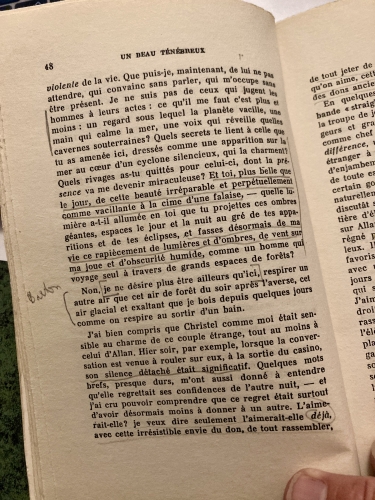

archives de KallyVasco parce que me prend l'envie de relire Delibes et aussi de revoir l'adaptation au cinéma que Mario Camus fit des Saints innocents). Chez lui tout est bon et se trouve à l'enseigne de l'épicerie fine Verdier. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez la chance de vous trouver sur le seuil d'un grand bonheur, comme on dit dans ce cas. Franchissez-le, ouvrez la porte et prenez Les Rats, Le Chemin, L'Hérétique, Les Saints innocents, Dame en rouge sur fond gris, Vieilles histoires de Castille, Le linceul, Cinq heures avec Mario... (je balaye l'étagère des yeux - photo ci-dessus - et les souvenirs de lecture affluent. Tout à l'heure je relirai juste mes annotations en marge, comme souvent, histoire de replonger dans le bain vivifiant et fort comme l'aube givrée dans le campo qui parcourt les livres de Delibes. Ce campo où j'ai un jour chassé, en compagnie de l'un de ses fils. Celui-ci m'offrit un livre de son père, dédicacé -un livre moins connu que ses romans- , puisqu'il est consacré à la chasse en Espagne : El libro de la caza menor)... ¡Vaya!

L'Hérétique, Les Saints innocents, Dame en rouge sur fond gris, Vieilles histoires de Castille, Le linceul, Cinq heures avec Mario... (je balaye l'étagère des yeux - photo ci-dessus - et les souvenirs de lecture affluent. Tout à l'heure je relirai juste mes annotations en marge, comme souvent, histoire de replonger dans le bain vivifiant et fort comme l'aube givrée dans le campo qui parcourt les livres de Delibes. Ce campo où j'ai un jour chassé, en compagnie de l'un de ses fils. Celui-ci m'offrit un livre de son père, dédicacé -un livre moins connu que ses romans- , puisqu'il est consacré à la chasse en Espagne : El libro de la caza menor)... ¡Vaya!

Miguel Delibes se définissait lui-même ainsi : Quand je me regarde de l’extérieur, je vois que je ne suis pas un écrivain génial. Je suis un chasseur qui écrit... (excellent titre de l'un de ses livres)

Miguel Delibes se définissait lui-même ainsi : Quand je me regarde de l’extérieur, je vois que je ne suis pas un écrivain génial. Je suis un chasseur qui écrit... (excellent titre de l'un de ses livres)

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée  (Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

(Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.

Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami. Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.

Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.

Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.

Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant. Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.

Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement. rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...

rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...

Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »

Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. » Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.

Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille. (bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...

(bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...

Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

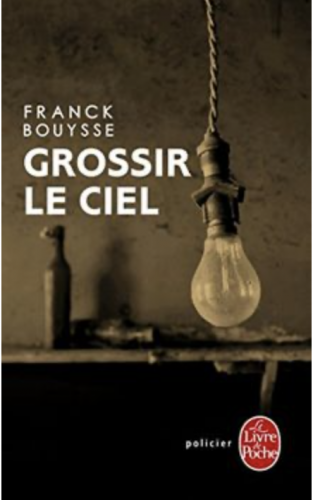

La force de Franck Bouysse est comparable à celle du Jean Carrière de L'épervier de Maheux. Avec Grossir le ciel (Le Livre de Poche), l'auteur, très remarqué cette année avec un nouveau roman qu'il nous faudra lire bientôt (Né d'aucune femme), livre un roman âpre, avec de rares personnages sauvages et durs, qui vivent reclus au fin fond des Cévennes, marqués par des secrets de famille bien ou mal gardés, et qui s'occupent de vaches, de champs, du tracteur, du fusil pour chasser des grives, du chien appelé Mars pour unique réconfort. Ils s'appellent Gus, Abel, et ils ont la poésie des gosses qui voient dans un merle faisant la roue un grand tétras amoureux. Gus a la certitude absolue d'être un fruit pourri conçu dans la violence et la haine, toujours accroché sur l'arbre d'une généalogie sans nom. Il y a des meurtres, du sordide, des mystères, des traces de pas qui inquiètent, des êtres furtifs, la nuit, les petites annonces du Chasseur français que l'on feuillette sur la toile cirée devant l'âtre, en se disant je devrais peut-être essayer. La vie dure de ces solitaires par défaut ou par destinée est leur quotidien comme s'il neigeait chaque jour de l'année, et Bouysse a le talent de savoir décrire dans une langue forte, des arbres déplumés comme des arêtes de gros poissons décharnés, le sang qui frappe régulièrement contre les tempes, le vent qui s'engouffre sous les bardeaux d'une grange en glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Oui, le Jean Carrière que nous aimons, fils

La force de Franck Bouysse est comparable à celle du Jean Carrière de L'épervier de Maheux. Avec Grossir le ciel (Le Livre de Poche), l'auteur, très remarqué cette année avec un nouveau roman qu'il nous faudra lire bientôt (Né d'aucune femme), livre un roman âpre, avec de rares personnages sauvages et durs, qui vivent reclus au fin fond des Cévennes, marqués par des secrets de famille bien ou mal gardés, et qui s'occupent de vaches, de champs, du tracteur, du fusil pour chasser des grives, du chien appelé Mars pour unique réconfort. Ils s'appellent Gus, Abel, et ils ont la poésie des gosses qui voient dans un merle faisant la roue un grand tétras amoureux. Gus a la certitude absolue d'être un fruit pourri conçu dans la violence et la haine, toujours accroché sur l'arbre d'une généalogie sans nom. Il y a des meurtres, du sordide, des mystères, des traces de pas qui inquiètent, des êtres furtifs, la nuit, les petites annonces du Chasseur français que l'on feuillette sur la toile cirée devant l'âtre, en se disant je devrais peut-être essayer. La vie dure de ces solitaires par défaut ou par destinée est leur quotidien comme s'il neigeait chaque jour de l'année, et Bouysse a le talent de savoir décrire dans une langue forte, des arbres déplumés comme des arêtes de gros poissons décharnés, le sang qui frappe régulièrement contre les tempes, le vent qui s'engouffre sous les bardeaux d'une grange en glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Oui, le Jean Carrière que nous aimons, fils spirituel de Giono, se retrouve dans Bouysse. Pas dans sa pâle copie, à la lecture fort décevante de Une bête au paradis, de Cécile Coulon (L'Iconoclaste), dont on a fait grand cas au début de l'automne, et puis flop... Avec même de drôles de coïncidences : le nom d'Abel pour désigner un personnage principal, chez Coulon, mais authentique chez Bouysse, et Paradis - nom de personnage chez Bouysse, de lieu chez Coulon. Étrange... (Le livre de Bouysse est paru en 2014, et celui de Coulon à la fin de l'été 2019). Mais, passons.

spirituel de Giono, se retrouve dans Bouysse. Pas dans sa pâle copie, à la lecture fort décevante de Une bête au paradis, de Cécile Coulon (L'Iconoclaste), dont on a fait grand cas au début de l'automne, et puis flop... Avec même de drôles de coïncidences : le nom d'Abel pour désigner un personnage principal, chez Coulon, mais authentique chez Bouysse, et Paradis - nom de personnage chez Bouysse, de lieu chez Coulon. Étrange... (Le livre de Bouysse est paru en 2014, et celui de Coulon à la fin de l'été 2019). Mais, passons. Bien sûr, nous aimons La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Gallimard), car nous lisons avec plaisir et fidélité cet auteur, et le succès mérité de son dernier récit n'avait pas besoin d'un Renaudot surprise, mais c'est tant mieux.

Bien sûr, nous aimons La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Gallimard), car nous lisons avec plaisir et fidélité cet auteur, et le succès mérité de son dernier récit n'avait pas besoin d'un Renaudot surprise, mais c'est tant mieux.  La découverte par Sylvain Tesson le globe-trotter, de la magie, des mystères de l'affût et des énormes plaisirs qu'il peut procurer, y compris celui de la bredouille, car elle est alors toujours chargée d'émotions intenses, donne un récit captivant. Guetter la rarissime et menacée panthère des neiges au Tibet, à 5 000 mètres d'altitude et par -30°C, hisse l'animal majestueux, princier, au rang de mythe, de Saint Graal, d'improbable inaccessible, de reine des confins. Se savoir vu sans voir qui nous a repéré depuis longtemps, le "ce qui est là et que l'on ne voit pas", figure un autre plaisir profond de chasseur photographe comme Vincent Munier, que Sylvain Tesson accompagne, ou de chasseur tout court (et nous en connaissons un rayon). Pour ces choses si précieuses de nos jours tant encombrés de futilité et de fatuité, pour la belle langue de l'auteur, pour ses références poétiques aussi, cette panthère-là devient inoubliable.

La découverte par Sylvain Tesson le globe-trotter, de la magie, des mystères de l'affût et des énormes plaisirs qu'il peut procurer, y compris celui de la bredouille, car elle est alors toujours chargée d'émotions intenses, donne un récit captivant. Guetter la rarissime et menacée panthère des neiges au Tibet, à 5 000 mètres d'altitude et par -30°C, hisse l'animal majestueux, princier, au rang de mythe, de Saint Graal, d'improbable inaccessible, de reine des confins. Se savoir vu sans voir qui nous a repéré depuis longtemps, le "ce qui est là et que l'on ne voit pas", figure un autre plaisir profond de chasseur photographe comme Vincent Munier, que Sylvain Tesson accompagne, ou de chasseur tout court (et nous en connaissons un rayon). Pour ces choses si précieuses de nos jours tant encombrés de futilité et de fatuité, pour la belle langue de l'auteur, pour ses références poétiques aussi, cette panthère-là devient inoubliable. Le Classique des Poèmes, Shijing (folio bilingue), est un épatant recueil de poésie chinois anonyme (et c'est encore plus beau lorsque c'est anonyme, aurait déclaré Cyrano). Les Classiques désignent dans ce vaste pays continent les indispensables de la littérature que tout lettré se doit de connaître. Ils sont au nombre de cinq : Yijing (Le Classique des Changements), Shujing (Le Classique des Documents), Lijing (Le Classique des Rites), Yuejing (Le Classique des Musiques), et Shijing, qui est le plus ancien recueil de poésie chinoise, puisqu'il date de l'Antiquité. Confucius aurait paraît-il compilé ces chants amoureux d'origine populaire, de facture simple comme une chanson d'Agnès Obel, qu'ils décrivent une barque de cyprès qui ballotte au gré du courant et devient par métaphore un coeur accablé, Une belle femme décrite à la manière des contes des Mille et une nuits, Le vent d'aurore (où) pique un faucon/sur la forêt touffue du nord. Ou encore les ailes de l'éphémère, cet insecte d'une infinie délicatesse comme l'est chacun de ces poèmes. L.M.

Le Classique des Poèmes, Shijing (folio bilingue), est un épatant recueil de poésie chinois anonyme (et c'est encore plus beau lorsque c'est anonyme, aurait déclaré Cyrano). Les Classiques désignent dans ce vaste pays continent les indispensables de la littérature que tout lettré se doit de connaître. Ils sont au nombre de cinq : Yijing (Le Classique des Changements), Shujing (Le Classique des Documents), Lijing (Le Classique des Rites), Yuejing (Le Classique des Musiques), et Shijing, qui est le plus ancien recueil de poésie chinoise, puisqu'il date de l'Antiquité. Confucius aurait paraît-il compilé ces chants amoureux d'origine populaire, de facture simple comme une chanson d'Agnès Obel, qu'ils décrivent une barque de cyprès qui ballotte au gré du courant et devient par métaphore un coeur accablé, Une belle femme décrite à la manière des contes des Mille et une nuits, Le vent d'aurore (où) pique un faucon/sur la forêt touffue du nord. Ou encore les ailes de l'éphémère, cet insecte d'une infinie délicatesse comme l'est chacun de ces poèmes. L.M. La formule est relativement simple pour qui souhaite agrémenter un dimanche après-midi d’août avec des lectures qui emportent plus sûrement qu’une bourrasque. Prenez quelques contes et nouvelles de Maupassant pour vous faire l’esprit comme on se fait la bouche ou les jambes : Amour, Les Bécasses, Les Tombales,

La formule est relativement simple pour qui souhaite agrémenter un dimanche après-midi d’août avec des lectures qui emportent plus sûrement qu’une bourrasque. Prenez quelques contes et nouvelles de Maupassant pour vous faire l’esprit comme on se fait la bouche ou les jambes : Amour, Les Bécasses, Les Tombales, Miss Harriet, cela suffit, puis emparez-vous du Sphynx rouge, la suite des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (initialement connu sous le titre du Comte de Moret). L’histoire survient juste après le siège de La Rochelle, soit bien avant Vingt ans après. Il n’y a plus de Mousquetaires, mais un portrait vibrant du duc de Richelieu tient lieu ici de colonne vertébrale, et sur plus de sept cents pages. C’en est fait. Voici le retour tonitruant, au grand galop, de votre âme d’enfant ayant tant aimé lire tard sous les draps les romans d’aventure, de cape et d’épée, Jules Verne, Rudyard Kipling, Fennimore Cooper... Vous vous calez, bien allongé sur le canapé, les pieds sur l’accoudoir d’en face, un coussin supplémentaire sous la nuque. L’immense talent de Dumas est là, dès la troisième page, qui décrit un certain Étienne Latil, attablé dans une auberge à l’enseigne de La Barbe peinte, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le quartier du Marais, à Paris. Il vous prend par le col et n’entend pas vous lâcher de sitôt. Il fera sans doute nuit lorsque vous lèverez une première fois les yeux du livre pourtant lourd à vos bras tendus, ou posé en angle sur votre ventre : « Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s’allongeait de sa hanche sur sa cuisse et glissait comme une couleuvre entre ses deux jambes croisées l’une sur l’autre. C’était un homme de trente-six à trente-huit ans, dont on pouvait d’autant mieux voir le visage, au dernier rayon de lumière qui filtrait par les étroits vitraux losangés de plomb donnant sur la rue, qu’il avait suspendu son feutre à l’espagnolette de la fenêtre. (...) Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu’à l’entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire, accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu’il n’est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d’instincts carnassiers ; enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d’une franchise brutale, qui pouvait faire craindre, de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. » Élégance et désinvolture. Fougue et franchise. Force et panache. Le pouvoir de Dumas est inaltérable. Cela fonctionne, s'enchaîne comme la saison 3 de La Casa de Papel : que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqués dans le torrent d'une calle Estafeta du ciné, de la littérature, du bonheur de se laisser aller au simple. Nous aimons régresser, ronronner en le lisant, entrer dans le récit, avoir derechef treize ou quatorze ans, chausser des bottes de buffle abaissées au-dessous du genou, porter une chemise bouffant à la ceinture, revêtir un justaucorps de drap aux manches longues et serré à la taille, et veiller à ce que son épée ne court le risque de se rouiller au fourreau. L.M.

Miss Harriet, cela suffit, puis emparez-vous du Sphynx rouge, la suite des Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas (initialement connu sous le titre du Comte de Moret). L’histoire survient juste après le siège de La Rochelle, soit bien avant Vingt ans après. Il n’y a plus de Mousquetaires, mais un portrait vibrant du duc de Richelieu tient lieu ici de colonne vertébrale, et sur plus de sept cents pages. C’en est fait. Voici le retour tonitruant, au grand galop, de votre âme d’enfant ayant tant aimé lire tard sous les draps les romans d’aventure, de cape et d’épée, Jules Verne, Rudyard Kipling, Fennimore Cooper... Vous vous calez, bien allongé sur le canapé, les pieds sur l’accoudoir d’en face, un coussin supplémentaire sous la nuque. L’immense talent de Dumas est là, dès la troisième page, qui décrit un certain Étienne Latil, attablé dans une auberge à l’enseigne de La Barbe peinte, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie dans le quartier du Marais, à Paris. Il vous prend par le col et n’entend pas vous lâcher de sitôt. Il fera sans doute nuit lorsque vous lèverez une première fois les yeux du livre pourtant lourd à vos bras tendus, ou posé en angle sur votre ventre : « Sa rapière, dont la poignée était à la portée de sa main, s’allongeait de sa hanche sur sa cuisse et glissait comme une couleuvre entre ses deux jambes croisées l’une sur l’autre. C’était un homme de trente-six à trente-huit ans, dont on pouvait d’autant mieux voir le visage, au dernier rayon de lumière qui filtrait par les étroits vitraux losangés de plomb donnant sur la rue, qu’il avait suspendu son feutre à l’espagnolette de la fenêtre. (...) Son nez droit et son menton en saillie indiquaient la volonté poussée jusqu’à l’entêtement, tandis que la courbe inférieure de sa mâchoire, accentuée à la manière de celle des animaux féroces, indiquait ce courage irréfléchi dont il ne faut pas savoir gré à celui qui le possède, puisqu’il n’est point chez lui le résultat du libre arbitre, mais le simple produit d’instincts carnassiers ; enfin, tout le visage, assez beau, offrait le caractère d’une franchise brutale, qui pouvait faire craindre, de la part du porteur de cette physionomie, des accès de colère et de violence, mais qui ne laissait pas même soupçonner des actes de duplicité, de ruse ou de trahison. » Élégance et désinvolture. Fougue et franchise. Force et panache. Le pouvoir de Dumas est inaltérable. Cela fonctionne, s'enchaîne comme la saison 3 de La Casa de Papel : que vous le vouliez ou non, vous êtes embarqués dans le torrent d'une calle Estafeta du ciné, de la littérature, du bonheur de se laisser aller au simple. Nous aimons régresser, ronronner en le lisant, entrer dans le récit, avoir derechef treize ou quatorze ans, chausser des bottes de buffle abaissées au-dessous du genou, porter une chemise bouffant à la ceinture, revêtir un justaucorps de drap aux manches longues et serré à la taille, et veiller à ce que son épée ne court le risque de se rouiller au fourreau. L.M.

brandies entre les créneaux du Fort Bastiani, siège d'un roman de l'attente (d'un ennemi)... Ce qui se raréfie possède un prix, et ce livre ainsi que ce film fidèle au texte de Buzzati, en sont l’inestimable preuve. Il s’agit là d’un septième art révolu, eu égard à l’indigence de la production ambiante, laquelle ne serait presque rien sans son Botox technologique. Faites donc passer. L.M.

brandies entre les créneaux du Fort Bastiani, siège d'un roman de l'attente (d'un ennemi)... Ce qui se raréfie possède un prix, et ce livre ainsi que ce film fidèle au texte de Buzzati, en sont l’inestimable preuve. Il s’agit là d’un septième art révolu, eu égard à l’indigence de la production ambiante, laquelle ne serait presque rien sans son Botox technologique. Faites donc passer. L.M.

Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.

Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.  Négligence

Négligence « Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.

« Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.  On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais... J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...

J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi... Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette

Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette Grand texte que celui de Modiano, prononcé lors de la réception de son prix Nobel, le 7 décembre dernier à Stockholm : lisez, relisez et faites passer, car c'est empreint d'une grande et précieuse sensibilité.

Grand texte que celui de Modiano, prononcé lors de la réception de son prix Nobel, le 7 décembre dernier à Stockholm : lisez, relisez et faites passer, car c'est empreint d'une grande et précieuse sensibilité.

Stéphane Guibourgé a écrit Les fils de rien, les princes, les humiliés avec une mitraillette Sig. C’est percutant, uppercutant même, ça claque, c’est sec, les phrases sont ultra courtes, dépouillées, elles crissent, cognent, frappent, trouent, cassent, craquent comme des os. Ca flingue du regard, des pieds chaussés de rangers, ça use du couteau et de l’arme de poing à dix coups. C’est épuré jusqu’au sang. Dans ce magma de violence urbaine inouïe, il y a une infinie tendresse, une humanité dans les silences de Falco, le narrateur. 1982, ambiance de grèves dures en France. Nous suivons une bande de skins, de desperados tatoués aux insignes nazis et qui commencent par voler des Mercos et des Béhèmes dans les quartiers chics pour rouler le plus vite possible en hurlant leur néant du bon côté du périphérique, puis à cogner, et enfin à tuer. Seule la haine les fait bander. Ces princes sont issus de pères humiliés, ouvriers, chômeurs, dignes jusqu’à l’épure, mais qui ont échoué à vouloir contenir leurs fils en blousons noirs. Des fils qui marquent les filles à vie, violent dur, cassent indifféremment du bicot et du youpin, du SDF à l’occasion, pour rien, parce qu’ils sont les enfants d’une vie absurde dressée comme un mur d’au-delà de la honte – le mur d’une fierté nihiliste, violente jusqu’à la folie. Falco

Stéphane Guibourgé a écrit Les fils de rien, les princes, les humiliés avec une mitraillette Sig. C’est percutant, uppercutant même, ça claque, c’est sec, les phrases sont ultra courtes, dépouillées, elles crissent, cognent, frappent, trouent, cassent, craquent comme des os. Ca flingue du regard, des pieds chaussés de rangers, ça use du couteau et de l’arme de poing à dix coups. C’est épuré jusqu’au sang. Dans ce magma de violence urbaine inouïe, il y a une infinie tendresse, une humanité dans les silences de Falco, le narrateur. 1982, ambiance de grèves dures en France. Nous suivons une bande de skins, de desperados tatoués aux insignes nazis et qui commencent par voler des Mercos et des Béhèmes dans les quartiers chics pour rouler le plus vite possible en hurlant leur néant du bon côté du périphérique, puis à cogner, et enfin à tuer. Seule la haine les fait bander. Ces princes sont issus de pères humiliés, ouvriers, chômeurs, dignes jusqu’à l’épure, mais qui ont échoué à vouloir contenir leurs fils en blousons noirs. Des fils qui marquent les filles à vie, violent dur, cassent indifféremment du bicot et du youpin, du SDF à l’occasion, pour rien, parce qu’ils sont les enfants d’une vie absurde dressée comme un mur d’au-delà de la honte – le mur d’une fierté nihiliste, violente jusqu’à la folie. Falco