Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.

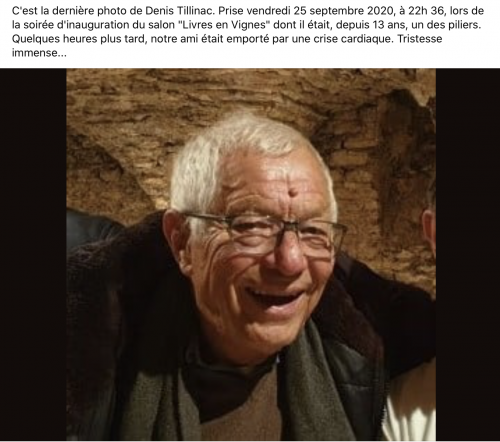

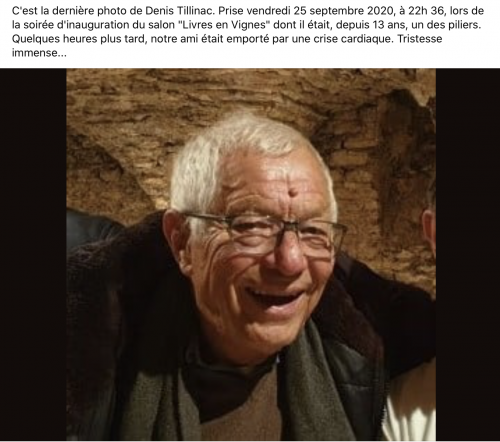

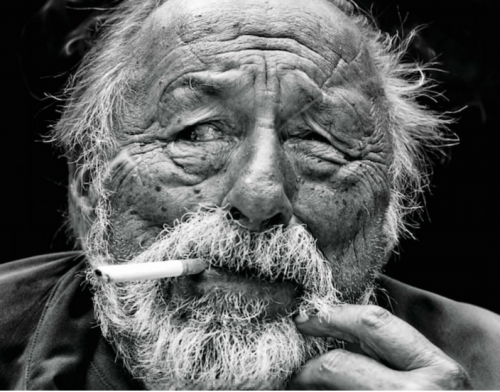

Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.

-------

... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).

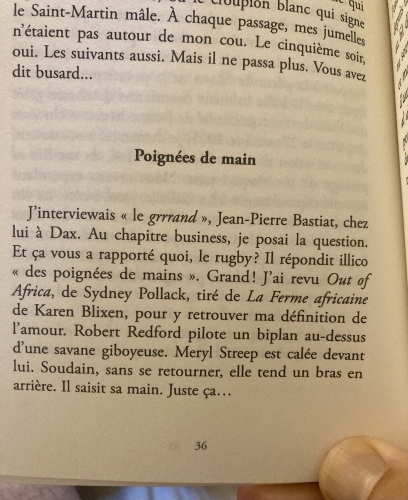

En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.

Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.

Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...

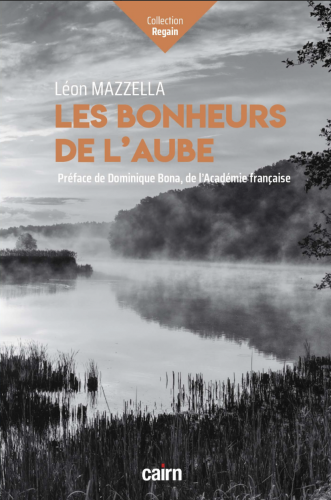

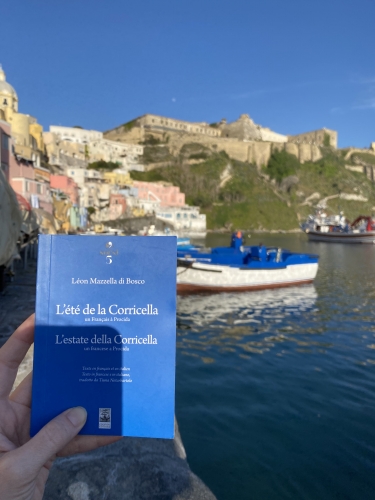

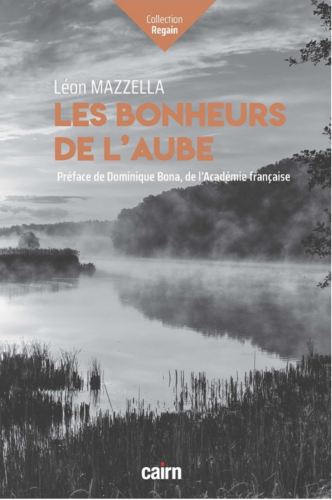

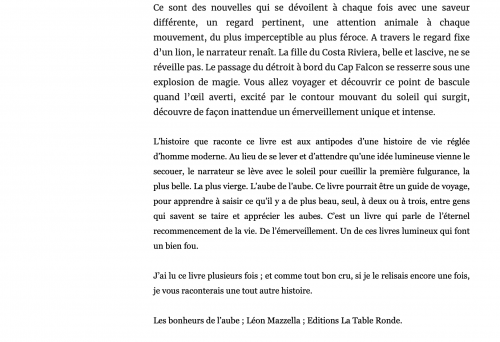

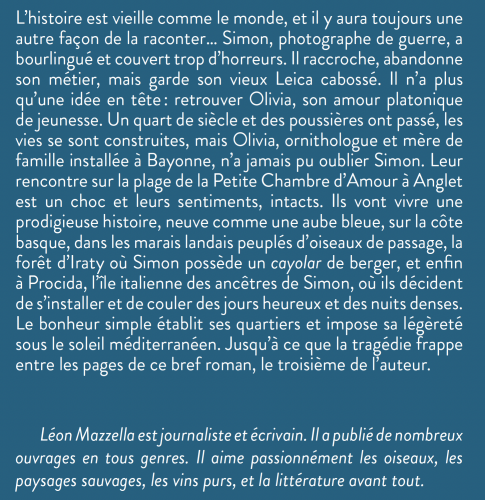

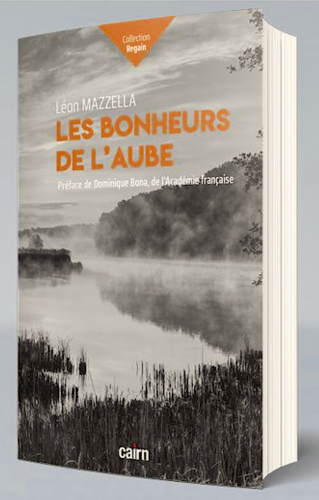

Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...

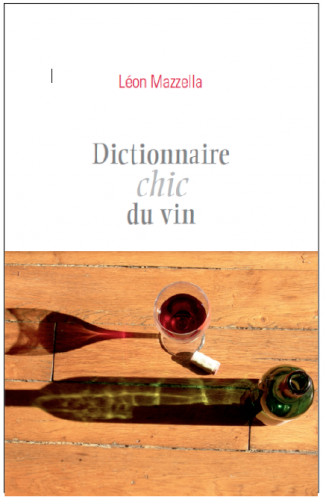

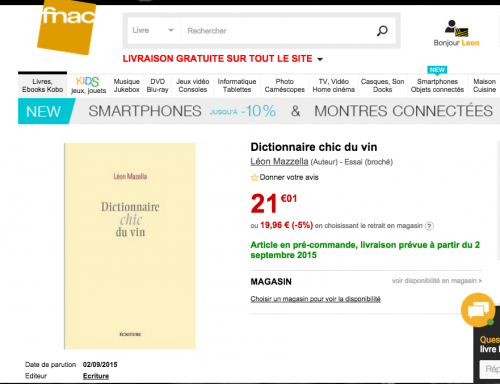

Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.

Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

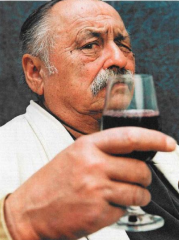

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».

Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !

Léon Mazzella, 30 septembre 2020.

---

(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...

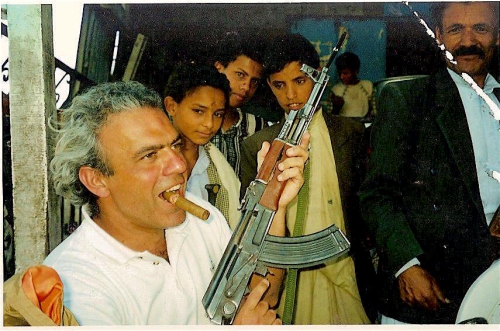

Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.

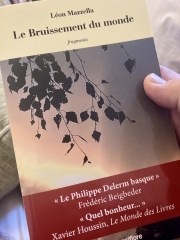

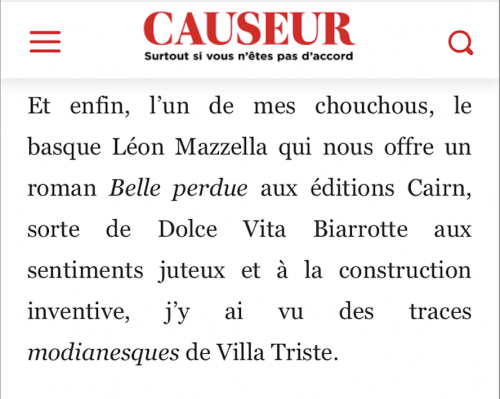

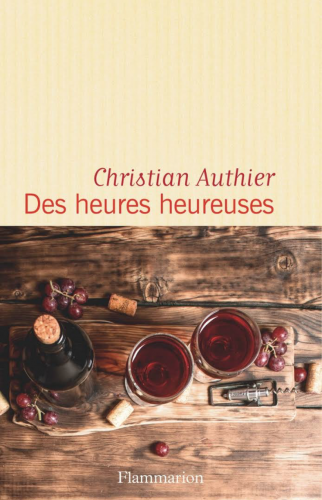

archives à l’onglet Recherche). Reste que « Comme un père » (éd. du Rocher) est à mes yeux un Grand Cru de l’auteur, où l’on retrouve un style immédiatement reconnaissable, une mélancolie inoffensive, un humour tendre, des formules aiguisées, des personnages que l’on a envie d’inviter à la maison, une Toulouse toujours plus tutoyante, une chute de roman qui fait du bien, une atmosphère légère pour exprimer des choses lourdes. Le talent, quoi. L.M.

archives à l’onglet Recherche). Reste que « Comme un père » (éd. du Rocher) est à mes yeux un Grand Cru de l’auteur, où l’on retrouve un style immédiatement reconnaissable, une mélancolie inoffensive, un humour tendre, des formules aiguisées, des personnages que l’on a envie d’inviter à la maison, une Toulouse toujours plus tutoyante, une chute de roman qui fait du bien, une atmosphère légère pour exprimer des choses lourdes. Le talent, quoi. L.M.

Marie-Luce Ribot et Antoine Tinel, qui pilotent le "mook" (magazine-book) Raffut, "Ceci est plus qu'une revue de rugby", du groupe Sud Ouest, m'ont demandé pour pour la rubrique Art et Littérature de leur n°3 qui paraît ce jour, un assez long texte sur mon rapport au rugby, que voilà (en photos). Ce fut l'occasion d'évoquer surtout mon fils lorsqu'il était rugbyman, ses grands-pères, et de raconter quelques anecdotes personnelles...

Marie-Luce Ribot et Antoine Tinel, qui pilotent le "mook" (magazine-book) Raffut, "Ceci est plus qu'une revue de rugby", du groupe Sud Ouest, m'ont demandé pour pour la rubrique Art et Littérature de leur n°3 qui paraît ce jour, un assez long texte sur mon rapport au rugby, que voilà (en photos). Ce fut l'occasion d'évoquer surtout mon fils lorsqu'il était rugbyman, ses grands-pères, et de raconter quelques anecdotes personnelles...

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

Il est certes trop tôt pour évoquer cela, mais puisque les sites marchands proposent de le pré-commander, je vous montre les "prière d'insérer" de l'éditeur de mon prochain livre, trouvés ce matin sur les sites divers comme la fnac, amazon, Babelio (ce dernier donne un texte plus touchant, mais les deux sont signés de mon éditeur chez Privat, Christian Authier). Patience jusqu'au 27 avril, jour de sortie de mon (très subjectif) Petit éloge amoureux du Pays basque.

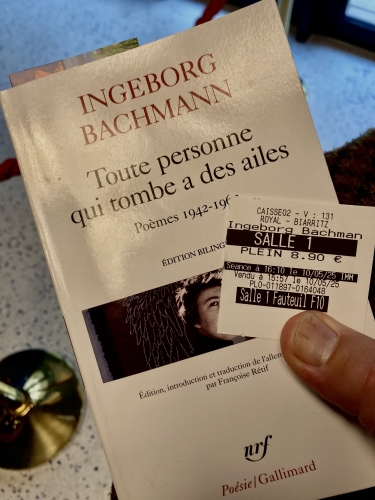

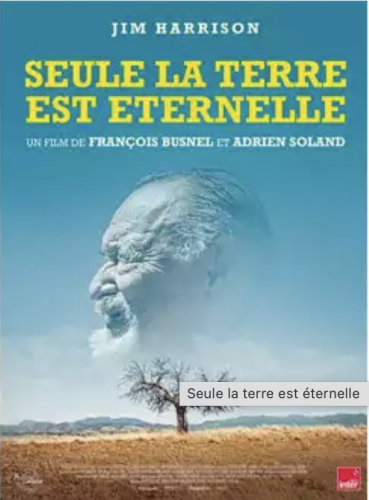

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée

Retour d'une salle obscure où la lumière, la Lumière, vint, divine, de la voix rocailleuse de Big Jim, notre cher, si cher Jim Harrison, disparu il y aura six ans dans trois jours. Le film que lui consacrent François Busnel et Adrien Soland est une ode aux grands espaces, à la poésie, à la Nature, aux animaux, aux rivières, aux arbres, aux femmes de la trempe de Dalva, l'inoubliable héroïne de son plus puissant roman, et aussi de Linda son épouse cinquante-quatre années durant. Jim est au bout du rouleau, il titube, tousse, ahane, fume sans relâche, s'aide d'une canne, s'essuie fréquemment la paupière qui abrite un oeil de verre depuis ses dix ans, il est lui-même. Cash. Tellement naturel, à Paradise Valley, dans le Michigan, avec sa bedaine qui jaillit du tee-shirt, ses gris-gris punaisés sur le mur de sa table de travail, où il écrivit tout son œuvre au stylo noir, et jusqu'au volant ganté de cuir indien de son 4x4 qui conduisit l'équipée jusqu'à Patagonia (Arizona), où il résida parfois et où la Faucheuse le cueillit. Ce film est émouvant car il est pudique, franc du collier, sans fard, silencieux, ouvert sur des territoires traversés par un pygargue, un vautour, un chevreuil, des bisons, deux chiens de chasse appartenant à Jim Fergus, une truite hameçonnée, des forêts et des montagnes larges comme l'univers, dans un clair-obscur de circonstance. On y voit aussi les villages américains poussiéreux, leurs commerces, leurs véhicules garés, une station-service à vendre, une désolation palpable, une barmaid sexy que Jim ne peut s'empêcher d'alpaguer en lui baisant élégamment la main droite avec la dégaine de Charles Denner à la fin du film L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Tout est dit, en sourdine, sur la subtilité, le tact de l'oeuvre d'un grand écrivain américain. J'ai tout lu de lui. Absolument tout, sauf ce que l'édition nous réserve sans doute encore d'inédits, de raclures bonnes à déguster, d'articles récupérés, de nouvelles inédites, de poèmes retrouvés (ce fut un immense poète de la Nature). Je regretterai éternellement cette annulation forcée  (Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

(Maman était bien trop malade pour que je parte longtemps) d'un rendez-vous pris avec lui dans le Michigan afin de "tirer" son portrait sur quelques pages dans le magazine (La Chasse) que je pilotais dans les années 1995 à 2000. Je me souviens avoir déchiré avec mélancolie mon billet d'avion. Ce soir, je reprendrai Légendes d'automne et Dalva au hasard des pages, au gré du vent, en entendant le timbre craquelé - you know... - de sa voix de grizzly édenté et romantique. L.M.

Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable.

Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable. Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie?

Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie? C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel.

C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel. David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.

David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.

La force de Franck Bouysse est comparable à celle du Jean Carrière de L'épervier de Maheux. Avec Grossir le ciel (Le Livre de Poche), l'auteur, très remarqué cette année avec un nouveau roman qu'il nous faudra lire bientôt (Né d'aucune femme), livre un roman âpre, avec de rares personnages sauvages et durs, qui vivent reclus au fin fond des Cévennes, marqués par des secrets de famille bien ou mal gardés, et qui s'occupent de vaches, de champs, du tracteur, du fusil pour chasser des grives, du chien appelé Mars pour unique réconfort. Ils s'appellent Gus, Abel, et ils ont la poésie des gosses qui voient dans un merle faisant la roue un grand tétras amoureux. Gus a la certitude absolue d'être un fruit pourri conçu dans la violence et la haine, toujours accroché sur l'arbre d'une généalogie sans nom. Il y a des meurtres, du sordide, des mystères, des traces de pas qui inquiètent, des êtres furtifs, la nuit, les petites annonces du Chasseur français que l'on feuillette sur la toile cirée devant l'âtre, en se disant je devrais peut-être essayer. La vie dure de ces solitaires par défaut ou par destinée est leur quotidien comme s'il neigeait chaque jour de l'année, et Bouysse a le talent de savoir décrire dans une langue forte, des arbres déplumés comme des arêtes de gros poissons décharnés, le sang qui frappe régulièrement contre les tempes, le vent qui s'engouffre sous les bardeaux d'une grange en glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Oui, le Jean Carrière que nous aimons, fils

La force de Franck Bouysse est comparable à celle du Jean Carrière de L'épervier de Maheux. Avec Grossir le ciel (Le Livre de Poche), l'auteur, très remarqué cette année avec un nouveau roman qu'il nous faudra lire bientôt (Né d'aucune femme), livre un roman âpre, avec de rares personnages sauvages et durs, qui vivent reclus au fin fond des Cévennes, marqués par des secrets de famille bien ou mal gardés, et qui s'occupent de vaches, de champs, du tracteur, du fusil pour chasser des grives, du chien appelé Mars pour unique réconfort. Ils s'appellent Gus, Abel, et ils ont la poésie des gosses qui voient dans un merle faisant la roue un grand tétras amoureux. Gus a la certitude absolue d'être un fruit pourri conçu dans la violence et la haine, toujours accroché sur l'arbre d'une généalogie sans nom. Il y a des meurtres, du sordide, des mystères, des traces de pas qui inquiètent, des êtres furtifs, la nuit, les petites annonces du Chasseur français que l'on feuillette sur la toile cirée devant l'âtre, en se disant je devrais peut-être essayer. La vie dure de ces solitaires par défaut ou par destinée est leur quotidien comme s'il neigeait chaque jour de l'année, et Bouysse a le talent de savoir décrire dans une langue forte, des arbres déplumés comme des arêtes de gros poissons décharnés, le sang qui frappe régulièrement contre les tempes, le vent qui s'engouffre sous les bardeaux d'une grange en glissant sur le silence comme une araignée d'eau sur une mare étale. Oui, le Jean Carrière que nous aimons, fils spirituel de Giono, se retrouve dans Bouysse. Pas dans sa pâle copie, à la lecture fort décevante de Une bête au paradis, de Cécile Coulon (L'Iconoclaste), dont on a fait grand cas au début de l'automne, et puis flop... Avec même de drôles de coïncidences : le nom d'Abel pour désigner un personnage principal, chez Coulon, mais authentique chez Bouysse, et Paradis - nom de personnage chez Bouysse, de lieu chez Coulon. Étrange... (Le livre de Bouysse est paru en 2014, et celui de Coulon à la fin de l'été 2019). Mais, passons.

spirituel de Giono, se retrouve dans Bouysse. Pas dans sa pâle copie, à la lecture fort décevante de Une bête au paradis, de Cécile Coulon (L'Iconoclaste), dont on a fait grand cas au début de l'automne, et puis flop... Avec même de drôles de coïncidences : le nom d'Abel pour désigner un personnage principal, chez Coulon, mais authentique chez Bouysse, et Paradis - nom de personnage chez Bouysse, de lieu chez Coulon. Étrange... (Le livre de Bouysse est paru en 2014, et celui de Coulon à la fin de l'été 2019). Mais, passons. Bien sûr, nous aimons La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Gallimard), car nous lisons avec plaisir et fidélité cet auteur, et le succès mérité de son dernier récit n'avait pas besoin d'un Renaudot surprise, mais c'est tant mieux.

Bien sûr, nous aimons La panthère des neiges, de Sylvain Tesson (Gallimard), car nous lisons avec plaisir et fidélité cet auteur, et le succès mérité de son dernier récit n'avait pas besoin d'un Renaudot surprise, mais c'est tant mieux.  La découverte par Sylvain Tesson le globe-trotter, de la magie, des mystères de l'affût et des énormes plaisirs qu'il peut procurer, y compris celui de la bredouille, car elle est alors toujours chargée d'émotions intenses, donne un récit captivant. Guetter la rarissime et menacée panthère des neiges au Tibet, à 5 000 mètres d'altitude et par -30°C, hisse l'animal majestueux, princier, au rang de mythe, de Saint Graal, d'improbable inaccessible, de reine des confins. Se savoir vu sans voir qui nous a repéré depuis longtemps, le "ce qui est là et que l'on ne voit pas", figure un autre plaisir profond de chasseur photographe comme Vincent Munier, que Sylvain Tesson accompagne, ou de chasseur tout court (et nous en connaissons un rayon). Pour ces choses si précieuses de nos jours tant encombrés de futilité et de fatuité, pour la belle langue de l'auteur, pour ses références poétiques aussi, cette panthère-là devient inoubliable.

La découverte par Sylvain Tesson le globe-trotter, de la magie, des mystères de l'affût et des énormes plaisirs qu'il peut procurer, y compris celui de la bredouille, car elle est alors toujours chargée d'émotions intenses, donne un récit captivant. Guetter la rarissime et menacée panthère des neiges au Tibet, à 5 000 mètres d'altitude et par -30°C, hisse l'animal majestueux, princier, au rang de mythe, de Saint Graal, d'improbable inaccessible, de reine des confins. Se savoir vu sans voir qui nous a repéré depuis longtemps, le "ce qui est là et que l'on ne voit pas", figure un autre plaisir profond de chasseur photographe comme Vincent Munier, que Sylvain Tesson accompagne, ou de chasseur tout court (et nous en connaissons un rayon). Pour ces choses si précieuses de nos jours tant encombrés de futilité et de fatuité, pour la belle langue de l'auteur, pour ses références poétiques aussi, cette panthère-là devient inoubliable. Le Classique des Poèmes, Shijing (folio bilingue), est un épatant recueil de poésie chinois anonyme (et c'est encore plus beau lorsque c'est anonyme, aurait déclaré Cyrano). Les Classiques désignent dans ce vaste pays continent les indispensables de la littérature que tout lettré se doit de connaître. Ils sont au nombre de cinq : Yijing (Le Classique des Changements), Shujing (Le Classique des Documents), Lijing (Le Classique des Rites), Yuejing (Le Classique des Musiques), et Shijing, qui est le plus ancien recueil de poésie chinoise, puisqu'il date de l'Antiquité. Confucius aurait paraît-il compilé ces chants amoureux d'origine populaire, de facture simple comme une chanson d'Agnès Obel, qu'ils décrivent une barque de cyprès qui ballotte au gré du courant et devient par métaphore un coeur accablé, Une belle femme décrite à la manière des contes des Mille et une nuits, Le vent d'aurore (où) pique un faucon/sur la forêt touffue du nord. Ou encore les ailes de l'éphémère, cet insecte d'une infinie délicatesse comme l'est chacun de ces poèmes. L.M.

Le Classique des Poèmes, Shijing (folio bilingue), est un épatant recueil de poésie chinois anonyme (et c'est encore plus beau lorsque c'est anonyme, aurait déclaré Cyrano). Les Classiques désignent dans ce vaste pays continent les indispensables de la littérature que tout lettré se doit de connaître. Ils sont au nombre de cinq : Yijing (Le Classique des Changements), Shujing (Le Classique des Documents), Lijing (Le Classique des Rites), Yuejing (Le Classique des Musiques), et Shijing, qui est le plus ancien recueil de poésie chinoise, puisqu'il date de l'Antiquité. Confucius aurait paraît-il compilé ces chants amoureux d'origine populaire, de facture simple comme une chanson d'Agnès Obel, qu'ils décrivent une barque de cyprès qui ballotte au gré du courant et devient par métaphore un coeur accablé, Une belle femme décrite à la manière des contes des Mille et une nuits, Le vent d'aurore (où) pique un faucon/sur la forêt touffue du nord. Ou encore les ailes de l'éphémère, cet insecte d'une infinie délicatesse comme l'est chacun de ces poèmes. L.M. Je relisais

Je relisais

Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.

Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.

Alliances

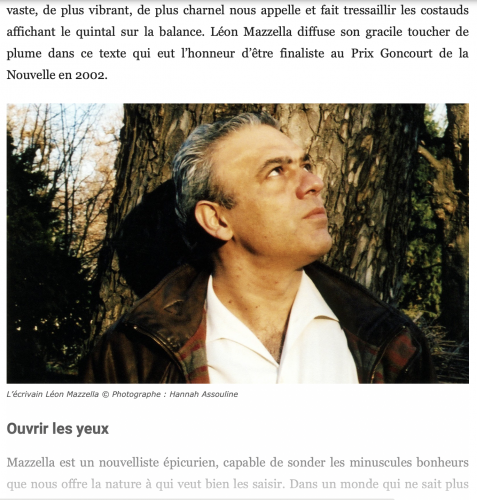

Alliances Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

L’avantage des nouvelles d’Éric Neuhoff sur les photographies à développement instantané que nous prenions jadis avec nos Polaroïds blancs, c’est qu’elles ne s’effaceront pas avec le temps. Ces « shorts » désenchantées mais toniques – c’est le premier recueil de nouvelles du romancier des Hanches de Laetitia - sont un cocktail sweet and sour que l’on pourrait nommer Gin Fitz’, et dont la trace en arrière-bouche campera dans nos mémoires. On y trouve la tendre désinvolture de Nimier, la candeur de Déon et un zeste de Morand pour le citrique. Sans paille mais avec des glaçons, cela donne du Neuhoff, hussard mélancolique au ton singulier, effeuillant un bouquet de femmes (pour fil d'Ariane) qui ne saurait faner, toutes armées de prénoms à cran d'arrêt et de réparties à barillet, tour à tour agaçantes, capricieuses, feux-follets, félines, inconséquentes parfois, sensuelles toujours, qu'elles soient allongées sur une plage, un lit de chambre d’hôtel, ou affalées à la place du mort dans une voiture. Ce sont de belles enfuies chimériques, par conséquent inoubliables. Au fil des dix-sept épisodes d’une série que l’on pourrait titrer « un homme fragile façon puzzle », nous suivons l’auteur de Cadaquès à Lisbonne, de Toulouse à Cannes, de la Corse à l’Irlande, de la Grèce à Madère (pour une virée avec Denis Tillinac), de Saint-Tropez à Saint-Germain-des-Près, le port d’attache, sans jamais le lâcher d’une phrase. Il y a évidemment pas mal de cinéma et beaucoup de littérature entre ces pages où traine toujours un cheveu long, et comme parfumées au timbre évanoui d’une voix limpide. Nous y croisons Jean Seberg qui n’a pas disparue, pas plus que Patrick Dewaere évoquant son pote Depardieu suicidé de longue date, et l’ours J.D. Salinger répondant à une invitation de Jackie Kennedy à se rendre à la Maison Blanche. Neuhoff a toutes les audaces. Il peut dire, à l’instar de Jacques Laurent : « Rapportant ses souvenirs, il se laisse le droit de les inventer ». La mémoire de l’auteur de Costa Brava (avec laquelle il entretient les rapports d’une balle de Jokari : un fil invisible l’y ramène sans cesse), s’accroche aussi aux amitiés jalouses de l’enfance, à ses années dolce vita, à des événements survenus au cours de l’année charnière de 1982. Avec une épuisette de délicatesse, respectant toujours les précautions d’usage, Neuhoff s’est adonné à la chasse subtile aux papillons des réminiscences dispersées. Il les a recueillis, puis consignés sur un rocher parsemé de formules qui font mouche. En bas, on entend la mer qui frappe. Et ces Polaroïds, sous lesquels un cœur se retrouve parfois en pièces détachées, ont un mécanicien aimant le réparer nonchalamment – sans jamais le serrer. L.M.

L’avantage des nouvelles d’Éric Neuhoff sur les photographies à développement instantané que nous prenions jadis avec nos Polaroïds blancs, c’est qu’elles ne s’effaceront pas avec le temps. Ces « shorts » désenchantées mais toniques – c’est le premier recueil de nouvelles du romancier des Hanches de Laetitia - sont un cocktail sweet and sour que l’on pourrait nommer Gin Fitz’, et dont la trace en arrière-bouche campera dans nos mémoires. On y trouve la tendre désinvolture de Nimier, la candeur de Déon et un zeste de Morand pour le citrique. Sans paille mais avec des glaçons, cela donne du Neuhoff, hussard mélancolique au ton singulier, effeuillant un bouquet de femmes (pour fil d'Ariane) qui ne saurait faner, toutes armées de prénoms à cran d'arrêt et de réparties à barillet, tour à tour agaçantes, capricieuses, feux-follets, félines, inconséquentes parfois, sensuelles toujours, qu'elles soient allongées sur une plage, un lit de chambre d’hôtel, ou affalées à la place du mort dans une voiture. Ce sont de belles enfuies chimériques, par conséquent inoubliables. Au fil des dix-sept épisodes d’une série que l’on pourrait titrer « un homme fragile façon puzzle », nous suivons l’auteur de Cadaquès à Lisbonne, de Toulouse à Cannes, de la Corse à l’Irlande, de la Grèce à Madère (pour une virée avec Denis Tillinac), de Saint-Tropez à Saint-Germain-des-Près, le port d’attache, sans jamais le lâcher d’une phrase. Il y a évidemment pas mal de cinéma et beaucoup de littérature entre ces pages où traine toujours un cheveu long, et comme parfumées au timbre évanoui d’une voix limpide. Nous y croisons Jean Seberg qui n’a pas disparue, pas plus que Patrick Dewaere évoquant son pote Depardieu suicidé de longue date, et l’ours J.D. Salinger répondant à une invitation de Jackie Kennedy à se rendre à la Maison Blanche. Neuhoff a toutes les audaces. Il peut dire, à l’instar de Jacques Laurent : « Rapportant ses souvenirs, il se laisse le droit de les inventer ». La mémoire de l’auteur de Costa Brava (avec laquelle il entretient les rapports d’une balle de Jokari : un fil invisible l’y ramène sans cesse), s’accroche aussi aux amitiés jalouses de l’enfance, à ses années dolce vita, à des événements survenus au cours de l’année charnière de 1982. Avec une épuisette de délicatesse, respectant toujours les précautions d’usage, Neuhoff s’est adonné à la chasse subtile aux papillons des réminiscences dispersées. Il les a recueillis, puis consignés sur un rocher parsemé de formules qui font mouche. En bas, on entend la mer qui frappe. Et ces Polaroïds, sous lesquels un cœur se retrouve parfois en pièces détachées, ont un mécanicien aimant le réparer nonchalamment – sans jamais le serrer. L.M.

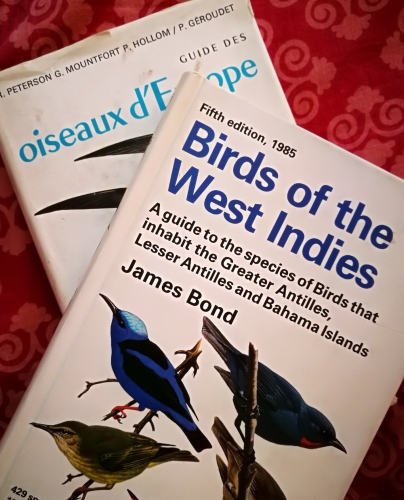

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Virée de quatre jours sur

Virée de quatre jours sur

Il y a des prix littéraires qui prennent le goût de l'extrême onction. La grande anthropologue Françoise Héritier, décédée ce matin, jour de ses 84 ans (*), auteur d'un délicieux et si personnel Le sel de la vie, en marge de ses livres majeurs, avait reçu le 8, soit il y a une semaine, un prix spécial du jury Femina pour l'ensemble de son oeuvre. Aura-t-elle eu le temps d'en savourer le funeste artifice?..

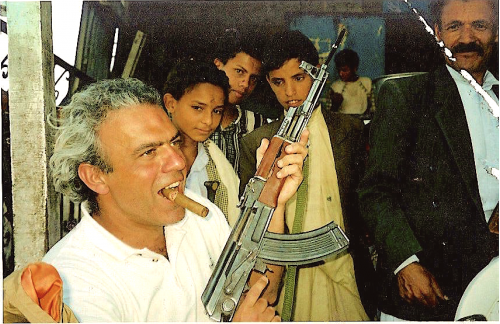

Il y a des prix littéraires qui prennent le goût de l'extrême onction. La grande anthropologue Françoise Héritier, décédée ce matin, jour de ses 84 ans (*), auteur d'un délicieux et si personnel Le sel de la vie, en marge de ses livres majeurs, avait reçu le 8, soit il y a une semaine, un prix spécial du jury Femina pour l'ensemble de son oeuvre. Aura-t-elle eu le temps d'en savourer le funeste artifice?.. Au fin fond du Yémen, il y a quelques années. Je viens de m'emparer de la Kalachnikov de l'homme que l'on voit à droite, subjugué que j'ai osé le faire, dans ce rade où nous prenons un café à la cardamome, avec mes compagnons de voyage. Je m'apprêtais alors à allumer un cigare (Specially Selected de Ramon Allones, pour les chieurs tentés de me poser la question), lorsque me vint cette idée saugrenue. Peu après, je lui ai rendu son arme (chaque

Au fin fond du Yémen, il y a quelques années. Je viens de m'emparer de la Kalachnikov de l'homme que l'on voit à droite, subjugué que j'ai osé le faire, dans ce rade où nous prenons un café à la cardamome, avec mes compagnons de voyage. Je m'apprêtais alors à allumer un cigare (Specially Selected de Ramon Allones, pour les chieurs tentés de me poser la question), lorsque me vint cette idée saugrenue. Peu après, je lui ai rendu son arme (chaque

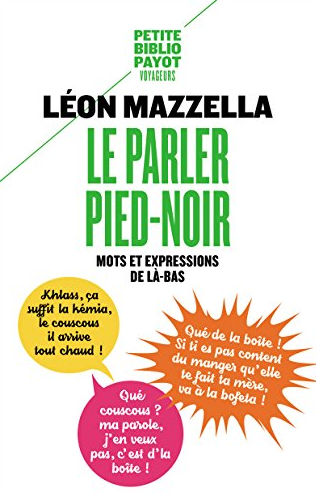

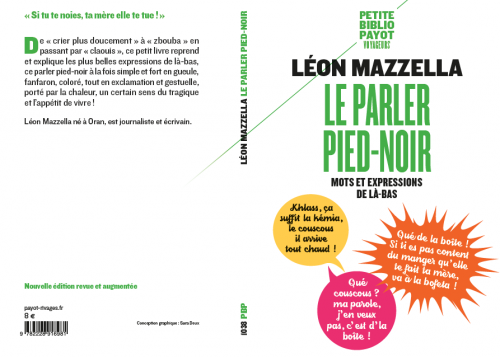

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

Highland. Speyside est le nom donné à l’une des grandes régions du whisky écossais*. Elle doit son nom à la rivière Spey qui la traverse, comme l’autre grande rivière du cru, la Livet, principal affluent de la Spey, avec également la Fiddich et l’Avon. Deux autres rivières, la Finshorn à l’ouest, et la Deveron à l’est, strient cette zone bénie des dieux de l’eau douce. Car, le whisky, c’est d’abord une question d’eau très pure. La région, humide, fertile, si généreusement irriguée, est propice à la production de l’orge, l’autre composante de « uisce beatha » l’eau de vie, en gaélique, qui a engendré le mot whisky. Ce triangle d’or jouit par ailleurs d’un climat tempéré, moins rude que sur les îles du nord ou du sud. Speyside est par conséquent un grand terroir entouré de montagnes, où nichent depuis des lustres de très grands noms du single malt.

Highland. Speyside est le nom donné à l’une des grandes régions du whisky écossais*. Elle doit son nom à la rivière Spey qui la traverse, comme l’autre grande rivière du cru, la Livet, principal affluent de la Spey, avec également la Fiddich et l’Avon. Deux autres rivières, la Finshorn à l’ouest, et la Deveron à l’est, strient cette zone bénie des dieux de l’eau douce. Car, le whisky, c’est d’abord une question d’eau très pure. La région, humide, fertile, si généreusement irriguée, est propice à la production de l’orge, l’autre composante de « uisce beatha » l’eau de vie, en gaélique, qui a engendré le mot whisky. Ce triangle d’or jouit par ailleurs d’un climat tempéré, moins rude que sur les îles du nord ou du sud. Speyside est par conséquent un grand terroir entouré de montagnes, où nichent depuis des lustres de très grands noms du single malt. Double maturation simultanée

Double maturation simultanée immédiate d’une source d’eau cristalline et d’une pureté absolue, ou du ruisseau élu qui en découle, que la distillerie a été construite. Autre caractéristique d’Aberlour, l’importance accordée au bois des fûts. Les single malt de la maison : 10, 12, 15, 16, 18

immédiate d’une source d’eau cristalline et d’une pureté absolue, ou du ruisseau élu qui en découle, que la distillerie a été construite. Autre caractéristique d’Aberlour, l’importance accordée au bois des fûts. Les single malt de la maison : 10, 12, 15, 16, 18 ans, qui raflent souvent des médailles d’or ici et là, subissent une double maturation : « double cask matured », pendant au moins douze ans, à la fois en fûts de Sherry (ou de Xérès), espagnols, la plupart ayant contenu du Oloroso, et en fûts de Bourbon, soit américains et ayant contenu du bourbon. A l’inverse de beaucoup d’autres distilleries du Speyside, pratiquant un vieillissement principal, long, en fûts de Bourbon, puis une maturation plus courte en fûts de Sherry, Aberlour a très tôt opté pour la double maturation simultanée, avant de procéder à l’assemblage des distillats. La complexité des arômes des single malt du Speyside reflète ainsi, à des degrés, voire des dominantes divers, des notes de fruits confits et d’épices – signature des fûts de Sherry, et des notes de fruits frais, rouges, et des notes vanillées – signature des fûts de Bourbon. Mais, Aberlour se livre aussi, une fois n’est pas coutume, à des créations élargissant la gamme, qui font montre d’un esprit d’ouverture. Ainsi du A’bunadh (origine, en Gaélique), exclusivement vieilli en fûts de Xérès Oloroso. Il s’agit d’un « brut de fût » (Original Cask Strength) remarquable de puissance et de velouté (mangue, pomme rouge, léger fumé à l’attaque, épicé souple, notes cacaotées, pralinées, à peine tourbées, et de pain d’épices en finale). Une sorte de synthèse du Speyside.

ans, qui raflent souvent des médailles d’or ici et là, subissent une double maturation : « double cask matured », pendant au moins douze ans, à la fois en fûts de Sherry (ou de Xérès), espagnols, la plupart ayant contenu du Oloroso, et en fûts de Bourbon, soit américains et ayant contenu du bourbon. A l’inverse de beaucoup d’autres distilleries du Speyside, pratiquant un vieillissement principal, long, en fûts de Bourbon, puis une maturation plus courte en fûts de Sherry, Aberlour a très tôt opté pour la double maturation simultanée, avant de procéder à l’assemblage des distillats. La complexité des arômes des single malt du Speyside reflète ainsi, à des degrés, voire des dominantes divers, des notes de fruits confits et d’épices – signature des fûts de Sherry, et des notes de fruits frais, rouges, et des notes vanillées – signature des fûts de Bourbon. Mais, Aberlour se livre aussi, une fois n’est pas coutume, à des créations élargissant la gamme, qui font montre d’un esprit d’ouverture. Ainsi du A’bunadh (origine, en Gaélique), exclusivement vieilli en fûts de Xérès Oloroso. Il s’agit d’un « brut de fût » (Original Cask Strength) remarquable de puissance et de velouté (mangue, pomme rouge, léger fumé à l’attaque, épicé souple, notes cacaotées, pralinées, à peine tourbées, et de pain d’épices en finale). Une sorte de synthèse du Speyside. L’obsession de l’eau pure

L’obsession de l’eau pure Énorme mais bon

Énorme mais bon Small is beautiful

Small is beautiful de Glenfiddich, est une marque qui a le vent en poupe. La gamme maison exprime une douceur très reconnaissable, qui sculpte son succès. Le Single Barrel 25 ans d’âge, par exemple, vieilli en fûts de chêne américains de second remplissage, sélectionnés avec un infini scrupule, est un whisky très recherché, aux notes d’ananas, de vanille, de miel, d’épices poivrées et de boisé aussi, si caractéristiques de la marque synonyme de saveurs suaves et caressantes. La visite de la distillerie expose sereinement l’artisanat du travail, des greniers à orge aux aires de maltage traditionnel (unique), et il n’y a pas, jusqu’à l’échange de quelques mots avec David Stewart, le maître de chai - un vrai sage du Speyside -, pour nous conforter dans l’idée que des distilleries à taille humaine et à forte personnalité peuvent cohabiter avec des géants au cœur (de chauffe) tendre.

de Glenfiddich, est une marque qui a le vent en poupe. La gamme maison exprime une douceur très reconnaissable, qui sculpte son succès. Le Single Barrel 25 ans d’âge, par exemple, vieilli en fûts de chêne américains de second remplissage, sélectionnés avec un infini scrupule, est un whisky très recherché, aux notes d’ananas, de vanille, de miel, d’épices poivrées et de boisé aussi, si caractéristiques de la marque synonyme de saveurs suaves et caressantes. La visite de la distillerie expose sereinement l’artisanat du travail, des greniers à orge aux aires de maltage traditionnel (unique), et il n’y a pas, jusqu’à l’échange de quelques mots avec David Stewart, le maître de chai - un vrai sage du Speyside -, pour nous conforter dans l’idée que des distilleries à taille humaine et à forte personnalité peuvent cohabiter avec des géants au cœur (de chauffe) tendre. Aberlour et les accords musicaux

Aberlour et les accords musicaux mon studieux voisin de table, que le style du 8 ans d’âge correspondait à la musique planante des Pink Floyd, autant que l’expression du 16 ans Old Bourbon Cask se mariait à merveille avec les airs tonitruants de Johnny Cash. Une expérience. L.M.

mon studieux voisin de table, que le style du 8 ans d’âge correspondait à la musique planante des Pink Floyd, autant que l’expression du 16 ans Old Bourbon Cask se mariait à merveille avec les airs tonitruants de Johnny Cash. Une expérience. L.M. C’est l’excellente nouvelle de la saison : Tristan Savin a transporté Long Cours de L’Express au Point. Sa belle revue, un mook (magazine-book) consacré aux grands reportages « au long cours » d’une belle exigence littéraire, met le cap sur les pôles Nord et Sud, pour ce numéro d’une nouvelle série que nous souhaitons longue. Au sommaire, des plumes de talent, et pas que des travel-writers : Sylvain Tesson, Michel Onfray, Douglas Kennedy, Cédric Gras, Gilles Lapouge, entre autres.

C’est l’excellente nouvelle de la saison : Tristan Savin a transporté Long Cours de L’Express au Point. Sa belle revue, un mook (magazine-book) consacré aux grands reportages « au long cours » d’une belle exigence littéraire, met le cap sur les pôles Nord et Sud, pour ce numéro d’une nouvelle série que nous souhaitons longue. Au sommaire, des plumes de talent, et pas que des travel-writers : Sylvain Tesson, Michel Onfray, Douglas Kennedy, Cédric Gras, Gilles Lapouge, entre autres.

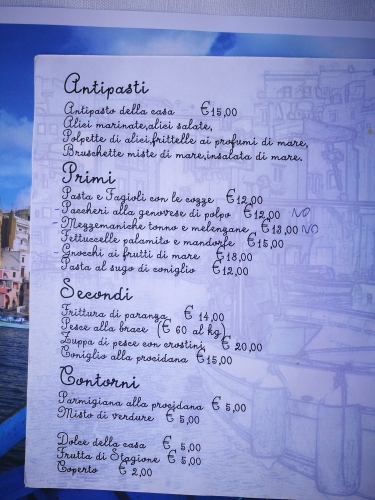

Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…

Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…

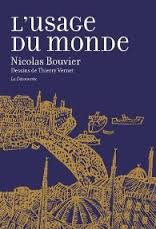

Relu attentivement L'Usage du monde (La Découverte), de Nicolas Bouvier, dans sa nouvelle et splendide édition. C'est le bréviaire, que dis-je : le mot de passe des écrivains voyageurs, des voyageurs, des écrivains aimant davantage décrire que crier, mais doucement, en observant d'un oeil faussement distrait les petits faits, les grands horizons, les regards larges, les senteurs, les saveurs, les odeurs, les rires francs, les sentiments ourdis, les petites choses que peu savent prélever, capter, et puis noter à la fraîche, ou bien tard dans la nuit, à la lueur d'une lune accorte ou d'une lampe vacillante, sur un cahier ami. Nicolas Bouvier (déjà évoqué ici, notamment pour son superbe texte posthume, Il faudra repartir, Payot - cherchez l'archive dans le blog), est un maître. Disparu en 1998, il nous a laissé un chef-d'oeuvre, avec L'Usage du monde. Peu importe où il va, vagabonde, avec son acolyte peintre Thierry Vernet, entre juin 1953 et décembre 1954 (de Genève à là-bas, d'Anatolie et partout en zig-zag, jusqu'en Afghanistan), car il aiguise chaque jour son talent d'écrivain du réel, de l'humain, et c'est cela qui compte : il est celui qui dit, qui décrit, par touches d'une subtilité cristlalline, et la langue, le choix des mots, le goût de l'adjectif idoine, de la métaphore juste, semblent lui être un impératif vital, une quête obsessionnelle et charmante, une source de plaisir qu'il n'a de cesse de partager avec son lecteur. Son voyage devient ainsi celui de chacun d'entre nous. Bouvier passe la main à chaque page, et nous tutoyons aussitôt ceux qu'il côtoie, ainsi que les paysages, les sensations, les déboires, la douleur, la soif, la chaleur, la rage de se faire voler, comme le petit bonheur chipé au quotidien (voyager n'est pas toujours de tout repos), les rencontres minuscules, le don du nada, une esquisse de potlatch parfois, le repos réparateur du corps meurtri par la route, la jouissance du presque-rien : un thé, un sourire, une voix d'enfant, un chant d'oiseau. C'est la magie de l'écriture de Bouvier... Si je commencais à reproduire ici des extraits de ce livre exceptionnel, cette note deviendrait un fleuve anthologique. J'avais lu L'Usage du monde, distraitement, car trop jeune sans doute, il y a des lustres. Je l'ai repris, et d'un trait ou presque, j'ai bu ses 375 pages. C'est un long drink pimenté, aigu et très doux, percutant et lascif, intraitable, poétique toujours. Avec, en bandoulière, cette permanente leçon de vie : nous ne sommes que des passagers, des errants, des observateurs éphémères, des hôtes; tout ça... Le respect nous anime et doit gouverner chacun de nos gestes, chacun de nos mots, et puis nous devons l'enseigner, ce respect de toute chose; il le faut. Une leçon de vie. LM