Avec Manu Dubarry, la boucle de l'art et celle du couple passent par le poisson. Gyotaku mode d'emploi.

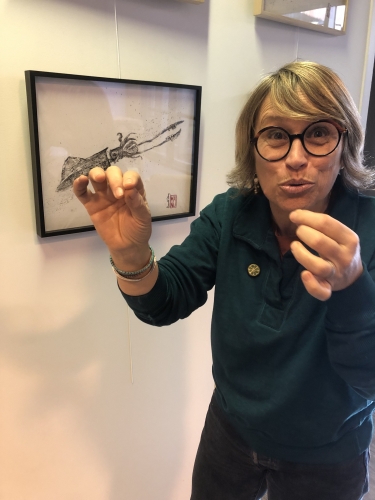

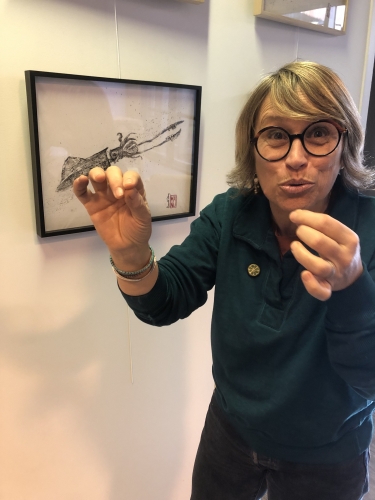

Elle a le sens de la boucle et elle ne la boucle jamais car elle a, a minima, une idée par minute. Manu Dubarry – fille de Pierre, qui fonda Les Ducs de Gascogne, ou le foie gras dans tous ses états, a lâché Gimont pour Hossegor, son port d’attache, et les longues plages voisines de Seignosse, soit la généreuse terre gersoise pour l’océan infini de la côte landaise ; ce depuis belle lurette. Les vagues, l’horizon, le sable - et ce qui y échoue surtout, le Gouf et ses insondables mystères à tenter de deviner devant Capbreton, n’ont fait qu’attiser son imaginaire prolixe comme les vagues. Manu créé par séries continuelles. Elle figure le rythme des marées, réputé infini. Artiste autodidacte, après avoir travaillé comme peintre de décors pour le cinéma, elle transforme tout ce qu’elle touche, de ses dix doigts armés par un esprit fertile, en œuvre délicate à tirage unique et à haute valeur ajoutée sensible ; puissamment mais tendrement poétique.

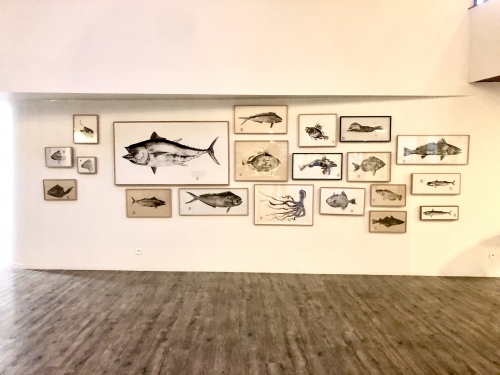

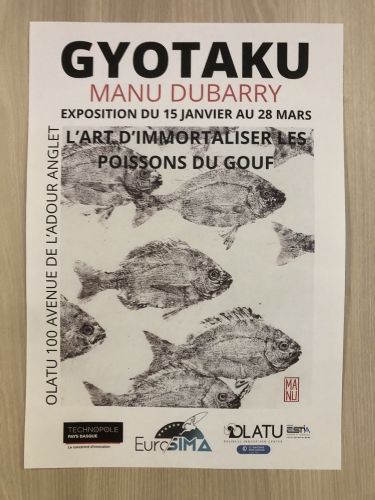

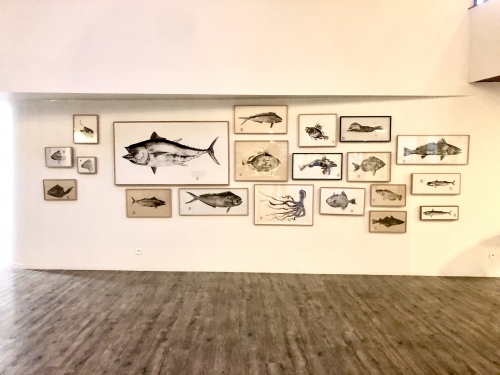

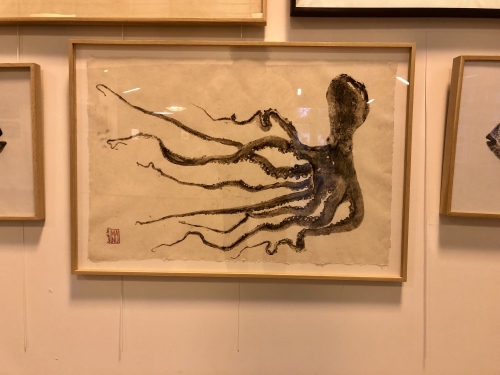

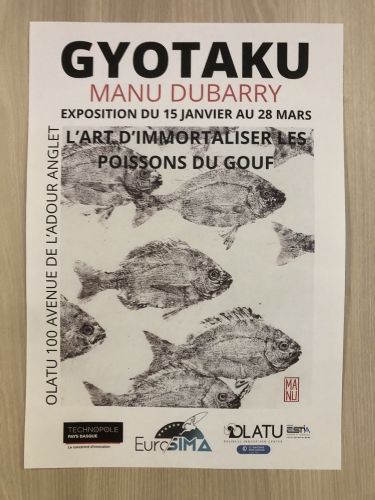

Là, elle expose plus d’une soixantaine de ses créations singulières à Olatu (100, avenue de l’Adour à Anglet, juste avant le Brise-Lames, le port de plaisance, et notre querencia gourmande, le restaurant Le Poisson à Voile). Depuis le 15 janvier et jusqu’au 28 mars (le vernissage aura lieu le 15 février à 18h. Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont

Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont

elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...

elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...

Les poissons-filets

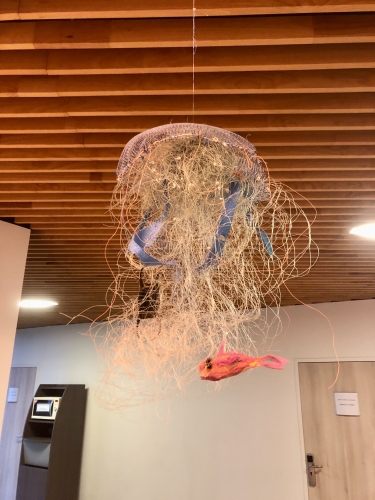

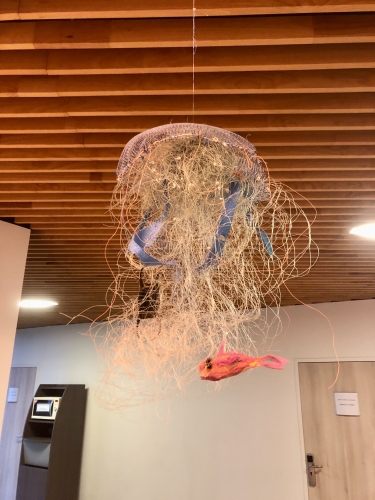

« Il y a sept ou huit, ans, j’ai commencé de faire ce que j’appelle mes poissons-filets ou mes poissons démaillés, des poissons reconstitués à partir les fils multicolores de filets de pêche échoués sur les plages de Seignosse, que j’ai remaillés, reconstruits », dit Manu. « Je démaille et je couds, rien de plus, je n’ajoute rien, tout a été ramassé sur le sable ».

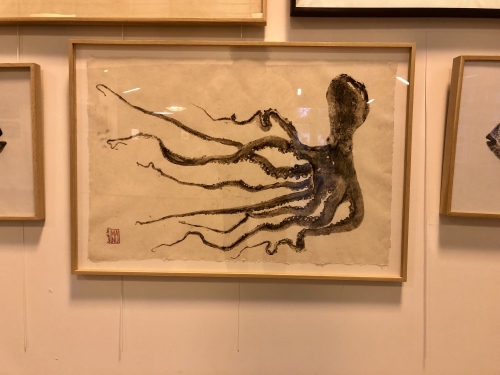

Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

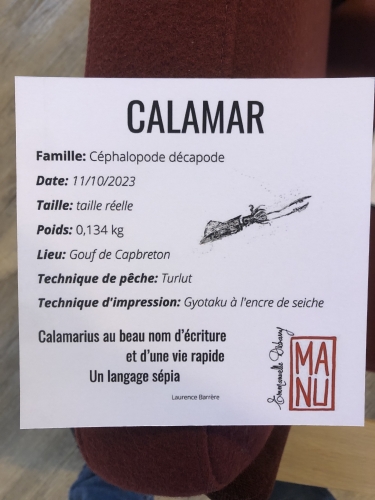

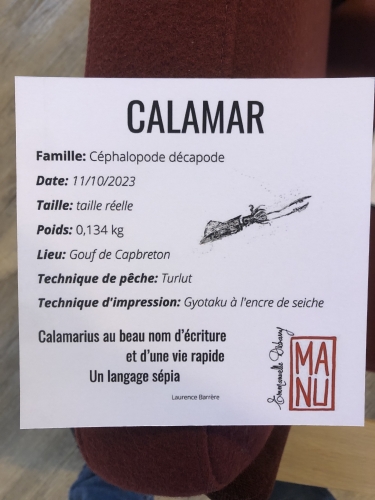

« Les pêcheurs », enchérit Manu, « auraient utilisé la technique Gyotaku pour immortaliser leurs plus belles prises en indiquant scrupuleusement les mensurations de chaque poisson. » Et c’est d’ailleurs ce que nous lisons en parcourant cette exposition d’une richesse confondante, qui n’est pas avare en émotions. Le voyage est infiniment poétique – nous nous répétons -, et nous cheminons comme Wang-Fô se sauva dans le conte éponyme extrait des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Le parcours de droite à gauche avec des poissons qui se croisent sans se rentrer dedans car ils vont et viennent mûs par une fluidité instinctive, et l’encre de seiche qui les définit en les dessinant, les fossilisent – ils ressemblent en effet à des fossiles multi millénaires inscrits dans le minéral. Or, nous sommes devant du papier de qualité acheté chez Sennelier à Paris, ou devant de vieux draps récupérés, parfois brodés, blanc cassé ou uniformément immaculés, et tout cela tracé de noir animal, organique ; pur. Très pur (*). Il y a là non seulement des silhouettes, mais des détails effarants de vérité, y compris lorsque certains poissons sont reproduits, retranscrits les yeux « vides », vidés, liquéfiés, soit morts depuis un certain temps après leur prise, « les yeux cavés » comme les pendus de la Ballade de Villon. Manu ne cache rien. Elle est d’une franchise intérieure totale. C’est brut enduit de douceur, animal fourré de satin, sauvage doublé de soie.

Chaque poisson est ainsi à plat, sauf ce couple de lieus noirs qui jaillit à l’unisson, verticalement, et semble initier une danse nuptiale. Ou ce banc de marbrés fuyant et dont on éprouve la vitesse grande. Une technique voisine dédiée au végétal se nomme le Tataki-zomé, et Manu s’y frotte déjà avec gourmandise (à suivre)...

La révélation Gyotaku

« La découverte du Gyotaku correspondait tellement à mon histoire, lorsque cette amie m’en parla, que ce fut un choc, en écho à mon for intérieur, à ma force intérieure également, habitée que je suis par le monde des poissons depuis trente ans. C’est ma culture, c’est mon patrimoine. Mon mari (qui n’a pas encore d’écailles sur le dos, mais peu s’en faut), après avoir travaillé un quart de siècle pour Quiksilver, et surtout après avoir été sacré champion d’Europe de surf – il était alors surnommé Le Prince des Landes », ce qui génère un sourire amoureux et ravi à Manu lorsqu’elle prononce lentement ces quatre mots... « s’est mis à pêcher chaque jour que Dieu fait « de manière obsessionnelle », précise-t-elle. Poupi, les jours de gros temps qui l’interdisent, sombre dans la mélancolie des gens de mer saisis du mal de terre. Il ne fait qu’attendre le lendemain. » Il est happé par la bile noire (qui a peut-être partie liée avec l’encre de seiche, chi lo sa) comme un bar distrait par l’hameçon dissimulé.

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

Boucler la boucle, une obsession

Toutes les œuvres de Manu Dubarry sont issues de poissons pêchés dans le Gouf, aux noirs mystères réputés abyssaux, bis repetita à dessein. Et Manu de préciser qu’elles sont bien sûr toutes à l’échelle 1 :1. Forcément. Et que tous les tableaux qui sont exposés, comme les précédents qui ont été vendus, représentent des pièces ayant été cuisinées par Manu. « Je les sers soit crues, en tartare, en ceviche, soit fumées avec mon petit fumoir de table, soit cuites bien sûr mais sans les cuisiner « de trop », très simplement afin de respecter l’authenticité des saveurs originelles, comme un indispensable hommage. » Cette exposition, ce travail, sont une histoire d’amour, et de poésie forte. On boucle véritablement la boucle avec Manu, et Poupi, lequel a toujours vécu sur l’eau, une planche de surf sous ses pieds ou une ligne en mains sur son bateau.

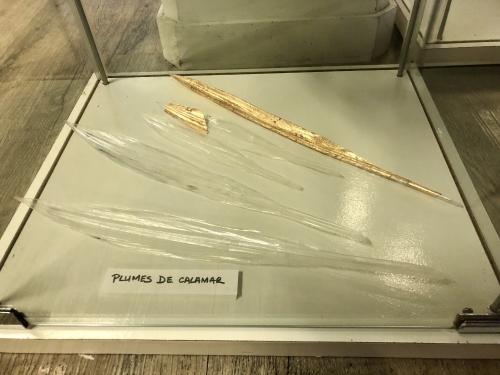

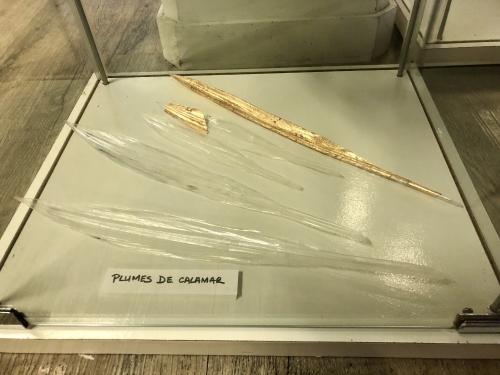

« Il tue ses poissons selon la technique japonaise ancestrale et douce qui évite la souffrance, et augmente le goût de la chair, appelée Ikejimé (en perçant instantanément le cerveau et la moelle épinière). Sa démarche globale est très nature, respectueuse jusqu’au bout... », souhaite préciser son épouse. En résumé, Poupi pêche, Manu fait œuvre d’art du produit de la quête de son homme, puis elle cuisine cela pour lui et toute la famille. « Je fais aussi bouillir chaque tête, et je garde les crânes (exposés également à Olatu) car ils sont tous différents, et fascinants par leur force évocatrice : un dragon ici comme issu de Games of Thrones, un profil de rapace là... De même, elle recueille les « plumes » de calamar qui sont d’une beauté transparente stupéfiante. « Avec Poupi, on ne se voit pas de la journée, il part pêcher très tôt et rentre tard, et nous avons peut-être inconsciemment cherché à nous rapprocher, à nous lier de cette façon. Il y a, oui, cette boucle, ce prolongement que je crée, et le retour en cuisine. Je le nourris de sa propre pêche, ainsi peut-il repartir pêcher le lendemain... » Un regard circulaire sur cette exposition en tous points unique relève ce banc de marbrés sur de la toile de drapeau tendue comme les deux battants d’un paravent japonais. Plus loin, une table de bistro offre des poissons imprimés sur son rond. L’empreinte, la trace, le patrimoine océanique... « Mon rêve serait de faire une expo à Capbreton de tous les poissons présents dans le Gouf, y compris dans ses profondeurs noires. » Cette exposition qui se tient à Olatu, c’est l’aquarium sec et kaléidoscopique, fantasmatique et poétique de Manu Dubarry. Il nous invite à nager pas à pas devant le palimpseste à l’envers de poissons imprimés à l’encre de seiche. Et c’est d’un parcours unique qu’il s’agit. D’un long poème qui réclame un livre hommage composé de haïkus et de dessins. Affaire en cours...

« Il tue ses poissons selon la technique japonaise ancestrale et douce qui évite la souffrance, et augmente le goût de la chair, appelée Ikejimé (en perçant instantanément le cerveau et la moelle épinière). Sa démarche globale est très nature, respectueuse jusqu’au bout... », souhaite préciser son épouse. En résumé, Poupi pêche, Manu fait œuvre d’art du produit de la quête de son homme, puis elle cuisine cela pour lui et toute la famille. « Je fais aussi bouillir chaque tête, et je garde les crânes (exposés également à Olatu) car ils sont tous différents, et fascinants par leur force évocatrice : un dragon ici comme issu de Games of Thrones, un profil de rapace là... De même, elle recueille les « plumes » de calamar qui sont d’une beauté transparente stupéfiante. « Avec Poupi, on ne se voit pas de la journée, il part pêcher très tôt et rentre tard, et nous avons peut-être inconsciemment cherché à nous rapprocher, à nous lier de cette façon. Il y a, oui, cette boucle, ce prolongement que je crée, et le retour en cuisine. Je le nourris de sa propre pêche, ainsi peut-il repartir pêcher le lendemain... » Un regard circulaire sur cette exposition en tous points unique relève ce banc de marbrés sur de la toile de drapeau tendue comme les deux battants d’un paravent japonais. Plus loin, une table de bistro offre des poissons imprimés sur son rond. L’empreinte, la trace, le patrimoine océanique... « Mon rêve serait de faire une expo à Capbreton de tous les poissons présents dans le Gouf, y compris dans ses profondeurs noires. » Cette exposition qui se tient à Olatu, c’est l’aquarium sec et kaléidoscopique, fantasmatique et poétique de Manu Dubarry. Il nous invite à nager pas à pas devant le palimpseste à l’envers de poissons imprimés à l’encre de seiche. Et c’est d’un parcours unique qu’il s’agit. D’un long poème qui réclame un livre hommage composé de haïkus et de dessins. Affaire en cours...

Léon Mazzella

---

(*) « Il est fort probable qu'avec le temps, le noir organique de ces dessins vire au sépia », confie Manu. Ce n'est que justice : sépia signifie seiche, c'est son nom latin, son étymologie. C'est ancré... L'esprit de la boucle aura le dernier mot.

Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont

Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont  elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...

elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois... Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

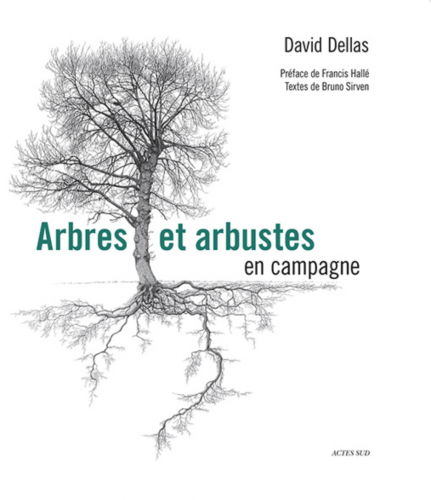

C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.

C’est un livre magnifique composé essentiellement (de plus de 120) dessins de David Dellas, artiste de grand talent, conseiller technique au sein d’Arbre & Paysage 32, rugbyman, ainsi que de textes de Bruno Sirven, géographe, et d’une préface du botaniste Francis Hallé. « Arbres et arbustes en campagne » (Actes Sud, 30€, 2è éd. Juillet 2019), fait écho à l’exposition « Nous les Arbres », qui se tient à la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris) jusqu’au 10 novembre. Ces dessins d’un réalisme puissant, méticuleux, délicat, d’arbres et arbustes champêtres : frêne, aulne, érable, buis, charme, bouleau, peuplier, chêne, marronnier, figuier, sureau, pommier, mûrier, haies... sont formidables de précision et de poésie. Ils nous permettent de renouer avec une tradition des sciences naturelles, en particulier la botanique, qui est de représenter le vivant, le végétal par le dessin ou la gravure. Ainsi, la pédagogie s’associe-t-elle à l’art. Les arbres sont représentés nus, ce qui permet le détail, et avec leurs racines. Les feuilles et les fruits font l’objet de planches distinctes. Ce sont des arbres familiers, que l’on a coutume de voir dans le paysage des campagnes, mais que nous négligeons d’observer, qui sont ici l’objet d’une véritable performance esthétique obéissant à un sens de l’observation hors du commun, allié à une grande sobriété. Les textes s’attardent avec justesse aux bienfaits de chaque « arbre hors forêt », inscrit dans un biotope qu’il épouse – comme l’aulne et la rivière, à la quantité de ressources qu’il produit, à ses rôles bienfaiteurs pour l’écologie, la biodiversité, les agrosystèmes, et pour l’homme – qu’il soit agriculteur ou promeneur. L’arbre purifie l’eau, retient les sols et les protège, accueille quantité d’êtres vivants (insectes, oiseaux, petits mammifères), stocke l’excès de carbone, oxygène l’air, produit de la biomasse, de l’énergie, des écomatériaux, protège du vent, rend les sols vivants, il paysage et aménage l’espace qu’il occupe, redistribue l’énergie solaire, réconcilie l’agriculture avec l’environnement, longtemps opposés, car le modèle agro-sylvo-pastoral souffre souvent d’un manque de complémentarité. L’arbre n’est-il pas tout à la fois paravent, parapluie, parasol, garde-boue, garde-manger, et bien plus encore ? Il doit cesser d’être perçu et utilisé comme « une astuce cosmétique pour camoufler des sites disgracieux », et d'être combattu, abattu par l'agriculture intensive. Plaidoyer pour le « réarbrement », militant d’une politique de l’arbre – non forestier - au sein du territoire, l’ouvrage n’est pas qu’artistique, élégant, sensible, bouleversant par son dénuement chromatique, sa texture, même s’il se contemple bien davantage qu’il ne se lit. Les textes qui l’ornent sont brefs mais denses, ligneux... Ils nous apprennent enfin un glossaire singulier où il est question de taille (émondage et étêtage), de têtards, de trognes, de ragosses, de cépée, de sessille, de drageon, de marcotte, de mycorhize, de nodosité, de phrygane, et autres suber et tire-sève. Un petit bijou, ce bouquin. L.M.

Valloton franc de la fesse molle (oui, je sais, je fais mon snob : ayant raté l'expo à Paris, je suis allé la voir à Amsterdam. Carrément - au musée Van Gogh, et ouais : prononcez van-kkhhheeuuhh comme si vous crachiez un vieux glaviot n°3 dans les tournesols arlésiens). Des sucettes à l'amende (même pas!). Des lieux d'aisance aériens. Des vélos partout, même là. Un commerce de bouche qui ne vexera personne.

Valloton franc de la fesse molle (oui, je sais, je fais mon snob : ayant raté l'expo à Paris, je suis allé la voir à Amsterdam. Carrément - au musée Van Gogh, et ouais : prononcez van-kkhhheeuuhh comme si vous crachiez un vieux glaviot n°3 dans les tournesols arlésiens). Des sucettes à l'amende (même pas!). Des lieux d'aisance aériens. Des vélos partout, même là. Un commerce de bouche qui ne vexera personne.

pote Spinoza! Un magasin avec que des capotes à vendre.

pote Spinoza! Un magasin avec que des capotes à vendre.

C'est un lumineux jeu de mots. Nous devons c

C'est un lumineux jeu de mots. Nous devons c

premier mai, de 11h à 20h.

premier mai, de 11h à 20h.

C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,

C'est l'année Klimt : ça ne se rate pas, si l'on aime ce peintre génial. Et l'occasion d'aller voir plus de toiles du maître Gustav Klimt qu'il n'y en a jamais eu à Vienne, est aussi celle de contempler l'oeuvre de son disciple Egon Schiele (sans Klimt, pas de Schiele). Pour cela seulement, et à condition d'admirer l'un et l'autre peintres, le voyage est indispensable en 2012 (rendez vous aux musées Leopold et Belvedere, principalement). Vienne, c'est aussi se faire plaisir en revoyant des toiles fétiches, un petit Friedrich ici, un Velasquez là. Cette ville musée, qui est aussi celle du bon café,  du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé

du bon chocolat et des bars à vins, est également le repaire d'une certaine mémoire littéraire que l'on s'efforce de chercher en flânant dans les rues, en traînant dans les cafés (certains ont conservé

tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber

tombai en arrêt, littéralement, devant ma peinture préférée à cette époque et dont j'avais une copie à l'échelle 1 dans ma chambre d'adolescent -nous vivions ensemble, en quelque sorte (il s'agit des "Chasseurs dans la neige", de Bruegel) et comme j'ignorais que l'original se trouvait là, ce me fut un choc pictural énorme. Revoir ce tableau la semaine dernière fut forcément moins terrible. De même, tandis qu'on cherche dans la nuit viennoise et dans un dédale de ruelles un bon Heurige (taverne à vins), tomber Une importante exposition de l’artiste catalan : « Antoni Tapies. Les Lieux de l’art », accompagne une réouverture très attendue.

Une importante exposition de l’artiste catalan : « Antoni Tapies. Les Lieux de l’art », accompagne une réouverture très attendue.

L'expo qui lui est consacrée (car il aurait 100 ans le 14 juin prochain) à la BNF à Paris, est Extra-Ordinaire. Il est infiniment émouvant de lire le manuscrit de fragments qui nous portent depuis des kilos d'années, qui sont comme des bouées en cas d'avarie, des papillons contre les scaphandres (allez voir le film tiré du très beau texte de Jean-Do. Bauby, au passage : Le Scaphandre et le Papillon) des visas contre le désenchantement du monde...

L'expo qui lui est consacrée (car il aurait 100 ans le 14 juin prochain) à la BNF à Paris, est Extra-Ordinaire. Il est infiniment émouvant de lire le manuscrit de fragments qui nous portent depuis des kilos d'années, qui sont comme des bouées en cas d'avarie, des papillons contre les scaphandres (allez voir le film tiré du très beau texte de Jean-Do. Bauby, au passage : Le Scaphandre et le Papillon) des visas contre le désenchantement du monde... Carmen est de plus en plus belle. Picasso l'a magnifiée puissamment. Il disait : La peinture est plus forte que moi, elle fait ce qu'elle veut de moi, ou quelque chose approchant. La peinture gagne ainsi sur la musique (l'Opéra funèbre de Bizet) et sur la littérature (la nouvelle de Mérimée). Le mythe à la peau fine et mate, dure. Carmen signifie charme, en Espagnol. Ce portrait (repris pour l'affiche de l'émouvante expo qui se tient au Musée Picasso, rue de Thorigny, Paris

Carmen est de plus en plus belle. Picasso l'a magnifiée puissamment. Il disait : La peinture est plus forte que moi, elle fait ce qu'elle veut de moi, ou quelque chose approchant. La peinture gagne ainsi sur la musique (l'Opéra funèbre de Bizet) et sur la littérature (la nouvelle de Mérimée). Le mythe à la peau fine et mate, dure. Carmen signifie charme, en Espagnol. Ce portrait (repris pour l'affiche de l'émouvante expo qui se tient au Musée Picasso, rue de Thorigny, Paris 3ème) le confirme. Précision : il ne s'agit pas d'un Picasso, mais d'une carte postale brodée dans le plus pur kitsch Madrilène des grandes années, signée Esperon et intitulée Femme à la mantille. A chacun sa Carmen. Et celle de Picasso, c'est plutôt dans le registre accouplement de Dora et du Minotaure (à droite) qu'il faut aller la chercher, je crois...

3ème) le confirme. Précision : il ne s'agit pas d'un Picasso, mais d'une carte postale brodée dans le plus pur kitsch Madrilène des grandes années, signée Esperon et intitulée Femme à la mantille. A chacun sa Carmen. Et celle de Picasso, c'est plutôt dans le registre accouplement de Dora et du Minotaure (à droite) qu'il faut aller la chercher, je crois...