Salon du livre d'Hossegor

J'y serai le samedi 5 pour y signer mes derniers ouvrages. Venez nombreux.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

J'y serai le samedi 5 pour y signer mes derniers ouvrages. Venez nombreux.

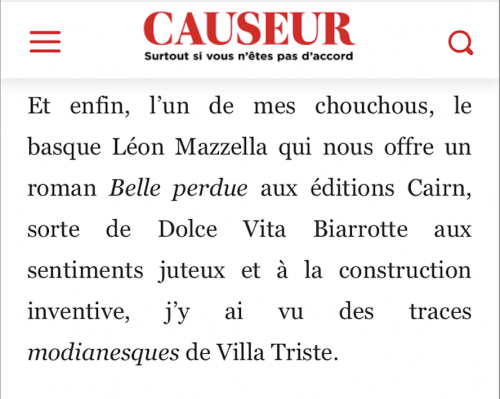

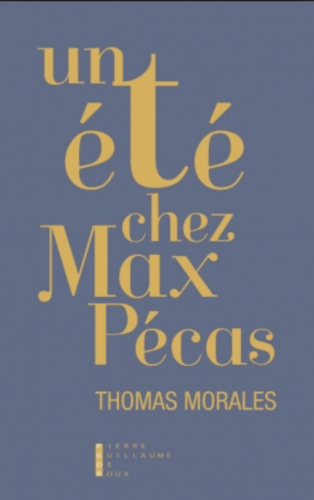

L'avais-je signalé ici ou seulement sur les réseaux sociaux que j'ai abandonnés?.. Cette comparaison audacieuse de Thomas Morales entre mon très modeste Belle perdue et Villa triste de l'immense Modiano est évidemment disproportionnée. Mais, bon, je retombe là-dessus, alors je le colle là.

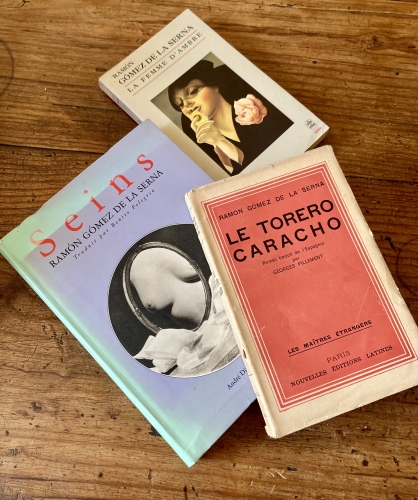

GREGUERÍAS

Grâce soit à nouveau rendue à Valery Larbaud d’avoir découvert Ramón Gomez de la Serna en 1917 pour le lecteur français. Nous tenons Le Torero Caracho pour le meilleur roman ayant la corrida pour thème, La Femme d’ambre comme celui qui évoque Naples la vénéneuse avec le plus de subtilité, Seins pour le livre le plus sensuel, le plus drôle, le plus abouti – 300 pages - sur le sujet, et son chef d’œuvre, Automoribundia, l'autobiographie de l'auteur (lire plus bas) pour un énorme livre-vie inclassable, et enfin Greguerías (le terme : humour+métaphore, « l'une de mes cendres quotidiennes », « oeillet sur le mur », disait lui-même l'inventeur de ce trait poétique), comme le recueil de micro-fragments le plus agréable à lire (éditions Cent pages), autant que le Journal de Jules Renard et les Carnets de Cioran, en plus humoristique.

Je tape dedans au hasard afin que celle ou celui qui ne connaît pas encore le plaisir de lire Ramón ressente son ça : « Le poète se nourrit de croissants de lune. » « Les épis de blé chatouillent le vent. » « Il devrait exister des jumelles olfactives pour percevoir le parfum des jardins lointains. » « Le glaçon tinte dans le verre comme un grelot de cristal au cou du whisky. » « Le brouillard finit en haillons. » « L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu. » « Le bon écrivain ne sait jamais s’il sait écrire. » « Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire. » « Accroupies à l’ombre de l’arbre qui se trouve au milieu de la plaine, les idées du paysage tiennent salon. » « L’épouvantail a une allure d’espion fusillé. » « Les jours de vent, les joncs ont cours d’escrime. » « La migraine est cette femme pénible qu’on ne veut pas recevoir, mais qui se glisse chez vous en disant : Je sais que vous êtes là. »

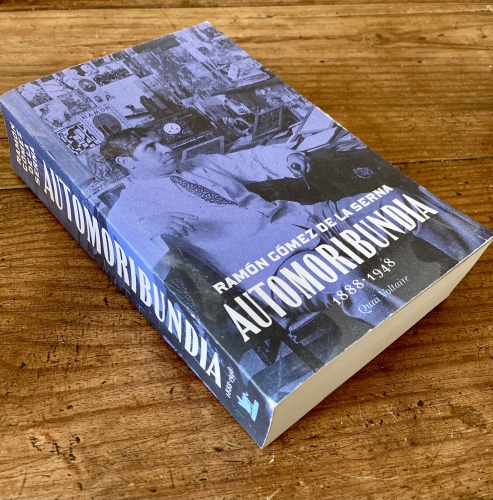

AUTOMORIBUNDIA (1888-1948)

L’énorme, l’immense autobiographie, ces « mémoires d’un moribond » selon leur auteur lui-même, Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), est un de ces livres si rares qu’on les compte sur les doigts au cours d’un siècle de littérature européenne. Larbaud comparait Ramón à Joyce et à Proust. Pas moins. Il y a aussi des accents borgésiens dans cet œuvre richissime, touche à tous les genres, et nous pouvons penser au Journal de Henri-Frédéric Amiel, ainsi qu’au Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa ; et aux accents toniques et désenchantés de José Bergamín lorsqu’il évoque le toreo dans L’art de Birlibirloque, et dans La solitude sonore du toreo. Des chefs-d’œuvre, donc. La prose de Ramón (ainsi le désigne-t-on d’ordinaire, lors que son patronyme signifie Seigneur de la terre. Gómez : seigneur, et Serna : la terre, précise l’auteur page 47), est envoûtante comme un arc-en-ciel, volumineuse comme une houle, elle vous piège, vous hypnotise et ne vous lâche pas. Nous sommes tentés de faire des sauts de pages pour aller voir plus loin, renifler l’air à deux ou trois chapitres de là, et puis nous revenons scrupuleusement là où nous avions suspendu notre lecture. Automoribundia (*) happe. Chaque événement, petit ou grand, de l’existence de Ramón depuis sa naissance « le 3 juillet 1888, à sept heures et vingt minutes du soir, à Madrid, rue de las Rejas, numéro 5, deuxième étage », nous est conté. Mais jamais amplifié.

Proustien

Nul narcissisme dans ces 1040 pages. Juste une préoccupation du mot, de l’émotion de l’instant retranscrit (le côté proustien), du lyrisme aussi dans les descriptions des personnages, nombreux, des paysages urbains, souvent intérieurs, des âges de la vie, des sensations fugitives a priori insignifiantes, mais qui font littérature sous le regard, puis la plume d’un écrivain sagace et percutant comme Ramón. « Je ne lésine pas sur les détails (...) Je crois à tout ce que je dis, je ne passe sous silence aucun secret », précise l’auteur dans son Prologue. D’ailleurs, page 36, soit la seconde du chapitre premier, nous lisons le geste de révolte fondateur, « Mon premier acte sur terre fut de faire pipi... ». Nous l’attendions, ce livre publié pour la première fois à Buenos-Aires en 1948. Quelques éditeurs téméraires, au premier rang desquels André Dimanche, avait commencé d’entreprendre la traduction de l’œuvre protéiforme de l’auteur. Il y eut Seins, Le Torero Caracho, Greguerías, La Femme d’ambre (nos préférés), dix-huit autres, mais toujours pas son œuvre maitresse, dont les louanges étaient chuchotées ici et là pas nos amis hispanophones qui nous narguaient car ils l’avaient lu, ce pavé lourd des bonheurs de lecture qu'il procure avec générosité. Un exemple entre cent. Le chapitre V, « Aventure des cartouches et des mûres », est une sorte de nouvelle très proustienne en l’occurrence, à propos d’un jeu consistant à emplir de mûres des douilles laissées par des chasseurs, et auquel se livrent deux enfants, dont une fille et l’auteur, en compagnie du père de ce dernier. Extrait : « Je me rappelle que pendant le trajet nous restâmes silencieux et que j’appris ce jour-là ce qu’était la séduction féminine, son influence sur l’attention et sur la mécanique, incitant à introduire des mûres vivantes, mélange d’encre et de sang sur les doigts, dans des cartouches mortes, et à savourer de temps en temps le fruit sombre couleur de lèvres au goût de confiture. Plus tard, j’ai découvert les buissons fleuris des ronciers, où la mûre est un bouton au gilet de la nature, mais ces gros fruits du mûrier, dans le mystère de l’après-midi où riait sans relâche la femme tentatrice de l’homme prudent, celles-là, ah ! je ne les retrouverai jamais, sans cesser pourtant de les chercher toujours. » Avec Ramón, un rien fait texte, et c’est là la signature du véritable écrivain, faux diariste et vrai prosateur.

Il fait mouche

Que sa tante Milagros se lave les cheveux, que ses cousines Lola et Teresa sortent du couvent où elles étaient pensionnaires, qu’il résume l’année 1900 par les événements marquants (mort de Ruskin, et de Nietzsche notamment), les collèges castillans de Palencia et de Frechilla qui lui permirent de recevoir la « sur-lumière » dont a besoin, pour parler avec aisance, le jeune homme de retour à Madrid, qu’il évoque dans cette grande ville les heures chaudes recevant « leur afflux de sang optimiste », Ramón possède le talent incessant d’orner et piquer ses pages de formules qui font mouche, de touches, de notes pointues, « À la cuisine on jette des miettes dans le gazpacho, comme on jetterait du concombre aux poissons dans leur bocal », et le feuilletage aléatoire d’Automoribundia en devient un plaisir de cueilleur, de lecteur d’aphorismes gardant donc un doigt en guise de marque-page là où la lecture a été suspendue. Récréation. Ainsi du sablier acquis par le père de l’auteur, afin de savoir comment il dépensait ses heures, devenant, passé au prisme de la prose, le consciencieux contrôleur du temps familial, un personnage supplémentaire, et c’est prodigieux. Le jour du couronnement d’Alphonse XIII à sa majorité en 1902, Ramón note que « les feuilles des marronniers étaient plus grandes que d’habitude ». Au sujet de l’adolescence, son regard autocritique et dérisoire résume l’affaire, « c’est une chose barbare, c’est manger des yeux les gambas crues qu’on voit dans les poissonneries, vouloir chasser les ours blancs des vitrines des fourreurs, réclamer un journal qui ne se vend pas et qu’on ne trouve pas dans les kiosques, craindre de perdre la tête et croire qu’une belle femme pure et libre va nous arrêter dans la rue pour nous avouer qu’elle nous adore. » Et le lecteur, là, adore l’auteur de ces lignes-là. Nous n’en sommes qu’à la page 222 et nous nous pourléchons les babines, sachant que nous en avons 750 sous le coude.

Les pages de la maturité

Lorsque Ramón raconte qu’il devient un « monomaniaque littéraire », les pages de ce livre fleuve prennent une autre consistance. Nous cheminons, autobiographie chronologique oblige, aux côtés d’un personnage que nous voyons grandir, changer, mûrir, publier trop tôt à son goût – à seize ans - son premier livre, Entrant dans le feu. Un (petit) four. Ramón aura l’élégance de ne pas faire de la disparition de sa mère une contribution au genre littéraire dédié. Une phrase est à retenir sur le motif, « Ma mère était maintenant dans un tombeau, j’avais une mère dans la mort, la mort était maintenant ma mère. » Le talent. Il devient avocat à Oviedo, rencontre des femmes, publie dans les revues littéraires en vogue, gagne Paris où il s’émerveille de tout deux années durant, « j’apprends que, sur les ponts, les réverbères possèdent une monocle rouge afin que les bateaux ôtent le haut de forme de leur cheminée quand ils passent dessous », il voyage en Angleterre, en Italie, en Suisse, regagne Madrid, se lie d’amitié avec les écrivains en vue, devient leur coqueluche, sa revue Prometeo est emblématique, le Café de Pombo où il réunit ce que Madrid et donc l’Espagne compte d’intelligence et de subtilité, sera le salon des débats littéraires qui comptent, et où il écrit fréquemment « face à l’un des miroirs ». Ramón découvre le Portugal en 1915, s’émerveille et revient « pétri de saudades ».

Livre-monstre

Larbaud surgit, traduit en français quelques Greguerías, sous le titre Echantillons, dans Les Cahiers Verts. Et nous n’allons pas raconter ici la vie de ce géant des lettres espagnoles qui prétendait que « on est dans la vie un triste noceur de la mort », puisque son autobiographie moribonde s’achève lorsqu’il a soixante ans. Mais les pages sur le chalet qu’il fait construire à Estoril, au Portugal, celles consacrées à Naples, « lieu d’élection pour vivre et mourir », ville qu’il adorera sans limites, les notes et impressions sur les femmes qui traversent son existence, y compris cette énigmatique poupée de cire, sans parler de sa femme Luisa Sofovich, avec laquelle il s’exilera en Argentine en 1936, et où Ramón mourra en 1963, sont autant de visages d’une œuvre foisonnante, dans laquelle – et c’est sa précieuse singularité, aucune phrase n’est laissée au hasard, tant dans sa forme scrupuleusement écrite que par son sens. Tout ceci bouleverse durablement. Ainsi, la densité rarissime de ces mille et quelques pages font d’Automoribundia un livre exceptionnel, « un livre-monstre », avance sa traductrice dans la postface. Un livre de chevet écrit par un artiste, soit « celui qui ne réalise pas ses rêves », mais dont la vie fut bien remplie, et résumée ainsi par son auteur, « Mon triomphe, c’est de m’être dissimulé sans cesser d’apparaître ». Un livre-clé, enfin, auquel nous reviendrons souvent, comme nous retournons inlassablement à Montaigne, à Proust, à Jules Renard. L.M.

------

(*) Admirablement traduit par Catherine Vasseur, éditions Quai Voltaire/La Table Ronde, 34€. Nombreuses illustrations. Nous saluons derechef la prouesse éditoriale de l’équipe d’Alice Déon pour la réalisation d'un livre qui marquera l'édition.

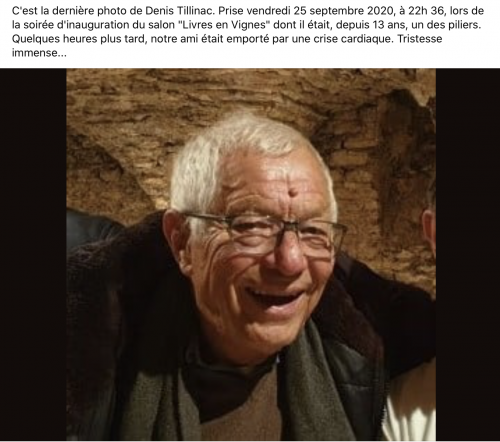

Un pan assez long de cet hommage ayant étrangement disparu de Kallyvasco à la date du 2 octobre 2020, je le re publie aujourd'hui.

Évoquer Denis Tillinac, qui vient de nous quitter parce que son cœur sans filtre l’a lâché dans la nuit du 25 au 26 septembre au Clos de Vougeot – quelle élégance du destin -, serait ajouter ici ce que tout le monde a déjà écrit : une belle et solide « nécro » bien ficelée à la manière d’un rôti dominical. Il y serait question des mêmes choses aux mêmes paragraphes. La Corrèze contre le Zambèze, Chirac et les Hussards, la presse de droite et l’édition, le rugby et la clope, l’amitié mousquetaire et la rue de l’Odéon... Je choisis, dussé-je regretter d'ores et déjà de me mettre en avant par ricochet en évoquant ce que j’ai vécu à ses côtés, de rassembler quelques bons souvenirs qui, à mes yeux, résument à leur façon le caractère de Denis. Nous nous étions perdus de vue depuis des années, mais pas de vie. Il vient de perdre la vie. Voici mon point de vue. Que l’on me pardonne ce parti-pris impudique.

-------

... et il me lance pousse toi, je prends le volant. Je l’avais cueilli à la gare de Bordeaux Saint-Jean et nous nous rendions à la réunion annuelle des Amis de Valery Larbaud, à Vichy, association dont nous étions membres cotisants inactifs. En réalité, la raison officielle fut ainsi formulée : on va boire une coupe de champagne au Casino de Vichy, et après on verra. Le soleil brillait en baissant et le pare-soleil de la voiture tombait lentement en chuintant. Au lieu de le remonter, il l’arracha d’un geste sec. Puis lorgna le mien, et l’arracha aussi. Jeta les deux en arrière, sans regarder. Il mit le chauffage à fond, lors que la température était plutôt clémente. J’ai froid, dit-il en allumant la huitième ou sixième cigarette depuis dix minutes. Il péta. Et re-péta. Et encore et encore. J’ouvris ma fenêtre. Il hurla ferme, j’ai froid. Il péta et fuma encore tant et plus, un « fog » aux relents d’arrêt à Facture du train Bordeaux-Bayonne, ou de traversée de Lacq via Mourenx, du temps des colonnes ELF rouge et blanc et de leur fumée sentant l’œuf pourri, envahissaient l’habitacle de ma Golf noire (*). Je hurlai ma désapprobation et la liberté de mon sens olfactif. Rien à foutre. J’ai froid. Voici Denis le « caractériel ». Notre côté ours en partage nous unît très vite. J’aurais pu faire pareil, un jour de mauvaise lune. Ce qui me surprit de prime abord, fut d'entendre l'expression désuète Plait-il? lorsqu'il entendait mal un mot (au lieu d'un banal Quoi?, Hein? ou encore Pardon?). Cela tranchait tellement avec l'allure trapue et bourrue du personnage. J'ai hérité de ce tic verbal, ce qui ne manque jamais de surprendre mon entourage... Parvenus à Vichy, nous vidâmes plusieurs coupes de Brut au Casino afin de tenir parole, avant de rejoindre la bande d’écrivains présents autour de Monique Kuntz, cheville ouvrière de l'association. Je me souviens de Bernard Delvaille, Robert Mallet, Georges-Emmanuel Clancier, Louis Calaferte... On s’y ennuya vite, alors nous filèrent à l’anglaise et éclatâmes de rire sur le perron, retrouvant notre liberté de gamins faisant le mur et l'école buissonnière. Denis me confia qu’il n’aimait guère les écrivains professionnels, et qu’il préférait de loin ceux qui, comme certains Américains, avaient les mains dans le cambouis, qui sont camionneurs, agriculteurs, mécanos, et qui écrivent aussi (de merveilleux livres).

En 1984, journaliste de 26 ans officiant à Pyrénées-Presse, à Pau (La République des Pyrénées et Éclair Pyrénées), je publie un article sur son « Spleen en Corrèze », intitulé « La mélancolie du localier », qui lui parvient via le service de presse des éditions Robert Laffont. Il m’appelle au journal, me propose un rendez-vous au Noailles, brasserie bordelaise mythique des Allées Tourny, afin de faire connaissance. Je m’y rends, la sole meunière et le vin des graves de Pessac-Léognan nous ravissent, la conversation fuse, plus ou moins aérienne, littéraire, hussarde, on rigole, il gueule, nous sifflons des gorgeons, il fume comme une caserne de pompiers, je grille un ou deux havanes, le serveur iconique, goitreux et bedonnant dont j’ai oublié le prénom nous offre des huîtres en guise de dessert, une amitié naît spontanément. Le déjeuner s’achève aux alentours de 17 h, après avoir fait le tour de nos connaissances communes, avoir dit du mal de la moitié d’entre elles, et infiniment de bien du tiers. Il faut tenir jusqu’à l’heure de l’apéro, pris dans la grotte du Castan, sur les quais de Garonne, à l’entrée du quartier Saint-Pierre. Nous tenons ferme. Puis, nous nous appelons régulièrement, nous nous revoyons, je passe une semaine à Tulle, on monte chaque matin à Auriac, où nous travaillons à mon futur premier roman, « Chasses furtives ». Dans la maison de Tulle, au-dessus de la pharmacie, il m’enferme dans la pièce où il acheva son « Mystère Simenon », me disant qu’il ne se lavait alors plus, qu’il se nourrissait à peine, et que son slip, s’il me l’avait jeté à la figure, m’aurait coupé la tête. Denis... Je me voyais comme Antoine Blondin séquestré par Roland Laudenbach dans une chambre d’hôtel, mais sans les feuillets à passer sous la porte en échange d’une bouteille de rouge... Monique, la sainte femme de Denis, pharmacienne sur la place, « femme de peu », comme il la nommait avec un respect dix-septiémiste en lisant à voix haute le Journal de Samuel Pepys, et tout en me commandant de relire Mauriac plus attentivement (il m’avait offert à Barbezieux le premier tome de ses romans en Pléiade), figurait la permanence, le pilier central, l’abnégation, le mur porteur. Une perle fine et rare.

Il y a le Denis qui, m’attendant à son tour, plus tard, gare Saint-Jean, s’étant garé sur la voie des taxis, s’était vu conspuer par la profession. En guise de réponse, il avait sorti un cric ou une manivelle et menaçait de fracasser le crâne du premier venu. Par bonheur, je surgissais et calmais le jeu en arrondissant les angles in extremis. Une virée surréaliste s’ensuivit, qui eut pour but imbécile de trouver l’appartement genevois où vécût Lénine. Un type dont on se fichait bien. Et nous voici sur les routes conduisant à la Suisse, échouant bien évidemment à trouver le local, mais vidant des bouteilles de Fendant en savourant des filets de perche dans une auberge chaleureuse, avec feu de cheminée, du Vieux Genève, recommandée à Denis depuis une cabine téléphonique par Gilles Pudlowski. Ronds comme des queues de pelle, nous échouâmes également à retrouver le ticket de parking souterrain. Qu’à cela ne tint, je tordis la barrière métallique qui empêchait la sortie, manquant de me faire un tour de reins, et la voiture put se frayer un étroit passage au prix de généreuses rayures qui provoquèrent un immense éclat de rire à Denis. Nous ne savions alors pas, non plus, comment regagner notre hôtel. Le lendemain (puisque nous parvînmes cependant à dormir sur une couche accorte), pari fut lancé de nous rendre à l’aéroport helvète, d’abandonner l’automobile et de prendre le premier vol annoncé au départ, qu’il fut à destination de Lausanne, de Mars ou de Hong-Kong. J’avoue ne plus me souvenir pourquoi nous restâmes dans l’aérogare. Pourtant, ni Monique, ni Sophie, ma future épouse et mère de mes deux enfants, ne nous enjoignirent de regagner notre bercail en claquant dans leurs doigts délicats, ce que nous n’aurions d’ailleurs sûrement pas fait. Aucune contrainte matérielle, professionnelle ne pouvait alors nous faire renoncer à quoi que ce soit. Je ne me souviens plus, et c’est dommage. Encore que. Quelle importance ! Reste cette envie de se barrer n’importe où, pourvu qu’on ait l’ivresse du départ, qui lui chevillait, serré, le corps et l’âme. Denis, quoi. Je crois que c’est cette fois-là que nous avons pris la route de la Dombes. Pas sûr. Comment vérifier à présent. Peine perdue. Denis avait la bougeotte.

Parfois, il y avait un coup de fil lapidaire lancé depuis Auriac. Cette fois, c’était depuis Paris. Tu fais quoi ? - Pas grand-chose, je rédige des articles à droite à gauche, pourquoi ? Viens, il y a des sacs postaux de manuscrits en souffrance rue du Bac. Je viens tout juste de reprendre La Table Ronde. Je n’y arriverai pas tout seul, enfin j’ai des femmes autour de moi, mais viens. Saute dans un train, je te raconterai, on va bosser ensemble. L’aventure LTR commença. Deux jours a minima par semaine, je laissais Bordeaux et devenais plus ou moins responsable du service des manuscrits des mythiques éditions de La Table Ronde sises encore au 40, rue du Bac. Stéphane Guibourgé me rejoignit bientôt et on se marrait bien tous les deux, mais notre présence alternait souvent, notre emploi du temps respectif étant aussi élastique qu'une paire de chaussettes fatiguées ou qu'un zlip comme on dit chez moi (Bayonne). C'est d'ailleurs Stéphane qui assista à l'accouchement douloureux des « Mémoires d'un jeune homme dérangé », premier roman de Frédéric Beigbeder. Denis, déjà happé par Jacques Chirac, la francophonie, l’Afrique bientôt, la rédaction de discours, la Corrèze qui le rappelait à la mi-semaine, Marie-Thérèse Caloni avec laquelle il s’enfermait des heures entières dans l’ancien bureau de Laudenbach pour relancer la splendide et juteuse collection étrangère Quai Voltaire, et sans aucun doute afin d’explorer au passage des chemins érotiques buissonniers (Laurence Caracalla, qui avait alors en charge le Service de Presse, ne me contredira pas et fermera ses yeux doux sur le motif), me laissait le champ tellement libre que, parfois, j’étais le comité de lecture à moi tout seul. Allo Denis ! Je tiens un truc, là, c’est très bon. Enfin un manuscrit qui sort du lot (j’en renvoyais une pelletée par jour avec des lettres-type néanmoins personnalisées). Bloque, dit-il. Mais... Il faut que tu le lises. Bloque je te dis. J’ai confiance. Je venais de me mettre en arrêt comme un setter irlandais devant une bécasse, devant celle qui devint la cinquième auteure la plus lue en France de nos jours. J’ai nommé Françoise Bourdin. Jointe au fil, elle me dit que Actes Sud prenait aussi son roman, « Sang et or ». J’insistai. J’eus gain de cause. Nous le publiâmes. J’étais heureux. Je la rencontrai au cours de la Feria de Nîmes, contrat en poche à faire signer. Depuis, elle fait la carrière que nous savons chez Belfond. Pressé, caractériel, impatient, manquant parfois de vigilance, séduisant pour cela, et puis cette fougue, ces emportements immatériels, son urgence à filer au stade pour ne pas rater le coup d’envoi d’un match, et surtout le Capitole qui le ramenait sur ses terres viscérales, ainsi était Denis. À La Table Ronde, arrachée de son adresse historique, je le suivis rue Huysmans, puis rue Stanislas je crois, puis j’y retournais, rue Corneille, LTR déménagea si souvent. Denis avait transmis sa frousse de l'immobilité, sa nervosité, aux meubles et aux archives. Il fallait que ça bouge, que ça swingue. Denis, quoi... Et puis, à l’automne 1992, un boulot de rédacteur en chef de Pyrénées magazine me fut proposé à Toulouse au moment même – pile-poil -, où Denis me confia, au comptoir du Danton, Carrefour de l’Odéon, où nous avions nos habitudes de fin de journée, qu’il ne pourrait faire ça toute sa vie, et que d’autres taches l’attendait (la Chiraquie, l'écriture d'essais et de moins de romans), bref, qu’il fallait que je fasse office d’une sorte de directeur littéraire. Pam. Je venais donc de signer à Milan-Presse, préférant poursuivre une carrière de journaliste en province, en charge d’un massif sauvage, plutôt que celle d’un éditeur parisien confiné dans un bureau du sixième arrondissement, fut-ce celui-ci. Je crois que Denis m’en voulut un peu, voire beaucoup, de refuser un si beau cadeau...

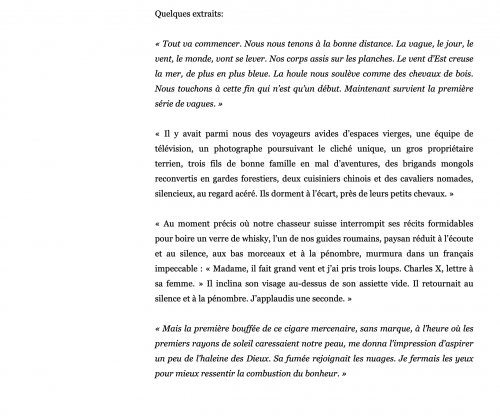

Olivier Frébourg honora cette charge douze années durant avec l’immense talent que nous savons et qu'il exerce aux Équateurs depuis 2003, et c’est sous sa férule, via Cécile Guérard, qui devint sa femme et la mère de leurs fils, que je publiais plus tard, suite à un envoi postal volontairement banalisé, mes « Bonheurs de l’aube », puis « Flamenca ». Denis planait dans les hautes sphères élyséennes et ne savait plus où donner de la tête, sinon dans la réédition et la publication des grands classiques du rugby. Son côté mi-Haedens, mi-Herrero. Tout lui. Denis, quoi...

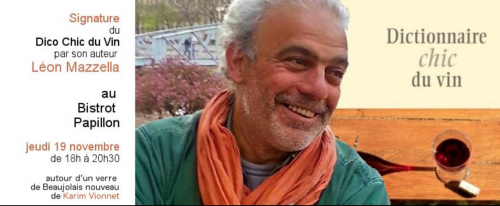

Souvenirs, souvenirs... Un soir, en sortant à pas d’heure de la rue du Bac, nous traînons rue de Verneuil et tombons dans un bistro de peu de hasard sur Françoise Blondin. Antoine, à l’extrême soir de sa vie, était déjà fin bourré et donc incapable de sortir en compagnie de sa femme (avec laquelle il passait beaucoup de temps à s'engueuler). Il devait réécrire inlassablement au stylo, de son écriture fleurie, enfantine et rondelette, sur la table de la cuisine, entouré de bouteilles vides, la première phrase du « P.C. des Maréchaux »... Nous buvons des coups. Sur coup. Et re-coup. Au bout de trois heures, Denis et moi sommes faits comme des rats, et Françoise Blondin entonne un classique « patron, remettez-nous ça ! ». À ce moment-là, Denis me glisse tu as une bagnole. Oui, dis-je. On va voir Frédéric Fajardie chez lui en Normandie. Tu es fou, Denis, il est bientôt minuit, tu sais où il habite au moins. Non, on trouvera bien, c’est dans le Pays d’Auge, c’est pas aussi grand que la Sibérie ! Putain, Denis, c’est immense, tu déconnes, là. Nous ramenons avec une titubante courtoisie Madame Blondin chez elle, et nous prenons la route avec un peu de sang dans l’alcool, mais suffisamment d’essence dans le réservoir pour nous permettre d’aviser la priorité à droite aux carrefours. L’époque n’était pas encore au téléphone portable et au GPS, et je n’avais que des cartes IGN Top 25 des Pyrénées à déplier sur le capot. J’ai déjà raconté cette virée dans « Dictionnaire chic du vin », à l’entrée Blondin, de même que ma première rencontre avec Jean-Paul Kauffmann à Auriac en 1984, peu de temps avant qu’il ne soit pris comme otage au Liban. En voici de courts extraits : Un soir de soif tardive, nous voilà partis au fin fond des routes normandes à la recherche du ranch perdu de l’auteur de « Brouillard d’automne ». Une échappée blondinienne en diable, comme nous en avions déjà vécues plusieurs. Arrivés – par la grâce de Dieu – et à une heure improbable chez Fajardie, klaxonnant à qui mieux mieux, pleins phares devant sa maison reconnaissable en raison de l’imposant GMC kaki de l’armée américaine garé dans le jardin, qui lui servait de véhicule, et tandis qu’un fusil de chasse pointait sa paire de canons juxtaposés par l’entrebâillement d’une fenêtre à l’étage, Denis sortait la tête hors de la voiture, et que les canons se relevaient, je dessaoulais tout à trac. Et repensais à Blondin. « Tout le reste est litres et ratures ». Fajardie nous avoua que deux secondes de plus, et il tirait dans le pare-brise. S’ensuivirent deux jours de liesse. Avec Kauffmann, ce fut différent. La première fois que je rencontrai Jean-Paul, ce fut à la fin de l’été 1984, chez Denis à Auriac, peu de temps avant son départ malheureux au Liban. Denis m’avait invité au pied levé à déjeuner. Magne-toi, saute dans ta bagnole. Je quittai Bordeaux, où je vivais alors, avec un retard considérable, et je forçais ma vieille Alfasud break rouge, dont la malle s’ouvrait à chaque virage, à dépasser ses capacités, comme on éperonne un canasson qui n’a plus l’âge de galoper follement. J’annonçai mon retard depuis une cabine téléphonique de fortune. Arrivé à pas d’heure (entre quinze et seize), et sitôt claquée la porte de la guimbarde en tentant de masquer ma confusion, je fus accueilli sur le seuil par un inconnu qui me chanta la chanson de Jeanne Moreau, « La peau, Léon », dans son intégralité et sans une faute, avant de me tendre une main ferme, en ajoutant Bonjour, Jean-Paul Kauffmann, à table ! L'autre main tenait une verre à pied de bordeaux qu'il m'offrit. À l’ombre, la malle ouverte de sa voiture débordait de bordelaises de belle extraction. Denis affichait un sourire large comme l’horizon. Il y avait Joëlle, Monique, un feu de cheminée (la frilosité de Denis), ils m’avaient attendu, ils étaient affamés et d’une infinie courtoisie.

Nous fîmes d’autres virées, dans le Gers avec arrêt à Condom, dans le Lot, dans l’Allier du côté de Moulins, à la rencontre de cousins plus ou moins éloignés de Denis, notamment ce riche cultivateur qui avait explosé sa télévision le 10 mai 1981 d’un coup de fusil lorsque le profil de François Mitterrand était apparu, pixelisé, à vingt heures pétantes. Un mur portait les stigmates de cette accession au pouvoir... Du côté de Brive et jusqu’à Foix, nous allions à la rencontre de légendes du rugby local, des mastodontes rangés des crampons, reconvertis en patrons de bars ornés de maillots boueux et froissés mais encadrés sous verre, de ballons ovales maculés de signatures au marqueur, rangés entre les bouteilles de Ricard et de Suze. Des bestiaux des stades dont j’ai égaré les noms, des mecs velus et doux comme des agneaux de lait. À Tyrosse, il se sentait revivre à cause de l’histoire de ce petit « clup » (écrirait l'ami Christian Authier) de la légende ovale. Et puis Saint-Vincent (de Tyrosse) était le village de Sophie, mon épouse à l'époque, qui nous accueillit deux fois. Denis prenait toujours de ses nouvelles avant de me demander comment tu vas ! (Il m'engueula comme un malpropre lorsque je lui annonçai notre divorce en 2002). Lorsqu’il prenait le volant, ou plutôt lorsqu’il le battait froid avec ses mains à plat, ce qui n'était pas rassurant, il chantait à tue-tête, de sa voix éraillée, et dans un Anglais très approximatif, des chansons d’Elvis Presley qui le faisait retomber dans son songe insondable de « Rêveur d’Amérique ». Denis aimait virer de bord. Il avait le pied terrien et sans doute le mal de mer – je n’ai pas pu le vérifier, même à Anglet, un après-midi de tempête, où il me fit comprendre qu’il lui fallait regagner un bistrot hermétique. Toujours sa frilosité, ses polos Lacoste fermés parfois jusqu’en haut, son pull col ras ou bien en V par-dessus, sa veste à chevrons avec laquelle il devait parfois dormir, et ses paquets de clopes à répétition comme une incessante rafale de mitraillette qui agissait sur sa diction. Denis maugréait ses phrases à venir, puis les éructait, lorsqu’il était en pétard contre une idée, un fait, quelqu’un. Soit fréquemment. Un jour que je pilotais un hors-série pour VSD sur la Coupe du Monde de rugby 2007, je l’appelais pour lui demander de me donner un article du fond de ses tripes sur l’âme du rugby, l’âme des peuples, et surtout son âme à lui. Il me fit parvenir la veille du bouclage par coursier un cahier d’écolier inachevé, rédigé au bic vert, comme à son habitude. J’aimerais bien remettre la main sur ce cahier, ce soir.

La dernière fois que nous avons bavardé et partagé quelques verres, ce fut il y a cinq ans dans le VIIIe arrondissement de Paris, après une émission de Frédéric Taddei sur Europe 1, à laquelle nous avions été conviés. Il venait pour un roman fraîchement paru chez Plon, moi pour le dictionnaire chic du vin. Le regard de Denis était plus tendre qu’à l’accoutumée, ce soir-là. Au Clos de Vougeot, l’année d’après, pour le salon Lire en Vignes, je ne l’ai pas vu. Étrange. Certaines mauvaises langues me susurraient qu’il délaissait un à un ses amis. Je ne pouvais l’entendre, encore moins le croire. Je me suis résigné, je ne l’ai plus appelé, je l’ai lu parfois dans « Valeurs », et comme je ne recevais plus ses livres, je les achetais sans lui dire le bonheur qu’ils me procuraient, amoindri cependant, en regard de la jubilation procurée par les premiers, ceux des années « Le Bonheur à Souillac », « L'Été anglais », « Maisons de familles », « À la santé des conquérants », « Rugby blues »... Je viens de les retrouver, tous ceux-là, en éventrant les cartons de mon nouveau déménagement à Bayonne. C’est bien sûr au bic qu’il les a tous signés. Voilà ce que j’emporte avec moi, cette nuit. Ce sont les traces de cette encre, voilà ce que je garde – avant de reprendre l’un de ses bouquins au hasard, et puis non, ce sera « Le Dictionnaire amoureux de la France », allez ! Même s’il pêche par certaines facilités et redondances. Mais Denis était familier de certaines redites, du type « j’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large... ».

Ce sera donc bouquin en mains, afin de retrouver son rire préhistorique, son regard de rapace dubitatif, ses gestes brusques d’homme délicat des cavernes de l’esprit, sa gouaille amicale, sa fidélité, son impossibilité à rester tranquille – chien fou, chiot de chasse dans une bagnole -, le Denis que j’aime, le Denis que nous aimions, le Denis qui nous manque. Déjà. Allo, tu fais quoi ?.. – J’arrive !

Léon Mazzella, 30 septembre 2020.

---

(*) Le fait est joliment reporté par Benoît Lasserre dans son hommage, publié dans Sud-Ouest dimanche dernier 27 septembre...

Photo anonyme (en haut) capturée sur Facebook. Que l'auteur se manifeste et je créditerai ce document. Photo ci-dessous : © Jean-Pierre Muller/AFP. Au milieu, une photo prise (par je ne sais qui) au cours de l'émission d'Europe 1. Taddei de dos, Tilli à gauche, ma pomme à droite.

Il est paru et il est gratuit. J'y ai écrit plusieurs articles : Ville culturelle & artistique - Ville commerçante & artisanale - Ode gourmande à Bayonne - Ville animée toute l'année - Ville sportive... C'est bourré d'adresses, de bons plans, d'idées de balades et de sorties. 100 pages pour mieux connaître Bayonne et l'avoir dans sa poche.

Visit Bayonne 2025 est une coproduction de l'Office de Tourisme de Bayonne et de l'agence Atlantica.

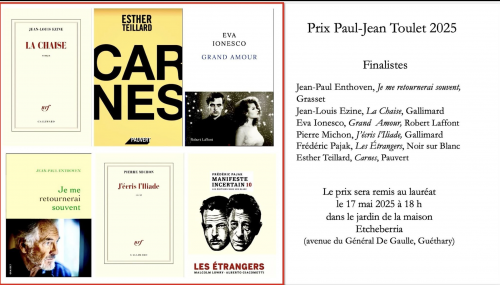

Le jury du Prix littéraire Paul-Jean Toulet s'est réuni hier soir au restaurant Getaria de l'ami Claude Calvet. Voici la liste des finalistes. Rendez-vos à Guéthary le 17 mai prochain à 18h, en présence du lauréat.

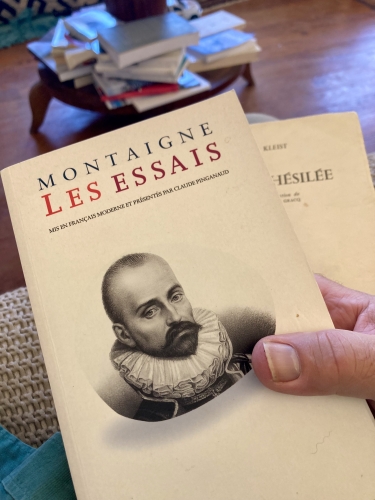

En direct : J'écoute Leonard Cohen, Ten new songs, puis j'écoute Alain Bashung, Bleu pétrole, je relis Hypérion de Hölderlin au hasard, je reprends les Hymnes à la nuit de Novalis, n'en relis que les annotations en marge, faites au crayon, de mes premières lectures. Manciet, Juliet, Cadou, Neruda, Ungaretti me lancent des oeillades - et nous alors, ohé !... Je contemple sans le regarder un ciel bleu pâle. Novembre. Fin novembre doux au lieu d'être givré jusqu'à l'os, soit l'opposé d'un novembre classiquement vigoureux, capable de glacer notre oesophage lorsque nous inspirons à fond, à l'aube, face à lui tout entier. Droit dans les yeux déjà gentiment agressés par une froidure que l'on accueille "comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride" (Char). Un vent à décorner les ânes dirait mon ami Benoît génère à l'instant une rauque musique de mes volets mal arrimés. Je les ai pourtant coincés avec des bouchons. Je veux ignorer le prénom de ce nouvel ouragan - ou prétendu tel... La plage de la petite Chambre d'amour était plate tout à l'heure. Marée haute. Plate comme une crêpe sèche. Oubliée au-dessus du placard lorsqu'on a (volontairement) raté son saut dans la poêle. Cela porte bonheur, disait Maman. L'Adour (et j'aime que le correcteur rectifie aussitôt ma frappe avec une aveugle autorité : L'Amour...), uniformément beige, semblait prêt à déborder, dans l'arc de Blancpignon qui figure un mol croissant de lune. Nous connaîtrons de plus en plus de débordements. Ils ne seront pas toujours pétris de sentiments généreux, amoureux. Plutôt d'excès haineux, rugueux. Je chasse la douceur en ce dimanche comme on quémande un regard complice, une connivencia sourde. Tue. Forcément tue. En choisissant par défaut l'affût au lieu de l'approche. Preuve que je ravale à l'instar d'une biche bréhaigne, ou comme un grand vieux solitaire, une carne repliée au -fin- fond d'une forêt forcément noire. Et crue. Une page des Essais de Montaigne quotidien - plus indispensable que le pain - me sauvera, j'en suis certain. Il me faut juste me lever et l'attraper. Dresser le bras gauche, empoigner le volume avec le même délice de chaque jour. Puis, l'ouvrir au hasard, ainsi que je pratique cet exercice sportif avec La Recherche, de Proust. Nous avons les Ventoline que nous pouvons. Montaigne prescrit comme bronchodilatateur. Pourquoi pas? La belle affaire sans ordonnance... L.M.

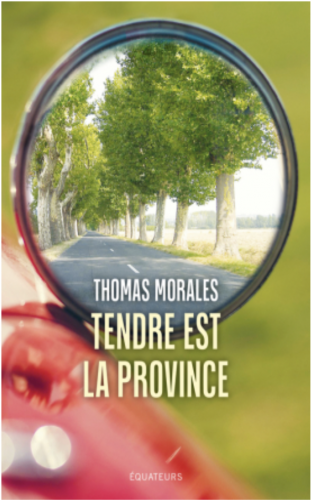

Que ne sacrifierions-nous pas pour un jeu de mots, même tiré par les cheveux ? Si Thomas Morales était un débauché, je titrerais cet article « Le rétroviveur ». C’est ainsi que je surnommais mon père lorsqu’il rabachait ad nauseam sa nostalgérie d’italo-pied-noir. C’est quand même tentant, et la couverture de son nouveau livre au titre fitzgeraldien, « Tendre est la province », essai littéraire qui caracole, publié sous casaque des Équateurs de l’ami Olivier Frébourg, y incite fortement. Le mot province est celui que Morales, issu de « commerçants berrichons et de forçats venus d’Andalousie », préfère entre tous. Il nous en conte et raconte au fil de 230 pages avec un ton fleuri qui figure sa patte, un style vigoureux qui lui est propre, de cette province française qu’il chérit, bien qu’elle se dilue, disparaisse, s’efface avec élégance. Lire Morales, c’est prendre un ballon de menetou-salon au zinc d’un rade de village en avalant un œuf mayo tout en écoutant Brassens ou pourquoi pas Tino Rossi. Cet ouvrage écrit avec talent à la première personne est une sorte d’autobiographie par anticipation d’un quinqua continuant d’enfourcher une mob bleue ou orange (délaissant un instant la Ford Mustang) pour partir à l’aventure sur les chemins vicinaux et les routes départementales, entre clocher, école désaffectée, bar des chasseurs, mairie riquiqui et vieux en voie de disparition. Monsieur Nostalgie, fils unique qui naquit à Bourges, est habité par ce pays qui « s’inscrit dans nos gènes par décalcomanie, par abstraction ». Mais, poursuit l’auteur, la nostalgie est « balise dans l’océan, tuteur solidement enfoncé dans les terres effacées. » Notre styliste, qui confesse avoir eu le béguin pour une Léonarde (du pays du Léon), puis avoir convolé en justes noces à Carantec avec cette fille d’un fusilier marin breton portant la légion d’honneur au revers de son veston, nous attache durablement. Sa France figure une brocante personnelle où d’aucuns se retrouve(ro)nt comme dans un costume sur mesures. « Elle flirte avec les marges, les écrivains vipérins et les bombances débridées », écrit ce fils spirituel de feu l’ami Denis Tillinac. Une phrase seulement nous rappelle l’incipit d’un des premiers romans de Denis. Page 52 de « Tendre est la province », nous lisons : « J’ai été langé par une nourrice corso-espagnole qui portait un chignon façon mater dolorosa et était pieuse comme un moine de Tibhirine. » Dans « Le bonheur à Souillac », cela donne à la première page : « J’ai été déniaisé à l’âge de seize ans, sur une falaise du Dorset, par une Linda aux cheveux platinés, qui n’en menait pas large. » La filiation est établie et ce n’est pas un hasard si Morales fut le premier lauréat, en 2022, du tout neuf Prix Denis Tillinac (disparu le 26 septembre 2020 : C'était Denis )... Morales aime la structure mentale, la fierté de la province, voire son délitement, en romantique sensible à l’évanouissement de la beauté, de la sincérité, de la simplicité. « Ma France grince comme la maison de mon enfance », écrit-il joliment. Entre les pages, nous croisons Yvette Horner, des gamins en culottes courtes fiers de commémorer le 11 novembre au monument aux morts, des bouteilles de rosé pour les barbecues de l’été, une étape du Tour de France, un standard d’Eros Ramazzotti, un livre écorné de Daphné du Maurier, un slow-braguette du samedi soir dans le dancing du chef-lieu de canton en compagnie de boutonneux de bringue inoffensive, des fraternités indéfectibles, un Opinel inoxydable à force de gras de saucisson tranché, le break Volvo du paternel, refuge majuscule en cas d’alerte nucléaire sentimentale. Il y a encore du fromage de tête et des rognons entiers comme des grappes bodybuildées, des rires larges et des nappes à carreaux, les paysages doux et sans aspérités du plat Berry qui est le sien. Il y a la défense du parler paysan, des « r » roulés avec suavité et franchise intérieure, moqués par les néo-ruraux, il y a du Grand Meaulnes et du Jean Chalosse, moutonnier des Landes dans ces contrées de patience. On trouve dans ce bric-à-brac qui redonne goût à la chine et aux vide-greniers, des remontrances : « Quand je braise, je me cache ; quand je fume (mon saumon) je disperse mes cendres sous mon prunus ; quand je débouche un flacon de gevrey, j’ai l’impression de sniffer une ligne de coke, quand j’ouvre des belons, suis-je un génocidaire des mers ? » Morales se libère aussi, et les pages à l’adresse de son père sont émouvantes, comme celles touchant à la blessure qu’infligea le divorce de ses parents. Thomas avait dix ans. Revigorantes sont celles qui animèrent tout son être lorsqu’il découvrit le métier de journaliste dans la PQR (je suis également passé par la Presse quotidienne régionale, et je comprends par conséquent cet adoubement initiatique qui me fut un bonheur indépassable). Amoureux des livres de Blondin et des films de Philippe de Broca, Morales le chroniqueur brillant au verbe claquant et à l’adjectif qui fouette, que nous suivons dans Causeur ou Le Figaro, signe ici une somme vibrante et sans ambages. Le tout avec une plume des plus précieuses du paysage littéraire ambiant. L.M.

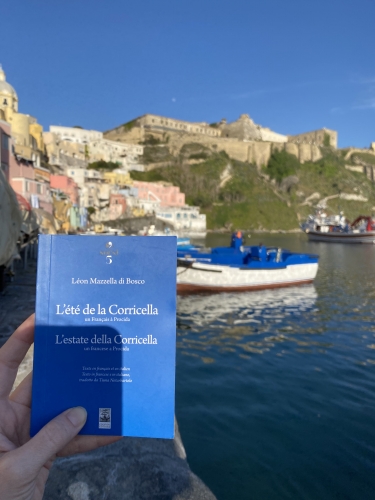

Ce bel article dans le grand quotidien italien sur L'Été de la Corricella / L'Estate della Corricella (récit bilingue) paru en septembre dernier chez Giannini editore.

Fier d'avoir pas mal collaboré, avec une poignée d'articles introductifs, à cette nouvelle édition (92 pages) du guide bayonnais publiée par Atlantica pour l'Office de Tourisme. Elle est gratuite, et bourrée d'infos non seulement gourmandes, mais également culturelles, patrimoniales, sportives, pratiques...

Anne Dubarry est une femme entreprenante couverte de récompenses. Ou plutôt, ce sont ses merveilleuses sauces tomate qui récoltent des médailles. La dernière en date (ce mois-ci) , la treizième en six ans d’existence, est le prix du Bien-Manger attribué par Santé Magazine, lequel valorise la nutrition, l’environnement et le goût. Voici, à gros traits, l’histoire de Variette, entreprise sous-titrée « de graines et de goût », soit une petite structure 100 % Bio qui connaît un succès vraiment mérité. Après des études de commerce à Paris, Anne Dubarry travaille à Madrid, puis à Paris comme acheteur dans la distribution. Elle rejoint ensuite Les Ducs de Gascogne, fameuse entreprise familiale sise à Gimont (Gers), soixante ans d’existence en 2006, avec Laurence sa grande sœur et leur père. Elle y restera dix années, s’occupant de marketing, du commercial, de la communication et des achats (Laurence s’occupant de la production, de la direction administrative et des finances). « Nous sommes des sœurs complémentaires », dit Anne, « et je me suis personnellement formée solidement à une palette de compétences transversales. Lorsque je me suis sentie prête, j’ai projeté de voler de mes propres ailes ». Il faut préciser que Variette, c’est à ce jour une seule et unique personne : Anne Dubarry. Et pas mal de sous-traitants, cela va de soi. En 2016, l’entreprise Les Ducs de Gascogne, 70 employés, est vendue à des repreneurs : ni licenciement ni délocalisation. « Dans la famille, on avait fait le tour de la question foie gras, canard et traditions, et puis la filière subissait une forte concurrence », déclare Anne. « En 2017, j’ai fait des choses inhabituelles, à commencer par une première pause dans ma carrière, j’ai passé un CAP de boulangerie par défi, que j’ai obtenu un peu par miracle, en catégorie amateur, j’ai effectué un stage chez des paysans boulangers, et là j’ai beaucoup appris sur le vivant et les variétés de blé anciennes... »

Anne, engagée intellectuellement depuis toujours dans le domaine de l’écologie et du développement durable dans son ensemble, mais pas par mode ni opportunisme, en toute franchise intérieure, se détourne alors du monde de la viande, de l’élevage en se tournant résolument vers le végétal. « Ma famille, c’est trois générations de charcutiers conserveurs, ce sont les créateurs en 1908 de La Comtesse du Barry, c’est une réelle compétence de conserveurs. Moi, j’ai eu envie de créer une conserverie végétale axée sur le vivant. » Anne s’emploie alors à monter un cadre contraignant, fondé sur des variétés anciennes issues de semences paysannes libres de brevets et reproductibles. Son cahier des charges est volontairement drastique car elle est d’une exigence sans limites lorsqu’il est question de qualité, de respect de l’environnement et des goûts originels, s’agissant de ses « variétés originales, colorées et goûteuses ». Elle donne volontiers dans l’agro-écologie, l’agro-foresterie et tous les produits de sa gamme sont certifiés « 100% Bio ». On est tenté d'écrire 101 % !.. Anne travaille dans une dynamique de commerce équitable avec ses partenaires agriculteurs. « Je m’engage sur un volume en début d’année, je réduis les délais de paiement... Le respect est une valeur fondamentale à cultiver sans cesse. » De même, Variette se fournit dans un rayon de 100 km autour du site de production gersois, sis à Fleurance, et son rayon d’action s’étend en Occitanie. La production, entièrement artisanale, c’est 80 000 bocaux annuels, un travail de chaque instant avec nombre de partenaires engagés comme Anne elle-même. Baladez-vous sur son site, Variette - et vous découvrirez les engagements de cette petite entreprise en faveur de la biodiversité cultivée, du goût sain, des bonnes pratiques culturales, des actions exclusivement positives, au sein du très sérieux Réseau Semences Paysannes. Par ailleurs, Variette soutient, en faisant des dons, des associations œuvrant en faveur de la transition écologique comme Jardin Bellevalia (à Gimont).

Anne Dubarry pense 24/24 aux démarches éthiques et vertueuses. Et ce ne sont pas que des mots, mais des faits. Du réel. Depuis un an, Variette est engagée également dans la démarche RSE, pour Responsabilité Sociétale des Entreprises, « qui signifie conduire une structure de taille modeste en continuant de veiller aux soins, en toute logique avec ma philosophie du travail, fondée sur le respect total de la nature », précise-t-elle. Au début, Variette, ce fut une gamme de dix sauces tomates monovariétales, afin de mettre en avant la singularité savoureuse de chaque espèce. De la (vraie) Cœur de bœuf rouge à la Valencia en passant par la Green Zebra (la chouchou d’Anne), la Costoluto genovese, la Tomate ananas, ou encore la Brandy Wine (elles ont toutes été primées). La Noire de Crimée n’est pas en reste, pas plus que la tomate ancienne Beauté Blanche, la rose de Berne ou l’Andine cornue... « Pour chacune, la recette est identique : 95% de tomates, un peu d’huile d’olive et un soupçon d’ail auxquels j’ajoute un tout petit peu de sel et de sucre de canne non raffiné issu du commerce équitable ». Pourquoi la tomate ? « Parce que dans ma famille, on fait beaucoup de coulis l’été, c’est cette sorte de madeleine qui m’a donné envie de commencer comme ça, en 2018. Et puis, comme il existe plus de 800 variétés de tomates, Variette a du fruit sur la planche ! ». Le succès de la petite entreprise a été immédiat, entre autres grâce à un sacré coup de pouce médiatique survenu quatre mois à peine après le lancement de la marque. François-Régis Gaudry et son émission « On va déguster » sur France Inter vanta les qualités gustatives des sauces dégustées par son équipe. Ce coup de cœur (de bœuf) propulsa la machine auprès du grand public. Aujourd’hui, les revendeurs de Variette sont tous de qualité, de La Grande Épicerie du Bon Marché à Paris à l’ensemble des épiceries fines de province, le réseau Biocoop, ou des boutiques curieuses et exigeantes dans leur référencement comme Sardine à Ciboure, et puis des chefs de renom comme Jean-François Piège passent régulièrement commande à Anne.

« Je vends aussi via Internet, où le panier moyen de ma clientèle de particuliers est de 70€. Je remarque souvent un effet wouaouh ! lorsque l’on goûte à mes sauces. Cela réveille des saveurs de l’enfance, c’est ce que j’appelle l’effet riz au lait... » Au-delà des sauces tomates qui magnifient les spaghettis et autres penne rigate (après avoir goûté à la formidable Cœur de bœuf, par exemple, vous ne pourrez plus acheter une sauce tomate industrielle à la supérette du coin. On parie?..), Variette propose plusieurs autres gammes, du pesto de basilic à la crème de poivrons Corno di toro, des légumineuses : pois chiches noirs, blancs, houmous de lentilles multicolores, ou bien noir au cumin, le petit épeautre (un cousin du blé très ancien, 12 000 ans) des petits haricots Saint-Esprit, « blancs avec une tache lie de vin sur le côté... ». Anne en parle comme s’il s’agissait d’enfants dans une pouponnière. Et puis il y a cette rafale de médailles qui récompense le travail têtu d’Anne l’exigeante. « Cela joue à fond sur l’esprit du consommateur, qui fait totalement confiance à mes gammes ». Anne, que l’on surnommait Nanette lorsqu’elle était enfant, « c’est comme Danette mais avec un N », dit-elle en riant, a baptisé naturellement sa marque Variette, « une collection de sauces mais pas que, au positionnement réussi au bout de six années. En résumé, ce sont des produits très goûteux en plus d’être attractifs, sains, naturels, et locaux », dit-elle avec beaucoup trop de modestie. Ne l'écoutez pas. Goûtez plutôt. Léon Mazzella

---

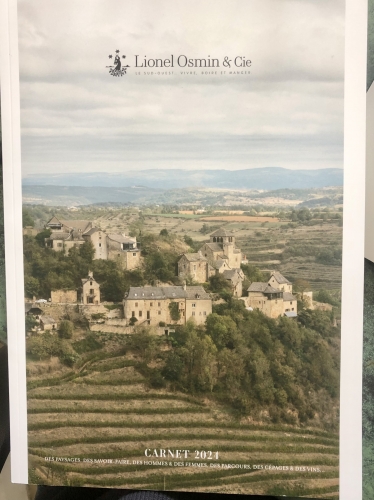

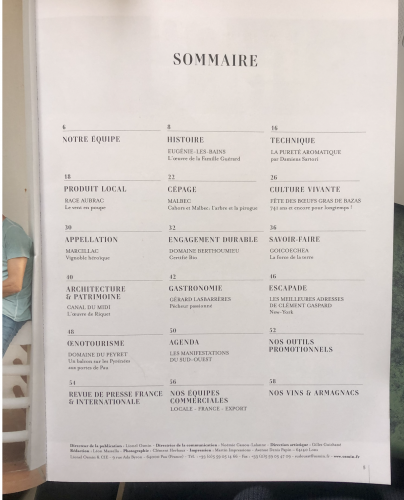

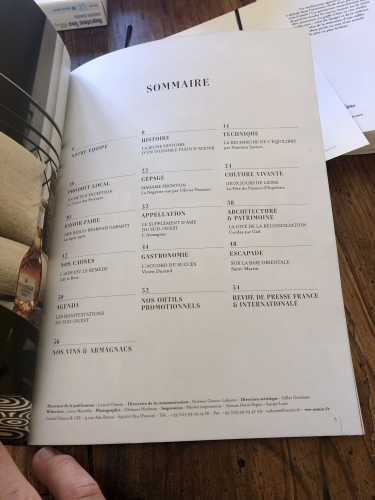

Il est paru. Joie d'avoir en mains ce magazine de 80 pages que j'ai le plaisir de rédiger intégralement. Au sommaire, que des choses qui fâchent : la saga Michel Guérard, la race Aubrac, le cépage Malbec, l'appellation Marcillac, les boeufs gras de Bazas, le chef béarnais Gérard Lasbarrères, le domaine Berthoumieu en Madiran, la poterie Goicoechea, le Canal du Midi... Gratuit, on peut le trouver chez les cavistes qui vendent les vins du grand Sud-Ouest de la gamme Lionel Osmin & Cie. L.M.

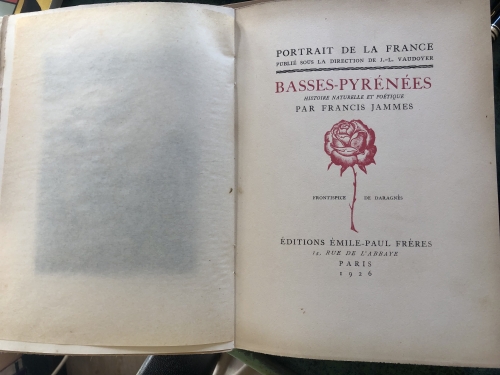

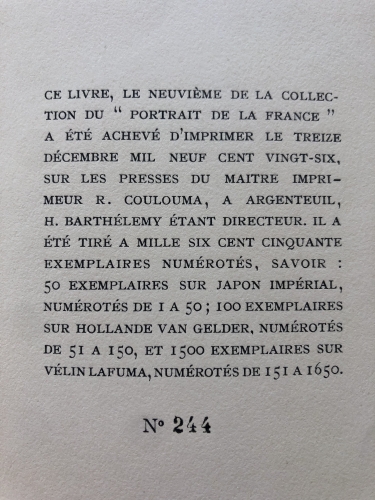

Je ne pensais pas pouvoir être ému un jour par un texte de Francis Jammes, tant sa poésie m’a toujours laissé un goût mièvre en arrière-bouche, De l’Angelus de l’aube à l’Angelus du soir et en dépit du Deuil des primevères et des Clairières dans le ciel... Or, à la faveur d’un salon du livre ancien qui s’est tenu à Bayonne dimanche dernier, j’ai fait l’acquisition d’un petit bijou intitulé Portrait de la France, Basses-Pyrénées, Histoire naturelle et poétique, par Francis Jammes, aux éditions Émile-Paul frères, avec un frontispice sous calque signé Daragnès figurant deux pelotaris. La collection était dirigée par Jean-Louis Vaudoyer auquel nous devons notamment un très beau texte sur La Havane. Le propos de Jammes n’est évidemment pas celui d’un scientifique et sa description de la géologie manque de rigueur, comme les parties consacrées à la botanique et à la zoologie souffrent d’approximations sur lesquelles nous fermons volontiers les yeux tout en regrettant que l’ouvrage ne soit visiblement pas passé sous les fourches caudines d’un éditeur scrupuleux. Jammes écrit par exemple que « Louhossoa signifie la mer » (Itsasoa, en Basque), et que l’alose est « une sardine d’environ cinq livres dont la chair délicate a le goût de la brise du premier printemps ». Il lui est beaucoup pardonné pour cette comparaison. La pibale, du temps de Jammes, semblait mal cuisinée : « Fraîche, elle est difficile à bien frire à cause du mastic poisseux qu’en grand nombre elle forme ». C’est avec son florilège consacré aux oiseaux que Jammes émeut : « Les palombes ont la couleur des nuages orageux où se lève l’arc-en-ciel (leur gorge) ». Au sujet du lagopède en plumage hivernal : « La perdrix blanche est une poignée de flocons qui a pris vie ». Aux yeux du poète, « la bécasse a l’air d’un bouquin de cuisine savante, relié en feuilles mortes, et chiné aux marges ». Mouais... « Fauvettes et rossignols enchantent successivement, c’est-à-dire la nuit après le jour, les fiancés et les époux ». L’écureuil, quant à lui, « ressemble, quand il s’ébroue au sommet d’un chêne, à un éclaboussement de soleil ». La flore suggère également des images tendres, comme les « lianes élancées, vertes, luisantes, retombantes, des églantines telles que des cascades où frissonneraient des jeunes filles ». À la page 62 de ce petit ouvrage, j’ai fait une découverte bouleversante en apprenant que la cardère - cette plante haute et piquante qui ressemble au chardon et qui pousse à la faveur des parcelles laissées en friche - est surnommée le cabaret des oiseaux parce que ses feuilles « rembrassantes », soit réunies à leur base en godet, retiennent l’eau de pluie et désaltèrent les passereaux, notamment le chardonneret, les jours de forte chaleur. Le chardonneret apprécie aussi, surtout l'hiver, les petites graines riches en huile contenues dans la fleur de la cardère. Le cabaret des oiseaux m’a laissé rêveur, d’autant que le chardonneret est l’un de mes trois passereaux préférés, avec le merle et le rouge-gorge... L.M.

©fotoloco

©le jardin de lucie

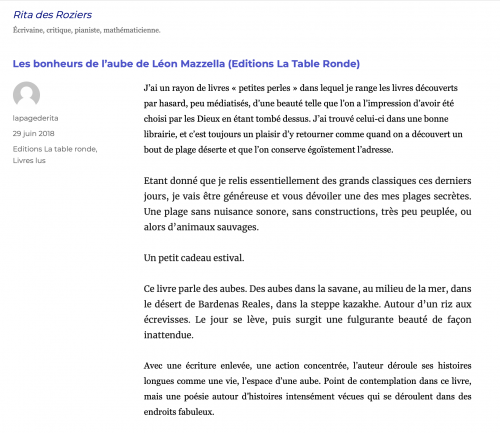

... au moment où reparaissent en format "poche" (chez Cairn) mes Bonheurs de l'aube.

Merci à son auteur(e), Rita des Roziers.

Avec Manu Dubarry, la boucle de l'art et celle du couple passent par le poisson. Gyotaku mode d'emploi.

Elle a le sens de la boucle et elle ne la boucle jamais car elle a, a minima, une idée par minute. Manu Dubarry – fille de Pierre, qui fonda Les Ducs de Gascogne, ou le foie gras dans tous ses états, a lâché Gimont pour Hossegor, son port d’attache, et les longues plages voisines de Seignosse, soit la généreuse terre gersoise pour l’océan infini de la côte landaise ; ce depuis belle lurette. Les vagues, l’horizon, le sable - et ce qui y échoue surtout, le Gouf et ses insondables mystères à tenter de deviner devant Capbreton, n’ont fait qu’attiser son imaginaire prolixe comme les vagues. Manu créé par séries continuelles. Elle figure le rythme des marées, réputé infini. Artiste autodidacte, après avoir travaillé comme peintre de décors pour le cinéma, elle transforme tout ce qu’elle touche, de ses dix doigts armés par un esprit fertile, en œuvre délicate à tirage unique et à haute valeur ajoutée sensible ; puissamment mais tendrement poétique.

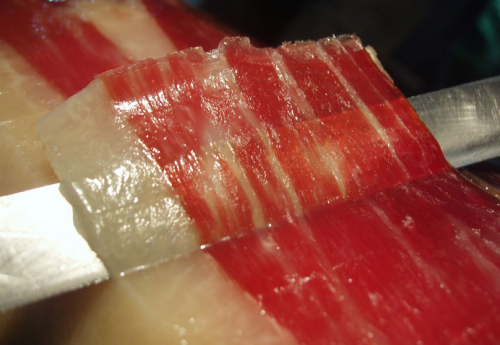

Là, elle expose plus d’une soixantaine de ses créations singulières à Olatu (100, avenue de l’Adour à Anglet, juste avant le Brise-Lames, le port de plaisance, et notre querencia gourmande, le restaurant Le Poisson à Voile). Depuis le 15 janvier et jusqu’au 28 mars (le vernissage aura lieu le 15 février à 18h. Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont

Venez tous). L’espace s’y prête « qui autorise une vue d’ensemble, de loin, et aussi de pouvoir s’approcher très près de chaque cadre afin d’en lire les détails », dit-elle, « d’observer les traits, le regard, les tâches, les écailles de chaque poisson mis en scène en noir de seiche... & blanc ». C’est en réalité à une visite d’un « aquarium à sec » qu'il s'agit, qui n’est ni le musée de la Mer de Biarritz ni l’aquarium de La Rochelle ou celui de San Diego, mais la projection scénographiée d’une femme audacieuse et créative jusqu’au bout des ongles, ayant à cœur de faire œuvre de la pêche de son homme avant de la lui cuisiner. L’intention est donc, philosophiquement et sans le vouloir, puissante. Et admirable. Et cela passe par l’encre de seiche dont

elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...

elle enduit chaque poisson pris dans le Gouf, au lancer, au leurre souple, au madaï, à la turlutte, à l’ascenseur, les techniques variant chaque jour, à chaque marée, selon d’ésotériques critères, parfois...

Les poissons-filets

« Il y a sept ou huit, ans, j’ai commencé de faire ce que j’appelle mes poissons-filets ou mes poissons démaillés, des poissons reconstitués à partir les fils multicolores de filets de pêche échoués sur les plages de Seignosse, que j’ai remaillés, reconstruits », dit Manu. « Je démaille et je couds, rien de plus, je n’ajoute rien, tout a été ramassé sur le sable ».

Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

Ainsi, tout a... maille à partir avec la pêche, puisque « je fabrique des poissons, des crustacés, des mollusques avec ce qui a permis de les capturer : les fils du filet ou d’une ligne. Chaque poisson ou crustacé reprend sa forme avec l’outil de sa prise et donc de sa mise à mort ». La boucle. L’omniprésence de l’esprit de la boucle... « J’étais devant mon premier aquarium de poissons-filets, lorsque, au cours du premier confinement, au printemps 2019, une amie m’a parlé de la technique japonaise inventée en 1862, du Gyotaku (titre de l’exposition en cours). Il s’agit de « l’art d’immortaliser des poissons en prenant leur empreinte sur du papier afin de réaliser une estampe ». Cette technique est née du désir d’un seigneur d’offrir à l’empereur l’image d’une magnifique daurade, symbole de bonheur.

« Les pêcheurs », enchérit Manu, « auraient utilisé la technique Gyotaku pour immortaliser leurs plus belles prises en indiquant scrupuleusement les mensurations de chaque poisson. » Et c’est d’ailleurs ce que nous lisons en parcourant cette exposition d’une richesse confondante, qui n’est pas avare en émotions. Le voyage est infiniment poétique – nous nous répétons -, et nous cheminons comme Wang-Fô se sauva dans le conte éponyme extrait des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Le parcours de droite à gauche avec des poissons qui se croisent sans se rentrer dedans car ils vont et viennent mûs par une fluidité instinctive, et l’encre de seiche qui les définit en les dessinant, les fossilisent – ils ressemblent en effet à des fossiles multi millénaires inscrits dans le minéral. Or, nous sommes devant du papier de qualité acheté chez Sennelier à Paris, ou devant de vieux draps récupérés, parfois brodés, blanc cassé ou uniformément immaculés, et tout cela tracé de noir animal, organique ; pur. Très pur (*). Il y a là non seulement des silhouettes, mais des détails effarants de vérité, y compris lorsque certains poissons sont reproduits, retranscrits les yeux « vides », vidés, liquéfiés, soit morts depuis un certain temps après leur prise, « les yeux cavés » comme les pendus de la Ballade de Villon. Manu ne cache rien. Elle est d’une franchise intérieure totale. C’est brut enduit de douceur, animal fourré de satin, sauvage doublé de soie.

Chaque poisson est ainsi à plat, sauf ce couple de lieus noirs qui jaillit à l’unisson, verticalement, et semble initier une danse nuptiale. Ou ce banc de marbrés fuyant et dont on éprouve la vitesse grande. Une technique voisine dédiée au végétal se nomme le Tataki-zomé, et Manu s’y frotte déjà avec gourmandise (à suivre)...

La révélation Gyotaku

« La découverte du Gyotaku correspondait tellement à mon histoire, lorsque cette amie m’en parla, que ce fut un choc, en écho à mon for intérieur, à ma force intérieure également, habitée que je suis par le monde des poissons depuis trente ans. C’est ma culture, c’est mon patrimoine. Mon mari (qui n’a pas encore d’écailles sur le dos, mais peu s’en faut), après avoir travaillé un quart de siècle pour Quiksilver, et surtout après avoir été sacré champion d’Europe de surf – il était alors surnommé Le Prince des Landes », ce qui génère un sourire amoureux et ravi à Manu lorsqu’elle prononce lentement ces quatre mots... « s’est mis à pêcher chaque jour que Dieu fait « de manière obsessionnelle », précise-t-elle. Poupi, les jours de gros temps qui l’interdisent, sombre dans la mélancolie des gens de mer saisis du mal de terre. Il ne fait qu’attendre le lendemain. » Il est happé par la bile noire (qui a peut-être partie liée avec l’encre de seiche, chi lo sa) comme un bar distrait par l’hameçon dissimulé.

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

Et puis le père de Manu est présent aussi, il est « dans la boucle », car il a appris à sa fille à cuisiner le poisson (et pas que), ce qu’elle fait quotidiennement avec amour et application. « Lorsque Poupi – alias Jean-Louis Poupinel – apporte le fruit de sa pêche quotidienne, « je prends donc l’empreinte de chaque poisson en le badigeonnant d’encre de seiche, puis je pose le poisson sur du papier ou sur du drap. Le corps s’imprime, y compris les tâches, l’œil, les blessures, des rayures par exemple, et je les travaille grâce à ma mémoire visuelle, je retouche en quelque sorte. Je fais ça à l’instinct aussi, je restitue du mieux que je peux l’âme du poisson à travers son œil ». C’est le lieu de toutes les concentrations, comme pour le regard humain, en somme. Ainsi les poissons morts retrouvent-ils une vivacité. Un vrai regard de vivant. « Certains sont romantiques, d’autres semblent apeurés, d’autres encore expriment leur colère ». Nous parcourons lentement l’expo. Manu Dubarry s’arrête devant un chinchard encadré. « Il était très bon en ceviche, lui ». Et avoue adorer manger les « parpaillettes », les bas-joues des poissons, situées sur les côtés de la tête (à ne pas confondre avec les kokotxas de merlu, par exemple, qui se situent sous la mâchoire inférieure de cette espèce-là).

Boucler la boucle, une obsession

Toutes les œuvres de Manu Dubarry sont issues de poissons pêchés dans le Gouf, aux noirs mystères réputés abyssaux, bis repetita à dessein. Et Manu de préciser qu’elles sont bien sûr toutes à l’échelle 1 :1. Forcément. Et que tous les tableaux qui sont exposés, comme les précédents qui ont été vendus, représentent des pièces ayant été cuisinées par Manu. « Je les sers soit crues, en tartare, en ceviche, soit fumées avec mon petit fumoir de table, soit cuites bien sûr mais sans les cuisiner « de trop », très simplement afin de respecter l’authenticité des saveurs originelles, comme un indispensable hommage. » Cette exposition, ce travail, sont une histoire d’amour, et de poésie forte. On boucle véritablement la boucle avec Manu, et Poupi, lequel a toujours vécu sur l’eau, une planche de surf sous ses pieds ou une ligne en mains sur son bateau.

« Il tue ses poissons selon la technique japonaise ancestrale et douce qui évite la souffrance, et augmente le goût de la chair, appelée Ikejimé (en perçant instantanément le cerveau et la moelle épinière). Sa démarche globale est très nature, respectueuse jusqu’au bout... », souhaite préciser son épouse. En résumé, Poupi pêche, Manu fait œuvre d’art du produit de la quête de son homme, puis elle cuisine cela pour lui et toute la famille. « Je fais aussi bouillir chaque tête, et je garde les crânes (exposés également à Olatu) car ils sont tous différents, et fascinants par leur force évocatrice : un dragon ici comme issu de Games of Thrones, un profil de rapace là... De même, elle recueille les « plumes » de calamar qui sont d’une beauté transparente stupéfiante. « Avec Poupi, on ne se voit pas de la journée, il part pêcher très tôt et rentre tard, et nous avons peut-être inconsciemment cherché à nous rapprocher, à nous lier de cette façon. Il y a, oui, cette boucle, ce prolongement que je crée, et le retour en cuisine. Je le nourris de sa propre pêche, ainsi peut-il repartir pêcher le lendemain... » Un regard circulaire sur cette exposition en tous points unique relève ce banc de marbrés sur de la toile de drapeau tendue comme les deux battants d’un paravent japonais. Plus loin, une table de bistro offre des poissons imprimés sur son rond. L’empreinte, la trace, le patrimoine océanique... « Mon rêve serait de faire une expo à Capbreton de tous les poissons présents dans le Gouf, y compris dans ses profondeurs noires. » Cette exposition qui se tient à Olatu, c’est l’aquarium sec et kaléidoscopique, fantasmatique et poétique de Manu Dubarry. Il nous invite à nager pas à pas devant le palimpseste à l’envers de poissons imprimés à l’encre de seiche. Et c’est d’un parcours unique qu’il s’agit. D’un long poème qui réclame un livre hommage composé de haïkus et de dessins. Affaire en cours...

« Il tue ses poissons selon la technique japonaise ancestrale et douce qui évite la souffrance, et augmente le goût de la chair, appelée Ikejimé (en perçant instantanément le cerveau et la moelle épinière). Sa démarche globale est très nature, respectueuse jusqu’au bout... », souhaite préciser son épouse. En résumé, Poupi pêche, Manu fait œuvre d’art du produit de la quête de son homme, puis elle cuisine cela pour lui et toute la famille. « Je fais aussi bouillir chaque tête, et je garde les crânes (exposés également à Olatu) car ils sont tous différents, et fascinants par leur force évocatrice : un dragon ici comme issu de Games of Thrones, un profil de rapace là... De même, elle recueille les « plumes » de calamar qui sont d’une beauté transparente stupéfiante. « Avec Poupi, on ne se voit pas de la journée, il part pêcher très tôt et rentre tard, et nous avons peut-être inconsciemment cherché à nous rapprocher, à nous lier de cette façon. Il y a, oui, cette boucle, ce prolongement que je crée, et le retour en cuisine. Je le nourris de sa propre pêche, ainsi peut-il repartir pêcher le lendemain... » Un regard circulaire sur cette exposition en tous points unique relève ce banc de marbrés sur de la toile de drapeau tendue comme les deux battants d’un paravent japonais. Plus loin, une table de bistro offre des poissons imprimés sur son rond. L’empreinte, la trace, le patrimoine océanique... « Mon rêve serait de faire une expo à Capbreton de tous les poissons présents dans le Gouf, y compris dans ses profondeurs noires. » Cette exposition qui se tient à Olatu, c’est l’aquarium sec et kaléidoscopique, fantasmatique et poétique de Manu Dubarry. Il nous invite à nager pas à pas devant le palimpseste à l’envers de poissons imprimés à l’encre de seiche. Et c’est d’un parcours unique qu’il s’agit. D’un long poème qui réclame un livre hommage composé de haïkus et de dessins. Affaire en cours...

Léon Mazzella

---

(*) « Il est fort probable qu'avec le temps, le noir organique de ces dessins vire au sépia », confie Manu. Ce n'est que justice : sépia signifie seiche, c'est son nom latin, son étymologie. C'est ancré... L'esprit de la boucle aura le dernier mot.

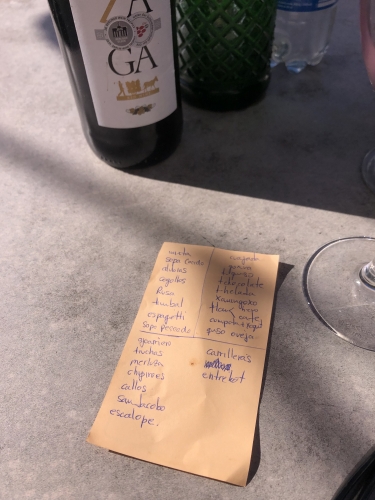

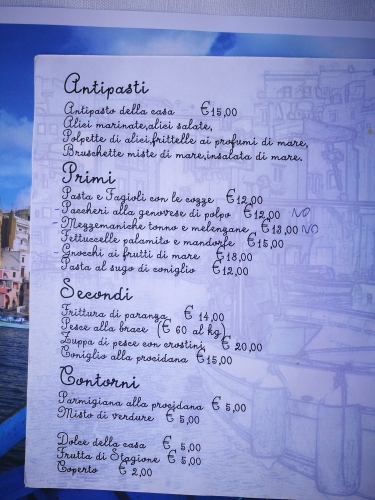

J'ai longtemps fréquenté professionnellement, en tant que critique gastronomique, les-restaurants-étoilés comme on dit (et c'était pour leur attribuer des toques). Ils ne m'ont jamais fait rêver comme une auberge d'une simplicité naturelle, d'un dépouillement et d'une humilité touchants peuvent me transporter. Dimanche, une fois encore, j'ai franchi le col d'Izpegui, passées Saint-Étienne-de-Baïgorry et la Nive devant chez Arcé. En haut, j'ai pris traditionnellement un verre de Navarre (pour un euro !) en terrasse de la venta Irigoieneko, chez Peio (non sans faire quelques provisions de bouche à vil prix), dont la vue sur la vallée du Baztan est splendide, et vaut celle que nous offre le parking, côté français, soit à trente mètres de là, sur la vallée de Baïgorry (photo), puis j'ai dégouliné en voiture les lacets de la route qui conduit à Elizondo. Mais je me suis arrêté avant, à Erratzu, bourg pourvu d'un caractère architectural séduisant, où je me rendais clandestinement pendant le confinement de l'automne 2020 car, en France les restaurants étaient alors fermés, pour y déjeuner à pas d'heure (15h30), mais ici c'est possible, et j'ai d'ailleurs du patienter une demi-heure en terrasse, au soleil, peinard; à l'auberge Kastonea. La soupe de poissons, riche en palourdes, fut délicieuse, comme la morue rôtie et gambas très correcte (j'avais envie de mer, en montagne), ainsi que la tarte au fromage, pourvue de relief. Pour un billet de 20€ (prix du menu imposé), la bouteille de vin de Navarre (une pour deux) et l'eau minérale gazeuse (un peu salée, façon Vichy Catalan) compris, on y fait un déjeuner mémorable, grâce à l'environnement aussi : les milans royaux planaient bas, le soleil brillait fort, l'immense tablée voisine célébrait gentiment un faux mariage fellinien en costumes sortis de Cinecittà, et le service de cette auberge est toujours d'une gentillesse extrême. Pur bonheur. Le but de cette note est surtout de vous montrer la "carte", el menú, rédigé au stylo bille sur un petit bout de papier (le verso d'un prospectus pour une tombola). En haut à gauche, les entrées, à droite les desserts, et en bas les plats. J'adore... L.M.

Il est paru ! Seconde édition d'un magazine/guide que j'ai eu plaisir à rédiger. Il est gratuit, Atlantica l'a édité et l'Office de Tourisme le distribue.

Cliquez ici pour feuilleter et lire l'ensemble => BG2023

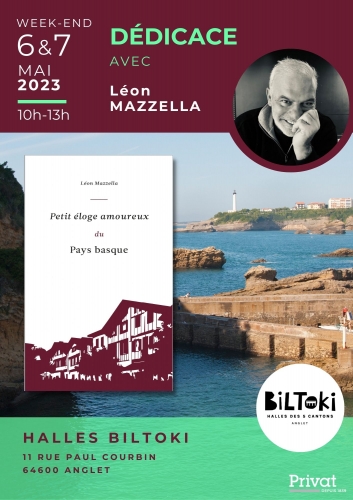

Je causerai dans le poste demain matin (France Bleu Pays basque, à 9h), et je signerai ce week-end (samedi, et dimanche matin) dans un lieu inédit pour cela : les halles Biltoki d'Anglet Cinq Cantons...

La flemme. Elle m'étreint. Je veux seulement parler de ma nouvelle flemme à évoquer, critiquer les livres que je lis ainsi que je le fais depuis plus de quarante ans (mes débuts furent aux pages livres de Sud Ouest Dimanche). J'ai juste la force, là, de citer mes derniers bonheurs de lecture, en exposant la couverture des ouvrages (il y en a vingt-sept, ci-dessous). J'en parlerai plus tard. Peut-être. Je dirai combien le nouvel inédit de Gracq, mince comme un After Eight, est dense comme une truffe melanosporum, je dirai que la seconde Beune de Michon est torride, sexuelle, mais toute en retenue, en frôlement d'une forme de tantrisme littéraire (à rapprocher de la tentative gracquienne d'exploration d'une maison découverte fortuitement, en voyeur têtu et, à la faveur d'une apparition, d'une voix, d'un pied féminin, sujet romantique à l'imaginaire hölderlinien le plus débridé). Et qu'il faut reprendre la Grande Beune, puis lire la Petite aussitôt après. Je dirai que Patricia Perello possède une prose happante, captivante, et un sacré don de récitante (au coin du feu, du côté d'Iraty - genre). Je dirai que prendre et reprendre Colette par son meilleur (Sido, Les vrilles de la vigne) comme aussi La naissance du jour, ou bien par le prisme de l'excellent Antoine Compagnon, procure un bonheur bucolique intense qui transforme chacun de nos soupirs en détente absolue, augmentée de chants de passereaux comme une guirlande de fleurs des champs dans les cheveux. Je dirai que l'ouvrage précieux de l'ami Jean-Noël Rieffel (je puis dire que je suis à l'origine de la publication de ce touchant récit d'un ornithologue chevronné amateur de poésie - notamment celle de l'immense Jaccottet, et de vins purs) fait un éloge vibrant de la migration et de ce qu'elle génère en nous, observateurs amoureux invétérés. Je dirai que l'excellent essai de Patrick Tudoret sur une philosophie certaine de la marche conçue comme une démarche littéraire autant que poétique, est un bréviaire que j'offrirai souvent; c'est sûr. Dire que mon ami Christian Authier brille une fois encore, sur un sujet qu'il possède, La Poste, avec humour, fantaisie, connaissance fine, dérision, sarcasme et nostalgie sera une mission fortement possible. Je dirai que mon ami (décidément) Emmanuel Planes m'a étonné en m'apprenant plein de choses sur une ville, la mienne (Bayonne), que je pensais connaître comme le fond de ma poche trouée. Justement... Je dirai que s'il est un seul livre (inclassable) à retenir de cette liste, et donc à lire en priorité, ce sont ces Impardonnables de l'érudite subtile Cristina Campo. Il n'est qu'à citer ses pages sur la sprezzatura, concept italien que je vous laisse le soin de découvrir, car il est si rare dans son impossible définition que je n'ose l'évoquer. Je dirai que François Cérésa nous offre un livre salutaire, puisque notre époque marquée du sceau du nivellement par le bas, manque cruellement de panache. Et que sa galerie de portraits habilement choisis renfloue notre humeur à marée basse lorsque nous observons le monde tel qu'il va médiocrement. Je dirai que Robert Desnos continue de me bouleverser chaque fois que j'ouvre n'importe lequel de ses recueils de poèmes, je dirai qu'il m'est nécessaire de frissonner au contact de ses mots tendres et dotés d'une force douce, amoureuse et candide. Je dirai que la poésie chinoise classique - davantage que l'exégèse de Le Clézio, est un viatique pour le voyageur ne sachant pas quoi caler dans la poche extérieure de son sac à dos, fut-ce pour faire un aller-retour en basse montagne dans la journée, ou bien pour partir aux antipodes. (Pour ces derniers, je conseillerai plutôt Bouvier et Thoreau, Chatwin et Hamsun, Charles Wright et André Suarès, et puis Tesson bien entendu). Je dirai que tout amateur de littérature aime l'objet livre, le tenir en mains, le humer, l'entendre flapper ses pages du bout des doigts, et affectionne donc charnellement la police des caractères - laquelle ne nous demande jamais nos papiers... Ainsi, les Miscellanées d'un bouquineur figurent-ils une déclaration d'amour au physique du livre. Je dirai que le traducteur historique de Jim Harrison, Brice Matthieussent, a eu l'idée géniale de rassembler tous les textes évoquant Chien Brun, double de Big Jim, éparpillés dans son oeuvre accomplie, en un seul et épais, et par conséquent très précieux volume. Gloire à Brice ! Je dirai que quelques académiciens ont mille fois raison de s'insurger contre la dévalorisation de la langue française, surtout à l'heure où d'aucuns écrivent franglais, ou langage sms, à une époque inquiétante où l'invective au Palais-Bourbon touche à la sémantique poissonnière, et ce fabuleux livre rouge intitulé légèrement Flânerie au pays des mots est une invite à revoir le sujet avec beaucoup de sérieux, car il y a péril en la demeure. Je dirai que Christiane Rancé, dont nous avions loué ici même le Dictionnaire amoureux des saints, est une amoureuse totale de la Botte, et qu'elle a, ancré en elle, le talent pour la dire, avec l'élégance du semeur lorsqu'il déploie son bras : Italie je t'aime. Je dirai que Colliat est un gars malin qui a eu l'idée formidable de collectionner un millier traits d'esprit sarcastiques, cyniques, claquants, tous brillants, des réparties donc, et son anthologie figure un bréviaire du tac au tac de génie. Sur la table de chevet, svp ! Je dirai que mon philosophe chouchou Michel Onfray (je suis l'un de ces rares Mohicans qui le lisent, l'aiment et le défendent) procure comme toujours une jubilation intellectuelle en nous augmentant avec son savoir et son invitation permanente à l'interrogation en forme de bousculade qui n'est jamais bourrue, mais plutôt une douce douche froide sur le cerveau. Je dirai que Bérénice Levet nous offre un essai indispensable pour monter à l'assaut du wokisme et son insondable bêtise, et que j'ai failli surligner chaque ligne de ce livre à brandir dans toute contre-manif - et à offrir à chaque dîner en ville (comme on dit). Je dirai, s'agissant de ma passion pour les oiseaux, que Légendes... apprend quantité d'histoires, comme celle du rouge-gorge, lequel doit la couleur (orangée, cependant) de sa poitrine au frôlement avec celle, ensanglantée, du Christ sur la Croix... Mais ça, Jean-Noël Rieffel l'évoque aussi. Les deux ouvrages se font écho à certaines pages, et c'est heureux. Le mince texte du grand Pierre Bergougnioux sur les oiseaux est une sorte de tendre thriller de l'enfance circonscrit en vingt pages, et je n'en dirai pas davantage sur cette nouvelle parfaite comme un oeuf. Je dirai que l'alouette mérite encore et toujours tout notre respect, notre déférence, notre admiration face à un vol stationnaire et un chant entre tous envoûtants. Un éloge lui rend joliment grâce (la mode éditoriale serait donc à l'éloge. D'ailleurs, moi-même, avec le Pays basque...). Je dirai que Pascal Quignard, avec L'amour, la mer, semble être à son paroxysme littéraire, mais comme nous nous sommes déjà fait cette réflexion avec quelques uns de ses livres précédents, nous ne savons, je ne sais plus quoi dire, écrire. Attendons les suivants, car il y en aura bientôt. Je dirai que Ramón Gómez de la Serna est définitivement un auteur majeur de chez majeur. Et que, passé le choc produit par la lecture de son monumental Automoribundia (narré ici), il n'y aurait plus qu'à savourer le plaisir de la relecture - et bien non, voici l'Aube, mini chef-d'oeuvre de plus. Je dirai que Le nageur est un bon Assouline, qui raconte avec talent le destin singulièrement tragique d'Alfred Nakache, champion olympique de natation, juif, dénoncé à la Gestapo par une crevure immonde nommée Cartonnet, son rival dans les piscines. Je dirai que À tire d'ailes est une jolie anthologie de l'oiseau dans l'art pictural, augmentée d'illustrations fidèlement imprimées, connues ou peu connues, propices à la rêverie. Je dirai... Passée la flemme, je dirai. Ou peut-être pas. Peut-être même que je bartlebyriserai mon intention première, et que j'écrirai je préfèrerais ne pas. Chi lo sa... L.M.

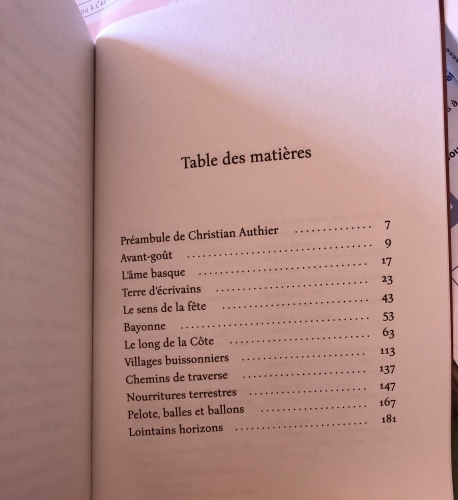

Bon, ça y est, il m'est parvenu, ainsi qu'à la presse. Il sera en librairie le 27 de ce mois (première signature officielle le 29 à Cultura/Anglet).

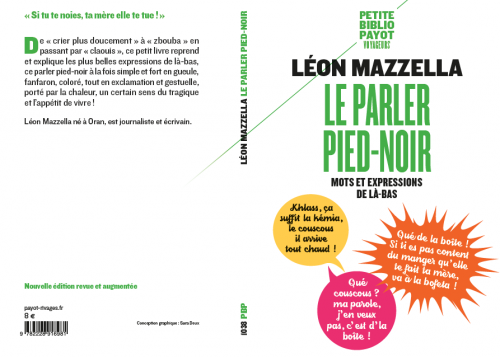

Réservez-le auprès de votre libraire. On en reparle bientôt.