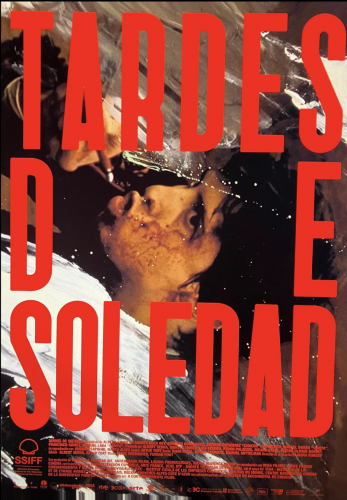

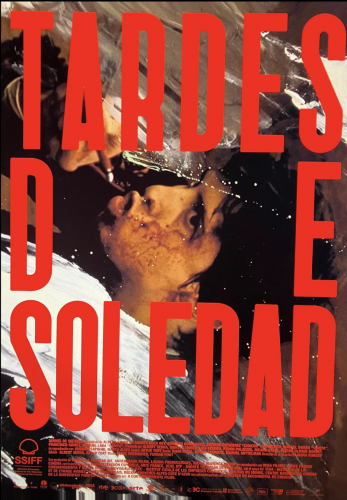

Vu, hier soir au FIPADOC, le festival du documentaire qui se tient à Biarritz jusqu’au premier février, un film extraordinaire sur la tauromachie signé Albert Serra et qui se concentre sur le torero péruvien star du moment Andrés Roca Rey. La corrida n’avait jamais été filmée ainsi et c’est heureux si le réalisateur et ses caméras numériques, les micros sans fil glissés dans les habits de lumière du torero et de sa cuadrilla ignorent, voire se fichent de l’art toreo au sens technique du terme. Les cadrages, serrés, en plans rapprochés, sont impressionnants de vérité, de sang, de sueur, de regards fauves, de pelea – de lutte, de chorégraphie sauvage, primitive et essentielle ; mystique. Jamais nous n’avions entendu, sur la pellicule, outre les pasos dobles joués par la fanfare et la rumeur du public, l’échange permanent entre les peones et le maestro. Ni - et ce sont des moments exceptionnels du film - le souffle du toro, dès la première image, aussi rarissime que vrai. Ainsi que le souffle du torero. Des sons très forts, qui en disent tant sur l'échange par cet étrange langage, dans le combat. Il faut pour cela avoir vécu cet « opéra en trois actes » depuis le callejon, et j’ai d’ailleurs eu cette grande chance durant de nombreuses années d’assister ainsi à tant de corridas (merci ma carte de presse, des relations, et bien sûr des retombées sur le sujet dans quelque gazette), écoutant les conseils incessants, les encouragements lancés à un torero infiniment seul face à la mort envisagée, et nous planqués derrière des planches rouges, prenant un jet de sable projeté par le toro, me faisant bousculer par un peon pressé de sortir faire son boulot tandis que je faisais une mise au point avec mon Nikon, respirant la chaleur, les odeurs mêlées de sang, de poil de cheval, de cigare ; de peur aussi. Tout cela, « Tardes de soledad » le montre avec un talent fou. Aucun commentaire ajouté, du brut, du vrai. Nous suivons de manière volontairement répétitive Roca Rey et sa cuadrilla d’arène en arène, via la camionnette, la chambre d’hôtel – le scènes d’habillage et de déshabillage du torero sont précieusement impudiques. Peu importe à Serra la qualité des passes (les cadrages sont parfois trop centrés sur la masse du toro, les fesses du torero, ou bien – et c’est subtil, sur les pieds, les sabots, ou bien les couilles de l’un et de l’autre). Serra se fiche du fer de l’élevage du toro (on guette la cuisse droite qui passe trop vite), il agit comme un peintre, un musicien, il capte l’essence du combat, ses rites, sa nature crue. La mort du toro est filmée sans ambages, la réalité est là, et le réalisateur tente de maintenir un regard « équilibré » disait-il hier après la projection à la gare du Midi, à Biarritz, sur le sujet, bien que nous ayons eu l’impression qu’il ménageait la chèvre et le chou, mais surtout la chèvre, soit le discours ambiant volontiers « anti »... Les échanges des peones sont un régal, bien que répétitifs (c’est le choix du montage) lorsqu’ils flattent leur patron en mettant l'accent sur le volume sans cesse grandissant de ses huevos (ses valseuses). Roca Rey, qui n'aurait pas encore vu le film (dixit le réalisateur hier soir) n'aurait pas aimé (?) le traitement qui lui est réservé. Il a déclaré à Serra que celui-ci l'avait trahi. À suivre... L’esthétique en rouge et noir, et couleur sable aussi de ce documentaire de deux heures (le temps d'une tarde), est toujours baignée d’une lumière incandescente. Seul reproche : dans ces échanges bruts, il est parfois question du toro comme d’un ennemi honni, un « hijo de puta » à éliminer au plus vite, lors que nous savons qu’il est autrement adulé, divinisé par le monde entier de la tauromachie à pied et à cheval. L.M.

Le film, qui a déjà remporté la Concha de Oro au festival de San Sebastian, sortira sur grand écran à la fin du mois de mars prochain.

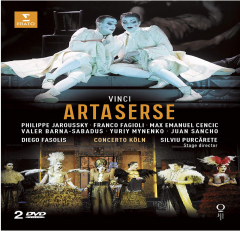

Artaserse, ultime opéra baroque de Leonardo Vinci (1690-1730, rien à voir avec le peintre), fut donné en 1730 à Rome pour la première fois. Le rôle d'Arbace (contre-ténor) est interprété l'année suivante à Milan par Carlo Broschi, le fameux castrat Farinelli. Cette vidéo (Nancy, 11 octobre 2012) montre le contre-ténor argentin Franco Fagioli dans le rôle d'Arbace, ami d'Artaserse (prince, futur roi de Perse, interprété par Philippe Jaroussky), amant de sa soeur Mandane, et accusé à tort du meurtre de Xerxès, le père d'Artaserse. Le Concerto Köln, dirigé par un génial Diego Fasolis, est dans la fosse. Nous ne sommes guère éloignés de Haendel (Xerxès/Serse, et l'indépassable Largo intitulé Ombra mai fu...). La mise en scène est subtilement contemporaine (tant de femmes des coulisses pour un opéra interprété par des hommes exclusivement : quatre contre-ténors sur scène, notamment, puisque les femmes étaient interdites de scène à l'époque de la création de cet opéra, en vertu d'une ordonnance papale qui sera démentie en 1798. Aussi, les personnages féminins comme Semira et Mandane sont-ils interprétés par des hommes) . L'extrait, Vo solcando un mar crudele, clôt avec splendeur le premier acte, dont voici l'argument : "Le Préfet Artaban vient d’assassiner le roi de Perse Xerxès Ier ; il projette de tuer également son fils et successeur Artaserse, afin d’installer sur le trône son propre fils, Arbace. Celui-ci avait été banni par Xerxès à cause de son amour pour Mandane, sœur d’Artaserse. Mais Arbace, ami d’enfance d’Artaserse, refuse de se joindre au complot. Artaban persuade Artaserse d’ordonner la mort de son frère Darius, au motif qu’il serait coupable de la mort de leur père. Mais l’erreur est bientôt révélée, et Arbace est accusé d’être l’assassin. Ne pouvant se défendre sans dénoncer son père, il se tait et est condamné à mort." Mais la fin sera heureuse, malgré une tension à son comble au troisième acte... Soulignez le jeu d'acteur de Fagioli, sa performance totale, eu égard aux changements de ton de sa voix, de l'aigu au grave. Bonheur. L.M.

Artaserse, ultime opéra baroque de Leonardo Vinci (1690-1730, rien à voir avec le peintre), fut donné en 1730 à Rome pour la première fois. Le rôle d'Arbace (contre-ténor) est interprété l'année suivante à Milan par Carlo Broschi, le fameux castrat Farinelli. Cette vidéo (Nancy, 11 octobre 2012) montre le contre-ténor argentin Franco Fagioli dans le rôle d'Arbace, ami d'Artaserse (prince, futur roi de Perse, interprété par Philippe Jaroussky), amant de sa soeur Mandane, et accusé à tort du meurtre de Xerxès, le père d'Artaserse. Le Concerto Köln, dirigé par un génial Diego Fasolis, est dans la fosse. Nous ne sommes guère éloignés de Haendel (Xerxès/Serse, et l'indépassable Largo intitulé Ombra mai fu...). La mise en scène est subtilement contemporaine (tant de femmes des coulisses pour un opéra interprété par des hommes exclusivement : quatre contre-ténors sur scène, notamment, puisque les femmes étaient interdites de scène à l'époque de la création de cet opéra, en vertu d'une ordonnance papale qui sera démentie en 1798. Aussi, les personnages féminins comme Semira et Mandane sont-ils interprétés par des hommes) . L'extrait, Vo solcando un mar crudele, clôt avec splendeur le premier acte, dont voici l'argument : "Le Préfet Artaban vient d’assassiner le roi de Perse Xerxès Ier ; il projette de tuer également son fils et successeur Artaserse, afin d’installer sur le trône son propre fils, Arbace. Celui-ci avait été banni par Xerxès à cause de son amour pour Mandane, sœur d’Artaserse. Mais Arbace, ami d’enfance d’Artaserse, refuse de se joindre au complot. Artaban persuade Artaserse d’ordonner la mort de son frère Darius, au motif qu’il serait coupable de la mort de leur père. Mais l’erreur est bientôt révélée, et Arbace est accusé d’être l’assassin. Ne pouvant se défendre sans dénoncer son père, il se tait et est condamné à mort." Mais la fin sera heureuse, malgré une tension à son comble au troisième acte... Soulignez le jeu d'acteur de Fagioli, sa performance totale, eu égard aux changements de ton de sa voix, de l'aigu au grave. Bonheur. L.M.