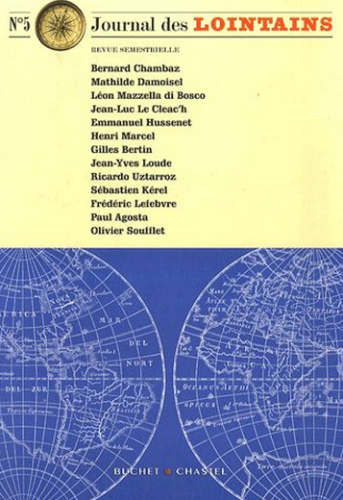

L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

Nota Bene : c’était à la période où Lady Di mourût. Je l’appris avec une semaine de retard. Dans la steppe où je me trouvais –à huit mille cinq cents kilomètres de Paris, trois mille cinq cents de Pékin, à cinq heures de piste d’un premier village et à dix-huit du premier centre de soins hospitaliers, le monde pouvait tourner en vrille sans que je le sache. Et c’était bien ainsi… Surtout de réaliser qu'avec mes compagnons de fortune, nous faisions partie des rares humains qui apprenaient cette nouvelle planétaire avec tant de retard, en tombant sur ses portraits qui inondaient le kiosque à journaux de l'aéroport d'Istanbul, au retour de notre longue virée.

AU CUL DES COQS DANS LA BRUYERE KAZAKH

29 août. Vol Paris-Istanbul. Escale dans la capitale turque. Eternelle magie du voyage. Jusque dans les façons de faire pour reconnaître individuellement ses bagages sur la piste, avant de remonter dans l’avion... Ce qui me ravit délicieusement énerve toujours quelques grincheux qui ont vite recours à l’adjectif sauvage pour désigner les us d’une civilisation étrangère. C’est affligeant. Les veneurs qui sont du voyage et qui tenteront de prendre un cerf maral –le plus gros du monde- avec leur meute de quarante-deux chiens solognots et les petits chevaux kazakhs, sont moins cul pincé que je ne le craignais. Ils sont même assez chauds : chaque femme qui passe est déshabillée du regard et abordée sans ambages. Ils aiment aussi l’alcool et les cigares et semblent peu habitués à voyager. C’est de bon augure. Touffeur. Attente. Retard (prévisible) de l’avion pour Alma-Ata (j’ai du mal à dire ou à écrire Almaty car Alma-Ata, c’est comme Samarkand et Zanzibar, comme la route de la soie ou celle des épices : du rêve brut). Vendeurs de loukoums. La photo de Carole Bouquet au duty-free. Bu une bière tiède. 21 heures (locales). L’avion est plein. Beaucoup de chinois et de mongols, j’avoue ne pas les distinguer avec certitude.

Vol Istanbul - Alma-Ata. 4 h 45 dans les airs. Il sera environ cinq heures du matin à l’arrivée (heure kazakh), soit environ deux heures du matin ce samedi 30 août en France. Là, nous avons le choix entre une visite de la capitale du Kazakhstan (aux allures de cité russe formée de gros cubes de béton triste), puis prendre un avion réputé improbable, voire périlleux (2 h 30 de vol) ou bien se taper, avec les chiens, environ trente heures de bus sur les « routes » …

Autrement écrit, mon choix est fait. Je testerai le talent des pilotes de la Kazakhstan Airlines.

Almaty signifie « le village des pommiers ». Kazakh, selon la même source –une brochure égarée-, signifie brigand, rebelle, guerrier nomade en lutte contre l’Etat, et ses compatriotes. De tels éclairages laissent à penser qu’un tel pays ne peut pas avoir de mauvais fond.

Alma-Ata est appelée Almaty depuis le printemps 1993. Je reprends mes deux vieux Hemingway dans l’édition de La Pléiade. Les exemplaires sont fatigués, usés par les voyages que nous avons faits ensemble. Mais là, c’est différent, je les sors de la routine africaine, puisque je les ai emmenés en Asie.

31 août. Après le vol Almaty – Ust-Kamenogorsk (vite surnommé : Ouste ! Calmez les gosses), à bord d’un avion d’une vétusté de cheval fourbu et de camion retraité -il n’y avait même pas de ceinture de sécurité à mon siège- , nous avons pris la route. Huit heures de bus prévues. Il y en aura dix-huit.

Nous sommes déjà dimanche matin, il est 7 h 30, et nous avons dormi dans le bus, habillés, sur des sièges durs comme du bois ; au bord d’un lac immense, en attendant le bac qui doit nous faire passer. Malgré nos fusées éclairantes et notre klaxon qui déchirait un silence de nuit dans le désert, il n’est pas arrivé à l’heure, hier soir. L’explication est simple, et courante : l’équipage était fin saoul, à bord. Nous entendions leurs chants d’ivresse. Le bac a passé la nuit en face… Aube. Un vol de canards passe au ras de l’eau. Il y a des mouettes et, curieusement, des pigeons bisets surgis de nulle part, et une longue file de camions et de voitures derrière nous. Les Russes qui nous accompagnent sont toujours souriants et aimables. Depuis hier, nous mangeons un pain dur et gris, du saucisson de cheval, une sorte de gros fromage de vache à pâte molle, des petits-beurre et de l’eau gazeuse légèrement salée dans des bouteilles de plastique trop mou. Ce matin, ils ont trouvé le moyen de faire du thé : un bonheur ! Hier soir, l’atterrissage de notre petit Tupolev sur la piste d’Ust-Kamenogorsk fut splendide. Il était environ 19 heures, la lumière était douce et le paysage infiniment serein, vert amande. Rivière argentée, montagnes au loin, longue, longue plaine à donner envie de chevaucher sans fin. Un paysage de film russe. Nuit dans le bus qui cahotait, puis, à l’arrêt, dans le même bus, à la recherche du sommeil, entassé comme les autres sur les sacs et les sièges, la tête contre mon barda, dur, avec la mallette à cartouches pour oreiller, ma veste de chasse pour couverture et mes pataugas aux pieds depuis maintenant plus de 48 heures. Nous sommes précisément à Buhtarma. Cette première nuit kazakh fut si étoilée que j’ai trouvé –pour la première fois -, qu’il y en avait trop ! Et toujours ce temps superbe, bleu dur.

Traversée en bus de la steppe. Je me serais cru dans « Urga » et dans « Soleil trompeur », les films magnifiques de Nikita Mikhalkov, surtout lorsque nous avons perdu notre route (l’épisode fameux du camion qui cherche à retrouver son chemin, dans « Soleil trompeur », et qui traverse tout le film, ne quittera pas mon esprit pendant tout le voyage).

Arrivée après 5 h 30 de chaleur, de poussière fine et pénétrante, de chaos qui faisaient ruer le camion-bus, au campement de yourtes. Le paysage immédiat est montagneux. Nous sommes à 1500 mètres d’altitude. Tout autour du campement,une large plaine sauvage d’herbes sèches qui alterne curieusement avec des champs de blé, car on a de la peine à imaginer que l’homme puisse travailler le sol ou autre chose, ici, si loin de tout.

J’ai vu une énorme crotte d’ours fraîche, en partant pour la première chasse. Charmant, lorsque l’on s’en va chercher des petits coqs de bruyère. Les ours viennent dans les champs, la nuit. Il y en a beaucoup, paraît il. C’est un brun assez semblable au notre. Les loups aussi sont nombreux par ici. Les tétras-lyre sont en revanche assez rares. Le paysage m’évoque les plateaux de Castille. Je retrouve aussi la Russie des grands tétras. Mais foin des comparaisons, je découvre surtout le Kazakhstan dans toute sa beauté sauvage. Pas un avion ne passe, pas une trace blanche, donc, pour rayer le ciel bleu, ni l’écho d’un bruit. Cela devient rare. Au cours du premier dîner sous la yourte-restaurant, un chasseur de maral cita cette phrase fameuse de Charles X, dans une lettre à sa femme : « Madame, il fait grand vent et j’ai pris trois loups »…

1 septembre. Aujourd’hui, je n’ai tiré que deux cartouches avec mon petit calibre vingt : deux tétras au tableau (pourvu que ça dure). Les paysages sont splendides. Les couleurs d’automne : mordoré, jaune, rouge, habillent les arbres dont les tons changent vite. La montagne est sèche, l’herbe et les bois cassants. Le vent est tiède et très desséchant aussi. Nos lèvres gercent et se fendent. Le guide de chasse kazakh fut un peu benêt : il semblait découvrir les territoires en même temps que nous, mais la journée fut belle. Nous avons trouvé un piège à ours artisanal : un braconnier avait installé une carcasse de cheval (et une autre de chien, ou bien c’était la victime du piège devenue appât). L’entrée du piège était barrée d’un fil de pêche tendu à hauteur d’un ours marchant à quatre pattes. Une grosse branche avait été disposée pour forcer l’animal à entrer ainsi car, au bout du fil, la détente d’un vieux fusil à un coup du type Simplex ou Baïkal, solidement attaché et dissimulé, devait porter un coup de feu à la tête et à bout portant. C’était la seule entrée du piège : les trois autres côtés étaient barrés par d’épais branchages. Les braconniers font cela pour la peau de l’ours.

Au retour, je me suis baigné dans l’eau glacée d’un torrent, sous l’œil d’un aigle (et de Samia, l’unique femme de l’équipée. Elle a dix-neuf ans, son bac en poche, et s’offre un grand voyage dépaysant parce qu’elle adore la chasse. Elle est très belle. Très blonde. D’origine Germanique. Vierge, sans doute). Vivifiant à crier ; le bain.

La soirée fut longue et arrosée, placée sous les signes entrelacés de la vodka et des chansons ; nous avons ri sous les étoiles très tard dans la nuit, avec nos compagnons kazakhs, jusqu’à ce qu’un chasseur se mette à hurler depuis sa yourte, « vos gueules ! ».

Bonne nuit.

Mardi 2 septembre. Ce matin, réveil vers 9 h 30, calmement. Nous allons monter les chevaux kazakhs. Aucune chasse n’est prévue, sauf que j’ai envie, avec mes deux compagnons de chambrée (ou de yourte) d’aller faire un tour à cheval, carabine en bandoulière, là où passent parfois les loups, selon les guides ; puis de vérifier si la bécassine solitaria, qu’un veneur m’affirme avoir levé, se trouve encore autour du petit marigot, au-delà du campement. L’équipe de TF1 est arrivée dans la nuit. Ils dorment, sauf Christophe, qui prépare le tournage en lisant sa documentation. Il fait grand vent (doux) et je n’ai pas vu, pas pris, de loup…

J’ai bu l’eau de la rivière et ne fut pas dérangé. Il est recommandé, avant cela, de vérifier si une carcasse de cheval ne traîne pas dans l’eau, en amont ; les kazakhs ayant la fâcheuse manie d’abandonner dans le courant et pas sur l’herbe. Nous sommes au cœur de la civilisation du cheval : le peuple kazakh, nomade, le monte (ils semblent nés sur une selle) et le mange.

Merveille de pouvoir ainsi boire l’eau pure d’un pays sauvage, préservé (je serai sourd, tout au long du séjour, aux dires concernant les essais nucléaires répétés –mais où ?- et sur la radioactivité élevée du pays)… Après-midi douce. Lumière extraordinaire, à rendre fou un photographe. Les bouleaux prennent un peu plus d’automne chaque jour. Monter à cheval dans un tel paysage n’a pas d’équivalent. Nous avons tourné ensemble, avec TF1, notre recherche de la bécassine solitaire. Nous n’en avons vu (et pris) qu’une ordinaire. Et examiné de belles crottes d’ours pleines de baies à peine digérées. Certains ont aperçu des loups. Demain, les veneurs chasseront. Les chasseurs à tir comme moi pourront les suivre à cheval ou bien marcher derrière les coqs de bruyère, ailleurs. Je ne partirai pas avec les veneurs à cause des plaies que la selle kazakh, a déjà infligé à mes fesses. Il est question de faire une battue au loup, après-demain. Puis de partir vers un camp volant dans les parages duquel vivraient quelques chevreuils de Sibérie et de nombreux tétras. Chouette programme en perspective. L’impression de dépaysement que je ressens est telle que le mot dépaysement me paraît désuet. J’ai la flemme de chercher le mot ad hoc.

De là, nous passerons à nouveau par Ust-Kamenogorsk.

Bonheur de se laver dans la rivière ou de prendre un banhia, cette sorte de sauna russe improvisé sous une yourte hermétique, qui garde la chaleur d’un poêle. De laver mes vêtements dans le courant du ruisseau, d’observer ces ciels incroyablement étoilés. Samia, dans la yourte qui abrite le banhia, m’a appelé pour que je vienne lui frotter le dos. Je l’ai fait avec reconnaissance.

Isolement et bonheur simple. Ce soir, les veneurs et leurs 42 chiens sont partis bivouaquer loin d’ici, pour chasser de bonne heure demain. Sans les aboiements incessants de la meute, parquée dans un chenil de fortune, la nuit sera plus calme.

Mercredi 3 septembre. Ce matin tôt, quatre loups sont passés en trottant sur la crête au-dessus du campement, à une centaine de mètres, tandis que j’achevais mon thé. Un cheval découpé hier, et dont les restes ont été laissés sur place, à proximité des yourtes, les aura attirés. Ils se sont arrêtés, m’ont regardé, et disparu dans la coupure du jour, à l’embrasement de l’aube. Le camp est vide, nous partons chasser le coq. Il fait froid la nuit, et chaud durant la journée. A huit heures, le pull-over devient incommodant. Journée dure (physiquement) mais saine, beaucoup d’oiseaux défendant chèrement leur peau, crapahut sur des crêtes et des pentes escarpées, échappée belle et montagnarde. Comme j’aime. Nous avons appris à boire l’eau des ruisseaux, à plat ventre, à l’aide d’une paille que l’on confectionne en coupant une branche de sureau. Bain, presque nus, dans la rivière. Le bonheur inouï procuré par la première gorgée de cette bière locale, même tiède, appelée « Faxe », lorsqu’on ne l’attend pas, ou plus…

Et cette soif immense, ce bonheur de boire à une source qu’il faut imaginer pure, ou bien à laquelle il vaut mieux ne pas penser. Volodia, le chauffeur, m’a tendu depuis son camion un verre de vodka kazakh, au moment où le soleil disparaissait à l’horizon et où des tétras-lyre quittaient les vallées fraîches pour se rendre au gagnage dans les champs de blé, sur les plateaux. Plaine rase et paysage infini de montagnes mauves. Au cours du dîner, les veneurs ont raconté comment ils avaient « attaqué » un cerf maral ce matin, puis leur déconvenue, la perte de plusieurs chiens. Le banhia fut salutaire, après cette journée écrasante de chaleur. Je me serais cru à nouveau sur les plateaux de Castille en août, lorsque l’on y chasse la caille ; ou en Corse –le grésillement perpétuel des insectes en moins. Avant de dîner, j’ai pris un cheval sellé et, carabine dans le dos, suis parti au-delà des collines qui entourent le campement, avec l’espoir d’apercevoir encore quelque loup…

Je repense aux quatre silhouettes de l’aube. Longtemps, je les verrai repasser dans ma tête, sur cette crête découpée comme une mâchoire.

Jeudi 4 septembre. Affût à l’ours, très tôt. Nous sommes partis chevaucher vers 5 heures 30 et nous nous sommes postés loin de nos chevaux, éloignés de plus de quatre cents mètres les uns des autres, derrière des rochers. J’étais flanqué de l’équipe de TF1, qui a l’habitude de rester immobile et silencieuse. À midi, nous avions pour invités quelques apparatchiks locaux, sans doute attirés par un possible bakchich. Les organisateurs français de ces chasses doivent savoir les flatter de temps à autre… Ce soir, je reprendrai un cheval sellé et je repartirai en balade jusqu’au couchant, ma carabine dans le dos et les jumelles battant mon ventre, « dans la nature, heureux comme avec une femme » (Rimbaud) à moins que Samia ne veuille m’accompagner.

Vendredi cinq septembre. Temps couvert. Je n’ai pas eu le courage de me lever à 5 heures pour aller à la rencontre des loups avec mes compagnons de yourte, et je m’en veux. Une grande battue collective est organisée aujourd’hui. Ours, loups, marals, chevreuils de Sibérie et autres lynx peuvent être aperçus. Nous ne verrons rien. Sauf un paysage grandiose et des lumières d’une beauté rare. Le meilleur, ce fut de retourner à cheval jusqu’au campement (l’aller avait été effectué en camion) : deux heures trente de galop et de trot, à cinq cavaliers, dont un kazakh facétieux qui veillait sur nous et s’amusait à tenter d’attraper nos chevaux au lasso, et à essayer de dénouer nos selles pendant le galop. Nous avons fait la course sur les chemins avec eux, et j’étais comme un cosaque de sous-préfecture.

Samedi six septembre. Il a plu toute la nuit et il ne fait plus chaud mais assez frais. Il paraît que la neige peut arriver très vite et qu’en quelques jours nous passions d’un climat estival à l’hiver, le vrai, avec une épaisse couche de neige. Les kazakhs commencent d’ailleurs à démonter quelques yourtes. Le campement sera bientôt déplacé vers une zone plus clémente. Chasse au tétras. Le peu d’oiseaux que nous réussissons à capturer améliorent l’ordinaire, fait de cheval à midi et de cheval le soir… Nous avons dormi sur les chaumes, à l’abri du camion, après le casse-croûte de midi. Passée aux coqs, le soir. Les voir planer, ailes arquées, comme des bolides d’un autre temps, est un ravissement. Je ne peux me résoudre à les tirer, ce soir. Les copains s’en chargent. Nous en plumerons pour le dîner.

Dimanche sept septembre. Nous quittons le campement. Le long trajet de retour commence. Journée passée dans le bus, depuis les yourtes que nous avons longtemps regardées derrière nous et à travers le nuage de poussière du camion, jusqu’à Ust-Kamenogorsk, via le bac qu’il fallut bakchicher de plus de 200 dollars afin qu’il parte plus vite, ceci pour ne pas rater l’avion. Nous l’avons eu (nouveaux bakchichs et palabres interminables avec les autorités pour les armes et l’excédent de poids, qui grève nos réserves en liquidités).

Délices et affres du voyage dans un bus fatigué de rouler comme un vieux canasson fourbu. Les arrêts, les pauses, les petites pannes et ça repart, les sautes d’humeur du moteur, la côte qui essouffle le vieux cheval de métal jusqu’à l’inquiétude, l’inconfort auquel personne ne fait plus attention ; la beauté salutaire, salvatrice, des paysages immenses et ces lumières splendides du Kazakhstan effacent tous les déboires ordinaires –lesquels, de toute façon, font le piment de tout voyage. « Sérénité crispée », préciserait René Char.

Au bac, devant le lac, des gamins qui ne semblent rien posséder nous ont offert des poissons séchés, un homme nous a servi de la vodka maison qui tenait de l’éther et du désinfectant domestique, et une femme est venue ajouter une pastèque à ces dons du fond du cœur. Vive émotion parmi nous (si j’excepte les propos déplacés, mais vite matés, sur la nourriture pleine de microbes qu’il ne faut pas toucher…). Dîner rapide à Ust-K., dans un restaurant sinistre, dans cette ville sinistre elle aussi. Le Tupolev, aussi usé que le bus, a péniblement décollé pour Alma-Ata. Une hôtesse est venue me demander si je possédais un revolver. Ma voisine de gauche sera habitée par le soupçon jusqu’à l’arrêt complet de l’appareil à l’arrivée. Au restaurant, quelques heures auparavant, nous fûmes comme des enfants, plantés devant une grande glace : après tant de jours sans nouvelles du monde ni de nous-même, certains se sont trouvés amaigris et bronzés.

Sur le trajet du retour, lors de haltes dans des hameaux, j’ai offert quelques couteaux de poche et des dizaines de stylos. Les couteaux pour les hommes, les stylos pour les enfants (et des regards pour les femmes) parce que la culture se transmet par le trait (par l’écrit ou par le dessin). Et que donner un stylo (là où on n’en trouve aucun) me semble être un geste symbolique fort, davantage que l’illustration caricaturale du colonisateur qui jette les bics aux gamins africains, du haut de son 4x4 filant à vive allure…

Lundi 8 septembre. Départ d’Alma-Ata après une courte nuit à l’hôtel. Blattes, robinetterie défectueuse, eau brune, personnel froid, lit passable, interminables formalités administratives avant d’obtenir la clé de la chambre ne m’ont jamais exaspéré. Ailleurs comme ici. Surtout ici où, dès lors que l’on est immergé dans les difficultés locales, notre patience se renforce et le chasseur voyageur acquiert une certaine sérénité devant toute difficulté.

Vol pour Paris via Istanbul. Survol magnifique de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. Ciel bleu dense et montagnes enneigées. Nous sommes passés juste au-dessus de Tbilissi. Transit en Turquie. Certains d’entre nous en ont marre : c’est ce fameux empressement de retrouver son chez soi aussitôt que nous sommes sur le chemin du retour… Plusieurs d’entre nous toussent ; moi, j’ai mal à la gorge et ne parviens pas à faire cesser un saignement de nez intermittent depuis plusieurs jours. D’autres ont de sérieux problèmes intestinaux, c’est la « tourista » de règle (transit double). Dans la salle d’embarquement, bigarrée comme j’aime, le contraste saisissant d’une jeune fille en gandoura noire et tchador jusqu’aux yeux, chaussée de baskets vert cru très tendance, aux semelles compensées et walkman sur les oreilles. Je mange des loukoums. Des bébés braillent dans tous les coins. Et il y a toujours un imbécile (blanc) pour se plaindre des étranges manières des étrangers, chez eux... Nous apercevons la ville d’Istanbul au-delà des avions. Elle est très proche. Il est toujours un peu frustrant de ne pouvoir visiter une telle ville lorsque l’on se trouve ainsi entre deux vols ; assignés à résidence. Les yeux verts et les yeux bleus, si clairs, des visages turcs. Leur beauté paysanne rugueuse et forte. Visages d’hommes rudes, durs, comme dans les films de Ylmaz Güney, notamment « Yol ». À côté d’eux, les canons de la beauté dominante, internationale, blonde et pâle, me semblent anémiés, privés de force et de caractère. L’avion est plein d’enfants. Les passagers sont presque tous Turcs. Vont-ils tenter une autre vie en France ? Couleurs, voiles, yeux clairs, regards droits. Paris est raide, devant. Et possède encore le goût rogue de la fadeur jalouse. Partir, vite. Repartir…

©LM

Le livre majeur paru ces derniers mois est Remonter la Marne, de Jean-Paul Kauffmann (Fayard). J'ai lu deux fois ce livre : en l'achevant, je l'ai aussitôt recommencé afin de rester dans la musique, dans la phrase, dans la subtilité des descriptions, l'analyse aiguë des personnages croisés, le choix du mot juste et parfois rare ou oublié, la remarque qui touche, l'extrême sensibilité de l'auteur et puis bien sûr la démarche générale : une pérégrination à la manière des travel-writers comme Jacques Lacarrière (Kauffmann avait d'ailleurs promis à l'auteur de Chemin faisant d'effectuer

Le livre majeur paru ces derniers mois est Remonter la Marne, de Jean-Paul Kauffmann (Fayard). J'ai lu deux fois ce livre : en l'achevant, je l'ai aussitôt recommencé afin de rester dans la musique, dans la phrase, dans la subtilité des descriptions, l'analyse aiguë des personnages croisés, le choix du mot juste et parfois rare ou oublié, la remarque qui touche, l'extrême sensibilité de l'auteur et puis bien sûr la démarche générale : une pérégrination à la manière des travel-writers comme Jacques Lacarrière (Kauffmann avait d'ailleurs promis à l'auteur de Chemin faisant d'effectuer  un périple semblable -c'est chose faite), à la recherche de soi-même au détour d'un chemin, dans la fumée d'un havane, à la tombée du soir lorsque la lumière touche à la grâce. Dans la foulée, j'ai lu Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson (folio), que je rapproche du premier. Une longue marche d'un côté, une retraite statique de l'autre, mais un même élan vers la vérité intérieure, la quête des limites, la communion avec le simple, le rugueux, la nature, l'essentiel. L'épure à la fin. Des livres comme ces deux-là sont rares. L'un et l'autre

un périple semblable -c'est chose faite), à la recherche de soi-même au détour d'un chemin, dans la fumée d'un havane, à la tombée du soir lorsque la lumière touche à la grâce. Dans la foulée, j'ai lu Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson (folio), que je rapproche du premier. Une longue marche d'un côté, une retraite statique de l'autre, mais un même élan vers la vérité intérieure, la quête des limites, la communion avec le simple, le rugueux, la nature, l'essentiel. L'épure à la fin. Des livres comme ces deux-là sont rares. L'un et l'autre  possèdent une écriture somptueuse de surcroît. Je les ai rangés côte à côte à présent, pas trop loin de (presque) tous les autres livres de ces deux auteurs précieux. A noter un folio 2€ de Tesson, extrait de Une vie à coucher dehors (folio) et qui s'intitule L'éternel retour -cinq nouvelles coups de poing. Un petit régal.

possèdent une écriture somptueuse de surcroît. Je les ai rangés côte à côte à présent, pas trop loin de (presque) tous les autres livres de ces deux auteurs précieux. A noter un folio 2€ de Tesson, extrait de Une vie à coucher dehors (folio) et qui s'intitule L'éternel retour -cinq nouvelles coups de poing. Un petit régal.  des bourlingueurs nommés Patrice Franceschi (il pilote la collection), Jean-Claude Guillebaud (beau texte intitulé Vers l'autre et vers soi-même), Olivier Frébourg (superbe texte intitulé Fuir seul, vers le seul -le mot est emprunté à Plotin), Sylvain

des bourlingueurs nommés Patrice Franceschi (il pilote la collection), Jean-Claude Guillebaud (beau texte intitulé Vers l'autre et vers soi-même), Olivier Frébourg (superbe texte intitulé Fuir seul, vers le seul -le mot est emprunté à Plotin), Sylvain

Tesson, Tristan Savin (qui pilote le "mook" Long Cours, auteur ici de la nouvelle forte Le lion de Belfort), Gérard Chaliand, Bruno Corty, Jean-Christophe Rufin, Martin Hirsch, Laurent Joffrin et Olivier Archambeau. L'aventure peut elle encore avoir un sens dans un siècle exploré jusqu'à l'os, où la technologie interdit à l'homme de se perdre, où le principe de précaution et la recherche de sécurité sont des diktats ordinaires digérés ?.. L'altérité, la rencontre vraie, l'esprit de liberté demeurent. "L'aventure ou l'antidote au suicide collectif", écrit l'ami

Tesson, Tristan Savin (qui pilote le "mook" Long Cours, auteur ici de la nouvelle forte Le lion de Belfort), Gérard Chaliand, Bruno Corty, Jean-Christophe Rufin, Martin Hirsch, Laurent Joffrin et Olivier Archambeau. L'aventure peut elle encore avoir un sens dans un siècle exploré jusqu'à l'os, où la technologie interdit à l'homme de se perdre, où le principe de précaution et la recherche de sécurité sont des diktats ordinaires digérés ?.. L'altérité, la rencontre vraie, l'esprit de liberté demeurent. "L'aventure ou l'antidote au suicide collectif", écrit l'ami  Frébourg, qui pense aussi que "la liberté, ça ne se négocie pas : c'est la part des anges". Parmi les premiers titres de cette collection, outre ce manifeste inédit, citons le très beau livre de Luis Sepùlveda et du photographe Daniel Mordzinski, Dernières nouvelles du Sud -un long voyage en Patagonie, à rapprocher du touchant journal de voyage, Patagonie intérieure, que Lorette Nobécourt publie chez Grasset en plus de son roman sur Hildegarde de Bingen, La clôture des merveilles.

Frébourg, qui pense aussi que "la liberté, ça ne se négocie pas : c'est la part des anges". Parmi les premiers titres de cette collection, outre ce manifeste inédit, citons le très beau livre de Luis Sepùlveda et du photographe Daniel Mordzinski, Dernières nouvelles du Sud -un long voyage en Patagonie, à rapprocher du touchant journal de voyage, Patagonie intérieure, que Lorette Nobécourt publie chez Grasset en plus de son roman sur Hildegarde de Bingen, La clôture des merveilles. genèse, la création, la composition de l'emblématique recueil avec un flip-book qui montre des photos (datant de 1914) d'Apollinaire et de son ami André Rouveyre en train de rire. Il y a aussi des textes admirables de Paul Léautaud, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, René Guy Cadou, Maurice Fombeure, Louis Aragon, Allan Ginsberg et, plus près de nous, de Jacques Réda, André Velter, Guy Goffette, et Adonis, qui rendent hommage à la beauté d'Alcools. A noter également la publication d'un folioplus sur le recueil, doté d'un solide dossier analytique signé Sophie-Aude Picon.

genèse, la création, la composition de l'emblématique recueil avec un flip-book qui montre des photos (datant de 1914) d'Apollinaire et de son ami André Rouveyre en train de rire. Il y a aussi des textes admirables de Paul Léautaud, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Max Jacob, René Guy Cadou, Maurice Fombeure, Louis Aragon, Allan Ginsberg et, plus près de nous, de Jacques Réda, André Velter, Guy Goffette, et Adonis, qui rendent hommage à la beauté d'Alcools. A noter également la publication d'un folioplus sur le recueil, doté d'un solide dossier analytique signé Sophie-Aude Picon.  Soixante-dix poèmes écrits au cours des deux dernières années de la vie de Celan, 1967-68, fortement teintés d'un érotisme discret.

Soixante-dix poèmes écrits au cours des deux dernières années de la vie de Celan, 1967-68, fortement teintés d'un érotisme discret.  est précieuse car elle comprend le fac-similé du manuscrit original. Et il est toujours touchant de "lire l'écriture" des écrivains que l'on aime. Ici, les pages sont limpides, sans ratures (l'inverse d'un manuscrit tempétueux, foisonnant, d'un Flaubert ou d'un Proust), et pourtant Verlaine écrivit cela en prison, à Bruxelles,

est précieuse car elle comprend le fac-similé du manuscrit original. Et il est toujours touchant de "lire l'écriture" des écrivains que l'on aime. Ici, les pages sont limpides, sans ratures (l'inverse d'un manuscrit tempétueux, foisonnant, d'un Flaubert ou d'un Proust), et pourtant Verlaine écrivit cela en prison, à Bruxelles, puis à Mons entre 1873 et 1875. La Chanson de Gaspard Hauser et L'Art poétique, entre autres poèmes célèbres, figurent dans ce livre.

puis à Mons entre 1873 et 1875. La Chanson de Gaspard Hauser et L'Art poétique, entre autres poèmes célèbres, figurent dans ce livre.

Le beau livre des arbres et des fleurs que signe Dominique Pen Du -journaliste et auteur spécialisée (Chêne, 25€) faisait l'objet de deux ouvrages distincts parus l'an dernier. Réunis en un joli beau volume illustré de chromos anciennes : une page de texte sur un arbre ou une fleur et un chromo en face -telle est la maquette, d'une efficace simplicité, de ce dictionnaire compact de 350 pages. L'ouvrage offre plus de 160 entrées sous formes de fiches où l'anecdote est partout, et l'histoire, les termes vernaculaires, les rappels de certaines croyances dont la botanique est truffée sautent à chaque paragraphe. Le livre va d'Abies Pinsapo (le sapin d'Espagne) à Zinnia (une fleur de la famille des Astéracées), en passant par l'ancolie, la digitale, le mancenillier, le phlox, la reine-des-prés, le sycomore et encore la verveine... Une lecture vivifiante.

Le beau livre des arbres et des fleurs que signe Dominique Pen Du -journaliste et auteur spécialisée (Chêne, 25€) faisait l'objet de deux ouvrages distincts parus l'an dernier. Réunis en un joli beau volume illustré de chromos anciennes : une page de texte sur un arbre ou une fleur et un chromo en face -telle est la maquette, d'une efficace simplicité, de ce dictionnaire compact de 350 pages. L'ouvrage offre plus de 160 entrées sous formes de fiches où l'anecdote est partout, et l'histoire, les termes vernaculaires, les rappels de certaines croyances dont la botanique est truffée sautent à chaque paragraphe. Le livre va d'Abies Pinsapo (le sapin d'Espagne) à Zinnia (une fleur de la famille des Astéracées), en passant par l'ancolie, la digitale, le mancenillier, le phlox, la reine-des-prés, le sycomore et encore la verveine... Une lecture vivifiante. Dans le même esprit, le somptueux Grand dictionnaire de mon petit jardin, d'Anne-France Dautheville (Belin, 28€), paru précédemment chez Minerva, est riche de 400 entrées où l'on passe en revue fleurs, arbres, insectes, oiseaux, maladies, haies, sol et autres serpents ou termes comme la floraison et concepts comme la ruse -car les herbes, mauvaises ou non, savent inventer des tours de passe-passe. Chaque note sur une plante, une fleur, un arbre, un fruit... délivre son bouquet d'informations insolites, d'enseignements historiques, anecdotiques ici aussi ou encore étymologiques. On ressort plus riche de chaque lecture faite au gré. Ce gros livre est de surcroît admirablement illustré de planches en couleurs et il comporte -cerise sur le gâteau-, des petits encadrés systématiques sur la culture (quand et comment planter) et les astuces (pour que ça pousse bien). C'est précieux. Il faut dire que son auteur est une spécialiste très cultivée, une voyageuse qui a sillonné le monde, discuté avec les jardiniers de tous les continents et qu'elle possède une plume alerte.

Dans le même esprit, le somptueux Grand dictionnaire de mon petit jardin, d'Anne-France Dautheville (Belin, 28€), paru précédemment chez Minerva, est riche de 400 entrées où l'on passe en revue fleurs, arbres, insectes, oiseaux, maladies, haies, sol et autres serpents ou termes comme la floraison et concepts comme la ruse -car les herbes, mauvaises ou non, savent inventer des tours de passe-passe. Chaque note sur une plante, une fleur, un arbre, un fruit... délivre son bouquet d'informations insolites, d'enseignements historiques, anecdotiques ici aussi ou encore étymologiques. On ressort plus riche de chaque lecture faite au gré. Ce gros livre est de surcroît admirablement illustré de planches en couleurs et il comporte -cerise sur le gâteau-, des petits encadrés systématiques sur la culture (quand et comment planter) et les astuces (pour que ça pousse bien). C'est précieux. Il faut dire que son auteur est une spécialiste très cultivée, une voyageuse qui a sillonné le monde, discuté avec les jardiniers de tous les continents et qu'elle possède une plume alerte. A la cueillette des plantes sauvages utiles. Plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, dépollueuses, fourragères... Ou comment savoir les reconnaître et minimiser le risque si l'on tente une aventure into the wild, ou bien si l'on souhaite par exemple fabriquer une eau de toilette personnalisée, ou vouloir bien identifier, tout simplement, les plantes sauvages entre elles. Tels sont les objets de ce livre très utile signé Nathalie Machon et Danielle Machon (Dunod, 15,90€). Ce guide "nouvelle génération", réalisé en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, est extrêmement fiable et pratique. Il appartient à la collection L'amateur de Nature, qui rassemble des guides de terrain comme celui-ci, richement illustrés (par Delphine Zigoni, en l'occurrence), bourrés d'infos et d'astuces. A glisser dans le sac à dos.

A la cueillette des plantes sauvages utiles. Plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques, dépollueuses, fourragères... Ou comment savoir les reconnaître et minimiser le risque si l'on tente une aventure into the wild, ou bien si l'on souhaite par exemple fabriquer une eau de toilette personnalisée, ou vouloir bien identifier, tout simplement, les plantes sauvages entre elles. Tels sont les objets de ce livre très utile signé Nathalie Machon et Danielle Machon (Dunod, 15,90€). Ce guide "nouvelle génération", réalisé en collaboration avec le Muséum national d'Histoire naturelle, est extrêmement fiable et pratique. Il appartient à la collection L'amateur de Nature, qui rassemble des guides de terrain comme celui-ci, richement illustrés (par Delphine Zigoni, en l'occurrence), bourrés d'infos et d'astuces. A glisser dans le sac à dos. Pour un nouvel exotisme au jardin, de Jean-Michel Groult (Actes Sud, 22€), fait le point sur la quête de l'exotisme devenue omniprésente dans nos jardins et ce depuis des lustres. L'auteur, à qui nous devons nombre d'ouvrages sur le sujet botanique (notamment, et parmi les plus récents, Une histoire des plantes politiquement incorrectes, évoquée sur ce blog), parle d'invitation au voyage immobile. Groult pense et démontre que cet exotisme va loin : fruit d'un tourment complexe fait de songes et de passions, il n'exprime pas qu'un aimable dépaysement, mais une façon bien occidentale, d'appréhender une relation au monde. Un essai brillant (admirable troisième chapitre, intitulé tropical pour être honnête).

Pour un nouvel exotisme au jardin, de Jean-Michel Groult (Actes Sud, 22€), fait le point sur la quête de l'exotisme devenue omniprésente dans nos jardins et ce depuis des lustres. L'auteur, à qui nous devons nombre d'ouvrages sur le sujet botanique (notamment, et parmi les plus récents, Une histoire des plantes politiquement incorrectes, évoquée sur ce blog), parle d'invitation au voyage immobile. Groult pense et démontre que cet exotisme va loin : fruit d'un tourment complexe fait de songes et de passions, il n'exprime pas qu'un aimable dépaysement, mais une façon bien occidentale, d'appréhender une relation au monde. Un essai brillant (admirable troisième chapitre, intitulé tropical pour être honnête).  Il est rare que je garde des "beaux-livres" de cuisine, de ces albums à la gloire de, avec des photos léchées abusivement, prises en gros plan avec des floutés et des bougés devenus ringards aujourd'hui, de pleines pages qui sont comme des peintures sur assiette -et on voudrait nous faire croire qu'on feuillette un catalogue d'art contemporain et puis des textes hagiographiques, des dithyrambes, des recettes maquettées comme des poèmes inédits de Rimbaud. Bref, en général, je m'en sépare vite en les offrant à des amies aimant cuisiner et qui se fichent de cette mise en scène et qui les chargent vite en projections de graisse tout en tambouillant, un oeil sur eux, un autre sur le motif; le sujet. Là, je pense aux rares bouquins que j'ai gardés, comme celui de Michel Bras (Rouergue). Il en reste peu. Le pontifiant Une journée à elBulli (Ferran Adria, Phaidon), m'a gonflé -le pape de la moléculaire eut la suffisance de le présenter à la presse à... Beaubourg! Le grand livre d'Hélène Darroze aussi (offert vite). Enfin, bon, là, j'en tiens un vrai, un qui n'est pas prêt de quitter mes lieux : Astrance Livre de cuisine (Le Chêne, 70€). Parce que le bouquin est vraiment somptueux, sous emboîtage, avec son second livre, un cahier de recettes pas-à-pas, qui frappent par leur modestie : Pascal Barbot (le chef) y livre ses secrets pour tenter de réalsier les grands classiques de sa table comme l'aubergine au miso, le millefeuille de foie gras (une tarte avec des champignons de Paris d'un incroyable croquant), le dashi, et aussi la façon de cuire avec précision un poisson à la poêle ou à la vapeur... Les textes -du gros livre principal-, sont de Chihiro Masui, une Japonaise infusée, perfusée à la haute gastronomie française. Les photos sont signées Richard Haughton, un Irlandais familier des grandes cuisines françaises. Astrance nous dit surtout la fusion, l'alchimie de la rencontre entre un chef cuisinier réellement exceptionnel, Pascal Barbot, formé chez Passard (L'Arpège) notamment, et un chef d'orchestre en salle, Christophe Rohat donc, maître de cérémonie plutôt, directeur de la machine ainsi que leur brigade décontractée et tellement talentueuse qu'on est tenté de se dire, en entrant à l'Astrance (mon restaurant préféré et de loin dans sa catégorie),

Il est rare que je garde des "beaux-livres" de cuisine, de ces albums à la gloire de, avec des photos léchées abusivement, prises en gros plan avec des floutés et des bougés devenus ringards aujourd'hui, de pleines pages qui sont comme des peintures sur assiette -et on voudrait nous faire croire qu'on feuillette un catalogue d'art contemporain et puis des textes hagiographiques, des dithyrambes, des recettes maquettées comme des poèmes inédits de Rimbaud. Bref, en général, je m'en sépare vite en les offrant à des amies aimant cuisiner et qui se fichent de cette mise en scène et qui les chargent vite en projections de graisse tout en tambouillant, un oeil sur eux, un autre sur le motif; le sujet. Là, je pense aux rares bouquins que j'ai gardés, comme celui de Michel Bras (Rouergue). Il en reste peu. Le pontifiant Une journée à elBulli (Ferran Adria, Phaidon), m'a gonflé -le pape de la moléculaire eut la suffisance de le présenter à la presse à... Beaubourg! Le grand livre d'Hélène Darroze aussi (offert vite). Enfin, bon, là, j'en tiens un vrai, un qui n'est pas prêt de quitter mes lieux : Astrance Livre de cuisine (Le Chêne, 70€). Parce que le bouquin est vraiment somptueux, sous emboîtage, avec son second livre, un cahier de recettes pas-à-pas, qui frappent par leur modestie : Pascal Barbot (le chef) y livre ses secrets pour tenter de réalsier les grands classiques de sa table comme l'aubergine au miso, le millefeuille de foie gras (une tarte avec des champignons de Paris d'un incroyable croquant), le dashi, et aussi la façon de cuire avec précision un poisson à la poêle ou à la vapeur... Les textes -du gros livre principal-, sont de Chihiro Masui, une Japonaise infusée, perfusée à la haute gastronomie française. Les photos sont signées Richard Haughton, un Irlandais familier des grandes cuisines françaises. Astrance nous dit surtout la fusion, l'alchimie de la rencontre entre un chef cuisinier réellement exceptionnel, Pascal Barbot, formé chez Passard (L'Arpège) notamment, et un chef d'orchestre en salle, Christophe Rohat donc, maître de cérémonie plutôt, directeur de la machine ainsi que leur brigade décontractée et tellement talentueuse qu'on est tenté de se dire, en entrant à l'Astrance (mon restaurant préféré et de loin dans sa catégorie),  L'Astrance est

L'Astrance est  Le coffret est arrivé par coursier et quand je l'ai ouvert, je me suis exclamé de bonheur. Il y a des jours comme ça où vous pensez que c'est votre fête, mais non -ou bien oui.

Le coffret est arrivé par coursier et quand je l'ai ouvert, je me suis exclamé de bonheur. Il y a des jours comme ça où vous pensez que c'est votre fête, mais non -ou bien oui.

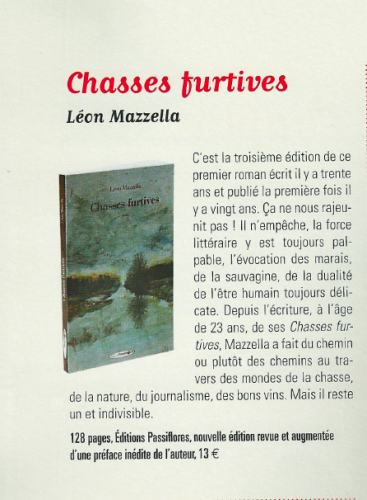

Spécial autopromo... Je suis invité à signer Chasses furtives sur le stand des éditions Passiflore

Spécial autopromo... Je suis invité à signer Chasses furtives sur le stand des éditions Passiflore  Le paysagiste est un poète des jardins et cet ouvrage magnifique est pour lui et tous ceux qui poursuivent

Le paysagiste est un poète des jardins et cet ouvrage magnifique est pour lui et tous ceux qui poursuivent C'est le sixième et dernier volume de la chronique rédigée à la manière d'un Duc de Saint-Simon des temps modernes, du règne de Nicolas Ier, Notre Culotté Potentat qui présida

C'est le sixième et dernier volume de la chronique rédigée à la manière d'un Duc de Saint-Simon des temps modernes, du règne de Nicolas Ier, Notre Culotté Potentat qui présida Le marché est encombré mais les éditeurs y vont encore : folio 2€ lance sa sous-collection, baptisée Sagesses, avec une

Le marché est encombré mais les éditeurs y vont encore : folio 2€ lance sa sous-collection, baptisée Sagesses, avec une dizaine de titres minces et essentiels : Cioran, Pensées étranglées (extraits du Mauvais démiurge), Ellul, Je suis sincère avec moi-même (déjà évoqué ici il y a quelques jours : "Presse Papier". Extraits de Exégèse des nouveaux lieux communs), Sénèque, De la providence (extraits de Lettres à Lucilius et de Stoïciens), Tchouang-tseu, Joie suprême, Maître Eckhart, L'amour est fort comme la mort, Saâdi, Le Jardin des Fruits, et encore Liu An, Du monde des hommes (de l'art de vivre pami ses semblables), un ouvrage

dizaine de titres minces et essentiels : Cioran, Pensées étranglées (extraits du Mauvais démiurge), Ellul, Je suis sincère avec moi-même (déjà évoqué ici il y a quelques jours : "Presse Papier". Extraits de Exégèse des nouveaux lieux communs), Sénèque, De la providence (extraits de Lettres à Lucilius et de Stoïciens), Tchouang-tseu, Joie suprême, Maître Eckhart, L'amour est fort comme la mort, Saâdi, Le Jardin des Fruits, et encore Liu An, Du monde des hommes (de l'art de vivre pami ses semblables), un ouvrage sur la voie du zen de Dôgen, Corps et esprit, et un extrait de La Légende dorée (vie des saintes

sur la voie du zen de Dôgen, Corps et esprit, et un extrait de La Légende dorée (vie des saintes  illustres) de Voragine... Avec une collection à ce prix, ces petits livres que l'on a envie d'offrir comme on achète des chocolatines sont voués au succès. C'est le miracle du (mini) poche que de faire tenir tant d'esprit, de sagesse, de réflexions intemporelles pour la plupart, dans un bouquin aussi épais

illustres) de Voragine... Avec une collection à ce prix, ces petits livres que l'on a envie d'offrir comme on achète des chocolatines sont voués au succès. C'est le miracle du (mini) poche que de faire tenir tant d'esprit, de sagesse, de réflexions intemporelles pour la plupart, dans un bouquin aussi épais qu'une tranche de pain de mie et à peine davantage qu'une tranche de jambon coupée comme avant. La

qu'une tranche de pain de mie et à peine davantage qu'une tranche de jambon coupée comme avant. La  forme est séduisante et les textes sont des compagnons pour le jardin, l'attente, les

forme est séduisante et les textes sont des compagnons pour le jardin, l'attente, les  transports en commun. Quoi de plus stimulant en effet, tandis que l'on attend un ami quelque part, surtout pas temps de neige comme aujourd'hui, que de lire des aphorismes de Cioran, une pensée de Sénèque, des réflexions sur le bonheur d'un sage chinois, des sentences et des historiettes persanes ou encore des méditations sur la vie contemplative, le détachement, la honte, la jalousie, le pardon, le discernement... qui nous sont chuchotées par les maîtres -anciens et modernes- de la sérénité (re)trouvée? On en redemande.

transports en commun. Quoi de plus stimulant en effet, tandis que l'on attend un ami quelque part, surtout pas temps de neige comme aujourd'hui, que de lire des aphorismes de Cioran, une pensée de Sénèque, des réflexions sur le bonheur d'un sage chinois, des sentences et des historiettes persanes ou encore des méditations sur la vie contemplative, le détachement, la honte, la jalousie, le pardon, le discernement... qui nous sont chuchotées par les maîtres -anciens et modernes- de la sérénité (re)trouvée? On en redemande.

interdites, adapté de l'Isola di Arturo, L'Île d'Arturo, d'Elsa Morante, le grand roman (Prix Strega 1957 -le Goncourt italien), de "la" Morante et qui a Procida pour cadre? Le film valut à Damiani le Grand Prix du Festival de Saint-Sebastien en 1961. Damiani était le cinéaste des problèmes sociaux et il se rapproche en cela du néoréalisme italien. L'Île des amours interdites, tourné en noir et blanc, montre une Procida encore sauvage, une prison, Terra Murata, en activité (elle ne fermera qu'en 1988) et des personnages d'une sensibilité à fleur de peau. De ce film, fidèle au roman, il se dégage une poésie simple, un dépouillement; une vérité pure comme l'enfance lorsqu'elle rencontre la mélancolie et qu'elle cesse de jouer avec un chien sur la plage.

interdites, adapté de l'Isola di Arturo, L'Île d'Arturo, d'Elsa Morante, le grand roman (Prix Strega 1957 -le Goncourt italien), de "la" Morante et qui a Procida pour cadre? Le film valut à Damiani le Grand Prix du Festival de Saint-Sebastien en 1961. Damiani était le cinéaste des problèmes sociaux et il se rapproche en cela du néoréalisme italien. L'Île des amours interdites, tourné en noir et blanc, montre une Procida encore sauvage, une prison, Terra Murata, en activité (elle ne fermera qu'en 1988) et des personnages d'une sensibilité à fleur de peau. De ce film, fidèle au roman, il se dégage une poésie simple, un dépouillement; une vérité pure comme l'enfance lorsqu'elle rencontre la mélancolie et qu'elle cesse de jouer avec un chien sur la plage. A noter, la parution d'une précieuse petite anthologie concoctée par Zéno Bianu, orfèvre en la matière : Poèmes à dire, une anthologie de poésie contemporaine francophone, publiée par Poésie/Gallimard (6,90€) à l'occasion du

A noter, la parution d'une précieuse petite anthologie concoctée par Zéno Bianu, orfèvre en la matière : Poèmes à dire, une anthologie de poésie contemporaine francophone, publiée par Poésie/Gallimard (6,90€) à l'occasion du  Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes en (je confesse) "googlisant" les mots chasses furtives :

Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes en (je confesse) "googlisant" les mots chasses furtives :  Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique) livre une histoire synthétique de la presse écrite française et surtout des crises qu'elle traverse, dans son précieux essai intitulé

Ignacio Ramonet (Le Monde diplomatique) livre une histoire synthétique de la presse écrite française et surtout des crises qu'elle traverse, dans son précieux essai intitulé  de la valeur du travail correctement fait ; car il en reste, de ces lecteurs. Ramonet dresse par ailleurs un tableau complet de l'univers de l'information reloaded : le Web, les sites d'info gratuits, les payants (aucun n'ayant encore trouvé un modèle économique qui pourrait être suivi), les pure players, le pari fait par certains groupes de presse sur la tablette comme outil miraculeux et garant de l'avenir de la presse "écrite", etc.

de la valeur du travail correctement fait ; car il en reste, de ces lecteurs. Ramonet dresse par ailleurs un tableau complet de l'univers de l'information reloaded : le Web, les sites d'info gratuits, les payants (aucun n'ayant encore trouvé un modèle économique qui pourrait être suivi), les pure players, le pari fait par certains groupes de presse sur la tablette comme outil miraculeux et garant de l'avenir de la presse "écrite", etc.  philosophe dans la cité. C'est à lui que revient le rôle d'éveilleur des esprits lorsque ceux-ci sont atteints des syndrômes du laisser-faire, de la banalité du mal (cher à Hannah Arendt); bref lorsqu'ils sont sous anesthésie sociale. L'aiguillon, la mouche du coche, l'empêcheur de penser en rond, c'est autant ce grain de sable qui dérange (le journaliste selon Edwy Plenel), que le philosophe. Socrate n'a-t-il pas un peu inventé une certaine forme de journalisme de qualité, avec la fameuse ironie qui

philosophe dans la cité. C'est à lui que revient le rôle d'éveilleur des esprits lorsque ceux-ci sont atteints des syndrômes du laisser-faire, de la banalité du mal (cher à Hannah Arendt); bref lorsqu'ils sont sous anesthésie sociale. L'aiguillon, la mouche du coche, l'empêcheur de penser en rond, c'est autant ce grain de sable qui dérange (le journaliste selon Edwy Plenel), que le philosophe. Socrate n'a-t-il pas un peu inventé une certaine forme de journalisme de qualité, avec la fameuse ironie qui  caractérise sa réthorique (lorsqu'il s'adressait aux Sophistes ou aux simples citoyens d'Athènes et qui séduisit tant le Camus journaliste*), et même l'art de conduire un reportage, avec la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits?

caractérise sa réthorique (lorsqu'il s'adressait aux Sophistes ou aux simples citoyens d'Athènes et qui séduisit tant le Camus journaliste*), et même l'art de conduire un reportage, avec la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits?

La femme infidèle, de Philippe Vilain

La femme infidèle, de Philippe Vilain Vénéneuse, de Patrick Eudeline

Vénéneuse, de Patrick Eudeline

Le Peterson (le Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe, de P. Peterson, G. Mountfort, P.A.D. Hollom et P. Géroudet; Delachaux & Niestlé, 29€) n'a pas relooké que sa couverture. The guide indispensable, qui escorte inlassablement des dizaines de milliers d'aficionados a los oiseaux depuis 1954 et qui en fait de bons ornithos de base, est indétrônable. On aura beau faire, il reste le meilleur. Entièrement revu, corrigé, augmenté, actualisé, il est encore plus riche de 1500 illustrations nécessaires à l'identification sûre de plus de 700 espèces d'oiseaux. 366 cartes de distribution géographique éclairent un propos concis, précis, juste, fiable et passionnant. Une mine, un compagnon, un objet inséparable de la boîte à gants, de la poche de la veste en toile brune, de la table de chevet et de la mémoire; à la fin. Bref, Le Peterson, quoi.

Le Peterson (le Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe, de P. Peterson, G. Mountfort, P.A.D. Hollom et P. Géroudet; Delachaux & Niestlé, 29€) n'a pas relooké que sa couverture. The guide indispensable, qui escorte inlassablement des dizaines de milliers d'aficionados a los oiseaux depuis 1954 et qui en fait de bons ornithos de base, est indétrônable. On aura beau faire, il reste le meilleur. Entièrement revu, corrigé, augmenté, actualisé, il est encore plus riche de 1500 illustrations nécessaires à l'identification sûre de plus de 700 espèces d'oiseaux. 366 cartes de distribution géographique éclairent un propos concis, précis, juste, fiable et passionnant. Une mine, un compagnon, un objet inséparable de la boîte à gants, de la poche de la veste en toile brune, de la table de chevet et de la mémoire; à la fin. Bref, Le Peterson, quoi.

Gascogne légèrement moelleux (75% gros manseng, 25% sauvignon blanc) au nez d'agrumes, d'ananas et de vanille. Il escorte bien le foie gras, la tarte tatin et la fourme d'Ambert. (Vignobles Lionel Osmin. 7,50€ le flacon).

Gascogne légèrement moelleux (75% gros manseng, 25% sauvignon blanc) au nez d'agrumes, d'ananas et de vanille. Il escorte bien le foie gras, la tarte tatin et la fourme d'Ambert. (Vignobles Lionel Osmin. 7,50€ le flacon). L'idéal est de le déguster à la plage de La Chambre d'Amour (Anglet), assis sur le parapet et face à un océan qui était légèrement déchaîné dimanche dernier... En reprenant au hasard les poèmes de L'Horizon chimérique (extrait ci-dessous), de Jean de La Ville de Mirmont, dans la nouvelle édition de ses oeuvres complètes que propose La Petite Vermillon (La Table ronde, 8,70€) sous le titre (de l'unique roman de l'auteur), Les dimanches de Jean Dézert. Le recueil contient donc également

L'idéal est de le déguster à la plage de La Chambre d'Amour (Anglet), assis sur le parapet et face à un océan qui était légèrement déchaîné dimanche dernier... En reprenant au hasard les poèmes de L'Horizon chimérique (extrait ci-dessous), de Jean de La Ville de Mirmont, dans la nouvelle édition de ses oeuvres complètes que propose La Petite Vermillon (La Table ronde, 8,70€) sous le titre (de l'unique roman de l'auteur), Les dimanches de Jean Dézert. Le recueil contient donc également  Surprise du soir : je viens de trouver ce papier anonyme sur un site que je ne connaissais pas :

Surprise du soir : je viens de trouver ce papier anonyme sur un site que je ne connaissais pas :  Ce récit de voyage est terrifiant. Déguisé en professionnel du tourisme en quête de nouveaux marchés,

Ce récit de voyage est terrifiant. Déguisé en professionnel du tourisme en quête de nouveaux marchés,  une violence dont on ne peut que deviner l'ampleur. Ce récit se double d'une excellente histoire résumée du pays, de ses chefs fous (Kim Jong-il et Kim Jong-un notamment), non sans dériver avec bonheur en compagnie de Melville (l'archipel de papier de

une violence dont on ne peut que deviner l'ampleur. Ce récit se double d'une excellente histoire résumée du pays, de ses chefs fous (Kim Jong-il et Kim Jong-un notamment), non sans dériver avec bonheur en compagnie de Melville (l'archipel de papier de  compenser la faim au sens propre. A noter aussi la reprise en poche du

compenser la faim au sens propre. A noter aussi la reprise en poche du  tristes

tristes Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.

Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.  C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière,

C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière,

L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

Les single malt de Bowmore 12 ans, 15 ans ou 18 ans d'âge possèdent un subtil arôme tourbé que la distillerie prend à sa source, dans l'eau d'une pureté confondante du fleuve Laggan. Bowmore est l'une des huit distilleries de la toute petite île d'Islay et elle fut fondée en 1779 par un marin nommé David Simson. C'est aussi l'une des très rares distilleries à produire sa propre orge maltée sur aire, retournée comme il se doit par les malteurs à l'aide de pelles à malt en bois. Le maltage est l'une des sept étapes de l'élaboration d'un whisky. Il est suivi du séchage au four, du broyage, du brassage, de la fermentation, de la distillation et enfin de la maturation. La présence d'un parfum de sel marin signe les grands Islay comme le 12 ans d'âge à la robe ambrée et chaude, au nez fumé et miellé avec une pointe d'agrume et à la persistance, en bouche, où perce une note cacaotée et finement tourbée. Le 15 ans, Darkest, porte bien son nom. Plus boisé, plus puissant aussi, il dégage des flaveurs de cèdre et de Xérès qui rappelle l'origine des fûts dans lesquels il vieillit. Le 18 ans, plus doux mais si fin, légèrement caramélisé au nez, exprime un fruité exotique en bouche et possède une finale qui répugne à mourir et dans laquelle nous retrouvons l'iode, la tourbe et le parfum de l'herbe coupée que les si nombreux cerfs d'Islay broutent la nuit (32€ le 12 ans).

Les single malt de Bowmore 12 ans, 15 ans ou 18 ans d'âge possèdent un subtil arôme tourbé que la distillerie prend à sa source, dans l'eau d'une pureté confondante du fleuve Laggan. Bowmore est l'une des huit distilleries de la toute petite île d'Islay et elle fut fondée en 1779 par un marin nommé David Simson. C'est aussi l'une des très rares distilleries à produire sa propre orge maltée sur aire, retournée comme il se doit par les malteurs à l'aide de pelles à malt en bois. Le maltage est l'une des sept étapes de l'élaboration d'un whisky. Il est suivi du séchage au four, du broyage, du brassage, de la fermentation, de la distillation et enfin de la maturation. La présence d'un parfum de sel marin signe les grands Islay comme le 12 ans d'âge à la robe ambrée et chaude, au nez fumé et miellé avec une pointe d'agrume et à la persistance, en bouche, où perce une note cacaotée et finement tourbée. Le 15 ans, Darkest, porte bien son nom. Plus boisé, plus puissant aussi, il dégage des flaveurs de cèdre et de Xérès qui rappelle l'origine des fûts dans lesquels il vieillit. Le 18 ans, plus doux mais si fin, légèrement caramélisé au nez, exprime un fruité exotique en bouche et possède une finale qui répugne à mourir et dans laquelle nous retrouvons l'iode, la tourbe et le parfum de l'herbe coupée que les si nombreux cerfs d'Islay broutent la nuit (32€ le 12 ans). Alliances

Alliances

Notre façon d'être journaliste, friand de récits de mémoire du boulot, compte quelques opus précieux, soigneusement rangés dans un rayon particulier. Il y avait eu Grands reportages, 43 prix Albert-Londres, 1946-1989, reparu en Points Actuels en 1989 (l'édition que je possède) et parus initialement chez Arléa en 1986. Un délice qui dure 660 pages, un tour du monde et des mots, de la teneur et du désir urgent, nécessaire, salutaire de plonger la plume dans la plaie (Albert Londres). Puis il y eut Siècle (Phaidon, 2002) -parce que l'écriture photographique est aussi du (très) grand reportage-, que mon fils m'offrit alors qu'il n'avait que onze ans : le XXème siècle en photo-reportage. Du dur, du vrai, du fort. Un monument émouvant et inaltérable. Et là, Pocket, à la suite des éditions des Arènes, nous propose en format de poche élargi (un format formidable, au passage), Les grands reportages du journal Le Monde. Une sélection de 100 récits exceptionnels parus entre 1944 et 2012. Des textes où le processus narratif s'exprime à plein talent. Bon, la chose est entendue : Le Monde est l'un des dix meilleurs quotidiens de la planète et si l'on excepte El Pais, en cruelle difficulté actuellement, c'est sans doute le meilleur quotidien européen. Et je ne dis pas cela parce qu'il m'arrive d'y donner un papier de temps à autre. Voilà, sur 900 pages, de la Libération et de la prise de Shanghai par les troupes de Mao jusqu'au tsunami japonais de 2011, un bouquet qui constitue, en choeur et individuellement, un roman de l'histoire immédiate d'un demi-siècle. Une énorme tranche de notre temps passé sur le terrain, à aller voir ce qui se passe dans le monde entier -d'en bas de ma rue jusqu'à l'extrémité des pôles, pour le re-porter à ceux qui ne sont pas in situ. Le boulot de base du journaliste, fait d'observation et d'humilité, d'empathie avec distance, de respect et de retrait, de ressenti avec affect mais pas trop -est là, de Cuba à l'Algérie, du Vietnam à la Roumanie, de Berlin à Barcelone, de Bokassa à Allende, de Nasser à Aldo Moro, de Sabra et Chatila à la cache de Massoud, des Tchétchènes aux Rebeus de la Courneuve, sous l'oeil et avec la plume de tant de "d'historiens de l'instant" (la formule est de Camus pour désigner le journaliste) : Pierre Georges, Jean Lacouture, Jean-Claude Guillebaud, Jacques Almaric, Marcel Niedergang, Bernard Guetta, Jean-Jacques Bozonnet, Patrice Claude, Ariane Chemin, Francis Deron, Eric Fottorino, Alain Frachon, Bruno Frappat, Sylvie Kauffmann, Robert Guillain, Jean de la Guérivière, Jean-Pierre Langellier, Jean-Yves Lhomeau, Rémy Ourdan, Jean-Claude Pomonti, Marc Roche, Robert Solé, Jean-Pierre Tuquoi... Autant de noms familiers pour tout aficionado du quotidien du Boulevard Blanqui et dont on retrouvait/retrouve le style, le ton, la patte à la page idoine -celle à laquelle on se rend sans pouce férir, pour entendre le Nicaragua, Berlin, Sangatte, Ceausescu, un SDF, Maria Callas, le massacre des Tutsis, le portrait d'un rugbyman déchu, un trafic de cocaïne, des tournantes en Seine St-Denis, une brèche dans le rideau de fer, des gosses palestiniens électrisés...). Cette très précieuse compilation (que je brandirai dès lundi matin et durant toute la semaine à mes étudiants en journalisme auxquels j'enseigne une matière de dinosaure : la presse écrite), s'accompagne chez Pocket également, d'un autre opus aussi passionnant, du Monde, consacré aux