Flair n°3, "j'aime", suite

Voici d'autres extraits de ma rubrique J'aime, publiée par le magazine FLAIR Play, le magazine rugby qui fait bouger les lignes.

Le n°3 est en kiosque.

Vive la presse écrite papier!

Premiers extraits ici : Flair n°3

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Voici d'autres extraits de ma rubrique J'aime, publiée par le magazine FLAIR Play, le magazine rugby qui fait bouger les lignes.

Le n°3 est en kiosque.

Vive la presse écrite papier!

Premiers extraits ici : Flair n°3

Un peu de tendresse dans cette campagne électorale de brutes : le roman le plus gai, le plus détendant, le plus sympa paru en janvier 2016 chez Finitude, reparaît en folio : lisez ou relisez En attendant Bojangles, d'Olivier Bourdeaut l'espiègle au coeur doux et à la plume enchantée. LM

Voici ce que j'en disais à sa sortie : L'amour loufoque

Et le lien pour écouter la chanson : Mr Bojangles par Nina Simone

Cliquez =>

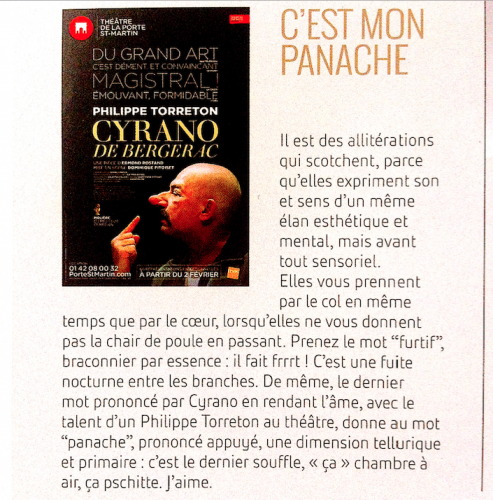

Quelques uns de mes J'aime, chronique publiée dans FLAIR Play magazine, parce que le rugby, c'est beaucoup plus que le rugby (extraits) :

Cliquer là => Je n'ai pas connu Dominique de Roux

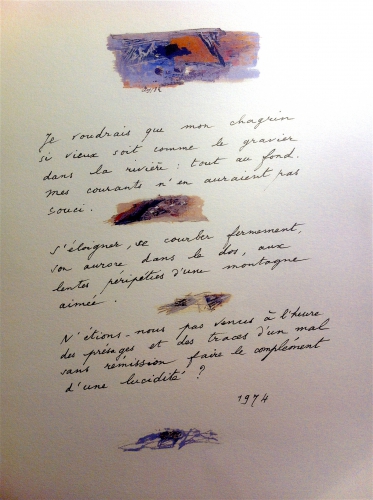

Voici ma contribution à un hommage collectif rendu à L'Age d'homme il y a vingt ans. Mon texte, lui, a trente-deux ans. Putain, vingt, trente-deux, quarante... LM

Voici ma contribution à un hommage collectif rendu à L'Age d'homme il y a vingt ans. Mon texte, lui, a trente-deux ans. Putain, vingt, trente-deux, quarante... LM

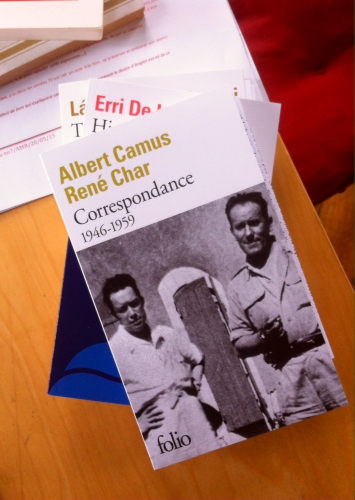

Il s'agit de la conversation bienveillante, précieuse, de deux immenses plumes qui portent un regard sur l'homme, sur un siècle qui expose sa monstruosité, sur leur oeuvre en cours, la poésie simple du matin, les lectures, les amours sûres... Cet échange entre deux authentiques compagnons exprime aussi l'appui sur l'ami, quand il sait et comprend, et qu'il marche lui-même, du même pas (Camus à Char). C'est à lire piano, piano. C'est un recueil de pépites à déguster comme un grand bas armagnac. Mieux : un mouchoir dont on dénoue les quatre oreilles avant de plonger une main avide et gourmande dans un grouillement de binagates enfouies (billes d'agathe, en pataouète pied-noir)... Où l'on découvre que Char ne cessa jamais d'être poète, où l'amitié, leur rivière souterraine, se construit lettre après lettre et mûrit comme le miel durcit, où Camus s'expose comme il fut : d'une désarmante sincérité et d'une émouvante générosité d'âme. Un livre essentiel, en marge de nos relectures régulières, soit du commerce comme disait Montaigne, avec l'oeuvre de ces deux grands bonhommes qui vécurent aussi (peu de temps), en voisins dans le Luberon, jusqu'à ce qu'un matin, Camus quitte Lourmarin et prenne la route à bord d'une funeste Facel-Véga FV3B ... L.M.

Lire aussi cette note publiée ici même le 29 novembre 2009 à propos de : La postérité du soleil

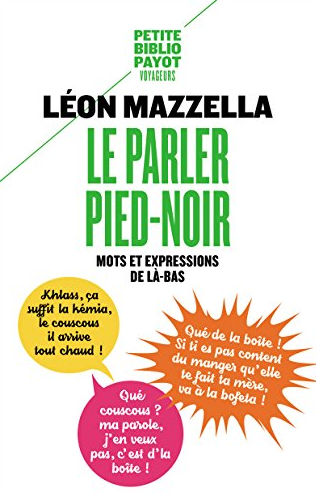

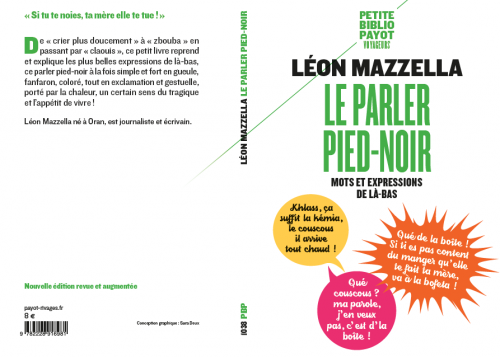

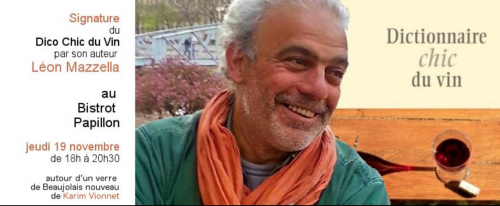

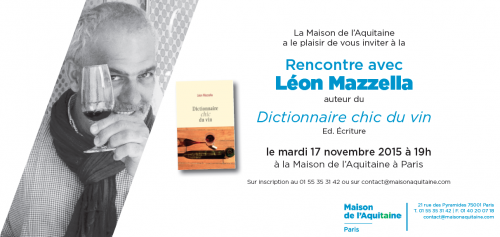

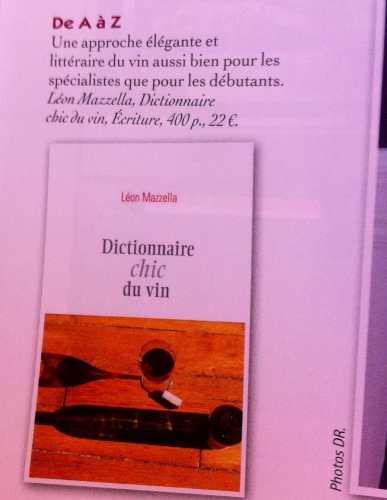

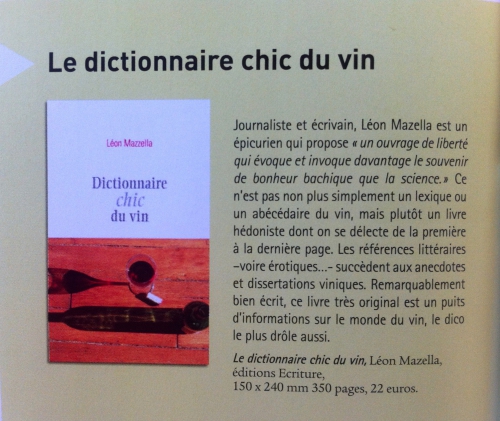

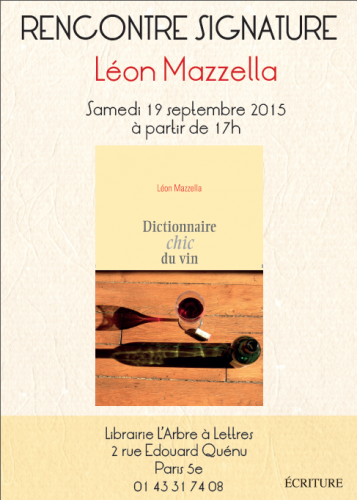

Dimanche dernier au Mans, je signais les trois dicos que j'ai commis, puisque ce salon, Dico-Plaisir, est dédié aux dictionnaires en tout genre. J'ai surtout signé des Parler pied-noir à des nostalgériques (il en reste, et puis il y a désormais ceux qui ont envie de lire et donc de réentendre les mots de leurs parents disparus, avec l'accent que j'y ai mis, volontairement, phonétiquement), pas mal de Dictionnaire chic du vin, aussi, mais parce que j'y cause de Jasnières, et des coteaux du Loir!... Mais aucun Sud-Ouest vu par ma pomme. Les rillettes ne frayent guère avec le foie gras.

Dimanche dernier au Mans, je signais les trois dicos que j'ai commis, puisque ce salon, Dico-Plaisir, est dédié aux dictionnaires en tout genre. J'ai surtout signé des Parler pied-noir à des nostalgériques (il en reste, et puis il y a désormais ceux qui ont envie de lire et donc de réentendre les mots de leurs parents disparus, avec l'accent que j'y ai mis, volontairement, phonétiquement), pas mal de Dictionnaire chic du vin, aussi, mais parce que j'y cause de Jasnières, et des coteaux du Loir!... Mais aucun Sud-Ouest vu par ma pomme. Les rillettes ne frayent guère avec le foie gras.

La seconde édition du salon des amateurs et des auteurs de dictionnaires se tient demain au Mans.

J'y signerai Le parler pied-noir (Payot), le Dictionnaire chic du vin (Ecriture) et Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella (Hugo & Cie).

Cliquer ci-dessous :

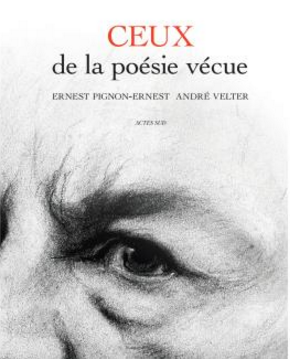

https://www.dicoplaisir.fr/auteurs

Tenir parole, transmettre, conjuguer visible et invisible. La poésie endosse bien des rôles. Deux poètes à leur façon, André Velter, auteur et directeur de la fameuse collection de poche Poésie/Gallimard, et Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien imbibé par l’âme et le regard des poètes, ont déjà signé plusieurs ouvrages ensemble. Ceux consacrés à « Zingaro, suite équestre », sont dans nos mémoires vives. Le nouveau, qui paraît, « CEUX de la poésie vécue » (Actes Sud) est un magnifique album qui rend hommage, en dessins et en mots, à une vingtaine de poètes majeurs, et dont la parole est éternelle : Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Maïakovsky, Éluard, Artaud, Aragon, Garcia Lorca, Michaux, Desnos, Hikmet, Neruda, Char, Genet, Pasolini, Darwich. Nous connaissons l’ardeur de Pignon-Ernest à poétiser les murs, comme ceux de Naples avec ces fameux grands dessins de Pasolini représenté en Pietà, ceux des docks de Brest avec Genet, ou encore de Darwich à Ramallah, à Jérusalem. Car la parole en lutte est aussi de mise dans ce riche album. C’est des poètes irréductibles, capteurs de signes et porteurs de paroles de révolte qu’il s’agit. « La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort », précise Velter en introduction. « La poésie refuse d’être un ornement », poursuit-il, car « ceux de la poésie vécue ne sont en aucun cas des adeptes d’on ne sait quelle tour d’ivoire ». La poésie comme arme de combat « dit le réel, mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité ». C’est cette tension, cet escalier vers la pureté qui jaillit de chaque page, et les splendides portraits au trait de poètes, les photos des grands dessins en pied de Pignon, prises sur les murs de tant de villes, y compris françaises : Desnos, Rimbaud à Paris et Charleville-Mézières, Artaud à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine… donnent à ce livre précieux sa dimension de liberté chérie. L.M.

Tenir parole, transmettre, conjuguer visible et invisible. La poésie endosse bien des rôles. Deux poètes à leur façon, André Velter, auteur et directeur de la fameuse collection de poche Poésie/Gallimard, et Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien imbibé par l’âme et le regard des poètes, ont déjà signé plusieurs ouvrages ensemble. Ceux consacrés à « Zingaro, suite équestre », sont dans nos mémoires vives. Le nouveau, qui paraît, « CEUX de la poésie vécue » (Actes Sud) est un magnifique album qui rend hommage, en dessins et en mots, à une vingtaine de poètes majeurs, et dont la parole est éternelle : Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Maïakovsky, Éluard, Artaud, Aragon, Garcia Lorca, Michaux, Desnos, Hikmet, Neruda, Char, Genet, Pasolini, Darwich. Nous connaissons l’ardeur de Pignon-Ernest à poétiser les murs, comme ceux de Naples avec ces fameux grands dessins de Pasolini représenté en Pietà, ceux des docks de Brest avec Genet, ou encore de Darwich à Ramallah, à Jérusalem. Car la parole en lutte est aussi de mise dans ce riche album. C’est des poètes irréductibles, capteurs de signes et porteurs de paroles de révolte qu’il s’agit. « La poésie a la vie dure, même si on l’annonce régulièrement à l’article de la mort », précise Velter en introduction. « La poésie refuse d’être un ornement », poursuit-il, car « ceux de la poésie vécue ne sont en aucun cas des adeptes d’on ne sait quelle tour d’ivoire ». La poésie comme arme de combat « dit le réel, mais en le révélant plus vaste, et d’une prodigieuse intensité ». C’est cette tension, cet escalier vers la pureté qui jaillit de chaque page, et les splendides portraits au trait de poètes, les photos des grands dessins en pied de Pignon, prises sur les murs de tant de villes, y compris françaises : Desnos, Rimbaud à Paris et Charleville-Mézières, Artaud à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine… donnent à ce livre précieux sa dimension de liberté chérie. L.M.

... Avec L'Express Styles, sous la plume de Marianne Payot, et avec Sud-Ouest, sous la plume de Benoît Lasserre, pour évoquer la parution en format de poche de mon Parler pied-noir :

Cliquez => Le Parler pied-noir Sud-Ouest

L'EXPRESS

Avec l’auteur des Bleus à l’âme pour prétexte, je risque une confession intime sur l’apprentissage et l'impulsion littéraires. Je parlerai de son œuvre lorsque je la connaîtrai davantage.

Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.

Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.

Négligence

Négligence

Je confesse – et beaucoup se reconnaîtront dans ce qui suit -, avoir bêtement négligé de la lire durant de nombreuses années, la jugeant trop légère, allant alors jusqu’à me moquer de ceux qui la lisaient, à commencer par ma mère, à laquelle j’opposais Yourcenar, voire Duras, les jours d’égarement ou de colère capricieuse. L’époque n’était pas avare en marguerites, et le socle de la pensée était plombé d’un revêtement sartrien à toute épreuve, bien qu'assez peu résistant. Il fallait « faire genre », lire Barthes qui nous barbait, mentir en affirmant avoir aimé le dernier Sarraute, se jeter sur le nouveau Kundera comme un ovin dévot, faire semblant d’aimer l’engagement et même, déjà, conchier le poétique jugé ringard par de nouveaux tribunaux, de certaines proses somptueuses (le Rostand de Cyrano, le Morand nouvelliste, le Toulet de Mon amie Nane). Jusqu’à ce que Stendhal nous tire par la manche, un soir de lecture clandestine car tardive et sous les draps, d’un Dumas de fortune ou d’un Pergaud de contrebande, en nous chuchotant que « La politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert ». Tout devint lumineux. Nous étions jeunes.

Lumière

Le déclic avait eu lieu timidement en classe de première, avec des extraits de Vents et d’Amers, de Saint-John Perse, et la bombe Alcools, d'Apollinaire, éveillé par un prof de Français iconoclaste (Lycée de Bayonne, 1975 - je resitue).

Puis vint la vraie lumière, l’effet détonateur, cette lumière qu'alluma un ami, en me faisant découvrir pêle-mêle Blondin, Nimier, Drieu, Chardonne, mais aussi Huysmans, Barbey d'Aurevilly, Frank, Cioran, des écrivains éloignés d’une littérature de gauche engoncée et triste dans laquelle je me complaisais. Nous dévorions tous deux les livres plus vite que les termites les poutres et mon chien de chasse sa gamelle. Mon appétit accrût singulièrement au contact de cet ami littéraire capital. Nous poursuivions des études à Sciences-Po Bordeaux (ou bien c'était l’inverse : des études nous poursuivaient et nous nous planquions chez Mollat), car on se fichait pas mal de la politique (nous n’aurions cependant raté un cours de Jacques Ellul sous aucun prétexte). Mais nous préférâmes, une fois nos études achevées, oser invectiver Philippe Sollers dans un restaurant, d'une table l'autre, et mon ami aller chiper le courrier coquin de Gabriel Matzneff directement dans sa boîte aux lettres, rue des Ursulines, ce à la faveur d'une virée parisienne placée sous le signe de Léon Bloy et de Dominique de Roux. Nous étions de vrais sales gosses...

Merci par conséquent à Benoît Lasserre, qui fit office de déclencheur décisif et d'accélérateur incisif. J'avais peu lu, jusque là. Un peu de Kipling et de London, Hamsun et Hölderlin avec passion, les Romantiques allemands, je dévorais la poésie française du XIXè, et puis Vesaas, Ramuz ; mais Lucky Luke surtout. J'avais cependant déjà placé Char et Gracq (découverts le 7.7.77) au-dessus de tous de façon péremptoire.

Serait-ce grâce à M. Louis, le prof de Français et à mon ami que j’ai commencé d’écrire des livres... Si j’étais présomptueux, je risquerais la comparaison suivante : Mr Louis et Benoît figurent ce qu'ont pu représenter ensemble l'instituteur Louis Germain, Pascal Pia et Jean Grenier pour Camus.

Stupéfaction

Sa culture, déjà grande (nous avions vingt ans et des poussières), il la partageait avec moi comme le pain, en me tendant la plus belle part à chaque occasion, et elles étaient quotidiennes. Je découvrais une autre littérature, un pan complémentaire, en somme. Je mis un temps mon obsession de la Nature entre parenthèses (Rousseau, Giono, Genevoix, Moinot, Stevenson) ainsi qu'une attitude bornée qui boutait hors de ma jeune bibliothèque tout livre se déroulant peu ou prou en milieu urbain, car cela m’asphyxiait dès les premières lignes. Ainsi n'ai-je pu lire Proust que fort tard.

Aussi, Sagan. Jamais lue jusqu'à il y a peu. Sauf « Bonjour tristesse », mais en le rangeant par la suite dans un coin reculé des rayonnages. Qu’est-ce qu’on peut être bête, snob et bête, quand même… Ce côté petit-intello-de-gauche, sans réel fondement, a longtemps collé à la peau de nombre d’entre nous. Je fus même offusqué, un jour que je rendais visite à Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, de voir en arrivant, posé sur la grosse télévision, reposant sur Télé 7 jours, le dernier Sagan. Je crois que c’était « …Et toute ma sympathie », à moins que ce fut « Derrière l’épaule », c’est possible aussi. Je n’en suis pas certain… C’était comme si mes yeux étaient tombés sur un Marc Lévy en visitant Flaubert à Croisset ! Allez comprendre. Allez comprendre comment, avec le temps, nous revenons – ou plutôt nous allons enfin – vers des Sagan, après les avoir négligés, méprisés au nom d’une barre placée haut, au nom d’une certaine idée prétentieuse, pédante, hautaine au fond, de la littérature.

Ou alors, ou alors. Ou alors… notre époque décline (c'est un fait), au point que l’inculture, la déculturation ambiante, une certaine ignorance assumée, nous font mettre désormais la barre plus bas, là où ça nivelle, nous pousse à délaisser ce qui provoqua nos décharges d’adrénaline littéraires les plus fortes, et qui se trouve à présent relégué au rayon du trop littéraire, du compliqué, étiqueté prise de tête, donc superflu... De la même manière que nous jugions faible ce vers quoi je me rends ce soir avec délice : « la petite musique Sagan », ce style dépouillé et cheminant, ce côté romancière du couple comme le fut Moravia, ce timbre que les films de Claude Sautet possèdent, ces chansons d’Aznavour qui touchent les quadras adultères…

Perspicacité

Je trimbale avec moi depuis plusieurs jours un livre formidable de Sagan : « Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.

« Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.

Car, sous ses airs distillés et shootés, sous ses paupières tellement lourdes qu’elles donnent envie de tomber avec elles - à l’instar des seins de Billie Holiday, et derrière une légendaire frange blonde bien commode, Françoise Sagan porte véritablement, passé le masque de la pudeur et de la distinction, un regard percutant et précis sur les êtres, les sentiments et sur les choses, comme une flèche décochée trouve le mille sans aucun bégaiement. Alors oui, ce plaisir tardif de retrouver quelque livre racorni publié par Julliard ou Flammarion et au titre singulier emprunté parfois à Éluard –un titre saganien (ça se dit ?), faire provision de quelque Pocket à la couverture douce et claquante, puis lire peinard, désinhibé, procure un plaisir simple incroyablement bienfaisant. Merci par avance, Françoise Quoirez, de Cajarc (Lot), car nous n’avons pas fini de découvrir vos sortilèges. L.M.

Il est paru ce matin. A vot' bon coeur!

Cliquez là => René Char lu par Laurent Terzieff

Mon Parler pied-noir arrivera donc en librairie le 18 janvier. Il s'agit de la réédition en format de poche de mon long-seller, paru en 1989 chez Rivages et constamment réimprimé depuis. Purée!..

J'ajoute qu'il s'agit d'une nouvelle édition revue et - considérablement - augmentée (192p. 8€)

LA VIE N'ATTEND JAMAIS

« Mes arches de Noé », deuxième : Pour cette rentrée, Michel Déon nous offre une nouvelle galerie de portraits souvenirs avec « Bagages pour Vancouver ». Précipitez-vous !

----------

En marge de cette rentrée aux allures d’un lâcher de chiens affamés (lesquels auront un os ?), pas même annoncée sur les listes des parutions officielles, la sortie du nouveau livre de Michel Déon, « Bagages pour Vancouver » (La Table ronde), est aussi discrète que les couleurs de sa jaquette sont douces. Bouffée d’air pur ! « Bagages pour Vancouver » est le second volume de « Mes arches de Noé », recueil de récits entrecoupés d’une vie, celle de Déon. Le premier volume racontait la découverte de Spetsai, en Grèce, le Portugal de Chardonne, l’amitié de Kléber Haedens (les plus belles pages du livre), celle de Morand, de Cocteau et de tant d’autres îles…

« Les gens de la nuit » écrivent le jour

Fonceur, bringueur, Déon traverse en gourmand raffiné le Paris des années de béton (les années Sartre), avec des copains capables de désarmer toutes les tyrannies intellectuelles. Qu’ils s’appellent Laurent, Blondin, Nimier, Fraigneau, Laudenbach ou Hecquet (que La Table ronde ferait bien de rééditer) (*) tous ces gens préféraient les gueules de bois aux langues de plomb.

C’est l’époque des reportages pour « Match », des lectures pour Charles Orengo, à la fois César, Machiavel et Chateaubriand des éditions Plon ; l’aventure bénie de « La Parisienne », jusqu’à ce que le Nouveau Roman pose sa cafetière sur la table et la nouvelle critique ses scalpels sur le billard. Ce sont les nuits alcoolisées, « rechargées » aux Halles et achevées entre les seins de jolies filles sans bas bleus… N’importe ! Ces jeunes dilettantes à l’ambition bien vertébrée savaient être jansénistes le jour. Ce sont encore les virées à « La Bourdette », chez Haedens, les blagues caustiques de Nimier, qui firent de lui un mythe plus qu’un écrivain… La découverte de la petite musique Sagan, l’amitié irlandaise avec Christine de Rivoyre, l’hommage au grand Fraigneau, qui répétait à ses cadets (dont Déon), que la vie est aussi une fête, que les moralistes sont des raseurs et l’amour un plaisir de civilisé. Bref, ce sont les années folles des hussards, vécues à 200 à l’heure dans la « Gaston-Martin » (un surnom attrapé devant chez Gallimard) de Nimier. Cette galerie de portraits-souvenirs, parfois émouvants (sur la tombe de Paul-Jean Toulet à Guéthary, chez une ancienne conquête à Saint-Jean-de-Luz), sont autant d’hommages aigres-doux rendus à une époque perdue, lost, et que Déon semble regretter : sans doute a-t-il à présent le sentiment d’être devenu un de ces aînés dont il croque admirablement le profil…

D’entre tous, c’est celui de Coco Chanel qui reste au fond du verre. Magnifiée, telle qu’on la devinait, la grande dame ouvre le livre en nous apparaissant dans toute sa noblesse, vêtue d’un tailleur de tweed blanc et d’un immuable canotier, un soir de Noël, dans sa chambre au Ritz. Cette nuit-là, Déon l’acheva calé dans un fauteuil, dans son appartement de la rue Férou, en compagnie d’Angelo Pardi et de Pauline Théus, les personnages principaux du « Hussard sur le toit », de Giono (autre émotion vive). Ce fut une nuit inoubliable, gravée à jamais dans la belle mémoire du plus stendhalien de nos écrivains. « Remettez-nous ça ! », dira Blondin.

Léon Mazzella

Sud-Ouest Dimanche, 8 septembre 1985.

---

(*) C’est fait, depuis.

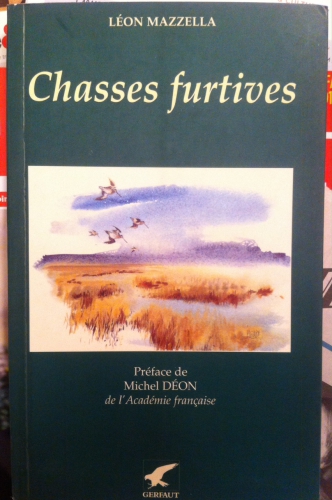

Je reprends la seconde édition de mon premier roman Chasses furtives, augmentée d'une préface de Michel Déon avec une certaine émotion, depuis que l'auteur des Poneys sauvages a disparu. Je lui dois d'ailleurs le Prix Jacques-Lacroix de l'Académie française que ce petit roman reçut à sa parution deux années avant cette réédition, laquelle date de 1995, comme je dois à un autre grand académicien disparu, Pierre Moinot, le second prix que le livre reçut (le même jour, d'ailleurs), le prix François Sommer. Il y a eu une troisième édition depuis (*), et - imbécilement - j'ai cru bon de ne pas y inclure cette préface. C'est con. Et je m'en veux, ce matin. J'ai relu également toutes les lettres que Déon m'a adressées depuis Old Rectory, Tynagh, Co. Galway (Irlande), au fil des années, ainsi que les quelques articles que j'ai pu écrire sur ses livres, en particulier Bagages pour Vancouver (pour Sud-Ouest Dimanche). Aussi, une

Le clébard fit une fête de tous les diables à Déon, lorsque celui-ci se glissa dans un habitacle enrichi de parfums capiteux à faire fuir toute femme, et tandis que je m'excusais pour l'enthousiasme débordant de mon sauvage à poil dur, Michel caressait le chien à qui mieux mieux tout en m'engueulant copieusement pour ne l'avoir pas amené au restaurant (nous nous étions retrouvés au Chapon fin et je le raccompagnais à son hôtel). Là-dessus, il ajouta que son invitation à venir chasser la bécassine sur ses terres irlandaises ne pourrait cependant pas se réaliser en compagnie d'Athos, pour des raisons de quarantaine dissuasives. Et il le regrettait pour lui, pas pour moi! Un souvenir parmi d'autres... L.M.

(*) Editions Passiflore, 2012.

Qu’on ne se méprenne pas, il s’agit là d’un plaisir de physionomiste, pas de fan. D’un plaisir d’ornithologue, aussi. Reconnaître un oiseau en vol par grand vent debout, ou un écrivain qui s’engouffre dans une voiture, est un plaisir égal, qui trouve sa source dans la re-connaissance. Le salaire de la mémoire est un juste plaisir.

Musarder à Paris présente l’avantage d’y croiser « des gens ». Il y a quelques mois, par exemple, j’ai vu Anouk Aimée boulevard Raspail, et je fus frappé par la classe intacte d’une femme splendide. Je garderai toujours l’image de son regard qui croisa le mien, devant la librairie Gallimard, où j’espérais qu’elle fasse une halte. J’aurais alors poussé la porte sans effort afin de prolonger l’observation. Un après-midi, tandis que je trafiquais parmi les « collection Blanche » dans cette belle librairie, c’est François Mitterrand, alors locataire de l’Élysée, qui s’y arrêta, et y acheta quelques ouvrages. Sa présence envahît absolument le lieu comme un chant de silence. Aujourd’hui –cet après-midi, lundi 19 décembre, c’est Emmanuelle Béart que j’ai vue rue Gracieuse, mais comme elle était emmitouflée à la manière d’un bébé Inuit calé dans sa poussette, il a fallu qu’elle me frôle pour que je la reconnaisse. Je ne sais qui, du succès ou des frimas, l’oblige à se dissimuler sous la silhouette de Bibendum. Il m’arrivait, il y a quelques années, de prendre le bus n°83 en même temps que Laetitia Casta, et mon cœur cognait tellement que je regardais ma chemise, car je pensais naïvement qu’elle pouvait la voir trembler. Un peu comme lorsque, dans une autre vie, j’approchais à plat ventre un cerf ou un vol de vanneaux. Quand François Cheng monte dans le n°27 en même temps que moi, cela me procure une émotion poétique, davantage empreinte de sagesse. Mon cœur demeure au ralenti. Croiser régulièrement « ceux du quartier », les familiers, ou ceux qui y frayent fréquemment : Jean-Pierre Léaud, Daniel Pennac, Jacques-Pierre Amette, Monica Bellucci et ses filles, Tahar Ben Jelloun, Nancy Huston, les époux Tiberi, Hervé Vilard, Mathilde Saignier, n’émeut guère plus. C’est s’ils viennent à manquer au paysage que l’on s’interroge, puisqu’ils en dessinent pour partie les contours. Et je cite ces noms comme j’énumèrerais chevalier gambette, courlis corlieu, pluvier doré, bécassine sourde, sarcelle d’hiver et râle des genêts – pour me limiter à un biotope de zones humides, lequel a ma préférence… Tu as pris quoi aujourd’hui ? (tu as vu qui, tantôt). Je plumerai plus tard (je te raconterai les rues) – envie d’un hot whiskey et d’un disque de Savall, avant, je déchausse, décompresse, puis je m’occupe de tout, chérie… En revanche, ce qui émoustille, c’est de voir une espèce égarée, comme on le dit d’un oiseau migrateur repéré hors de ses couloirs et territoires habituels. Soit, un germanopratin à Belleville, ou un people du 7ème en plein 13ème. Pour un peu, nous serions tenté de lui demander visa et carnet de vaccination. Car, rien n’est plus simple que de vouloir observer une concentration d’écrivains du côté de l’Odéon, puisque c’est leur réserve, leur lieu de gagnage. La trophéite y est fastoche. Il n’y a qu’à zyeuter dans le tas… Non, plus excitants sont la billebaude et l’approche, surtout. Lorsque je vivais encore à Bordeaux, et que je correspondais seulement par lettres avec Julien Gracq, il m’arriva de venir à Paris (juste) pour y jouer le paparazzi-ornitho rue de Grenelle, afin de guetter sa sortie de chez lui; il vivait au n°61. J’eus un foudroiement incandescent dans le ventre lorsqu’il apparut, vêtu d’un manteau gris à chevrons et la tête recouverte d’une toque en Astrakan. Lorsqu’il disparut, happé par l’escalier, à l’entrée du métro Bac, je fus saisi d’un vertige douloureux, comme si je m’étais trouvé au bord d’une falaise de la côte normande, par vent arrière… Aujourd’hui, je me souviens aussi de grands disparus, croisés au hasard des rues : Emil Cioran, Albert Cossery, Antoine Blondin… Et aussi de moments : Patrick Modiano, le bien vivant, photocopiant Un pedigree, rue de Vaugirard, tandis que je photocopiais aussi un truc à côté de lui. Là, j’étais sans planque, sans jumelles, et l’oiseau (pas) rare – il habite à un jet de galet de là -, s’était posé devant mes bottes, bécassine se laissant tomber comme une pierre, au mépris de toute méfiance, entre chienne et louve, dans un marais accorte et avec force « ffrrrrrt » produit par les plumes de sa queue. Ce qui pour moi, encore aujourd'hui, symbolise la confiance aveugle absolue… Mais la faune que je préfère, c’est celle à laquelle je rends fréquemment visite, quand je le souhaite : les animaux du zoo du Jardin des Plantes sont mes potes. Une faune emprisonnée. Je leur fais donc des coucous de courtoisie, non sans une certaine tristesse, que je tache de dissimuler de mon mieux. Il m’arrive de parler à un oryx, à une chouette harfang, à un orang-outan, à un ara, une panthère des neiges. J’agis discrètement, afin de ne pas éveiller le regard de mes congénères, qui serait torve. J’ai de l’amitié pour les nombreuses corneilles qui prospèrent là - pourtant, elles sont invasives et de plus en plus arrogantes -, pour les palombes si grasses qu’elles répugnent à voleter jusqu’aux jardins du Luxembourg voisins, et pour les faucons crécerelle au vol furtif et rasant, qui ne cessent de chasser au-dessus de nos têtes. Et c’est ainsi que Paris est grand. L.M.

Photo de bécassine des marais : © J.-P. Siblet

« L’Aigle et l’enfant », film de Gerardo Olivares et Otmar Penker, avec Jean Reno, Manuel Camacho et Tobias Moretti (sorti en juillet 2016).

« L’Aigle et l’enfant », film de Gerardo Olivares et Otmar Penker, avec Jean Reno, Manuel Camacho et Tobias Moretti (sorti en juillet 2016).

Abel et Caïn. Le parent défunt, l’autre devenu impuissant, et ici il est violent. Lukas, l’enfant, Keller le père. Le chasseur impitoyable. La mère a péri dans l’incendie de la maison. Le fils unique et inconsolable est devenu sauvage. Il parcourt la montagne. Trouve un aiglon tombé du nid, poussé par son frère aîné, le plus fort de l’aire, qui voulut le tuer. Il le nomme donc Abel. L’affaite clandestinement, dans la ruine de la maison brûlée, à l’insu de son père, qui traque aussi les aigles avec son fusil. Lukas rencontre Danzer, le garde forestier, qui comprend tout, et prend peu à peu l’enfant sous son aile. Il lui apprend à dresser Abel, et le protège du père, des loups, et des pièges à mâchoires… C’est un film un peu too much, mal fagoté certes, avec un discours off récité par Jean Reno/Danzer, mièvre comme peut l'être une page de Paolo Coelho. Cependant, les paysages et les scènes de vol, de chasse de l’aigle surtout, sont inouïs.

J’ai vu ce film ce samedi soir, et je l'ai aimé, car - c'est personnel -, je me suis retrouvé enfant, adolescent, jeune adulte, dans la peau et dans l’esprit de ce gamin. Autant dire que je me suis vautré dans la pellicule comme un sanglier dans sa souille. Ma passion de la fauconnerie, ma rencontre capitale avec un aiglier exceptionnel (Jean-Jacques Planas), ma volonté profonde d’atteindre coûte que coûte une communion maximale avec la nature, m’y fondre afin de tenter de me faire accepter par le monde sauvage, en (re)devenant moi-même animal, débarrassé de ma (peau de) nature humaine…

jeune adulte, dans la peau et dans l’esprit de ce gamin. Autant dire que je me suis vautré dans la pellicule comme un sanglier dans sa souille. Ma passion de la fauconnerie, ma rencontre capitale avec un aiglier exceptionnel (Jean-Jacques Planas), ma volonté profonde d’atteindre coûte que coûte une communion maximale avec la nature, m’y fondre afin de tenter de me faire accepter par le monde sauvage, en (re)devenant moi-même animal, débarrassé de ma (peau de) nature humaine…

Pour tout cela, chacun peut s'approprier des pans du film à sa mesure, et s'identifier comme on dit. Il s'agit d'une oeuvre qui « parlera » davantage à certains qu'à d'autres, car il s'agit d'un film empathique. C'est une vraie grande émotion, malgré sa friche, et son chablis d’imperfections. L'indulgence gouverne par conséquent, et s'incline devant un film animalier de haut-vol (avec jeu de mots), puis face à un film sensible sur l'enfance fragile, poétique, et avec une histoire d'hommes, de transmission, et de blessure maladroitement perçue, mal pansée, sinon par l'étranger à l'affaire... Grosses ficelles, diront les esprits chagrins et citadins. Et même si la faille de l'histoire est un grand sujet maltraité, ici, il faut le voir, au moins si l'on aime la montagne et les oiseaux de proie.

« L’Aigle et l’enfant » est par ailleurs à rapprocher du splendide « Kes », de Ken Loach (1969), d’après le livre (captivant) de Barry Hines, dans lequel un enfant, Billy, issu d’une ville minière du nord de l’Angleterre, déniche et dresse, à l’insu de sa famille, un niais – un jeune faucon (crécerelle) -, qui illumine sa vie...

« L’Aigle et l’enfant » est par ailleurs à rapprocher du splendide « Kes », de Ken Loach (1969), d’après le livre (captivant) de Barry Hines, dans lequel un enfant, Billy, issu d’une ville minière du nord de l’Angleterre, déniche et dresse, à l’insu de sa famille, un niais – un jeune faucon (crécerelle) -, qui illumine sa vie...

Et, dans un genre voisin, le film d'Olivares est à rapprocher également du sublime « Les Saints innocents », de Mario Camus (1984), d’après « Los Santos innocentes », roman fort, essentiel, de l’immense Miguel Delibes, et où le personnage infiniment touchant d’Azarias, vieux paysan ingénu, parle aux oiseaux, notamment à une corneille nommée Milan. Et c'est bouleversant… L.M.

également du sublime « Les Saints innocents », de Mario Camus (1984), d’après « Los Santos innocentes », roman fort, essentiel, de l’immense Miguel Delibes, et où le personnage infiniment touchant d’Azarias, vieux paysan ingénu, parle aux oiseaux, notamment à une corneille nommée Milan. Et c'est bouleversant… L.M.

Il se nomme Riquewihr, comme la ville. Le château éponyme, donc, de la maison Dopff & Irion, à Pfaffenheim, où crèche la Cave éponyme elle aussi, produit des vins d'une grande franchise intérieure, et d'une sècheresse qui flirte avec le chic sans l'austérité, la pureté sans artifice aucun, fut-il (sans jeu de mot reposant sur une allitération) juste défini en termes de sucrosité. Le Riesling Les Murailles 2010 est une bombe d'essence originelle d'un cépage trop souvent noyé dans un sirupeux modeux qui le travestit. Et, comme le vin, surtout lorsqu'il est issu d'un seul cépage, ne dit mot (mais ne consent pas pour autant), à l'instar du poisson pris à la ligne, son

Il se nomme Riquewihr, comme la ville. Le château éponyme, donc, de la maison Dopff & Irion, à Pfaffenheim, où crèche la Cave éponyme elle aussi, produit des vins d'une grande franchise intérieure, et d'une sècheresse qui flirte avec le chic sans l'austérité, la pureté sans artifice aucun, fut-il (sans jeu de mot reposant sur une allitération) juste défini en termes de sucrosité. Le Riesling Les Murailles 2010 est une bombe d'essence originelle d'un cépage trop souvent noyé dans un sirupeux modeux qui le travestit. Et, comme le vin, surtout lorsqu'il est issu d'un seul cépage, ne dit mot (mais ne consent pas pour autant), à l'instar du poisson pris à la ligne, son silence couvre tous les excès réitérés ad nauseam. (Si les poissons hurlaient au bout de l'hameçon, et si le riesling sucré à souhait gueulait lorsqu'on le verse, il en irait autrement dans les cours d'eau, les océans, les mers, et les coteaux pentus d'Alsace, et d'ailleurs...). Soit, ce riesling : une pure merveille, droite, minérale un peu, acide - non, douce : le strict nécessaire, ce minimum syndical sans lequel nous serions dans un manque culturel, voisin de l'habitus bourdélien (et ça, ça en jette gratos, je le sais). Soit un truc incontrôlable, ne cherchez pas. Et puis alors, je vais vous dire, je ne me suis pas renseigné sur le millésime, ni sur l'élaboration du résultat offert dans ce flacon. Parfois, il est juste et bon de se limiter stricto sensu au verre, là, devant. Face à nos yeux, puis à nos narines, et enfin un peu à nos papilles de la nation. Il convient d'agir ainsi, en essayant de nous débarrasser de toute culture, de tout référent. Bien sûr, c'est difficile. L'effet de surprise joue en faveur. Ce riesling-là, mes amis, en escorte d'une épaisse sole meunière maison, juste beurrée et citronnée (avec du poivre blanc et sans sel), est aussi singulier que le gewurztraminer, Les Sorcières (2011) de la même maison avec une grappe de muscat, oui, et puis un Nuts. Na. Pureté et sincérité sont encore au garde à vous décontracté, l'air de ne pas y toucher. Comme si c'était comme ça et pas autrement qu'il fallait toujours faire. Et c'est précisément ce dont on rêve, s'agissant de vins alsaciens : notez que D&I est une maison d'envergure, que la cave de Pfaffenheim dépasse insolemment les dimensions de la votre, qu'il ne s'agit pas d'un vigneron indépendant et paysan qui répugne à décrocher lorsque le Crédit Agricole lui téléphone. Et que, malgré tout, ça fonctionne plutôt bien. Le riesling possède ce fruité idéal, délicat, qui n'inonde pas le palais mais vous laisse à l'aise avec votre propre liberté. Et le gewurztraminer a le tact, l'intelligence de ne pas vous la jouer tsunami de flaveurs convenues et reconnaissables à cent kilomètres. Les Sorcières est en référence à l'emplacement, planté en vignes aujourd'hui, où l'on brûlait ces innocentes, au Moyen-Âge. De là à prétendre que faire un bon vin n'est pas sorcier... L.M.

silence couvre tous les excès réitérés ad nauseam. (Si les poissons hurlaient au bout de l'hameçon, et si le riesling sucré à souhait gueulait lorsqu'on le verse, il en irait autrement dans les cours d'eau, les océans, les mers, et les coteaux pentus d'Alsace, et d'ailleurs...). Soit, ce riesling : une pure merveille, droite, minérale un peu, acide - non, douce : le strict nécessaire, ce minimum syndical sans lequel nous serions dans un manque culturel, voisin de l'habitus bourdélien (et ça, ça en jette gratos, je le sais). Soit un truc incontrôlable, ne cherchez pas. Et puis alors, je vais vous dire, je ne me suis pas renseigné sur le millésime, ni sur l'élaboration du résultat offert dans ce flacon. Parfois, il est juste et bon de se limiter stricto sensu au verre, là, devant. Face à nos yeux, puis à nos narines, et enfin un peu à nos papilles de la nation. Il convient d'agir ainsi, en essayant de nous débarrasser de toute culture, de tout référent. Bien sûr, c'est difficile. L'effet de surprise joue en faveur. Ce riesling-là, mes amis, en escorte d'une épaisse sole meunière maison, juste beurrée et citronnée (avec du poivre blanc et sans sel), est aussi singulier que le gewurztraminer, Les Sorcières (2011) de la même maison avec une grappe de muscat, oui, et puis un Nuts. Na. Pureté et sincérité sont encore au garde à vous décontracté, l'air de ne pas y toucher. Comme si c'était comme ça et pas autrement qu'il fallait toujours faire. Et c'est précisément ce dont on rêve, s'agissant de vins alsaciens : notez que D&I est une maison d'envergure, que la cave de Pfaffenheim dépasse insolemment les dimensions de la votre, qu'il ne s'agit pas d'un vigneron indépendant et paysan qui répugne à décrocher lorsque le Crédit Agricole lui téléphone. Et que, malgré tout, ça fonctionne plutôt bien. Le riesling possède ce fruité idéal, délicat, qui n'inonde pas le palais mais vous laisse à l'aise avec votre propre liberté. Et le gewurztraminer a le tact, l'intelligence de ne pas vous la jouer tsunami de flaveurs convenues et reconnaissables à cent kilomètres. Les Sorcières est en référence à l'emplacement, planté en vignes aujourd'hui, où l'on brûlait ces innocentes, au Moyen-Âge. De là à prétendre que faire un bon vin n'est pas sorcier... L.M.

Alliances :

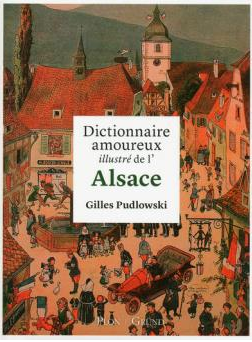

Lire, cela s'impose, la version illustrée du Dictionnaire amoureux de l'Alsace, de Gilles Pudlowski, qui parait chez Gründ (en coédition avec Plon, éditeur originel). L'auteur, Lorrain de naissance et Alsacien de coeur, est un spécialiste réputé, chantre dévot de la Pudloland. Aussi gourmand que littéraire (les deux mamelles de Pudlo), abondamment illustré, c'est un livre intime, intimiste, délicat, cultivé, subtil, et riche d'anecdotes.

Lire, cela s'impose, la version illustrée du Dictionnaire amoureux de l'Alsace, de Gilles Pudlowski, qui parait chez Gründ (en coédition avec Plon, éditeur originel). L'auteur, Lorrain de naissance et Alsacien de coeur, est un spécialiste réputé, chantre dévot de la Pudloland. Aussi gourmand que littéraire (les deux mamelles de Pudlo), abondamment illustré, c'est un livre intime, intimiste, délicat, cultivé, subtil, et riche d'anecdotes.

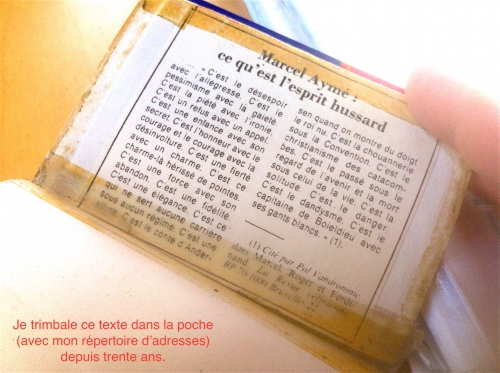

« C’est le désespoir avec l’allégresse. C’est le pessimisme avec la gaité. C’est la piété avec l’ironie. C’est un refus avec un appel. C’est une enfance avec son secret. C’est l’honneur avec le courage et le courage avec la désinvolture. C’est une fierté avec un charme. C’est ce charme-là hérissé de pointes. C’est une force avec son abandon. C’est une fidélité. C’est une élégance. C’est ce qui ne sert aucune carrière sous aucun régime. C’est une allure. C’est le conte d’Andersen quand on montre du doigt le roi nu. C’est la chouannerie sous la Convention. C’est le christianisme des catacombes. C’est le passé sous le regard de l’avenir et la mort sous celui de la vie. C’est la solitude. C’est le danger. C’est le dandysme. C’est le capitaine de Boieldieu avec ses gants blancs. » Marcel Aymé

« C’est le désespoir avec l’allégresse. C’est le pessimisme avec la gaité. C’est la piété avec l’ironie. C’est un refus avec un appel. C’est une enfance avec son secret. C’est l’honneur avec le courage et le courage avec la désinvolture. C’est une fierté avec un charme. C’est ce charme-là hérissé de pointes. C’est une force avec son abandon. C’est une fidélité. C’est une élégance. C’est ce qui ne sert aucune carrière sous aucun régime. C’est une allure. C’est le conte d’Andersen quand on montre du doigt le roi nu. C’est la chouannerie sous la Convention. C’est le christianisme des catacombes. C’est le passé sous le regard de l’avenir et la mort sous celui de la vie. C’est la solitude. C’est le danger. C’est le dandysme. C’est le capitaine de Boieldieu avec ses gants blancs. » Marcel Aymé

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...

J'aime écouter Bob Dylan depuis toujours, et je suis contre tous les amalgames. Aussi...

L’académie Nobel a beau être la mesure étalon - supposée - de l’excellence planétaire, je n’ai jamais accordé trop de crédit à ses choix pour la littérature, car d'abord qui sont ces jurés? Et pourquoi leur vote dans le plus grand huis-clos, leur sanction, seraient-ils le reflet du goût mondial, au même titre qu'un Traité devrait toujours avoir, de facto, une autorité supranationale (soit sur toute Loi), ou qu'un 99/100 attribué il y a peu encore par Robert Parker (surnommé Bob, d'ailleurs), le gourou effrayant de la planète vins, devrait de façon dictatoriale élire le meilleur... La première question est : je me fie ou je me méfie. La seconde : chacun mes goûts n'est-il qu'un indigent jeu de mots?

Les académiciens scandinaves ont, de surcroît, toujours oscillé entre une valeur sûre et convenue, archi reconnue et traduite partout, et une sombre poétesse inconnue, sauf de ses voisins, à peine publiée et timidement traduite. Là, il semblerait qu’ils souhaitent s’offrir une cure de jouvence, se la jouer djeun’s, au point d'en oublier l'objet livre : et allez, tiens, on explose les cadres… Sauf que ça redéfinit, eu égard à leur incontestable aura, de façon indirecte, induite, inexorable, les définitions de l’écrivain, de l’œuvre, de l’exigence, du travail considérable - et même de la littérature. Gide, Kipling, Camus, Kawabata, Beckett, Garcia Marquez, Simon, Naipaul, Mann, Mauriac, Grass, Faulkner, Hemingway, Bergson... n’ont rien à voir avec un chanteur, poète certes, mais dont les vers (je les ai relus avant-hier), n’ont pas - me dis-je -, la teneur de ceux d’un Saint John Perse, ni la profondeur de ceux d’un Milosz, ou la portée des poèmes d’un Pasternak, la sensibilité inouïe des textes d’un Paz, la puissance de l'oeuvre d’un Séféris, l’émotion amoureuse des chants d’un Neruda, la tendresse forte des élégies d’un Elytis, la rigueur et la rugosité des poèmes essentiels d’un Heaney, la fragilité infinie des paquets de peau crue d’un Yeats, ni même la légèreté écorchée vive d’un Maeterlinck…

Ou bien alors, signe des temps, le nivellement par le bas enfante une médiocratisation généralisée qui fait norme ; nouvelle norme. Pour rire, je me disais alors que Francis Lalanne pourrait figurer sur la liste des Goncourt (un autre Francis - Cabrel, en ferait une jaunisse), que Keith Richards pourrait prétendre au Nobel de médecine (la blague circule sur la Toile depuis un jour), que Nadine Morano pouvait être propulsée ministre de la culture, puisque les Américains risquent d’avoir Trump pour président, et que nous avons la France de Cyril Hanouna en guise de punition à nos laxismes cathodiques.

Alors, je ne crains pas de paraître ringard, « old school », antimoderne, ce que l’on voudra, car je me sens juste viscéralement attaché à une qualité d’écriture, à la « distinction », à l’exigence, à la magie du mot, du verbe, de la phrase, à ce qui fait sens, œuvre, voire intemporalité. A une certaine idée de la littérature. Que tout cela a un... prix, mais pas forcément étalonné, et aux contours de récompense. Que ça doit vraiment avoir de la gueule, de l'épaisseur, de la teneur, du fond et de la forme réunis. Et parce que j'aime démesurément la littérature, le plaisir du texte, l'objet livre, l'oeuvre en cours, l'obsession du work in progress, je m'interroge sur une certaine dissolution qui m'apparaît périlleuse. A force de mélanger les genres (ni art majeur, ni art mineur, entends-je), de dissoudre et donc de prêter à confusion, on ne reconnaît plus grand chose, et le magma sans cadre ni repères ne me dit rien qui vaille, durablement, car si je ne peux plus nommer, singulariser, désuniformiser... j'amalgame tout et mon jugement se brouille.

Je ne pense donc pas que Bob Dylan soit dans cette zone d'exigence-là. J'aime l'écouter depuis toujours, avec son timbre, sa verve, sa hargne des débuts, depuis Blowin'... le recours à l'harmonica, le Vietnam, Joan Baez, tout, mais je n'aime donc guère confondre les choses, je le répète volontairement, considérant que cela n'est jamais salutaire. En tous cas, Dylan m'apparaît moins essentiel qu'un Leonard Cohen; par exemple. Et si les Suédois du Nobel entendaient envoyer un signal (politique) fort – car ils savent faire, à l’occasion -, à l’Amérique des « trumpistes », ils se sont trompé de champion… Le donner à titre posthume - tant qu'à innover! -, à Jim Harrison, eut été un vrai geste. Ou bien l'attribuer, logiquement et sans surprise, au grand Philip Roth bien sûr. Mais il en a été décidé autrement.

Dès lors, les prochains Nobel de littérature pèseront moins qu'une plume sur mon sentiment. La dévalorisation de ce nom m'est vertigineuse, depuis jeudi. Et je pense tout à trac, tendrement à Bob Lobo Antunes, à Bob Adonis, et aussi à Bob Kundera...

Léon Mazzella.

P.S. : une ambiance délétère, opérant par capillarité, est résolument culturophobe. Et oublieuse. Volontairement partisane de l'amnésie. Dans le déni de ce terreau, comme le nommait Julien Gracq, sans lequel toute littérature du présent ne saurait pousser. Autrement dit, privé de quoi, l'éphémère n'est qu'inconsistance; condamné à faner.

Son blog, Di(s)vin! est subtil, délicat, connaisseur, c'est le blog d'un amateur - au sens dix-huitiémiste du terme. Jean-Noël Rieffel m'a interviewé au sujet des vins et des livres. Voici la première partie de ses produits d'entretien :

Son blog, Di(s)vin! est subtil, délicat, connaisseur, c'est le blog d'un amateur - au sens dix-huitiémiste du terme. Jean-Noël Rieffel m'a interviewé au sujet des vins et des livres. Voici la première partie de ses produits d'entretien :

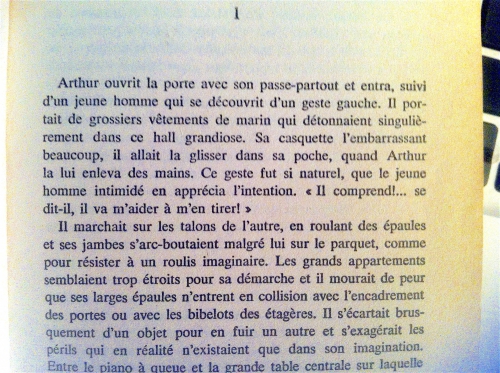

Les anniversaires et les commémorations sont une aubaine pour les traducteurs, car de nouvelles versions fleurissent alors, qui sont présentées comme révolutionnaires par leurs éditeurs - ces nouveaux artistes du marketing qui en oublient parfois que la littérature est d'abord affaire de sensibilité. Ainsi, au hasard, de Jack London, dont on fête le centenaire de la mort (22 novembre 1916). Je tiens là, la nouvelle traduction de son chef d'oeuvre, à mes yeux : Martin Eden, l'autobiographie qui permet de comprendre tout son oeuvre. Elle est signée (et préfacée) de et par Philippe Jaworski, et elle est disponible en folio. J'ai comparé, comme chaque fois que ce genre d'occasion se présente, avec la traduction de Claude Cendrée (10/18, qui a plus de quarante ans, et qui est ornée d'une superbe préface de Francis Lacassin). Les deux premières photos jointes sont celles de l'incipit et des phrases suivantes. Celle qui commence par Arthur est de Cendrée. Je vous laisse juger. Personnellement, je trouve l'ancienne plus littéraire, elle m'emporte davantage et m'engage illico dans le livre du grand London. L'autre me semble opportuniste, comme si elle voulait faire djeuns. Vous avez le choix. L'essentiel est de relire J.L. Construire un feu, et - pour les gamins, de les faire rêver à bloc en leur lisant le soir, et du mieux que l'on peut, L'Appel de la forêt, Croc-Blanc et autres bijoux empreints de nature sauvage...

vous laisse juger. Personnellement, je trouve l'ancienne plus littéraire, elle m'emporte davantage et m'engage illico dans le livre du grand London. L'autre me semble opportuniste, comme si elle voulait faire djeuns. Vous avez le choix. L'essentiel est de relire J.L. Construire un feu, et - pour les gamins, de les faire rêver à bloc en leur lisant le soir, et du mieux que l'on peut, L'Appel de la forêt, Croc-Blanc et autres bijoux empreints de nature sauvage...

Alors, est-il bien nécessaire de re-traduire? Parfois, c'est indispensable, parfois on pourrait s'en passer. C'est selon. Pour Dostoïevsky (reloaded par Actes Sud), on pouvait s'en passer. Pour Conrad (décapé par Autrement), c'était salutaire. Pour Le vieil homme et la mer, on brûle d'impatience de voir cette foutue traduction de Jean Dutourd, la seule autorisée en Français, naze à pleurer, passer à la trappe lorsque Papa Hem' entrera dans le Domaine public!.. Oui, c'est selon, et même au cas par cas. L.M.

Alliances :

Que boire avec ça? Chemin de Moscou, du domaine Gayda, (Pays d'Oc, 2013, en magnum), d'une grande finesse, sous ses allures bourrues. Ca va bien avec le bourguignon de joue que je viens d'éteindre et qui mijotait depuis trois ou quatre heures... ¡Me alegro!

Que boire avec ça? Chemin de Moscou, du domaine Gayda, (Pays d'Oc, 2013, en magnum), d'une grande finesse, sous ses allures bourrues. Ca va bien avec le bourguignon de joue que je viens d'éteindre et qui mijotait depuis trois ou quatre heures... ¡Me alegro!

... Cela devient jouissif. Je rentrais du marché de Bayonne, cet après-midi, il était 15h environ, et j'avais déjeuné d'un pied de cochon anthologique avec des frites a gusto au bord de la Nive, malgré le soleil qui, en terrasse, me cramait le crâne, et tout en lisant Faites les Fêtes, de Francis Marmande (éd. Lignes). Je me dirigeais vers la plage de La Chambre d'Amour, afin d'aller me fracasser le corps tout entier comme j'aime le faire, les pieds plantés dans le gravier, jambes écartées, ou bien (mieux) en plongeant à la dernière seconde à ras le ras du ras, dans les vagues de la marée presque haute (ici, on appelle ça le shore-break, et ça se prononce d'un seul coup comme ça : chorbrek. Rien à voir avec la chorba), lorsque France Culture, dans la voiture, m'interpella. C'était Michel Onfray qui parlait du vin de champagne - et autres vins de saint-émilion, sauternes, pomerol, ou de modestes languedocs... Avec un savoir bachelardien, une sensibilité cosmique, une tendresse filiale, une connaissance réelle et fine, le philosophe spinozien, nietzschéen, camusien (tout ce que nous détestons, en somme, n'est-ce pas), égrenait des expériences de dégustations, et de rencontres avec des vignerons, qui me subjugua. Aussi, l'émission m'obligea-t-elle plaisamment à me garer au bord de l'Adour, juste avant La Barre, afin de la savourer yeux mi-clos, oreilles grand large. Elle dure 1h30, cette émission, et j'en ai rattrapé pour vous le podcast. Mais c'est passionnant à partir de la 18ème minute (pour les pressés), et jusqu'à la fin. Car, même l'épilogue est délicieux comme une mignardise, ou bien comme un tout petit verre de liquoreux sorti de nulle part, façon botte secrète. Je vous en livre par conséquent le lien, afin qu'il vous lie, à votre tour, à cette parole souple et solaire, assemblée et rassemblante, enivrante et juste, je crois. C'est du grand art verbal, soutenu par une culture immense et sans faille apparente (*). Soit, pour qui aime les vins, un pur moment de dégustation philosophique précieux comme un millésime de grande garde à boire ce soir même. Cliquez, amis hédonistes : Onfray et le vin Première ligne : Les formes liquides du temps

... Cela devient jouissif. Je rentrais du marché de Bayonne, cet après-midi, il était 15h environ, et j'avais déjeuné d'un pied de cochon anthologique avec des frites a gusto au bord de la Nive, malgré le soleil qui, en terrasse, me cramait le crâne, et tout en lisant Faites les Fêtes, de Francis Marmande (éd. Lignes). Je me dirigeais vers la plage de La Chambre d'Amour, afin d'aller me fracasser le corps tout entier comme j'aime le faire, les pieds plantés dans le gravier, jambes écartées, ou bien (mieux) en plongeant à la dernière seconde à ras le ras du ras, dans les vagues de la marée presque haute (ici, on appelle ça le shore-break, et ça se prononce d'un seul coup comme ça : chorbrek. Rien à voir avec la chorba), lorsque France Culture, dans la voiture, m'interpella. C'était Michel Onfray qui parlait du vin de champagne - et autres vins de saint-émilion, sauternes, pomerol, ou de modestes languedocs... Avec un savoir bachelardien, une sensibilité cosmique, une tendresse filiale, une connaissance réelle et fine, le philosophe spinozien, nietzschéen, camusien (tout ce que nous détestons, en somme, n'est-ce pas), égrenait des expériences de dégustations, et de rencontres avec des vignerons, qui me subjugua. Aussi, l'émission m'obligea-t-elle plaisamment à me garer au bord de l'Adour, juste avant La Barre, afin de la savourer yeux mi-clos, oreilles grand large. Elle dure 1h30, cette émission, et j'en ai rattrapé pour vous le podcast. Mais c'est passionnant à partir de la 18ème minute (pour les pressés), et jusqu'à la fin. Car, même l'épilogue est délicieux comme une mignardise, ou bien comme un tout petit verre de liquoreux sorti de nulle part, façon botte secrète. Je vous en livre par conséquent le lien, afin qu'il vous lie, à votre tour, à cette parole souple et solaire, assemblée et rassemblante, enivrante et juste, je crois. C'est du grand art verbal, soutenu par une culture immense et sans faille apparente (*). Soit, pour qui aime les vins, un pur moment de dégustation philosophique précieux comme un millésime de grande garde à boire ce soir même. Cliquez, amis hédonistes : Onfray et le vin Première ligne : Les formes liquides du temps

---

(*) Juste un truc, oh, un détail, il confond l'Etna et le Vésuve à propos du Lachrima Christi, c'est vraiment pas grave!..

Que je remercie pour ce cadeau surprise :

Gabriela Manzoni signe chez Séguier Comics retournés (lire, ici, à la date du 21 juin dernier).

Chaque été, je relis L'Eté, d'Albert Camus (folio 2€). C'est mécanique. C'est un besoin, mental autant que physique. Comme celui d'Afrique, de brousse, à chaque mois de mars, durant nombre d'années... Le Minotaure ou la halte d'Oran, Les amandiers, Prométhée aux Enfers, Petit guide pour des villes sans passé, L'exil d'Hélène, L'énigme, Retour à Tipasa, La mer au plus près (Journal de bord)... Chacun de ces petits bijoux, des récits solaires au lyrisme sec, brefs, essentiels, et hors du temps, sensuels et poétiques, me font aimer Camus encore davantage. Chaque été je relis L'Eté, et je l'offre, aussi. Il est arrivé que l'on me dise : Mais, Léon... Tu me l'as déjà offert! Tu ne t'en souviens pas?.. C'est une partie du magnifique recueil intitulé Noces (suivi de L'Eté). J'y retourne comme on ouvre les volets d'une maison de vacances avec un pincement de honte pour l'avoir négligée plusieurs mois. J'y reconnais chaque texte, que j'ai l'impression de saluer en arrivant, vêtu de ce plaisir singulier de taper l'oreiller avant d'y caler la tête pour la première partie de la nuit... Relire Camus, c'est - aussi - physique. Allez... Les deux premières phrases, et puis la dernière :

Chaque été, je relis L'Eté, d'Albert Camus (folio 2€). C'est mécanique. C'est un besoin, mental autant que physique. Comme celui d'Afrique, de brousse, à chaque mois de mars, durant nombre d'années... Le Minotaure ou la halte d'Oran, Les amandiers, Prométhée aux Enfers, Petit guide pour des villes sans passé, L'exil d'Hélène, L'énigme, Retour à Tipasa, La mer au plus près (Journal de bord)... Chacun de ces petits bijoux, des récits solaires au lyrisme sec, brefs, essentiels, et hors du temps, sensuels et poétiques, me font aimer Camus encore davantage. Chaque été je relis L'Eté, et je l'offre, aussi. Il est arrivé que l'on me dise : Mais, Léon... Tu me l'as déjà offert! Tu ne t'en souviens pas?.. C'est une partie du magnifique recueil intitulé Noces (suivi de L'Eté). J'y retourne comme on ouvre les volets d'une maison de vacances avec un pincement de honte pour l'avoir négligée plusieurs mois. J'y reconnais chaque texte, que j'ai l'impression de saluer en arrivant, vêtu de ce plaisir singulier de taper l'oreiller avant d'y caler la tête pour la première partie de la nuit... Relire Camus, c'est - aussi - physique. Allez... Les deux premières phrases, et puis la dernière :

Il n'y a plus de déserts. Il n'y a plus d'îles.

J'ai toujours eu l'impression de vivre en haute mer, menacé, au coeur d'un bonheur royal.

Je ne suis pas peu fier de savoir (depuis longtemps déjà), que Elsa Morante a écrit L'Isola di Arturo, le roman de Procida (Prix Strega 1957), à Eldorado, la maison familiale de mes ancêtres armateurs. Ce lieu splendide, sur mon île chérie, fait naturellement partie du parcours littéraire qui chemine le long des lieux phares évoqués dans le livre, et que chacun peut effectuer sans attendre la période de l'attribution du Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, dont c'est le trentième anniversaire cette année.

Traductions :

1) L'Eldorado, la villa Mazzella di Bosco dove Elsa scrivera

1) L'Eldorado, la villa Mazzella di Bosco où Elsa écrira

La passeggiata inizia dall'Eldorado, la villa dell'antica famiglia degli armatori Mazzella di Bosco dove Elsa Morante visse et si ispiro per scrivere il suo grande romanzo ambientato della nostra isola...

La promenade commence par Eldorado, la villa de l'ancienne famille d'armateurs Mazzella di Bosco où Elsa Morante vécut et où elle trouva son inspiration pour écrire son grand roman...

Vu de Il Giardino di Elsa, un verger de citronniers qui s'achève sur une splendide terrasse en balcon au-dessus de la plage de Chiaia, avec la Corricella à gauche, la Punta Pizzaco à droite, et Capri au loin...

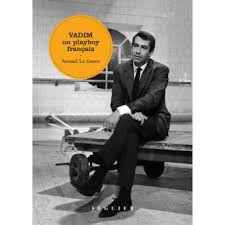

Une autre époque. L'insouciance, les fiestas chaque soir, les épaules bronzées et salées - ce liseré blanc qu'on aime baiser, une main empaumant un sein, l'autre tenant un verre. Les - très - jolies filles, le cinéma perpétuel, un cinoche à trente-six dimensions, king size comme les lits de bonne fortune où tombaient les nombreuses maîtresses, toutes plus sexy les unes que les autres, et qu'occupait un playboy nommé Vadim. Roger Vadim. Arnaud Le Guern, qui signa un Paul Gégauff mémorable, a l'âme damnée par ces années de plume et d'alcools, qui précédèrent d'autres, de plomb et de vinaigre. On le comprend. Et nous partageons son amour hussard des plages, des films, des chemises de lin blanc, de la délicieuse superficialité de certaines poupées en bikini. Nous suivons l'auteur page à page - il n'a pas besoin de nous prendre par la manche, et nous plongeons dans une sacrée époque, imbibée de plaisir comme un baba de rhum. Une époque où la désinvolture le disputait à la nonchalance, mais au sein de laquelle des talents légers et délicats comme des papillons, et doués pour le culte de la beauté et rien qu'elle, surnageaient, à l'instar d'un glaçon pris par le Spritz. Vadim en fut. Un tombeur, ce doué-là. Un mec à rendre jaloux la moitié de la planète. Ce qu'il parvint à faire sans lever le petit doigt. Et un sacré oeil qui savait déceler l'actrice sous la peau de la femme, ou bien la fabriquait le temps d'un film. Qu'est-ce alors que le temps, le succès, sinon des sorbets au soleil. L'évanescence est une danse, la vie de la soie, l'émotion une fumée. La biographie buissonnière d'Arnaud Le Guern zigzague, pétille. Plop! le champagne glougloute ici et là, elle bifurque aussi, car elle s'est nourrie d'anecdotes et de citations. Un vrai bonheur est celui de tourner les pages de Vadim, un

Une autre époque. L'insouciance, les fiestas chaque soir, les épaules bronzées et salées - ce liseré blanc qu'on aime baiser, une main empaumant un sein, l'autre tenant un verre. Les - très - jolies filles, le cinéma perpétuel, un cinoche à trente-six dimensions, king size comme les lits de bonne fortune où tombaient les nombreuses maîtresses, toutes plus sexy les unes que les autres, et qu'occupait un playboy nommé Vadim. Roger Vadim. Arnaud Le Guern, qui signa un Paul Gégauff mémorable, a l'âme damnée par ces années de plume et d'alcools, qui précédèrent d'autres, de plomb et de vinaigre. On le comprend. Et nous partageons son amour hussard des plages, des films, des chemises de lin blanc, de la délicieuse superficialité de certaines poupées en bikini. Nous suivons l'auteur page à page - il n'a pas besoin de nous prendre par la manche, et nous plongeons dans une sacrée époque, imbibée de plaisir comme un baba de rhum. Une époque où la désinvolture le disputait à la nonchalance, mais au sein de laquelle des talents légers et délicats comme des papillons, et doués pour le culte de la beauté et rien qu'elle, surnageaient, à l'instar d'un glaçon pris par le Spritz. Vadim en fut. Un tombeur, ce doué-là. Un mec à rendre jaloux la moitié de la planète. Ce qu'il parvint à faire sans lever le petit doigt. Et un sacré oeil qui savait déceler l'actrice sous la peau de la femme, ou bien la fabriquait le temps d'un film. Qu'est-ce alors que le temps, le succès, sinon des sorbets au soleil. L'évanescence est une danse, la vie de la soie, l'émotion une fumée. La biographie buissonnière d'Arnaud Le Guern zigzague, pétille. Plop! le champagne glougloute ici et là, elle bifurque aussi, car elle s'est nourrie d'anecdotes et de citations. Un vrai bonheur est celui de tourner les pages de Vadim, un payboy français (Séguier), de suivre cet ange affamé (titre de son autobiographie), de film en film, et de femme en femme (B.B., Jane Fonda, Catherine Deneuve, Maria et Catherine Schneider, Sylvia Kristel, Marie-Christine Barrault in fine, parmi tant d'autres créatures de Dieu. Mille e tre!). Les seventies furent placées sous le signe de la séduction comme les quatre-vingt dix le furent sous celui de la réussite aux dents longues. Elles avaient une autre classe. La bande à Vadim comptait de sacrés fêtards au génie singulier : Maurice Ronet, Paul Gégauff, les frères Marquand, Daniel Gélin, entre autres artistes. Et qu'importe si Vadim a signé des films que le 7ème art ne retiendra sans doute pas, même si Tarantino et d'autres s'en sont inspirés. L'homme couvert de femmes aura vécu comme un prince de la légèreté dense. Cela s'appelle le style. Ce n'est pas rien, par les temps mornes qui courent. L.M.

payboy français (Séguier), de suivre cet ange affamé (titre de son autobiographie), de film en film, et de femme en femme (B.B., Jane Fonda, Catherine Deneuve, Maria et Catherine Schneider, Sylvia Kristel, Marie-Christine Barrault in fine, parmi tant d'autres créatures de Dieu. Mille e tre!). Les seventies furent placées sous le signe de la séduction comme les quatre-vingt dix le furent sous celui de la réussite aux dents longues. Elles avaient une autre classe. La bande à Vadim comptait de sacrés fêtards au génie singulier : Maurice Ronet, Paul Gégauff, les frères Marquand, Daniel Gélin, entre autres artistes. Et qu'importe si Vadim a signé des films que le 7ème art ne retiendra sans doute pas, même si Tarantino et d'autres s'en sont inspirés. L'homme couvert de femmes aura vécu comme un prince de la légèreté dense. Cela s'appelle le style. Ce n'est pas rien, par les temps mornes qui courent. L.M.

Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), qui était provisoirement "épuisé", a été réimprimé : il est à nouveau disponible en librairie depuis lundi dernier. Qu'on se le dise au fond des bois-boit!

Philippe Vilain, romancier (ses livres sont évoqués sur ce blog), et essayiste qui réfléchit à la littérature contemporaine, publie une étude appelée à faire date : La littérature sans idéal (Grasset). L'auteur dresse un constat pessimiste sur la littérature - qu'il a à l'estomac -, la vraie, celle qui a le souci du style (et Vilain est un vrai styliste), qui se moque des désirs mercantiles des éditeurs, lesquels se fondent sur les supposés désirs des lecteurs, ces nouveaux tyrans dénués de réelle culture (littéraire). L’auteur est désenchanté, mais son désenchantement n’est pas le reflet de l’esprit chagrin, ni celui du pessimisme antimoderne, c’est celui qui constate avec amertume une indéniable paupérisation de la production littéraire, la marée montante d’une inculture à l’aise avec son ignorance, l’incapacité à admirer des modèles comme à concevoir un idéal poétique, sinon un idéal d’écriture. Vilain déplore la déliquescence du style, et celle du culte de la beauté de la phrase. Ainsi la littérature déchante-t-elle aussi, et laisse-t-elle place à une production « oralisante », bavarde, sans nécessité, pas écrite du tout, voire « désécrite », précise l’auteur, castrée à force de se conformer à une production commerciale convenue et assimilable par le plus grand nombre, par-delà les continents, mais sans réelle saveur, sans teneur, inconsistante, sans avenir historique. Vilain parle de « soumission » (un terme très utilisé, depuis la parution du roman éponyme de Houellebecq), de cet écrivain-là à la marchandisation de son travail. Nous sommes loin d’une exigence à la Julien Gracq et de la nécessité viscérale d’écrire. Loin, également, de la peinture sociale, de l’étude magistrale des comportements humains par un Balzac, via son œuvre immense. Cette littérature décomplexée, mais somme toute sans qualités, souhaite de surcroît se débarrasser des pères fondateurs : « brûler » Voltaire, « en finir avec » Proust. Pourquoi ? –On se le demande. Seul Céline trouve encore grâce, avec sa novlangue (il n’écrit pas, il « déparle », précise Vilain), aux yeux de ceux qui savent à peine lire. En effet, pourquoi vouloir dissoudre l’exemplarité, l’excellence?.. Serait-ce pour mieux cacher l’indigence ? Ou bien l’excellence fait-elle peur au point que son ombre de mancenillier encombre constamment. « Il n’est pas impossible que la récusation des modèles classiques trahisse une inhibition certaine de l’écrivain contemporain envers son monumental héritage, un sentiment d’écrasement face à ses figures tutélaires, un complexe d’infériorité… », souligne Philippe Vilain (*). Le capital littéraire, la connaissance ne semblent plus indispensables à la fabrique des produits de ce temps maigre, en rupture par ignorance : c'est là le côté révolutionnaire, tendance anarchique, mais teinté d'un nihilisme asthmatique et par défaut, d'une forme de « présentisme ». Le tout assorti du syndrome du « pourquoi pas moi », qui oublie qu’écrire est un métier, comme hôtelier, taxi, ou journaliste (l'uberisation de la société gagne de nouveaux terrains). Spécialiste de l’autofiction, l’auteur décrit en outre, et par le menu, cet investissement subjectif du réel qui réécrit sa mythologie personnelle (l’autofiction) et ses cousines : la biofiction, le docufiction – et leurs travers : l’épuisement sémantique, la défaite du langage, l’éprouvante simplification qui confine au simplisme, le triomphe de l’image, de la scénarisation du roman (la cinécriture), la « selfication des esprits », lance l’auteur, « les dérives d’une époque narcissique, egocentrée, et soucieuse de reconnaissance », ajoute-t-il, avec juste une « ambition récréative », et non plus littéraire, à haute valeur ajoutée. Sans idéal, donc. Ce nivellement par le bas d’un art pris dans le tourbillon d’un marketing planétarisé, a engendré une espèce de « fast writing » sans rigueur, sans substrat, et - pire -, sans fondations. Consolation (restons optimiste et continuons de parier sur la qualité, à l'instar d'une réflexion que nous pouvons mener en parallèle sur la presse écrite imprimée, face à sa jeune dauphine, la presse Web) : il s'agit bien là d'une sous littérature condamnée à la noyade. L.M.

Philippe Vilain, romancier (ses livres sont évoqués sur ce blog), et essayiste qui réfléchit à la littérature contemporaine, publie une étude appelée à faire date : La littérature sans idéal (Grasset). L'auteur dresse un constat pessimiste sur la littérature - qu'il a à l'estomac -, la vraie, celle qui a le souci du style (et Vilain est un vrai styliste), qui se moque des désirs mercantiles des éditeurs, lesquels se fondent sur les supposés désirs des lecteurs, ces nouveaux tyrans dénués de réelle culture (littéraire). L’auteur est désenchanté, mais son désenchantement n’est pas le reflet de l’esprit chagrin, ni celui du pessimisme antimoderne, c’est celui qui constate avec amertume une indéniable paupérisation de la production littéraire, la marée montante d’une inculture à l’aise avec son ignorance, l’incapacité à admirer des modèles comme à concevoir un idéal poétique, sinon un idéal d’écriture. Vilain déplore la déliquescence du style, et celle du culte de la beauté de la phrase. Ainsi la littérature déchante-t-elle aussi, et laisse-t-elle place à une production « oralisante », bavarde, sans nécessité, pas écrite du tout, voire « désécrite », précise l’auteur, castrée à force de se conformer à une production commerciale convenue et assimilable par le plus grand nombre, par-delà les continents, mais sans réelle saveur, sans teneur, inconsistante, sans avenir historique. Vilain parle de « soumission » (un terme très utilisé, depuis la parution du roman éponyme de Houellebecq), de cet écrivain-là à la marchandisation de son travail. Nous sommes loin d’une exigence à la Julien Gracq et de la nécessité viscérale d’écrire. Loin, également, de la peinture sociale, de l’étude magistrale des comportements humains par un Balzac, via son œuvre immense. Cette littérature décomplexée, mais somme toute sans qualités, souhaite de surcroît se débarrasser des pères fondateurs : « brûler » Voltaire, « en finir avec » Proust. Pourquoi ? –On se le demande. Seul Céline trouve encore grâce, avec sa novlangue (il n’écrit pas, il « déparle », précise Vilain), aux yeux de ceux qui savent à peine lire. En effet, pourquoi vouloir dissoudre l’exemplarité, l’excellence?.. Serait-ce pour mieux cacher l’indigence ? Ou bien l’excellence fait-elle peur au point que son ombre de mancenillier encombre constamment. « Il n’est pas impossible que la récusation des modèles classiques trahisse une inhibition certaine de l’écrivain contemporain envers son monumental héritage, un sentiment d’écrasement face à ses figures tutélaires, un complexe d’infériorité… », souligne Philippe Vilain (*). Le capital littéraire, la connaissance ne semblent plus indispensables à la fabrique des produits de ce temps maigre, en rupture par ignorance : c'est là le côté révolutionnaire, tendance anarchique, mais teinté d'un nihilisme asthmatique et par défaut, d'une forme de « présentisme ». Le tout assorti du syndrome du « pourquoi pas moi », qui oublie qu’écrire est un métier, comme hôtelier, taxi, ou journaliste (l'uberisation de la société gagne de nouveaux terrains). Spécialiste de l’autofiction, l’auteur décrit en outre, et par le menu, cet investissement subjectif du réel qui réécrit sa mythologie personnelle (l’autofiction) et ses cousines : la biofiction, le docufiction – et leurs travers : l’épuisement sémantique, la défaite du langage, l’éprouvante simplification qui confine au simplisme, le triomphe de l’image, de la scénarisation du roman (la cinécriture), la « selfication des esprits », lance l’auteur, « les dérives d’une époque narcissique, egocentrée, et soucieuse de reconnaissance », ajoute-t-il, avec juste une « ambition récréative », et non plus littéraire, à haute valeur ajoutée. Sans idéal, donc. Ce nivellement par le bas d’un art pris dans le tourbillon d’un marketing planétarisé, a engendré une espèce de « fast writing » sans rigueur, sans substrat, et - pire -, sans fondations. Consolation (restons optimiste et continuons de parier sur la qualité, à l'instar d'une réflexion que nous pouvons mener en parallèle sur la presse écrite imprimée, face à sa jeune dauphine, la presse Web) : il s'agit bien là d'une sous littérature condamnée à la noyade. L.M.

(*) Et l'on pense alors au fameux vers de Patrice de La Tour du Pin : Tous les pays qui n'ont plus de légendes sont condamnés à mourir de froid.

Voici un petit livre dont nous suggérons la lecture à tous ceux qui aiment la gastronomie au-delà de l’assiette, qui aiment faire la cuisine, qui font profession de cuisinier, qui affectionnent le discours littéraire sur cette grande passion française, et à tous ceux qui auraient envie de suivre, en tournant les pages, l’itinéraire d’un jeune gourmand passionné. Ca commence à faire du monde... C’est un peu « L’enfance d’un chef cuisinier », ce court texte (une centaine de pages), signé Maylis de Kerangal, à qui nous devons le très émouvant, très beau, très fort « Réparer les vivants » (folio). Un chemin de tables (Seuil, collection « raconter sa vie », ou le roman vrai de la société française), nous conte l’histoire du jeune Mauro, qui n’aimait rien comme cuisiner pour ses potes de collège, puis chez lui. Il se lance très vite dans le métier, connaît mille misères, ne renâcle jamais. Animé d'une réelle passion, tendrement convaincu de posséder un brin de talent, il poursuit son apprentissage dans des brasseries parisiennes, et à Montreuil, puis chez des chefs, et des plus grands, passant des pizzas au fooding, via le classicisme façon tournedos Rossini. Il devient l’icône d’une cuisine fondée sur les deux piliers de l’inventivité et du partage. Ce que nous aimons, c’est d’abord l’écriture juste, précise, imagée et forte de l’auteur. Nous sentons tellement bien le personnage de Mauro, que son portrait, (page 59 et suivantes), devrait être lu, et cité en exemple dans les écoles de journalisme – c’est d’ailleurs ce que je ferai à la rentrée… Il y a aussi un personnage attachant qui grandit au fil des pages : il y a du reportage en immersion dans ce texte, et à travers ce récit, la photographie de notre gastronomie contemporaine se révèle avec, en prime, la description pointue des arcanes d’un milieu. L.M.