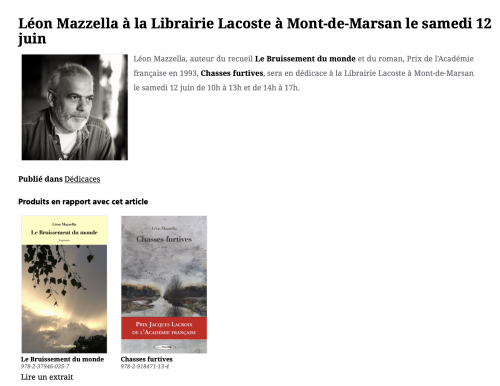

Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.

Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.

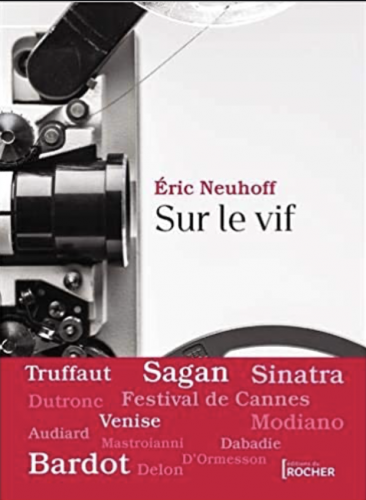

Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.

Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.

Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.

Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.

Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.

Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.

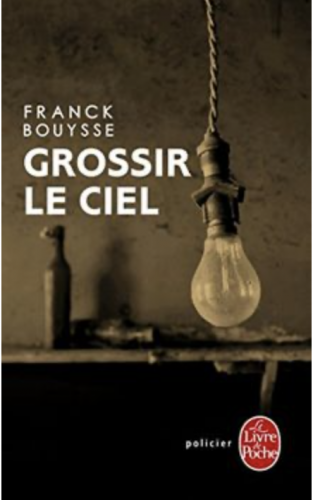

Il y eut cette belle surprise stylistique,  rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...

rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...

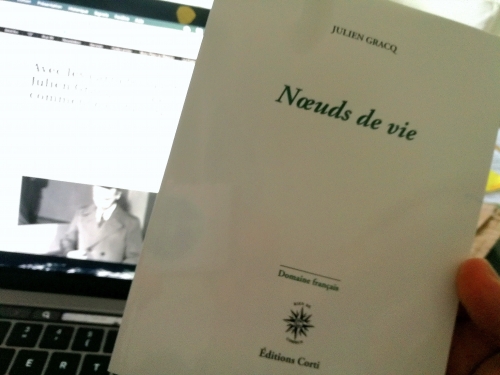

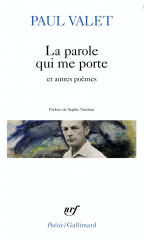

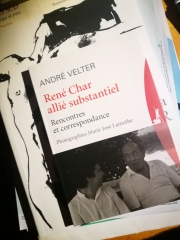

Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »

Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »

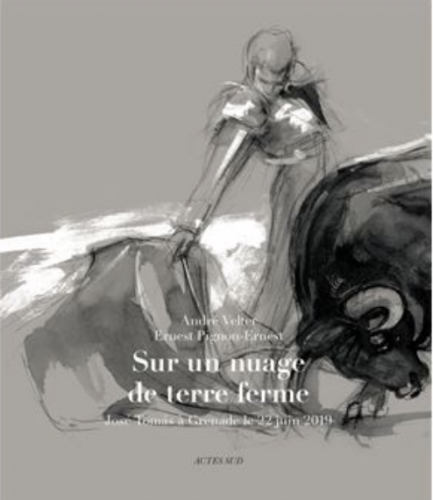

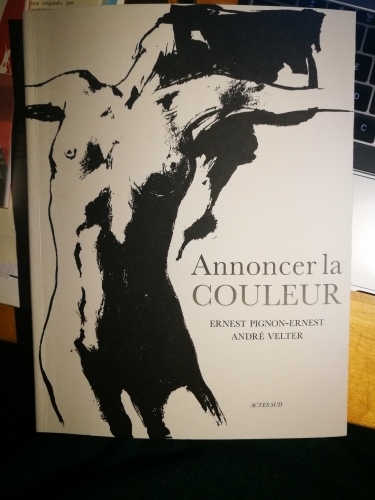

Ainsi, par ailleurs, cet ouvrage de plus en collaboration : André Velter avec Ernest Pignon-Ernest (nous avons évoqué ici même les précédents), nommé Sur un nuage de terre ferme (Actes Sud) et où il est question de tauromachie, mots et dessins mêlés, plus précisément de José Tomás à Grenade le 22 juin 2019. Faena mystique entre toutes. La grâce transcendée en textes et en traits, le vertige, un certain duende, l’émotion qui frissonne durablement ; un torero « sur un nuage de terre ferme ». Soit une chanson de geste d'un singulier maestro qui, lorsqu’il se rend aux arènes, laisse son corps à l’hôtel (dixit Francis Marmande). Le sable et l’indicible, en somme.

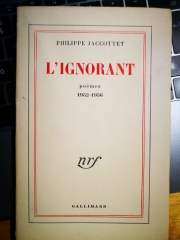

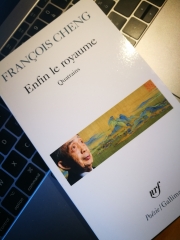

Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.

Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.

Il y eut, dans la même collection fétiche, Poésie/Gallimard, une « compil » (bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...

(bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...

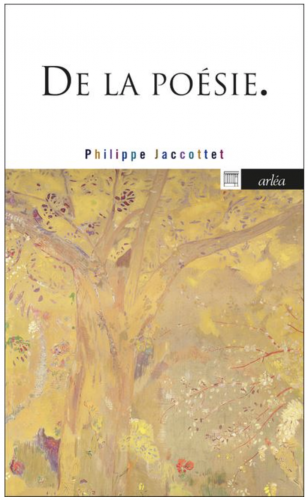

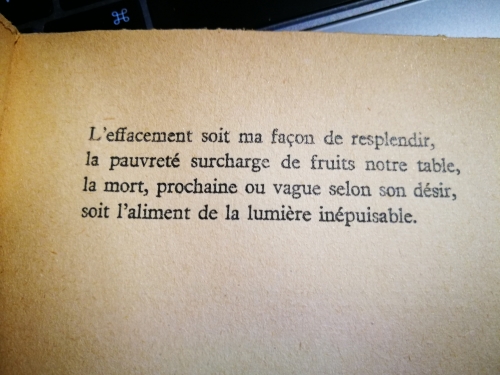

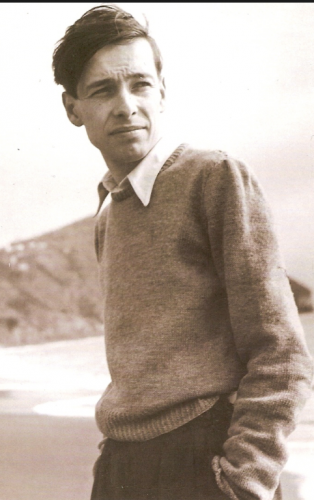

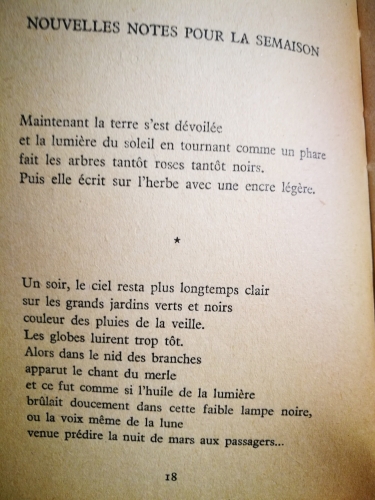

Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

La cuvée T (rouge) 2018 du château Trians, AOP côteaux varois en Provence, produit par Emmanuel Delhom et sa famille, est un vin bio (depuis 2012) capiteux, généreux, ample, très présent, avec des syrah de caractère (80% de l’encépagement) à peine tutoyées par des grenaches (20%) qui ne s’en laissent pas compter. Un vin gourmand et gorgé de notes de fruits rouges. Le flacon, râblé et large d’épaules, donne le ton en désignant son contenu. 18,50€

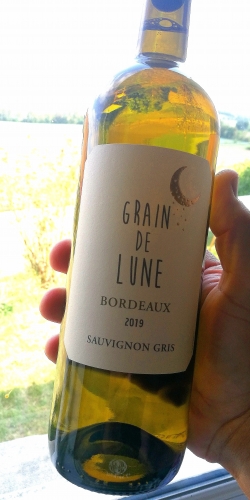

La cuvée T (rouge) 2018 du château Trians, AOP côteaux varois en Provence, produit par Emmanuel Delhom et sa famille, est un vin bio (depuis 2012) capiteux, généreux, ample, très présent, avec des syrah de caractère (80% de l’encépagement) à peine tutoyées par des grenaches (20%) qui ne s’en laissent pas compter. Un vin gourmand et gorgé de notes de fruits rouges. Le flacon, râblé et large d’épaules, donne le ton en désignant son contenu. 18,50€ bordeaux blanc singulier, car le cépage dont il est issu est relativement confidentiel. Robe jaune pâle, des notes d’agrumes mais pas trop, bouche élégante, finale à peine musquée. C’est le compagnon idéal pour un filet de merlu ou des grosses gambas rôties.. C’est Producta vignobles qui propose cette nouvelle cuvée craft pour à peine 5€

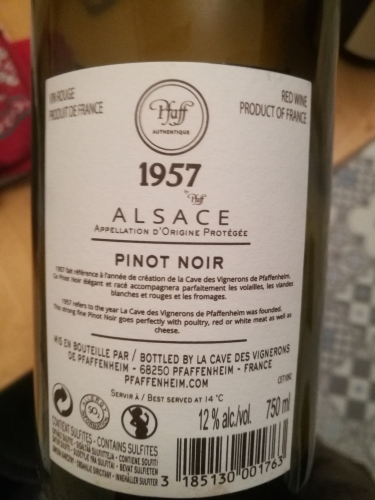

bordeaux blanc singulier, car le cépage dont il est issu est relativement confidentiel. Robe jaune pâle, des notes d’agrumes mais pas trop, bouche élégante, finale à peine musquée. C’est le compagnon idéal pour un filet de merlu ou des grosses gambas rôties.. C’est Producta vignobles qui propose cette nouvelle cuvée craft pour à peine 5€ Le Pinot noir 1957 by Pfaff est un AOP Alsace 2019 qui fait écho à la date de création de la cave des vignerons de Pfaffenheim. La gamme propose aussi un riesling, un gewurztraminer et un pinot gris. Nous avons choisi de découvrir le Pinot noir, lequel offre une belle robe rubis, un nez agréable pourvu de notes franches de framboise et de fraise, et une réelle présence en bouche, avec des tanins délicats. 12€

Le Pinot noir 1957 by Pfaff est un AOP Alsace 2019 qui fait écho à la date de création de la cave des vignerons de Pfaffenheim. La gamme propose aussi un riesling, un gewurztraminer et un pinot gris. Nous avons choisi de découvrir le Pinot noir, lequel offre une belle robe rubis, un nez agréable pourvu de notes franches de framboise et de fraise, et une réelle présence en bouche, avec des tanins délicats. 12€ partie de la nouvelle gamme bio de la famille Abbots & Delaunay, célèbre pour son savoir-faire bourguignon. Nous sommes cependant sur les collines de Limoux (Sud de France) avec ce flacon sérieux. Belle robe pourpre, nez de petits fruits rouges et noirs (framboise et myrtille dominent), bouche ronde et délicate avec une finale légèrement boisée. Les tanins, tendrement épicés, s’expriment au bout d’une trentaine de minutes, lorsque le vin a trouvé son équilibre. 13€

partie de la nouvelle gamme bio de la famille Abbots & Delaunay, célèbre pour son savoir-faire bourguignon. Nous sommes cependant sur les collines de Limoux (Sud de France) avec ce flacon sérieux. Belle robe pourpre, nez de petits fruits rouges et noirs (framboise et myrtille dominent), bouche ronde et délicate avec une finale légèrement boisée. Les tanins, tendrement épicés, s’expriment au bout d’une trentaine de minutes, lorsque le vin a trouvé son équilibre. 13€ Brio 2009, second vin du château Cantenac Brown, est une splendeur lorsqu’on le marie à une txuleta de bœuf souletin maturée à souhait, mais également pour lui seul ! Ce margaux de noble extraction (3e cru classé 1855), sur un millésime des plus réussis de ces vingt dernières années et davantage, est un régal de gourmandise et de fruité (cerise mûre, pruneau en finale), d’élégance (tanins formidables), et de délicatesse (léger vanillé) alliés à une force intérieure qui signe les vins des grands terroirs bordelais. Ajoutez une fraîcheur et une longueur exceptionnelle, et vous n’attendez pas la fin du repas pour passer commande. 40€ environ.

Brio 2009, second vin du château Cantenac Brown, est une splendeur lorsqu’on le marie à une txuleta de bœuf souletin maturée à souhait, mais également pour lui seul ! Ce margaux de noble extraction (3e cru classé 1855), sur un millésime des plus réussis de ces vingt dernières années et davantage, est un régal de gourmandise et de fruité (cerise mûre, pruneau en finale), d’élégance (tanins formidables), et de délicatesse (léger vanillé) alliés à une force intérieure qui signe les vins des grands terroirs bordelais. Ajoutez une fraîcheur et une longueur exceptionnelle, et vous n’attendez pas la fin du repas pour passer commande. 40€ environ. sympas. Il y a un blanc moelleux, un Pacherenc du Vic-Bilh 2019 proposé en demi-bouteille : jolies notes d’ananas mûr et d’agrumes confits. Un vin pas trop chargé en « sucre », avec une pointe d’acidité qui donne un coup de fouet bienvenu (6,40€). Et un Madiran. Nous avons dégusté ce dernier dans le millésime 2019 avec beaucoup de plaisir. Il est issu de tannats et des cabernets (sauvignon et franc) d’une belle vérité. Franc, direct, voilà un madiran de caractère qui peut se résumer par les mots de puissance élégante. Belle robe grenat sombre, nez de fruits noirs (mûre) et de réglisse. Bouche soyeuse, avec des notes épicées (vanille). Un régal avec un simple magret. 6,95€

sympas. Il y a un blanc moelleux, un Pacherenc du Vic-Bilh 2019 proposé en demi-bouteille : jolies notes d’ananas mûr et d’agrumes confits. Un vin pas trop chargé en « sucre », avec une pointe d’acidité qui donne un coup de fouet bienvenu (6,40€). Et un Madiran. Nous avons dégusté ce dernier dans le millésime 2019 avec beaucoup de plaisir. Il est issu de tannats et des cabernets (sauvignon et franc) d’une belle vérité. Franc, direct, voilà un madiran de caractère qui peut se résumer par les mots de puissance élégante. Belle robe grenat sombre, nez de fruits noirs (mûre) et de réglisse. Bouche soyeuse, avec des notes épicées (vanille). Un régal avec un simple magret. 6,95€ La cave du Marmandais offre de L’Air Libre avec ses deux flacons sans sulfites ajoutés. Ce sont un rouge (merlot 65%t, malbec, cabernet franc) et un rosé (cabernet sauvignon 53%, cabernet franc, merlot, malbec, fer servadou) tout simples, élevés en cuve inox, sans chichis, de vrais vins de copains, de fraîcheur, de charme, de fruité léger et d’apéro. 6,50€

La cave du Marmandais offre de L’Air Libre avec ses deux flacons sans sulfites ajoutés. Ce sont un rouge (merlot 65%t, malbec, cabernet franc) et un rosé (cabernet sauvignon 53%, cabernet franc, merlot, malbec, fer servadou) tout simples, élevés en cuve inox, sans chichis, de vrais vins de copains, de fraîcheur, de charme, de fruité léger et d’apéro. 6,50€

Garouge et Déshaltère. Les étiquettes de ces deux vins sont drôles, et leur jeu de mots bienvenu. Le premier est un 100% syrah 2020 des Collines Rhodaniennes pourvu d’un nez riche en fraise des bois et en mara aussi. Bouche gourmande, simple, on sent les jeunes syrah, n’hésitez pas à rafraîchir la bouteille tandis que vous disposez la chiffonnade de jamón et de chorizo de bellota. Déshaltère 2020, est lui aussi issu de syrah, et il se revendique moelleux. Or, il est plutôt agréablement sec. À servir « frappé », ce rosé humble au nez de fruits rouges et de bonbon anglais présente une grande douceur persistante en bouche. Alliances : un fromage de chèvre frais. 5,90€

Garouge et Déshaltère. Les étiquettes de ces deux vins sont drôles, et leur jeu de mots bienvenu. Le premier est un 100% syrah 2020 des Collines Rhodaniennes pourvu d’un nez riche en fraise des bois et en mara aussi. Bouche gourmande, simple, on sent les jeunes syrah, n’hésitez pas à rafraîchir la bouteille tandis que vous disposez la chiffonnade de jamón et de chorizo de bellota. Déshaltère 2020, est lui aussi issu de syrah, et il se revendique moelleux. Or, il est plutôt agréablement sec. À servir « frappé », ce rosé humble au nez de fruits rouges et de bonbon anglais présente une grande douceur persistante en bouche. Alliances : un fromage de chèvre frais. 5,90€ Rouge Fusion 2018 de la Cave de Lugny est une vraie découverte. Cédric Gayet fait se rencontrer Pinot noir et Gamay, et « ça le fait ». Le mariage est connu. Mais, là, il y a du nouveau : les gamay sont élevés en fûts de chêne et en cuves, et les pinots le sont en cuves classiques et en cuve béton ovoïde six mois durant, vous savez ces grands œufs que l’on voit de plus en plus dans les chais ? L’assemblage suit, qui produit un vin étonnament aromatique. Cerise, framboise explosent au nez, et la bouche, ronde, est d’une grande tendresse. Étiquette sympa et un brin militante, avec l’œuf qui y figure. 11,20€

Rouge Fusion 2018 de la Cave de Lugny est une vraie découverte. Cédric Gayet fait se rencontrer Pinot noir et Gamay, et « ça le fait ». Le mariage est connu. Mais, là, il y a du nouveau : les gamay sont élevés en fûts de chêne et en cuves, et les pinots le sont en cuves classiques et en cuve béton ovoïde six mois durant, vous savez ces grands œufs que l’on voit de plus en plus dans les chais ? L’assemblage suit, qui produit un vin étonnament aromatique. Cerise, framboise explosent au nez, et la bouche, ronde, est d’une grande tendresse. Étiquette sympa et un brin militante, avec l’œuf qui y figure. 11,20€

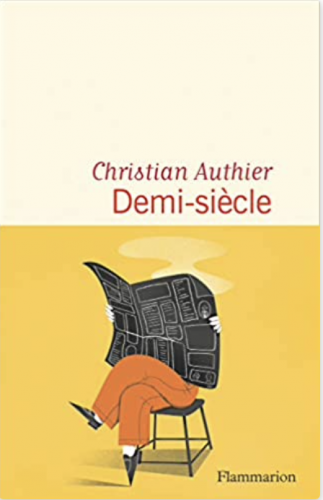

Avec « Demi-siècle », Christian Authier se lâche davantage qu’à l’accoutumée. Sa prose est plus déliée, décontractée, farcie par endroits de parler à voix haute (il manque juste le son). Les formules, les traits, les remarques sur notre monde tel qu'il va plus ou moins bien sont toujours aussi ciselées, percutantes et pertinentes, mais il y a davantage de laisser faire, de tableaux minutieusement décrits dans un style d’une souplesse féline – les deux soirées de la fin du livre (surtout la longue première, hilarante), sont un régal fitzgeraldien, ou capotien (si ça se dit, pour Truman). Nous retrouvons l’auteur et son double, Patrick Berthet (la fidélité à la référence de ce patronyme est devenue indéfectible), journaliste « vieille école » ignorant les réseaux sociaux, cultivant un goût précis pour les bons flacons dont chacun, débouché au fil des pages, est précisément nommé (de Gramenon, des Foulards rouges, de Drappier, de Selosse, de l’Anglore, nous sommes informés de cuvées précises, et pas des moindres – et les partageons en pensée avec Patrick et ses potes tout en lisant). Laurence – une fois n’est pas coutume, une femme d’importance, escorte le narrateur, et il s’agit là d’un amour fort. Ces deux là s’aiment à Paris, à Toulouse (dont on connaît à la fin du livre le nom de chaque rue et place), à Istanbul, à Beyrouth sans mesure, et avec une franchise intérieure enviable. « Demi-siècle » est un brin désenchanté comme les quatre ou cinq précédents romans de Authier, bardé de touches à la Houellebecq sur notre triste époque numérisée et envahie par des Arthur qui sont davantage Andersen que Rimbaud. C’est un livre toujours aussi imprégné de cinéma – une drogue dure -, de rock de légende, et de littérature de référence, comme on le dirait de « la puissance de feu d’un croiseur et des flingues de concours ». Les codes, les lieux (comme le Comptoir du relais, à l’Odéon, Paris VI), sont nombreux, et les aficionados, ou bien les habitués de la production de Christian Authier, s’amusent à les reconnaître en les annotant en marge, au crayon. Un jeu toujours réconfortant, façon chat qui ronronne, affalé sur le chauffage. Et la lecture de ce roman tendre et croquant à la fois comme une saint-jacques impeccablement snackée en devient un régal pâtissier. L.M.

Avec « Demi-siècle », Christian Authier se lâche davantage qu’à l’accoutumée. Sa prose est plus déliée, décontractée, farcie par endroits de parler à voix haute (il manque juste le son). Les formules, les traits, les remarques sur notre monde tel qu'il va plus ou moins bien sont toujours aussi ciselées, percutantes et pertinentes, mais il y a davantage de laisser faire, de tableaux minutieusement décrits dans un style d’une souplesse féline – les deux soirées de la fin du livre (surtout la longue première, hilarante), sont un régal fitzgeraldien, ou capotien (si ça se dit, pour Truman). Nous retrouvons l’auteur et son double, Patrick Berthet (la fidélité à la référence de ce patronyme est devenue indéfectible), journaliste « vieille école » ignorant les réseaux sociaux, cultivant un goût précis pour les bons flacons dont chacun, débouché au fil des pages, est précisément nommé (de Gramenon, des Foulards rouges, de Drappier, de Selosse, de l’Anglore, nous sommes informés de cuvées précises, et pas des moindres – et les partageons en pensée avec Patrick et ses potes tout en lisant). Laurence – une fois n’est pas coutume, une femme d’importance, escorte le narrateur, et il s’agit là d’un amour fort. Ces deux là s’aiment à Paris, à Toulouse (dont on connaît à la fin du livre le nom de chaque rue et place), à Istanbul, à Beyrouth sans mesure, et avec une franchise intérieure enviable. « Demi-siècle » est un brin désenchanté comme les quatre ou cinq précédents romans de Authier, bardé de touches à la Houellebecq sur notre triste époque numérisée et envahie par des Arthur qui sont davantage Andersen que Rimbaud. C’est un livre toujours aussi imprégné de cinéma – une drogue dure -, de rock de légende, et de littérature de référence, comme on le dirait de « la puissance de feu d’un croiseur et des flingues de concours ». Les codes, les lieux (comme le Comptoir du relais, à l’Odéon, Paris VI), sont nombreux, et les aficionados, ou bien les habitués de la production de Christian Authier, s’amusent à les reconnaître en les annotant en marge, au crayon. Un jeu toujours réconfortant, façon chat qui ronronne, affalé sur le chauffage. Et la lecture de ce roman tendre et croquant à la fois comme une saint-jacques impeccablement snackée en devient un régal pâtissier. L.M.

Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami.

Il y eut, douloureusement, le roman posthume de Denis Tillinac, Le Patio bleu (Les Presses de la Cité). Sa page de faux-titre sans dédicace – et pour cause, résonna longtemps comme le timbre éraillé de sa voix, « Comment tu vas!.. ». Il y a tout là-dedans, il y a beaucoup dans cet épais roman riche d’images percutantes et de phrases aussi tendres qu’assassines parfois, et si justes, si fortes. Il s’y trouve une maturité de romancier impeccablement ramassée, une intrigue tillinacienne totale, la province gersoise, Condom – d’Artagnan n’est pas loin -, des Rastignac femelles, le désir d’en découdre avec une bourgeoise a priori rangée, les intrigues de ministère comme il y en eut de cour, les coups bas ou fourrés, l’amitié triomphale, les non-dits et les ouï-dire, la tendresse des paysages d’une France encore profonde dans tous les sens du terme, une mélancolie viscérale et bougonne par crainte de paraître trop délicate, des traits d’une justesse dans le mille à faire pâlir le La Bruyère des Caractères. Une ambiance IVe République, avec un Chirac en culottes courtes, une atmosphère « rad-soc » qui eut cours dans les campagnes qu’un jacobinisme arrogant ignorait, de Bellême (Perche) à Tulle (Corrèze), en passant par Condom, donc. Un air de Claude Sautet à la caméra plane sur ce dernier opus de Denis, et l’on se souvient tout à trac de son regard de saurien lorsque le silence se faisait parfois, qu’il suspendait sa cigarette (moment rare), et que nous l’entendions nous dire tant de choses dans le virage du rien. Salut l’ami. Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.

Il y eut la somme de chroniques d’Éric Neuhoff parues dans Le Figaro, sous le titre Sur le vif (Le Rocher), évoqué brièvement ici il y a peu, pour nous offrir le plaisir de relire les phrases brèves et toniques, à la Nimier, le style félin et claquant de son héritier spirituel. Qu’il évoque Biarritz, Brigitte Bardot, Los Angeles, Françoise Sagan, la Fontaine de Trévi, Frédéric Berthet, Cadaqués, Stallone comme Mastroianni, le Toulouse de Christian Authier ou encore l’une de ses idoles, Frank Sinatra, Dieppe ou Truman Capote, Le Ritz ou Michel Déon, Neuhoff délivre ses denses déclarations d’amour comme on ne délivre plus des compressions de César, car lui le fait avec tact et sensibilité, intelligence et style. Un pur bonheur.

Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant.

Et, comme le hasard n’existe pas, il y eut deux compilations fraternelles quasiment au même moment à l’étal des librairies : d'un côté, les romans corréziens de « Tilli » chez Omnibus, Le Bonheur en Corrèze, qui rassemble en un épais pavé huit de ses romans essentiels, et de l’autre, trois romans indispensables de Neuhoff réunis par Albin Michel, Les romans d’avant. Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement.

Il y eut le premier roman d’Olivier Mony, Ceux qui n’avait pas trouvé place (Grasset) retardé pour cause de pandémie, enfin entre nos mains (nous l’achetâmes le jour de sa parution), un bref roman modianesque en diable – tant qu’on croirait entendre la voix de Patrick le Nobel le dicter, avec des personnages foutraques, soit attachants (Serge, bien sûr, Elkoubi, etc, et puis Piètre, et d’autres), un Bordeaux lisse et troussé en connaisseur, et au fond un livre comme un tapis volant sur lequel nous sommes priés gentiment d’embarquer, ce que nous avons fait gaiement. rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...

rugueuse et âpre, si vraie « avé l’accent » médocain, ces très courtes nouvelles qui circonscrivent des personnages forts, durs, à la Franck Bouysse, des scènes d’un quotidien que peu connaissent, sauvage, reculé, essentiel car forestier, chasseur, braconnier, rude, d’une vérité crue à côté de laquelle steak tartare et carpaccio passent pour des carnes cuites. Presqu’îles, de Yan Lespoux (Agullo) est un livre précieux comme un premier roman de Sylvie Germain ou de Jean Carrière. Un beau cèpe cru dans ce beau voisinage gionesque-là...

Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. »

Il y eut l’annonce du Printemps des poètes, avec pour thème Le Désir, loué par Sophie Nauleau chez Actes Sud (nous attendons l’ouvrage), et des phares ici et là pour éclairer la route du mot qui émeut plus qu’un coup de foudre. André Velter, compagnon de la précitée, livre Séduire l’Univers, précédé de À contre-peur, illustré de « tracés sonores » de Jean Schwarz (le premier), et de quatre « ciels » de Marie-Dominique Kessler (le second). Il s’agit de l’un de ces livres composés à plusieurs mains, dont Velter a l’habitude, et qui produisent un dialogue en fruition, une poésie non pas amalgamée, mais épousée, risquons un mot : « puzzle-isée », c’est l’agudeza de Baltasar Gracián invoquée par l’auteur, autrement dit l’acuité ingénieuse, dont il est ici question. « Par-delà l’espace et le temps », dit l’auteur, « il est des affinités électives, ou ce que Julien Gracq appelait des consanguinités d’esprit, qui ne peuvent durablement rester sans résurgence. » Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille.

Il y eût la somme infiniment précieuse, l’anthologie personnelle de l’immense Charles Juliet que propose Poésie/Gallimard, Pour plus de lumière, 1990-2012. L’essentiel, choisi donc par l’auteur lui-même (à l’instar de Commune présence, de Char, et de L’encre serait de l’ombre, de Jaccottet), d’une poésie placée sous le signe d’une « ardente recherche de la lumière » (et je m’autorise à reproduire ici, avec ces quelques mots, un extrait de la dédicace que l’auteur a rédigée sur mon exemplaire). Nous y retrouvons les recueils majeurs comme Affûts, Ce pays du silence, Moisson... Des trésors réunis en un seul recueil lourd et compact, que l’on a envie de trimbaler chaque week-end, où que l’on aille. (bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...

(bilingue) d’Erri de Luca, Aller simple, suivi de L’hôte impénitent, où l’on retrouve l’auteur limpide d’œuvre sur l’eau. Poésie presque parlée, comme récitée à l’église le matin, morale par endroits, humble toujours, où la barque et le filet du pêcheur, ses quelques prises, ont la grâce du simple recueillant avec reconnaissance ce qui lui suffit. Demi-surprise : Aller simple évoque l’épopée tragique des migrants échouant tant bien que mal sur les côtes italiennes, ou la poésie devient politique, militante, mais avant tout humaniste avec une remarquable sobriété qui rappelle les récits de Primo Levi. Cependant, les poèmes qui composent L'hôte impénitent nous font retrouver le De Luca romancier devenu alpiniste mystique, et toujours sensuel, dont les épaules porteront toujours les traces salées de la Méditerranée, du côté de l'île d'Ischia...

Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

Enfin, il y eut, juste après la disparition du très grand Philippe Jaccottet, deux inédits, Le dernier livre de Madrigaux, et La Clarté Notre-Dame (Gallimard), pour nous rappeler à l’essentiel, soit au chant fragile des oiseaux à l’aube dans un verger de peu planté de longue date à Grignan, dans la Drôme, l’écho d’une cloche des Vêpres à Salernes (où vécut sur le tard le regretté Pierre Moinot), « dans l’enceinte sacrée, très-haut » (Hölderlin), des mots simples comme de ces brindilles dont Char rêvait de bâtir un rempart, des mots tragiques à peine d’un poète avouant son grand âge et citant Hölderlin encore comme on lance un grappin, « Énigme, ce qui sourd pur ». Des textes essentiels et crépusculaires, et néanmoins heureux, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer Claudio Monteverdi, « c’est par urgence que sa voix prend feu ». « Ainsi lié, je me délivre de l’hiver »... Jaccottet a rejoint, à 95 ans, « le tissu bleu du ciel ». Et nous continuerons d’entretenir commerce quotidien avec son œuvre capitale. L.M.

vin est un Largo de Haendel. Il fut dégusté pour lui-même au premier verre, puis il escorta avec élégance, voire avec courtoisie, un dos de cabillaud épais et juteux. J'ajoute qu'il épouse par ailleurs la lecture des chroniques parues dans Le Figaro et rassemblées, d'Éric Neuhoff, Sur le vif, car il y a là aussi une mélancolique douceur sous le claquant du masque d'un Hussard sachant comme personne dire ses préférences et taire ses blessures. Un vin et un livre à la fois légers et profonds. Le grand style, quoi. L.M.

vin est un Largo de Haendel. Il fut dégusté pour lui-même au premier verre, puis il escorta avec élégance, voire avec courtoisie, un dos de cabillaud épais et juteux. J'ajoute qu'il épouse par ailleurs la lecture des chroniques parues dans Le Figaro et rassemblées, d'Éric Neuhoff, Sur le vif, car il y a là aussi une mélancolique douceur sous le claquant du masque d'un Hussard sachant comme personne dire ses préférences et taire ses blessures. Un vin et un livre à la fois légers et profonds. Le grand style, quoi. L.M.

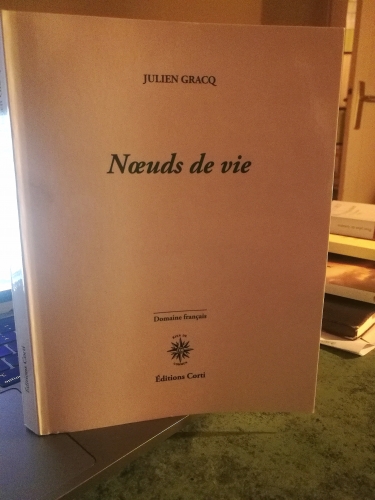

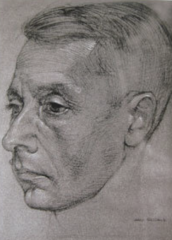

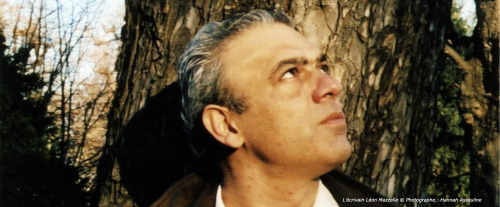

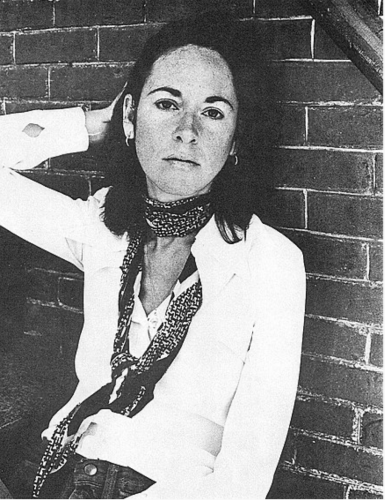

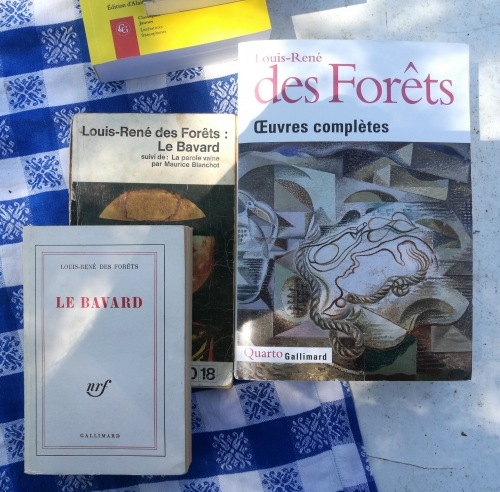

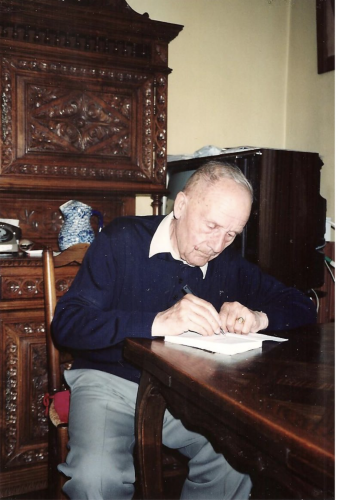

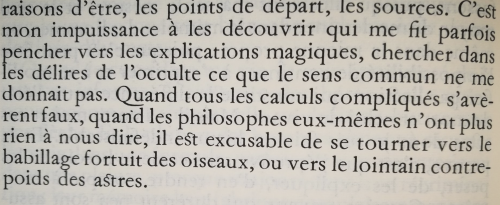

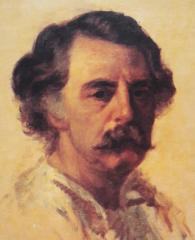

(*) Éditions Corti, 18€ (notons que le prénom de José Corti a disparu de l’enseigne, et que depuis quelques années déjà, les livres publiés sous la houlette de Bertrand Fillaudeau, co-directeur avec Fabienne Raphoz, mais pas parce que l'oiseau, hélas, sont dûment massicotés et plus non-découpés ; comme tous les autres en somme. Rien de commun, ou presque...). Ci-contre, portrait de l'auteur par Hans Bellmer qui était accroché dans le salon où il recevait ses aficionados...

(*) Éditions Corti, 18€ (notons que le prénom de José Corti a disparu de l’enseigne, et que depuis quelques années déjà, les livres publiés sous la houlette de Bertrand Fillaudeau, co-directeur avec Fabienne Raphoz, mais pas parce que l'oiseau, hélas, sont dûment massicotés et plus non-découpés ; comme tous les autres en somme. Rien de commun, ou presque...). Ci-contre, portrait de l'auteur par Hans Bellmer qui était accroché dans le salon où il recevait ses aficionados...

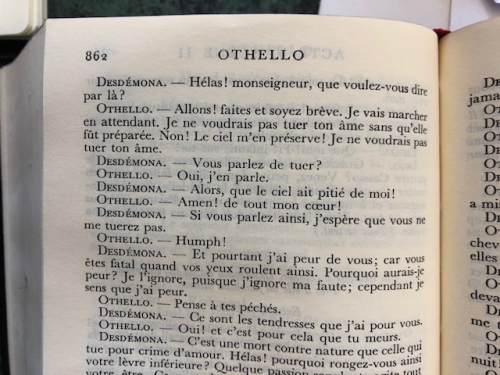

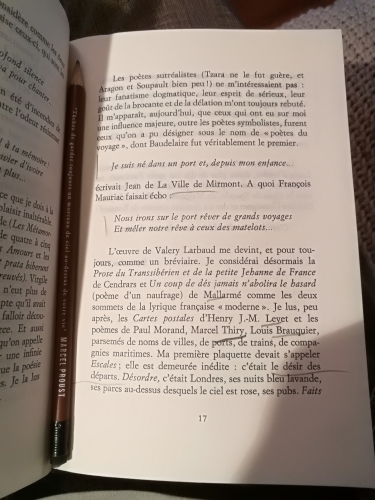

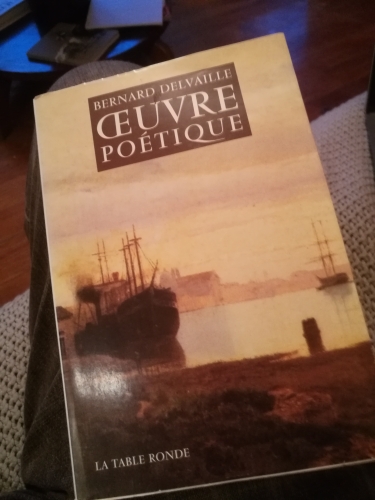

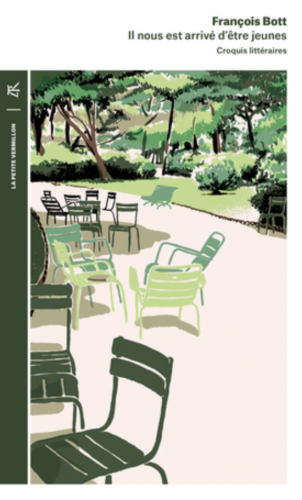

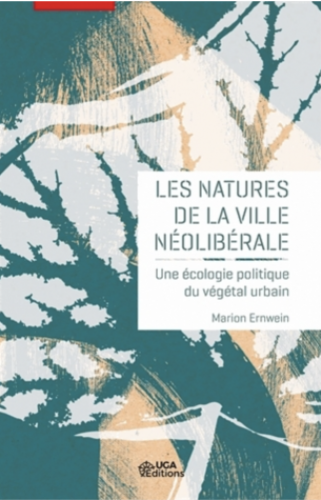

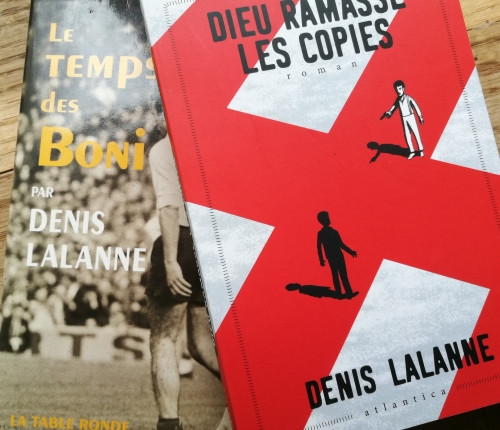

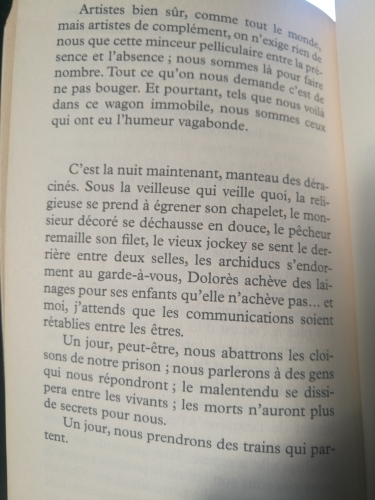

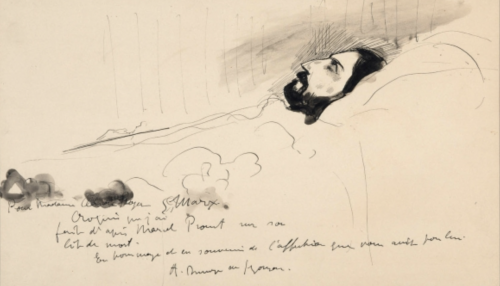

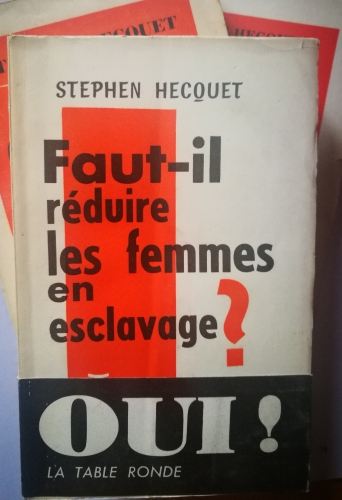

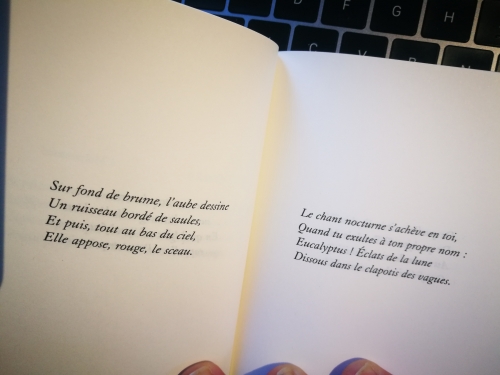

Et, dans cette attente... La Petite Vermillon (La Table Ronde) propose plusieurs titres de Maurice Genevoix : Rroû, La Mort de près, Trente mille jours, et Pour Genevoix, splendide hommage rendu par Michel Bernard (l'un des ardents artisans du transfert des cendres de Genevoix qui aura lieu cet après-midi en haut de la Montagne Sainte-Geneviève, avec feu Bernard Maris et feue la femme de Maris, Sylvie Genevoix, fille de Maurice,). Voir aussi à La Table Ronde (en grand format, donc), La Ferveur du souvenir, sur la Grande Guerre également (essais rassemblés par Laurence Campa, dont le travail sur l'oeuvre de Genevoix - et celle d'Apollinaire - est admirable. Photo ci-dessus d'un extrait que j'eus plaisir à publier dans le même gros hors-série de L'Express cité plus haut). Les classiques de Maurice Genevoix (Raboliot, La Forêt perdue, La Dernière harde, mais également Forêt voisine, Rémi des Rauches,...) sont disponibles en format de poche, au Livre de Poche, chez Garnier Flammarion, aux Cahiers Rouges (Grasset), ou encore en folio. Il faut lire, et relire à la fois le Genevoix de la boucherie tragique des Éparges, et celui des forêts solognotes braconnières et des bords de Loire hantés par une faune mystérieuse...

Et, dans cette attente... La Petite Vermillon (La Table Ronde) propose plusieurs titres de Maurice Genevoix : Rroû, La Mort de près, Trente mille jours, et Pour Genevoix, splendide hommage rendu par Michel Bernard (l'un des ardents artisans du transfert des cendres de Genevoix qui aura lieu cet après-midi en haut de la Montagne Sainte-Geneviève, avec feu Bernard Maris et feue la femme de Maris, Sylvie Genevoix, fille de Maurice,). Voir aussi à La Table Ronde (en grand format, donc), La Ferveur du souvenir, sur la Grande Guerre également (essais rassemblés par Laurence Campa, dont le travail sur l'oeuvre de Genevoix - et celle d'Apollinaire - est admirable. Photo ci-dessus d'un extrait que j'eus plaisir à publier dans le même gros hors-série de L'Express cité plus haut). Les classiques de Maurice Genevoix (Raboliot, La Forêt perdue, La Dernière harde, mais également Forêt voisine, Rémi des Rauches,...) sont disponibles en format de poche, au Livre de Poche, chez Garnier Flammarion, aux Cahiers Rouges (Grasset), ou encore en folio. Il faut lire, et relire à la fois le Genevoix de la boucherie tragique des Éparges, et celui des forêts solognotes braconnières et des bords de Loire hantés par une faune mystérieuse...

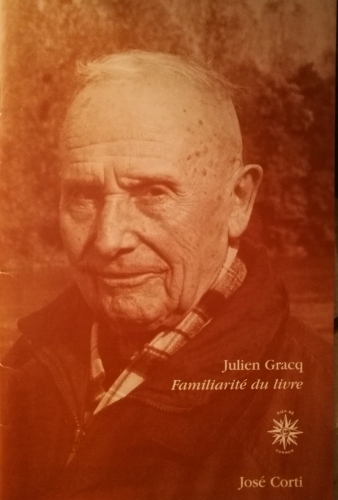

Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M.

Douglas Potier, jeune élu sans étiquette âgé de 25 ans, appartenant au conseil municipal de la commune de Bolbec, Seine-Maritime, aurait pris à partie plusieurs élues de son assemblée en les traitant de « bécasses » et d’ « animal de ferme », au motif qu’elles s’efforçaient de couvrir sa parole lorsqu’il la prenait. Je me fiche totalement de la teneur locale du débat, et de l’enjeu dont il fut question. Y compris des animaux de ferme. Je souhaite juste rectifier certains tirs (à canon lisse, c’est préférable), en chuchotant à ce trublion qui souhaite que « les bécasses qui ricanent (...) soient rappelées à l’ordre », qu'il a, ce faisant (pan!) prononcé une ineptie ornithologique, cynégétique, ontologique, et autres giques. Ce qui me turlupine, c’est cette tendance à vouloir comparer la supposée bêtise féminine (je sens qu’en écrivant ces deux mots, je vais écoper d’au moins 2 963 lynchages de la part des procureuses de la raie publique), à un oiseau, Scolopax rusticola, lequel est doté d’une intelligence tellement rare qu’elle est (inconsciemment) jalousée par l’ensemble de la gent ailée. Car, oui, la bécasse est un oiseau d’une subtilité exceptionnelle, d’une discrétion qui devrait servir d’exemple au traoerisme ambiant (lequel rappelle, un cran en dessous, un certain nabilisme auréolé d’une pensée historique, « Allo, quoi ! » souvenez-vous, en référence à un shampoing, dont les vertus étaient éloignées de celles que la lecture de Spinoza procure jusqu'au cuir chevelu). Que cette « dame au long bec », ou « mordorée », la bécasse donc, d’une habileté naturelle extrême, d’une humilité qui n’a d’égale que son mimétisme, lequel augmente son sens de la pudeur et de l’élégance, ne saurait continuer de souffrir de passer pour le synonyme d’attributs négatifs, idiots, décervelés. La bécasse, la « dame des bois », solitaire le plus clair de son temps, est un oiseau (féminisé, quel que soit son sexe), que tout amateur, tout ornithologue improvisé, tout chasseur dévot, vénère comme une Déesse. Alors, lorsque, sans même avoir besoin de dégainer Maupassant et ses splendides « Contes de la bécasse » comme on épaule un calibre 20 au pied d’un chêne perdu dans une pinède landaise (au hasard) à l’instant où la cloche du chien se tait, je dirai juste à Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime prompte à condamner les propos « sexistes » de Douglas Potier – mais surtout à ce dernier -, qu’il devraient mieux choisir ou colporter les noms de volatiles dont les femmes de leur conseil et de leur assemblée sont affublées. Au moins par respect pour les oiselles. S’il vous plaît. Que n’avons-nous pas entendu parler plutôt de « triple buse » (pourquoi triple, d’ailleurs, je me le demande chaque fois), de « dinde », et autres (têtes de) « linottes ». Non. Retenez juste que la bécasse, donc, est un oiseau d’une « intelligence » rare (je risque le mot, car Darwin roupille, et que Buffon prend l'apéro - j’en profite !), qui fascine depuis l’aube de l’humanité civilisée, tout être humain botté épris de beauté sauvage, sensible et pure. Bref, être traitée de bécasse est un honneur, mesdames. CQFD. L.M. Petite brassée à dominante poétique (comme souvent, ici). Les Poèmes bleus de Georges Perros disent sa Bretagne avec simplicité, comme l'auteur des fameux Papiers collés savait le faire. Avec fluidité et de manière percutante, comme un coup de poing de coton. Tout en souplesse et délicatesse bourrue.

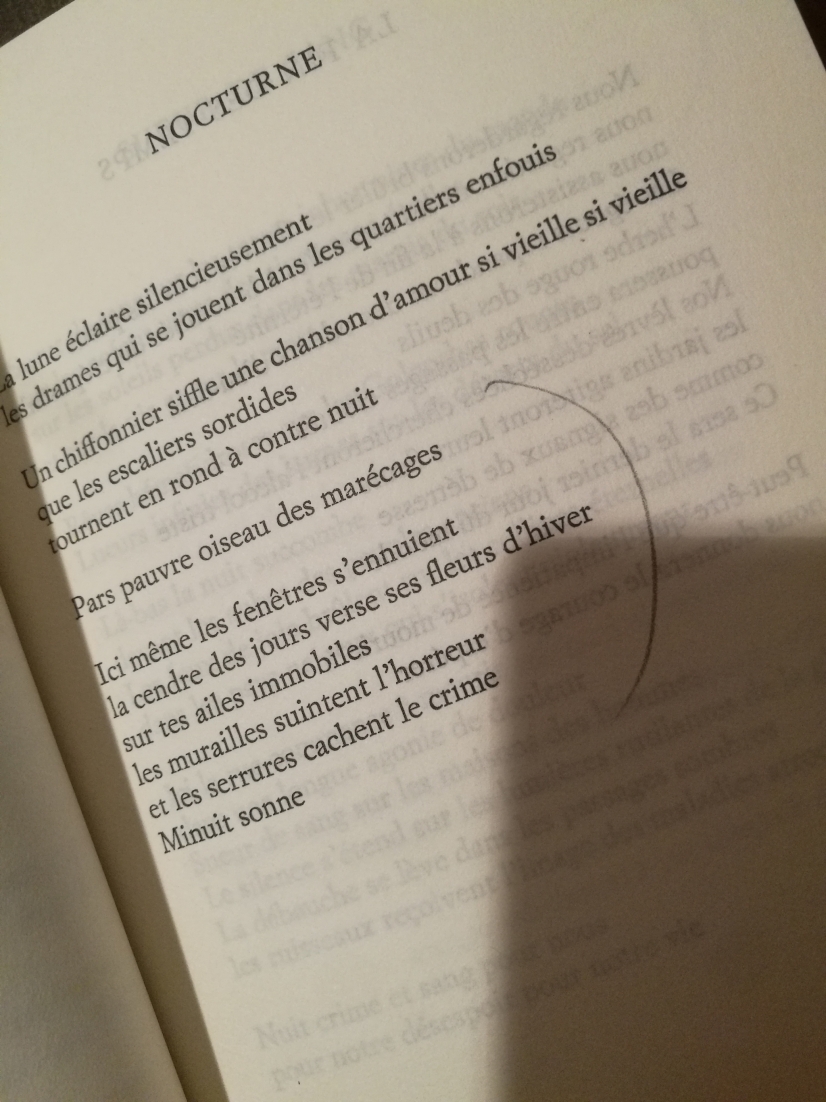

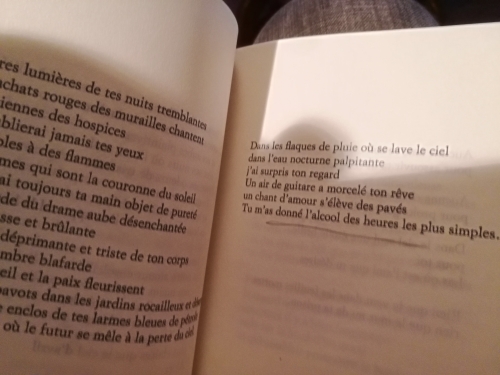

Petite brassée à dominante poétique (comme souvent, ici). Les Poèmes bleus de Georges Perros disent sa Bretagne avec simplicité, comme l'auteur des fameux Papiers collés savait le faire. Avec fluidité et de manière percutante, comme un coup de poing de coton. Tout en souplesse et délicatesse bourrue.  L'oeuvre poétique d'Andrée Chedid est quasiment rassemblée en un copieux volume, Textes pour un poème, suivi de Poèmes pour un texte. Préfacée par "M", Matthieu Chédid, son petit-fils, cette somme s'attache à la concision, à la lucidité sans compromis. La poésie est naturelle. Elle est l'eau de notre seconde soif, écrit-elle. Tout elle...

L'oeuvre poétique d'Andrée Chedid est quasiment rassemblée en un copieux volume, Textes pour un poème, suivi de Poèmes pour un texte. Préfacée par "M", Matthieu Chédid, son petit-fils, cette somme s'attache à la concision, à la lucidité sans compromis. La poésie est naturelle. Elle est l'eau de notre seconde soif, écrit-elle. Tout elle... De Lydie Dattas, Le Livre des anges, suivi deLa Nuit spirituelle (écrit pour Jean Genet), et de Carnet d'une allumeuse, sont l'essentiel de l'oeuvre de cette étonnante femme qui épousa Alexandre Bouglione (du cirque éponyme), et créa avec lui le cirque Romanès (Alexandre, Romanès cette fois, publia par la suite des poèmes chez Gallimard...), et compagne de Christian Bobin... Sa poésie possède une puissance lyrique qui n'a d'égale que la sensualité de ses vers libres, sauvages. Lisez Dattas.

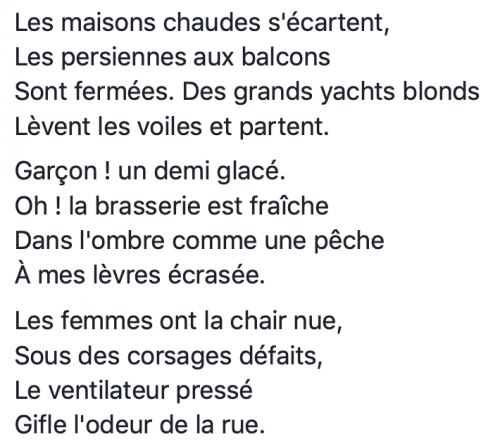

De Lydie Dattas, Le Livre des anges, suivi deLa Nuit spirituelle (écrit pour Jean Genet), et de Carnet d'une allumeuse, sont l'essentiel de l'oeuvre de cette étonnante femme qui épousa Alexandre Bouglione (du cirque éponyme), et créa avec lui le cirque Romanès (Alexandre, Romanès cette fois, publia par la suite des poèmes chez Gallimard...), et compagne de Christian Bobin... Sa poésie possède une puissance lyrique qui n'a d'égale que la sensualité de ses vers libres, sauvages. Lisez Dattas. De Joris-Karl Huysmans, Le Drageoir aux épices, et Croquis parisiens sont loin d'égaler À rebours ou tout autre texte en prose de cet auteur devenu culte, et pléiadisé de fraîche date. Sauf que l'esthète que nous savons se situe dans la droite ligne des poètes aimant la prose poétique, comme Aloysius Bertrand et Charles Baudelaire. Chez Huysmans, la moindre scène de rue, de brasserie, sert à croquer des personnages anonymes, à la vie minuscule, et ils en deviennent des gravures, des eaux (de vie) fortes.

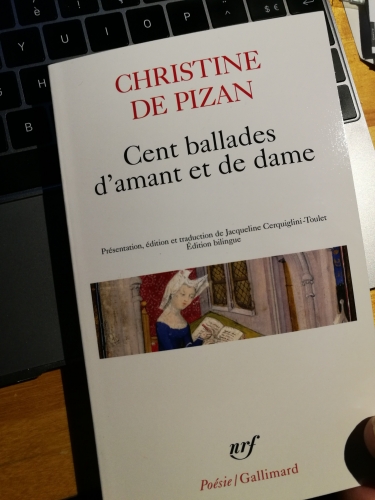

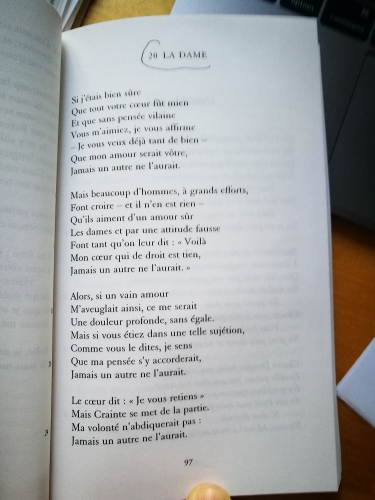

De Joris-Karl Huysmans, Le Drageoir aux épices, et Croquis parisiens sont loin d'égaler À rebours ou tout autre texte en prose de cet auteur devenu culte, et pléiadisé de fraîche date. Sauf que l'esthète que nous savons se situe dans la droite ligne des poètes aimant la prose poétique, comme Aloysius Bertrand et Charles Baudelaire. Chez Huysmans, la moindre scène de rue, de brasserie, sert à croquer des personnages anonymes, à la vie minuscule, et ils en deviennent des gravures, des eaux (de vie) fortes. Folio nous offre les Oeuvres complètes de François Villon dans une édition bilingue (ancien français - français moderne) pilotée par la savante Jacqueline Cerquigny-Toulet. Le poète médiéval maudit, le mauvais garçon, le voyou de Paris, hors-la-loi, taulard à plusieurs reprises, banni, s'éclipsa avec tant de tact qu'on perdit sa trace en 1463. Il avait trente-deux ans, et déjà bâti une oeuvre universelle. Je, François Villon, se fiche de l'amour courtois comme d'une guigne, il trousse, détrousse, profane tout. Entêtant.

Folio nous offre les Oeuvres complètes de François Villon dans une édition bilingue (ancien français - français moderne) pilotée par la savante Jacqueline Cerquigny-Toulet. Le poète médiéval maudit, le mauvais garçon, le voyou de Paris, hors-la-loi, taulard à plusieurs reprises, banni, s'éclipsa avec tant de tact qu'on perdit sa trace en 1463. Il avait trente-deux ans, et déjà bâti une oeuvre universelle. Je, François Villon, se fiche de l'amour courtois comme d'une guigne, il trousse, détrousse, profane tout. Entêtant. Pour finir, quelque chose de nettement plus sérieux. L'auteur, ses droits et ses devoirs, par l'avocat écrivain spécialisé dans les affaires éditoriales le plus connu de Paris, Emmanuel Pierrat. 850 pages où il est question de censure, de contrats, de droits d'auteur, de diffamation, d'adaptation, de la misère des poètes, des méandres complexes de la judiciarisation croissante de tous les métiers - y compris ceux (-là) de liberté... Vademecum à feuilleter comme un dictionnaire, l'ouvrage, inédit, fera date (au fil de son actualisation). J'y ai cherché rapidement des choses sur le scandale de l'AGESSA, sécurité sociale des auteurs à laquelle tout écrivain cotise à chaque euro perçu, et qui ne reversera RIEN lorsque les pauvres plumitifs, les cracheurs d'encre et de beauté, lorsque les voleurs de feu désireront prendre leur retraite, mais je n'ai rien trouvé dans "le" Pierrat. Affaire à suivre. Folio. L.M.

Pour finir, quelque chose de nettement plus sérieux. L'auteur, ses droits et ses devoirs, par l'avocat écrivain spécialisé dans les affaires éditoriales le plus connu de Paris, Emmanuel Pierrat. 850 pages où il est question de censure, de contrats, de droits d'auteur, de diffamation, d'adaptation, de la misère des poètes, des méandres complexes de la judiciarisation croissante de tous les métiers - y compris ceux (-là) de liberté... Vademecum à feuilleter comme un dictionnaire, l'ouvrage, inédit, fera date (au fil de son actualisation). J'y ai cherché rapidement des choses sur le scandale de l'AGESSA, sécurité sociale des auteurs à laquelle tout écrivain cotise à chaque euro perçu, et qui ne reversera RIEN lorsque les pauvres plumitifs, les cracheurs d'encre et de beauté, lorsque les voleurs de feu désireront prendre leur retraite, mais je n'ai rien trouvé dans "le" Pierrat. Affaire à suivre. Folio. L.M. Hommage au Père Magloire, célébrissime calvados, pour cette

Hommage au Père Magloire, célébrissime calvados, pour cette cuvée Fraternité à prix plancher (17,90€ la bouteille de 50 cl.). Il s’agit d’un Hors-d’Âge issu de lots vieillis 12 ans au moins. C’est rond, d’une grande douceur vanillée, avec des notes fruitées et légèrement torréfiées. Cette édition spéciale fêtera les 200 ans de la marque. À déguster au crépuscule, sec, voire frappé, en faisant tourner quelques glaçons dans le verre afin de le refroidir instantanément (puis jetez la glace). Ça fonctionne bien avec Mozart comme avec Bob Marley, ainsi qu'avec quelques pages du Grand Meaulnes. L.M.

cuvée Fraternité à prix plancher (17,90€ la bouteille de 50 cl.). Il s’agit d’un Hors-d’Âge issu de lots vieillis 12 ans au moins. C’est rond, d’une grande douceur vanillée, avec des notes fruitées et légèrement torréfiées. Cette édition spéciale fêtera les 200 ans de la marque. À déguster au crépuscule, sec, voire frappé, en faisant tourner quelques glaçons dans le verre afin de le refroidir instantanément (puis jetez la glace). Ça fonctionne bien avec Mozart comme avec Bob Marley, ainsi qu'avec quelques pages du Grand Meaulnes. L.M.

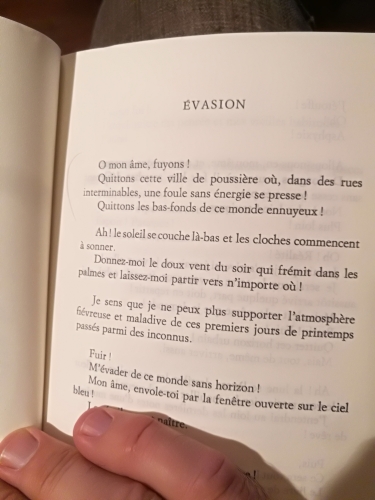

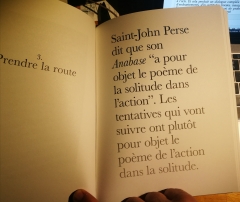

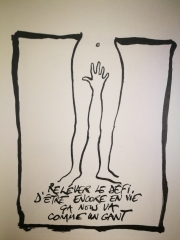

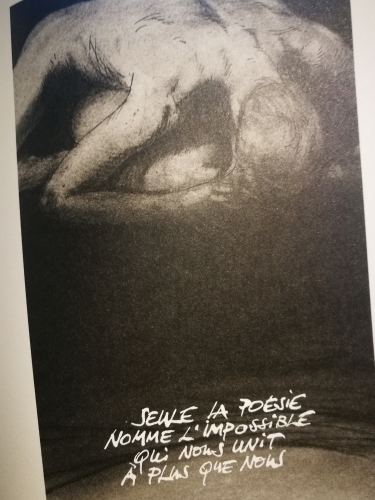

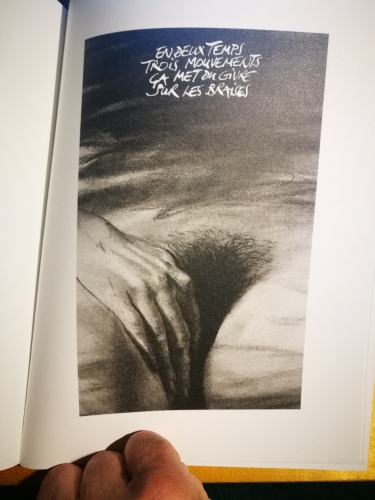

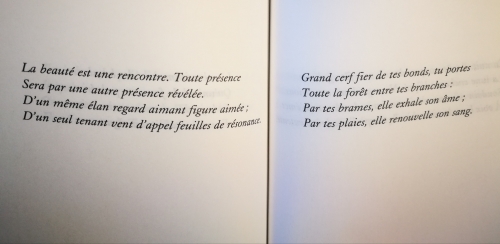

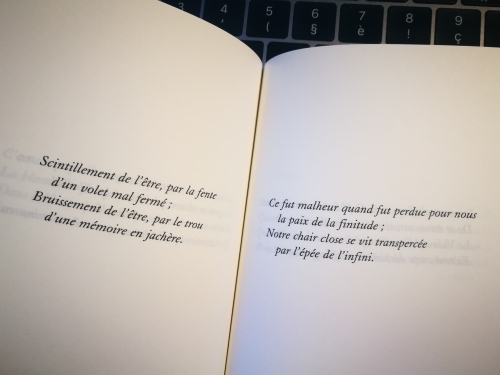

En ces temps de guerre contre un ennemi invisible, et tandis que le mot confinement est sur toutes nos lèvres masquées, le Printemps des Poètes* a lui aussi réduit sa voilure. Au lieu de renoncer ou de faire l’apprentissage de la résignation, nous sommes encouragés en haut-lieu à lire. Alors pourquoi pas de la poésie, laquelle ne doit pas prendre un ris. La phrase de Christian Bobin placée en titre de cette note est un étendard. Sophie Nauleau, la directrice artistique du Printemps des Poètes, nous avait donné il y a deux ans « La Poésie à l’épreuve de soi », dédié à l’Ardeur, et qui fut commenté ici même. Voici, afin d’épouser le thème du Printemps de cette année, le Courage (après la Beauté, l'an passé), « Espère en ton courage » (les deux chez Actes Sud). Référence directe aux vers de Corneille,

En ces temps de guerre contre un ennemi invisible, et tandis que le mot confinement est sur toutes nos lèvres masquées, le Printemps des Poètes* a lui aussi réduit sa voilure. Au lieu de renoncer ou de faire l’apprentissage de la résignation, nous sommes encouragés en haut-lieu à lire. Alors pourquoi pas de la poésie, laquelle ne doit pas prendre un ris. La phrase de Christian Bobin placée en titre de cette note est un étendard. Sophie Nauleau, la directrice artistique du Printemps des Poètes, nous avait donné il y a deux ans « La Poésie à l’épreuve de soi », dédié à l’Ardeur, et qui fut commenté ici même. Voici, afin d’épouser le thème du Printemps de cette année, le Courage (après la Beauté, l'an passé), « Espère en ton courage » (les deux chez Actes Sud). Référence directe aux vers de Corneille,

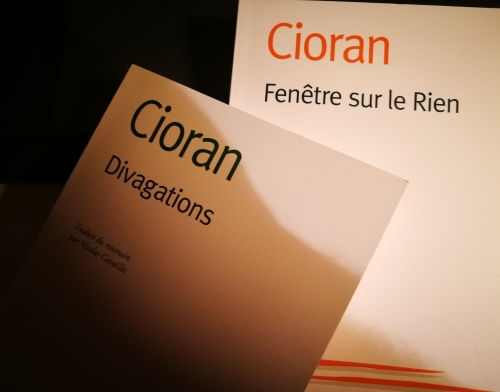

défoncer toute la Nuit », ou encore « Une rigueur sauvage / M'envahit quand j'écris », du même poète dont Cioran évoquait le « lyrisme frénétique ». Résonnent également les mots de Rilke extraits de ses « Lettres à un jeune poète », « Au fond, le seul courage qui nous soit demandé est de faire face à l’étrange, au merveilleux, à l’inexplicable que nous rencontrons ». Marceline Desbordes-Valmore écrivit « Le malheur me rend le courage ». Le mince ouvrage de Nauleau devient une sorte d’anthologie du courage en poésie où l’on trouve à la fois Hugo et André Velter – dont parait le beau recueil « La vie en dansant » (suivi de « Au cabaret de l’éphémère », et de « Avec un peu plus de ciel », Poésie/Gallimard) -, Mahmoud Darwich et Bartabas, Michaux et le délicat Zeno Bianu. Citons le splendide Adonis, pour finir, « Apprendre le courage d'une luciole / qui porte le feu / sur des ailes si petites. » L.M.

défoncer toute la Nuit », ou encore « Une rigueur sauvage / M'envahit quand j'écris », du même poète dont Cioran évoquait le « lyrisme frénétique ». Résonnent également les mots de Rilke extraits de ses « Lettres à un jeune poète », « Au fond, le seul courage qui nous soit demandé est de faire face à l’étrange, au merveilleux, à l’inexplicable que nous rencontrons ». Marceline Desbordes-Valmore écrivit « Le malheur me rend le courage ». Le mince ouvrage de Nauleau devient une sorte d’anthologie du courage en poésie où l’on trouve à la fois Hugo et André Velter – dont parait le beau recueil « La vie en dansant » (suivi de « Au cabaret de l’éphémère », et de « Avec un peu plus de ciel », Poésie/Gallimard) -, Mahmoud Darwich et Bartabas, Michaux et le délicat Zeno Bianu. Citons le splendide Adonis, pour finir, « Apprendre le courage d'une luciole / qui porte le feu / sur des ailes si petites. » L.M.

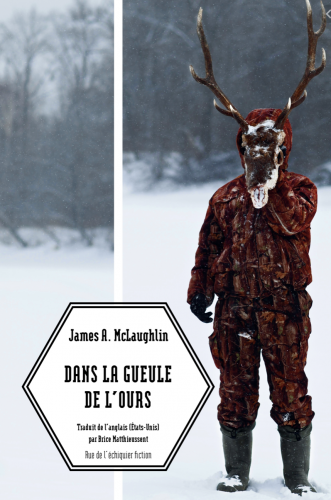

Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable.

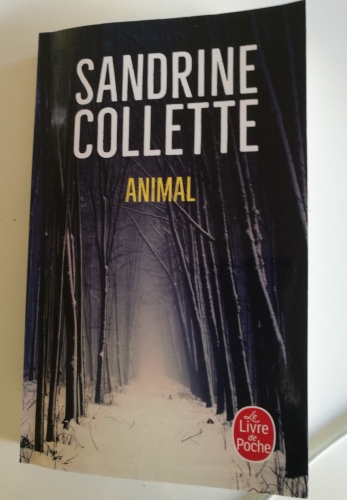

Ça se confirme. Dans la gueule de l'ours, de James A. McLaughlin (Rue de l'échiquier) - déjà évoqué ici, lire plus bas -, est un grand (premier) roman de nature sauvage qui sent bon les veines nouées, fluides, riches de Jim Harrison, Norman McLean, Rick Bass, James Crumley, Thomas Mc Guane... C'est puissant, rugueux, âpre, rude, fort en muscles, en alcool, en mots, en regards, en gestes, en sentiments exacerbés. La langue est somptueuse, qui abonde de descriptions tantôt lyriques tantôt sèches. Rice Moore, ce criminel en cavale devenu garde forestier au fin fond des Appalaches, ne nous quitte pas. Le cartel mexicain de la drogue à ses trousses devient anecdotique, lorsqu'il nous emporte dans son enquête sur ces ours mutilés pour en extraire la vésicule qui vaut de l'or en Chine. La mafia est là, nous la sentons partout. Mais nous ressentons davantage, pour notre bonheur, la nature brute de l'environnement aussi hostile qu'apprivoisable qui chatouille un héros peu ordinaire, au caractère trempé; inoubliable. Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie?

Idem pour Animal, - évoqué lui aussi il y a quelques jours -, de Sandrine Collette (Livre de poche), championne en intrigues sinueuses. Mara se fera prendre (euphémisme) par l'ours au Kamtchatka, puis elle ira à la rencontre du tigre en Asie, plus loin. Et de son enfance. La recherche de ses propres limites, la quête du sauvage en soi, la part d'animalité que nous possédons tous, que d'aucuns refoulent par commodité, mais que d'autres fouillent et s'efforcent d'extraire afin de la regarder en face comme le crâne dans la main d'Hamlet, Collette nous la pose sur la table comme on y dépose un coeur sanguinolent ou un foie frais, brut. Les territoires d'une impossible approche mais d'une certaine rencontre, à travers Lior, cette Diane chasseresse d'un outre-monde, deviennent un lieu inconnu des cartes, seulement repérable par les membres d'une communauté invisible. Celles des chamans de l'impossible. En faites-vous partie? C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel.

C'est un peu ce que Natassja Martin nous chuchote à voix basse, avec son magnifique récit, Croire aux fauves (Verticales), d'une beauté renversante. Ethnologue, elle faillit disparaître dans la gueule d'un ours, au Kamtchatka, elle aussi. L'animal lui fit grâce, ce qui la lia indéfiniment à lui, non sans la défigurer et lui faire endurer un temps long dans les hopîtaux russes - ce qui vaut de superbes passages sur l'univers médical, loin du confort d'une Pitié-Salpetrière... Natassja devient incarnée, habitée, intriquée, possédée. Autre. Devenue mathuka (ourse), l'auteur se métamorphose à son corps défendant en devenant mieux : miedka, marquée par l'ours. Soit moitié humaine, moitié animale. Le récit devient mystique. La quête de l'auteure mutilée sublime par ses évocations douces d'un corps à corps d'un autre temps et d'un autre monde, d'une dimension immesurable, ce que personne ne peut imaginer dans son tranquille quotidien. Ecrit dans une langue percutante et dépouillée, Croire aux fauves (*) transcende la littérature qui croit au qui-vive, au miroir dans le silence de l'autre, à la territorialité, à la puissance, à la grâce, au baiser qui ne tue pas, à la paternité, au don, à la fluidité complexe des rôles, à la fascination. À l'essence même de la chasse dans ce qu'elle a de plus sublime, philosophique, sage, essentiel. David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.

David Malouf, avec L'infinie patience des oiseaux (Livre de Poche), offre un roman d'une fluidité envoûtante. Deux hommes se retrouvent sur le terrain de l'ornithologie, leur passion. Ils ambitionnent de créer un sanctuaire dédié aux oiseaux en Australie, où cela se déroule. Jim et Ashley sont complices d'une certaine approche de la Nature. Les descriptions des marais qu'ils arpentent et étudient sont splendides. Un personnage féminin (comme dans tout roman aux clés basiques) interfère, et Imogen, photographe, surgit. L'amour aussi, entre Jim et elle. Mais la Grande Guerre explose. Les garçons s'engagent et se retrouvent sur le Front, du côté d'Ypres, de sinistre mémoire. L'horreur est méticuleusement décrite, sans filtre, et l'insoutenable devient tolérable à la lecture, grâce aux oiseaux migrateurs - alouettes, notamment -, à un torcol aussi, décrits avec amour par deux jeunes soldats - égarés fondamentaux comme le furent tous les soldats australiens, anglais, français, allemands... -, et trouvant la force de s'émouvoir de l'insouciance des volatiles que le vacarme des obus ne semblait pas déranger outre mesure. Magnifique. Quatre bijoux. L.M.

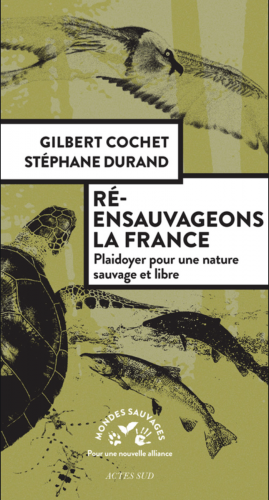

Ré-ensauvageons la France est un beau cri prononcé par Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes Sud, dans la remarquable collection Mondes Sauvages). Ce plaidoyer pour une nature sauvage et libre (c'est le sous-titre), est un cri d'alarme assorti d'une batterie de propositions encourageantes, optimistes. Les constats sont durs, au chapitre de la litanie des disparitions, des dangers en tout genre, et du spectre de l'annihilation biologique qui menacerait évidemment l'espèce humaine à la suite des espèces animales. La Nature résiste pourtant avec une belle énergie. La forêt prospère, le grand gibier aussi (peut-être trop, selon les agriculteurs et les sylviculteurs), les grands prédateurs (ours, loup, lynx) reviennent, accompagnés parfois par des programmes naturalistes controversés. Il y a toute la place dans notre bel hexagone pour accueillir une biodiversité large, renaissante, plus nombreuse, plus variée, et en pleine forme. Ce livre de deux spécialistes (Cochet est agrégé de Sciences de la vie et de la terre, et il est attaché au Muséum national d'histoire naturelle. Durand est biologiste et ornithologue), parie sur une nouvelle alliance basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité. Preuves à l'appui en 176 pages toniques et bourrées d'informations fraîches et précises.

Ré-ensauvageons la France est un beau cri prononcé par Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes Sud, dans la remarquable collection Mondes Sauvages). Ce plaidoyer pour une nature sauvage et libre (c'est le sous-titre), est un cri d'alarme assorti d'une batterie de propositions encourageantes, optimistes. Les constats sont durs, au chapitre de la litanie des disparitions, des dangers en tout genre, et du spectre de l'annihilation biologique qui menacerait évidemment l'espèce humaine à la suite des espèces animales. La Nature résiste pourtant avec une belle énergie. La forêt prospère, le grand gibier aussi (peut-être trop, selon les agriculteurs et les sylviculteurs), les grands prédateurs (ours, loup, lynx) reviennent, accompagnés parfois par des programmes naturalistes controversés. Il y a toute la place dans notre bel hexagone pour accueillir une biodiversité large, renaissante, plus nombreuse, plus variée, et en pleine forme. Ce livre de deux spécialistes (Cochet est agrégé de Sciences de la vie et de la terre, et il est attaché au Muséum national d'histoire naturelle. Durand est biologiste et ornithologue), parie sur une nouvelle alliance basée sur le triptyque abondance/diversité/proximité. Preuves à l'appui en 176 pages toniques et bourrées d'informations fraîches et précises. Sur un autre registre, Marion Ernwein donne Les natures de la ville néolibérale. Sous-titré : Une écologie politique du végétal urbain (UGA éditions : Université Grenoble Alpes, collection Ecotopiques). Fruit d'une enquête de terrain menée à Genève notamment sur plusieurs années, cet ouvrage d'une richesse et d'une culture immenses, emprunte autant à la philosophie qu'à l'architecture, à la sociologie et bien sûr aux sciences naturelles, et intéressera au premier chef les paysagistes et tous ceux qui ont souci des politiques d'aménagement d'espaces verts urbains, non plus comme des natures mortes, mais de plus en plus vivants, participatifs, dynamiques, inscrits dans un bien-être collectif durable, écosystémique, et néanmoins hyper urbain. L'auteur enseigne la géographie à Oxford, et développe ici, avec brio, une nouvelle écologie politique du végétal urbain donc, à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux. Magistral. L.M.

Sur un autre registre, Marion Ernwein donne Les natures de la ville néolibérale. Sous-titré : Une écologie politique du végétal urbain (UGA éditions : Université Grenoble Alpes, collection Ecotopiques). Fruit d'une enquête de terrain menée à Genève notamment sur plusieurs années, cet ouvrage d'une richesse et d'une culture immenses, emprunte autant à la philosophie qu'à l'architecture, à la sociologie et bien sûr aux sciences naturelles, et intéressera au premier chef les paysagistes et tous ceux qui ont souci des politiques d'aménagement d'espaces verts urbains, non plus comme des natures mortes, mais de plus en plus vivants, participatifs, dynamiques, inscrits dans un bien-être collectif durable, écosystémique, et néanmoins hyper urbain. L'auteur enseigne la géographie à Oxford, et développe ici, avec brio, une nouvelle écologie politique du végétal urbain donc, à la lumière des nouveaux enjeux environnementaux. Magistral. L.M.

P.S. : je ne saurais trop recommander un magnifique album de ses poèmes, dessins, chansons, que je feuillette au gré, avec beaucoup d'émotion et toujours sa musique en fond de lecture - comme on parle de fond de sauce... L.M.

P.S. : je ne saurais trop recommander un magnifique album de ses poèmes, dessins, chansons, que je feuillette au gré, avec beaucoup d'émotion et toujours sa musique en fond de lecture - comme on parle de fond de sauce... L.M.