Ci-dessous, ma récente chronique publiée par FLAIR Play magazine (du rugby et pas que !..).

J'y ajoute que "Le nez dans l'herbe" est également un livre d'entretiens avec Jean Carrière, comme celui-ci en fit avec Jean Giono, et Julien Gracq. Relire d'urgence, de l'immense Carrière, "L'Epervier de Maheux", et tous les autres, rangés par là, mais pas oubliés. La littérature âpre, nécessaire, vraie, rude et de pleine nature, c'est lui. La seule, en somme, à laquelle nous acceptons de nous unir.

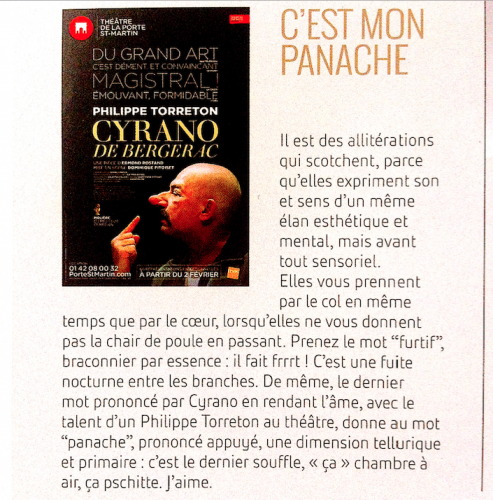

J'aime, par Léon Mazzella, FLAIR Play magazine :

L’ineffable

C’est une pièce plus mince qu’un After Eight, mais ça envoie du menthol pour un moment. C’est une hostie théâtrale, une victime qui fond bien sous la langue, il suffit de fermer les yeux. Et sa teneur est d’une densité épaisse. « Pour un oui ou pour un non », de Nathalie Sarraute, c’est comac. Son pitch tient en deux phrases. Il est question d’amitié. D’un mot de trop, prononcé – par l’un, à l’autre -, avec une once de mépris et de jalousie mêlés : « C’est bien, ça… ». Genre drop de la dernière seconde. Tout tourne autour de ces trois mots, qui mettent à bas des années d’amitié. Le talent de Sarraute, avec une économie de mots janséniste, fait le reste. Soit « le job ». J’aime.

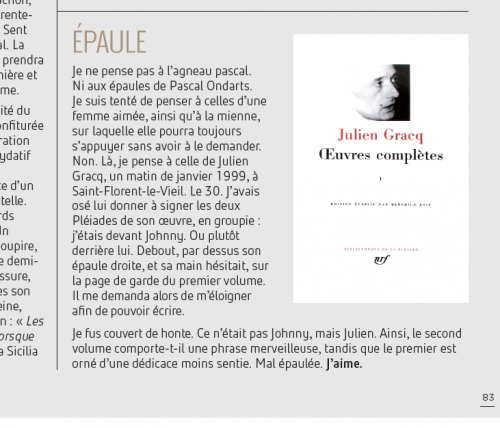

Épaule

Je ne pense pas à l’agneau pascal. Ni aux épaules de Pascal Ondarts. Je suis tenté de penser à celles d’une femme aimée, ainsi qu’à la mienne, sur laquelle elle pourra toujours s’appuyer sans avoir à le demander. Non. Là, je pense à celle de Julien Gracq, un matin de janvier 1999 à Saint-Florent-le-Vieil. Le 30. J’avais osé lui donner à signer les deux Pléiades de son œuvre, en groupie : j’étais devant Johnny. Ou plutôt derrière lui. Debout, par dessus son épaule droite, et sa main hésitait, sur la page de garde du premier volume. Il me demanda alors de m’éloigner afin de pouvoir écrire. Je fus couvert de honte. Ce n’était pas Johnny, mais Julien. Ainsi, le second volume comporte-t-il une phrase merveilleuse, tandis que le premier est orné d’une dédicace moins sentie. Mal épaulée. J’aime.

Kiefer

La matière est boueuse comme un stade de la campagne basque intérieure un dimanche d’hiver. L’ouvrage en impose, il est long, large, prenant - des tripes aux cheveux -, et c’est vertical comme la Justice est raide. Sentiment qu’Anselm cramponne, strie, rugit en y allant franco. Ca malaxe, ça épaissit, s’épaissit, plisse, fourrage, goudronne, enterre, amasse, engouffre, larde, ça truelle, métallise, s’ensuque, empègue, brunit. Chaque toile, immense, sublime, d’Anselm Kiefer est une élégie métaphysique, un poème d’amour et de mort, un match. Une pelea. Sans cesse remis sur le billot comme on se déleste de la carcasse d’un demi-bœuf. Épaulé-jeté. Associé à Rodin jusqu’au 22 octobre au musée éponyme, il y a combat, là, mais entendu. Une lutte de titans qui s’aiment et ne nous ont pas attendus pour s’épouser debout. J’aime.

Morsure

Rien à voir avec les regards plantés dans l’autre, en face, sous la mêlée. Quoique. Le mot est de Giuseppe Antonio Borgese, et c’est l’incipit* d’une nouvelle intitulée La Syracusaine, extraite du recueil Les Belles : « … et s’il pleut, elles préfèrent rentrer à la maison avec l’ourlet de leur robe maculé de boue que d’avoir les bas mordus par des regards chauds comme des baisers. » La morsure d’un regard sur un mollet, et c’est toute la littérature érotique qui se trouve ramassée, circonscrite. Le frôlement, le presque-rien et le tellurique en même temps. Ce baiser-là. Les papillons dans le ventre. L’incandescent. Les cils qui clignent tout à trac comme frissonne l’épaule d’un cheval. Juste un baiser d’yeux, nom de Dieu. Je veux croire que de telles morsures, puisque un regard chargé de désir est plus dangereux qu’un fusil chargé de plomb, me susurre un proverbe napolitain, engendrent des histoires d’amour fou. J’aime.

Le nez dans l’herbe

Face contre terre façon knock out, mais sans k.o. Le nez tout contre la terre, entre des brins d’herbe, parmi les boutons d’or, sur un tapis vert piqué de poussins. C’est un sous-bois, « c’est un trou de verdure », aucune rivière n’y chante, mais les merles amoureux lancent leur trille avec autant d’élan que des pêcheurs de bar leurs longues cannes sur le rivage atlantique. Le nez dans la terre, je respire l’humus. C’est un parfum biscuité, friable, mat, imprégné, orangé, net, poivré blanc, mouillé, séveux, solitaire, gras sur la narine gauche, et sec à droite. Va comprendre, des fois. Le corps se détend comme jamais, comme la mort. Face contre terre, les bras écartés comme des ailes –non, pas en croix -, des ailes, tout peut arriver, tomber, surgir, être, disparaître. L’esprit végète, se décompose, épouse le sol, le meuble, les cheveux s’allient à l’herbe. Un rayon de soleil perce un œil comme une oreille. Le printemps m’étreint. J’aime.

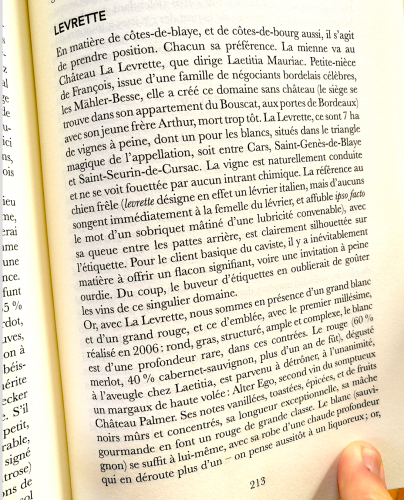

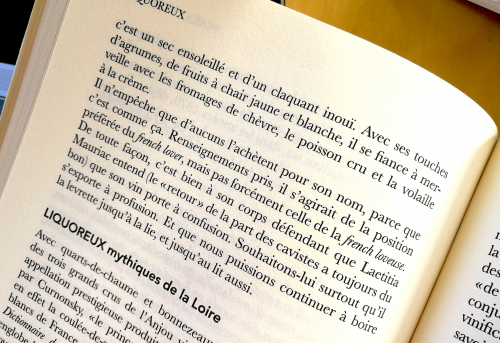

La vie d’un vin

La vie d’un homme dure autant que celle de trois chevaux. Le quart d’heure du toro qui jaillit du toril dans l’arène figure la métaphore de la vie ; son opéra. Avec le vin, la métaphore est voisine… Il s’agit d’un Ribera del Duero. Vega Sicilia Unico 1980. Malgré la longue garde mythique de ce Grand d’Espagne, c’est vieux. Le bouchon, maigre, sort sans effort au bout de trente-sept années passées dans le goulot. Sent le raisin madérisé et le bois de santal. La robe, grenat profond, est tuilée. Elle prendra vite des reflets rouillés. C’est la première et dernière promenade d’une vieille dame. Au nez, les fruits rouges ont la vivacité du retraité qui s’entretient. Une note confiturée de baies noires évoque une concentration passée, et annoncent le linceul ; l’oxydatif définitif. C’est rond. Il y a, réunis, la finesse d’un saint-julien et l’élégance d’un chambolle-musigny. Velours et dentelle. Trame serrée. Les tanins sont faiblards mais soyeux. C’est juteux et épicé. Un quart d’heure plus tard, ça s’étiole, soupire, semble vouloir s’excuser. Passée une demi-heure, Vega s’évapore, s’effrite, se fissure, regagne la chambre. Une heure après son ouverture, le vin surnage à grand-peine, titube, puis il sombre. Saint-Augustin : « Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés ». Ce Vega Sicilia a la vie devant lui. J’aime.

----

* In extenso, cela donne : « A Mégara, on met encore des œillets aux balcons, et les femmes portent des robes longues ; c’est pour cette raison que la simple vision d’une cheville fait littéralement trembler les jeunes gens. Mais ceci arrive rarement, car elles sont prudentes et surveillées, et elles se surveillent elles-mêmes ; et s’il pleut, elles préfèrent rentrer à la maison avec l’ourlet de leur robe maculé de boue que d’avoir les bas mordus par des regards chauds comme des baisers. » (Gallimard)

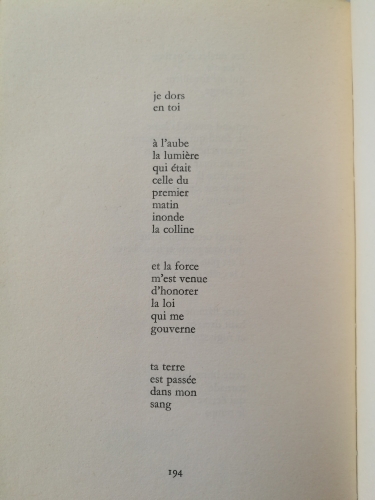

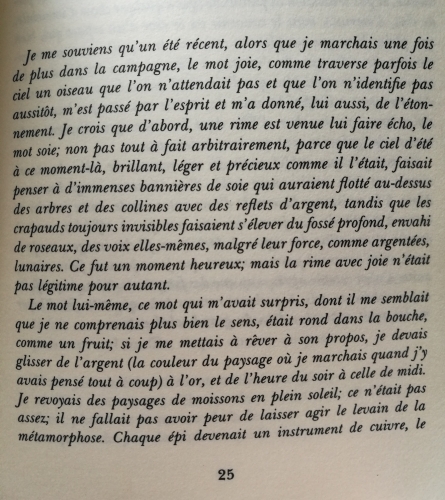

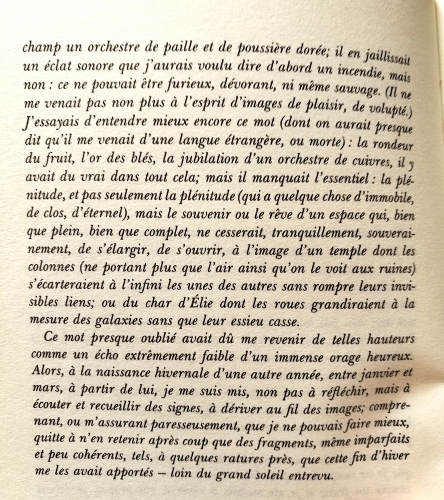

Tel pourrait être mon souhait le plus fiable, le plus salutaire et le plus vivifiant : saisir chaque matin l'un des nombreux recueils de poésie de Philippe Jaccottet entre deux tasses de café, et lire un poème de hasard. Cette idée m'est venue tout à l'heure, lorsqu'un ami m'a adressé le début d'un extrait de Pensées sous les nuages, à l'ouverture intitulée Le mot joie. Il s'agit en l'occurrence d'une « note », d'une sorte de poème en prose dont Jaccottet a le secret - mais il a écrit davantage de poèmes de facture plus classique.

Tel pourrait être mon souhait le plus fiable, le plus salutaire et le plus vivifiant : saisir chaque matin l'un des nombreux recueils de poésie de Philippe Jaccottet entre deux tasses de café, et lire un poème de hasard. Cette idée m'est venue tout à l'heure, lorsqu'un ami m'a adressé le début d'un extrait de Pensées sous les nuages, à l'ouverture intitulée Le mot joie. Il s'agit en l'occurrence d'une « note », d'une sorte de poème en prose dont Jaccottet a le secret - mais il a écrit davantage de poèmes de facture plus classique.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

La première question que l’on se pose en soupesant ce volume de 1 500 pages signé de Luc Ferry est : comment cet homme à l’agenda d’ex-ministre fait-il pour trouver le temps de... Nous pensons aussitôt après : c’est sans doute le livre d’une vie. Il en a écrit des dizaines d’autres, mais celui-là pourrait bien être sa « somme ». C’est que le « Dictionnaire amoureux de la Philosophie » (Plon, 30€) ratisse large : la liste des entrées déborde largement celle des ouvrages comparables, et davantage académiques, plus stricts quant à la définition de la philosophie, y compris, et à l'opposé, l'inclassable Monde de Sophie, de Jostein Gaarder ou bien l'iconoclaste Antimanuel (de philo) de Michel Onfray. La définition de la Philosophie selon Ferry touche non seulement aux principaux courants et concepts classiques – qui figurent tous dans cet imposant ouvrage -, mais également à l’animalité, l’argent, l’audimat, l’automobile, le big data, les bouffons, l’uberisation du monde, Frankenstein, l’héroïsme, l’holisme opposé à l’individualisme, l’islamophobie et l’islamonazisme, au jeunisme, à Lisbonne, Noël, Pâques, au racisme colonial, la robotique, et même au vin (dernière entrée - et pas des moins intéressantes - de ce foisonnant dico). C’est dire si le spectre s’élargit à notre modernité, aux nouveaux regards (portés) sur le monde actuel – lesquels sont pour la plupart une façon de revisiter la pensée à travers une réflexion relativement identique, et cependant corrigée, enrichie. Ce n’est pas la moindre des qualités de ce livre. Qui est par ailleurs bien écrit, ce qui permet une plongée dans chaque entrée des plus aisées. Luc Ferry rend son bouquin encore plus sympathique par des digressions, ici le récit de souvenirs personnels liés au texte, comme à propos d’écologie politique, lorsqu’il publia dans les années 1990 « Le Nouvel ordre écologique », là des anecdotes tirées de son quotidien. Le ton de cette conversation proposée au lecteur démystifie un ouvrage de cet ordre, sans pour autant le rendre simpliste : Chaque entrée recèle une réflexion en profondeur sur une thématique dûment, sérieusement abordée sous divers angles. Ce Dictionnaire amoureux en devient un livre de culture générale à haute valeur ajoutée, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent, et qui sentent si mauvais l’absence de soif de savoir, le refus de connaître, le déni, le non souci de prendre le temps de la réflexion, fut-ce la plus humble et la plus brève... Pour cela au moins, ce pavé (rêvons qu’il soit jeté lors de manifestations au lieu des vrais, en pierre), mérite toute sa place dans la liste des cadeaux à faire à ceux que l’on aime. L.M.

La première question que l’on se pose en soupesant ce volume de 1 500 pages signé de Luc Ferry est : comment cet homme à l’agenda d’ex-ministre fait-il pour trouver le temps de... Nous pensons aussitôt après : c’est sans doute le livre d’une vie. Il en a écrit des dizaines d’autres, mais celui-là pourrait bien être sa « somme ». C’est que le « Dictionnaire amoureux de la Philosophie » (Plon, 30€) ratisse large : la liste des entrées déborde largement celle des ouvrages comparables, et davantage académiques, plus stricts quant à la définition de la philosophie, y compris, et à l'opposé, l'inclassable Monde de Sophie, de Jostein Gaarder ou bien l'iconoclaste Antimanuel (de philo) de Michel Onfray. La définition de la Philosophie selon Ferry touche non seulement aux principaux courants et concepts classiques – qui figurent tous dans cet imposant ouvrage -, mais également à l’animalité, l’argent, l’audimat, l’automobile, le big data, les bouffons, l’uberisation du monde, Frankenstein, l’héroïsme, l’holisme opposé à l’individualisme, l’islamophobie et l’islamonazisme, au jeunisme, à Lisbonne, Noël, Pâques, au racisme colonial, la robotique, et même au vin (dernière entrée - et pas des moins intéressantes - de ce foisonnant dico). C’est dire si le spectre s’élargit à notre modernité, aux nouveaux regards (portés) sur le monde actuel – lesquels sont pour la plupart une façon de revisiter la pensée à travers une réflexion relativement identique, et cependant corrigée, enrichie. Ce n’est pas la moindre des qualités de ce livre. Qui est par ailleurs bien écrit, ce qui permet une plongée dans chaque entrée des plus aisées. Luc Ferry rend son bouquin encore plus sympathique par des digressions, ici le récit de souvenirs personnels liés au texte, comme à propos d’écologie politique, lorsqu’il publia dans les années 1990 « Le Nouvel ordre écologique », là des anecdotes tirées de son quotidien. Le ton de cette conversation proposée au lecteur démystifie un ouvrage de cet ordre, sans pour autant le rendre simpliste : Chaque entrée recèle une réflexion en profondeur sur une thématique dûment, sérieusement abordée sous divers angles. Ce Dictionnaire amoureux en devient un livre de culture générale à haute valeur ajoutée, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent, et qui sentent si mauvais l’absence de soif de savoir, le refus de connaître, le déni, le non souci de prendre le temps de la réflexion, fut-ce la plus humble et la plus brève... Pour cela au moins, ce pavé (rêvons qu’il soit jeté lors de manifestations au lieu des vrais, en pierre), mérite toute sa place dans la liste des cadeaux à faire à ceux que l’on aime. L.M. Il vient tout juste d'arriver au courrier par coursier : le livre Le Vin, son histoire, ses terroirs, publié par le groupe Le Figaro via sa filiale Le Particulier, paraît. 194 pages denses et

Il vient tout juste d'arriver au courrier par coursier : le livre Le Vin, son histoire, ses terroirs, publié par le groupe Le Figaro via sa filiale Le Particulier, paraît. 194 pages denses et cousues main, aux petits oignons, rédigées scrupuleusement et littérairement, avec goût et circonspection, sous la houlette de notre complice depuis tant d'années Philippe Bidalon. Nous y avons, personnellement, beaucoup donné, des Origines du sang de la

cousues main, aux petits oignons, rédigées scrupuleusement et littérairement, avec goût et circonspection, sous la houlette de notre complice depuis tant d'années Philippe Bidalon. Nous y avons, personnellement, beaucoup donné, des Origines du sang de la vigne au vignobles du Sud-Ouest en passant par ceux de la Loire, de la bulle de Champagne à l'aristocratie (bordelaise) du bouchon, des climats bourguignons au choix des verres, et d'autres chapitres plus ou moins grands. Ce fut un plaisir. Le bouquin se tient. Il est élégant, gourmand, richement illustré, jamais pompeux, toujours sérieux mais avec ce qu'il faut de distance pour demeurer suave, hédoniste, généreux. Aucune prise de chou là dedans. Que du plaisir en partage. Faites passer ! L.M.

vigne au vignobles du Sud-Ouest en passant par ceux de la Loire, de la bulle de Champagne à l'aristocratie (bordelaise) du bouchon, des climats bourguignons au choix des verres, et d'autres chapitres plus ou moins grands. Ce fut un plaisir. Le bouquin se tient. Il est élégant, gourmand, richement illustré, jamais pompeux, toujours sérieux mais avec ce qu'il faut de distance pour demeurer suave, hédoniste, généreux. Aucune prise de chou là dedans. Que du plaisir en partage. Faites passer ! L.M. À défaut de publier un inédit de Marcel Proust, Atlantica livre un inédit d’Edmond Rostand, « La Maison des amants ». Ce n’est pas rien. C’est même beaucoup. Certes, cette pièce est inachevée. Mais la beauté réside dans l’inachevé, quoi qu'en dise l'un de ses personnages (lire plus bas). C’est l’acte I d’une pièce prévue en trois. Le premier tiers. Le reste est à imaginer, à échafauder, construire, détruire, refaire. Jusqu’au quatrième tiers... Et, si l’on considère « Cyrano de Bergerac » comme l’un des plus beaux textes jamais écrits en langue française, nous ne regrettons pas l’hypothétique exhumation d’un Proust de derrière les tiroirs brinquebalants aux relents de naphtaline. Après tout, Marcel manqua le Goncourt et Edmond connut un succès populaire foudroyant. Ces deux-là n’ont pas fini de connaître les lois de l’apogée... Le succès de « La Recherche » fut plus lent, mais pas moins durable. Sur la ligne de départ, les paris auraient pu aller bon train. Marcel demeure un ton au-dessus, celui de l’introspection. J’ai plaisir à le nommer ornithologue de l’homme – ce drôle d’oiseau. Rostand est bien plus généreux, débonnaire sans compter, cash en somme. Et puis ils sont incomparables à la fin – pourquoi cette digression, je vous le demande ?.. Cette « Maison des amants » est d’une facture plutôt prude, elle cultive le tact et la bienséance comme d’autres le haricot tarbais ou le voussoiement. Le titre est beau et prometteur. Les aficionados d’Edmond avaient eu la joie de découvrir un premier inédit voilà quelques années : « Le Gant Rouge ». Voici, par l’entremise d’un spécialiste incontesté de l’œuvre de Rostand, l’universitaire Olivier Goetz (maître de conférences en arts du Spectacle à l’Université de Lorraine, et entre autres co-organisateur d’un colloque qui se tint à Arnaga – Cambo, demeure-musée de l’auteur de « L’Aiglon », en septembre dernier, sur le thème suivant : Poésie du spectacle et spectacle de la poésie dans l'oeuvre d'Edmond Rostand), ce début de pièce interrompu par la maladie, la guerre et enfin la mort de son auteur de la grippe

À défaut de publier un inédit de Marcel Proust, Atlantica livre un inédit d’Edmond Rostand, « La Maison des amants ». Ce n’est pas rien. C’est même beaucoup. Certes, cette pièce est inachevée. Mais la beauté réside dans l’inachevé, quoi qu'en dise l'un de ses personnages (lire plus bas). C’est l’acte I d’une pièce prévue en trois. Le premier tiers. Le reste est à imaginer, à échafauder, construire, détruire, refaire. Jusqu’au quatrième tiers... Et, si l’on considère « Cyrano de Bergerac » comme l’un des plus beaux textes jamais écrits en langue française, nous ne regrettons pas l’hypothétique exhumation d’un Proust de derrière les tiroirs brinquebalants aux relents de naphtaline. Après tout, Marcel manqua le Goncourt et Edmond connut un succès populaire foudroyant. Ces deux-là n’ont pas fini de connaître les lois de l’apogée... Le succès de « La Recherche » fut plus lent, mais pas moins durable. Sur la ligne de départ, les paris auraient pu aller bon train. Marcel demeure un ton au-dessus, celui de l’introspection. J’ai plaisir à le nommer ornithologue de l’homme – ce drôle d’oiseau. Rostand est bien plus généreux, débonnaire sans compter, cash en somme. Et puis ils sont incomparables à la fin – pourquoi cette digression, je vous le demande ?.. Cette « Maison des amants » est d’une facture plutôt prude, elle cultive le tact et la bienséance comme d’autres le haricot tarbais ou le voussoiement. Le titre est beau et prometteur. Les aficionados d’Edmond avaient eu la joie de découvrir un premier inédit voilà quelques années : « Le Gant Rouge ». Voici, par l’entremise d’un spécialiste incontesté de l’œuvre de Rostand, l’universitaire Olivier Goetz (maître de conférences en arts du Spectacle à l’Université de Lorraine, et entre autres co-organisateur d’un colloque qui se tint à Arnaga – Cambo, demeure-musée de l’auteur de « L’Aiglon », en septembre dernier, sur le thème suivant : Poésie du spectacle et spectacle de la poésie dans l'oeuvre d'Edmond Rostand), ce début de pièce interrompu par la maladie, la guerre et enfin la mort de son auteur de la grippe espagnole le 2 décembre 1918 – il y a tout juste un siècle -, qui devait narrer l’amour absolu entre Joconde et Hermeril (« Cyrano » fut donné en novembre 1897, mais les feuillets de cette pièce inachevée datent de 1895). C’est vif et primesautier, léger et frais, en vers, et contre toute attente cinq scènes en disent déjà long, sur une petite quarantaine de pages aérées. Les amants ne « parlent » cependant pas dans ce premier acte, et nous le regrettons. Ils sont évoqués par d’autres personnages, ce qui rend l’extrait encore plus appétant ; et frustrant. Qu’importe ! Un certain Taldo déclare, page 33 :

espagnole le 2 décembre 1918 – il y a tout juste un siècle -, qui devait narrer l’amour absolu entre Joconde et Hermeril (« Cyrano » fut donné en novembre 1897, mais les feuillets de cette pièce inachevée datent de 1895). C’est vif et primesautier, léger et frais, en vers, et contre toute attente cinq scènes en disent déjà long, sur une petite quarantaine de pages aérées. Les amants ne « parlent » cependant pas dans ce premier acte, et nous le regrettons. Ils sont évoqués par d’autres personnages, ce qui rend l’extrait encore plus appétant ; et frustrant. Qu’importe ! Un certain Taldo déclare, page 33 : crayon en main, est toujours émouvant. Un texte de Goetz, « Exquise esquisse », analyse la genèse de la pièce, et clôt ce petit bouquin précieux et co-édité avec la Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand, propriétaire du manuscrit. À quelques jours de découvrir au cinéma (le 9 janvier) le film « Edmond » (d')après la pièce homonyme (et formidable, nous l'avons vue il y a quelques mois au théâtre du Palais-Royal, à Paris), du même Alexis Michalik, l'actualité a du pif et ne manque pas de panache. L.M.

crayon en main, est toujours émouvant. Un texte de Goetz, « Exquise esquisse », analyse la genèse de la pièce, et clôt ce petit bouquin précieux et co-édité avec la Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand, propriétaire du manuscrit. À quelques jours de découvrir au cinéma (le 9 janvier) le film « Edmond » (d')après la pièce homonyme (et formidable, nous l'avons vue il y a quelques mois au théâtre du Palais-Royal, à Paris), du même Alexis Michalik, l'actualité a du pif et ne manque pas de panache. L.M.

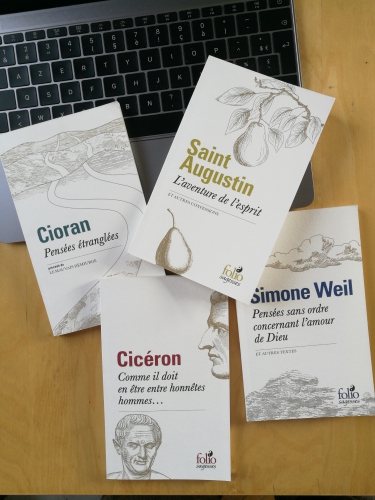

Merveilleuse collection folio. Nous tenons tous en mains un folio dans la journée, au moins une fois, pour vérifier quelque chose, relire un passage, retrouver une phrase, s’étonner d’une nouveauté, avouez, non ? Nous attendons tous avec impatience la reparution de romans ou d’essais dans cette édition de poche qui nous est devenue fétiche depuis tant d’années, parce que nous les avons ratés à leur sortie en grand format. Nous nous réjouissons d’une nouvelle traduction (Pavese, Zweig, Hemingway, London, pour ne citer que quelques récentes bonnes surprises), ou d’une nouvelle édition chic et rafraichissante (que les esprits chagrins dénigrent en invoquant un simple coup de marketing et juste une nouvelle couverture : laissons-les à leur aigreur triste), comme ces deux Italo Calvino : La route de San Giovanni et Leçons américaines. Le premier ravive cinq souvenirs majeurs du grand écrivain italien à l’imagination tellement magique dans la plupart de ses livres phares. Le second est composé de six cours qu’il devait donner à Harvard si la mort ne l’avait pas surpris trop tôt, et ce sont six bijoux étincelants d’intelligence et de réflexion sur les chefs d’œuvre incontestables de la littérature, à travers le prisme de cinq valeurs : légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. C’est juste

Merveilleuse collection folio. Nous tenons tous en mains un folio dans la journée, au moins une fois, pour vérifier quelque chose, relire un passage, retrouver une phrase, s’étonner d’une nouveauté, avouez, non ? Nous attendons tous avec impatience la reparution de romans ou d’essais dans cette édition de poche qui nous est devenue fétiche depuis tant d’années, parce que nous les avons ratés à leur sortie en grand format. Nous nous réjouissons d’une nouvelle traduction (Pavese, Zweig, Hemingway, London, pour ne citer que quelques récentes bonnes surprises), ou d’une nouvelle édition chic et rafraichissante (que les esprits chagrins dénigrent en invoquant un simple coup de marketing et juste une nouvelle couverture : laissons-les à leur aigreur triste), comme ces deux Italo Calvino : La route de San Giovanni et Leçons américaines. Le premier ravive cinq souvenirs majeurs du grand écrivain italien à l’imagination tellement magique dans la plupart de ses livres phares. Le second est composé de six cours qu’il devait donner à Harvard si la mort ne l’avait pas surpris trop tôt, et ce sont six bijoux étincelants d’intelligence et de réflexion sur les chefs d’œuvre incontestables de la littérature, à travers le prisme de cinq valeurs : légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. C’est juste brillant. On sort grandi de cette lecture tonique pour la cervelle, en se disant « chapeau »… Folio, c’est relire l’Argentin le plus important à nos yeux, Jorge Luis Borgès, et ses indispensables ouvrages devenus des classiques dont on parle entre nous, le soir au coin du feu : Fictions, bien sûr, et son inoubliable Jardin aux sentiers qui bifurquent, où l’indispensable Livre de sable, qui fait partie des livres que l’on aime offrir, et ses treize nouvelles à connotation fantastique, mais comme Poe le fut, soit avec un talent fantasmagorique capable d'orienter sans la gouverner la vocation d’un Julien Gracq. Nous y relisons avec un immense plaisir Le congrès, et l’indépassable nouvelle qui donne son titre au livre. Folio, car ce n’est pas fini, c’est encore le bonheur de plonger dans la correspondance amoureuse de François Mitterrand, avec cet énorme

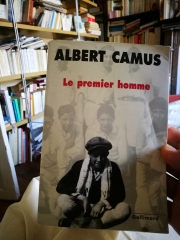

brillant. On sort grandi de cette lecture tonique pour la cervelle, en se disant « chapeau »… Folio, c’est relire l’Argentin le plus important à nos yeux, Jorge Luis Borgès, et ses indispensables ouvrages devenus des classiques dont on parle entre nous, le soir au coin du feu : Fictions, bien sûr, et son inoubliable Jardin aux sentiers qui bifurquent, où l’indispensable Livre de sable, qui fait partie des livres que l’on aime offrir, et ses treize nouvelles à connotation fantastique, mais comme Poe le fut, soit avec un talent fantasmagorique capable d'orienter sans la gouverner la vocation d’un Julien Gracq. Nous y relisons avec un immense plaisir Le congrès, et l’indépassable nouvelle qui donne son titre au livre. Folio, car ce n’est pas fini, c’est encore le bonheur de plonger dans la correspondance amoureuse de François Mitterrand, avec cet énorme volume (1000 pages) – et encore, il s’agit d’une version abrégée de celle qui parut en collection Blanche -, avec Anne Pingeot, sobrement intitulé Lettres à Anne, 1962-1995, Choix (établi par la destinataire elle-même). Car, c’est beau, très beau, émouvant presque à chaque page, à l'instar du Journal de Jules Renard, lequel recèle un trésor ou deux à chaque paragraphe (avouez aussi). « Tonton » était une sacrée plume et un esprit littéraire très cultivé. Anne est magnifiée, comme a pu l’être Maria Casarès sous la plume d’Albert Camus, Elsa sous celle d’Aragon, Gala, Lou, tant d’autres bénies des dieux de la littérature lorsqu'elle part du coeur et pas seulement du ventre. Cela commence donc en 1962, lorsque François Mitterrand, alors âgé de quarante-six ans, tombe instantanément amoureux fou d’une jeune femme de dix-neuf ans qu’il rencontre chez ses parents à Hossegor. Bien sûr, un sentiment de violation de domicile, d’impudeur difficile à dominer nous saisit à chaque

volume (1000 pages) – et encore, il s’agit d’une version abrégée de celle qui parut en collection Blanche -, avec Anne Pingeot, sobrement intitulé Lettres à Anne, 1962-1995, Choix (établi par la destinataire elle-même). Car, c’est beau, très beau, émouvant presque à chaque page, à l'instar du Journal de Jules Renard, lequel recèle un trésor ou deux à chaque paragraphe (avouez aussi). « Tonton » était une sacrée plume et un esprit littéraire très cultivé. Anne est magnifiée, comme a pu l’être Maria Casarès sous la plume d’Albert Camus, Elsa sous celle d’Aragon, Gala, Lou, tant d’autres bénies des dieux de la littérature lorsqu'elle part du coeur et pas seulement du ventre. Cela commence donc en 1962, lorsque François Mitterrand, alors âgé de quarante-six ans, tombe instantanément amoureux fou d’une jeune femme de dix-neuf ans qu’il rencontre chez ses parents à Hossegor. Bien sûr, un sentiment de violation de domicile, d’impudeur difficile à dominer nous saisit à chaque lettre, mais cette désagréable impression qui nous colle à la peau comme la honte figurée par le feu qui prendrait à notre vêtement et menacerait de nous étouffer, cette sensation de pénétrer l’intimité d’un couple épris, est dépassée par la langue, la poésie, la profondeur bouleversante et finalement universelle, si l'on prête une oreille attentive, des mots que Mitterrand adresse avec une fougue capable de rendre jaloux tous ceux qui claudiquent et balbutient devant l’aimé(e) avec une syntaxe maladroite ; empotée. Une leçon, à la manière d’un recueil de poèmes d’Éluard. Folio, c’est encore ces « collectors » qui jaillissent à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous tenons là un opus de Sylvain Tesson que nous aimons particulièrement, et dont le succès fut très mérité : Dans les forêts de Sibérie, livre déjà évoqué ici même pour son côté sauvage et pur. De même que le fut un autre grand livre, un roman cette fois, de la baroque Carole Martinez : Le cœur cousu. Un livre diabolique et donc séduisant qui nous plonge dans l'Andalousie du XIXè siècle et ses croyances ésotériques, où des femmes savent recoudre les coeurs en lambeaux et possèdent le pouvoir de rafistoler les hommes brisés... Enfin, et nous ne l’avons pas encore lu, mais le premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l’ogre, bénéficie lui aussi de cette collection très chic, colorée, même sur tranche. Il évoque, lis-je, une addiction sexuelle implacable, et forcément dangereuse. À suivre, donc. Folio, c'est enfin tomber sur une perle qui avait échappé à notre attention lorsqu'elle parut chez P.O.L., comme L'homme des bois, de

lettre, mais cette désagréable impression qui nous colle à la peau comme la honte figurée par le feu qui prendrait à notre vêtement et menacerait de nous étouffer, cette sensation de pénétrer l’intimité d’un couple épris, est dépassée par la langue, la poésie, la profondeur bouleversante et finalement universelle, si l'on prête une oreille attentive, des mots que Mitterrand adresse avec une fougue capable de rendre jaloux tous ceux qui claudiquent et balbutient devant l’aimé(e) avec une syntaxe maladroite ; empotée. Une leçon, à la manière d’un recueil de poèmes d’Éluard. Folio, c’est encore ces « collectors » qui jaillissent à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous tenons là un opus de Sylvain Tesson que nous aimons particulièrement, et dont le succès fut très mérité : Dans les forêts de Sibérie, livre déjà évoqué ici même pour son côté sauvage et pur. De même que le fut un autre grand livre, un roman cette fois, de la baroque Carole Martinez : Le cœur cousu. Un livre diabolique et donc séduisant qui nous plonge dans l'Andalousie du XIXè siècle et ses croyances ésotériques, où des femmes savent recoudre les coeurs en lambeaux et possèdent le pouvoir de rafistoler les hommes brisés... Enfin, et nous ne l’avons pas encore lu, mais le premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l’ogre, bénéficie lui aussi de cette collection très chic, colorée, même sur tranche. Il évoque, lis-je, une addiction sexuelle implacable, et forcément dangereuse. À suivre, donc. Folio, c'est enfin tomber sur une perle qui avait échappé à notre attention lorsqu'elle parut chez P.O.L., comme L'homme des bois, de  Pierric Bailly. Hommage d'une tendresse froide mais jamais désaffectée - bien au contraire -, au père disparu accidentellement, et à côté duquel le fils a le sentiment douloureux d'être un peu passé à côté... Et ce trop tard accroit le manque. Ce livre nous fait dire que, si le travail de deuil de la mère est un genre littéraire en soi, celui du père est encore un territoire à défricher et à bâtir avec ce type d'hommage. Car, ce bouquin court, dense, âpre, emp

Pierric Bailly. Hommage d'une tendresse froide mais jamais désaffectée - bien au contraire -, au père disparu accidentellement, et à côté duquel le fils a le sentiment douloureux d'être un peu passé à côté... Et ce trop tard accroit le manque. Ce livre nous fait dire que, si le travail de deuil de la mère est un genre littéraire en soi, celui du père est encore un territoire à défricher et à bâtir avec ce type d'hommage. Car, ce bouquin court, dense, âpre, emp

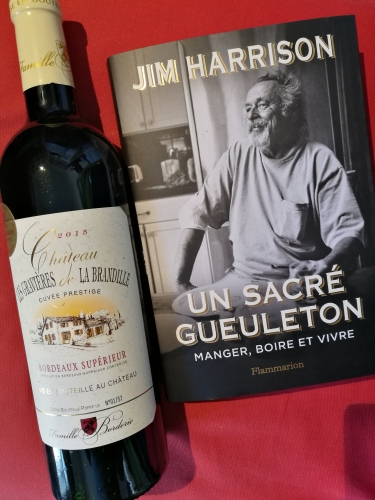

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

Genevoix n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur.

Genevoix n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur.

Tandis que je me promenais comme je le fais parfois dans la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, histoire de saluer les animaux emprisonnés, de bêtement tenter par le regard de soulager celui de l'Harfang des neiges, de l'oryx d'Arabie, du gaur, de l'orang-outan, ou encore de la panthère des neiges, je repensais à ce poème poignant de Rilke écrit ici même il y a 116 ans. La danse tragique de la panthère n'a pas changé... L.M.

Tandis que je me promenais comme je le fais parfois dans la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, histoire de saluer les animaux emprisonnés, de bêtement tenter par le regard de soulager celui de l'Harfang des neiges, de l'oryx d'Arabie, du gaur, de l'orang-outan, ou encore de la panthère des neiges, je repensais à ce poème poignant de Rilke écrit ici même il y a 116 ans. La danse tragique de la panthère n'a pas changé... L.M.

mal est délicieux...

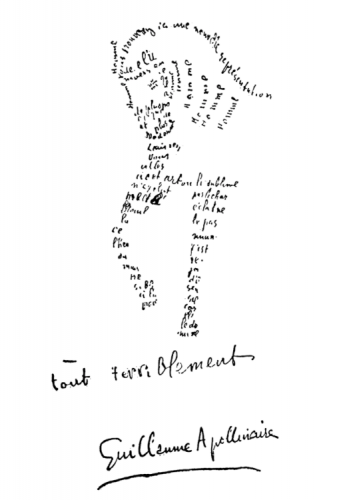

mal est délicieux...  C’est le parti pris de la collection Poésie/Gallimard que de « donner à voir », comme le disait Éluard, depuis quelques années déjà, à la fois texte et création picturale. Nous avons déjà eu, relu, revu Char/Giacometti, Éluard/Man Ray, Char/Braque, Reverdy/Picasso... Avec ce Tout terriblement, Apollinaire rejaillit dans notre quotidien plus cru que d’habitude, et c’est heureux. Nous sommes ce soir complètement Marizibill, Madeleine, Orphée, Crépuscule, Jolie Rousse, Pont Mirabeau, Nuit rhénane, soit conquis, épris, imprégné, fébrile, totalement à Lou, follement en rupture, ignorant volontaire de cette Grande Guerre qui frappe encore et que l'on dira totale, tandis qu’une grippe que l’on nommera espagnole tue elle aussi par millions. L.M.

C’est le parti pris de la collection Poésie/Gallimard que de « donner à voir », comme le disait Éluard, depuis quelques années déjà, à la fois texte et création picturale. Nous avons déjà eu, relu, revu Char/Giacometti, Éluard/Man Ray, Char/Braque, Reverdy/Picasso... Avec ce Tout terriblement, Apollinaire rejaillit dans notre quotidien plus cru que d’habitude, et c’est heureux. Nous sommes ce soir complètement Marizibill, Madeleine, Orphée, Crépuscule, Jolie Rousse, Pont Mirabeau, Nuit rhénane, soit conquis, épris, imprégné, fébrile, totalement à Lou, follement en rupture, ignorant volontaire de cette Grande Guerre qui frappe encore et que l'on dira totale, tandis qu’une grippe que l’on nommera espagnole tue elle aussi par millions. L.M. Voici un livre d'honnête homme, utile et pratique. Un ouvrage de culture générale à abandonner sciemment sur le bureau d’un ado préparant son baccalauréat, à poster à un étudiant souhaitant enrichir ses connaissances, et à déposer sur la table basse du salon de toute personne avide de savoir tous azimuts et chez qui nous sommes invités à dîner (ça change d’un bon vin en guise de cadeau). Concocté par deux passionnés du ballon ovale et de l’esprit de son jeu à XV : Christophe Schaeffer (docteur en philosophie, poète) et Richard Escot (journaliste, écrivain), le Dictionnaire des penseurs (Honoré Champion, 22€) va de Théodore W. Adorno à Ludwig Wittgenstein en proposant de façon systématique, cent fiches sur cent célébrités de la pensée en trois parties : Sa vie. Contexte. Perspective. C’est simple, mécanique, et cela nous évite d’allumer l’ordinateur pour nous rendre sur le site Wikipedia (ou de chercher dans nos rayonnages un indispensable comme « Le monde de Sophie », de Jostein Gaarder – s’agissant de la seule philosophie), lorsque nous avons un « trou » à propos d’Hippocrate, de Diderot, de Maïmonide, ou de Pierre de Coubertin, ou encore Boris Cyrulnik, voire une ignorance totale à propos de Werner Heisenberg, théoricien fameux de la physique quantique. Car ce livre a le spectre large, qui ne passe pas en revue les seuls philosophes et autres bâtisseurs de la pensée antique, moderne, occidentale, et orientale. Il s’agit d’un formidable voyage au pays des idées traitées certes brièvement et pour chaque tête pensante, mais qui remet les théories en place et l'essentiel en mémoire grâce à l’esprit de synthèse de ses co-auteurs. Et puis c’est une sorte de manuel qui donne envie d’aller plus loin, à partir de l’une ou l'autre de ses fiches starters. Ce dico allume son lecteur : ça silexe en lisant... Sciences, sport, spiritualité, médecine, politique, figurent ainsi à côté des philosophes, d’Aristote à Edgar Morin. Sur 350 pages denses, il s’agit là d’un sacré boulot de recension salutaire à l’usage des esprits curieux de tout poil. Car, la pensée on s'en fiche pas... L.M.

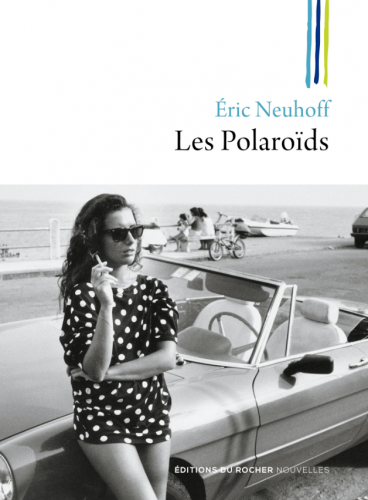

Voici un livre d'honnête homme, utile et pratique. Un ouvrage de culture générale à abandonner sciemment sur le bureau d’un ado préparant son baccalauréat, à poster à un étudiant souhaitant enrichir ses connaissances, et à déposer sur la table basse du salon de toute personne avide de savoir tous azimuts et chez qui nous sommes invités à dîner (ça change d’un bon vin en guise de cadeau). Concocté par deux passionnés du ballon ovale et de l’esprit de son jeu à XV : Christophe Schaeffer (docteur en philosophie, poète) et Richard Escot (journaliste, écrivain), le Dictionnaire des penseurs (Honoré Champion, 22€) va de Théodore W. Adorno à Ludwig Wittgenstein en proposant de façon systématique, cent fiches sur cent célébrités de la pensée en trois parties : Sa vie. Contexte. Perspective. C’est simple, mécanique, et cela nous évite d’allumer l’ordinateur pour nous rendre sur le site Wikipedia (ou de chercher dans nos rayonnages un indispensable comme « Le monde de Sophie », de Jostein Gaarder – s’agissant de la seule philosophie), lorsque nous avons un « trou » à propos d’Hippocrate, de Diderot, de Maïmonide, ou de Pierre de Coubertin, ou encore Boris Cyrulnik, voire une ignorance totale à propos de Werner Heisenberg, théoricien fameux de la physique quantique. Car ce livre a le spectre large, qui ne passe pas en revue les seuls philosophes et autres bâtisseurs de la pensée antique, moderne, occidentale, et orientale. Il s’agit d’un formidable voyage au pays des idées traitées certes brièvement et pour chaque tête pensante, mais qui remet les théories en place et l'essentiel en mémoire grâce à l’esprit de synthèse de ses co-auteurs. Et puis c’est une sorte de manuel qui donne envie d’aller plus loin, à partir de l’une ou l'autre de ses fiches starters. Ce dico allume son lecteur : ça silexe en lisant... Sciences, sport, spiritualité, médecine, politique, figurent ainsi à côté des philosophes, d’Aristote à Edgar Morin. Sur 350 pages denses, il s’agit là d’un sacré boulot de recension salutaire à l’usage des esprits curieux de tout poil. Car, la pensée on s'en fiche pas... L.M. L’avantage des nouvelles d’Éric Neuhoff sur les photographies à développement instantané que nous prenions jadis avec nos Polaroïds blancs, c’est qu’elles ne s’effaceront pas avec le temps. Ces « shorts » désenchantées mais toniques – c’est le premier recueil de nouvelles du romancier des Hanches de Laetitia - sont un cocktail sweet and sour que l’on pourrait nommer Gin Fitz’, et dont la trace en arrière-bouche campera dans nos mémoires. On y trouve la tendre désinvolture de Nimier, la candeur de Déon et un zeste de Morand pour le citrique. Sans paille mais avec des glaçons, cela donne du Neuhoff, hussard mélancolique au ton singulier, effeuillant un bouquet de femmes (pour fil d'Ariane) qui ne saurait faner, toutes armées de prénoms à cran d'arrêt et de réparties à barillet, tour à tour agaçantes, capricieuses, feux-follets, félines, inconséquentes parfois, sensuelles toujours, qu'elles soient allongées sur une plage, un lit de chambre d’hôtel, ou affalées à la place du mort dans une voiture. Ce sont de belles enfuies chimériques, par conséquent inoubliables. Au fil des dix-sept épisodes d’une série que l’on pourrait titrer « un homme fragile façon puzzle », nous suivons l’auteur de Cadaquès à Lisbonne, de Toulouse à Cannes, de la Corse à l’Irlande, de la Grèce à Madère (pour une virée avec Denis Tillinac), de Saint-Tropez à Saint-Germain-des-Près, le port d’attache, sans jamais le lâcher d’une phrase. Il y a évidemment pas mal de cinéma et beaucoup de littérature entre ces pages où traine toujours un cheveu long, et comme parfumées au timbre évanoui d’une voix limpide. Nous y croisons Jean Seberg qui n’a pas disparue, pas plus que Patrick Dewaere évoquant son pote Depardieu suicidé de longue date, et l’ours J.D. Salinger répondant à une invitation de Jackie Kennedy à se rendre à la Maison Blanche. Neuhoff a toutes les audaces. Il peut dire, à l’instar de Jacques Laurent : « Rapportant ses souvenirs, il se laisse le droit de les inventer ». La mémoire de l’auteur de Costa Brava (avec laquelle il entretient les rapports d’une balle de Jokari : un fil invisible l’y ramène sans cesse), s’accroche aussi aux amitiés jalouses de l’enfance, à ses années dolce vita, à des événements survenus au cours de l’année charnière de 1982. Avec une épuisette de délicatesse, respectant toujours les précautions d’usage, Neuhoff s’est adonné à la chasse subtile aux papillons des réminiscences dispersées. Il les a recueillis, puis consignés sur un rocher parsemé de formules qui font mouche. En bas, on entend la mer qui frappe. Et ces Polaroïds, sous lesquels un cœur se retrouve parfois en pièces détachées, ont un mécanicien aimant le réparer nonchalamment – sans jamais le serrer. L.M.

L’avantage des nouvelles d’Éric Neuhoff sur les photographies à développement instantané que nous prenions jadis avec nos Polaroïds blancs, c’est qu’elles ne s’effaceront pas avec le temps. Ces « shorts » désenchantées mais toniques – c’est le premier recueil de nouvelles du romancier des Hanches de Laetitia - sont un cocktail sweet and sour que l’on pourrait nommer Gin Fitz’, et dont la trace en arrière-bouche campera dans nos mémoires. On y trouve la tendre désinvolture de Nimier, la candeur de Déon et un zeste de Morand pour le citrique. Sans paille mais avec des glaçons, cela donne du Neuhoff, hussard mélancolique au ton singulier, effeuillant un bouquet de femmes (pour fil d'Ariane) qui ne saurait faner, toutes armées de prénoms à cran d'arrêt et de réparties à barillet, tour à tour agaçantes, capricieuses, feux-follets, félines, inconséquentes parfois, sensuelles toujours, qu'elles soient allongées sur une plage, un lit de chambre d’hôtel, ou affalées à la place du mort dans une voiture. Ce sont de belles enfuies chimériques, par conséquent inoubliables. Au fil des dix-sept épisodes d’une série que l’on pourrait titrer « un homme fragile façon puzzle », nous suivons l’auteur de Cadaquès à Lisbonne, de Toulouse à Cannes, de la Corse à l’Irlande, de la Grèce à Madère (pour une virée avec Denis Tillinac), de Saint-Tropez à Saint-Germain-des-Près, le port d’attache, sans jamais le lâcher d’une phrase. Il y a évidemment pas mal de cinéma et beaucoup de littérature entre ces pages où traine toujours un cheveu long, et comme parfumées au timbre évanoui d’une voix limpide. Nous y croisons Jean Seberg qui n’a pas disparue, pas plus que Patrick Dewaere évoquant son pote Depardieu suicidé de longue date, et l’ours J.D. Salinger répondant à une invitation de Jackie Kennedy à se rendre à la Maison Blanche. Neuhoff a toutes les audaces. Il peut dire, à l’instar de Jacques Laurent : « Rapportant ses souvenirs, il se laisse le droit de les inventer ». La mémoire de l’auteur de Costa Brava (avec laquelle il entretient les rapports d’une balle de Jokari : un fil invisible l’y ramène sans cesse), s’accroche aussi aux amitiés jalouses de l’enfance, à ses années dolce vita, à des événements survenus au cours de l’année charnière de 1982. Avec une épuisette de délicatesse, respectant toujours les précautions d’usage, Neuhoff s’est adonné à la chasse subtile aux papillons des réminiscences dispersées. Il les a recueillis, puis consignés sur un rocher parsemé de formules qui font mouche. En bas, on entend la mer qui frappe. Et ces Polaroïds, sous lesquels un cœur se retrouve parfois en pièces détachées, ont un mécanicien aimant le réparer nonchalamment – sans jamais le serrer. L.M.

Fin

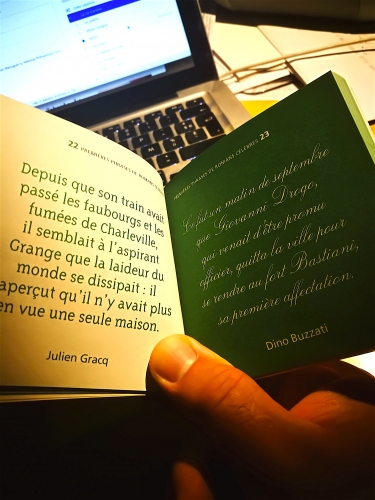

Fin Je vois paraître un livre sur les incipit semblable à celui que j'ai publié en 2004 chez fitway publishing et qui fut traduit en anglais, en espagnol et en italien.

Je vois paraître un livre sur les incipit semblable à celui que j'ai publié en 2004 chez fitway publishing et qui fut traduit en anglais, en espagnol et en italien.  n'apprendra pas grand chose à l'amateur féru de littérature pourvu d'une bonne mémoire.

n'apprendra pas grand chose à l'amateur féru de littérature pourvu d'une bonne mémoire.

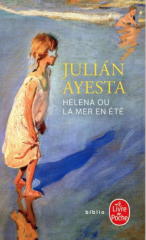

Ce ne peut être le hasard, puisqu’il n’existe pas. J’ai lu hier soir un bref roman, Helena ou la mer en été, de l’Espagnol Juliàn Ayesta, paru en 1952 à Madrid, et seulement en juin dernier en France, directement en format de poche (traduit et postfacé par Xavier Mauméjean). Il y a un air de famille littéraire avec la touchante Gioconda précédemment évoquée ici, du Grec Nikos Kokàntzis. Mêmes émois adolescents, même tendresse, une poésie méditerranéenne en partage avec, au menu : mer, sel, sable, soleil, sieste, rires, et onirisme aussi, mais surtout un fin moins tragique chez Ayesta que dans le récit grec. Le roman est cependant décousu : la première partie a des allures de comédie italienne : un repas dominical au jardin décrit avec talent car, en peu de mots la

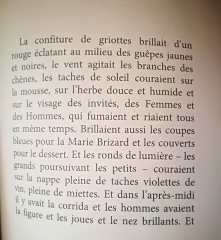

Ce ne peut être le hasard, puisqu’il n’existe pas. J’ai lu hier soir un bref roman, Helena ou la mer en été, de l’Espagnol Juliàn Ayesta, paru en 1952 à Madrid, et seulement en juin dernier en France, directement en format de poche (traduit et postfacé par Xavier Mauméjean). Il y a un air de famille littéraire avec la touchante Gioconda précédemment évoquée ici, du Grec Nikos Kokàntzis. Mêmes émois adolescents, même tendresse, une poésie méditerranéenne en partage avec, au menu : mer, sel, sable, soleil, sieste, rires, et onirisme aussi, mais surtout un fin moins tragique chez Ayesta que dans le récit grec. Le roman est cependant décousu : la première partie a des allures de comédie italienne : un repas dominical au jardin décrit avec talent car, en peu de mots la joie, les hommes avant la corrida de l’après-midi, les verres de Marie-Brizard, les cigares au bord des lèvres, les enfants qui posent des questions et qui agacent les adultes, puis qui s’échappent, crient, s’amusent, les miettes sur la nappe, les bouteilles de cidre vidées, le soleil qui perce entre les branches, les tantes qui pérorent et médisent par bonté, les cousins de Madrid qui surgissent, la fiesta simple qui se poursuit... Le ton du souvenir de l’enfance est donné sans compter, avec force détails, et nous ressentons le plaisir que l'auteur a eu à écrire ces 36 premières pages. Puis, une partie austère évoque la religion catholique et ses méandres, un

joie, les hommes avant la corrida de l’après-midi, les verres de Marie-Brizard, les cigares au bord des lèvres, les enfants qui posent des questions et qui agacent les adultes, puis qui s’échappent, crient, s’amusent, les miettes sur la nappe, les bouteilles de cidre vidées, le soleil qui perce entre les branches, les tantes qui pérorent et médisent par bonté, les cousins de Madrid qui surgissent, la fiesta simple qui se poursuit... Le ton du souvenir de l’enfance est donné sans compter, avec force détails, et nous ressentons le plaisir que l'auteur a eu à écrire ces 36 premières pages. Puis, une partie austère évoque la religion catholique et ses méandres, un  pensionnat, le tabou sexuel, qui nous fait tourner les pages en soupirant. Enfin, une troisième partie tonique et un rien débridée, voit revenir Helena, aperçue dans la première, chargée d’amour retenu pour un narrateur débordant d’amour lyrique et sensuel. C’est tendre, ingénu, sans excès, limpide et ensoleillé. La lecture idoine pour rentrer en douceur. L.M.

pensionnat, le tabou sexuel, qui nous fait tourner les pages en soupirant. Enfin, une troisième partie tonique et un rien débridée, voit revenir Helena, aperçue dans la première, chargée d’amour retenu pour un narrateur débordant d’amour lyrique et sensuel. C’est tendre, ingénu, sans excès, limpide et ensoleillé. La lecture idoine pour rentrer en douceur. L.M. Très en marge de cette rentrée littéraire, notre regard s’est inexorablement porté vers un fulgurant et tendre récit (paru en juin) d’une désarmante vérité, limpide comme une source de montagne, fragile comme ta peau au lit à l’aube, touchant tant il est habité par une bouleversante sincérité. Oh, vous lirez en une heure à peine cette centaine de pages empreintes de délicatesse et d’une impudeur paradoxale. Son auteur n’était pas écrivain. Nikos Kokàntzis (1930-2009) a simplement vécu à Thessalonique une histoire d’amour, la première, la fondatrice, la fondamentale à l’âge de treize ans avec Gioconda, une juive de son âge qui sera déportée et gazée à Auschwitz une poignée de mois après leur rencontre. Leur idylle possède les charmes subtils et écorchés vifs, mais si délicieusement douloureux de la découverte des sentiments et des corps, que la lecture de Gioconda en devient admirablement suffocante. Et cela est dit, décrit, avec une infinie beauté, une immense ingénuité surtout, qui donnent à ce récit toute sa saveur primale. Les scènes des premiers émois, des premiers frissons, des premières pénétrations sont un long tremblement détaillé comme par souci entomologique – il fallait sans doute à l’auteur marquer profondément ce départ double dans la vie, vers un bonheur coupé net.

Très en marge de cette rentrée littéraire, notre regard s’est inexorablement porté vers un fulgurant et tendre récit (paru en juin) d’une désarmante vérité, limpide comme une source de montagne, fragile comme ta peau au lit à l’aube, touchant tant il est habité par une bouleversante sincérité. Oh, vous lirez en une heure à peine cette centaine de pages empreintes de délicatesse et d’une impudeur paradoxale. Son auteur n’était pas écrivain. Nikos Kokàntzis (1930-2009) a simplement vécu à Thessalonique une histoire d’amour, la première, la fondatrice, la fondamentale à l’âge de treize ans avec Gioconda, une juive de son âge qui sera déportée et gazée à Auschwitz une poignée de mois après leur rencontre. Leur idylle possède les charmes subtils et écorchés vifs, mais si délicieusement douloureux de la découverte des sentiments et des corps, que la lecture de Gioconda en devient admirablement suffocante. Et cela est dit, décrit, avec une infinie beauté, une immense ingénuité surtout, qui donnent à ce récit toute sa saveur primale. Les scènes des premiers émois, des premiers frissons, des premières pénétrations sont un long tremblement détaillé comme par souci entomologique – il fallait sans doute à l’auteur marquer profondément ce départ double dans la vie, vers un bonheur coupé net.

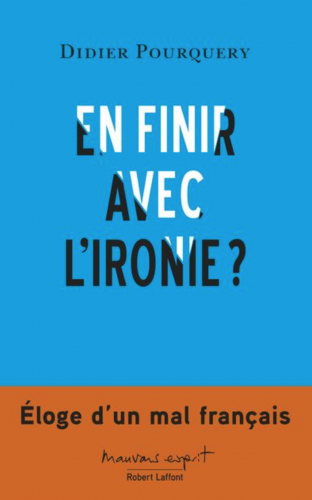

Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas.

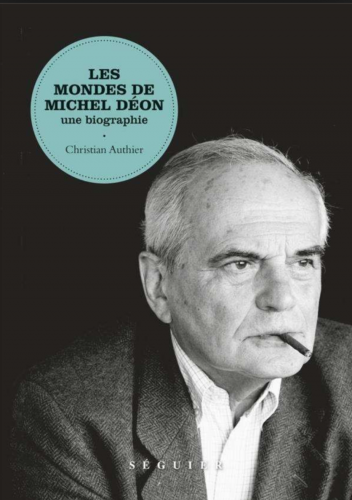

Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas. Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.

Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.

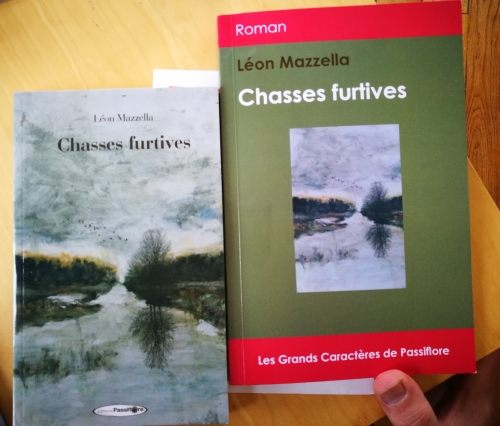

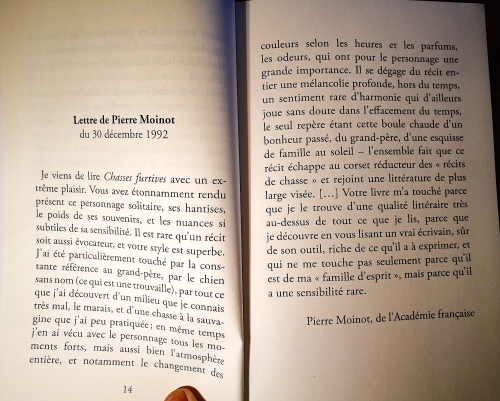

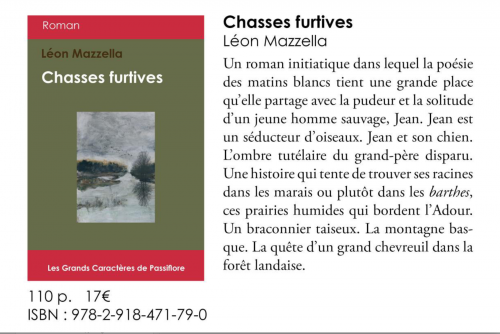

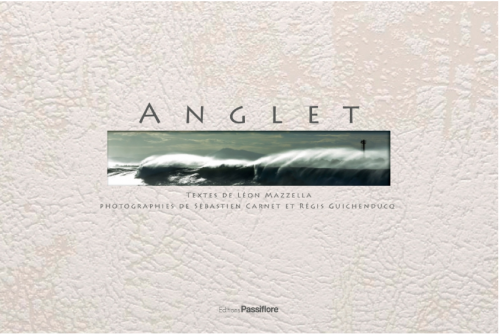

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

Ton âme, tu la sais sans la voir, mais tu vois

Ton âme, tu la sais sans la voir, mais tu vois Francis Ponge passa sa vie à analyser la poétique des choses à travers les mots qui les désignent et son parti pris est indépassable.

Francis Ponge passa sa vie à analyser la poétique des choses à travers les mots qui les désignent et son parti pris est indépassable.

L'ardeur est le thème du 20 ème Printemps des Poètes qui débute demain et qui s'achèvera le 19 mars.

L'ardeur est le thème du 20 ème Printemps des Poètes qui débute demain et qui s'achèvera le 19 mars.

latin, signifie brûler, briller. (Zélos, en grec). Son anagramme est : durera. Ça parle. L'éclair me dure, nous chuchote l'immense René Char devenu classique, dont on célèbre le trentième anniversaire de la disparition, chez Gallimard, avec une édition collector de Fureur et mystère, l'un de ses plus fameux recueils paru il y a soixante-dix ans déjà, et une édition illustrée par Alberto Giacometti du Visage nuptial, suivi de Retour amont, ces deux volumes en Poésie/Gallimard. Tout comme Ajoie, du délicat et regretté Jean-Claude Pirotte, qui comprend aussi Passage des ombres et Cette âme perdue, ou encore Mathématique générale de l'Infini, du turbulent Serge Pey. Sophie Nauleau souligne dans son petit bouquin très intime que, contrairement au vin, l'ardeur poétique résiste aux siècles. C'est tellement vrai. Elle n'en finit jamais de résonner, ajoute-t-elle. Gronde en sourdine. Elle feule en solitaire. Elle sommeille en douce. Elle guette son heure - sereine en sa forêt de la longue attente. La poésie est comme le lait sur le feu. L.M.

latin, signifie brûler, briller. (Zélos, en grec). Son anagramme est : durera. Ça parle. L'éclair me dure, nous chuchote l'immense René Char devenu classique, dont on célèbre le trentième anniversaire de la disparition, chez Gallimard, avec une édition collector de Fureur et mystère, l'un de ses plus fameux recueils paru il y a soixante-dix ans déjà, et une édition illustrée par Alberto Giacometti du Visage nuptial, suivi de Retour amont, ces deux volumes en Poésie/Gallimard. Tout comme Ajoie, du délicat et regretté Jean-Claude Pirotte, qui comprend aussi Passage des ombres et Cette âme perdue, ou encore Mathématique générale de l'Infini, du turbulent Serge Pey. Sophie Nauleau souligne dans son petit bouquin très intime que, contrairement au vin, l'ardeur poétique résiste aux siècles. C'est tellement vrai. Elle n'en finit jamais de résonner, ajoute-t-elle. Gronde en sourdine. Elle feule en solitaire. Elle sommeille en douce. Elle guette son heure - sereine en sa forêt de la longue attente. La poésie est comme le lait sur le feu. L.M. Déon sans sépulture, cela ressemble à un déjeuner sans soleil, et ce n’est pas Alfa sans Roméo. Plutôt Les Trompeuses espérances. Si l’injustice perdure, ce sera Je ne veux jamais l’oublier. Cela ne fleure pas vraiment Tout l’amour du monde, mais peut signifier que Mentir est tout un art. Et, un jour peut-être, Taisez-vous, j’entends venir un ange. Difficile pour l’heure de prendre l’affaire À la légère.

Déon sans sépulture, cela ressemble à un déjeuner sans soleil, et ce n’est pas Alfa sans Roméo. Plutôt Les Trompeuses espérances. Si l’injustice perdure, ce sera Je ne veux jamais l’oublier. Cela ne fleure pas vraiment Tout l’amour du monde, mais peut signifier que Mentir est tout un art. Et, un jour peut-être, Taisez-vous, j’entends venir un ange. Difficile pour l’heure de prendre l’affaire À la légère.  Hommage à l'écrivain discret Guy Dupré, disparu il y a quelques jours à presque 90 ans sans faire davantage de bruit que son œuvre et sa voix n'en firent jamais, et qui laisse quelques romans précieux comme « Les fiancées son froides » (salué à sa parution en 1953 - l'auteur avait vingt-cinq ans à peine - par Julien Green, Julien Gracq, François Mauriac et André Breton), « Le Grand Coucher », et « Les Mamantes ». Ni antimoderne ni hussard, romantique à l'Allemande, barrésien, grand styliste avant tout, Dupré est de ces auteurs dont on murmure le nom comme circule un sésame, et dont l'écho illumine aussitôt le regard des membres d'une confrérie sans tête.

Hommage à l'écrivain discret Guy Dupré, disparu il y a quelques jours à presque 90 ans sans faire davantage de bruit que son œuvre et sa voix n'en firent jamais, et qui laisse quelques romans précieux comme « Les fiancées son froides » (salué à sa parution en 1953 - l'auteur avait vingt-cinq ans à peine - par Julien Green, Julien Gracq, François Mauriac et André Breton), « Le Grand Coucher », et « Les Mamantes ». Ni antimoderne ni hussard, romantique à l'Allemande, barrésien, grand styliste avant tout, Dupré est de ces auteurs dont on murmure le nom comme circule un sésame, et dont l'écho illumine aussitôt le regard des membres d'une confrérie sans tête.  Avant-hier. Numéro anniversaire (le 50ème) du Monde des Livres, supplément culte du quotidien, et de moins intéressant (et prescripteur) au fil du temps. Mais chaque jeudi après-midi, c'est pavlovien, il nous le faut, même s'il nous arrive de soupirer désormais après l'avoir parcouru, lors que nous le lisions de bout en bout avec un appétit féroce et à force de pain, allant jusqu'à saucer l'assiette à regret. Aujourd'hui, c'est sans pain ni peine que nous lui préférons Le Figaro Littéraire, bu chaque jeudi matin jusqu'à la lie, ainsi que le très bon supplément consacré aux livres de La Croix (nous négligeons depuis belle lurette, le jeudi toujours, celui de Libération, devenu insignifiant).

Avant-hier. Numéro anniversaire (le 50ème) du Monde des Livres, supplément culte du quotidien, et de moins intéressant (et prescripteur) au fil du temps. Mais chaque jeudi après-midi, c'est pavlovien, il nous le faut, même s'il nous arrive de soupirer désormais après l'avoir parcouru, lors que nous le lisions de bout en bout avec un appétit féroce et à force de pain, allant jusqu'à saucer l'assiette à regret. Aujourd'hui, c'est sans pain ni peine que nous lui préférons Le Figaro Littéraire, bu chaque jeudi matin jusqu'à la lie, ainsi que le très bon supplément consacré aux livres de La Croix (nous négligeons depuis belle lurette, le jeudi toujours, celui de Libération, devenu insignifiant).

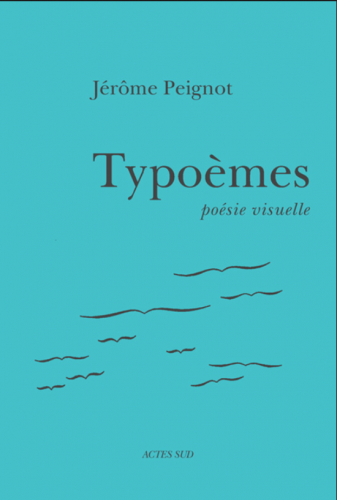

La police des caractères reste ma préférée.

La police des caractères reste ma préférée.

Extrait de L'Education sentimentale (III, 6) de Flaubert :

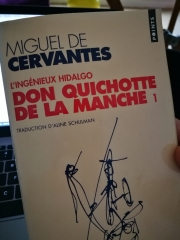

Extrait de L'Education sentimentale (III, 6) de Flaubert : Plus j'entends parler de la Catalogne et des Catalans, et plus j'ai envie de lire des choses sur l'Espagne et l'esprit Castillan. Ainsi ai-je repris

Plus j'entends parler de la Catalogne et des Catalans, et plus j'ai envie de lire des choses sur l'Espagne et l'esprit Castillan. Ainsi ai-je repris

fait quotidiennement et sur tout sujet)... Ces essais, un peu lourdingues, au style ampoulé, correspondent à l'esprit bouillonnant du jeune essayiste qui donnera plus tard

fait quotidiennement et sur tout sujet)... Ces essais, un peu lourdingues, au style ampoulé, correspondent à l'esprit bouillonnant du jeune essayiste qui donnera plus tard

naissance du roman moderne. Aussi, revenons-nous toujours à Cervantes. Par plaisir autant que par besoin. L.M.

naissance du roman moderne. Aussi, revenons-nous toujours à Cervantes. Par plaisir autant que par besoin. L.M. Cinq ans après sa disparition, Pierre Veilletet c'est, encore et toujours, une oeuvre qui compte : sept livres essentiels à lire, à relire et à faire passer.

Cinq ans après sa disparition, Pierre Veilletet c'est, encore et toujours, une oeuvre qui compte : sept livres essentiels à lire, à relire et à faire passer.  Par un après-midi de l'été 1980, après avoir cueilli des framboises dans le jardin dacquois des grands-parents de mon amie de l'époque, nous montâmes au grenier pour en vérifier à l'ombre les saveurs dérivées.

Par un après-midi de l'été 1980, après avoir cueilli des framboises dans le jardin dacquois des grands-parents de mon amie de l'époque, nous montâmes au grenier pour en vérifier à l'ombre les saveurs dérivées.  J'ai plaisir à lire des livres dont on parle peu, qui ne font de bruit que celui des pages que l'on tourne et qui possèdent pourtant des qualités immenses et insoupçonnées du grand public; ce que je regrette. "Et la fureur ne s'est pas encore tue", d'Aharon Appelfeld, par exemple, du grand humaniste hanté par les camps, n'est pas un larmoiement à la Elie Wiesel, mais plutôt un hymne à la fraternité, un éloge de la dignité humaine, qui

J'ai plaisir à lire des livres dont on parle peu, qui ne font de bruit que celui des pages que l'on tourne et qui possèdent pourtant des qualités immenses et insoupçonnées du grand public; ce que je regrette. "Et la fureur ne s'est pas encore tue", d'Aharon Appelfeld, par exemple, du grand humaniste hanté par les camps, n'est pas un larmoiement à la Elie Wiesel, mais plutôt un hymne à la fraternité, un éloge de la dignité humaine, qui  Dans "Le garçon qui voulait dormir", Aharon Appelfeld s'autodécrit à travers les traits du jeune Erwin, 17 ans, recueilli en Palestine (encore sous mandat après la guerre), et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable "Histoire d'une vie", du même auteur disparu hier, et dont voici deux extraits :

Dans "Le garçon qui voulait dormir", Aharon Appelfeld s'autodécrit à travers les traits du jeune Erwin, 17 ans, recueilli en Palestine (encore sous mandat après la guerre), et qui commence une seconde vie déjà, au moment de bâtir Israël. L'adolescent ne trouve l'apaisement que dans le sommeil. Il semble vouloir oublier, tandis qu'il cultive inconsciemment les souvenirs. En réalité, la fuite inexorable et prégnante dans le sommeil lui permet de retrouver ses parents morts dans les profondeurs de la nuit, lui qui doit aussi désapprendre sa langue maternelle pour apprendre l'hébreu. C'est puissant et tendre à la fois, prodigieusement onirique et tendu, et à la fois accroché au réel. Un livre aussi bouleversant que l'inoubliable "Histoire d'une vie", du même auteur disparu hier, et dont voici deux extraits :  "C'était l'enclos (Keffer) des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse, et principalement pour les chasses des hommes (...) Un jour arriva un convoi dans lequel se trouvaient des petits enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude..."

"C'était l'enclos (Keffer) des chiens-loups utilisés pour monter la garde, pour la chasse, et principalement pour les chasses des hommes (...) Un jour arriva un convoi dans lequel se trouvaient des petits enfants. Le commandant du camp ordonna de les déshabiller et de les pousser dans l'enclos. Les enfants furent dévorés aussitôt, apparemment, car nous n'entendîmes pas de cris. Et cela devint une habitude..." C'est l'un des plus beaux dialogues platoniciens. Socrate y est au plus haut de sa forme, pour exprimer l'art de la réthorique, la tempérance, la bienveillance, la justice (et son mal suprême corollaire : celui de n'être pas puni pour l'injustice que l'on commet); la domination des désirs et donc le bonheur (aux accents épicuriens) : Qui veut être heureux doit se vouer à la poursuite de la tempérance et doit la pratiquer...

C'est l'un des plus beaux dialogues platoniciens. Socrate y est au plus haut de sa forme, pour exprimer l'art de la réthorique, la tempérance, la bienveillance, la justice (et son mal suprême corollaire : celui de n'être pas puni pour l'injustice que l'on commet); la domination des désirs et donc le bonheur (aux accents épicuriens) : Qui veut être heureux doit se vouer à la poursuite de la tempérance et doit la pratiquer...

Jeune, je demandais aux êtres plus qu'ils ne pouvaient donner : une amitié continuelle, une émotion permanente. Je sais leur demander maintenant moins qu'ils peuvent donner : une compagnie sans phrases. Et leurs émotions, leur amitié, leurs gestes nobles gardent à mes yeux leur valeur entière de miracle : un entier effet de la grâce.

Jeune, je demandais aux êtres plus qu'ils ne pouvaient donner : une amitié continuelle, une émotion permanente. Je sais leur demander maintenant moins qu'ils peuvent donner : une compagnie sans phrases. Et leurs émotions, leur amitié, leurs gestes nobles gardent à mes yeux leur valeur entière de miracle : un entier effet de la grâce. Paris, 22 décembre 2007.

Paris, 22 décembre 2007.

Un bordeaux supérieur, château La Verrière à Landerrouat (85% merlot,15% cabernet-sauvignon), stupéfiant de concentration et de vérité - loin de ces centaines de bordeaux buvardeux, rêches, austères mais sans classe -, s’ouvre à nous ( : trois amateurs)

Un bordeaux supérieur, château La Verrière à Landerrouat (85% merlot,15% cabernet-sauvignon), stupéfiant de concentration et de vérité - loin de ces centaines de bordeaux buvardeux, rêches, austères mais sans classe -, s’ouvre à nous ( : trois amateurs) Saincrit porte bien son nom. L’énergie d’un étalon au galop donne rendez-vous à une douceur en finale –souplesse, suavité et puissance retenue -, qui signent l’esprit de dompteur de sa viticultrice, Florence Prud’homme. Passionnée de cheval, elle a placé une licorne pour blason de son domaine, sis à Saint-André-de-Cubzac. Détail d’importance : aéré longuement, le vin s’ouvre avec bénéfice comme les cuisses d’une jument d’avril.

Saincrit porte bien son nom. L’énergie d’un étalon au galop donne rendez-vous à une douceur en finale –souplesse, suavité et puissance retenue -, qui signent l’esprit de dompteur de sa viticultrice, Florence Prud’homme. Passionnée de cheval, elle a placé une licorne pour blason de son domaine, sis à Saint-André-de-Cubzac. Détail d’importance : aéré longuement, le vin s’ouvre avec bénéfice comme les cuisses d’une jument d’avril.  Le troisième lauréat, château Les Reuilles, cuvée Héritage AL (60% merlot, 40% cabernet-sauvignon, 9€), élaboré par l’équipe de Patrick Todesco, qui siège à Savignac-de-Duras dans le Lot-et-Garonne (aux confins de l’Entre-Deux-Mers et de Saint-Emilion) – le

Le troisième lauréat, château Les Reuilles, cuvée Héritage AL (60% merlot, 40% cabernet-sauvignon, 9€), élaboré par l’équipe de Patrick Todesco, qui siège à Savignac-de-Duras dans le Lot-et-Garonne (aux confins de l’Entre-Deux-Mers et de Saint-Emilion) – le qu’il peut et pour moins de 10€ cependant. Soit une belle expression, honorable mais guère davantage, d’un pourcentage correctement conduit de 70% merlot - 30% cabernet-sauvignon, élevage sous bois une année durant (1/4 de fûts neufs), mais dont le résultat est on ne peut plus académique, bordelais mais moyen, tannique ce qu’il faut, fruité ce qu’il convient. Zéro surprise (mûre, cassis correctement dosés, soyeux de série œcuménique, élégance pile au rendez-vous mais sans entrain – vous saisissez ?.. ). Un « bordeaux supérieur » comme il s’en trouve près de mille, ou à peine moins.

qu’il peut et pour moins de 10€ cependant. Soit une belle expression, honorable mais guère davantage, d’un pourcentage correctement conduit de 70% merlot - 30% cabernet-sauvignon, élevage sous bois une année durant (1/4 de fûts neufs), mais dont le résultat est on ne peut plus académique, bordelais mais moyen, tannique ce qu’il faut, fruité ce qu’il convient. Zéro surprise (mûre, cassis correctement dosés, soyeux de série œcuménique, élégance pile au rendez-vous mais sans entrain – vous saisissez ?.. ). Un « bordeaux supérieur » comme il s’en trouve près de mille, ou à peine moins.  « Au suivant », me souffle Jacques Brel : le château Pierrail (90% merlot, 10% cabernet franc - ? - 12€), est d’une austérité étrange, qui n’a rien de monacal ni de militaire, mais qui fait sérieux. C’est Erich Von Stroheim sans son col amidonné, de Boïeldieu sans ses jambières, le désert sans les Tartares, les Syrtes sans Amirauté. Il manque quelque chose à ces merlots pourtant habiles à séduire le nez, mais impuissants à garder en bouche ce « tssa », cette indéfinissable saveur qui persiste à retenir, coûte que coûte, notre présence redoutable, soit en avant-poste. Néanmoins, Pierrail parle, ou plutôt chuchote. Il possède une certaine classe qui ne se détecte pas à la première gorgée. C’est là son mérite.