Militantisme

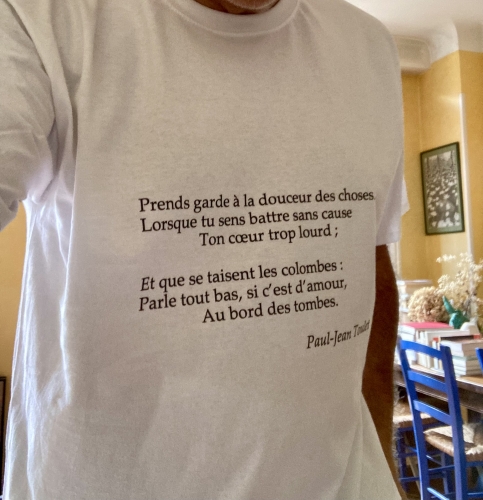

En qualité de lecteur compulsif des Contrerimes et de membre du jury du prix littéraire Paul-Jean Toulet, j'ai fait réaliser ce t-shirt, que j'ai reçu ce matin. (Quel gamin, quand même...).

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

En qualité de lecteur compulsif des Contrerimes et de membre du jury du prix littéraire Paul-Jean Toulet, j'ai fait réaliser ce t-shirt, que j'ai reçu ce matin. (Quel gamin, quand même...).

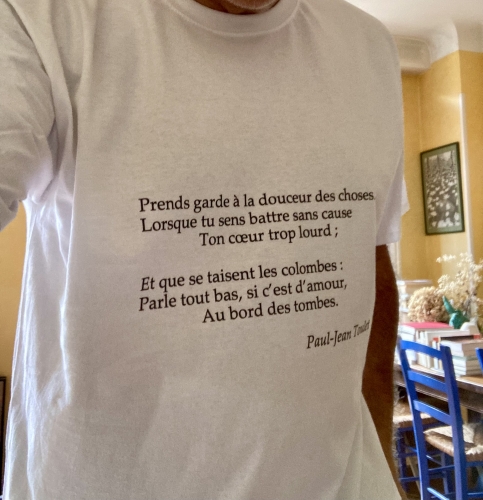

Ce passage me hante depuis que j'ai découvert en 1980 et aussitôt dévoré le livre de Mircea Eliade dont il est extrait. J'éprouve le besoin régulier de le relire...

« Elle est étrange cette soif de se confesser, de demander pardon à quelqu’un par l’intermédiaire d’un livre…

Je ne dis pas seulement cela pour m’excuser. Les indiscrétions criardes de certains écrivains dans leurs livres sont peut-être un hommage à la femme qu’ils ont aimée et que souvent sans le vouloir ils ont fait souffrir. Comment mieux demander pardon, comment rendre un plus bel hommage à l’objet de leur amour, comment le faire de manière plus éclatante et plus sincère qu’en écrivant ?...

Peut-être qu’à l’origine de mon livre, il y a le besoin de demander pardon à Ileana. Noces au paradis : il me semble que ce titre en dit assez… J’espérais qu’au moins ce livre racontant notre histoire, s’il tombait un jour sous ses yeux, la persuaderait de revenir…

Je l’attends. Parfois je m’imagine, vieux, seul au milieu de mes livres, penché sur la même table, tel qu’Ileana m’a vu tant de fois, des nuits d’affilée. Et j’imagine alors que quelqu’un frappe à la porte, que je vais ouvrir distraitement et que je la trouve sur le seuil. J’y pense constamment… »

Mircea Eliade, Noces au paradis, (L'Herne. Repris en L'Imaginaire/Gallimard)

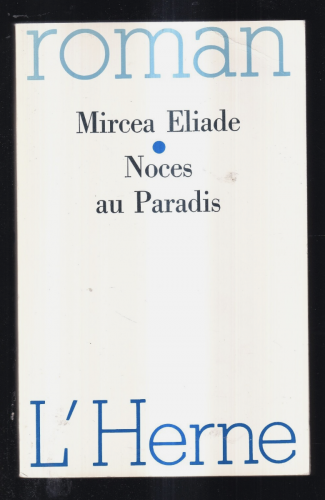

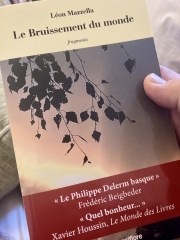

... figure dans une scène inoubliable du film Out of Africa (hommage, donc, à Robert Redford / Denys), et je l'avais notée dans mon livre Le Bruissement du monde (spécial auto-promo, n'est-ce pas? - Oui, pourquoi).

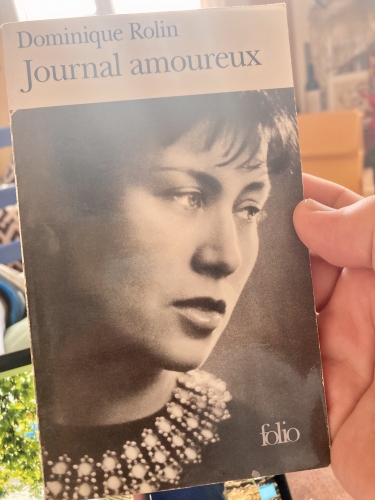

Reprendre le « Journal amoureux » de l’inoubliable Dominique Rolin, planqué dans mes rayonnages, si mince, parmi des exégèses diverses de Proust – tiens !, et tout Georges Henein – c’est mieux. Quoique. Il y a une espèce de logique que je ne contrôle pas toujours sur ces étagères, comme si de facétieuses laminak s'amusaient à rebattre les cartes tandis que je lis dans une autre pièce...

L’éphéméride sans date – ce sont les plus beaux, de l’amour immense pour Philippe Sollers, vingt-quatre ans de moins qu’elle. Le diable au corps. Le diable par la queue... Une curieuse solitude, aussi. Ils se plaisent. N’ont rien de spécial à se dire au début. Tout à faire. Quand donc cesserai-je d’être jeune, se disent-ils. Il est de souche bordelaise, elle est enracinée en Belgique. Il commence à écrire. Elle, continue. Bons qu’à ça. Jim (son nom dans le livre – à cause de Joyce) demeure une clandestine révélation magnétique. Un homme qui sait vouloir. Ils se mangent des yeux lorsqu’ils dînent, dégustent de grands vins en silence par respect pour la musique qui passe, les enveloppe jusqu’aux draps odorants, pas loin. Écrire, c’est aimer. Écrire, c’est être aimé, dit-elle. Tellement, si crument vrai. Venise devient leur lanterne magique. Le lieu majeur de rendez-vous des corps à cœur. Là où le vin rouge les chauffe à blanc. Même lorsqu’il achève un cigare, surtout quand il en fume un peut-être, achever le livre en cours, le sien, l’autre, puisqu’ils ne cessent d’avancer en littérature, peuvent, doivent attendre. Il est pourtant, déjà, une canaille sentimentale. Elle n’en a cure puisqu’elle l’aime étrangement. Ces deux-là ont constamment faim et soif d’amour et ils s’en repaissent ou bien se goinfrent, ne se retiennent jamais ; et c’est si beau. Elle se retourne dans les draps. S’il est là, elle pose un baiser dans son cou. S’il n’est pas là, elle baise le traversin. Simple. Une fluidité si enviable. L.M.

Je ne raterais ce moment d'amitié pour rien au monde. Chaque année, aux premières douceurs de septembre qui engendrent une singulière lumière diaphane et annoncent les grandes migrations dans le ciel, avec parfois un passage magique de dauphins au couchant - mais il n'y en eut pas cette année -, nous nous retrouvons, les pionniers et les autres du O Surf Club fondé en 1969 - année érotique - par Jacques Fagalde (il brandit un grand béret sur la photo, notre iconique Jakes) pour un apéro à prolongations sur le mode auberge espagnole, au-dessus de la Petite Chambre d'Amour à Anglet. Nous étions une trentaine ce soir, nous nous sommes souvenu, beaucoup, nous avons projeté encore plus, évoqué par ricochet, en esquissant quelque grimace, nos petits tracas physiques, mais surtout nos joies de surfeur encore, de randonneur, de golfeur certains, nous avons échangé la charcuterie et (l'excellente) tortilla, la pizza et les chips, les vins de trois couleurs et la manzanilla rituelle La Guita de Jakes. Pur long moment de bonheur simple en contemplant l'océan, le phare, une trainière noire comme un sous-marin russe, un petit bateau de pêche qui teuf-teufait, les vagues qui "fermaient" mais n'empêchaient pas une nuée de pingouins en combi d'insister, et les Landes vers le Nord... Txin-Txin et à l'année prochaine, indéfectibles amis ! L.M.

J’ai toujours eu un faible pour ces chiots fous qui rêvent de se faire un nom tandis que leurs copains d’école – celle qu’ils ont abandonnée pour l’autre, qui enseigne le toreo - les hèlent encore de leur prénom, et à côté desquels James Dean est un risque-tout pour papier glacé, comme Malraux fut paraît-il un Nicolas Hulot de l’aventure.

Je n’aime rien comme ces corridas du matin « qui sentent le café », comme le dit le chroniqueur Jacques Durand et j’en arrive à les préférer aux corridas de l’après-midi, « qui sentent le cigare » . C’est le matin que les choses importantes de la vie se passent, si l’on excepte les siestes insolentes et le baisser de lumières, l’été, qui annonce l’apéro et les tertulias infinies.

J’aime voir ces adolescents minces comme des stock-fishs, luisants comme des anchois, habillés de lumières et habités de peurs primitives. Ils récitent parfois les passes apprises la veille, comme leurs mères un chapelet de prières : les yeux fermés. Ils peuvent être gauches. Si c’est en tirant une naturelle, nous les applaudissons.

Les regards aigus des aficionados les jaugent, les soupèsent comme ils sélectionneraient des vachettes pour les tientas ; cela n’a donc rien de déshonorant. La voix des novilleros est frêle, pas finie. C’est que ces machos prématurés sentent encore le lait et c’est pour ça que la mère rôde. Comme l’animal.

Le novillero est un aventurier des temps modernes, qui engage sa vie plus pour son propre salut que pour la victoire, comme l’aventurier dont Roger Stéphane brossa le Portrait. Le jeune torero est un irréductible solitaire qui ne pense qu’à Dieu et à la vache qui a mis au monde ce novillo noir et dur contre lequel il se bat à présent, en suant, et en tâchant de ne pas perdre ses outils et ses moyens. C’est un être anachronique de pied en cape et jusqu’au bout de ses doigts qui ont encore caressé si peu de femmes, faute de temps et à cause de tout le tremblement. Ce sera pour plus tard, après les toros. ¡Si Dios quiere ! Dieu et ta mère…

Tout se joue le matin, aux alentours de onze heures et dans le rond, même les passes de cape plus que parfaites : celles que la cuadrilla d’occasion effectue juste après le paseo, avec des toros imaginaires pourtant tenus derrière la porte, et qui jailliront un par un, là, maintenant (ça sonne).

Le drame qui se joue sur le sable est peut-être plus sérieux que celui qui sera donné a las cinco de la tarde, car il possède l’ingénuité des premiers textes et la perfection de l’inachevé qui joue son propre rôle. La mère ne va en général pas voir ça. Elle s’y refuse, mais se résout à accepter la folie des hommes, même si elle a cessé de vivre depuis que la chair de sa chair, le fils de son homme, a décidé d’aller à l’inconnu comme d’autres vont au bureau, chaque jour qu’il peut. En face de bestias sur la tête desquelles il ne pourrait même pas manger la soupe qu’elle lui fait.

Pour tous ces fils, le combat est un pain quotidien, et c’est un mysticisme naissant qui leur tient lieu de guide et de compagnon d’infortune ou de fortune ; c’est selon.

J’aime encore ces rapports ambigus de la planète des toros, qui font d’Œdipe un torero de légende, un comédien pour tragédies exclusives.

Le novillero est le spectacle des matins d’été, quand les martinets sifflent leur poursuite effrénée dans les ruelles et que les filles boivent, seules, une orange pressée aux terrasses ombragées des cafés sévillans.

L’heure d’après, le novillero donne à voir le drame et la tendresse, la candeur et le courage fou, l’ivresse et le sens de la beauté, la suavité du regard et du geste, la folie sage de ce bonheur voisin de la douleur que ce futur matador de toros éprouve. Avec une économie de mots hiératiques, il murmure du bout de ses phalanges frêles, et avec la délicatesse d’une dentellière qui aurait suivi des cours de flamenco toute sa vie, la douleur voisine de la beauté noire.

En retrait, parfois, l’esprit de la mère qui sait mais qui se tait ; veille. Et hurle au ciel et à toutes les Vierges –bouche fermée comme un toro bravo-, que la chair de sa chair se joue la vie par mysticisme davantage que par défi. Alors qu’elles lui pardonnent, si d’aventure il rencontrait la corne avant le grand amour. Pour que le fils ne soit jamais un ange et que les toros deviennent grands. L.M.

L.M.

---------------

Une version abrégée de ce texte a servi d’introduction à l’ouvrage « Mon fils est torero », paru aux éditions Jean Lacoste en 2002. Photos et légendes du regretté Philippe Verro, préface de l'ami Louis Gardel, et avant-propos de ma pomme.

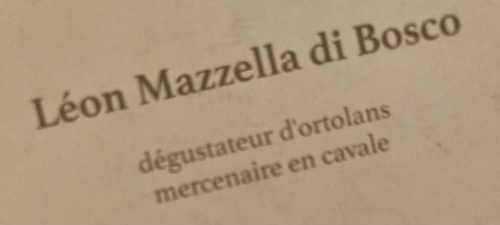

Nous prenons tous un jour ou l’autre, un jour promis, ou bien un jour surprise comme une pochette éponyme de notre enfance (c'était le cadeau de maman le samedi après-midi dans les rues de Bayonne, du côté des Dames de France devenues Galeries Lafayette, une pochette comme un immense cornet de papier sans frites ni churros, mais avec un truc au fond, un jouet) ... Un jour, nous prenons un coup de vieux. Un coup de vieux sonne comme un rappel. Pas forcément à l’ordre, sinon celui des choses – quelles choses ? – Je vous le demande. Les Choses, loin de celles de Perec, Les Choses de la vie, et voilà Guimard et Sautet derrière – je préfère. Davantage ma culture. Trop de références surgissent à chaque coin de phrase comme à l’angle d’une rue. Voilà donc que je trimbale désormais une carte de journaliste professionnel (obtenue quarante années durant)... « honoraire ». Ho-no-rai-re. Quezaco ? Je veux en ignorer le sens. Je la montre. Elle ne remontera pas le temps. Pas le temps de le remonter. Je descends. L.M.

P.S. j'ajoute, suite au message amical de Sylvain Blanchard, la partie haute de l'une de mes cartes de visite...

Alexandre Berthet - allusion (réitérée) au regretté écrivain Frédéric Berthet, vit à Toulouse où il est critique culturel. À l’abri du besoin, héritier par sa grand-mère d’un grand appartement, ce passionné de photo coule à bientôt vingt-sept ans des heures heureuses dans les bars à vins et les bons restaurants de la ville rose qu’il aime viscéralement et dont il connait chaque rue, lorsqu’il n’écrit pas ses articles au ronronnement de son chat Oscar, dans ce nid où il aime cuisiner et ouvrir de bons flacons pour les potes. On reconnait d’emblée - à peu de chose près - le double de l’auteur. La vie n’a cependant pas épargné le personnage du roman, beaucoup moins inventé que ne l'est celui de son père, cet homme ayant totalement disparu du paysage familial il y a vingt-deux ans. Quant à Emmanuelle Rives, sa mère, elle fut emportée par une leucémie foudroyante lorsqu’il n’avait que douze ans. Et voilà que Patrick Berthet, ce géniteur inconnu que son fils pensait même mort, resurgit au bout d’un message audio pour le moins stupéfiant. Est-ce un salopard, une ordure, un fou, est-ce irréel, improbable, dingue, se demande Alexandre en se rendant au rendez-vous proposé. Rien n’augure du meilleur, mais Alexandre y va sans rancœur. Il verra bien. Or, c’est un père plus que loufoque, vulgaire, qui drague ouvertement la serveuse de la brasserie Le Bibent, une sorte de mythomane évoquant des affaires qu’il a faites et du « biz » qu’il s’apprête à faire avec le Brésil, parlant une novlangue insupportable, gavée de du coup, no problemo, perfecto, de ouf, petite siesta, en mode, verre de gnac (pour armagnac), volontiers graveleux, truffant son bavardage de blagues lourdingues, qui sollicite d’être hébergé quelque temps, revient vite sonner au prétexte qu’on lui a volé sa valise, demande au fils de payer son hôtel et de lui avancer quelques centaines d’euros, lui emprunte sa carte bancaire - t’inquiète pas, je te rembourse dans deux-trois jours, puis s’installe, vide le frigo, la cave, néglige de faire la vaisselle, et tant qu’à faire, organise une fête de tous les diables avec la serveuse séduite et ses amis. Alexandre se plie de bonne grâce à ces débordements de beauf pique-assiette, ce qui irrite un peu le lecteur. Mais les deux hommes s’observent. Alexandre se dit que c’est quand même son père, cet hurluberlu, mais quel homme ce faux parasite est-il vraiment ? Patrick finira par fendre l’armure, et le tact littéraire d’Authier est de le rendre progressivement touchant, attachant même, avec ses faiblesses et les failles qui ont émaillées ces vingt dernières années au cours desquelles sa belle-famille ne fit pas toujours montre d’humanité, où il connut même la taule, mais je ne vais pas tout dévoiler. Une virée d’une semaine sur la Costa Brava permet aux deux hommes de mieux s'appréhender, de se reconnaître, et nous de découvrir Mara Maulin – autre patronyme à clin d’œil, car Alexandre tombe amoureux, et oui. Et pas qu’un peu. Nous voyageons, dans les romans d’Authier : Biarritz, Naples, San Sebastien, le Gers, nous buvons du bon : Substance de Selosse, Comor, les Terres promises, l’Anglore, morgon de Lapierre, Poignée de raisins de Gramenon, Mas Jullien à la Villa Mas, excusez du peu, nous lisons du sérieux : Déon, Vialatte, Blondin, Lawrence Osborne, Paul-Jean Toulet, La Ville de Mirmont, Fajardie, Frank, Sagan, et nous revoyons La Grande Bellezza en blue-ray. Bref, nous sommes bien chez Christian, et si je l’écris ainsi c’est parce que c’est un ami depuis plus de vingt ans ; je ne l’ai jamais caché sur KallyVasco (voir les  archives à l’onglet Recherche). Reste que « Comme un père » (éd. du Rocher) est à mes yeux un Grand Cru de l’auteur, où l’on retrouve un style immédiatement reconnaissable, une mélancolie inoffensive, un humour tendre, des formules aiguisées, des personnages que l’on a envie d’inviter à la maison, une Toulouse toujours plus tutoyante, une chute de roman qui fait du bien, une atmosphère légère pour exprimer des choses lourdes. Le talent, quoi. L.M.

archives à l’onglet Recherche). Reste que « Comme un père » (éd. du Rocher) est à mes yeux un Grand Cru de l’auteur, où l’on retrouve un style immédiatement reconnaissable, une mélancolie inoffensive, un humour tendre, des formules aiguisées, des personnages que l’on a envie d’inviter à la maison, une Toulouse toujours plus tutoyante, une chute de roman qui fait du bien, une atmosphère légère pour exprimer des choses lourdes. Le talent, quoi. L.M.

----

Comme un père figure dans la première sélection du Prix Renaudot.

Je reviens de la plage. Je n’y étais pas retourné depuis longtemps. La saison a fui si vite. Pieds nus sur le sable. Plonger les yeux fermés. Ressentir la pureté simple des éléments. Réapprendre les sensations primitives, essentielles. Je me souviens... Tu étais en sous-vêtements car l'idée d'un bain de soleil nous avait pris de court. Je risquai un baiser sur ton nombril - tu n'aimes pas qu'on l'embrasse -, puis trouvai un demi-œil de Sainte-Lucie - j’en ai cherché, cherché, en vain, cet après-midi. La Petite Chambre d’Amour. Ce furent deux heures très chaudes, infiniment calmes – l’océan était exceptionnellement méditerranéen, il n'y avait ni vent ni houle ; une paix comparable à certaines pages de L'Été, de Camus, régnait, souveraine, l'atmosphère était lisse sans être dénuée d'aspérité, sans doute à cause de la vue sur les rochers, juste devant ; des goélands leucophées planaient paresseusement, je me répétais que la ligne d'horizon figurait le tour de taille de mes désirs de nous jusqu'à toujours. Il n'y avait personne, excepté un très vieux couple qui se tenait par la main, et un autre, jeune, qui posait pour un photographe de plage. Elle, enceinte de huit mois au moins, lui, transi, eux deux un brin ridicules d'obéir aux idées mièvres du photographe. Je me refusai à protéger mes yeux, regardai le soleil en face. La chaleur m'étreignait. J'avais envie de brûler comme une fourmi saisie par le prisme d'une loupe. J'ignorais que je penserais si fort à toi, en cette querencia qui fonde, refonde oun trouco. Je voulais oser te le dire, encore salé, imprégné d’une immense sérénité due au soleil, à la mer, au silence à peine troublé par la musique douce d'un faible ressac, et quoiqu’il en soit, quoiqu’il advienne, car ça surnage et demeure vif comme le sang entre toutes mes fibres. J'ai démarré la moto, la selle était brûlante, j'ai hésité à aller boire une grande bouteille d'eau minérale à l'une des deux guinguettes proches. Je rentrai finalement afin de t'écrire ceci. Je ne t'embrasse pas puisque je t'aime, L.M.