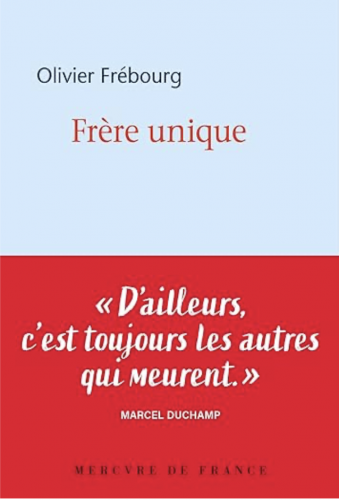

Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.

Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.

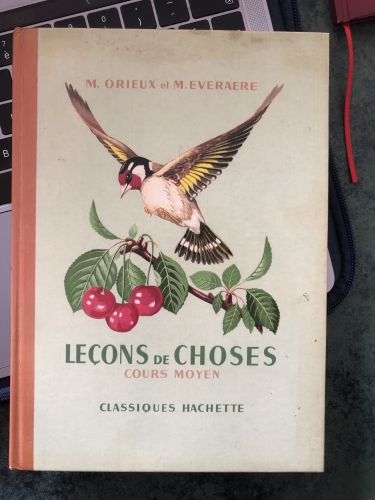

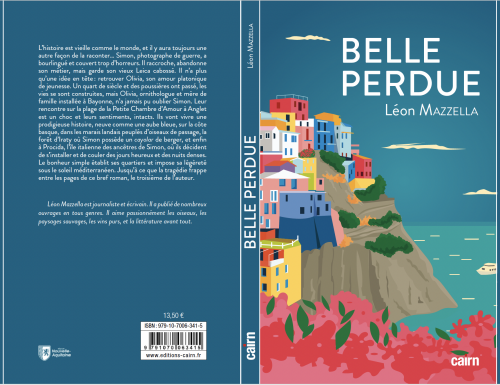

« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.

« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.

Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...

Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...

« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez

« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez  magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).

magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).

Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..

Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..

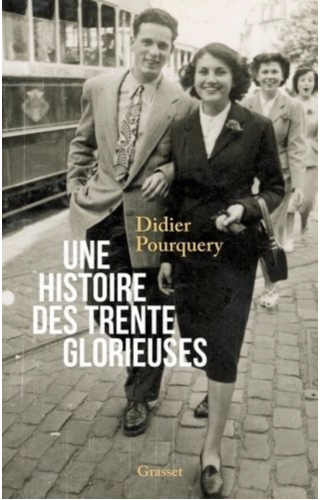

« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...

« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...

« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.

« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.

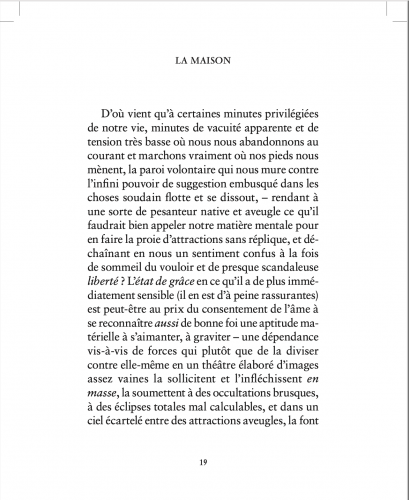

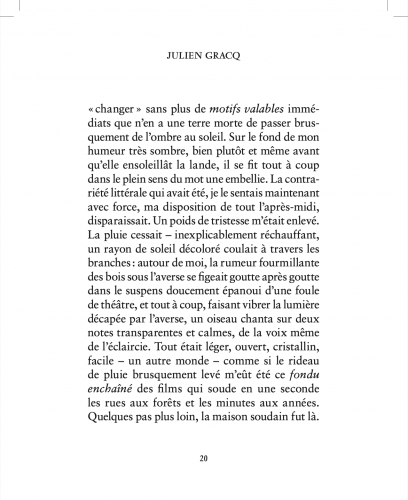

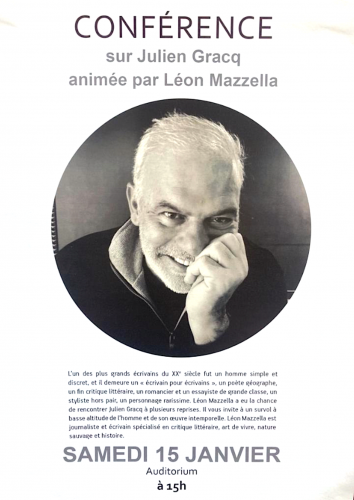

Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?

Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?

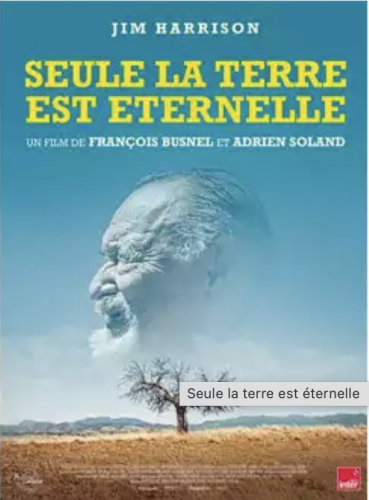

Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...

Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...

Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...

Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...

« L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.

« L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.

J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé

J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé

« Anniversaire :

J’ai dit que tu pouvais faire un câlin.

Ça ne veut pas dire tes pieds froids sur ma bite.

Quelqu’un devrait t’apprendre les bonnes manières au lit. »

Un poème, un seul (sur 450 pages, c’est léger) a trouvé grâce à mes propres critères, « Rotonde bleue :

J’en ai assez d’avoir des mains

dit-elle

Je veux des ailes –

Mais que feras-tu sans tes mains

Pour être humain ?

J’en ai assez de l’humain

dit-elle

Je veux vivre sur le soleil »...

Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure) comme une ceinture de bourreau, possède finalement l’élégance surréaliste d’un aquoibonisme de belle facture. Rimbaud détruisit le faible tirage, non sans avoir offert un exemplaire à Verlaine. C’est grâce à celui-ci que le texte fut sauvé, nous est parvenu, et nous touche encore de plein fouet :

Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure) comme une ceinture de bourreau, possède finalement l’élégance surréaliste d’un aquoibonisme de belle facture. Rimbaud détruisit le faible tirage, non sans avoir offert un exemplaire à Verlaine. C’est grâce à celui-ci que le texte fut sauvé, nous est parvenu, et nous touche encore de plein fouet :

« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient.

Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. »

Ainsi débute cet ouvrage iconique, comme on dit, que nous ne nous lasserons jamais de rouvrir.

« Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :

« Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :

« Le soleil dit la mer est la vie originelle,

je suis les vignes futures et la vigueur des panthères.

La mer est femme sur les genoux de l’aube. »

-----

« La nuit coulait plus lentement

qu’un étang. L’ange comptait

les étoiles. Tu disais : L’amour

est une eau qui revient à son

aube. »

-----

« J’ai épousé la lumière

j’ai enfanté la folie

je suis un fleuve mon amour

tu ne peux que pleurer

sur mes bords. »

-----

« et la chaleur de ta

passion

prend

la couleur du givre

blanc comme un perpétuel printemps. »

-----

« Elle avait des yeux qui faisaient

briller le soleil au-dessus de mon lit

et tomber la pluie

c’est de ma mère que je parle... »

-----

« La solitude du monde animal

est entrée dans mon cerveau :

Une femme m’a aimée au-delà de toute raison »

À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :

À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :

« On dit : fou de joie. On devrait dire : sage de douleur. »

-----

« Posséder, c’est la même chose que connaître : l’Écriture a toujours raison. L’amour est sorcier : il sait les secrets ; il est sourcier : il sait les sources. L’indifférence est borgne ; la haine est aveugle ; elles trébuchent côte à côte dans le fossé du mépris. L’indifférence ignore ; l’amour sait, il épelle la chair. Il faut jouir d’un être pour avoir l’occasion de le contempler nu. Il m’a fallu t’aimer pour comprendre que la plus médiocre ou la pire des personnes humaines est digne d’inspirer là-haut l’éternel sacrifice de Dieu. »

-----

« Où me sauver ? Tu emplis le monde. Je ne puis te fuir qu’en toi ? »

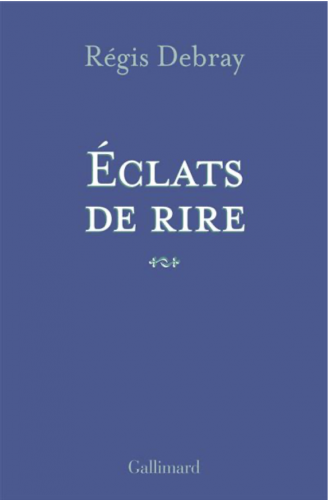

J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce

J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...

pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...

« La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne sera pas. »

-----

Et cette célèbre citation que l’on voudrait faire inscrire sur notre pierre tombale ou bien sur notre urne, au choix :

« J’aimerais que ma vie ne laissât après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur, d’une chanson pour tromper l’attente. Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique. »

----------

Bonne Saint-Sylvestre. « Je vous souhaite d’être follement aimé(es) ». A.B.

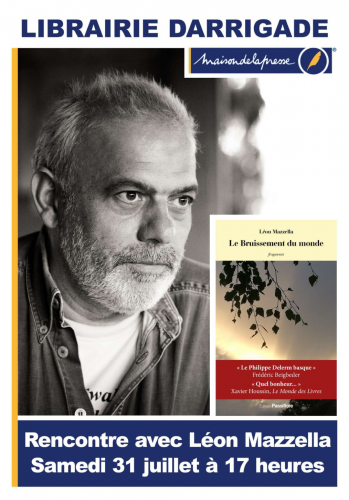

Léon Mazzella

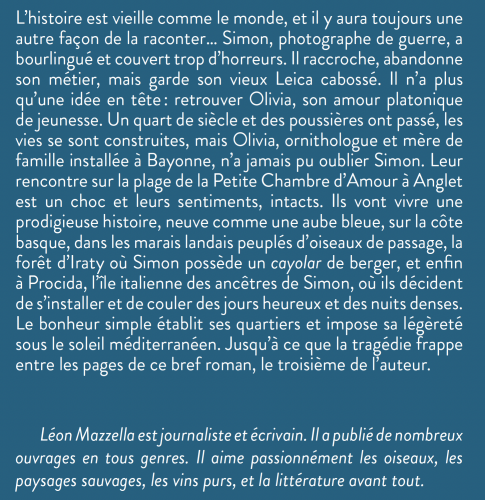

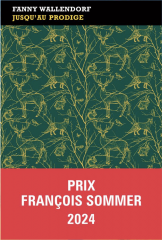

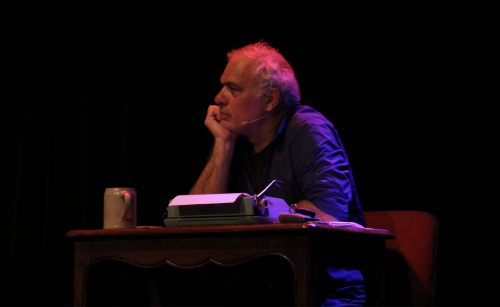

Jeudi 18, Paris, 60 rue des Archives : Belle soirée de remise du Prix François Sommer à la talentueuse Fanny Wallendorf pour son roman « Jusqu’au prodige » (Finitude) qui nous a finalement emballés (je suis membre du jury de ce prix, dont je fus lauréat en 1993). L.M.

Jeudi 18, Paris, 60 rue des Archives : Belle soirée de remise du Prix François Sommer à la talentueuse Fanny Wallendorf pour son roman « Jusqu’au prodige » (Finitude) qui nous a finalement emballés (je suis membre du jury de ce prix, dont je fus lauréat en 1993). L.M.

sauvées des jours), notamment ces deux-là : le tonitruant, l'intrépide, le tonique, le galvanisant Dictionnaire égoïste du panache français, de François Cérésa (Le Cherche-Midi), au style impeccable, truffé de formules qui font mouche et d'humour, et où l'on croise avec autant de désinvolture Athos et Jacques Anquetil, B.B. et Gérard Depardieu, la Légion étrangère et Vercingétorix, Romain Gary et Jean Moulin, Coco Chanel et Charles de Gaulle, Astérix et Cyrano de Bergerac. Un livre hussard en diable. Je pense que j'ai épuisé un crayon tant j'ai souligné de passages. Aussi, mieux vaut n'en citer aucun, sinon je reproduis le livre. Si, juste une phrase de la première page d'introduction, pour donner le ton : "ce mélange de courage, d'audace, d'intempérance, d'honneur, d'élégance, mais aussi de suffisance, d'orgueil mal placé, d'indiscipline et de bêtise...". Allez-y voir !

sauvées des jours), notamment ces deux-là : le tonitruant, l'intrépide, le tonique, le galvanisant Dictionnaire égoïste du panache français, de François Cérésa (Le Cherche-Midi), au style impeccable, truffé de formules qui font mouche et d'humour, et où l'on croise avec autant de désinvolture Athos et Jacques Anquetil, B.B. et Gérard Depardieu, la Légion étrangère et Vercingétorix, Romain Gary et Jean Moulin, Coco Chanel et Charles de Gaulle, Astérix et Cyrano de Bergerac. Un livre hussard en diable. Je pense que j'ai épuisé un crayon tant j'ai souligné de passages. Aussi, mieux vaut n'en citer aucun, sinon je reproduis le livre. Si, juste une phrase de la première page d'introduction, pour donner le ton : "ce mélange de courage, d'audace, d'intempérance, d'honneur, d'élégance, mais aussi de suffisance, d'orgueil mal placé, d'indiscipline et de bêtise...". Allez-y voir ! Mes Fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

Mes Fragiles, de Jérôme Garcin (Gallimard)

Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge.

Parmi mes lectures marquantes au cours de cette année qui s’achève ce soir, je retiendrai une petite poignée de livres émouvants, à commencer par « Frère unique », d’Olivier Frébourg (Mercure de France), récit poignant, à la limite de l’insoutenable parfois, sur la disparition tragique, accidentelle, et injuste de son frère Thierry, « ponte » de la médecine, chercheur généticien de renommée mondiale et victime d’une minable erreur médicale sur le lieu même où il officia tant d’années : l’hôpital de Rouen – rendu coupable de n’avoir de surcroît jamais vraiment reconnu sa faute, ce qui donne lieu à des pages enragées de la part du frère meurtri et inconsolable ; révolté. Double peine. Mais ce livre intime (Olivier Frébourg avait déjà donné « Gaston et Gustave » sur la disparition d’un de ses fils grand prématuré, et – ai-je envie d’ajouter, « La grande nageuse », sur la douloureuse séparation d’avec la mère de tous ses fils) brille avant tout par les souvenirs d’enfance heureuse de deux frères sous le soleil des Antilles où la famille vécut un temps, de 1969 à 1972, puis en Normandie, berceau familial, car le père est un brillant commandant de Marine (officier de la Transat, il fut pressenti pour prendre le commandement du France). Nous savons Olivier Frébourg, écrivain de Marine, habité par la mer. Nous le découvrons ici « frère et fier » de son frère, son « pilier lumineux », qu’il admire sans ambages. « Nous étions des brotherships », écrit-il joliment. « J’étais enfant de la mélancolie. Il était le soleil. J’étais la lune ». L’écrivain Frébourg appelle alors à la rescousse ses vieux compagnons, Hemingway, Ovide, Dante, Virgile, Hugo, Reverzy, Buzzati, Chatwin, Brauquier et autres trafiquants d’exotisme, les poètes, les oiseaux aussi, tout fait baume, ou devrait pouvoir panser... L’ouvrage est bouleversant de bout en bout qui vous traverse de part en part. Je me souviens que, le livre achevé, mes mains tremblaient et j’avais le cœur serré comme une gorge. « Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit.

« Éloge des oiseaux de passage », de Jean-Noël Rieffel (Équateurs, vénérable maison dirigée par Olivier Frébourg) est un de mes chouchous car je suis un peu à l’origine de cette publication, puisque mon ami Jean-Noël m’avait envoyé son texte (devenant son premier lecteur, ce qui m’honora), que j’ai aussitôt aimé et transmis à mon autre ami Olivier Frébourg, qui s’enthousiasma à son tour. Ce premier livre est une ode à la migration, au pouvoir des oiseaux sur l’esprit de l’homme et donc sur son bonheur. Je partage avec son auteur trois passions : les oiseaux, la poésie et les vins purs. Il en est question dans ses pages, notamment de l’œuvre sensible et précieuse de Philippe Jaccottet. Quant aux oiseaux, ils imprègnent tant l’ouvrage qu’il me semble être composé de plumes et de chants. Je sais que le livre a connu un joli succès, et c’est justice qui me réjouit. Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise...

Fervent lecteur de Pascal Quignard, dont je lis absolument tout, j’ai été une fois encore enthousiasmé par « Les heures heureuses » (Albin Michel) qui poursuit la quête spirituelle de la sensation, des émotions pures, de la source de l’amour, de l'émoi originel, l’ensemble dans une langue tendue et on ne peut plus baroque (depuis « Tous les matins du monde »), minérale, d’une précision d’horloger genevois, à la limite du jansénisme littéraire, en tous cas d’une rigueur admirable qui n’exclut jamais – et c’est l’un des talents de Quignard, la dimension extrêmement poétique de sa prose. L’auteur aborde une foule de petits sujets universels par le biais de l’anecdote historique, de la description de l’événement au demeurant insignifiant. Chacun de ses livres, notamment cette « suite » intitulée « Dernier royaume » et dont c’est le XIIe opus, renvoie - à mes yeux en tous cas - à la phrase célèbre de Miguel Torga, « l’universel, c’est le local moins les murs ». Et n’est-ce pas la première vertu de la littérature, sa mission que de rendre universel le village de Macondo dans « Cent ans de solitude » – par exemple. Aussi, et c’est un sacré atout, « un » Quignard se dévore en picorant, le lecteur peut l’aborder comme des pintxos au comptoir d’un bar de San Sebastian. Et, par surcroît, il instruit considérablement, car il n’est jamais avare de détails étymologiques, philologiques, historiques, littéraires et philosophiques, qu’il évoque La Rochefoucauld ou un inconnu, la regrettée Emmanuèle Bernheim ou Spinoza. Et nous sortons de ces « heures heureuses » galvanisé et comme abasourdi lorsque, dans une salle obscure, d’un film exceptionnel nous lisons le générique de fin avec une scrupuleuse gourmandise... « La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez

« La grande ourse », de Maylis Adhémar (Stock) est un roman brillant sur un thème devenu « à la mode » : la difficile cohabitation de l’homme en milieu pastoral avec (le retour) des grands prédateurs comme le loup et l’ours – le lynx croquant surtout les chevreuils des forêts vosgiennes. En l’occurrence, il s’agit des bergers ariégeois du Couserans – cette si belle région que l’auteur(e), toulousaine, connait dans les recoins, et de l’ours. L’écriture est sensible, précise, ciselée, les personnages parfois caricaturés (les rugbymen des bars de l’arrière-pays, le chasseur bourru, le berger bucolico-gionesque, la bergère dure à la tâche...), les paysages ne sont à mon goût pas assez  magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud).

magnifiés, la narration d’un conflit qui enfle l'est bien davantage, et la jalousie de l’héroïne pour l’ex de son amoureux un peu too much. Une économie d’une cinquantaine de pages sur le sujet eut été bénéfique. Mais bon, cela n’exclut pas que ce livre soit pétri de qualités, et je le rapproche d’un autre grand texte franchement admirable, sur le même sujet, de Clara Arnaud, « Et vous passerez comme des vents fous » (Actes Sud). Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?..

Sous-titré « Petite rhétorique itinérante », « En marchant », de Patrick Tudoret (Tallandier) est un précieux livre total car il entremêle érudition (sans frime aucune) et petite philosophie de la marche avec brio. Le tout piqué de souvenirs très personnels comme un gigot d’agneau l’est de gousses d’ail. Souvenons-nous que Montaigne, marcheur (et cavalier) impénitent, prétendait « penser par les pieds », et songeons avec Eugenio de Andrade, que « la démarche crée le chemin ». Tudoret est dans cette mouvance-là. Contemplatif et jamais sportif acharné, il prend le lecteur par la main, lequel prend son bâton de pèlerin, et c’est parti. Véritable anthologie littéraire à dominante poétique, le livre devient vite un compagnon que l’on est tenté de glisser dans le sac à dos pour nos prochaines haltes dans la montagne basque – où l’auteur randonne également. « Il y a une ivresse de la marche comme il y a une ivresse d’écrire », note-t-il. Tudoret aime à sentir « la pulpe d’un lieu », à en saisir « le pouls intime », et aussi marcher dans les pas des écrivains qu’il aime. Il en appelle à Saint-Augustin : « Qui n’avance pas piétine », souligne : « La marche comme école de détachement, d’affranchissement. On largue les amarres. La marche art du délestage, de l’allègement. Délestage physique, matériel, mais aussi moral : se déprendre de soi ». Et précise salutairement : « Les assis m’ennuient, ceux qui courent me fatiguent, j’aime ceux qui marchent ». Nous tous aussi, non ?.. « Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé...

« Monsieur Nostalgie », de Thomas Morales (Heliopoles), déclaration d’amour aux Trente Glorieuses, hymne au « c’était - tellement - mieux avant », est un livre délicieux d’un grand styliste dans la lignée hussarde de Blondin, qui assume avec talent son attachement aux choses surannées et passées de mode. Mais qui pourrait prétendre que Claude Sautet, Bébel, le culte de la langue française, le panache hexagonal, les livres paillards de Boudard, la voix de Michel Delpech, le plat Berry qui est le sien puissent passer un jour de mode ? Morales possède ce passé brillant, truculent, hédoniste, cultivé, amical, gascon et rastignacien, épris de clochers et de ballons de rouge partagés au zinc, du mythe B.B. et des fromages bien faits, chevillé à l’âme comme au corps. Et nous le suivons, page à page, avec une gourmandise qui augmente à mesure, en lisant en ronronnant. « Arrière les esquimaux ! » Olé... « La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant.

« La Vie derrière soi. Fins de la littérature », d’Antoine Compagnon (folio essais) est un essai aussi important que sombre. « La littérature a un lien essentiel avec la mort, le deuil et la mélancolie », prévient d’emblée l’ex-universitaire et essayiste des « Antimodernes » et le biographe inspiré (et à succès) de Montaigne, Proust et quelques autres. Est-ce l’âge, le décès de son épouse, la retraite prise... Compagnon se penche sur les œuvres tardives, évidemment pas comme Narcisse sur son reflet dans l’eau, mais en intellectuel constamment en question, à l’écoute, notamment sur ce qui pourrait constituer ce fléchissement de l’âme, sur ce qui préfigure chaque chant du cygne, sur les faiblesses physiques aussi – qu’il ne faut pas négliger, car elles gouvernent le mouvement de la main sur la feuille... L’érudition de l’ancien professeur au Collège de France (dont je suivais les cours, parfois dehors devant un écran géant, pour cause de succès, lorsque je vivais dans le Ve arrondissement, à un jet de galet du Collège...) brille par mille feux en voie d’extinction, et cette plongée dans les eaux profondes de l’ultima verba donne à voir et à réfléchir sur la teneur des dernières pages de « La Recherche », sur la théâtralisation du « Journal » de Gide, sur tant de récits de la vieillesse qui se révèlent parfois, souvent, plus toniques que ceux de la jeunesse, aussi. Stimulant. Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ?

Bien sûr il y eut la divine surprise – oh, vingt-neuf pages à peine -, mais de l’indépassable Julien Gracq, avec « La Maison » (Corti), nouvel inédit, cadeau du ciel et des étoiles, condensé du talent immense du « patron » comme disait Nourissier. L’histoire, mais en est-ce une, est mince come un papier Rizla+, et en faut-il d’ailleurs une pour faire œuvre (à vocation) universelle ? cf. supra. L’apparition énigmatique d’une maison enfouie dans une friche sur le trajet du bus, « comme l’affût précautionneux et tendu d’une bête lourde au milieu de ces solitudes », « de ces fourrés sans oiseaux ». Nous sommes aussitôt chez Poe que Gracq vénérait autant que Verne. Son approche furtive un jour, à pied, « le besoin de me sentir le cœur net de l’envoûtement bizarre de ces bois sans joie », « une extraordinaire suggestion d’abandon et de tristesse », et tout à trac le chant à peine perçu d’une femme, « une voix nue », la vue, l’espace d’un court instant, de « quelque chose d’elle », « la pointe de deux pieds nus », et il n’en faut pas davantage pour générer une montagne d’un désir retenu serré par l’écriture comme jamais maîtrisée de l’auteur du « Balcon en forêt ». La charge érotique de ce très court texte est d’une intensité sublime puisque tout est suggéré, entrevu, et enfin la chute, que je délivre ici car elle n’empêche aucunement le plaisir du texte, sa montée en puissance comme le mercure dans le thermomètre, « ... plus nue encore, et plus secrète que les pieds nus, la masse ondée, prodiguée, déployée, comme une draperie, d’une longue chevelure blonde, la chevelure défaite d’une femme ». Qui écrit mieux ? Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire...

Grâce soit rendue à Brice Matthieussent, traducteur magnifique de tout l’œuvre – volumineuse (trente ouvrages) de « Big Jim » et à Flammarion d’avoir rassemblé tout ce que ce corpus compte de récits et d’extraits de romans, de « novelas » aussi, placés sous la personne emblématique de Chien Brun, double de Jim Harrison, « Chien Brun. L’intégrale » (Flammarion), donc. Il s’agit d’un livre en surnuméraire lorsqu’on possède une étagère pleine à ras-bord des bouquins de Jim, et qui – pour l’anecdote, faillit un jour me priver de vieillir, en tombant brusquement sur ma tête. Je m’en tirai avec un éclat de rire étrange et une bosse énorme. Ah, Chien Brun, mélancolique bâtard supposé d’Indien mais n’ayant que du sang chaud qui circule ardemment dans les veines, Chien Brun l’anar broussard du Michigan dépourvu de numéro de sécurité sociale – notez la poésie insolite de ces mots, Chien Brun pêcheur de truites et devant l’éternel, Chien Brun chasseur et trousseur, sauvage comme on aime les personnages de cette Amérique des grands espaces, court ici sur près de six cents pages, et plus on les feuillette, s’y arrête, plus Jim nous manque. Mais ce n’est pas si grave, Chien Brun se retourne, décèle votre peine, et vous embarque, et c’est bon de le suivre à nouveau, de le lire... Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà...

Voici un ouvrage singulier que Jim Harrison aurait sans doute aimé. « Chanteurs d’oiseaux », de Jean Boucault et Johnny Rasse (Les Arènes/PUG), ou l’histoire de deux surdoués de l’imitation des chants d’oiseaux – l’un est spécialiste du goéland argenté, l’autre du merle noir, qui raflent tous les concours (ce qui semble très étrange, pour un citadin) ayant cours notamment en baie de Somme, d’où ils sont issus. Terre d’oiseaux de passage, ils ont grandi parmi eux, du côté d’Arrest, leur parcours est narré en alternance, et ils se donnent aujourd’hui en spectacle, et c’est paraît-il bluffant (mais j’ai la chance immense de pouvoir les écouter bientôt, vers la mi-janvier, à Paris, à la faveur du Salon du Livre de Nature, où se tiendra leur prestation). Leur récit alterné est touchant, simple, qui décrit leur quotidien, l’école – surtout buissonnière, l’amour infini des oiseaux, l’apprentissage de leur parole, de l’infinie subtilité des « modulations de fréquence » de chacune d’elles, la naissance d’une passion dévorante, tout cela est décrit dans une langue directe et sensible, naturellement sauvage et saumâtre, avec des adjectifs beaux comme des marécages à l’aube, des joncs éclairés par un soleil timide. « Je t’apprendrai à faire le courlis cendré ». Juste cette phrase et je frissonne. Comprenne qui sait déjà... « L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne.

« L’ABéCédaire de Michel de Montaigne », choisi par Michel Magnien (L’Observatoire) est issu d’une collection particulièrement attachante (celui de Romain Gary nous avait ravi, il y a quelques mois). Il agit comme un « memo », un rappel, un vaccin, on le feuillette en cherchant des entrées moins convenues, laissant tomber amitié, cannibales, apprendre à mourir, éducation... en musardant du côté de bordel, branloire, chasse, constance, cul, délectation morose, désir, difformité, écrivaillerie, garde-robe, ivrognerie, etc. Inépuisable Montaigne. Ce livre est à rapprocher du (déjà ancien) « Le meilleur de Montaigne », concocté par Claude Pinganaud pour arléa. Revenir, toujours, à Montaigne. J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé

J’en attendais plus. Je fus déçu. Comme souvent, avec le choix de l’Académie Nobel. Louise Glück ne profita pas longtemps du sien, obtenu en 2020, car elle vient de nous quitter. La « grande » poétesse américaine se voit compilée par Poésie/Gallimard, avec « L’Iris sauvage, Meadowlands, et Averno » lesquels m’ont laissé sur ma faim de poésie profonde, dense, parce que, page 193, je ne me contente pas du début du poème intitulé Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure)

Approcherions-nous, via cette dernière image, de l’éternité décrite (« Quoi? »..) par Rimbaud, dont on célèbre le 150eanniversaire de l’impression à compte d’auteur à Bruxelles, des cinquante-quatre pages d’« Une saison en enfer » (Poésie/Gallimard), soit une mince plaquette de textes en prose sertie de sept poèmes en vers, avec des pages blanches, des fautes typographiques demeurées (il s’agit d’un fac-similé, comme celui qu’arléa offrit à ses fidèles clients il y a quelques années). La mention PRIX : UN FRANC qui barre la page de titre (intérieure) « Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :

« Je suis un volcan criblé de météores », de Etel Adnan (Poésie/Gallimard), m’est une découverte majeure. Cette somme de poésies qui couvre les années 1947 à 1997 provient d’une poétesse prolixe (1925-2021) tardivement reconnue, peintre aussi, issue du carrefour de plusieurs cultures (turque, grecque, libanaise, française, américaine). Il y a des poèmes militants à connotation politique, je les ai écartés d’instinct, considérant avec Stendhal que « la politique dans un roman, c’est un coup de pistolet dans un concert », et avec Proust que des idées dans une fiction « sont comme l’étiquette du prix laissée sur un cadeau ». En revanche, de très nombreux textes sont infiniment sensibles, touchants. Extraits :  À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner :

À la faveur de retards homériques des trains de la SNCF la veille de Noël et son surlendemain, et ayant pris soin, au cas où si probable, de me munir d’une Pléiade, j’ai relu les Oeuvres romanesques de Marguerite Yourcenar, la grande Marguerite Yourcenar. « Alexis ou le traité du vain combat », Le coup de grâce », « Feux », « « Nouvelles orientales », un peu de « l’Œuvre au Noir », des « Mémoires d’Hadrien »... Un bonheur réitéré une journée durant entre Bayonne et Nîmes, via Bordeaux et Toulouse. Je suis soudain tenté de reproduire ici tout ce que j’ai pu annoter au crayon sur le papier bible, tant de fulgurances, de traits, de percussion, de vérité, de subtilité extrême... Allez, juste deux ou trois comme ça, pour frissonner : J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce

J’achèverai cette brève liste (j’en oublie, c’est certain, car une année c’est long, mais je la rectifierai, le cas échéant)... Avec une relecture, « L’Amour fou », d’André Breton dans une belle édition rare, illustrée et numérotée du Club français du livre, j'ai éprouvé le besoin parallèle de reprendre le « André Breton. Quelques aspects de l’écrivain », de Julien Gracq (José Corti) pour ce qui y est souligné par celui qui fut fasciné par le père du surréalisme : ce pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer...

pouvoir prodigieux d’associer sans contrainte pour le lecteur la poésie et l’essai, la beauté de la phrase et la réflexion sur le motif. Avec Breton, comment dire... l’émulsion, pour une fois, semble pouvoir prendre : l’eau à l’huile s’allie et la fusion procède d’un alliage unique. « L’Amour fou », donc, offert par une main experte en surréalisme, « parce que la neige demeure sous la cendre », et ses inoxydables fulgurances, pour le plaisir du texte, soit pour ne jamais changer... « Une histoire des Trente Glorieuses », ou la recherche du père mal connu, à travers le tableau tendre d’une époque.

« Une histoire des Trente Glorieuses », ou la recherche du père mal connu, à travers le tableau tendre d’une époque.

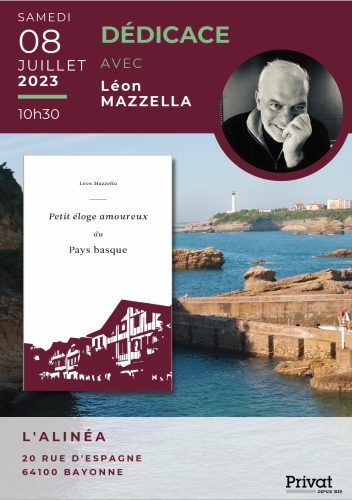

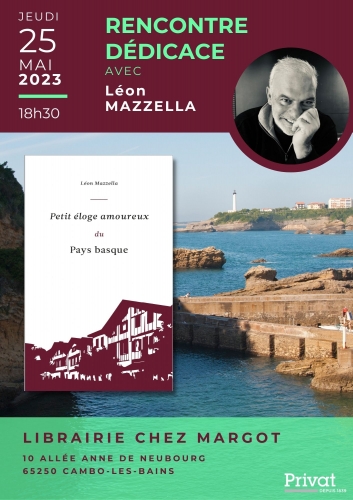

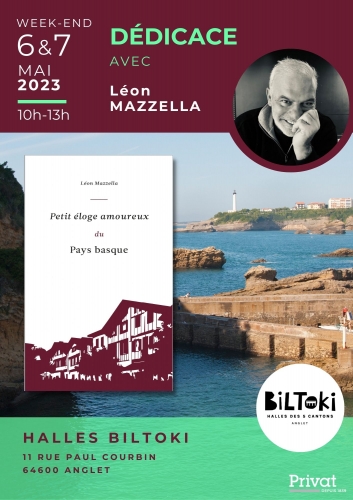

La très singulière librairie - maison de la presse - dépôt de pain - relais de poste - souvenirs - cadeaux VOIE UNE, sise à la mini-gare de Guéthary que toutes les gares de l'hexagone envient, et d'où l'on contemple l'océan, les surfeurs, les petits bateaux, l'horizon, l'appel du large et les parallèles ferrées, à la perpendiculaire, m'accueille donc dimanche prochain. Venez nombreux.

La très singulière librairie - maison de la presse - dépôt de pain - relais de poste - souvenirs - cadeaux VOIE UNE, sise à la mini-gare de Guéthary que toutes les gares de l'hexagone envient, et d'où l'on contemple l'océan, les surfeurs, les petits bateaux, l'horizon, l'appel du large et les parallèles ferrées, à la perpendiculaire, m'accueille donc dimanche prochain. Venez nombreux.

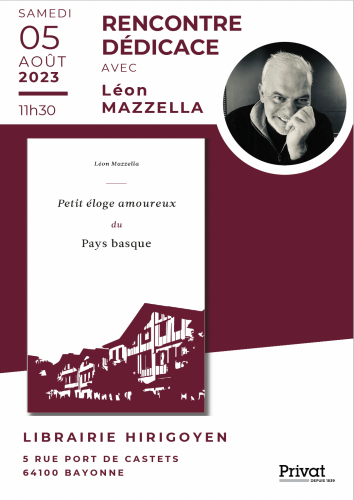

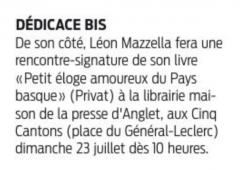

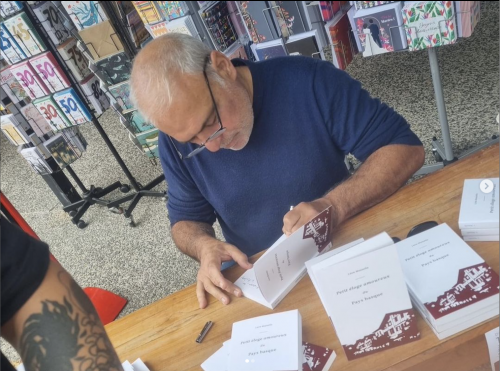

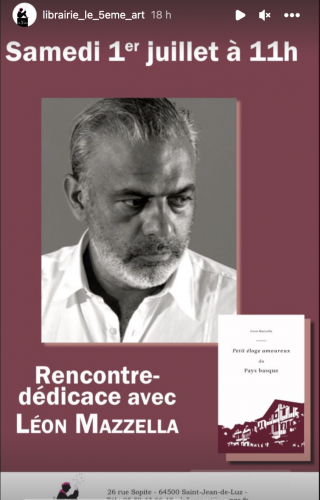

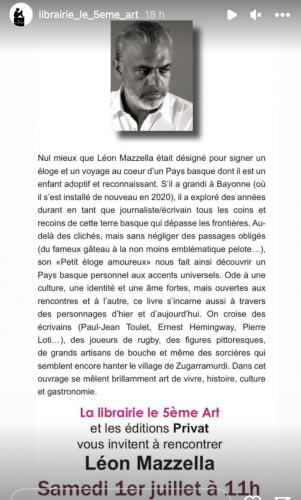

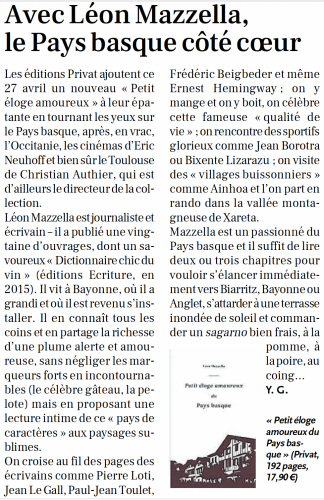

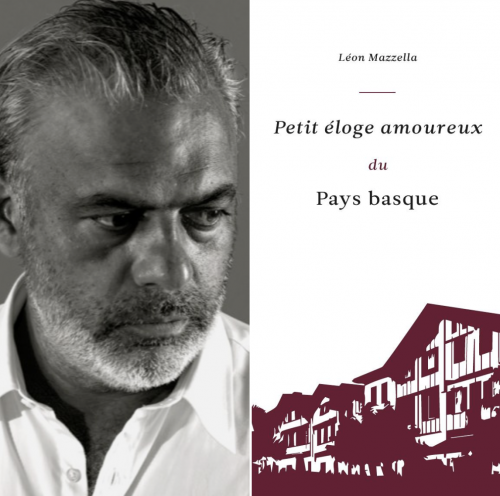

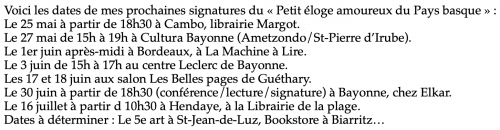

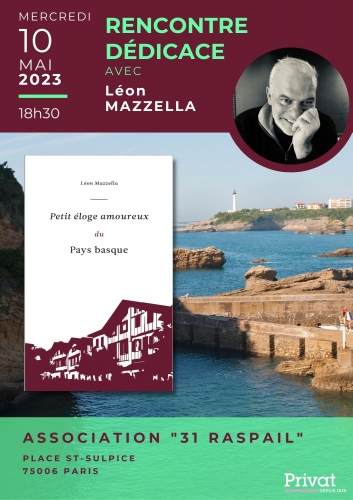

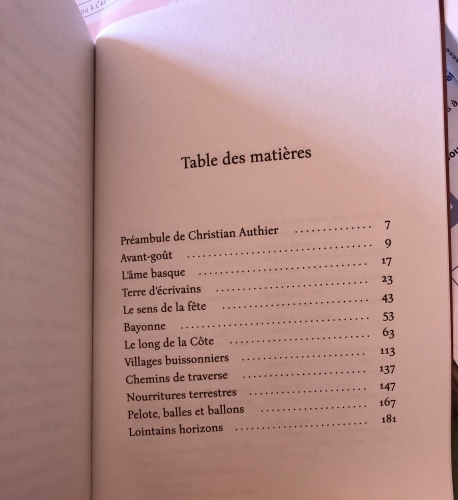

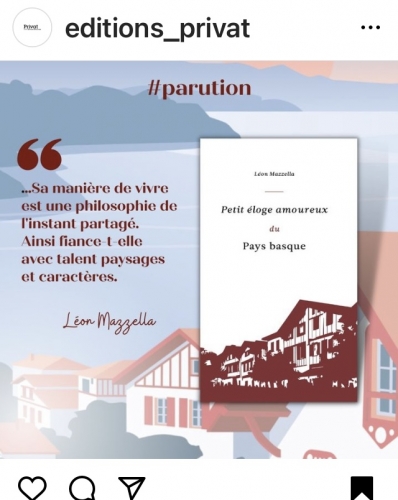

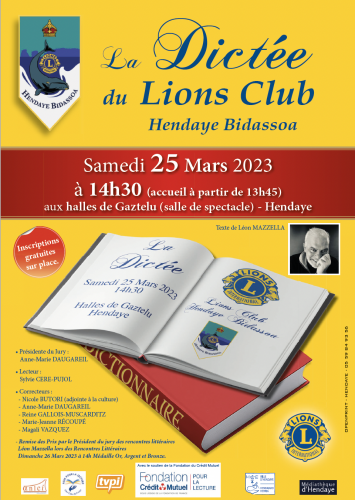

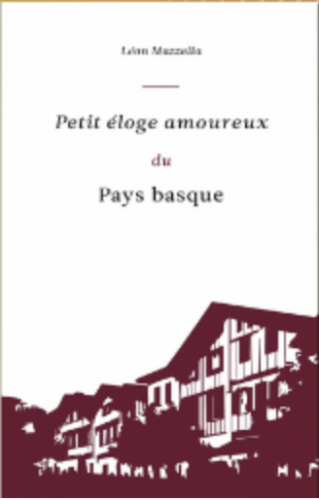

Mon Petit éloge amoureux du Pays basque semble avoir l'heur de plaire. Privat, son éditeur, vient de le réimprimer, on se dirige vers les 3 000 exemplaires au bout de trois mois et demi d'exposition, il se vend très peu dans la banlieue de Dakar, dans le vieux Islamabad, ainsi que dans les hameaux reculés de Meurthe-et-Moselle. Cela ne m'étonne guère. En revanche, les libraires du grand Pays basque et du Sud Ouest élargi l'aiment, et le font savoir. La presse l'a certes promu, du Figaro Magazine à La Croix l'hebdo en passant par Sud Ouest bien sûr, ainsi que Causeur, Pyrénées magazine, L'Incorrect, La Dépêche du Midi, etc. Mais ce sont les lecteurs que je rencontre chaque week-end, puisque je me plie à deux séances de signature hebdomadaires (la prochaine se tiendra dimanche prochain 20 août dès 11h à Guéthary, à la librairie Voie Une, contre l'arrêt de voie ferrée le plus fantasmé de l'hexagone), qui l'élisent et le font eux aussi savoir, si j'en juge par ceux qui m'en présentent à signer pour leurs parents et amis, après l'avoir lu eux-mêmes . Cela fait bigrement plaisir. Et, ici, là, je remercie chacun. Pourvu que ça dure. L.M.