le cul de bobo

Voici l'une des quatre nouvelles affiches tordantes signées Michel Tolmer, en vente 12€ chacune (30x40) sur le site de glougueule (pour les hommes de glou!). Avec glougueule, l'art de l'autodérision coule de source. L.M.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Voici l'une des quatre nouvelles affiches tordantes signées Michel Tolmer, en vente 12€ chacune (30x40) sur le site de glougueule (pour les hommes de glou!). Avec glougueule, l'art de l'autodérision coule de source. L.M.

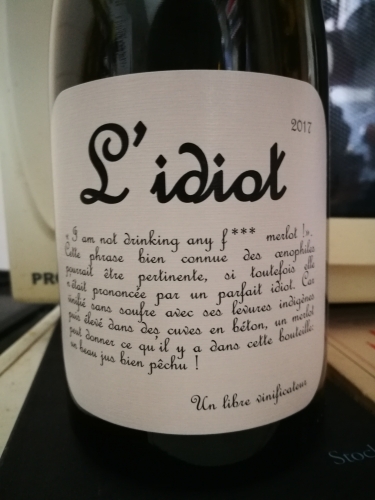

Ce domaine audois, dirigé depuis 2010 par le couple Stéphanie Maurel et Olivier Ramé (130 ha), a un pied dans l’AOC Cabardès et un autre en IGP Pays d’OC.

Ce domaine audois, dirigé depuis 2010 par le couple Stéphanie Maurel et Olivier Ramé (130 ha), a un pied dans l’AOC Cabardès et un autre en IGP Pays d’OC.

Il propose quatre nouveautés parmi ses micro-cuvées (de 2 500 à 6 000 bouteilles) baptisées « Les Dissidents » : Paul, Candide, et « Les Païens » : Le Paria et L’idiot.

Trois rouges et un blanc, volontairement déclassés en « Vin de France » afin de s’amuser davantage avec les cépages, en vigneron anticonformiste et expérimental.

Olivier Ramé aime les vins « sans maquillage, vibrants, tendus, témoins de leur endroit ».

Paul 2016 (100% cabernet franc, élevé en jarres de terre cuite de 125 l) se définit comme une cuvée de tendresse à l’instar de celle que des parents prodiguent à leur enfant. C’est en effet frais et concentré, tendu même, avec un beau nez de cassis, légèrement mentholé, et pourvu d’une jolie longueur (18€).

Candide 2017 (100% chenin, vieilli en foudre de 20 hl) est un blanc vivifiant et bien présent en bouche. Ample, avec de la chair, mais aussi légèrement minéral et augmenté d’une pointe subtile de salinité (18€).

Le Paria 2017 (100% grenache, vinifié en cuve béton), est un « Païen » (60 000 cols pour cette gamme moins confidentielle), soit un vrai vin de copains des fins d’après-midi d’été : gourmand, friand, juteux, fruité à souhait, soit sans chichis – il appelle la charcuterie et les rires (9€).

L’idiot 2017 (100% merlot) : sans soufre, levures indigènes, cuves en béton, n’est pas un vin dostoïevskien, mais plus modestement un jus de merlot qui « envoie » du croquant et de la fraîcheur à gogo. Joli nez de fruits noirs, bouche longue et complexe. Allumez le barbecue et envoyez les côtelettes ! (9€). L.M.

Deux nouvelles cuvées en édition limitée (30 000 bouteilles, dont 2/3 en rouge) au domaine Gayda (sis dans l’Aude) : « En Passant », rouge (80% syrah, 20% cinsault) et blanc (70% macabeu, 30% viognier). Deux vins légers et sans autre prétention que celle de désaltérer sans prendre le chou. Les vignes dont ils sont issus proviennent du Roussillon et du Minervois. Gourmandise, fraîcheur, et simplicité sont au rendez-vous dans les deux couleurs.

fraîcheur, et simplicité sont au rendez-vous dans les deux couleurs.

Inspirée de « The Passenger », hymne rock d’Iggy Pop, cette paire nomade signe des vins de soif à vocation éphémère, car Gayda se livrera chaque année à ce type d’essais dans son « labo » à l’esprit aventurier plus qu’expérimental.

9€ la bouteille, en rouge ou en blanc.

L.M.

Château Cos Labory est un Saint-Estèphe (5è Cru Classé en 1855) comme on les aime : corpulent mais pas bodybuildé, gentleman-writer davantage que farmer. Distingué, opulent, bien présent en bouche, à la suite d'un nez d'une finesse remarquable, il représente une espèce de synthèse médocaine, car c'est équilibré et possède souvent le ton (soit le goût) juste, précis, ciselé même.

Château Cos Labory est un Saint-Estèphe (5è Cru Classé en 1855) comme on les aime : corpulent mais pas bodybuildé, gentleman-writer davantage que farmer. Distingué, opulent, bien présent en bouche, à la suite d'un nez d'une finesse remarquable, il représente une espèce de synthèse médocaine, car c'est équilibré et possède souvent le ton (soit le goût) juste, précis, ciselé même.

Propriété familiale de 18 ha sise sur la colline de Cos, le domaine jouit d'un sous-sol de graves quaternaires des plus accortes. Bernard Audoy dirige ce beau terroir dont on prétend que c'est la meilleure croupe du coin...

Cos Labory 2012 (40% merlot, 60% cabernet-sauvignon) est suave, son nez vif, de fruits rouges et noirs de sous-bois, est persistant. Belle longueur en bouche également. Un vin charmeur (30€).

Cos Labory 2011 (39% de merlot), élevé dans des fûts neufs pour moitié, est très Saint-Estèphe, soit souple et puissant à la fois. Plus terrien que le précédent, il présente un peu d'épices douces en bouche et des saveurs boisées d'arrière-automne au nez. Un vin sincère (32€).

Côté second vin (30% de la production totale, laquelle est de 100 000 bouteilles), Charme de Cos 2015 (un peu moins de merlot que de cabernet-sauvignon) est encore un peu rugueux, les tanins fondront bientôt. Il convient de l'attendre. (16€).

Côté second vin (30% de la production totale, laquelle est de 100 000 bouteilles), Charme de Cos 2015 (un peu moins de merlot que de cabernet-sauvignon) est encore un peu rugueux, les tanins fondront bientôt. Il convient de l'attendre. (16€).

Tandis que Charme de Cos 2012 (28% de merlot) offre une belle gourmandise en bouche. C'est friand de bout en bout (15€).

Ces vins ont été dégustés - notamment - sur une belle selle d'agneau préparée par Mathieu Pacaud, du restaurant Apicius (Paris 8è), table qu'il possède depuis peu (à la suite de Jean-Pierre Vigato). L.M.

Plaimont (AOC Saint-Mont), exemplaire « cave coop’ », offre un nouveau rosé estival plein de franchise et qui ne se la joue pas « modeux ». Les Bastions 2017 possède une robe claire sans être diaphane, voire translucide. Pas de clientélisme outrancier, en terre gersoise. Cela est issu de Tannat, Cabernet-Sauvignon et Pinenc pour la couleur locale. Le nez est frais, les fruits rouges croquants et un rien acides – framboise, groseille, excitent tendrement les narines. La bouche est totalement dénuée de ces arômes de pamplemousse jaune qui nous font fuir en cette saison et avec les vins de cette couleur. C’est franc de fruit, acidulé à la marge, avec un brin de gourmandise qui signe une volonté généreuse. La paroi du verre s’orne d’un léger perlant absent en bouche. C’est délicat, assez long, et fort bienvenu pour escorter un poisson de rivière à la chair fragile, augmenté d’un zeste citrique et d’un demi-tour de moulin à poivre (6,90€). Envoie le riz! L.M.

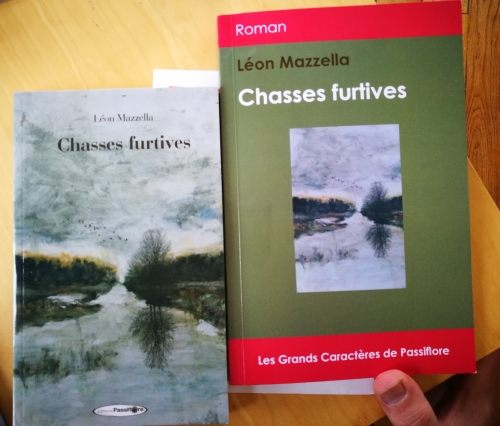

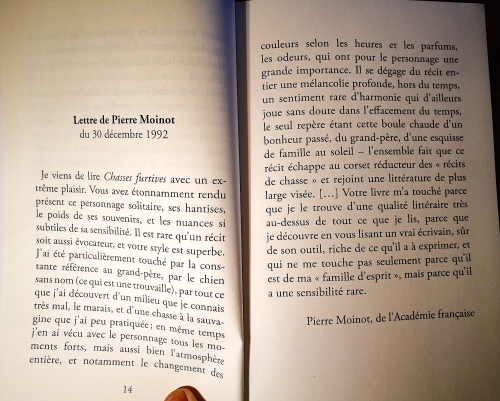

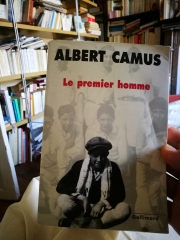

Il est toujours émouvant de tomber sur un vieux cliché jauni, écorné, maltraité par le temps et sur lequel nous peinons à distinguer des détails, mais qui nous parle. Cette photo m’a été adressée (dans le corps d’un e-mail) par mon pote Jacques Ferrandez lorsqu’il travaillait à l’adaptation en BD du « Premier homme » d’Albert Camus (paru chez Gallimard l’an passé), car il me demandait si les cargos de l’armement familial, dont le port d’attache était alors celui d’Oran, avaient pu transporter Camus depuis le port d’Alger à un moment ou à un autre. Je signale en passant le très émouvant livre autobiographique de Jacques, « Entre mes deux rives », paru au Mercure de France : l’Algérie natale, Alger, le quartier de Belcourt où vécurent Camus, Sansal, Ferrandez !, Nice, l’exil, Boualem Sansal à Tipasa, Catherine Camus à Lourmarin, l’adaptation en BD de l’œuvre de son illustre(é) père, Ferrandez le camusien habité est entièrement là, et c’est écrit avec un grande sensibilité et une humilité qui forcent le respect.

Je ne connaissais pas cette photo. Je fis par conséquent appel à mon cousin Gérard Bengio, mémoire familiale vive de ce qui touche à la Méditerranée et à tout ce qui navigue sur elle, car un détail m’intriguait : la cheminée noire. Chaque cheminée des navires familiaux étant barrée d’un beau bleu ciel serti d’un grand « M » blanc, je m’interrogeais.

Gérard leva aussitôt l’énigme : l’armement Léon Mazzella & Cie avait repris l’armement Yaffil, à cette époque (aux alentours de la Seconde guerre mondiale?) et la cheminée de leurs navires était noire. Mais pourquoi alors « un » Léon Mazzella (il y en a toujours eu un pour en chasser un autre, et ce jusque dans les années 1980), parait-il ainsi sa cheminée de la couleur du deuil, et non pas de son bleu ciel et blanc maison ?.. Il me faudra rappeller Gérard.

« La photo a été prise sur le Quai du Sénégal, au port d’Oran, puisque nous devinons la colline de Santa-Cruz en arrière-plan, ainsi que le môle de l’Amirauté, à l’arrière port », précise mon petit cousin. Et comme il s’agit d’une cargaison de billons (tronçons d'arbres), cela ne fait aucun doute : seul ce quai en avait la charge... La date ? – J’ai un indice : l’homme au costume (plein centre) est mon grand-père Léon, décédé le 9 août (le jour de la St-Amour) 1951 d’une crise de cœur que l’on dit cardiaque dans une chambre d’hôtel faisant face à la gare Saint-Lazare, Paris huitième. Il se trouvait là « pour affaires » maritimes, mais les mauvaises langues familiales disent qu’il périt à la manière de Félix Faure d’une fatale fellation peut-être, à tout le moins d’une union pénétrante et adultérine, fait qui fit dire au facétieux Clémenceau à propos du Président Faure : Il a voulu vivre César, il est mort Pompée. Puis-je ajouter que l'abbé dépêché sur les lieux s'enquit de la vigueur du premier personnage de l'État en ses termes : Le Président a-t-il encore sa connaissance? Et qu'il lui fut répondu in petto : Non, elle vient de s'enfuir en empruntant l'escalier de service... Le trait, délicieux de galanterie et de finesse espiègle, est depuis consigné dans les annales élyséennes...

Bien plus simplement, l'épouse de Léon, ma grand-mère prénommée Orabuena car elle était née Juive de Tétouan, puis rebaptisée Bonheur, sa traduction, en se mariant à l’église avec son Procidien de mari (de Procida, l’île méconnue – qu’elle le reste! - du Golfe de Naples), en fut marrie, mais point brisée. Il fallut tenir bon, en femme de caractère bien trempé. L’apparence demeura ferme, flegmatique, voire fondue dans du métal point mou et propre à empêcher toute armure de se fendre un jour, une nuit. Ni étain ni plomb dans la famille, sauf l'un pour le decorum des tables, et l'autre pour la chasse. Du fer, de l’acier, et que le cœur se bronze et jamais ne se brise. Elle sortit d’ailleurs mon père Léon du Lycée Lamoricière, où il passait ses deux bacs, afin de sculpter un armateur de dix-sept ans, flanqué contre sa mère expert-comptable et véritable patronne de la modeste entreprise, comme un daguet (il n’était plus faon tacheté, ses bois donnaient de l'avant) constamment à apprendre le métier contre sa biche de mère courage. L'époque était au privilège de masculinité, au droit d'aînesse et, in situ, au devoir de respect absolu à la culture et aux traditions méditerranéennes ancrées dans un melting-pot culturel bigarré, métissé jusqu'à plus soif et dénué de toute arrière-pensée raciste, comme on dit.

L’omerta à propos des circonstances du décès du grand-père Léon demeure, car lorsqu’il m’arrive encore de titiller ma vieille tante Thérèse, sa fille (la sœur de mon père), celle-ci glisse aussitôt sur l’affaire de ses géraniums qui fleurissent tardivement – c’est bizarre, tu ne trouves pas?.. Ou bien sur celle du mur de sa terrasse bayonnaise, côté jardin en pente, lequel menace ruine. Évoquer - fut-ce de loin - la sexualité du père ne sera jamais chose aisée, me souffle Sigmund Lacan.

C’était un « coureur » au fond, selon l’expression d’alors, un inoffensif Barbe bleue comme son frère Giacomi, et aussi l’autre, rescapé des tranchées de 14, Antoniuccio je crois... Juste bon à trousser les femmes de ménage successives de la propriété de Pont-Albin, à Misserghin, sise sur « les hauteurs de la ville » (d'Oran)... Cette page d’histoire familiale me séduit par son côté bovaryen à sa marge, doté d’un accent à la Maupassant dans ses haltes aux auberges de campagne, mâtiné d’une dose de machisme napolitain (totalement anachronique en ces temps d'une pruderie de Quaker), mais à l'effet immédiat sur les saintes nitouches déguisées en vierges effarouchées, et faisant aussitôt rire à gorge déployée tout ce qu’un quai peut compter de marins rayés et un zinc d’amis soiffards...

Gérard, fin connaisseur, précise que ce bâtiment (je reviens au cliché), est le bateau « souche » des futurs navires de la classe Victory, Empire, puis Liberty ship américains, caractérisés par la mâture en forme d’arche portée. J’affectionne ce type de détail parfaitement inutile au commun des mortels, surtout s’il est sujet au mal de mer, mais qui possède le claquant d’un poème, mâture en arche portée... Et grise l’oreille à la manière de ce qui agace actuellement ma vue, et qui se nomme joliment « les corps flottants » (des fantômes en forme de mouches qui passent devant l’œil, produisant des sous-ensembles flous, dirait Jacques Laurent, et ne laissant pas les corps tranquilles... Mon « vitré » se distend avec l’âge, mais je n’envisage pas encore de double vitrage pour le blanc de mes yeux, pas plus que mon aïeul ne pensa à porter des lunettes... à double foyer).

Or, donc, cette photo. Je la regarde et je rêve. D’une Algérie où je naquis et où je passai trois années y pico– et demie pour être précis. Je n’y suis pas encore retourné, malgré mes velléités lorsque, par exemple, je fis paraître chez Rivages « Le parler pied-noir » en 1989. Le FIS y montrant déjà le bout de sa sinistre morgue, il fut préférable d’attendre un peu. Sauf que un peu me dure.

Cette proue droite me fascine. Mon regard a toujours été attiré par ces navires façon brise-glace, l’arrondi à leur base en moins, car ce tranchant de lame, cette rectitude de col amidonné, comme celui que porte (sans la prothèse rigide) Erich Von Stroheim dans « La Grande illusion » (celui de Karl Lagerfeld ne parvient pas à m’émouvoir), lorsque le commandant Von Rauffenstein s’adresse à Pierre Fresnay : « Monsieur de Boëldieu... », sont infiniment émouvants. À quai comme en pleine guerre. L.M.

Michel Onfray, extrait d'une interview donnée au Figaro daté d'avant-hier :

J'aime bien, à l'inverse de certains de mes confrères se bouchant trop souvent le nez, découvrir sans réticence ce qui se fait et se vend par palettes en grande distribution. Ainsi de cette énorme entreprise chilienne, Viña San Pedro, laquelle se targue de dire que toutes les deux secondes, trois bouteilles de ses vins de la gamme Gato Negro sont ouvertes quelque part dans le monde. On dirait là une parole de brasseur industriel. Et pourrait rebuter, faire frémir. Et bien non. Gato Negro, le chat noir, se décline dans les trois couleurs, et chacune coûte 4,50€.

J'aime bien, à l'inverse de certains de mes confrères se bouchant trop souvent le nez, découvrir sans réticence ce qui se fait et se vend par palettes en grande distribution. Ainsi de cette énorme entreprise chilienne, Viña San Pedro, laquelle se targue de dire que toutes les deux secondes, trois bouteilles de ses vins de la gamme Gato Negro sont ouvertes quelque part dans le monde. On dirait là une parole de brasseur industriel. Et pourrait rebuter, faire frémir. Et bien non. Gato Negro, le chat noir, se décline dans les trois couleurs, et chacune coûte 4,50€.

Le rouge issu de carménère nous a profondément déplu, avec son mauvais goût de serpillère moisie et de légumes suris en voie de décomposition. Nous avons mis cela au débit du compte d'une bouteille défectueuse : ¡ a probar otra vez ! Si l'occasion se présente, car nous ne la provoquerons pas.

En revanche, le rosé (cabernet sauvignon), avec ses arômes de fraise très mûre et écrasée, et de framboise croquante, est plaisant, simple à souhait. Il appelle le jambon serrano de base et le chorizo doux pour un apéro sans chichis. La bouteille se dévisse, ce qui augmente l'usage de sa simplicité amicale.

Le blanc, issu de sauvignon, avec ses flaveurs nettes de mangue molle et d'ananas vif (genre Victoria), n'est pourvu d'aucune acidité excessive, ni de la moindre douceur opportuniste et souvent rédhibitoire. À ce prix-là, c'est cadeau, et convenable sur les premières huîtres n°3 venues, quelle que soit leur extraction marine, ou bien sur un cabécou pas trop fait, mais doté de mordant. L.M.

Merci à cette lectrice qui a exhumé soudain ces trois petits textes que j'avais totalement oubliés (variations sur « l'art » de ne rien dire, publiées sur ce blog même à la mi-mai 2008 : archives ouvertes à l’onglet dédié), et que je ressors volontiers, en joignant ces quelques mots de réflexion : À leur relecture, je constate que le texte 2 est bien meilleur que le 1, et que le 3 rivalise avec le 2. Conclusion évidente : cet exercice améliore l'écriture. C'est une sorte de « travail », qui ne consiste pas, comme à l'habitude, à élaguer, condenser, corriger, densifier, tonifier un seul et même texte. Cette façon de faire, en opérant par déclinaison, est avant tout ludique. Et parfaitement... inutile, au fond, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de « l'art » de ne rien dire. Et comme « c'est bien plus beau lorsque c'est inutile », me souffle Cyrano, cela devient essentiel.

Nous pourrions nous amuser longtemps ainsi, sans même nous livrer à des exercices de styleà la Raymond Queneau (ou à la manière de Cyrano encore, et sa tirade du nez), mais juste en variant, justement, et à peine, par touches, quelques mots, quelques tournures de phrases :

1

22h38 13 mai 2008

Des fois je me demande si...

... Je ne devrais pas écrire, chaque jour, ici, sur ce chien que je nourris (KallyVasco ne portera jamais de collier), des choses comme... les notes qui noircissent mes carnets Moleskine successifs, lesquels s'accumulent sur une table et font la poussière (au moins comme çà, quelqu'un la fait...). Cela donnerait, pour cette fin de journée : Après le désormais traditionnel (et merveilleux) déjeuner du mardi en compagnie de mes deux soeurs, chez La Nonna Inès cette fois, rue de l'Arbalète (ah! le lard de Colonatta!), j'ai repris ma voiture après quatre mois de suspension de permis. Bizarre... Travaillé -comme d'habitude- dans la joie avec Gérard, Marie et Sophie à plusieurs dossiers simultanément. VSD J.O., Rome, 7 erreurs... Puis, à la fraîche, Gérard, trop fatigué, est rentré se coucher. Long apéro vraiment bien, amical et complice à fond, au Café Cassette avec Sophie (préféré, ce soir, au Vieux-Colombier). Ce rade fut l'une de mes annexes lorsque je vivais rue de Rennes. Moments simples et bavards, jusqu'à l'heure de son dîner prévu avec une de ses anciennes collègues. Flâné à St-Germain, l'air était doux, la lumière baissait gentiment, je me sentais bien, si bien. Echoué volontairement parmi les livres de ma pharmacie préférée, du quartier, "L'Ecume des pages", à la recherche de "Diego et Frida" pour l'offrir comme promis à Angélique. "Livre manquant"! Pris (pour ne pas sortir bredouille -je déteste cela), "La Philosophie comme manière de vivre", de Pierre Hadot, immense socratique, et "Rome et l'amour" de Pierre Grimal. Passé à la BNP consulter mon solde, puis acheté deux havanes, nouveaux sur le marché et dont j'ai entendu du bien : l'Obus de Juan Lopez. le module est orné d'une bague sur laquelle j'ai lu, pour la première fois, "Exclusivo Francia". Rentré à 22 heures. Nourri le chat de ma fille (en pension depuis hier soir pour cause de déménagement et de concours divers ici et là). Penser à dîner, mais je n'ai pas faim. Rien ne presse. Plus rien ne presse. Rien, au fond, n'a jamais pressé, ne doit jamais presser. Thé vert à la menthe. Ayo, Léonard Cohen, Catpower. Blog (J'y suis!). Ne pas oublier le réveil : re-boulot dès 8h30 à Montrouge!.. Et voilà.

Mais cela, à la vérité, ne présenterait, franchement, aucun intérêt. Nous sommes bien d'accord...

2

14h23 14 mai 2008

Deux fois je me demande si...

(otraversion sur « l'art » de ne rien dire)

Le mardi, je déjeune en compagnie de mes deux sœurs. Nous sommes allés chez La Nonna Inès aujourd’hui, rue de l'Arbalète. L’évocation de nos parents disparus a encore besoin de drôlerie pour habiller la tendresse. Elles sont belles, mes sœurs. J’observe notre trio, désormais serré comme un bouton de rose. Il ne saurait faillir. J'ai démarré la voiture avec une impression inédite. Je ne l’avais pas utilisée depuis quatre mois. Suspension de permis. J’ai rejoint Gérard, Marie et Sophie à Montrouge. Nous avons travaillé –dans la joie comme toujours, à plusieurs dossiers. En fin de journée, Marie est partie et Gérard opposa une réelle fatigue à ma proposition d’aller dîner. Nous avons pris un apéritif amical et complice, Sophie et moi, au Café Cassette. Avec Le Vieux-Colombier, ce furent mes annexes lorsque je vivais rue de Rennes. Sophie avait un dîner. Je lus la sérénité sur son visage. Elle manifesta un bien-être raffermi. J’ai flâné à St-Germain avant de rentrer. L’air était doux, la lumière tendre. Je me sentais bien. J’ai échoué à trouver "Diego et Frida", de Le Clézio, à la librairie L'Ecume des pages, puis j’ai acheté un havane orné d'une bague étrange, mentionnant "Exclusivo Francia". Je viens d'arriver, il est vingt-deux heures, je n’ai pas faim. Je nourris le chat de ma fille, pensionnaire depuis hier soir pour cause de déménagement. Rien ne presse. Plus rien ne presse. Rien, au fond, n'a jamais pressé, ne doit jamais presser. J’affale ma voilure, relâche la carcasse, me sers un thé vert à la menthe, allume le havane, lance Ten New Songs de Léonard Cohen, flâne sur mon blog. Note ceci...

La lune monte. Le ciel paraît noir. Je le sais étoilé. Je prends conscience de mon être-au-monde. Le quotidien empêche de savourer le pur bonheur d’exister. Demain, je me lèverai tôt, prendrai le petit-déjeuner dans le salon baigné de soleil et retournerai aux écritures.

3

16h11 14 mai 2008

Trois fois je me demande si...

(variétés, suite)

Mardi. Muriel et Pascale toujours aussi belles. Surtout devant une assiette d’antipasti del nonno. À côté d’elles, les brunes qui passent devant la terrasse paraissent fades. Ce sont mes sœurs, pourquoi ? La voiture sent le renfermé après quatre mois de jachère. Putain de garde à vue (penser à créer ce Prix littéraire que je nommerai Le GAVé. Il récompensera le plus beau récit de Garde A Vue. Avis…). Bosser avec Gérard et les filles me fait aimer le travail autant que la plage. Gérard conduit trop. Ses aller-retour hebdomadaires à Izotges, Gers, le crèvent. Nous n’irons pas au bal, ce soir. En revanche, l’œil malicieux de Sophie invite à décompresser autour de deux Perrier-tranche. Notre amitié cristallise comme un pot de miel au fond d’un placard de résidence secondaire. Elle a un dîner. Sur son visage, je lis une sérénité qui me fait plaisir. J’aime Saint-Germain-des-Près en cette saison, encore basse. Rien ne presse. Personne ne m’attend, excepté le chat de ma fille, à l’appétit vagabond. Havanes, librairie. Enfin échoué, je dépose ma carcasse, sac de marin, savoure mon être-au-monde en regardant le ciel noir que je sais étoilé. Le quotidien oblige à négliger notre conscience du pur bonheur d’exister. Léonard Cohen, un thé vert, mon chien (ce blog). « Et si la littérature était un animal qu’on traîne à ses côtés, nuit et jour, un animal familier et exigeant, qui ne vous laisse jamais en paix, qu’il faut aimer, nourrir, sortir ? » (Roger Grenier). Pour un peu, je me sentirais à la campagne. Manquent les parfums de la nuit : menthe glacée, ronce, terre tiède.

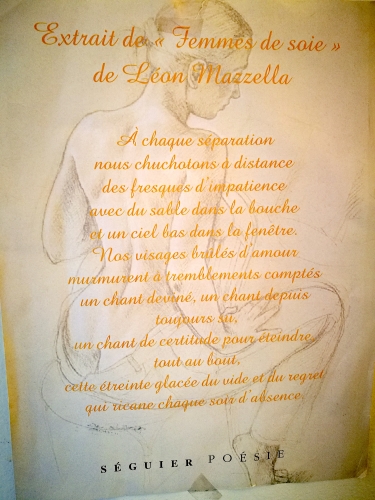

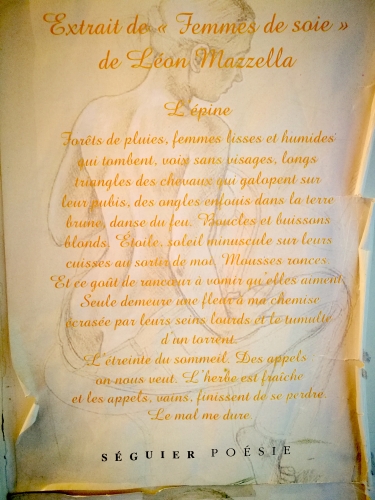

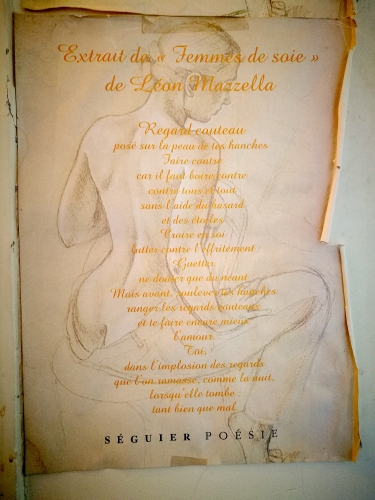

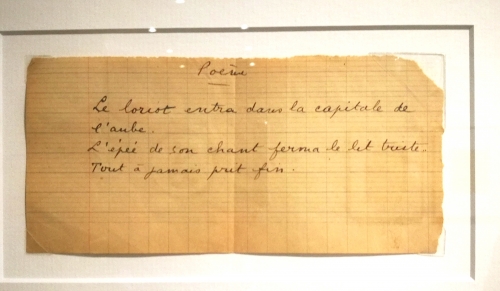

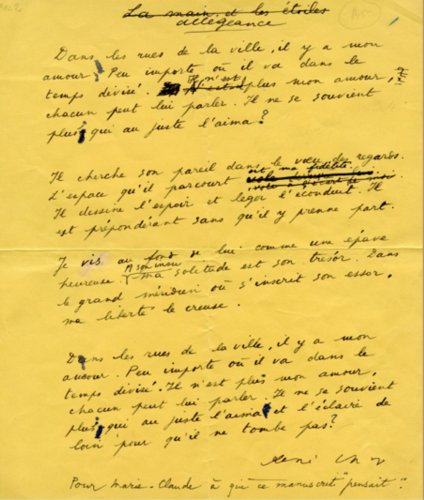

Voici trois poèmes extraits de Femmes de soie et autres oiseaux de passage (210 pages, Séguier, décembre 1999). L'éditeur avait alors eut l'idée d'imprimer plusieurs affiches de format 30x40 à l'intention des libraires. En voici donc trois, rescapées, scotchées sur un mur, avec la couverture du livre, rehaussée d'une oeuvre de Francine Van Hove intitulée Au soleil :

Attiré d’abord par le nom, eu égard à ma passion des oiseaux, et même à l’affection particulière que je nourris à l’adresse des turdidés (eux qui m’ont jadis tant nourri), puis par l’écho vu plus que lu en musardant sur quelque gazette numérique à la mode se piquant de savoir reloader l’univers de la gastronomie, et enfin par un quartier que j’ai plaisir à voir rajeunir et prendre des couleurs grâce à ses tables accortes – le onzième arrondissement de Paris -, j’ai poussé la porte de Grive, ouvert en novembre dernier, qui est le mois de la migration de ces oiseaux, qu’ils soient mauvis, musicienne, litorne ou draine. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir qu’en fait de grive, il s’agissait d’un merle, plastronnant perpendiculairement, en l'enseigne plantée au mur du numéro 18 de la rue Bréguet, gravé sur d'élégants verres (si jolis que j'en ai acheté 18, à 4€ pièce) ou encore imprimé sur les facturettes. Plus noir que noir et aucunement grivelé.

Attiré d’abord par le nom, eu égard à ma passion des oiseaux, et même à l’affection particulière que je nourris à l’adresse des turdidés (eux qui m’ont jadis tant nourri), puis par l’écho vu plus que lu en musardant sur quelque gazette numérique à la mode se piquant de savoir reloader l’univers de la gastronomie, et enfin par un quartier que j’ai plaisir à voir rajeunir et prendre des couleurs grâce à ses tables accortes – le onzième arrondissement de Paris -, j’ai poussé la porte de Grive, ouvert en novembre dernier, qui est le mois de la migration de ces oiseaux, qu’ils soient mauvis, musicienne, litorne ou draine. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir qu’en fait de grive, il s’agissait d’un merle, plastronnant perpendiculairement, en l'enseigne plantée au mur du numéro 18 de la rue Bréguet, gravé sur d'élégants verres (si jolis que j'en ai acheté 18, à 4€ pièce) ou encore imprimé sur les facturettes. Plus noir que noir et aucunement grivelé.

« Faute de grives, on mange des merles » : Je poussai donc la porte à l’heure du déjeuner en plein proverbe vantant l’indigence sachant philosopher sur la disette en congédiant les papilles. J’objectai à peine assis, afin de manifester mon étonnement ornithologique. Il me fut répondu en me tendant la carte (courte, elle change souvent au gré de la fraîcheur du marché) que « c’était la même famille ». Certes, un porc d’élevage industriel et un sanglier sont eux aussi de la même famille, comme une tomate et un ananas sont des fruits. Je préférai donc y voir une silhouette en ombre chinoise... Cette absence de souci de la précision laissait-elle augurer un écho laxiste en cuisine ? Nous allions voir. La décoration est fraîche, dans cette salle aux dimensions menues et dont un mur expose des bouteilles d’assez bonne origine, mais convenue dans le quartier (du bio à bobo, mais pas que), avec vente à emporter (vins, huîtres). De vastes peintures figurant des produits (huître, pomme pelée), viennent d’être remplacées par des photographies évoquant notamment la pêche en mer. Couteaux Nontron sur table, du bois un peu partout...

Allons-y, allons-zo ! Une entrée pour deux attirait : tartare de truite de Banka (la fameuse saumonée de l’élevage en pleine montagne basque de Peyo Petricorena – j’en ai encore dit du bien dans L’Express récemment), voilà qui allait ouvrir l’appétit. Malheureusement, nous n’avons pas retrouvé la subtilité habituelle de la chair de ce poisson dans les petits morceaux crus marinés, ni dans le coeur de truite épais et ferme à souhait. Il ne suffit pas de nommer les « petits » producteurs comme on prénomme les vignerons (ça vous classe), de pratiquer le name dropping des suffisants-à-la-triste-mine-qui-savent, eux, pour qu'un passage en cuisine fasse de tout produit un bonheur dans l’assiette. Là, je fus perplexe, car en fait de transformation, hormis un assaisonnement basique...

Nous apprîmes que le cochon était de Bayeux, et élevé « à la ferme bio en circuit court », que les huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue d'Yvan Dernis étaient « naturelles de pleine mer » (une huître artificielle serait-elle stérilisée?), et les poissons de « pêche durable ». Les herbes, comme l’oxalys, l'oseille rouge et le pissenlit, sont « ramassées à la main », mais nous ne voyons guère comment les cueillir mécaniquement, et le faire avec les pieds présente quelque inconvénient. Alors, oui, bien sûr qu’il est louable, ce souci de « sourcer » convenablement les produits, mais de là à s’agenouiller devant l’adjectif bio (lequel cache tant d'arnaques - Oui, mais bon, c'est cool, tu vois)... Encore faut-il ne pas en faire une carte de visite en forme de sésame, l’habit ne faisant pas le moine. Il faut surtout flatter le (bon) produit comme il convient.

La côte de porc était hélas sèche, dure, et sans saveur particulière. Le poulet choisi par mon vis à vis idem. Purée de céleri, champignons de Paris ici, pommes de terre là... Herbes et fleurs parsemées pour « la jouer Iñaki » peut-être, mais celles-ci n’épatent plus le chaland. Leur goût, en contrepoint, est en revanche utile, car il fait office de condiment. Les plats déçoivent donc par leur exécution sommaire, leur banalité dans la construction, leur manque de pertinence, et avant tout par leurs saveurs en berne. Nous n’avions évidemment pas envie de « tester » une table en prenant une douzaine d’huîtres (22€). J'hésitai cependant à prendre des couteaux en entrée, et les coques aussi... J'y retournerai afin de me risquer sur le homard, et tenter le lieu jaune : pleine mer en avant toute !

Quant au service, il est, comment dire... dans la lune, sinon distrait – mais fort aimable. Les prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.

prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.

Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas.

Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas.

----------

L'essai est tonique et drôle, qui dissèque un mal, une sorte d'insolence ou de mauvais esprit (qu'Emmanuel Macron fustigea dans son discours du 7 mai 2017), et qui se trouve pile-poil dans le collimateur des suffisants, des tristes sires, des allergiques à l’humour qui décape et autres adeptes du politiquement correct...

L'apologie de l’ironie de Didier Pourquery cadre d’emblée : Le système ironique est un état d’esprit, une attitude, un regard légèrement distancié, un sourire en coin, une construction qui relève de la fantaisie... L’ironie n’est pas non plus de l’humour : Il s’agit simplement de prendre du recul face aux "choses graves", de remettre en question(s) le "bon sens". Ce que le philosophe Vladimir Jankélévitch (auteur notamment de L'ironie, Champs/Flammarion) appelait « la bonne conscience joyeuse de l’ironie » est un piège à vaniteux, précise Pourquery. Nous savons depuis Socrate, « éternel casse-pied » comme le surnomme l’auteur, et sa fameuse ironie consistant à désarmer le sophiste en pratiquant la maïeutique (l’art d’accoucher les esprits, comme un obstétricien de l’âme), que le second degré fait réfléchir en détruisant les illusions, les hypocrisies. (...) L’interrogation systématique et paradoxale est le cœur de l’ironie. En feignant l’ignorance et en semblant détaché, Socrate combattait la médiocrité et la facilité des idées toutes faites. L’ironie est donc une arme salutaire contre la morgue ambiante et les discours tordus. L’antiphrase est l’une de ses munitions favorites, avec la litote, l’hyperbole et autres figures de style. Ou encore la boutade.

Résister et rester léger

Pourquery rend hommage aux princes du second degré, de Søren Kierkegaard à Sacha Guitry, en passant par Mark Twain, le-regretté-Pierre-Desproges, Woody Allen et ... le Gorafi ! Sans oublier des « mouvements » : le kitsch, le camp. Il prend soin de distinguer l’ironie de la dérision – qui est une moquerie teintée de mépris. Et du cynisme des enfants de Diogène, lesquels foisonnent en politique et à la télé, mais qui sont bien plus arrogants que l’inventeur de cette attitude, n’étant pas du même tonneau... Les ennemis du second degré, seconde partie du livre, passe en revue les sérieux... qui se prennent au sérieux, tous ceux que le doute n’habite pas, les chiennes (comme les chiens) de garde, les intégristes de toutes obédiences vouant aux gémonies le Voltaire piquant et agaçant, tous les indignés qui s’imaginent détenir le monopole de la sincérité, les sectaires, les Khmers rouges ou verts, les néo-staliniens (qui sont légion), sans oublier les nouveaux donneurs de leçons qui officient sur Internet et que l’on appelle les trolls. Le troll est un imbécile digital, écrit Pourquery. C’est un drôle de drolle (pour parler Bordeluche) qui se pose en policier plumitif de la morale (mais laquelle ?), et qui ne laisse aucune chance à la nuance et au paradoxe. Et l’auteur d’ajouter : Le Net, c’est la cage aux trolls. Certaines pages sont tordantes, comme l’idée du « déjeuner de cuistres » (pour changer du dîner de cons), campé comme un passage des Caractères de La Bruyère. Face à « la marée montante de la bêtise », aurait dit Albert Camus, l’ironiste, qui n’est jamais dupe, résiste. Comme l’alu ! Sa grande force est de savoir rester léger. La dérision cogne, le cynisme flingue et l’ironie renverse. L’ironie met l’adversaire "sur le cul". Poids légers... L.M.

---

Didier Pourquery, En finir avec l’ironie ? Robert Laffont, coll. Mauvais esprit, 17€

À propos d'autres ouvrages de Didier Pourquery évoqués ici =>

https://bit.ly/23m6av0 - https://bit.ly/1Zlqx7G - https://bit.ly/1xiBUAD

Bon sang ! Voilà que le nouveau roman de Christian Authier, au titre un peu moins saganien que d'habitude, « Des heures heureuses », et où il est question du monde des vins naturels, est annoncé chez Flammarion (il paraît le 2 mai). Il était donc temps que je récupère « Les Mondes de Michel Déon », trop longtemps prêté, parce que c’est un livre important, et que cela faisait un moment que je voulais écrire le papier ci-dessous.

------

Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.

Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.

Collants clichés

Déon reste associé à des clichés adhésifs et c’est dommage, puisque réducteur. Il y a d'abord Déon le Hussard, compagnon de route et de déroute de Nimier, Blondin, Laurent et autres désengagés viscéraux : Haedens, Vailland, Hecquet, Marceau, Mohrt, Nourissier, Curtis, Perret, Dutourd, et même Frank... Cette droite buissonnière et mousquetaire, celle des copains d’abord pour unique cause, « désinvolte, rieuse, frondeuse », précise Authier, anarchisante, ironique, insolente et anti sartrienne, celle qui disait « savoir désespérer jusqu’au bout » (Nimier), plaidait pour « l’amour vagabond » (Fraigneau), cette génération romanesque et mélancolique, allergique à « la politique dans un roman » (Stendhal), comme à la morgue du Nouveau Roman et autres postures mortifères et nauséeuses, et dont « la panoplie littéraire » (Frank) était taillée comme un costume trois pièces : « les voitures rapides, l’alcool et les jolies femmes ».

Parmi les autres clichés, il y a Déon le Grec, et Déon l’Irlandais... Lors que l’auteur de Je me suis beaucoup promené, de Bagages pour Vancouver et de Je vous écrit d’Italie... n’a pas consigné que sa vie à Patmos, Spetsai et dans le Connemara. La Corrida, par exemple, évoque les États-Unis. Car Déon était un bourlingueur qui aima partir et découvrir le Portugal, le Brésil, le Maroc ou l’Espagne à la manière d’un Valery Larbaud. Ses retours dans ces contrées lui procureront le désagrément du voyageur qui a connu des terres plus ou moins vierges, devenues la proie d’un tourisme massif et mal élevé étant parvenu à faire plier des pays somme toute corruptibles. Alors, lorsque Déon rejoint l’Académie française, on le suppose rangé des avions et des Liners. Il repart aussitôt, et nous envoie des livres tantôt sensuels et solaires depuis l’Italie « pour répondre au besoin irrésistible de vivre les histoires que d’autres n’ont pas toujours su me raconter », tantôt graves et crépusculaires comme le splendide La Montée du soir. Authier rappelle avec justesse que le roman, pour Stendhal, est « un miroir promené le long d’une route », et que ceux de Déon, comme il l’a dit lui-même, « témoignent d’une époque, fut-ce souvent à contre-courant ». Une époque « où les femmes laissent des regrets et où les hommes tiennent parole ».

Maurras et de Gaulle

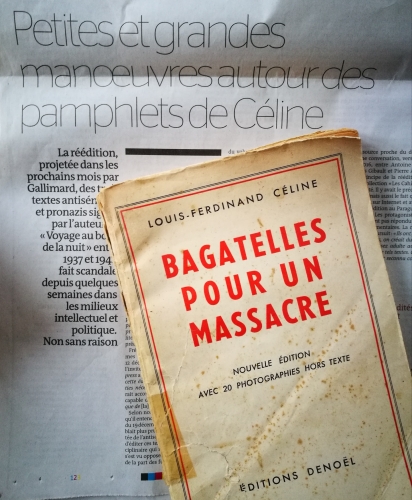

D’aucuns vouent aux gémonies un Chardonne, un Morand, un Drieu tout en fichant la paix à Céline et mettent Déon dans le même panier au motif que ce dernier a adhéré, dix années durant, dès l’âge de 14 ans à l'Action française (en prenant sa carte le 7 février 1934 des mains du futur comédien François Périer), par fidélité à une certaine idée du royalisme et à la figure tutélaire de Charles Maurras, antisémite notoire (que l’on ne commémorera pas cette année, au nom d’un sectarisme gouvernemental des plus obtus, confondant commémoration et célébration). L'ancien secrétaire de rédaction (de 1942 à 1944) du journal L'Action française, ne doit évidemment pas masquer l'écrivain qu'il devint. D'aucuns lisent ou relisent le Voyage au bout de la nuit en continuant d'ignorer les essais nauséabonds de Céline comme Bagatelles pour un massacre. Et Authier de préciser que si l'Action française soutint Pétain, elle rejeta la politique de collaboration mise en oeuvre par Vichy...

L’un des mérites du livre de Christian Authier est justement de nous éclairer sur des pans méconnus de la vie de Déon. Qu’il s’agisse de fêlure amoureuse : les pages consacrées à Olivia/Gloria et la place unique que cette femme occupa dans le cœur de l’auteur de Je ne veux jamais l’oublier, sont aussi tendres qu’enrichissantes, et puis on y voit Déon « l’écrivain du bonheur » - autre cliché tenace - au Pays basque... « L’amour ne triomphe que dans le souvenir. Le roman est là pour le sauver du désenchantement ». Ou qu’il soit question d’engagement indéfectible. L’Algérie française, par exemple, a mobilisé quatre de ses livres, comme Mégalonose ou bien sûr L’Armée d’Algérie et la pacification, et elle est présente dans trois autres. Déon découvre cette terre en avril 1958, et la visite dans les moindres recoins. Adversaire de l’amalgame qui a encore cours, il précise : « C’est parce que les Français d’Algérie ne sont pas tous de gros colons prévaricateurs, mais de petits cultivateurs, de modestes artisans, des chauffeurs de camions ou des maçons que l’Algérie – à qui la découvre – apparait soudain comme une réalité française, par ses défauts comme par ses qualités. » Lorsqu’il publie pour la première fois à La Table Ronde de Roland Laudenbach, la maison d’édition sise alors au 40 rue du Bac est un repaire très Algérie française (Susini, Brune, Soustelle, Bidault, Héduy, Laurent en sont), voire OAS. En tout cas très anti-gaulliste (le de Gaulle de la trahison d’Alger et du parjure d’Évian), mais pouvant être gaullien par ailleurs, comme on est justement maurrassien, et sachant rendre hommage sans coup férir à Bastien-Thiry ainsi qu’à Degueldre.

Fêlures d’enfance

Du Déon journaliste, une opinion peu rigoureuse ne retient que sa chronique théâtrale à Aspects de la France, alors qu’il fit longtemps flèche de tout bois (ou plume de toute encre) afin de nourrir sa famille, de Marie-Claire et ELLE à Sud-Ouest Dimanche... Tout en travaillant longtemps dans l’édition, notamment chez Plon, puis comme bras droit de Laudenbach à La Table Ronde.

Mais le Déon le plus authentique se trouve encore ailleurs. « Nos plus ineffaçables chagrins sont d’enfance. Le reste de l’existence se passe à les défier ou à redresser les ruines », écrit Déon le fils unique dans un petit livre éclairant sur les déchirures durables, et injustement méconnu, La Chambre de ton père. Il faut le lire juste avant Parlons-en..., conversation précieuse entre un père et sa fille, Michel et Alice Déon, devenant une confession au fil des pages. Nous y lisons par exemple ceci : « Avec quoi écrivons-nous nos romans ? Avec des larmes séchées, des rires étranglés, des joies fugaces et avec les amertumes que laissent les espérances trahies. » Tout Déon.

Authier nous apprend également que Michel Déon rencontra Chantal Renaudeau d’Arc (qui devint sa femme le 15 mars 1963), un soir de réveillon 1957 chez Christine de Rivoyre, autour de trois kilos de truffe... C’est ce genre d’anecdotes qui rendent la lecture du Déon d’Authier si charmante. C'est de savoir par exemple qu’Alice (qui préside aujourd’hui les éditions de La Table Ronde) a grandi en Grèce, un pays figurant une longue escale dans la vie de « nomade sédentaire » (Pol Vandromme osa l’oxymore) que fut Michel Déon. L’écrivain a trimbalé sa petite famille de Spetsai à Galway, soit là où « un peuple a su préserver sa singularité face au rouleau compresseur de l’uniformisation. » Menant une vie simple face à la Méditerranée, puis au cœur des marais verts de Tynagh. Une vie « à la fois humble et aristocratique », précise Authier dans cet hommage de 190 pages qui dresse un portrait inoubliable de l’expression même de « la gratitude, l’élégance, la franchise du cœur mâtinée de pudeur : c’était Déon. » L.M.

---

Les Mondes de Michel Déon. Une biographie, par Christian Authier (Séguier), 21€

Après Tomy&Co (22, rue Surcouf, Paris 7), Tomy Gousset a ouvert Hugo&Co il y a environ un mois (48, rue Monge, Paris 5). Le jeune chef d’origine cambodgienne que l’on avait découvert au restaurant Pirouette – dont on peut dire qu’il a contribué à sculpter le succès (rue Mondétour, Paris 1) et qui, après être passé par l’école Ferrandi, a fait ses classes chez Yannick Alléno (Le Meurice), Daniel Boulud (à New York) et Alain Solivérès (Taillevent), des nuls n'est-ce pas, aime mélanger les styles culinaires (asiatique, espagnol, italien, français bien sûr) lorsqu’il sent que ça peut « tenir debout », et pas banalement pour la jouer fusion. Sa deuxième adresse – testée hier soir -, est plus cool côté carte que la première, mais aussi authentiquement bistronomique, davantage conviviale également avec, entre autres, sa grande table d’hôte trônant majestueusement, comme dans les établissements successifs de Julien Duboué (Afaria, Dans les Landes mais à Paris, A Noste). Il y a aussi un petit comptoir qui permet de déguster côte à côte tout en parlant « au vol » avec le chef, lequel achève de dresser chaque assiette avec une méticulosité d’horloger genevois de ses dix doigts que prolongent des avant-bras abondamment tatoués (désormais, les jeunes chefs non tatoués se comptent justement sur les doigts d’une main. Par bonheur, ils ne passent pas tous plusieurs heures par semaine chez leur coiffeur spécialiste de la coupe footeux). Tomy dresse donc, en gardant un œil sur la salle et l’autre en cuisine – appelons cela l’indispensable strabisme divergeant du boss, et non sans avoir les deux oreilles à l’écoute (totale), en lançant de temps à autre quelques mots (d’ordre) secs et d’une redoutable efficacité immédiate : c’est le côté chef d’orchestre sans baguette. La décoration est, disons : roots (cagettes aux murs ornées de bouteilles et de plantes, par exemple), qui rappelle les bistrots new-yorkais et les lieux actuellement branchés de la Côte basque espagnole. Le nom de l’établissement m’évoque celui de l’un de mes éditeurs : Hugo & Cie. Or, il fait simplement référence au prénom du fils de Tomy (et renvoie au nom du restaurant espagnol qui s’y trouvait précédemment : Casa Hugo). Dans l’assiette, la patte Gousset est assurément là : produits à forte identité, saveurs puissantes, associations justes, précises et efficaces : il s’agit plutôt d’une empreinte. La Brioche vapeur « Bao » à la queue de bœuf, légumes en pickles et cacahuètes (à droite sur la photo) figure une entrée bluffante et déjà plébiscitée par les amateurs. Notons que, à l’instar de Julien Dumas (Lucas Carton) mais pas d’un Alain Passard qui possède son propre potager, les légumes cuisinés par Tomy proviennent d’une parcelle de potager qu’il détient aux Jardins (bios) du Château de Courances, dans la région de Melun, via Tomato&Co (entreprise originale proposant – aux particuliers comme aux professionnels - des parcelles sur mesure, plantées à la carte, commandées à distance et entretenues par des jardiniers). Ainsi, les asperges vertes fendues qui recouvraient des morceaux généreux de joue de bœuf snackée (d’un fondant délicieux) eux-mêmes posés sur de bonnes panisses croustillantes, étaient-elles riches en saveurs originelles. Une autre entrée

Après Tomy&Co (22, rue Surcouf, Paris 7), Tomy Gousset a ouvert Hugo&Co il y a environ un mois (48, rue Monge, Paris 5). Le jeune chef d’origine cambodgienne que l’on avait découvert au restaurant Pirouette – dont on peut dire qu’il a contribué à sculpter le succès (rue Mondétour, Paris 1) et qui, après être passé par l’école Ferrandi, a fait ses classes chez Yannick Alléno (Le Meurice), Daniel Boulud (à New York) et Alain Solivérès (Taillevent), des nuls n'est-ce pas, aime mélanger les styles culinaires (asiatique, espagnol, italien, français bien sûr) lorsqu’il sent que ça peut « tenir debout », et pas banalement pour la jouer fusion. Sa deuxième adresse – testée hier soir -, est plus cool côté carte que la première, mais aussi authentiquement bistronomique, davantage conviviale également avec, entre autres, sa grande table d’hôte trônant majestueusement, comme dans les établissements successifs de Julien Duboué (Afaria, Dans les Landes mais à Paris, A Noste). Il y a aussi un petit comptoir qui permet de déguster côte à côte tout en parlant « au vol » avec le chef, lequel achève de dresser chaque assiette avec une méticulosité d’horloger genevois de ses dix doigts que prolongent des avant-bras abondamment tatoués (désormais, les jeunes chefs non tatoués se comptent justement sur les doigts d’une main. Par bonheur, ils ne passent pas tous plusieurs heures par semaine chez leur coiffeur spécialiste de la coupe footeux). Tomy dresse donc, en gardant un œil sur la salle et l’autre en cuisine – appelons cela l’indispensable strabisme divergeant du boss, et non sans avoir les deux oreilles à l’écoute (totale), en lançant de temps à autre quelques mots (d’ordre) secs et d’une redoutable efficacité immédiate : c’est le côté chef d’orchestre sans baguette. La décoration est, disons : roots (cagettes aux murs ornées de bouteilles et de plantes, par exemple), qui rappelle les bistrots new-yorkais et les lieux actuellement branchés de la Côte basque espagnole. Le nom de l’établissement m’évoque celui de l’un de mes éditeurs : Hugo & Cie. Or, il fait simplement référence au prénom du fils de Tomy (et renvoie au nom du restaurant espagnol qui s’y trouvait précédemment : Casa Hugo). Dans l’assiette, la patte Gousset est assurément là : produits à forte identité, saveurs puissantes, associations justes, précises et efficaces : il s’agit plutôt d’une empreinte. La Brioche vapeur « Bao » à la queue de bœuf, légumes en pickles et cacahuètes (à droite sur la photo) figure une entrée bluffante et déjà plébiscitée par les amateurs. Notons que, à l’instar de Julien Dumas (Lucas Carton) mais pas d’un Alain Passard qui possède son propre potager, les légumes cuisinés par Tomy proviennent d’une parcelle de potager qu’il détient aux Jardins (bios) du Château de Courances, dans la région de Melun, via Tomato&Co (entreprise originale proposant – aux particuliers comme aux professionnels - des parcelles sur mesure, plantées à la carte, commandées à distance et entretenues par des jardiniers). Ainsi, les asperges vertes fendues qui recouvraient des morceaux généreux de joue de bœuf snackée (d’un fondant délicieux) eux-mêmes posés sur de bonnes panisses croustillantes, étaient-elles riches en saveurs originelles. Une autre entrée remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.

remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.

Rosé 2017 : L’Impertinent du château des Estanilles (Faugères). Grenache, Cinsault plus 10% de Mourvèdre ont passé six mois en cuves inox. Robe pâle, diaphane. Joli nez de framboise mûre et de fraise, d’ananas à point aussi. Bouche douce, sans aspérité ni agressivité (comme c'est trop souvent le cas, avec ces violentes notes d’agrumes que l’on a fini par détester, car elles ne nous éloignent pas du vin et donc du raisin : elles nous en exilent !). C’est minéral et d’une grande fraîcheur fruitée – avec une discrète pointe d’acidité en fin de bouche, plutôt bienvenue, « nettoyante ». Un rosé qui appelle à la rescousse les filets de rougets grillés et posés sur une tapenade noire, puis une caponata un peu relevée, déposée contre des côtelettes d’agneau (11€). L.M.

Rosé 2017 : L’Impertinent du château des Estanilles (Faugères). Grenache, Cinsault plus 10% de Mourvèdre ont passé six mois en cuves inox. Robe pâle, diaphane. Joli nez de framboise mûre et de fraise, d’ananas à point aussi. Bouche douce, sans aspérité ni agressivité (comme c'est trop souvent le cas, avec ces violentes notes d’agrumes que l’on a fini par détester, car elles ne nous éloignent pas du vin et donc du raisin : elles nous en exilent !). C’est minéral et d’une grande fraîcheur fruitée – avec une discrète pointe d’acidité en fin de bouche, plutôt bienvenue, « nettoyante ». Un rosé qui appelle à la rescousse les filets de rougets grillés et posés sur une tapenade noire, puis une caponata un peu relevée, déposée contre des côtelettes d’agneau (11€). L.M.

Champagne rosé : Chassenay d’Arce. Un joli brut (Pinot

noir/Chardonnay : 65/35) de la Côte des Bar ayant mûri trois ans en cave (et trois mois après dégorgement). Chassenay d'Arc est une Maison de Vignerons (rassemblant 130 familles qui exploitent 325 hectares). Robe saumonée dense et luisante. Cordon discret. Flaveurs de petits fruits rouges frais, et aussi confits. Bouche ample et suave où l’on retrouve la fraise mûre et une pointe épicée mais douce. À tenter pour vivifier un tataki de thon rouge tiède – sans soja, puis avec un dessert ton sur ton : une coupe de gariguettes nature – sans basilic (24,90€). L.M.

Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).

Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).

Rosé 2017 : Chinon de René Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).

Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).

Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).

Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).

Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).

Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).

Rosé 2017 : Cuvée Jeanne B. du domaine Brusset, Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).

Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).

Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.

Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.

Blanc 2017 : Goûté à l’apéritif, la robe encore trouble comme un de ces vins bourrus, un « bourret », que l’on boit à la régalade en palombière accompagné de châtaignes grillées, de mûres, de quelques pommes acides et de raisin… La cuvée Caroline 2017 fait figure de rescapée, voire de miraculée des gelées du 27 au 29 avril qui ont ruiné l’intégralité du Chantegrive 2017 rouge, et surtout d’un orage de grêle d’une violence rare que les blancs ont pris de plein fouet le 27 août, la veille des vendanges. Ramassés rapidement, les raisins à pleine maturité furent très peu nombreux, mais le vin dont ils sont issus présente d’ores et déjà une complexité aromatique prometteuse, au sein de laquelle la pêche de vigne vole habilement leur (soi-disant) priorité aux agrumes, l’air de dire : y’en a marre... À regoûter dans quelques mois.

Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).

Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).

Muscadet : à la faveur d’une belle et large dégustation des « Vins de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.

de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.

Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.

Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.

Preuve que le Melon ne se bonifie pas, mais qu’il explose littéralement de qualités en vieillissant sous terre dans des cuves en béton, peinard… L.M. (à suivre)

Ma dernière chronique J'aime, dans la septième et ultime livraison de INTERCALÉ (ex FLAIR-Play) : cliquez sur => INTERCALÉ-7-Leon.pdf

Ce matin, je me suis levé tôt, j'ai bu du café, puis je suis sorti, j'ai acheté la presse, un croissant que j'ai aussitôt dévoré en mettant plein de feuilletage sur mon écharpe... C'est passionnant, n'est-ce pas? -Vous allez voir : J'ai alors observé mes congénères. Et bien figurez-vous que j'en ai vu plusieurs, deux-trois, si-si, qui ne regardaient pas et ne tapotaient pas sur leur téléphone en marchant. Je vous jure que c'est vrai. Bon, évidemment, j'ai évité pas mal de collisions avec tous les autres zombies, et je me suis dit : si je leur demandais quelle est la couleur du ciel aujourd'hui, ils ne sauraient répondre.

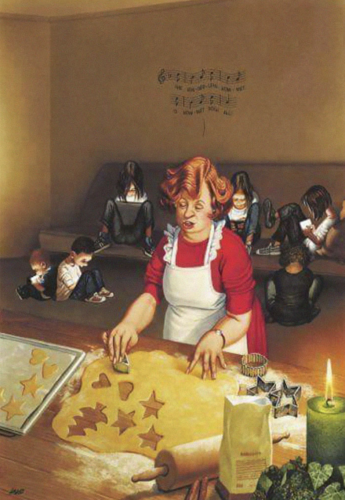

Ci-dessous, sur des sujets voisins comme l'urgence de capturer au lieu de vivre, l'absorption de tout l'être par la bonde de l'écran, l'inquiétante addiction des jeunes à leur prison psychique (le smartphone), le curieux besoin d'être en public mais reclus avec son ordinateur portable, le côté si insolite (et bientôt très classe) de lire un journal, l'outrecuidance d'utiliser un ordinateur portable au restaurant (comme celle, honnie, de téléphoner dans les transports en commun), etc., voici des illustrations pathétiquement vraies de notre époque, signées du satiriste autrichien Gerhard Haderer, au regard acide, sans concession et un rien désabusé. L.M.

Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.

Ce matin, une douceur printanière semble vouloir prendre possession de la ville en dépit d’une grisaille et d’une humidité persistantes jouant à cache-cache avec un soleil généreux lorsqu'il se pousse du coude. J’aperçois un couple de mésanges bleues sur un acacia. Les deux boulettes fines volètent frénétiquement de branche en branche - les mésanges sont sans cesse à leur affaire, qui est de se nourrir. Elles m'évoquent (et ce n'est pas gentil pour elles), les rats de coquetèles, qui semblent affamés tant ils s'empiffrent comme des porcs, lors que la plupart sont des gens aisés et plutôt gras.

Cette simple observation d'un couple d'oiseaux fragiles et menus sur de frêles branches (à l'instar de cet arbre peint par Egon Schiele), m'emplit de bonheur. Une certaine forme de délicatesse inscrit ce début de semaine dans la paix. Me viennent des vers que j'ai souvent en tête, de Giuseppe Ungaretti :

La vie lui est d'un poids énorme

Comme aile d'abeille morte

À la fourmi qui la traîne.

---

La vita gli è di peso enorme

Come liggiù quell'ale d'ape morta

Alla formicola che la trascina.

Je réalise tout à trac que le « chien » - je nomme ainsi ce blog, a déjà douze ans. Je me revois l'ouvrant sur les bons conseils de mon amie Alina Reyes, chez elle : T’embêtes pas à créer un site, un blog suffit. 26 mars 2006 - 26 mars 2018. Je ne découvre qu'à l'instant une funeste coïncidence avec l’anniversaire du massacre de la rue d'Isly à Alger (le 26 mars 1962, l'armée française tire sur la foule de ses compatriotes venus manifester pacifiquement. Bilan : 80 morts, 200 blessés. Je ne m'étendrai pas).

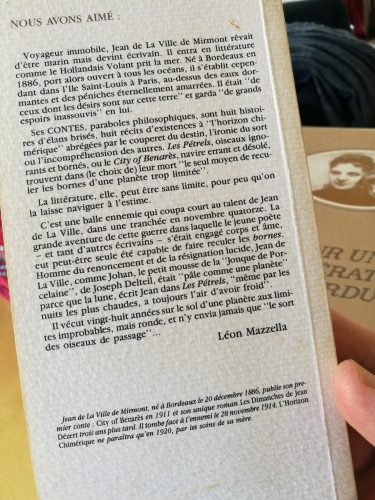

Je pense surtout à ce chiffre devenu fétiche, puisqu’il désigne l'alphabet, et que sans ses 26 lettres je ne suis rien et nous sommes peu de choses. C'est un chiffre auquel je rends hommage chaque fois que possible : avec mon livre 26 villages pyrénéens par exemple. Voire avec Les bonheurs de l'aube, même si j'ai échoué à l’emplir de vingt-six nouvelles, car j'écrivis les vingt qui le composent en un lieu enchanteur, l'île de Formentera et que, de retour à la brutalité de la grande ville, mon bras bloqua et la plume sécha...

Voici donc KallyVasco, 12 ans d’âge comme un single malt déjà fait, 1 627 articles, 3 835 commentaires. Des visiteurs toujours plus nombreux et des pages consultées par centaines, voire par milliers chaque jour. Avant l'irruption, l'invasion des réseaux sociaux, les commentaires abondaient, ici même. À présent, comme je reproduis mes articles insérés dans KallyVasco, à la fois sur mon compte Twitter et sur ma page Facebook, c'est sur cette dernière plateforme (sans doute plus simple d'utilisation), que ça réagit avec prédilection.

Il y a ainsi dans le ventre de ce blog des archives à foison pour y flâner : nourritures terrestres et spirituelles, livres, vins, voyages, sensations, billets d'humeur, d'humour, amour, amitié, images, sons - soit des plaisirs simples en partage avec vous, dont je loue la fidélité. Tel est mon beau souci. Et puisque j'ai créé KallyVasco afin de « faire passer » l'émotion décrite davantage qu'écrite, the chien must go on. L.M.

Vous ne trouvez pas qu’il y en a marre de ces rosés chargés de flaveurs d’agrumes, au nez comme en bouche ? Certains sont si rebutants qu’ils ne donnent pas envie d’aller au-delà d’un paresseux et dépité reniflage car, loin d’exposer au moins un nez de pomelo rose et mûr, plus sucré qu’acide, ils envoient une charge de pamplemousse jaune pas mûr et à la peau épaisse. C’est tout simplement désagréable, lorsque nous savons que nous tenons un verre de vin en main, et qu’il est issu de raisin. Même au petit-déjeuner, on n’en voudrait pas en jus pressé. Nous évoquons pourtant ici les rosés de l’été (millésime 2017, sauf exception précisée).

Mais, cette tendance qui obéit à une mode (je m’interroge sur l’obscur objet du désir de retrouver de tels arômes lorsqu’on déguste un vin frais, mais bon…), s’impose et semble avoir l’oreille dure et le regard obtus.

À LA RECHERCHE DU RAISIN PERDU

Récemment, et grâce à la complicité hautement professionnelle de l'agence Clair de Lune, nous avons pu découvrir (au restaurant Baltard au Louvre, à Paris 1er, le 7 mars dernier), et donc déguster quantité de rosés (soixante-treize, pour être précis) de Provence 2017, dans les AOC suivantes : Côtes de Provence, Côtes de Provence Sainte-Victoire, Côtes de Provence La Londe, Côtes de Provence Pierrefeu, Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence. Beaucoup possédaient cette caractéristique qui, à mes papilles, constitue une aberration rédhibitoire. Nous ne les citerons évidemment pas. Ce sont ceux qui, sur mon carnet de dégustation, portent juste les trois lettres « agr. » pour agrumes, et qui me signifient non sans coup férir. Voire aaarrrghhh, soit aigre. D’autres comportent les initiales « b.a. » pour bonbon acidulé – une autre caractéristique au long cours, une résistante à oeillères, bien qu’aussi ringarde que la crème catalane au dessert et le couple de pompons sur les mocassins.

En revanche, d’aucuns, les happy few, se révélèrent fidèles à une certaine vinosité, à une acidité juste, un fruité équilibré, un abord friand qui appelle les copains et la charcuterie ou les poissons de roche grillés à la rescousse. Bref, la plupart sentaient quand même l’apéro des beaux jours et le far niente d’un printemps et d’un été à conquérir au limonadier. Leurs flacons sont photographiées ci-dessus.

En revanche, d’aucuns, les happy few, se révélèrent fidèles à une certaine vinosité, à une acidité juste, un fruité équilibré, un abord friand qui appelle les copains et la charcuterie ou les poissons de roche grillés à la rescousse. Bref, la plupart sentaient quand même l’apéro des beaux jours et le far niente d’un printemps et d’un été à conquérir au limonadier. Leurs flacons sont photographiées ci-dessus.

SÉLECTION PARSÉVÈRE

- Ainsi de la puissante cuvée Virginie du château Angueiroun (Côtes de Provence), une Réserve dotée d’un nouvel habillage, et dominée par la, ou le grenache (j’hésite toujours, et avec d’autres cépages aussi, que j’aime féminiser ou pas, c’est selon) : 13€.

- La cuvée Tendance (?) du domaine Clos Cibonne (Cru classé, Côtes de Provence) possède une belle matière tant au nez qu’en bouche - assez longue cette dernière -, et son fruité ne fait pas semblant de l’être (15€).

- La cuvée Le rosé secret, du domaine des Sarrins (Côtes de Provence), 23€ quand même – il faudra que j’écrive bientôt un papier sur le prix devenu dingo de certains rosés…-, est plaisant, herbacé, vert mais gras : allez comprendre des fois la magie des contraires, l’équilibre de la carpe qui tend sa nageoire au lapin !

- La cuvée Terres du Loou, du domaine éponyme (Coteaux varois en Provence) exprime une vinosité idoine et salutaire par les bibines qui courent. C’est complexe, riche, opulent même en fin de bouche. Et ça ne coûte que 8€ : avis aux buveurs d’étiquettes !..