Splendide dégustation orchestrée par Michèle Piron-Soulat et son équipe féminine, au restaurant Pinxo, spécialiste de la « tapa » de très haut-vol : extraordinaires bouchées de pieds de cochon, délicieuses saint-jacques bardées sur une purée de petit pois, formidable boudin noir landais, et jambon chipsé (de chez Aimé à Dax, ou de chez Montauzer à Guiche, c'est selon), entre autres merveilleuses tapas savoureuses comme à San Seba, ou à Bilbao (bravo, par conséquent, à Fabrice Dubos et à l’équipe très pro de ce restaurant de l'armada de l'ami Alain Dutournier, d’une qualité extrême, sis rue d’Alger). Cela escortait les nombreuses cuvées de vignerons indépendants, et de caves coop’ de respect. L’Abbé Dubois de Cécile et Claude Dumarcher, à St Remèze, propose un viognier 2015 en IGP Ardèche au nez de pêche et d’agrumes délicat, bouche friande et vive, au sein de laquelle acidité et douceur font bon ménage (6€ à peine). La cuvée Originel, nouvelle, vaut franchement le détour, car il s’agit d’un IGP Ardèche rouge issu de Plant de Brunel à 100% Kezaco ? Un cépage quasi inédit, reconnu par l’INRA depuis 2010, planté au domaine des Dumarcher, en 2011 : les vignes ont donc à peine 4 ans, et donnent leur premier vin : c’est très original : robe sombre, nez de fruits rouges vifs (cerise croquante, légère acidité), c’est franchement tannique en bouche, puissant et sans détour possible, cojonudo. 3000 bouteilles à peine pour cette curiosité totale (15€). Le domaine des Accoles, de Florence et Olivier Leriche, à Coux, en certif' Demeter depuis 2015, propose un blanc très grenaché (additionné de clairette blanche et rose), Recto  Verso 2015 (9€) aux notes d’agrumes affirmées. Rendez-vous des Accolytes 2014 bio, rouge, issu de grenache à 100%, très mûres (7€), une cuvée Miocène 2013 bio (13€), où grenache (70%) et carignan expriment une vivacité sans ambages, derrière un mentholé du meilleur effet. Le château Les Amoureuses, de Jean-Pierre Bedel, à Bourg St Andéol (07), donne un rouge assez rond, Black Sublim 2012, avec une jolie acidité délicate en bouche, et doté d’une belle présence en bouche, dans le millésime 2011 (25€, ça rigole pas). Et un Absolu Black 2012

Verso 2015 (9€) aux notes d’agrumes affirmées. Rendez-vous des Accolytes 2014 bio, rouge, issu de grenache à 100%, très mûres (7€), une cuvée Miocène 2013 bio (13€), où grenache (70%) et carignan expriment une vivacité sans ambages, derrière un mentholé du meilleur effet. Le château Les Amoureuses, de Jean-Pierre Bedel, à Bourg St Andéol (07), donne un rouge assez rond, Black Sublim 2012, avec une jolie acidité délicate en bouche, et doté d’une belle présence en bouche, dans le millésime 2011 (25€, ça rigole pas). Et un Absolu Black 2012  (grenache, syrah, mourvèdre, carignan) 41€, et oui. Très grenaché, sur le

(grenache, syrah, mourvèdre, carignan) 41€, et oui. Très grenaché, sur le  millésime 2011. Le domaine Arsac, de Sébastien Arsac (photo), en culture bio certifiée, est un domaine solide au discours construit, et aux cuvées ad hoc. Argence 2014, un chardonnay bichonné de la vigne au chai, est floral, beurré en bouche, et pourvu d’une impeccable fraîcheur (13,25€). La Chaumette 2015, un rosé de grenache à 95%, résolument gastronomique du début à la fin d’un repas, se fiche de sa couleur peu « modeuse », plutôt soutenue (comme on aime), et affirme sa clarté, sa délicatesse, et sa force en bouche (10,75€) : Respect, Sébastien!.. Mais Terra Occidens 2014, à fond merlot (85%), ne convainc pas, malgré son étonnante vivacité de cerise croquante (13,25€). Le domaine de Cassagnole, d’Audrey et Alex Biscarat, à Casteljau, propose un blanc (viognier 100%), Esprit de Cassagnole, vif, épicé et rond en bouche : réconciliateur, en somme (8€). Esprit de Cassagnole rosé 2015, issu de syrah corpulentes, de grenache et d’un chouia de viognier, possède une délicatesse et une suavité d’une jolie franchise (8€). Esprit de

millésime 2011. Le domaine Arsac, de Sébastien Arsac (photo), en culture bio certifiée, est un domaine solide au discours construit, et aux cuvées ad hoc. Argence 2014, un chardonnay bichonné de la vigne au chai, est floral, beurré en bouche, et pourvu d’une impeccable fraîcheur (13,25€). La Chaumette 2015, un rosé de grenache à 95%, résolument gastronomique du début à la fin d’un repas, se fiche de sa couleur peu « modeuse », plutôt soutenue (comme on aime), et affirme sa clarté, sa délicatesse, et sa force en bouche (10,75€) : Respect, Sébastien!.. Mais Terra Occidens 2014, à fond merlot (85%), ne convainc pas, malgré son étonnante vivacité de cerise croquante (13,25€). Le domaine de Cassagnole, d’Audrey et Alex Biscarat, à Casteljau, propose un blanc (viognier 100%), Esprit de Cassagnole, vif, épicé et rond en bouche : réconciliateur, en somme (8€). Esprit de Cassagnole rosé 2015, issu de syrah corpulentes, de grenache et d’un chouia de viognier, possède une délicatesse et une suavité d’une jolie franchise (8€). Esprit de  Cassagnole rouge 2014, ose le marselan, cépage réputé difficile à réussir. Et c’est bien travaillé, bravo. Accompagné de syrah et de carignan, ce rouge élégant, cru, fruité, sauvage, est néanmoins souple et fin en bouche (8,50€). Le domaine du Chapître, de Frédéric Dorthe, à St Marcel d’Ardèche, propose une syrah 100% avec la cuvée Aria 2012, puissante, avec de la matière (8€). Et un blanc, Exsultate 2015, issu de roussanne et de muscat à petits grains, peut-être trop muscaté, vif certes, épicé aussi (10€). Le domaine Coulange, de Christelle Coulange, à Bourg St Andéol, offre un côtes du Rhône blanc (grenache blanc, viognier, roussanne, marsanne) d’une grande rondeur, avec du gras et une belle acidité en bouche qui réveille l’ensemble (6,50€). Mistral 2015 est un côtes du Rhône rouge très grenache (80%, et syrah), mis en bouteille il y a moins d’un mois (nous sommes le 20 mai), et déjà prometteur, sans défaut majeur apparent. Fruits rouges, épicé délicat, réglissé fugitif (6€). Rochelette 2014, du même domaine, est très marqué par la syrah, c’est complexe et élégant, ça appelle l’entrecôte ou le carré d’agneau (7€). Le domaine du Grangeon,

Cassagnole rouge 2014, ose le marselan, cépage réputé difficile à réussir. Et c’est bien travaillé, bravo. Accompagné de syrah et de carignan, ce rouge élégant, cru, fruité, sauvage, est néanmoins souple et fin en bouche (8,50€). Le domaine du Chapître, de Frédéric Dorthe, à St Marcel d’Ardèche, propose une syrah 100% avec la cuvée Aria 2012, puissante, avec de la matière (8€). Et un blanc, Exsultate 2015, issu de roussanne et de muscat à petits grains, peut-être trop muscaté, vif certes, épicé aussi (10€). Le domaine Coulange, de Christelle Coulange, à Bourg St Andéol, offre un côtes du Rhône blanc (grenache blanc, viognier, roussanne, marsanne) d’une grande rondeur, avec du gras et une belle acidité en bouche qui réveille l’ensemble (6,50€). Mistral 2015 est un côtes du Rhône rouge très grenache (80%, et syrah), mis en bouteille il y a moins d’un mois (nous sommes le 20 mai), et déjà prometteur, sans défaut majeur apparent. Fruits rouges, épicé délicat, réglissé fugitif (6€). Rochelette 2014, du même domaine, est très marqué par la syrah, c’est complexe et élégant, ça appelle l’entrecôte ou le carré d’agneau (7€). Le domaine du Grangeon,  de Christophe Reynouard, à Rosières, est une référence absolue, selon nous : son viognier 2015, travaillé à l’ancienne, soit comme dans les années 1990 (à peine!), possède une sucrosité (3,8g/l) donc une douceur avenante, qui n’apparaît qu’après une fraîcheur superbe au nez (poire, pêche), et une vivacité en première bouche (pêche blanche, chèvrefeuille), et le tout explosa littéralement sur la coquille St-Jacques lardée du Pinxo ! (10,50€ : avec tant de soins apportés, c’est cadeau). Le Chatus 2013, un cépage adoré et minutieusement travaillé par Reynouard : nous avons là l’expression délicate du fruit, avec cette acidité nécessaire, ses tanins discrets, fondus, et qui nous font juste un clin d’œil amical; c’est joliment épicé, doucement alcooleux, fruité profondément (et sur certains millésimes, la nèfle s’invite pour adoucir la fin de bouche, mais pas là). 13€, re-cadeau. Et bravo. Bravo aussi à Benoît Chazallon, vigneron absolu, adepte instinctif de la bio culture biologique et biodynamique (label Ecocert AB) de son déjà célébrissime domaine de La Selve. Madame de 2014, que l’on ne présente plus à aucun aficionado, est un blanc en IGP Ardèche, « mention coteaux de l’Ardèche blanc », viognier 100%, d’une pureté droite, très floral, avec des notes

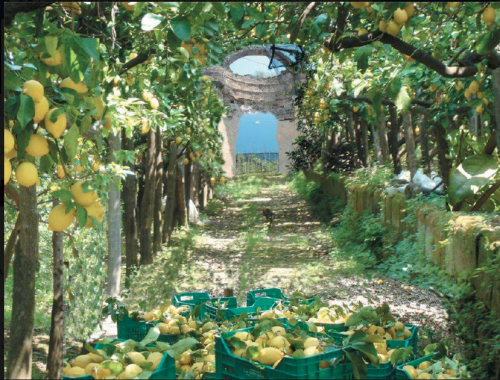

de Christophe Reynouard, à Rosières, est une référence absolue, selon nous : son viognier 2015, travaillé à l’ancienne, soit comme dans les années 1990 (à peine!), possède une sucrosité (3,8g/l) donc une douceur avenante, qui n’apparaît qu’après une fraîcheur superbe au nez (poire, pêche), et une vivacité en première bouche (pêche blanche, chèvrefeuille), et le tout explosa littéralement sur la coquille St-Jacques lardée du Pinxo ! (10,50€ : avec tant de soins apportés, c’est cadeau). Le Chatus 2013, un cépage adoré et minutieusement travaillé par Reynouard : nous avons là l’expression délicate du fruit, avec cette acidité nécessaire, ses tanins discrets, fondus, et qui nous font juste un clin d’œil amical; c’est joliment épicé, doucement alcooleux, fruité profondément (et sur certains millésimes, la nèfle s’invite pour adoucir la fin de bouche, mais pas là). 13€, re-cadeau. Et bravo. Bravo aussi à Benoît Chazallon, vigneron absolu, adepte instinctif de la bio culture biologique et biodynamique (label Ecocert AB) de son déjà célébrissime domaine de La Selve. Madame de 2014, que l’on ne présente plus à aucun aficionado, est un blanc en IGP Ardèche, « mention coteaux de l’Ardèche blanc », viognier 100%, d’une pureté droite, très floral, avec des notes  affirmées de pêche et d’abricot du meilleur effet (24,50€ le prix du voyage dans un verger rarissime). Serre de Berty 2013 est le vin étonnant de cette grande dégustation. Ce rouge issu de syrah (50%), grenache et cinsault à part égale, en culture bio et biodynamique sans aucun insecticide, intrant chimique et tout le bazar bordelais (oops !), jouit d’une cuvaison très longue (6-8 semaines). Levures indigènes, of course, ce n’est ni collé, ni filtré, ça donne un nez incroyable où domine la poire (!), il n’y a aucune extraction, ni aucun pigeage, c’est à peine-à peine soufré à la mise, et cela donne… « le toucher du vin ». Un concept aussi poétique qu’essentiel, retenez-le, c'est un peu comme le toucher de la hanche pour un danseur de tango, et pour un vin aussi puissant que délicat, cela figure une sorte de synthèse, une bouqet ramassé. Très longue fin de bouche... Et c'est armé d’une délicatesse infinie, d’un soyeux presque irréel : le coup de cœur absolu (15,40€). Solera tirage 2015, viognier 100% de Chazallon aussi, muté à mi fermentation, ouillé (pas comme à Jerez : pas de « flor »), est très liquoreux mais nerveux, et capable de se battre en duel avec un fromage bleu, un foie gras poêlé, et un chocolat amer (20€ le flacon de 50 cl). Le Mas de Libian, d’Hélène Thibon, à St Marcel d’Ardèche, en biodynamie certifié Demeter, c’est la classe et la pureté même. Cave Vinum 2015, un blanc issu de roussanne, viognier et clairette, exprime la fluidité, la

affirmées de pêche et d’abricot du meilleur effet (24,50€ le prix du voyage dans un verger rarissime). Serre de Berty 2013 est le vin étonnant de cette grande dégustation. Ce rouge issu de syrah (50%), grenache et cinsault à part égale, en culture bio et biodynamique sans aucun insecticide, intrant chimique et tout le bazar bordelais (oops !), jouit d’une cuvaison très longue (6-8 semaines). Levures indigènes, of course, ce n’est ni collé, ni filtré, ça donne un nez incroyable où domine la poire (!), il n’y a aucune extraction, ni aucun pigeage, c’est à peine-à peine soufré à la mise, et cela donne… « le toucher du vin ». Un concept aussi poétique qu’essentiel, retenez-le, c'est un peu comme le toucher de la hanche pour un danseur de tango, et pour un vin aussi puissant que délicat, cela figure une sorte de synthèse, une bouqet ramassé. Très longue fin de bouche... Et c'est armé d’une délicatesse infinie, d’un soyeux presque irréel : le coup de cœur absolu (15,40€). Solera tirage 2015, viognier 100% de Chazallon aussi, muté à mi fermentation, ouillé (pas comme à Jerez : pas de « flor »), est très liquoreux mais nerveux, et capable de se battre en duel avec un fromage bleu, un foie gras poêlé, et un chocolat amer (20€ le flacon de 50 cl). Le Mas de Libian, d’Hélène Thibon, à St Marcel d’Ardèche, en biodynamie certifié Demeter, c’est la classe et la pureté même. Cave Vinum 2015, un blanc issu de roussanne, viognier et clairette, exprime la fluidité, la suavité, oui... Cette limpidité que l’on est désormais forcé de « retrouver » devant un vin en biodynamie – c’est comme ça, cela commence à se reconnaître, et nous le savons, lorsque nous dégustons entre nosotros... Et cette nouvelle « distinction » passera désormais par là. Un blanc exotique, après les fleurs et les fruits à chair blanche, d’une élégance et d’une noblesse qui évoque la démarche droite et inflexible des Africaines traversant la brousse avec un énorme bac rempli d'eau, en plastique de couleur vive, posé sur leur tête (13€). Bout’zan 2015, très grenaché, est un rouge envoyant une jolie mâche virile (10€). Le domaine Notre Dame de Cousignac, de Raphaël Pommier, à Bourg St Andéol, propose un blanc marqué par la clairette, floral en diable, avec un léger gras (8€). Le domaine de Vigier, de Marjorie Dupré, à Lagorce, offre un viognier 100%, Inès 2014, au nez exotique (ananas) et « viennois » (beurre frais) bienvenu, le rapport qualité prix nous apparaît probant : 7,65€. Les méritants Vignerons Ardéchois, présidés par André Mercier, sis à Ruoms,

suavité, oui... Cette limpidité que l’on est désormais forcé de « retrouver » devant un vin en biodynamie – c’est comme ça, cela commence à se reconnaître, et nous le savons, lorsque nous dégustons entre nosotros... Et cette nouvelle « distinction » passera désormais par là. Un blanc exotique, après les fleurs et les fruits à chair blanche, d’une élégance et d’une noblesse qui évoque la démarche droite et inflexible des Africaines traversant la brousse avec un énorme bac rempli d'eau, en plastique de couleur vive, posé sur leur tête (13€). Bout’zan 2015, très grenaché, est un rouge envoyant une jolie mâche virile (10€). Le domaine Notre Dame de Cousignac, de Raphaël Pommier, à Bourg St Andéol, propose un blanc marqué par la clairette, floral en diable, avec un léger gras (8€). Le domaine de Vigier, de Marjorie Dupré, à Lagorce, offre un viognier 100%, Inès 2014, au nez exotique (ananas) et « viennois » (beurre frais) bienvenu, le rapport qualité prix nous apparaît probant : 7,65€. Les méritants Vignerons Ardéchois, présidés par André Mercier, sis à Ruoms, proposent une grande gamme séduisante : le viognier Tradition (6,40€), possède une douceur de bon aloi. Son frère (100% viognier, aussi), élevé en barriques, Terre d’Eglantier, est naturellement charnu, boisé donc, mais avec raison (8,50€). Terre d’Amandier 2015, chardonnay 100%, rond, équilibré, sur la pêche et l’aubépine, l’épicé doux aussi, voire le fruit sec torréfié, est une réussite recommandable (7€ à peine). Grotte Chauvet, une toute nouvelle gamme, existe déjà en rosé 2015, AOP Côtes du Vivarais : c’est friand à souhait, gourmand, et ça appelle les copains et le barbecue (6,30€). En rouge 2014, avec 70% de syrah et un complément de grenache, Grotte Chauvet est marqué, affirmé, c’est cohérent avec le visuel préhistorique : voici un vin offrant une belle matière (6,30€). Enfin, la cave La Cévenole, à Rosières, donne un Chatus Monnaie d’Or 2013 (100% chatus) d’une puissance contenue, avec une bouche généreusement épicée (7,65€).

proposent une grande gamme séduisante : le viognier Tradition (6,40€), possède une douceur de bon aloi. Son frère (100% viognier, aussi), élevé en barriques, Terre d’Eglantier, est naturellement charnu, boisé donc, mais avec raison (8,50€). Terre d’Amandier 2015, chardonnay 100%, rond, équilibré, sur la pêche et l’aubépine, l’épicé doux aussi, voire le fruit sec torréfié, est une réussite recommandable (7€ à peine). Grotte Chauvet, une toute nouvelle gamme, existe déjà en rosé 2015, AOP Côtes du Vivarais : c’est friand à souhait, gourmand, et ça appelle les copains et le barbecue (6,30€). En rouge 2014, avec 70% de syrah et un complément de grenache, Grotte Chauvet est marqué, affirmé, c’est cohérent avec le visuel préhistorique : voici un vin offrant une belle matière (6,30€). Enfin, la cave La Cévenole, à Rosières, donne un Chatus Monnaie d’Or 2013 (100% chatus) d’une puissance contenue, avec une bouche généreusement épicée (7,65€).

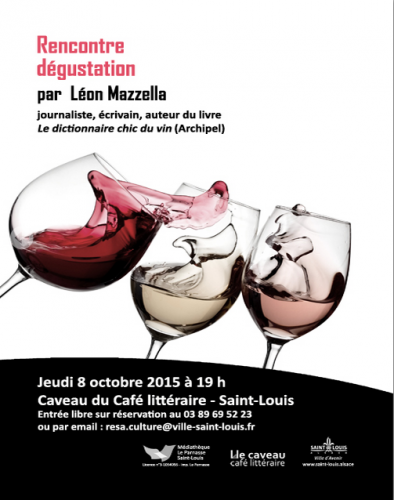

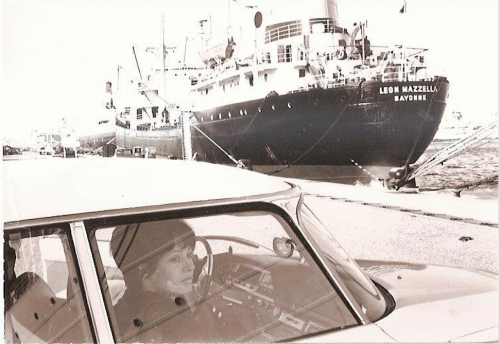

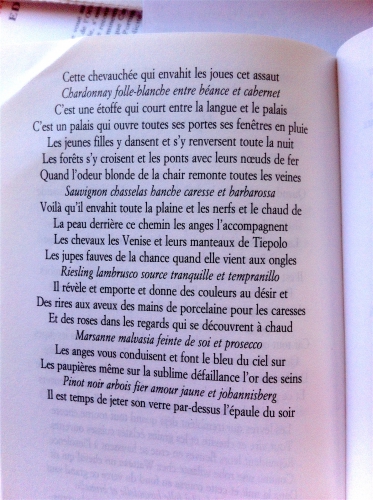

Léon Mazzella

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Il paraît ce matin. Je l'ai conçu comme un dossier anti Foires aux vins, il est composé de portraits de vigneronnes et de vignerons de talent, tous soucieux du respect de la nature et de la réalisation de vins purs, droits, francs, sans intrants, reflétant au plus près le terroir dont ils sont issus.

Il paraît ce matin. Je l'ai conçu comme un dossier anti Foires aux vins, il est composé de portraits de vigneronnes et de vignerons de talent, tous soucieux du respect de la nature et de la réalisation de vins purs, droits, francs, sans intrants, reflétant au plus près le terroir dont ils sont issus.

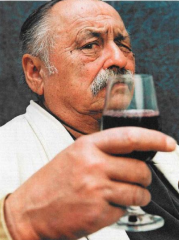

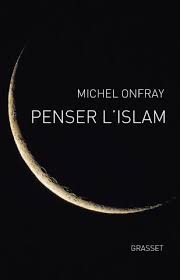

... Cela devient jouissif. Je rentrais du marché de Bayonne, cet après-midi, il était 15h environ, et j'avais déjeuné d'un pied de cochon anthologique avec des frites a gusto au bord de la Nive, malgré le soleil qui, en terrasse, me cramait le crâne, et tout en lisant Faites les Fêtes, de Francis Marmande (éd. Lignes). Je me dirigeais vers la plage de La Chambre d'Amour, afin d'aller me fracasser le corps tout entier comme j'aime le faire, les pieds plantés dans le gravier, jambes écartées, ou bien (mieux) en plongeant à la dernière seconde à ras le ras du ras, dans les vagues de la marée presque haute (ici, on appelle ça le shore-break, et ça se prononce d'un seul coup comme ça : chorbrek. Rien à voir avec la chorba), lorsque France Culture, dans la voiture, m'interpella. C'était Michel Onfray qui parlait du vin de champagne - et autres vins de saint-émilion, sauternes, pomerol, ou de modestes languedocs... Avec un savoir bachelardien, une sensibilité cosmique, une tendresse filiale, une connaissance réelle et fine, le philosophe spinozien, nietzschéen, camusien (tout ce que nous détestons, en somme, n'est-ce pas), égrenait des expériences de dégustations, et de rencontres avec des vignerons, qui me subjugua. Aussi, l'émission m'obligea-t-elle plaisamment à me garer au bord de l'Adour, juste avant La Barre, afin de la savourer yeux mi-clos, oreilles grand large. Elle dure 1h30, cette émission, et j'en ai rattrapé pour vous le podcast. Mais c'est passionnant à partir de la 18ème minute (pour les pressés), et jusqu'à la fin. Car, même l'épilogue est délicieux comme une mignardise, ou bien comme un tout petit verre de liquoreux sorti de nulle part, façon botte secrète. Je vous en livre par conséquent le lien, afin qu'il vous lie, à votre tour, à cette parole souple et solaire, assemblée et rassemblante, enivrante et juste, je crois. C'est du grand art verbal, soutenu par une culture immense et sans faille apparente (*). Soit, pour qui aime les vins, un pur moment de dégustation philosophique précieux comme un millésime de grande garde à boire ce soir même. Cliquez, amis hédonistes :

... Cela devient jouissif. Je rentrais du marché de Bayonne, cet après-midi, il était 15h environ, et j'avais déjeuné d'un pied de cochon anthologique avec des frites a gusto au bord de la Nive, malgré le soleil qui, en terrasse, me cramait le crâne, et tout en lisant Faites les Fêtes, de Francis Marmande (éd. Lignes). Je me dirigeais vers la plage de La Chambre d'Amour, afin d'aller me fracasser le corps tout entier comme j'aime le faire, les pieds plantés dans le gravier, jambes écartées, ou bien (mieux) en plongeant à la dernière seconde à ras le ras du ras, dans les vagues de la marée presque haute (ici, on appelle ça le shore-break, et ça se prononce d'un seul coup comme ça : chorbrek. Rien à voir avec la chorba), lorsque France Culture, dans la voiture, m'interpella. C'était Michel Onfray qui parlait du vin de champagne - et autres vins de saint-émilion, sauternes, pomerol, ou de modestes languedocs... Avec un savoir bachelardien, une sensibilité cosmique, une tendresse filiale, une connaissance réelle et fine, le philosophe spinozien, nietzschéen, camusien (tout ce que nous détestons, en somme, n'est-ce pas), égrenait des expériences de dégustations, et de rencontres avec des vignerons, qui me subjugua. Aussi, l'émission m'obligea-t-elle plaisamment à me garer au bord de l'Adour, juste avant La Barre, afin de la savourer yeux mi-clos, oreilles grand large. Elle dure 1h30, cette émission, et j'en ai rattrapé pour vous le podcast. Mais c'est passionnant à partir de la 18ème minute (pour les pressés), et jusqu'à la fin. Car, même l'épilogue est délicieux comme une mignardise, ou bien comme un tout petit verre de liquoreux sorti de nulle part, façon botte secrète. Je vous en livre par conséquent le lien, afin qu'il vous lie, à votre tour, à cette parole souple et solaire, assemblée et rassemblante, enivrante et juste, je crois. C'est du grand art verbal, soutenu par une culture immense et sans faille apparente (*). Soit, pour qui aime les vins, un pur moment de dégustation philosophique précieux comme un millésime de grande garde à boire ce soir même. Cliquez, amis hédonistes :

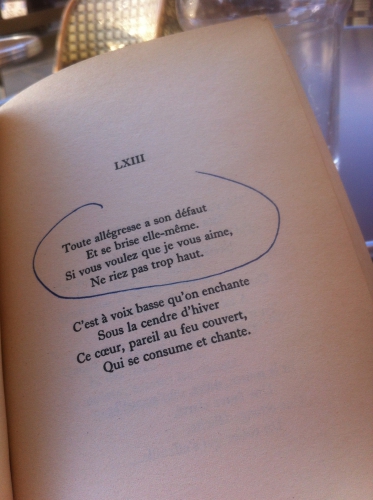

Chaque été, je relis L'Eté, d'Albert Camus (folio 2€). C'est mécanique. C'est un besoin, mental autant que physique. Comme celui d'Afrique, de brousse, à chaque mois de mars, durant nombre d'années... Le Minotaure ou la halte d'Oran, Les amandiers, Prométhée aux Enfers, Petit guide pour des villes sans passé, L'exil d'Hélène, L'énigme, Retour à Tipasa, La mer au plus près (Journal de bord)... Chacun de ces petits bijoux, des récits solaires au lyrisme sec, brefs, essentiels, et hors du temps, sensuels et poétiques, me font aimer Camus encore davantage. Chaque été je relis L'Eté, et je l'offre, aussi. Il est arrivé que l'on me dise : Mais, Léon... Tu me l'as déjà offert! Tu ne t'en souviens pas?.. C'est une partie du magnifique recueil intitulé Noces (suivi de L'Eté). J'y retourne comme on ouvre les volets d'une maison de vacances avec un pincement de honte pour l'avoir négligée plusieurs mois. J'y reconnais chaque texte, que j'ai l'impression de saluer en arrivant, vêtu de ce plaisir singulier de taper l'oreiller avant d'y caler la tête pour la première partie de la nuit... Relire Camus, c'est - aussi - physique. Allez... Les deux premières phrases, et puis la dernière :

Chaque été, je relis L'Eté, d'Albert Camus (folio 2€). C'est mécanique. C'est un besoin, mental autant que physique. Comme celui d'Afrique, de brousse, à chaque mois de mars, durant nombre d'années... Le Minotaure ou la halte d'Oran, Les amandiers, Prométhée aux Enfers, Petit guide pour des villes sans passé, L'exil d'Hélène, L'énigme, Retour à Tipasa, La mer au plus près (Journal de bord)... Chacun de ces petits bijoux, des récits solaires au lyrisme sec, brefs, essentiels, et hors du temps, sensuels et poétiques, me font aimer Camus encore davantage. Chaque été je relis L'Eté, et je l'offre, aussi. Il est arrivé que l'on me dise : Mais, Léon... Tu me l'as déjà offert! Tu ne t'en souviens pas?.. C'est une partie du magnifique recueil intitulé Noces (suivi de L'Eté). J'y retourne comme on ouvre les volets d'une maison de vacances avec un pincement de honte pour l'avoir négligée plusieurs mois. J'y reconnais chaque texte, que j'ai l'impression de saluer en arrivant, vêtu de ce plaisir singulier de taper l'oreiller avant d'y caler la tête pour la première partie de la nuit... Relire Camus, c'est - aussi - physique. Allez... Les deux premières phrases, et puis la dernière :

Toute allégresse a son défaut

Toute allégresse a son défaut

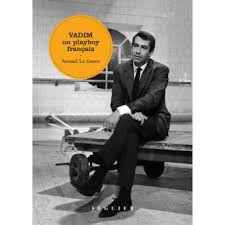

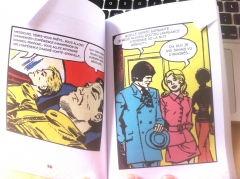

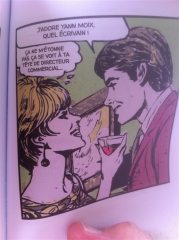

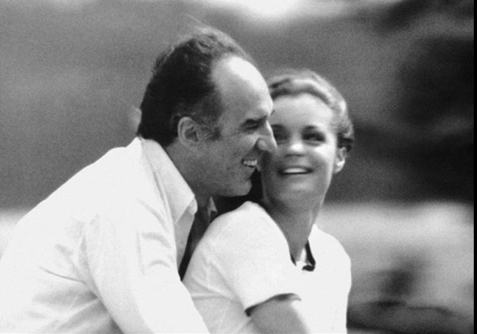

Une autre époque. L'insouciance, les fiestas chaque soir, les épaules bronzées et salées - ce liseré blanc qu'on aime baiser, une main empaumant un sein, l'autre tenant un verre. Les - très - jolies filles, le cinéma perpétuel, un cinoche à trente-six dimensions, king size comme les lits de bonne fortune où tombaient les nombreuses maîtresses, toutes plus sexy les unes que les autres, et qu'occupait un playboy nommé Vadim. Roger Vadim. Arnaud Le Guern, qui signa un Paul Gégauff mémorable, a l'âme damnée par ces années de plume et d'alcools, qui précédèrent d'autres, de plomb et de vinaigre. On le comprend. Et nous partageons son amour hussard des plages, des films, des chemises de lin blanc, de la délicieuse superficialité de certaines poupées en bikini. Nous suivons l'auteur page à page - il n'a pas besoin de nous prendre par la manche, et nous plongeons dans une sacrée époque, imbibée de plaisir comme un baba de rhum. Une époque où la désinvolture le disputait à la nonchalance, mais au sein de laquelle des talents légers et délicats comme des papillons, et doués pour le culte de la beauté et rien qu'elle, surnageaient, à l'instar d'un glaçon pris par le Spritz. Vadim en fut. Un tombeur, ce doué-là. Un mec à rendre jaloux la moitié de la planète. Ce qu'il parvint à faire sans lever le petit doigt. Et un sacré oeil qui savait déceler l'actrice sous la peau de la femme, ou bien la fabriquait le temps d'un film. Qu'est-ce alors que le temps, le succès, sinon des sorbets au soleil. L'évanescence est une danse, la vie de la soie, l'émotion une fumée. La biographie buissonnière d'Arnaud Le Guern zigzague, pétille. Plop! le champagne glougloute ici et là, elle bifurque aussi, car elle s'est nourrie d'anecdotes et de citations. Un vrai bonheur est celui de tourner les pages de Vadim, un

Une autre époque. L'insouciance, les fiestas chaque soir, les épaules bronzées et salées - ce liseré blanc qu'on aime baiser, une main empaumant un sein, l'autre tenant un verre. Les - très - jolies filles, le cinéma perpétuel, un cinoche à trente-six dimensions, king size comme les lits de bonne fortune où tombaient les nombreuses maîtresses, toutes plus sexy les unes que les autres, et qu'occupait un playboy nommé Vadim. Roger Vadim. Arnaud Le Guern, qui signa un Paul Gégauff mémorable, a l'âme damnée par ces années de plume et d'alcools, qui précédèrent d'autres, de plomb et de vinaigre. On le comprend. Et nous partageons son amour hussard des plages, des films, des chemises de lin blanc, de la délicieuse superficialité de certaines poupées en bikini. Nous suivons l'auteur page à page - il n'a pas besoin de nous prendre par la manche, et nous plongeons dans une sacrée époque, imbibée de plaisir comme un baba de rhum. Une époque où la désinvolture le disputait à la nonchalance, mais au sein de laquelle des talents légers et délicats comme des papillons, et doués pour le culte de la beauté et rien qu'elle, surnageaient, à l'instar d'un glaçon pris par le Spritz. Vadim en fut. Un tombeur, ce doué-là. Un mec à rendre jaloux la moitié de la planète. Ce qu'il parvint à faire sans lever le petit doigt. Et un sacré oeil qui savait déceler l'actrice sous la peau de la femme, ou bien la fabriquait le temps d'un film. Qu'est-ce alors que le temps, le succès, sinon des sorbets au soleil. L'évanescence est une danse, la vie de la soie, l'émotion une fumée. La biographie buissonnière d'Arnaud Le Guern zigzague, pétille. Plop! le champagne glougloute ici et là, elle bifurque aussi, car elle s'est nourrie d'anecdotes et de citations. Un vrai bonheur est celui de tourner les pages de Vadim, un payboy français (Séguier), de suivre cet ange affamé (titre de son autobiographie), de film en film, et de femme en femme (B.B., Jane Fonda, Catherine Deneuve, Maria et Catherine Schneider, Sylvia Kristel, Marie-Christine Barrault in fine, parmi tant d'autres créatures de Dieu. Mille e tre!). Les seventies furent placées sous le signe de la séduction comme les quatre-vingt dix le furent sous celui de la réussite aux dents longues. Elles avaient une autre classe. La bande à Vadim comptait de sacrés fêtards au génie singulier : Maurice Ronet, Paul Gégauff, les frères Marquand, Daniel Gélin, entre autres artistes. Et qu'importe si Vadim a signé des films que le 7ème art ne retiendra sans doute pas, même si Tarantino et d'autres s'en sont inspirés. L'homme couvert de femmes aura vécu comme un prince de la légèreté dense. Cela s'appelle le style. Ce n'est pas rien, par les temps mornes qui courent. L.M.

payboy français (Séguier), de suivre cet ange affamé (titre de son autobiographie), de film en film, et de femme en femme (B.B., Jane Fonda, Catherine Deneuve, Maria et Catherine Schneider, Sylvia Kristel, Marie-Christine Barrault in fine, parmi tant d'autres créatures de Dieu. Mille e tre!). Les seventies furent placées sous le signe de la séduction comme les quatre-vingt dix le furent sous celui de la réussite aux dents longues. Elles avaient une autre classe. La bande à Vadim comptait de sacrés fêtards au génie singulier : Maurice Ronet, Paul Gégauff, les frères Marquand, Daniel Gélin, entre autres artistes. Et qu'importe si Vadim a signé des films que le 7ème art ne retiendra sans doute pas, même si Tarantino et d'autres s'en sont inspirés. L'homme couvert de femmes aura vécu comme un prince de la légèreté dense. Cela s'appelle le style. Ce n'est pas rien, par les temps mornes qui courent. L.M.

Philippe Vilain

Philippe Vilain

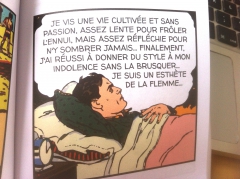

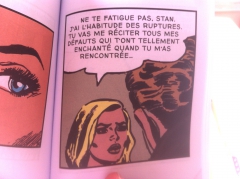

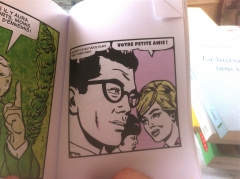

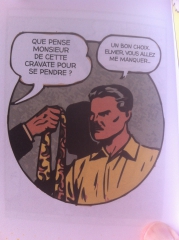

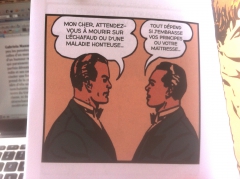

Gabriela Manzoni est habillée d’espièglerie aux tons pastels, ce qui warholise quelque peu les pensées caustiques d’un Cioran, comme : « Le réel me donne de l’asthme », ou celles d’un moraliste à la La Rochefoucauld, qu’elle adjoint à des dessins d’un humour redoutable. Ses Comics retournés, 200 pages de mauvais esprit, et du bon !, qui paraissent chez Séguier, sont un régal d’ironie, de subtilité et de cet esprit français parfois dévastateur. La bien-pensance bobo, le couple et ses méandres marécageux, le mâle et ses certitudes, la femme et son claquant ou ses fadaises, l’air du temps et les lieux communs… Tout est prétexte à l’auteur pour ciseler une formule lapidaire qui donne dans « la radicalité de la nuance », comme on prend de la crème de marrons : à deux doigts sans se retenir. Certaines icônes d’une culture sûre d’elle sont lapidées gentiment, d’autres sont griffées à ongle droit.

Gabriela Manzoni est habillée d’espièglerie aux tons pastels, ce qui warholise quelque peu les pensées caustiques d’un Cioran, comme : « Le réel me donne de l’asthme », ou celles d’un moraliste à la La Rochefoucauld, qu’elle adjoint à des dessins d’un humour redoutable. Ses Comics retournés, 200 pages de mauvais esprit, et du bon !, qui paraissent chez Séguier, sont un régal d’ironie, de subtilité et de cet esprit français parfois dévastateur. La bien-pensance bobo, le couple et ses méandres marécageux, le mâle et ses certitudes, la femme et son claquant ou ses fadaises, l’air du temps et les lieux communs… Tout est prétexte à l’auteur pour ciseler une formule lapidaire qui donne dans « la radicalité de la nuance », comme on prend de la crème de marrons : à deux doigts sans se retenir. Certaines icônes d’une culture sûre d’elle sont lapidées gentiment, d’autres sont griffées à ongle droit.

Désinvolte, nonchalante, mutine, libertine, « la » Manzoni y va franco sous le velours – façon panthère noire du trait bien tempéré. Sa lecture du monde contemporain ne manque ni de classe, ni de mélancolie. Au détour d’une page, nous laissons l’idée d’un philosophe désenchanté pour chevaucher en pensée l’esprit d’une sorte de

Désinvolte, nonchalante, mutine, libertine, « la » Manzoni y va franco sous le velours – façon panthère noire du trait bien tempéré. Sa lecture du monde contemporain ne manque ni de classe, ni de mélancolie. Au détour d’une page, nous laissons l’idée d’un philosophe désenchanté pour chevaucher en pensée l’esprit d’une sorte de

Montherlant ou celui d’un Drieu. Et ce petit livre de bon goût, à offrir sans modération, est de surcroît très drôle. Gabriela, s’il vous plaît ... Remettez-nous ça... L.M.

Montherlant ou celui d’un Drieu. Et ce petit livre de bon goût, à offrir sans modération, est de surcroît très drôle. Gabriela, s’il vous plaît ... Remettez-nous ça... L.M. Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).

Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).

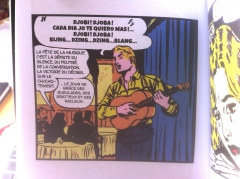

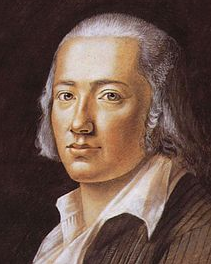

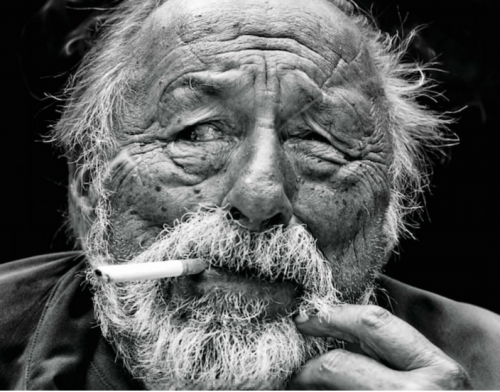

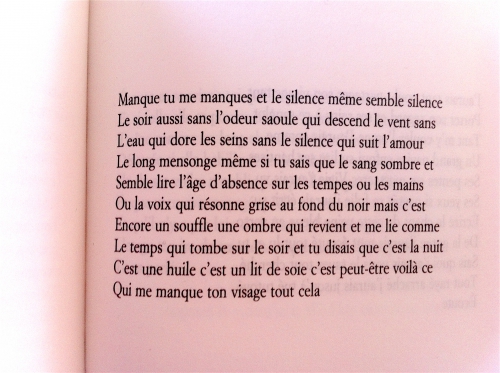

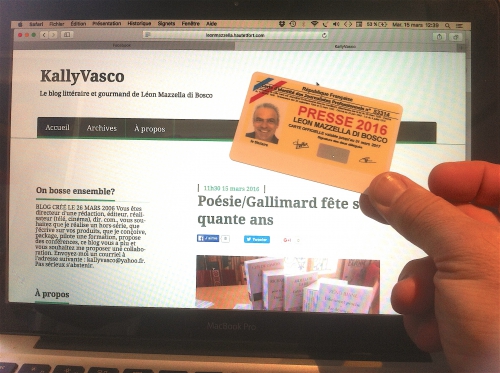

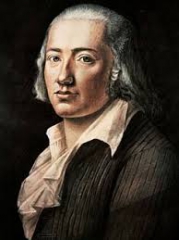

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant... D'un monde gouverné par la poésie, d'un système dans lequel le mot politique serait toujours remplacé par le mot poétique, où la poésie serait la règle douce et désirée. Je me répète souvent (ici encore, il y a quelques semaines, et ce depuis qu'un jour de juillet 1977, je découvris sa parole), le mot de Hölderlin (photo) : A quoi bon des poètes en un temps de manque? (Wozu dichter in dürftiger zeit?), persuadé qu'ils ne sont jamais aussi nécessaires qu'en temps de crise, de guerre, de marasme social, de doute sociétal. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, écrivait Saint-John Perse. Baudelaire : Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète. Hölderlin, encore, répétait que c'est poétiquement que l'homme habite - ou doit habiter -, le monde. Voilà la parole vraie. S'efforcer naturellement (osons l'oxymore) de voir la beauté sous la peau des choses, de même que nous dev(ri)ons toujours frotter et limer notre cervelle à celle d'autrui, disait Montaigne à propos des voyages (en précurseur de l'ethnologie débarrassée de tout ethnocentrisme). Faire de la poésie un mode de vie, un état d'être au monde de chaque instant. Regarder, ressentir, penser, respirer, aimer, rire, parler poésie. Perse, à nouveau (*) : La poésie est action, elle est passion, elle est puissance (...) L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout, dans l'anticipation. A chacun sa foi. Croire en cela ne procure aucune espérance en un quelconque au-delà, mais forge et renforce notre pas sur la terre ferme, pensant, avec Eugenio de Andrade, que la démarche crée le chemin. L.M.

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant... D'un monde gouverné par la poésie, d'un système dans lequel le mot politique serait toujours remplacé par le mot poétique, où la poésie serait la règle douce et désirée. Je me répète souvent (ici encore, il y a quelques semaines, et ce depuis qu'un jour de juillet 1977, je découvris sa parole), le mot de Hölderlin (photo) : A quoi bon des poètes en un temps de manque? (Wozu dichter in dürftiger zeit?), persuadé qu'ils ne sont jamais aussi nécessaires qu'en temps de crise, de guerre, de marasme social, de doute sociétal. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, écrivait Saint-John Perse. Baudelaire : Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète. Hölderlin, encore, répétait que c'est poétiquement que l'homme habite - ou doit habiter -, le monde. Voilà la parole vraie. S'efforcer naturellement (osons l'oxymore) de voir la beauté sous la peau des choses, de même que nous dev(ri)ons toujours frotter et limer notre cervelle à celle d'autrui, disait Montaigne à propos des voyages (en précurseur de l'ethnologie débarrassée de tout ethnocentrisme). Faire de la poésie un mode de vie, un état d'être au monde de chaque instant. Regarder, ressentir, penser, respirer, aimer, rire, parler poésie. Perse, à nouveau (*) : La poésie est action, elle est passion, elle est puissance (...) L'amour est son foyer, l'insoumission sa loi, et son lieu est partout, dans l'anticipation. A chacun sa foi. Croire en cela ne procure aucune espérance en un quelconque au-delà, mais forge et renforce notre pas sur la terre ferme, pensant, avec Eugenio de Andrade, que la démarche crée le chemin. L.M. Ecouter :

Ecouter : Boire

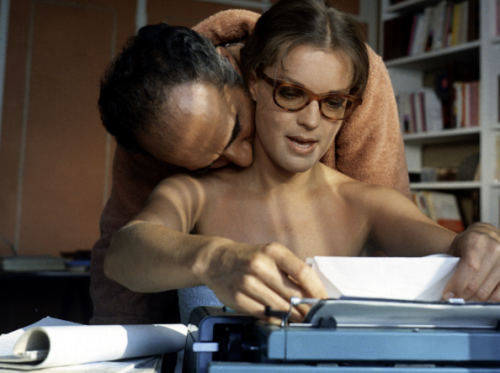

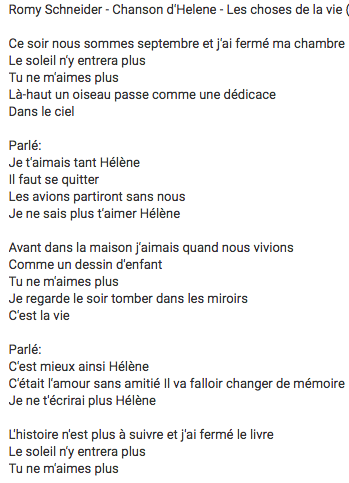

Boire  J'ai revu, une fois de plus, César et Rosalie, à la télé, avec ce plaisir étrange de l'identification totale, aussi forte qu'entre les pages d'un roman d'amour pourvu d'une épaisseur certaine (Zweig, Marai, Eliade). L'empathie est terriblement sensible, avec les films de Claude Sautet. Alors, j'ai repensé aux Choses de la vie, encore la sublime Romy, et l'immense Piccoli. Et la petite musique Sautet. Années soixante-dix. Mes parents. Leur amour fou. Un spectacle permanent et lumineux, incandescent, idéal, pour leur fils -et filles. Un côté En attendant Bojangles, le roman de Bourdeaut (lire ici, plus bas, au 18 avril), soit une mélancolie gaie, les larmes avec les rires. Les années bonheur, l'insouciance, la mer, le soleil, la terrasse toujours remplie d'amis... Une atmosphère que j'ai - très modestement - décrite dans mon roman Flamenca. Et donc Sautet, sa façon de dire avec tant de tact et de justesse les sentiments, une époque... Comme Aznavour sait chanter l'amour mûr, devenu adulte. Alors je pense à

J'ai revu, une fois de plus, César et Rosalie, à la télé, avec ce plaisir étrange de l'identification totale, aussi forte qu'entre les pages d'un roman d'amour pourvu d'une épaisseur certaine (Zweig, Marai, Eliade). L'empathie est terriblement sensible, avec les films de Claude Sautet. Alors, j'ai repensé aux Choses de la vie, encore la sublime Romy, et l'immense Piccoli. Et la petite musique Sautet. Années soixante-dix. Mes parents. Leur amour fou. Un spectacle permanent et lumineux, incandescent, idéal, pour leur fils -et filles. Un côté En attendant Bojangles, le roman de Bourdeaut (lire ici, plus bas, au 18 avril), soit une mélancolie gaie, les larmes avec les rires. Les années bonheur, l'insouciance, la mer, le soleil, la terrasse toujours remplie d'amis... Une atmosphère que j'ai - très modestement - décrite dans mon roman Flamenca. Et donc Sautet, sa façon de dire avec tant de tact et de justesse les sentiments, une époque... Comme Aznavour sait chanter l'amour mûr, devenu adulte. Alors je pense à  la chanson d'Hélène, comme on pense au thème de Camille, de Georges Delerue, dans Le Mépris, de Godard, (évoqué sur ce blog de façon récurrente)... La chanson d'Hélène est la plus bouleversante qui soit, la plus douce. Aussi douce et forte que les regards de Sami Frey et d'Yves Montand, à la fin de César et Rosalie, par la fenêtre, lorsque Rosalie/Romy revient... Aussi douce et irrémédiable que l'eau (ou parfois le sable), qui coule, s'échappe d'entre nos doigts. La vie qui fuit, l'amour qui ne se retournera pas, une plage soudain déserte, une page à nouveau blanche, une saison sèche qui tremble à l'horizon comme un mirage. Un côté comme ça... Alors, oui, il y a des jours comme ça. Et, aujourd'hui, comme si souvent, comme ce soir nous sommes septembre (davantage que Charlie), Je suis Sautet. L.M.

la chanson d'Hélène, comme on pense au thème de Camille, de Georges Delerue, dans Le Mépris, de Godard, (évoqué sur ce blog de façon récurrente)... La chanson d'Hélène est la plus bouleversante qui soit, la plus douce. Aussi douce et forte que les regards de Sami Frey et d'Yves Montand, à la fin de César et Rosalie, par la fenêtre, lorsque Rosalie/Romy revient... Aussi douce et irrémédiable que l'eau (ou parfois le sable), qui coule, s'échappe d'entre nos doigts. La vie qui fuit, l'amour qui ne se retournera pas, une plage soudain déserte, une page à nouveau blanche, une saison sèche qui tremble à l'horizon comme un mirage. Un côté comme ça... Alors, oui, il y a des jours comme ça. Et, aujourd'hui, comme si souvent, comme ce soir nous sommes septembre (davantage que Charlie), Je suis Sautet. L.M.

Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…

Alors les copains te disent, te répètent depuis des lustres « trop la chance », « arrête, je vais pleurer », « et moi tu sais où j’ai bouffé », et « plains toi », et j’en passe. Trente ans que ça dure. Que j’accepte de me faire rincer dans les plus beaux endroits, en vertu d’un système huilé, admis, et qui ne se pose plus de question (s’en est-il jamais posé ?), selon lequel il faut engraisser le journaliste comme une oie pour qu’il chie un papier, même pas son foie. Dans le domaine du journalisme gastro/oeno/art de vivre/chose, comme ailleurs (j’en ai connu d’autres, très différents, et c’était la même chose : le voyage en first, le petit cadeau à l’arrivée dans la chambre, le gros juste avant de repartir, qui te fait tellement rougir que tu es obligé de le refuser -question d'éthique, mec, et tout le toutim qui ne frise plus le ridicule). Alors, oui, la semaine dernière, j’ai déjeuné chez Pierre Gagnaire, invité par les grands vins bourguignons de Bouchard, et le lendemain aux Crayères, à Reims, pour une jolie histoire champenoise – et je rendrai compte bientôt des deux, l’ingratitude étant, dans mon top-ten des déconvenues rédhibitoires, un spectre voisin de la déception : si tu acceptes, tu joues le jeu, mais tu n'entres pas dans Troie!.. Deux gargotes de très haute volée ! (meilleur déj’ à la seconde, d’ailleurs). Et j’ai séché plusieurs choses : Dutournier, Apicius… Mais je sais aussi que je me suis régalé d’un jambon-beurre avec un demi, au comptoir d’un rade improbable du 18ème arrondissement de Paris, en filant à l’Anglaise d’un énième machin. Et qu’un jour, au moment de passer à table, au George V, invité par Bernard Magrez et son château Pape-Clément à partager un somptueux repas, en compagnie de « people » éparpillés ici et là, comme Depardieu, Weber, et je ne sais plus qui encore (mazette !), saisi d’un stress des grands jours –celui qui mouille la chemise plus rapidement qu’une douche, j’ai fissa fui (prétextant un bouclage anticipé plutôt hard), puis j’ai respiré un très grand coup une fois dehors, et je me suis alors précipité dans une pizzeria de rien du tout pour manger une Margherita avec les doigts, en repliant sa pâte hélas trop molle (et en pensant fort à celle –formidable-, de Vesi, à Naples)…

Verso 2015 (9€) aux notes d’agrumes affirmées. Rendez-vous des Accolytes 2014 bio, rouge, issu de grenache à 100%, très mûres (7€), une cuvée Miocène 2013 bio (13€), où grenache (70%) et carignan expriment une vivacité sans ambages, derrière un mentholé du meilleur effet. Le château Les Amoureuses, de Jean-Pierre Bedel, à Bourg St Andéol (07), donne un rouge assez rond, Black Sublim 2012, avec une jolie acidité délicate en bouche, et doté d’une belle présence en bouche, dans le millésime 2011 (25€, ça rigole pas). Et un Absolu Black 2012

Verso 2015 (9€) aux notes d’agrumes affirmées. Rendez-vous des Accolytes 2014 bio, rouge, issu de grenache à 100%, très mûres (7€), une cuvée Miocène 2013 bio (13€), où grenache (70%) et carignan expriment une vivacité sans ambages, derrière un mentholé du meilleur effet. Le château Les Amoureuses, de Jean-Pierre Bedel, à Bourg St Andéol (07), donne un rouge assez rond, Black Sublim 2012, avec une jolie acidité délicate en bouche, et doté d’une belle présence en bouche, dans le millésime 2011 (25€, ça rigole pas). Et un Absolu Black 2012  (grenache, syrah, mourvèdre, carignan) 41€, et oui. Très grenaché, sur le

(grenache, syrah, mourvèdre, carignan) 41€, et oui. Très grenaché, sur le  millésime 2011. Le domaine Arsac, de Sébastien Arsac (photo), en culture bio certifiée, est un domaine solide au discours construit, et aux cuvées ad hoc. Argence 2014, un chardonnay bichonné de la vigne au chai, est floral, beurré en bouche, et pourvu d’une impeccable fraîcheur (13,25€). La Chaumette 2015, un rosé de grenache à 95%, résolument gastronomique du début à la fin d’un repas, se fiche de sa couleur peu « modeuse », plutôt soutenue (comme on aime), et affirme sa clarté, sa délicatesse, et sa force en bouche (10,75€) : Respect, Sébastien!.. Mais Terra Occidens 2014, à fond merlot (85%), ne convainc pas, malgré son étonnante vivacité de cerise croquante (13,25€). Le domaine de Cassagnole, d’Audrey et Alex Biscarat, à Casteljau, propose un blanc (viognier 100%), Esprit de Cassagnole, vif, épicé et rond en bouche : réconciliateur, en somme (8€). Esprit de Cassagnole rosé 2015, issu de syrah corpulentes, de grenache et d’un chouia de viognier, possède une délicatesse et une suavité d’une jolie franchise (8€). Esprit de

millésime 2011. Le domaine Arsac, de Sébastien Arsac (photo), en culture bio certifiée, est un domaine solide au discours construit, et aux cuvées ad hoc. Argence 2014, un chardonnay bichonné de la vigne au chai, est floral, beurré en bouche, et pourvu d’une impeccable fraîcheur (13,25€). La Chaumette 2015, un rosé de grenache à 95%, résolument gastronomique du début à la fin d’un repas, se fiche de sa couleur peu « modeuse », plutôt soutenue (comme on aime), et affirme sa clarté, sa délicatesse, et sa force en bouche (10,75€) : Respect, Sébastien!.. Mais Terra Occidens 2014, à fond merlot (85%), ne convainc pas, malgré son étonnante vivacité de cerise croquante (13,25€). Le domaine de Cassagnole, d’Audrey et Alex Biscarat, à Casteljau, propose un blanc (viognier 100%), Esprit de Cassagnole, vif, épicé et rond en bouche : réconciliateur, en somme (8€). Esprit de Cassagnole rosé 2015, issu de syrah corpulentes, de grenache et d’un chouia de viognier, possède une délicatesse et une suavité d’une jolie franchise (8€). Esprit de  Cassagnole rouge 2014, ose le marselan, cépage réputé difficile à réussir. Et c’est bien travaillé, bravo. Accompagné de syrah et de carignan, ce rouge élégant, cru, fruité, sauvage, est néanmoins souple et fin en bouche (8,50€). Le domaine du Chapître, de Frédéric Dorthe, à St Marcel d’Ardèche, propose une syrah 100% avec la cuvée Aria 2012, puissante, avec de la matière (8€). Et un blanc, Exsultate 2015, issu de roussanne et de muscat à petits grains, peut-être trop muscaté, vif certes, épicé aussi (10€). Le domaine Coulange, de Christelle Coulange, à Bourg St Andéol, offre un côtes du Rhône blanc (grenache blanc, viognier, roussanne, marsanne) d’une grande rondeur, avec du gras et une belle acidité en bouche qui réveille l’ensemble (6,50€). Mistral 2015 est un côtes du Rhône rouge très grenache (80%, et syrah), mis en bouteille il y a moins d’un mois (nous sommes le 20 mai), et déjà prometteur, sans défaut majeur apparent. Fruits rouges, épicé délicat, réglissé fugitif (6€). Rochelette 2014, du même domaine, est très marqué par la syrah, c’est complexe et élégant, ça appelle l’entrecôte ou le carré d’agneau (7€). Le domaine du Grangeon,

Cassagnole rouge 2014, ose le marselan, cépage réputé difficile à réussir. Et c’est bien travaillé, bravo. Accompagné de syrah et de carignan, ce rouge élégant, cru, fruité, sauvage, est néanmoins souple et fin en bouche (8,50€). Le domaine du Chapître, de Frédéric Dorthe, à St Marcel d’Ardèche, propose une syrah 100% avec la cuvée Aria 2012, puissante, avec de la matière (8€). Et un blanc, Exsultate 2015, issu de roussanne et de muscat à petits grains, peut-être trop muscaté, vif certes, épicé aussi (10€). Le domaine Coulange, de Christelle Coulange, à Bourg St Andéol, offre un côtes du Rhône blanc (grenache blanc, viognier, roussanne, marsanne) d’une grande rondeur, avec du gras et une belle acidité en bouche qui réveille l’ensemble (6,50€). Mistral 2015 est un côtes du Rhône rouge très grenache (80%, et syrah), mis en bouteille il y a moins d’un mois (nous sommes le 20 mai), et déjà prometteur, sans défaut majeur apparent. Fruits rouges, épicé délicat, réglissé fugitif (6€). Rochelette 2014, du même domaine, est très marqué par la syrah, c’est complexe et élégant, ça appelle l’entrecôte ou le carré d’agneau (7€). Le domaine du Grangeon,  de Christophe Reynouard, à Rosières, est une référence absolue, selon nous : son viognier 2015, travaillé à l’ancienne, soit comme dans les années 1990 (à peine!), possède une sucrosité (3,8g/l) donc une douceur avenante, qui n’apparaît qu’après une fraîcheur superbe au nez (poire, pêche), et une vivacité en première bouche (pêche blanche, chèvrefeuille), et le tout explosa littéralement sur la coquille St-Jacques lardée du Pinxo ! (10,50€ : avec tant de soins apportés, c’est cadeau). Le Chatus 2013, un cépage adoré et minutieusement travaillé par Reynouard : nous avons là l’expression délicate du fruit, avec cette acidité nécessaire, ses tanins discrets, fondus, et qui nous font juste un clin d’œil amical; c’est joliment épicé, doucement alcooleux, fruité profondément (et sur certains millésimes, la nèfle s’invite pour adoucir la fin de bouche, mais pas là). 13€, re-cadeau. Et bravo. Bravo aussi à Benoît Chazallon, vigneron absolu, adepte instinctif de la bio culture biologique et biodynamique (label Ecocert AB) de son déjà célébrissime domaine de La Selve. Madame de 2014, que l’on ne présente plus à aucun aficionado, est un blanc en IGP Ardèche, « mention coteaux de l’Ardèche blanc », viognier 100%, d’une pureté droite, très floral, avec des notes

de Christophe Reynouard, à Rosières, est une référence absolue, selon nous : son viognier 2015, travaillé à l’ancienne, soit comme dans les années 1990 (à peine!), possède une sucrosité (3,8g/l) donc une douceur avenante, qui n’apparaît qu’après une fraîcheur superbe au nez (poire, pêche), et une vivacité en première bouche (pêche blanche, chèvrefeuille), et le tout explosa littéralement sur la coquille St-Jacques lardée du Pinxo ! (10,50€ : avec tant de soins apportés, c’est cadeau). Le Chatus 2013, un cépage adoré et minutieusement travaillé par Reynouard : nous avons là l’expression délicate du fruit, avec cette acidité nécessaire, ses tanins discrets, fondus, et qui nous font juste un clin d’œil amical; c’est joliment épicé, doucement alcooleux, fruité profondément (et sur certains millésimes, la nèfle s’invite pour adoucir la fin de bouche, mais pas là). 13€, re-cadeau. Et bravo. Bravo aussi à Benoît Chazallon, vigneron absolu, adepte instinctif de la bio culture biologique et biodynamique (label Ecocert AB) de son déjà célébrissime domaine de La Selve. Madame de 2014, que l’on ne présente plus à aucun aficionado, est un blanc en IGP Ardèche, « mention coteaux de l’Ardèche blanc », viognier 100%, d’une pureté droite, très floral, avec des notes  affirmées de pêche et d’abricot du meilleur effet (24,50€ le prix du voyage dans un verger rarissime). Serre de Berty 2013

affirmées de pêche et d’abricot du meilleur effet (24,50€ le prix du voyage dans un verger rarissime). Serre de Berty 2013  suavité, oui... Cette limpidité que l’on est désormais forcé de « retrouver » devant un vin en biodynamie – c’est comme ça, cela commence à se reconnaître, et nous le savons, lorsque nous dégustons entre nosotros... Et cette nouvelle « distinction » passera désormais par là. Un blanc exotique, après les fleurs et les fruits à chair blanche, d’une élégance et d’une noblesse qui évoque la démarche droite et inflexible des Africaines traversant la brousse avec un énorme bac rempli d'eau, en plastique de couleur vive, posé sur leur tête (13€). Bout’zan 2015, très grenaché, est un rouge envoyant une jolie mâche virile (10€). Le domaine Notre Dame de Cousignac, de Raphaël Pommier, à Bourg St Andéol, propose un blanc marqué par la clairette, floral en diable, avec un léger gras (8€). Le domaine de Vigier, de Marjorie Dupré, à Lagorce, offre un viognier 100%, Inès 2014, au nez exotique (ananas) et « viennois » (beurre frais) bienvenu, le rapport qualité prix nous apparaît probant : 7,65€. Les méritants Vignerons Ardéchois, présidés par André Mercier, sis à Ruoms,

suavité, oui... Cette limpidité que l’on est désormais forcé de « retrouver » devant un vin en biodynamie – c’est comme ça, cela commence à se reconnaître, et nous le savons, lorsque nous dégustons entre nosotros... Et cette nouvelle « distinction » passera désormais par là. Un blanc exotique, après les fleurs et les fruits à chair blanche, d’une élégance et d’une noblesse qui évoque la démarche droite et inflexible des Africaines traversant la brousse avec un énorme bac rempli d'eau, en plastique de couleur vive, posé sur leur tête (13€). Bout’zan 2015, très grenaché, est un rouge envoyant une jolie mâche virile (10€). Le domaine Notre Dame de Cousignac, de Raphaël Pommier, à Bourg St Andéol, propose un blanc marqué par la clairette, floral en diable, avec un léger gras (8€). Le domaine de Vigier, de Marjorie Dupré, à Lagorce, offre un viognier 100%, Inès 2014, au nez exotique (ananas) et « viennois » (beurre frais) bienvenu, le rapport qualité prix nous apparaît probant : 7,65€. Les méritants Vignerons Ardéchois, présidés par André Mercier, sis à Ruoms, proposent une grande gamme séduisante : le viognier Tradition (6,40€), possède une douceur de bon aloi. Son frère (100% viognier, aussi), élevé en barriques, Terre d’Eglantier, est naturellement charnu, boisé donc, mais avec raison (8,50€). Terre d’Amandier 2015, chardonnay 100%, rond, équilibré, sur la pêche et l’aubépine, l’épicé doux aussi, voire le fruit sec torréfié, est une réussite recommandable (7€ à peine). Grotte Chauvet, une toute nouvelle gamme, existe déjà en rosé 2015, AOP Côtes du Vivarais : c’est friand à souhait, gourmand, et ça appelle les copains et le barbecue (6,30€). En rouge 2014, avec 70% de syrah et un complément de grenache, Grotte Chauvet est marqué, affirmé, c’est cohérent avec le visuel préhistorique : voici un vin offrant une belle matière (6,30€). Enfin, la cave La Cévenole, à Rosières, donne un Chatus Monnaie d’Or 2013 (100% chatus) d’une puissance contenue, avec une bouche généreusement épicée (7,65€).

proposent une grande gamme séduisante : le viognier Tradition (6,40€), possède une douceur de bon aloi. Son frère (100% viognier, aussi), élevé en barriques, Terre d’Eglantier, est naturellement charnu, boisé donc, mais avec raison (8,50€). Terre d’Amandier 2015, chardonnay 100%, rond, équilibré, sur la pêche et l’aubépine, l’épicé doux aussi, voire le fruit sec torréfié, est une réussite recommandable (7€ à peine). Grotte Chauvet, une toute nouvelle gamme, existe déjà en rosé 2015, AOP Côtes du Vivarais : c’est friand à souhait, gourmand, et ça appelle les copains et le barbecue (6,30€). En rouge 2014, avec 70% de syrah et un complément de grenache, Grotte Chauvet est marqué, affirmé, c’est cohérent avec le visuel préhistorique : voici un vin offrant une belle matière (6,30€). Enfin, la cave La Cévenole, à Rosières, donne un Chatus Monnaie d’Or 2013 (100% chatus) d’une puissance contenue, avec une bouche généreusement épicée (7,65€).  C'est une petite merveille, ce Brut Premier Cru-là...

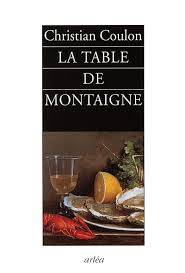

C'est une petite merveille, ce Brut Premier Cru-là... La table de Montaigne, de Christian Coulon (Arléa), car l'auteur (prof émérite à Sciences-Po Bordeaux - nos universités!), révèle un auteur des Essais qui se fiche de la gastronomie comme d'une guigne ou de sa première culotte pour aller chevaucher bride abattue, et plutôt un philosophe gourmand, voire bafreur. Et ce bouquin passionnant se double d'une vraie histoire des moeurs gastronomiques du Sud-Ouest de l'époque... Un régal, pour qui aime la région, Montaigne, et manger généreusement.

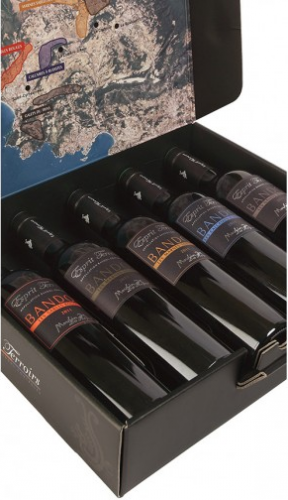

La table de Montaigne, de Christian Coulon (Arléa), car l'auteur (prof émérite à Sciences-Po Bordeaux - nos universités!), révèle un auteur des Essais qui se fiche de la gastronomie comme d'une guigne ou de sa première culotte pour aller chevaucher bride abattue, et plutôt un philosophe gourmand, voire bafreur. Et ce bouquin passionnant se double d'une vraie histoire des moeurs gastronomiques du Sud-Ouest de l'époque... Un régal, pour qui aime la région, Montaigne, et manger généreusement.  Le vignoble du Moulin de la Roque, au Castellet (Var), en appellation Bandol, jouit de cinq terroirs distincts qui donnent cinq vins rouges aux propriétés singulières : les Sables Rouges, les Marnes Noires, les Marnes Sableuses, les Calcaires à Rudistes et les Galets du Trias (18,50€ chaque bouteille, ou bien – mieux ! : en coffret de 5 bouteilles de 50 cl : 55€). Nous les avons dégustés pour vous ce 16 mai (un jury de 3 pros), dans le millésime 2011.

Le vignoble du Moulin de la Roque, au Castellet (Var), en appellation Bandol, jouit de cinq terroirs distincts qui donnent cinq vins rouges aux propriétés singulières : les Sables Rouges, les Marnes Noires, les Marnes Sableuses, les Calcaires à Rudistes et les Galets du Trias (18,50€ chaque bouteille, ou bien – mieux ! : en coffret de 5 bouteilles de 50 cl : 55€). Nous les avons dégustés pour vous ce 16 mai (un jury de 3 pros), dans le millésime 2011. dans le sol, la mourvèdre adore ça), offrent un vin à la robe si foncée qu’elle paraît noire. Un nez vif de cerise et de fruits noirs mûrs, presque confiturés saute aux narines. La bouche est ample, puissante, et riche, avec une pointe réglissée surfant sur une longueur respectable – on sent le vin sérieux de bonne garde.

dans le sol, la mourvèdre adore ça), offrent un vin à la robe si foncée qu’elle paraît noire. Un nez vif de cerise et de fruits noirs mûrs, presque confiturés saute aux narines. La bouche est ample, puissante, et riche, avec une pointe réglissée surfant sur une longueur respectable – on sent le vin sérieux de bonne garde. magnifique et envié -, présente une robe profonde, grenat dense. Nez épicé, avec des notes affirmées de petits fruits rouges croquants. Bouche très présente, soit structurée, avec de beaux tanins, et une longueur acidulée très fruitée, du meilleur effet.

magnifique et envié -, présente une robe profonde, grenat dense. Nez épicé, avec des notes affirmées de petits fruits rouges croquants. Bouche très présente, soit structurée, avec de beaux tanins, et une longueur acidulée très fruitée, du meilleur effet. Les Marnes Sableuses, assez empierrées, obligent les racines de mourvèdre à se frayer un chemin tortueux. Œil élégant, grenat à reflets mauves. Un nez de cassis et de mûre, ex-aequo, s’impose. La bouche est souple, riche, comme crémeuse, les tanins, d’une souplesse de gymnaste olympique, marchent sur la pointe des ballerines. Longueur généreusement fruitée.

Les Marnes Sableuses, assez empierrées, obligent les racines de mourvèdre à se frayer un chemin tortueux. Œil élégant, grenat à reflets mauves. Un nez de cassis et de mûre, ex-aequo, s’impose. La bouche est souple, riche, comme crémeuse, les tanins, d’une souplesse de gymnaste olympique, marchent sur la pointe des ballerines. Longueur généreusement fruitée. abreuver les racines. Braconnières, celles-ci parviennent à s’insinuer, à s’inviter, en bonne Résistantes… Œil foncé, grenat dense. Nez explosif de cerise, de framboise mûre, et de pruneau sec mais charnu, encore chouia juteux. La bouche est d’une grande douceur bordée de puissance. Là aussi, ça sent la garde, la bonne garde !

abreuver les racines. Braconnières, celles-ci parviennent à s’insinuer, à s’inviter, en bonne Résistantes… Œil foncé, grenat dense. Nez explosif de cerise, de framboise mûre, et de pruneau sec mais charnu, encore chouia juteux. La bouche est d’une grande douceur bordée de puissance. Là aussi, ça sent la garde, la bonne garde ! Les Galets du Trias, vieux sol (une poignée de millions d’années et des poussières) très calcaire, qui accueille l’eau comme l’Allemagne le réfugié syrien au début. Au début seulement… Mais qui sait garder la chaleur, avec une minéralité très réceptive. La robe est noire comme la petite robe noire que les filles aiment tant porter.

Les Galets du Trias, vieux sol (une poignée de millions d’années et des poussières) très calcaire, qui accueille l’eau comme l’Allemagne le réfugié syrien au début. Au début seulement… Mais qui sait garder la chaleur, avec une minéralité très réceptive. La robe est noire comme la petite robe noire que les filles aiment tant porter.  Le rosé Tarente, bandol 2015, du même Moulin de La Roque, est quant à lui un rosé sérieux, vineux, riche, corpulent même, qui ne s’en laisse pas compter. La mourvèdre dans toute sa splendeur. Nez volontiers exotique, bouche délicatement persistante. C’est aromatique en diable, structuré et tout en finesse. Tarente peut soutenir un repas entier. Ou bien un apéro de trois rugbymen ayant envie de rigoler, voire de chanter avant de passer à table (14€).

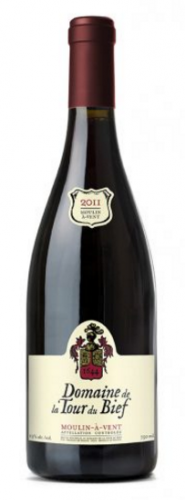

Le rosé Tarente, bandol 2015, du même Moulin de La Roque, est quant à lui un rosé sérieux, vineux, riche, corpulent même, qui ne s’en laisse pas compter. La mourvèdre dans toute sa splendeur. Nez volontiers exotique, bouche délicatement persistante. C’est aromatique en diable, structuré et tout en finesse. Tarente peut soutenir un repas entier. Ou bien un apéro de trois rugbymen ayant envie de rigoler, voire de chanter avant de passer à table (14€). La Tour du Bief, Moulin-à-Vent 2011

La Tour du Bief, Moulin-à-Vent 2011

Grémillet, champagne « rosé vrai »

Grémillet, champagne « rosé vrai »

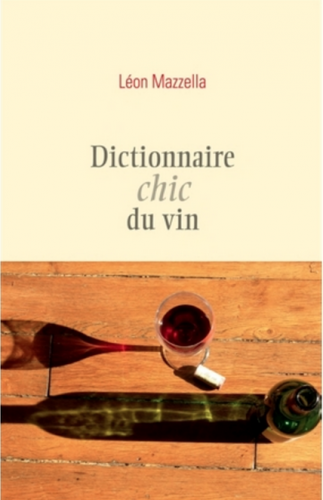

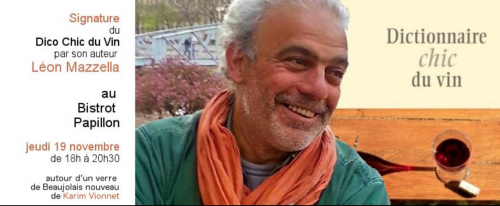

Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), paru vers la fin du mois de septembre dernier, est en rupture de stock depuis une belle poignée de semaines (ce qui ne m'a pas empêché de signer un reliquat d'exemplaires glanés ici et là, aux salons du livre de Saumur, du Mans, et de Rue89). Sa réimpression prend du temps, mais elle devient imminente. J'en profite pour remercier ses 3 000 premiers acquéreurs, ainsi que les auteurs des nombreux articles et autres émissions de radio qui en ont fait écho dans leurs colonnes et sur les ondes. Le livre sera donc à nouveau disponible sous peu en librairie, sur simple demande/commande.

Le Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture), paru vers la fin du mois de septembre dernier, est en rupture de stock depuis une belle poignée de semaines (ce qui ne m'a pas empêché de signer un reliquat d'exemplaires glanés ici et là, aux salons du livre de Saumur, du Mans, et de Rue89). Sa réimpression prend du temps, mais elle devient imminente. J'en profite pour remercier ses 3 000 premiers acquéreurs, ainsi que les auteurs des nombreux articles et autres émissions de radio qui en ont fait écho dans leurs colonnes et sur les ondes. Le livre sera donc à nouveau disponible sous peu en librairie, sur simple demande/commande.

Prestige du Président est un rosé corse de coopérative (l'Union des vignerons de l’île de Beauté, à Aléria), issu de sciaccarellu et d’un peu de syrah. Sa robe est claire, mais dense et brillante. Son nez exprime les fruits rouges vifs et croquants : framboise, fraise des bois, et un léger citronné dépourvu de cette agressivité qui semble être à la mode (et la mode semble être, tous secteurs confondus, à l'agressivité, à l'arrogance, à l'irrespect de... Je m'égare, là). Jolie bouche ample, pleine, fruitée et tendrement épicée, en finale. Très agréable sur un poulpe a la Gallega, servi tiède, avec du pimenton (ou du paprika), et des légumes verts croquants cuits brièvement à la vapeur (pois gourmands, petits pois, brocolis), finis à froid d’un filet d’huile d’olive vierge généreux. C’est, de surcroît, une bouteille belle, lourde, dont la teinte du verre cache la couleur du vin (7,50€). Très Corse, cette façon de dissimuler, d'ourdir, de comploter jusqu'à la couleur du... contenant. J'aime.

Prestige du Président est un rosé corse de coopérative (l'Union des vignerons de l’île de Beauté, à Aléria), issu de sciaccarellu et d’un peu de syrah. Sa robe est claire, mais dense et brillante. Son nez exprime les fruits rouges vifs et croquants : framboise, fraise des bois, et un léger citronné dépourvu de cette agressivité qui semble être à la mode (et la mode semble être, tous secteurs confondus, à l'agressivité, à l'arrogance, à l'irrespect de... Je m'égare, là). Jolie bouche ample, pleine, fruitée et tendrement épicée, en finale. Très agréable sur un poulpe a la Gallega, servi tiède, avec du pimenton (ou du paprika), et des légumes verts croquants cuits brièvement à la vapeur (pois gourmands, petits pois, brocolis), finis à froid d’un filet d’huile d’olive vierge généreux. C’est, de surcroît, une bouteille belle, lourde, dont la teinte du verre cache la couleur du vin (7,50€). Très Corse, cette façon de dissimuler, d'ourdir, de comploter jusqu'à la couleur du... contenant. J'aime.  (Féret), un superbe album richement illustré, à l'usage des hédonistes, croyants et libres-penseurs : c'est le sous-titre. Une ferveur commune a toujours associé vin et divin, depuis plus de six mille ans. Le vin est en effet au coeur de la civilisation méditerranéenne. Il est dans la Bible, il imprègne, voire imbibe les textes fondateurs en Mésopotamie, en Egypte, en Grèce bien sûr. La Pâque juive, le paradis d'Allah... Nul n'est épargné, du moins du côté des monothéismes. La trop fameuse métaphore du sang versé (le Graal), l'image classique du sang de la vigne du poète persan (païen et jouisseur, pour le coup, donc hors-sujet!) Omar Khayyâm, le vin est aussi et surtout redevable du cep de vigne que Noé garda serré dans sa main, en montant dans l'Arche. C'est là le cep fondateur! Celui dont les Légions romaines ont semé les fils, partout où elles passaient. Mon Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture) évoque abondamment ces sources fondamentales, ainsi que les figures de Dionysos et de Bacchus, ainsi que le passage du divin au païen. Alors, lisez ce très bel album, dans lequel Evelyne Malnic a tout donné, et sur lequel nous reviendrons ici, prochainement. Rappel : religion signifie ce qui relie (les hommes entre eux). Et quoi de plus reliant que le vin?

(Féret), un superbe album richement illustré, à l'usage des hédonistes, croyants et libres-penseurs : c'est le sous-titre. Une ferveur commune a toujours associé vin et divin, depuis plus de six mille ans. Le vin est en effet au coeur de la civilisation méditerranéenne. Il est dans la Bible, il imprègne, voire imbibe les textes fondateurs en Mésopotamie, en Egypte, en Grèce bien sûr. La Pâque juive, le paradis d'Allah... Nul n'est épargné, du moins du côté des monothéismes. La trop fameuse métaphore du sang versé (le Graal), l'image classique du sang de la vigne du poète persan (païen et jouisseur, pour le coup, donc hors-sujet!) Omar Khayyâm, le vin est aussi et surtout redevable du cep de vigne que Noé garda serré dans sa main, en montant dans l'Arche. C'est là le cep fondateur! Celui dont les Légions romaines ont semé les fils, partout où elles passaient. Mon Dictionnaire chic du vin (éd. Ecriture) évoque abondamment ces sources fondamentales, ainsi que les figures de Dionysos et de Bacchus, ainsi que le passage du divin au païen. Alors, lisez ce très bel album, dans lequel Evelyne Malnic a tout donné, et sur lequel nous reviendrons ici, prochainement. Rappel : religion signifie ce qui relie (les hommes entre eux). Et quoi de plus reliant que le vin? Et si Bacchus était une femme.

Et si Bacchus était une femme.  groseille, de fraise mûre et de framboise croquante. Bouche ample, généreuse, avec des hanches, et pourvue d’une jolie longueur, à la fois tendre et fraîche. Le vin idoine pour un apéro sur les bords de Seine ou de Marne, depuis les quais se trouvant à l’aplomb de la Très grande bibliothèque, jusqu’à Joinville-le-Pont et au-delà. Ou bien pour un dîner amoureux sur le petit balcon, collés-serrés par la force des choses foncières... Et encore pour une soirée entre copains et copines, à l’appart’, en écoutant le dernier album collectif

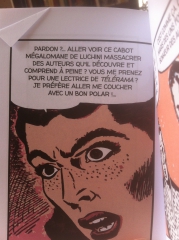

groseille, de fraise mûre et de framboise croquante. Bouche ample, généreuse, avec des hanches, et pourvue d’une jolie longueur, à la fois tendre et fraîche. Le vin idoine pour un apéro sur les bords de Seine ou de Marne, depuis les quais se trouvant à l’aplomb de la Très grande bibliothèque, jusqu’à Joinville-le-Pont et au-delà. Ou bien pour un dîner amoureux sur le petit balcon, collés-serrés par la force des choses foncières... Et encore pour une soirée entre copains et copines, à l’appart’, en écoutant le dernier album collectif  Jubilatoire, cette petite collection folio : "entre guillemets", dont chaque volume est enrichi de dessins d'illustrateurs, et qui reprend par exemple le formidable Les mots de l'époque, de notre ami Didier Pourquery (Autrement, 2014, évoqué ici même à sa parution), sous le titre Les mots passants de tous les jours (une sélection de ses meilleures chroniques Juste un mot, parues dans M/Le Monde). Pourquery analyse avec un talent d'observateur tendre et subtil, tant de mots attrapés au vol, dans la rue, le métro, n'importe où, entre citoyens jeunes et moins jeunes : ce sont les termes de l'époque, de genre, à deadline, en passant par clivant, dans la boucle, impacter, ou encore j'allais dire, et tongs... Désopilant, le livre de Lionel Besnier, L'argot du polar, qui est une anthologie des meilleures citations et répliques piquées dans les polars (500 en tout), soit les perles d'une langue verte qui, lorsqu'elle vire au noir, ne manque pas de claquant. Drôle,

Jubilatoire, cette petite collection folio : "entre guillemets", dont chaque volume est enrichi de dessins d'illustrateurs, et qui reprend par exemple le formidable Les mots de l'époque, de notre ami Didier Pourquery (Autrement, 2014, évoqué ici même à sa parution), sous le titre Les mots passants de tous les jours (une sélection de ses meilleures chroniques Juste un mot, parues dans M/Le Monde). Pourquery analyse avec un talent d'observateur tendre et subtil, tant de mots attrapés au vol, dans la rue, le métro, n'importe où, entre citoyens jeunes et moins jeunes : ce sont les termes de l'époque, de genre, à deadline, en passant par clivant, dans la boucle, impacter, ou encore j'allais dire, et tongs... Désopilant, le livre de Lionel Besnier, L'argot du polar, qui est une anthologie des meilleures citations et répliques piquées dans les polars (500 en tout), soit les perles d'une langue verte qui, lorsqu'elle vire au noir, ne manque pas de claquant. Drôle, évidemment, et tellement auto-dérisoire, L'humour juif, de Judith Stora-Sandor, truffé d'histoires de rabbins que l'on est tenté de lire à voix haute, afin de faire rire les copains. Une quinzaine de titres sont déjà parus, de Comment dit-on humour en Arabe, de Mohammed Aïssaoui, aux Meilleurs zeugmas du Masque et la plume (collectif). Notons par ailleurs le soin apporté au graphisme, à la qualité du papier, au thermoformage de la couverture, soit à l'originalité supplémentaire de cette collection qui hisse le livre en format de poche au rang d'objet en tous points agréable. A suivre. L.M.

évidemment, et tellement auto-dérisoire, L'humour juif, de Judith Stora-Sandor, truffé d'histoires de rabbins que l'on est tenté de lire à voix haute, afin de faire rire les copains. Une quinzaine de titres sont déjà parus, de Comment dit-on humour en Arabe, de Mohammed Aïssaoui, aux Meilleurs zeugmas du Masque et la plume (collectif). Notons par ailleurs le soin apporté au graphisme, à la qualité du papier, au thermoformage de la couverture, soit à l'originalité supplémentaire de cette collection qui hisse le livre en format de poche au rang d'objet en tous points agréable. A suivre. L.M. Là, avec deux potes, on s'est dit on y va, on verra. D'ailleurs, on se le dit souvent, ça. C'est (un peu) vivre, d'une certaine façon. Château Minuty 281, avec sa longue larme bleue intense, est une cuvée tropézienne très particulière (grenache et tibouren, vignes de 25 ans minimum, sélection parcellaire). François Matton, son co-propriétaire (avec son frère Jean-Etienne), souligne avec justesse sa belle longueur en bouche, et ajoute que ce 2015 est moins marqué par l'acidité que le 2014. Oh, combien! Nous n'avions franchement pas aimé le 2014, vraiment trop marqué agrumes verts. Celui-ci est davantage en rondeur,

Là, avec deux potes, on s'est dit on y va, on verra. D'ailleurs, on se le dit souvent, ça. C'est (un peu) vivre, d'une certaine façon. Château Minuty 281, avec sa longue larme bleue intense, est une cuvée tropézienne très particulière (grenache et tibouren, vignes de 25 ans minimum, sélection parcellaire). François Matton, son co-propriétaire (avec son frère Jean-Etienne), souligne avec justesse sa belle longueur en bouche, et ajoute que ce 2015 est moins marqué par l'acidité que le 2014. Oh, combien! Nous n'avions franchement pas aimé le 2014, vraiment trop marqué agrumes verts. Celui-ci est davantage en rondeur, très floral, délicat, avec une bouche légère de pomelo, et de pêche blanche résolument gourmande et, néanmoins (ou plutôt nez en plus), une force en retrait, comme un coup de reins salutaire. Un truc capable de soutenir des sardines du Phare d'Eckmühl au piment d'Espelette bio, lequel ne fait pas semblant d'être dans la boîte. Et oui, l'accord se fit. Minuty (45€ env. quand même), surnagea, et ces splendides petits poissons, d'une fermeté ad hoc, mon capitaine, expriment l'excellence de la conserve, avec un paquadjingue sobre et du meilleur effet, comme très souvent avec les sardines à l'huile (davantage qu'avec les Pataugas). A noter que Minuty, fondé par Ganriel Farnet, fête ses 80 ans, cette année (à suivre).

très floral, délicat, avec une bouche légère de pomelo, et de pêche blanche résolument gourmande et, néanmoins (ou plutôt nez en plus), une force en retrait, comme un coup de reins salutaire. Un truc capable de soutenir des sardines du Phare d'Eckmühl au piment d'Espelette bio, lequel ne fait pas semblant d'être dans la boîte. Et oui, l'accord se fit. Minuty (45€ env. quand même), surnagea, et ces splendides petits poissons, d'une fermeté ad hoc, mon capitaine, expriment l'excellence de la conserve, avec un paquadjingue sobre et du meilleur effet, comme très souvent avec les sardines à l'huile (davantage qu'avec les Pataugas). A noter que Minuty, fondé par Ganriel Farnet, fête ses 80 ans, cette année (à suivre). Qui l'eut cru? Le porto blanc extra sec, Extra Dry White Reserve, de la Quinta das Lamelas, soit un pur joyau (19€ le flacon de 50cl), qui naît dans Le Cima Corgo, un terroir exceptionnel du Douro, exprimant certes aussitôt la noix, l'amande torréfiée, l'abricot sec mais moelleux, avec une tension idéale qui l'empêche de flirter avec la douceur encombrante, le gras lourdingue, va à merveille -tenez vous bien-, avec des filets de hareng fumés, doux toutefois, augmentés (maison) d'oignon blanc, de poivre noir et d'huile neutre avec un chouia d'huile d'olive toscane, dûment marinés deux bonnes heures. L'accord est étonnamment symbiotique. L'iode, le gras, le salin, le fruité sec, la raideur douce, le croquant du vin et la douceur molle du poisson, tout cela dansait un tango sauvage dans la bouche. Et mes potes murmuraient, les yeux mi-clos. Nota : Si vous passez par la capitale (Paris), sachez qu'a ouvert une boutique unique en son genre : Portologia, rue Chapon, dans le 3ème arrondissement. C'est le temple du Porto, des portos, vins tranquilles blancs et rouges compris, et des produits dérivés : charcuterie, fromages, huiles... Plus de 200 références, une majorité de petits producteurs, même si nous trouvons un négociant comme Dalva (lequel nous évoque davantage le regretté Jim Harrison que les vins de la vallée du Douro...), des vins tranquilles, bien sûr, et qui sont si bons (Esencia, essayez donc ça!) et puis la gamme de Bulas, ou bien celle de la Quinta do Murao), et la grande palette, des tawnys au Late Bottled Vintage, en passant par les Colheitas... Julien Dos Santos, maître des lieux, est un specialista disert. Il vous en dira tant... Rappel : la France est le premier pays consommateur de Porto (et de whisky aussi. Nous cumulons!). Dernier détail, de taille : on peut déguster sur place, entre amis, en grignotant des choses superbes tout en débouchant des flacons. Convivial, cette cave, bar à vins, maison de dégustation (comme on parle de maison de thé), est un lieu qui devrait logiquement devenir fissa pronto une adresse sympa pour les apéros que l'on aime tant prolonger...