Confirmez si vous venez, mais venez, au moins boire une coupe

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Dans le n°118 qui paraît, le bel article de Jean-Marc Gatteron :

Dans le n°118 qui paraît, le bel article de Jean-Marc Gatteron :

(Merci à Christian Authier pour cette belle page).

Si vous n'avez rien de mieux à écouter tout à l'heure (de 20h à 21h), allumez la radio : l'émission de Frédéric Taddei, "Europe1 Social Club", accueille Denis Tillinac, Serge Bramly, Christian Berst et votre serviteur.

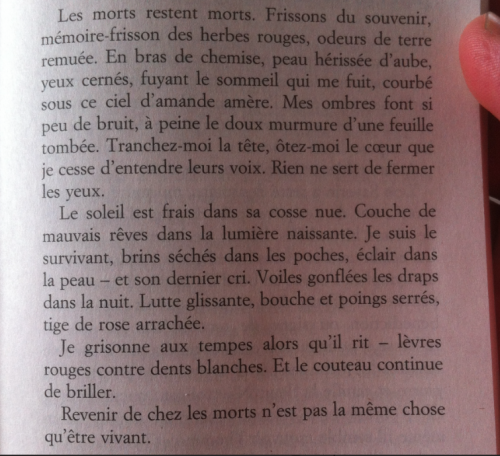

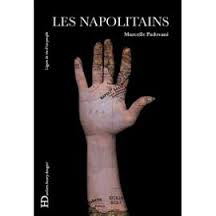

... de pénétrer une oeuvre est souvent d'en lire la première page. L'incipit, et au-delà de lui. Voici celle des Nouveaux monstres, de Simonetta Greggio, qui reparaît en format de poche et qui fait suite à son magnifique Dolce Vita (Stock, et Poche). Ce livre, qui resserre, relate, compresse, analyse, crie, les années 1978-2014 en Italie, son pays, cette Botte tissée de relations troubles, impures, incestueuses, grotesques, picaresques, baroques, insolentes et risibles comme certaines amours - entre l'Etat, le Vatican (l'autre Etat) et la Mafia (l'Etat suprême?). Un grand livre.

... de pénétrer une oeuvre est souvent d'en lire la première page. L'incipit, et au-delà de lui. Voici celle des Nouveaux monstres, de Simonetta Greggio, qui reparaît en format de poche et qui fait suite à son magnifique Dolce Vita (Stock, et Poche). Ce livre, qui resserre, relate, compresse, analyse, crie, les années 1978-2014 en Italie, son pays, cette Botte tissée de relations troubles, impures, incestueuses, grotesques, picaresques, baroques, insolentes et risibles comme certaines amours - entre l'Etat, le Vatican (l'autre Etat) et la Mafia (l'Etat suprême?). Un grand livre.

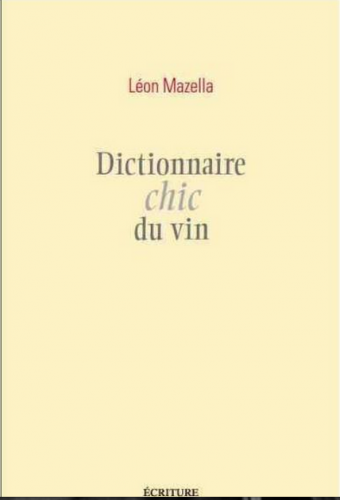

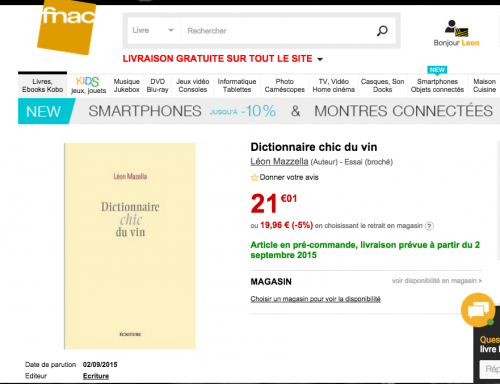

Mon Dictionnaire chic du vin figure dans la première sélection du Prix Renaudot essai, selon le site de L'Obs : bibliobs (cliquer ci-dessous), mais pas sur les listes publiées par les sites du Figaro (lefigaro.fr) et du Monde (lemonde.fr). On se calme : Sherlock-Bacchus mène l'enquête!..

Un papier d'Emmanuel Hecht sur mon dicOchic. Détail : je cherche l'auteur des jeux de mots cités, qui sont anonymes.

Un papier d'Emmanuel Hecht sur mon dicOchic. Détail : je cherche l'auteur des jeux de mots cités, qui sont anonymes.

Enfin : le livre paraît le 16. Réservez-le.

http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-homme-des-tavernes-de-a-a-z_1714398.html

Précision : le livre paraît le 16.

http://www.theglamattitude.com/index.php/indispensable-dictionnaire-chic-du-vin/

Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella

Le meilleur livre de la rentrée de septembre est paru en juin. Les Œuvres complètes de l’immense Louis-René des Forêts (1918-2000), sont le très beau cadeau de l’été, que la collection Quarto de Gallimard (une collection qui se bonifie considérablement avec le temps *, en laissant sur le carreau ses concurrentes : Bouquins/Laffont, Omnibus), a fait aux aficionados de l’auteur inoubliable du Bavard et d’Ostinato, pour ne citer que deux ouvrages majeurs que l’on se plait à relire régulièrement, pour le plaisir de la langue, celui de l’émotion forte, très forte, que des Forêts instille (« faire passer dans les mots la sève fertilisante sans laquelle ils ne sont que du bois mort »). L’édition, assurée par le talentueux Dominique Rabaté, universitaire sans les défauts inhérents à la profession, est un spécialiste de l’auteur. Le volumineux pavé (1342 pages) s’ouvre sur un précieux album de famille, où de nombreuses photos, des lettres (pas seulement à des écrivains célèbres, mais aussi à des amis très chers – comme l’entendait Montaigne, et pas facebook -, tels Jean de Frotté), une biographie précise et chaleureuse, sont agréablement dispersées, afin d’entrer dans l’œuvre – par une nouvelle inédite, de surcroît, intitulée Les Coupables -, de la manière la plus douce qui soit, la plus musicale, pourrait-on dire, puisque Louis-René des Forêts fut habité toute sa vie par la musique, au point de faire de son premier roman, Les Mendiants, une sorte de suite polyphonique, et de chacun de ses livres, l’écho au « fil conducteur » de son existence. Le volume que nous tenons en mains est par ailleurs riche de témoignages nombreux et prestigieux, qui vont de Maurice Blanchot (et son célèbre texte sur Le Bavard, intitulé La Parole vaine, qui figura dans une édition rare en 10/18), à Jean-Louis Ezine (un entretien clé à propos d’Ostinato), en passant par Philippe Jaccottet (superbe texte d’analyse droite et rigoureuse d’un écrivain que le grand poète de Grignan admire), Michel Leiris, Raymond Queneau (des Forêts participa avec Monsieur Zazie, à la création de l’Encyclopédie de La Pléiade, avant de devenir membre du comité de lecture de « la Banque de France de l’édition », laquelle publia, avec sa filiale le Mercure de France, la majeure partie de son œuvre), et encore André Frénaud, Pascal Quignard, Marcel Arland, Jean Roudaut, Pierre Klossowski, Charles du Bos, André du Bouchet… Du beau linge, et des textes enrichissants, tant sur ce que l’on apprend de l’auteur de Pas à pas jusqu’au dernier, que sur le travail, l’écriture ou tout simplement l’amitié de ces compagnons de route, de ces « alliés substantiels ». Il fut beaucoup reproché à des Forêts de cesser d’écrire, après avoir conquis un lectorat fidèle et ayant pris goût. Il se mit alors à peindre dix années durant et se tût – littérairement -, environ dix de plus (et le volume « donne à voir » ses peintures, tourmentées, imprégnées à la fois d’un surréalisme figuratif, et d’une fantasmagorie à la Jérôme Bosch). Il faut savoir que l’année 1965 fut la cassure majeure de la vie de l’écrivain. Sa fille Elisabeth mourut accidentellement à l’âge de quatorze ans, et d’une telle déchirure, nul ne se remet. Cependant, le père terrassé, désagrégé, commence alors à bâtir en silence, pierre à pierre, un travail de deuil qui ressemble à la tâche de Sisyphe, ou bien à une entreprise vaine et condamnée d’avance. Cela s’appellera, après plusieurs tentatives de renoncement, quelques publications fragmentaires en revue, Ostinato, en 1997. (Au Mercure de France d’abord, dans L’Imaginaire/Gallimard aujourd’hui, en plus de l’édition monumentale dont nous rendons compte). Un chef d’œuvre, même si cette expression est par trop usitée et par conséquent galvaudée. Un livre inclassable et incassable, bien qu’il semble fait de cristal. Et de cendre, ou plutôt de pluie d’étoiles. Ostinato, ou obstinément, le devoir d’achèvement, est l'un des plus somptueux hommages faits à la langue française de ces dernières décennies. Ce livre semble avoir été écrit comme Beethoven composa ses plus beaux quatuors, soit une fois devenu totalement sourd. Des Forêts l’entendait un peu, et sans forfanterie, de cette oreille (et il les avait grandes). Ostinato, avec Le Bavard, Les Mégères de la mer, les Poèmes de Samuel Wood aussi, sont de ces textes que l’on a plaisir à lire à voix haute à un être cher, tout en marchant, livre en main, dans la campagne ou dans un sous-bois. Livre de recueillement, long poème en prose, livre d’une vie, livre-vie, livre de la déchirure et de l’impossible reconstruction, il est l’offrande musicale d’un auteur précieux et trop méconnu, à la fois à la littérature, au questionnement sur la langue – son pouvoir, sa raison d’être pour l’auteur, et pour un hypothétique lecteur aussi -, à cette « vieille arme ébréchée du langage », et enfin à l’essence de la vie même. Nous imaginons sans peine Le Bavard et son célèbre incipit : « Je me regarde souvent dans la glace. », lu au théâtre par un Sami Frey, un Claude Rich, un Jean-François Balmer (à la manière des Braises, de Sandor Marai, ou de Novecento, d’Alessandro Baricco, ou encore de Pour un oui ou pour un non, de Nathalie Sarraute : vous voyez ?..). Car il y a dans chacun des livres de Louis-René des Forêts, à la fois la suggestion musicale et le plaisir du texte qui ne demande qu’à être partagé… musicalement, fut-ce à la voix, notre principal, primitif instrument. Des Forêts est encore de ces noms d’auteurs qui se chuchotent. Le seul fait d’apercevoir quelqu’un lire l’un de ses livres, dans un transport en commun par exemple (mais cela est rarissime), suffit à nous persuader que nous appartenons à une même confrérie, et que nous souhaitons, l’inconnu(e) comme soi-même, qu’elle ne demeure pas une société secrète. La littérature a le don subtil de générer ce type de menu plaisir; et c’est heureux. Ecoutons Dominique Rabaté, qui ouvre son texte de présentation avec ces mots : « L’éclat du rire, le sel des larmes et la toute-puissante sauvagerie : voilà en une formule ternaire magnifique ce à quoi fait encore appel Louis-René des Forêts dans le dernier de ses grands livres, Ostinato. La vivacité d’une ironie frondeuse, l’amertume vivifiante qui déchire le cœur mais le baigne de sève marine, le sursaut de révolte puisé à même la force du monde extérieur auquel il faut s’accorder, ce sont là les qualités de cette ‘’voix de l’enfant’’ dont son œuvre fait résonner toutes les harmoniques. » Des Forêts fut toute sa vie également habité par la poésie. Ses amis et compagnons de la revue L’Ephémère se nomment Paul Celan, Jacques Dupin, Yves Bonnefoy, en plus des du Bouchet et Leiris précités. Les « voies et détours de sa fiction » emprunteront ainsi les voies royales du poème (de facture volontiers classique, voire hugolienne), en plus de la peinture. Sans jamais oublier une portée musicale pour toile de fond. Ce trio d’expressions, cette recherche pugnace de la clé qui ouvrira(it) tout, empêcheront ce « vœu de silence » majuscule qui manqua priver le lecteur de certains livres importants de Louis-René des Forêts, sommes-nous tentés d’ajouter égoïstement. L’auteur vécut si douloureusement cette « interminable expiation qui se vit dans la déchéance de survivre »... Habité par une « souffrance qui frappe si haut que la voix se retire », des Forêts lâcha : « S’imposer silence par dévotion au langage, c’est aussi comme sous-entendre que les mots sont facteurs de dévoiement. » Louis-René des Forêts fut encore l’écrivain braconnier qui pratiquait le détournement. Mais la littérature ne peut-elle pas être définie par le seul mot de détour ? C’est en tout cas ce que nous croyons fermement. A cet instant, il convient de prévenir de deux choses : des Forêts a été perçu comme « un écrivain pour écrivains ». Vous savez, cette expression commode qui permet de mettre dans un tiroir les très grands comme Julien Gracq, les maîtres, les « patrons », aurait dit Nourissier, en interdisant de facto leur accès « gratuit ». Un aveu d'élitisme corportatiste, en somme… Cela est considérablement réducteur, même si c'est extrêmement flatteur pour l’auteur qui se voit ainsi « classé ». Or, des Forêts est bien plus qu’un auteur que ses pairs respectent et dont ils se défendent de s’inspirer (tout au plus s’en imprègnent-ils, et c’est déjà un baume, un onguent suffisants). Il ne fut pas non plus, un précurseur ou un apôtre, à son corps défendant, de l’autofiction, et encore moins un adepte de la confession narcissique. Ni La Chambre des enfants, encore moins Face à l’immémorable – belle réflexion sur l’acte grave d’écrire -, ou même Le Malheur au Lido, ne constituent des textes dont une impudeur à peine déguisée aurait guidé la plume de leur auteur. Dominique Rabaté évoque plutôt une « autobiographie extérieure » (à propos d’Ostinato), comme on peut parler, avec humour, de journal extime, dès lors que l’on décide de rendre public ses carnets… Suivant en cela la belle formule du critique Robert Kanters (nous citons de mémoire) : « Le roman et le journal intime sont comme le vêtement et sa doublure, et cette dernière est d’une étoffe si fine et si précieuse que l’on peut être tenté de porter un jour le vêtement retourné. » En lisant des Forêts, auteur fragile, nous relevons des « manières de traces », nous découvrons « le corps obscurci de la mémoire », « tout ce qui respire à ciel ouvert » (couleurs, odeurs, humeurs), là où « le temps reste à la neige, le cœur brûlant toujours d’anciennes fièvres ». Nous éprouvons physiquement l’épaisseur des silences en picorant ses livres, et nous écoutons « les sourdes vibrations de sa fièvre prise comme un fleuve dans le gel qui craque au premier souffle printanier. » Une phrase, magnifique entre toutes, suffit à circonscrire l’âme et la rigueur de la prose poétique de son auteur : « Que jamais la voix de l’enfant en lui ne se taise, qu’elle tombe comme un don du ciel offrant aux mots desséchés l’éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. » Qu’on ne se méprenne donc pas : des Forêts a toujours tenu son je à distance, en respectant cette pudeur essentielle qui distinguera toujours le vécu mis en prose du livre authentique. C’est ainsi que, depuis Lucrèce, une voix intérieure, « venue d’ailleurs », parfois, peut toucher à l’universel. Cela s’appelle encore la littérature. Faites passer. Léon Mazzella

---

* Avec les récents volumes consacrés à Modiano, Maupassant, Montaigne, J.-B. Pontalis et très récemment Boualem Sansal, Quarto s’affirme en effet comme une collection de « semi-poche » (« de sac », plutôt) de premier plan.

Louis-René des Forêts, Œuvres complètes, Quarto/Gallimard, 28€.

Il est paru ce matin et il est placé, comme toujours, sous la houlette de Philippe Bidalon. J'y invite à découvrir les crus communaux du muscadet (Gorges, Clisson, etc) : de grands vins blancs de garde issus de melon de Bourgogne, un cépage étonnant. Je fais part de très jolies découvertes en IGP Bouches-du-Rhône : des vins modestes, pas chers et excellents. Enfin, une troisième virée, à Gaillac cette fois, m'a permis de vérifier combien les cépages du cru brillaient, tant en blanc qu'en rouge, sur leur terroir originel. Bonne lecture.

Il est paru ce matin et il est placé, comme toujours, sous la houlette de Philippe Bidalon. J'y invite à découvrir les crus communaux du muscadet (Gorges, Clisson, etc) : de grands vins blancs de garde issus de melon de Bourgogne, un cépage étonnant. Je fais part de très jolies découvertes en IGP Bouches-du-Rhône : des vins modestes, pas chers et excellents. Enfin, une troisième virée, à Gaillac cette fois, m'a permis de vérifier combien les cépages du cru brillaient, tant en blanc qu'en rouge, sur leur terroir originel. Bonne lecture.

Merci à (la plume sagace d') Olivier Mony.

Chaque fois (ces temps-ci, c'est quasiment chaque jour), cela me fait bizarre de le voir à la salle de gym (nous fréquentons la même et je ne vous donnerai pas son adresse, même sous la torture*). Un si grand écrivain** dans un corps si chétif a de quoi surprendre. Sa démarche lente, son air dubitatif devant les instruments de musculation, son short trop grand, son silence, ses regards sombres... Accepterait-il la soumission aux machines d'entretien du corps... Saisit-il ici matière à un prochain livre... Je me demande. Pour une fois, il n'enchaîne pas les cigarettes. Michel Houellebecq prend soin de lui. N'allez pas croire.

Chaque fois (ces temps-ci, c'est quasiment chaque jour), cela me fait bizarre de le voir à la salle de gym (nous fréquentons la même et je ne vous donnerai pas son adresse, même sous la torture*). Un si grand écrivain** dans un corps si chétif a de quoi surprendre. Sa démarche lente, son air dubitatif devant les instruments de musculation, son short trop grand, son silence, ses regards sombres... Accepterait-il la soumission aux machines d'entretien du corps... Saisit-il ici matière à un prochain livre... Je me demande. Pour une fois, il n'enchaîne pas les cigarettes. Michel Houellebecq prend soin de lui. N'allez pas croire.

J'en ai rencontré pas mal, des écrivains, et je continue d'en fréquenter. Ma plus belle rencontre fut Julien Gracq. Indépassable. Là, en baskets et tee-shirt trempé de sueur salutaire (pour ce qui me concerne), je ne me sens pas prêt pour une rencontre. Lui non plus, cela semble certain. Continuons par conséquent de brûler nos calories, à force de pédaler, de ramer, de courir surplace, de rêver en dedans, tandis que notre corps exsude, exulte d'une certaine façon, et que nous observons le granTécrivain en coin. Pour la soumission, nous verrons. Plus tard. Mais je ne suis plus très loin de penser, avec Alain Finkielkraut (ce qui suit est une phrase qu'il m'a dite lorsque je l'ai longuement interviewé pour L'Express, le 11 janvier dernier), que le premier parti de France est devenu celui de la soumission... Avec ou sans Houellebecq, c'est bien vu, non?

P.S. : je me fiche pour le moment de la (récente) polémique Le Monde et Ariane Chemin / Michel Houellebecq. Lisons la série de papiers que la très talentueuse journaliste consacre à l'auteur des Particules élémentaires, à paraître dès lundi dans notre quotidien préféré, et parlons-en (éventuellement) après.

Ariane Chemin / Michel Houellebecq. Lisons la série de papiers que la très talentueuse journaliste consacre à l'auteur des Particules élémentaires, à paraître dès lundi dans notre quotidien préféré, et parlons-en (éventuellement) après.

---

* Ceux qui veulent mon RIB n'ont qu'à m'écrire. Ah, mais!

** J'adore le lire, y compris sa poésie. Ses romans visionnaires, même s'ils prennent une gîte légère depuis peu sur le plan purement littéraire, ses essais déguisés en romans, donc, demeurent une lecture nécessaire, comme on parle de décryptage, pas à pas, de notre société mise à nu. Et c'est ainsi que Houellebecq est (plus) grand (qu'Allah).

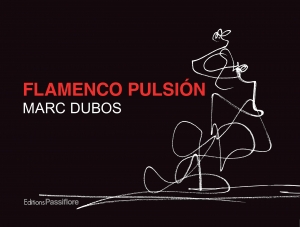

Marc Dubos, architecte de formation, vit dans les Landes et il est habité par l'Arte Flamenco (allusion au fameux festival éponyme qui se tient en juillet à Mont-de-Marsan). A l'instar de Jack Kerouac et de son célèbre rouleau, sur lequel il écrivit des mètres de Sur la route, Dubos possède son propre outil, la festigraph, qui lui permet de saisir sur le vif la danse (et la musique) flamenca au fur et à mesure qu'elle se déroulent devant lui, lors des spectacles dédiés. Il appelle cela la flamenscopie (nous préférons ajouter un co, ça sonne mieux). Comme les surréalistes pratiquaient l'écriture automatique, Dubos dessine, saisit sur le vif, croque à l'infini, et à une vitesse vertgineuse, quantité de dessins - jusqu'à cent par soirée -, et c'est une sélection de ceux-ci (noir sur blanc) que les éditions Passiflore proposent dans un recueil intitulé Flamenco pulsion (18€). Je me souviens du peintre taurin landais Jean Ducasse, qui vivait à Saubion (il a disparu en mai 2011), lorsqu'il dessinait à cent à l'heure, dans la tribune presse des arènes de Saint-Vincent de Tyrosse : un oeil et demi dans le ruedo, et un demi sur le papier, il enchaînait les dessins au trait sur des feuilles blanches de format A4, qu'il faisait tomber une à une à une cadence suffocante, et à la fin de la corrida, le sol était jonché de ces croquis saisis sur le vif. Dubos fait à peu près pareil, avec son festigraph, et sa patte est différente. Lui, choisit de saisir des instants, des gestes, des mouvements de danseurs flamenco, pas ceux des toreros. Une même chorégraphie déclinée sur des terrains distincts, pour exprimer à cru l'âme flamenca. ¡Olé! L.M.

Marc Dubos, architecte de formation, vit dans les Landes et il est habité par l'Arte Flamenco (allusion au fameux festival éponyme qui se tient en juillet à Mont-de-Marsan). A l'instar de Jack Kerouac et de son célèbre rouleau, sur lequel il écrivit des mètres de Sur la route, Dubos possède son propre outil, la festigraph, qui lui permet de saisir sur le vif la danse (et la musique) flamenca au fur et à mesure qu'elle se déroulent devant lui, lors des spectacles dédiés. Il appelle cela la flamenscopie (nous préférons ajouter un co, ça sonne mieux). Comme les surréalistes pratiquaient l'écriture automatique, Dubos dessine, saisit sur le vif, croque à l'infini, et à une vitesse vertgineuse, quantité de dessins - jusqu'à cent par soirée -, et c'est une sélection de ceux-ci (noir sur blanc) que les éditions Passiflore proposent dans un recueil intitulé Flamenco pulsion (18€). Je me souviens du peintre taurin landais Jean Ducasse, qui vivait à Saubion (il a disparu en mai 2011), lorsqu'il dessinait à cent à l'heure, dans la tribune presse des arènes de Saint-Vincent de Tyrosse : un oeil et demi dans le ruedo, et un demi sur le papier, il enchaînait les dessins au trait sur des feuilles blanches de format A4, qu'il faisait tomber une à une à une cadence suffocante, et à la fin de la corrida, le sol était jonché de ces croquis saisis sur le vif. Dubos fait à peu près pareil, avec son festigraph, et sa patte est différente. Lui, choisit de saisir des instants, des gestes, des mouvements de danseurs flamenco, pas ceux des toreros. Une même chorégraphie déclinée sur des terrains distincts, pour exprimer à cru l'âme flamenca. ¡Olé! L.M.

Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...

Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...

Extrait :

Si tu veux m’en croire, lecteur, ne hâte pas le plaisir de Vénus ; sache le retarder, le faire venir peu à peu, doucement. Quand tu auras trouvé l’endroit sensible, l’organe féminin de la jouissance, pas de sotte pudeur : caresse-le, tu verras dans ses yeux brillants une tremblante lueur, flaque de soleil à la surface des eaux… Viendront alors les plaintes et un tendre murmure, de doux gémissements –et ces mots excitants qui fouaillent le désir…

Ne va pas, voguant à pleines voiles, la laisser en arrière ! Evite, aussi, qu’elle ne te précède : qu’un même élan pousse vos navires vers le port. Quand, vaincus tous deux en même temps, l‘homme et la femme retombent ensemble, c’est là le comble du plaisir !

Alliance :

Le Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011 de Martin Schaetzel, vigneron alsacien de respect, sis à Ammerschwihr. Pour le nez généreusement fruité, aux touches exotiques (lychee) de ce grand vin de garde

Le Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2011 de Martin Schaetzel, vigneron alsacien de respect, sis à Ammerschwihr. Pour le nez généreusement fruité, aux touches exotiques (lychee) de ce grand vin de garde

(élevé en biodynamie, 15-20€). Pour sa bouche aux accents miellés. Et surtout pour cet équilibre prodigieux entre minéralité, fraîcheur, acidité et douceur extrême. La puissance et l'onctuosité mêlées, en somme. Une sorte de fading oenologique, car la longueur en bouche signe aussi sa prestance. Une invitation indirecte aux plaisirs divers du coeur de l'été. L.M.

(élevé en biodynamie, 15-20€). Pour sa bouche aux accents miellés. Et surtout pour cet équilibre prodigieux entre minéralité, fraîcheur, acidité et douceur extrême. La puissance et l'onctuosité mêlées, en somme. Une sorte de fading oenologique, car la longueur en bouche signe aussi sa prestance. Une invitation indirecte aux plaisirs divers du coeur de l'été. L.M.

Détente, c'est l'heure de l'apéro. Et là, tout est dit sur la contre-étiquette (lire ci-dessous), laquelle est, pour une fois, ni niaise ni superflue ou passe-partout. Dominique Piron est un orfèvre. Un champion à Morgon (avec les Foillard et autre Lapierre).

Détente, c'est l'heure de l'apéro. Et là, tout est dit sur la contre-étiquette (lire ci-dessous), laquelle est, pour une fois, ni niaise ni superflue ou passe-partout. Dominique Piron est un orfèvre. Un champion à Morgon (avec les Foillard et autre Lapierre).

Il propose nombre de cuvées, dont ce beaujolais simple. Un gamay

d'une modestie confondante, qui n'exclut pas la complexité aromatique. C'est gourmand à souhait, frais, ça se croque comme des fruits rouges à pleines mains, lorsqu'on laisse le jus couler sur notre menton. Vous voyez?..

Les Cadoles de la Chanaise, ou l'expression conviviale d'un cépage - parfois - magicien. Nous tenons là un vin de bons copains par excellence. Un vrai vin de partage. Ce beaujolais de Piron est la red star gouleyante de l'été (6,50€).

ALLIANCE LITTÉRAIRE :

Petit éloge du temps comme il va, de Denis Grozdanovitch (folio 2€),  car l'auteur se moque des influences sur nos humeurs du temps qu'il fait : il s'accommode joyeusement. Il sait en effet se réjouir de la grisaille - sa description de la pluie qui tombe (la friture divine du grand ruissellement des pluies torrentielles) est un morceau d'anthologie -, il a le mauvais temps enthousiaste, parvient à générer du bonheur au coeur de l'ennui, et du désir sans la satiété... Grozdanovitch est un philosophe au sourire large, qui cite Ellul de surcroît. Il sait faire valoir le droit poétique à ce que d'aucuns perçoivent comme négatif. C'est un poète des nuages qu'il se plait à contempler (à l'instar de L'inconnu sur la terre de Le Clézio). Avec lui, le soleil brille dans les grandes largeurs, et la pluie chantonne, fredonne, flagelle. L'auteur a appris à saisir, comme Charles-Albert Cingria, les instants de furtive éternité. C'est un ralentisseur du temps. Et son petit livre ensoleillé, une ode à tous ceux qui prêtent une attention vétilleuse aux petits riens superflus qui sont le sel de la vie. Faites passer! L.M.

car l'auteur se moque des influences sur nos humeurs du temps qu'il fait : il s'accommode joyeusement. Il sait en effet se réjouir de la grisaille - sa description de la pluie qui tombe (la friture divine du grand ruissellement des pluies torrentielles) est un morceau d'anthologie -, il a le mauvais temps enthousiaste, parvient à générer du bonheur au coeur de l'ennui, et du désir sans la satiété... Grozdanovitch est un philosophe au sourire large, qui cite Ellul de surcroît. Il sait faire valoir le droit poétique à ce que d'aucuns perçoivent comme négatif. C'est un poète des nuages qu'il se plait à contempler (à l'instar de L'inconnu sur la terre de Le Clézio). Avec lui, le soleil brille dans les grandes largeurs, et la pluie chantonne, fredonne, flagelle. L'auteur a appris à saisir, comme Charles-Albert Cingria, les instants de furtive éternité. C'est un ralentisseur du temps. Et son petit livre ensoleillé, une ode à tous ceux qui prêtent une attention vétilleuse aux petits riens superflus qui sont le sel de la vie. Faites passer! L.M.

La statue était depuis longtemps fissurée, notre admiration mise à mal, avec ce goût aigre de la déception historique, identique à celui que nous eûmes en apprenant pour Tonton (et Bousquet) d'une part, et pour, pêle-mêle : Cioran, Jünger, Heidegger, Hamsun et quelques autres comme Déon ou Chardonne. Là, tout s'effondre dans un Espace littéraire qui fut notre livre de chevet, avec La part du feu, Le livre à venir, L'amitié, Thomas l'obscur, Une voix venue d'ailleurs et tant d'autres essais brillantissimes. Maurice Blanchot fut un salaud. Il faut s'y résoudre. L'étude que lui consacre Michel Surya est implacable. Il ne s'agit cependant pas d'un procès à charge post-mortem comme le milieu sait en faire et comme la France en a le secret. Non. L'autre Blanchot, sous-titré L'écriture de jour, l'écriture de nuit (Tel/Gallimard) entreprend de dénoncer le plus froidement possible la contribution active de l'auteur de Faux-pas et de L'Arrêt de mort, à la presse d'extrême droite des années 1930 (*), en se gardant de dresser un réquisitoire, car on ne tire pas sur une ambulance et qu'à vaincre sans péril... Ce que Surya souligne, reproche et regrette surtout, ce sont les silences, les omissions, les non-dits, voire les mensonges de celui qui passe pour le représentant de la plus haute exigence littéraire, une profonde réflexion sur "la conséquence de la pensée", précise Surya. C'est ce même Blanchot qui dénonçait l'engagement nazi de Heidegger, que l'auteur de cet essai salutaire pointe du doigt - sans pour cela vouloir l'accabler. C'est la tâche de la pensée de s'emparer de ce qui la désempare. La première phrase de ce livre, douloureux au fond, résonne en nous. Cela ne doit cependant pas nous interdire de revenir aux essais et études littéraires de Maurice Blanchot, dont l'intelligence est d'un éternel vif-argent. Nous pouvons néanmoins réfléchir à la désinvolture de la jeunesse, aux ressorts troubles de l'engagement dans un sens ou dans un autre (la Collaboration contre la Résistance, par exemple - et à ce propos, relire le formidable livre de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau? Minuit). Il y aurait eu le premier Blanchot, chien fou (il a 23 ans en 1930), journaliste pétainiste, puis le second Blanchot, après la Libération, qui commença à donner les essais que l'on sait. Surya condamne chez Blanchot tout d'abord le détournement du langage, puis le détournement de l'attention en la faisant porter sur l'affaire Heidegger (1984), ainsi que l'absence d'autocritique de la part du maître ès critique littéraire, quand bien même tout le monde savait depuis longtemps. S'être empêché jusqu'à L'Instant de ma mort (livre bouleversant), d'avouer l'inavouable, passe dès lors pour une faute capitale, et difficile à pardonner. L'essentiel n'est cependant pas qu'il ait berné l'intelligentsia (de gauche) française, mais qu'il ait collaboré. Toutefois, Blanchot demeure (à nos yeux), le philosophe qui sera passé de Maurras à Lévinas; et pas l'inverse. C'est déjà ça. L.M.

La statue était depuis longtemps fissurée, notre admiration mise à mal, avec ce goût aigre de la déception historique, identique à celui que nous eûmes en apprenant pour Tonton (et Bousquet) d'une part, et pour, pêle-mêle : Cioran, Jünger, Heidegger, Hamsun et quelques autres comme Déon ou Chardonne. Là, tout s'effondre dans un Espace littéraire qui fut notre livre de chevet, avec La part du feu, Le livre à venir, L'amitié, Thomas l'obscur, Une voix venue d'ailleurs et tant d'autres essais brillantissimes. Maurice Blanchot fut un salaud. Il faut s'y résoudre. L'étude que lui consacre Michel Surya est implacable. Il ne s'agit cependant pas d'un procès à charge post-mortem comme le milieu sait en faire et comme la France en a le secret. Non. L'autre Blanchot, sous-titré L'écriture de jour, l'écriture de nuit (Tel/Gallimard) entreprend de dénoncer le plus froidement possible la contribution active de l'auteur de Faux-pas et de L'Arrêt de mort, à la presse d'extrême droite des années 1930 (*), en se gardant de dresser un réquisitoire, car on ne tire pas sur une ambulance et qu'à vaincre sans péril... Ce que Surya souligne, reproche et regrette surtout, ce sont les silences, les omissions, les non-dits, voire les mensonges de celui qui passe pour le représentant de la plus haute exigence littéraire, une profonde réflexion sur "la conséquence de la pensée", précise Surya. C'est ce même Blanchot qui dénonçait l'engagement nazi de Heidegger, que l'auteur de cet essai salutaire pointe du doigt - sans pour cela vouloir l'accabler. C'est la tâche de la pensée de s'emparer de ce qui la désempare. La première phrase de ce livre, douloureux au fond, résonne en nous. Cela ne doit cependant pas nous interdire de revenir aux essais et études littéraires de Maurice Blanchot, dont l'intelligence est d'un éternel vif-argent. Nous pouvons néanmoins réfléchir à la désinvolture de la jeunesse, aux ressorts troubles de l'engagement dans un sens ou dans un autre (la Collaboration contre la Résistance, par exemple - et à ce propos, relire le formidable livre de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau? Minuit). Il y aurait eu le premier Blanchot, chien fou (il a 23 ans en 1930), journaliste pétainiste, puis le second Blanchot, après la Libération, qui commença à donner les essais que l'on sait. Surya condamne chez Blanchot tout d'abord le détournement du langage, puis le détournement de l'attention en la faisant porter sur l'affaire Heidegger (1984), ainsi que l'absence d'autocritique de la part du maître ès critique littéraire, quand bien même tout le monde savait depuis longtemps. S'être empêché jusqu'à L'Instant de ma mort (livre bouleversant), d'avouer l'inavouable, passe dès lors pour une faute capitale, et difficile à pardonner. L'essentiel n'est cependant pas qu'il ait berné l'intelligentsia (de gauche) française, mais qu'il ait collaboré. Toutefois, Blanchot demeure (à nos yeux), le philosophe qui sera passé de Maurras à Lévinas; et pas l'inverse. C'est déjà ça. L.M.

(*) Maurice Blanchot ne publia cependant jamais dans les torchons antisémites que furent Je suis partout (de Drieu), ou L'ami du peuple, mais dans des périodiques comme le Journal des débats, notoirement maurrassien et xénophobe.

Notons enfin que Michel Surya, qui dirige la revue Lignes, a également consacré une numéro spécial à ce délicat sujet en mars 2014.

... Procure un bien fou. Surtout avec les traductions en Français moderne dont nous disposons, et qui jamais plus ne heurtent notre lecture. Il y avait celle de Claude Pinganaud chez Arléa, il y a aussi celle d'André Lanly chez Gallimard (coll° Quarto). Grâce à ces adaptateurs de génie, Montaigne nous devient familier dès la première ligne, il est notre contemporain, il devient tutoyant, proche; c'est un ami (de la famille) de notre bibliothèque. Prenez par exemple le petit folio sagesses (à la couverture superbe, et au papier agréable parce que pas glacé), et qui rassemble quelques extraits, dont (sur) le pédantisme, la cruauté, la fainéantise et la colère, sous le titre sobre de : Sur l'oisiveté. Ce sont 120 et quelques pages de gourmandise, d'intelligence pure, de perception suraiguë, d'analyse fine et simple, de réflexion saine, bienveillante et positive. On a envie de tout souligner, de crayonner des accolades à chaque page, de relire à voix haute certaines phrases (d'ailleurs nous ne nous en privons pas), de brandir le livre et de dire au premier être cher qui passe : écoute ça! Montaigne galvanise, et ce n'est pas nouveau. Cette magie, seuls quelques écrivains la possèdent, la partagent et la transmettent avec l'auteur des Essais, grâce à leur inaltérable talent. Montaigne est sans doute le chef de cette bande de sacrés passeurs de bonheurs : ceux des mots, de la langue, de l'intelligence brillante qui possède le claquant incomparable, l'acuité qui frappe, toute cette alchimie qui donne matière à cabrer notre esprit. Les anecdotes qui illustrent le propos de Montaigne n'ont pas pris une ride, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan politique ou géopolitique. Les vertus, les vices, la ruse, le pouvoir, la couardise, la sagesse intérieure, la violence nécessaire, le chagrin, tout est bon pour nous aider à désapprendre le mal. Alors, oui, lire Montaigne à petites doses, chaque jour de ce mois d'août, est une gymnastique qui vaut bien le dos crawlé, ou la brasse coulée. A vos marques ! L.M.

... Procure un bien fou. Surtout avec les traductions en Français moderne dont nous disposons, et qui jamais plus ne heurtent notre lecture. Il y avait celle de Claude Pinganaud chez Arléa, il y a aussi celle d'André Lanly chez Gallimard (coll° Quarto). Grâce à ces adaptateurs de génie, Montaigne nous devient familier dès la première ligne, il est notre contemporain, il devient tutoyant, proche; c'est un ami (de la famille) de notre bibliothèque. Prenez par exemple le petit folio sagesses (à la couverture superbe, et au papier agréable parce que pas glacé), et qui rassemble quelques extraits, dont (sur) le pédantisme, la cruauté, la fainéantise et la colère, sous le titre sobre de : Sur l'oisiveté. Ce sont 120 et quelques pages de gourmandise, d'intelligence pure, de perception suraiguë, d'analyse fine et simple, de réflexion saine, bienveillante et positive. On a envie de tout souligner, de crayonner des accolades à chaque page, de relire à voix haute certaines phrases (d'ailleurs nous ne nous en privons pas), de brandir le livre et de dire au premier être cher qui passe : écoute ça! Montaigne galvanise, et ce n'est pas nouveau. Cette magie, seuls quelques écrivains la possèdent, la partagent et la transmettent avec l'auteur des Essais, grâce à leur inaltérable talent. Montaigne est sans doute le chef de cette bande de sacrés passeurs de bonheurs : ceux des mots, de la langue, de l'intelligence brillante qui possède le claquant incomparable, l'acuité qui frappe, toute cette alchimie qui donne matière à cabrer notre esprit. Les anecdotes qui illustrent le propos de Montaigne n'ont pas pris une ride, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan politique ou géopolitique. Les vertus, les vices, la ruse, le pouvoir, la couardise, la sagesse intérieure, la violence nécessaire, le chagrin, tout est bon pour nous aider à désapprendre le mal. Alors, oui, lire Montaigne à petites doses, chaque jour de ce mois d'août, est une gymnastique qui vaut bien le dos crawlé, ou la brasse coulée. A vos marques ! L.M.

Paraissent simultanément dans la même collection folio sagesses, Aller au bout de son coeur, de Meng zi, lequel nous instruit sur l'art et la manière de ne pas perdre son coeur, ou bien de le retrouver si nous pensons l'avoir perdu. Le passionnant Instructions au cuisinier zen, de Dôgen - qui nous apprend (avec Bouddha) à regarder un simple légume comme un être de respect. Et le grand classique Tao-tö-king, de Lao-tseu, livre sacré des deux grands V : la Voie et la Vertu.

Chacun connaît au moins le si poignant poème Les Séparés, grâce à l'adaptation (chantée), assez réussie, qu'en a donné Julien Clerc :

Chacun connaît au moins le si poignant poème Les Séparés, grâce à l'adaptation (chantée), assez réussie, qu'en a donné Julien Clerc :

N’écris pas. Je suis triste, et je voudrais m’éteindre.

Les beaux étés sans toi, c’est la nuit sans flambeau.

J’ai refermé mes bras qui ne peuvent t’atteindre,

Et frapper à mon cœur, c’est frapper au tombeau.

N’écris pas !

N’écris pas. N’apprenons qu’à mourir à nous-mêmes.

Ne demande qu’à Dieu... qu’à toi, si je t’aimais !

Au fond de ton absence écouter que tu m’aimes,

C’est entendre le ciel sans y monter jamais.

N’écris pas !

N’écris pas. Je te crains ; j’ai peur de ma mémoire ;

Elle a gardé ta voix qui m’appelle souvent.

Ne montre pas l’eau vive à qui ne peut la boire.

Une chère écriture est un portrait vivant.

N’écris pas !

N’écris pas ces doux mots que je n’ose plus lire :

Il semble que ta voix les répand sur mon cœur ;

Que je les vois brûler à travers ton sourire ;

Il semble qu’un baiser les empreint sur mon cœur.

N’écris pas !

Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859), est une poétesse romantique à laquelle nombre de ses pairs ont voué un véritable culte... ambigu. Et qui perdure, car si Lamartine lui consacre un poème en 1831, la romancière Anne Plantagenet en fait un personnage de roman, avec Seule au rendez-vous en 2005. D'abord, c'est une femme qui écrit, qui défie en quelque sorte, à l'époque encore, et qui enfonce le clou en affirmant sa conscience de femme de lettres qui dérange. L'admiration est franche, mais elle souligne chaque fois la noirceur de l'oeuvre comme un fer, une indélébile marque de fabrique. Lucien Descaves la surnomme Notre-Dame des Pleurs, Stefan Zweig l'appelle Mater Dolorosa, Franz Liszt dit d'elle : elle est la femme de ses oeuvres, un pleur vivant, causant et marchant. La vie de Marceline n'est pas un conte de fées, et ceci explique en partie cela (Lucien Descaves la surnommera aussi la prolétaire des lettres). Alors, pour mieux comprendre une oeuvre poétique dense et d'une sensibilité d'écorchée que traduit toujours le vers qui fait mouche, et qui nous touche ne serait-ce que par le bout d'un seul poème, rien ne vaut un petit folioplus classiques (Gallimard). Celui-ci (concocté par Virginie Belgazou et Valérie Lagier), est intensément lumineux, tant il est éclairant. Autant sur l'auteur (la femme), que sur l'oeuvre, ou bien sur l'époque et le mouvement romantique. Nous comprenons ainsi la méfiance teintée de misogynie des poètes mâles, puis l'admiration valmorienne générale... Posthume, comme souvent. L'anthologie des poèmes est enfin judicieuse, si nous la comparons à l'oeuvre publiée en Poésie/Gallimard. Chaque volume de cette collection propose une lecture d'image, écho pictural de l'oeuvre analysée, en l'occurrence il s'agit de L'Âme de la rose, peinture de John William Waterhouse. L'éditeur précise que l'ouvrage est recommandé pour les classes de lycée : ça fait du bien de rajeunir!.. L.M.

Du grand Philippe Jaccottet, désormais pléiadisé, la collection Poésie/Gallimard reprend deux volumes de critiques : L'entretien des muses, chroniques de poésie (1955-1966), et Une transaction secrète, Lectures de poésie (1954-1986). C'est le bonheur de retrouver tant de poètes classiques et contemporains, à travers le prisme d'un grand lecteur à l'acuité frappante, et à l'analyse acérée. Ce sont des lectures toniques (souvent parues ne revue, notamment la nrf), d'un poète sachant garder ses distances avec chacun de ses alliés substantiels, aurait dit René Char. Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Giuseppe Ungaretti, lui sont des compagnons fidèles, autant que les Francis Ponge, Yves Bonnefoy et autres André du Bouchet et Jacques Dupin, car Jaccottet a traduit les premiers, et connu les seconds. L'auteur ouvre des horizons, ne pratique pas la critique pour elle-même, mais plutôt la lecture enthousiaste et néanmoins méticuleuse, pour "donner à découvrir", pour présenter, tirer la manche du lecteur. C'est un passeur de poètes. Et ses deux recueils donnent par ailleurs envie de reprendre l'oeuvre méconnue, ou en voie d'oubli, des Alain Borne, Armen Lubin, ou Gustave Roud. Et de replonger avec délice et gourmandise dans Pierre-Jean Jouve, Novalis, Saint-John Perse, Jules Supervielle, et pourquoi pas Gongora et Maurice Scève! L.M.

Du grand Philippe Jaccottet, désormais pléiadisé, la collection Poésie/Gallimard reprend deux volumes de critiques : L'entretien des muses, chroniques de poésie (1955-1966), et Une transaction secrète, Lectures de poésie (1954-1986). C'est le bonheur de retrouver tant de poètes classiques et contemporains, à travers le prisme d'un grand lecteur à l'acuité frappante, et à l'analyse acérée. Ce sont des lectures toniques (souvent parues ne revue, notamment la nrf), d'un poète sachant garder ses distances avec chacun de ses alliés substantiels, aurait dit René Char. Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, Giuseppe Ungaretti, lui sont des compagnons fidèles, autant que les Francis Ponge, Yves Bonnefoy et autres André du Bouchet et Jacques Dupin, car Jaccottet a traduit les premiers, et connu les seconds. L'auteur ouvre des horizons, ne pratique pas la critique pour elle-même, mais plutôt la lecture enthousiaste et néanmoins méticuleuse, pour "donner à découvrir", pour présenter, tirer la manche du lecteur. C'est un passeur de poètes. Et ses deux recueils donnent par ailleurs envie de reprendre l'oeuvre méconnue, ou en voie d'oubli, des Alain Borne, Armen Lubin, ou Gustave Roud. Et de replonger avec délice et gourmandise dans Pierre-Jean Jouve, Novalis, Saint-John Perse, Jules Supervielle, et pourquoi pas Gongora et Maurice Scève! L.M.

http://www.editionsecriture.com/livre/dictionnaire-chic-du-vin/

Mes lèvres ne peuvent plus s’ouvrir

que pour dire ton nom

baiser ta bouche

te devenir en te cherchant.

Tu es au bout de chacun de mes mots

tu les emplis, les brûles, les vides.

Te voici en eux

tu es ma salive et ma bouche

et mon silence même est crispé de toi.

Je me couche dans la poussière, les yeux fermés

La nuit sera totale, tant que l’aube

Et le grand jour de ta chair

Ne passeront pas au-dessus de moi

Comme un vol de soleils.

Alain Borne (1915-1962).

Jean Lacouture, 9 juin 1921- 16 juillet 2015.

Thierry Bourgeon : http://www.laradiodugout.fr/livres/2015/07/dictionnaire-chic-du-vin/

Papier paru cette semaine dans le hors-série de L'Express consacré aux faits divers qui ont marqué le monde.

Monaco /Affaire PASTOR

UN GENDRE CUPIDE

Polar sur le Rocher : la richissime héritière de l’empire immobilier monégasque aurait été assassinée sur ordre du compagnon de sa fille.

___

Le 28 avril dernier, le dossier du double assassinat de la femme d’affaires monégasque Hélène Pastor, 77 ans, et de son chauffeur et fidèle majordome égyptien Mohamed Darwich, 54 ans, devant l’hôpital niçois L’Archet, connaît un nouveau rebondissement avec l’interpellation et le placement en garde à vue à Marseille, de cinq personnes visées par l’enquête, ce qui porte à sept le nombre de personnes mises en examen dans le cadre de l’affaire qui a secoué le Rocher en mai 2014. C’est le juge d’instruction Christophe Perruaux qui a fait procéder à ces arrestations, dans le cadre d’une commission rogatoire. Ce nouveau « coup de filet » intervient quelques jours après la reconstitution de l’assassinat, le 22 avril dernier. Les personnes interpellées seraient susceptibles d’avoir fourni des moyens, notamment en armes, aux auteurs des faits. Mais les principaux protagonistes sont déjà épinglés par les autorités depuis longtemps.

Le 6 mai 2014, la richissime Hélène (lire encadré) et son chauffeur sont abattus, à coups de fusil de chasse de calibre 12 à canon scié et chargé de chevrotines, dans leur véhicule, une Lancia Voyager noire, en quittant l’hôpital L’Archet vers 19h, après une visite quotidienne rendue par Mme Pastor à son fils cadet Gildo, 48 ans, hospitalisé depuis quatre mois pour un grave accident vasculaire cérébral. Hélène succombera à ses blessures quinze jours plus tard, le 21 mai, en ayant déclaré ne pas savoir qui pouvait lui en vouloir à mort (son chauffeur rend l’âme le 10 mai, sans avoir pu être interrogé).

Quelques jours après le drame, le 23 juin, une vaste opération de police conduit à l’arrestation de vingt-trois personnes supposées liées à l’affaire, à Marseille, Nice et Rennes, en particulier le tueur et le guetteur présumés, confondus par des caméras de vidéosurveillance, et des tests ADN. Ces deux auteurs potentiels de l’assassinat – au demeurant des tueurs à gage, payés 60 000 euros en tout pour accomplir leur crime -, sont Samine Saïd Ahmed, le tireur, un délinquant et trafiquant de stupéfiants marseillais d’origine comorienne de 24 ans, et le guetteur, Alhair Hamadi, voyou marseillais de 31 ans d’origine comorienne lui aussi.

Trois autres prévenus sont particulièrement visés, qui auraient servi d’intermédiaires : un gendarme, Salim Yousouf, recruté pour être le tireur, et qui s’est désisté, non sans avoir fourni les munitions ayant été utilisées. Omer Lehoré, pour avoir recruté le tireur authentifié, et Abdelkader Belkhatir, intermédiaire entre ces deux derniers hommes.

Au-dessus de tout soupçon

Le dossier, aux allures de sinistre affaire familiale assortie de gros sous, se corse très vite en montrant ses atours crapuleux, lorsque l’enquête soupçonne Wojciech Janowski, le compagnon depuis vingt-huit ans de Sylvia Pastor, 54 ans, la fille de la richissime victime, d’avoir commandité l’assassinat, afin de mettre la main sur l’immense fortune de sa « belle-mère ». Le « gendre idéal » et en apparence au-dessus de tout soupçon, reconnaît bien vite son implication dans le double meurtre. Placée elle-même en garde à vue trois jours durant « pour les nécessités de l’enquête », Sylvia Pastor ne peut que déplorer d’avoir été trahie par son compagnon. Aucune charge n’est retenue à son encontre par la Police judiciaire de Nice. Le coach sportif du couple Sylvia Pastor et Wojciech Janowski, Pascal Dauriac, 46 ans, est en revanche suspecté d’avoir fomenté le piège. Le procureur de Marseille, Brice Robin le qualifie de « chef de la logistique, et de véritable organisateur du crime ». Il aurait perçu près de 200 000 euros en espèces de la part de Janowski pour ce faire, ainsi que divers cadeaux (voyages, voiture), d’une valeur estimée à 50 000 euros.

Wojciech, 65 ans, consul honoraire de Pologne à Monaco depuis 2007, puis consul général honoraire depuis 2012, membre de la Chambre de commerce polonaise, président d’une société monégasque de nanotechnologie, Firmus SAM, spécialisée dans le traitement de l’eau, a su s’attirer la confiance du monde politique pour de prétendues activités caritatives en faveur d’associations luttant contre l’autisme -, au point d’être promu Officier de l’Ordre national du Mérite par Nicolas Sarkozy en 2010. Ce qui n’explique pas totalement que le prévenu ait observé un silence de tombe (et avant que le masque...), lors des premiers interrogatoires. La carrière du gendre de facto de la milliardaire, s’est auparavant déroulée dans le milieu de l’hôtellerie de luxe et les casinos britanniques et monégasques, comme le Grand Metropolitan, et la Société des bains de mer. Depuis, le diplomate partageait les 500 000 euros d’argent de poche mensuels que sa compagne percevait de sa maman.

Au fil de l’instruction, il appert que le redoutable Wojciech est également soupçonné, selon des déclarations qu’aurait faites Pascal Dauriac, son ex-coach sportif, d’avoir envisagé de faire assassiner Gildo, son « beau-frère ». On le dit en effet ruiné par des affaires de rachat de sociétés en difficulté pour le compte de la Hudson Oil, une société canadienne dont il était le président exécutif, et notamment pour le non-paiement d’une raffinerie polonaise dont le prix était fixé à de 30 millions d’euros. Serait-ce un cruel besoin de tant d’argent qui aurait poussé le gendre à fomenter le funeste guet-apens ? Tandis que l’enquête se poursuit, le cupide polonais croupit, en « isolement total », à la prison des Baumettes. Léon Mazzella

LA FORTUNE FACILITÉE DU CLAN PASTOR

Ultime survivante d’une famille d’architectes italiens ayant fortement marqué le paysage urbain monégasque, en particulier Gildo Pastor (1910-1990), Hélène était la fille de Gildo et la petite-fille de Jean-Baptiste Pastor, tailleur de pierre et maçon venu de Ligurie en 1880, auquel le Rocher doit notamment d’avoir modestement participé à la construction de la cathédrale de Monaco. Propriétaire d’un patrimoine immobilier gigantesque sur la Principauté – environ 500 000 m2 d’hôtels, et de rangées d’immeubles sur les avenues les plus huppées du front de mer, là où les loyers de leurs 4 000 appartements atteignent des sommes records -, celle que l’on surnommait la « vice-princesse » en tailleur Chanel (notons que sa fille est quant à elle surnommée « Sissi »), appartenait à l’autre famille toute-puissante de Monaco, avec celle des Grimaldi. Ce fabuleux patrimoine, elle le partageait avec ses frères Victor et Michel, décédés avant elle : Victor en 2002, et Michel, qui présida aux destinées de l’A.S. Monaco, et qui est le père d’Alexandra, épouse de David Halliday, trois mois à peine avant sa sœur, en février 2014. C’est la famille princière, et surtout Rainier III, qui a permis aux Pastor de « bâtir » leur fortune, en les autorisant à construire, à partir de 1966, quantité d’immeubles ayant vue sur la grande bleue, sur le rocher le plus cher du monde. Parfois au mépris d’un plan d’occupation de sols, et en vertu de quelque ordonnance souveraine, arme suprême monégasque. Arrangements… La fortune familiale – que l’on dit supérieure à celle des Grimaldi -, pèse entre 20 et 30 milliards d’euros. Difficile de connaître avec précision les secrets que le Rocher princier sait bien garder. L.M.

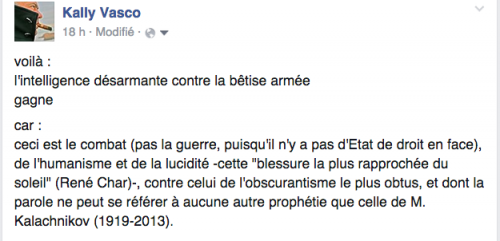

Une balle de kalachnikov a stoppé net le talent protéiforme de Bernard Maris, le 7 janvier dernier, au cours d’une réunion de rédaction dans les locaux de Charlie-Hebdo, à Paris. Je ne ferai donc pas de dessin. L’auteur avait déposé cinq jours plus tôt chez Grasset le manuscrit de Et si on aimait la France. Cette déclaration d’amour à un bouquet de valeurs en danger, va passer pour passéiste et réactionnaire, aux yeux plissés des esprits chagrins. C’est pourtant, entre le Dictionnaire amoureux de la France, de Denis Tillinac (Plon), et De chez nous, de Christian Authier (Stock) – mais beaucoup plus proche du second que du premier -, d’une ode vivifiante, et propre à déculpabiliser tous ceux qui s’arrangent tant bien que mal avec leur mauvaise conscience en entretenant leur bonne (conscience) à coups de repentance, qu’il s’agit. C’est aussi un élégant coup de poing sur la table, à l’adresse du « French bashing », ce nouveau sport pratiqué surtout par les Français eux-mêmes. Ces citoyens de plus en plus portés sur l’auto-flagellation, passionnés qu’ils sont devenus par l’expiation de fautes qu’ils finissent par s’inventer ou à amplifier, tous les accrocs au prolongement de la peine, soucieux de faire durer le purgatoire ad nauseam. L'après décolonisation a encore de beaux jours devant elle. Les idées du Alain Finkielkraut de L’identité malheureuse ne sont pas éloignées de celles de l’économiste sensible, cultivé, en un mot charmant, que fut Bernard Maris. Le dessein de son ultime livre est de tenter de redonner le sourire aux habitants de ce pays multiculturel, cette terre des Lumières et des Droits de l’homme, et dont la langue se délite, ce « pays ou Dieu est heureux », mais où l’antiracisme fait les ravages que l’on sait. Maris a écrit ce bouquin pour les désespérés drôles : les Houellebecq, Cabu, et tous les fils de Cioran et de Reiser. Le temps de cet essai libre et enchanté, il est parti tendrement en guerre contre ceux qui parlent de la France comme d’un rhumatisme, d’un mal au dos qui ne passe pas - et qui ne passera de toute façon jamais. Contre les pessimistes, les grincheux, les « aquoibonistes » et autres apôtres passifs du c'était mieux avant. Afin de redonner confiance à ceux qui n’osent même plus murmurer qu’ils aiment leur pays, il cite – c’est de saison -, les Jean Zay, Guy Môquet, Germaine Tillion, Daniel Cordier, Honoré d’Estienne d’Orves, Henry Frenay, de Lattre de Tassigny, Pierre Mendès-France, et autres membres de l’armée des ombres. Pas de Sartre, ici, « le faux résistant, le planqué de l’Occupation », mais le Camus de Combat, oui. Bernard Maris remet à l’heure ces pendules qui ont tendance à se dérégler de façon… chronique. Amoureux de la langue française comme pas deux, « Oncle Bernard » (son surnom, et son pseudo, à Charlie-Hebdo) approuve le mot de Cioran : « Mourir pour une virgule », et déplore un pays où l’on capitule facilement, et où l’on ne résiste pas longtemps. Les pages les plus sensibles du livre, sont celles rappelant que la France a inventé l’amour courtois et la galanterie. Les troubadours ont, en effet, poétiquement exacerbé le désir, en respectant toujours de façon absolue le bon vouloir de la femme et l’autorité de son corps – ce n’est pas rien, lorsque l’on songe au contrôle de soi, tel qu’il est (mal) vécu dans la religion musulmane. « La civilisation commence lorsque l’homme domine ses pulsions », écrit Maris, et « quand les mâles voient autre chose dans un femme qu’un objet sexuel ». A l’opposé de la galanterie, se situe « le respect, mot employé à tort et à travers par la racaille et les crétins », souligne l’auteur, non sans redonner ses lettres de noblesse au respect, le vrai, montrant du doigt la marée montante de l’irrespect, qui envahit notre quotidien. « La civilisation commence avec la politesse, la politesse avec la discrétion, la retenue, le silence et le sourire sur le visage. » La France n’est-elle pas le pays du culte du respect de la population féminine, et celui qui a inventé celui de l’enfant ? Avec Maris, nous flirtons alors avec la délicatesse de Proust, nous nous moquons des bobos qui sont finalement des caricatures de bourgeois assez peu bohème (lire à ce sujet Tombeau pour une touriste innocente, du regretté Philippe Murray, recommande Maris), nous réapprenons (sans aucun accent bucolique oiseux), la simplicité des paysans, cette classe sociale – le « secteur primaire » en voie de disparition, nous n’oublions pas que la lutte des classes se transforme (démographie et crise obligent) en lutte des places (le mot est de Michel Lussault, auteur de De la lutte des classes à la lutte des places, Grasset), nous savons – et il nous est personnellement cruel de devoir nous en convaincre – que la gauche que nous aimons n’existe plus, que l’actuelle, insipide et pleutre (c’est moi qui souligne), a préféré fuir les problèmes cruciaux comme celui des banlieues et autres zones dangereuses, au lieu de les affronter avec courage. Maris agite alors le spectre terrifiant d’une forme aiguë de séparatisme, ce que Finkielkraut nomme l’échec du « vivre-ensemble », corollaire de la déliquescence du savoir-vivre (évoqué plus haut à propos de galanterie et de respect vrai), et en compagnie de l’auteur, nous nous souvenons, avec le philosophe Alain, que « le plus visible de l’homme juste et de ne point vouloir gouverner les autres ». Dans un monde de brutes, de requins, d’arrivistes (en économie comme en politique), prêts à piétiner jusqu’à leur mère pour conquérir une parcelle de pouvoir, dans ce monde ou le warrior, comme disent les adolescents, est icônisé, il est par conséquent salutaire, et apaisant, de lire Bernard Maris. Essai buissonnier, Et si on aimait la France redonne par ailleurs envie de parcourir la ville à pied, et la province en vélo, ou bien en voiture, mais slowly et vitres baissées. Julien Gracq : « Habiter une ville, c’est y tisser par ses allées et venues journalières un lacis de parcours ». Car il s’agit en quelque sorte de réapprendre la France, de se la réapproprier, de la « désinquiéter ». Le message en forme de testament de Bernard Maris sonne juste. Il exprime, en toute simplicité, la sincérité d’un homme de bien, à l’intelligence suraiguë (perchée à des années lumière, et des Bisounours, et des défaitistes), la vérité d’un homme optimiste mais pas candide, lucide et ennemi du give up, un homme qui souhaitait juste retrouver le sourire sur les lèvres des autres. Juste ça. Au lieu de quoi, le 7 janvier dernier… L.M.

Une balle de kalachnikov a stoppé net le talent protéiforme de Bernard Maris, le 7 janvier dernier, au cours d’une réunion de rédaction dans les locaux de Charlie-Hebdo, à Paris. Je ne ferai donc pas de dessin. L’auteur avait déposé cinq jours plus tôt chez Grasset le manuscrit de Et si on aimait la France. Cette déclaration d’amour à un bouquet de valeurs en danger, va passer pour passéiste et réactionnaire, aux yeux plissés des esprits chagrins. C’est pourtant, entre le Dictionnaire amoureux de la France, de Denis Tillinac (Plon), et De chez nous, de Christian Authier (Stock) – mais beaucoup plus proche du second que du premier -, d’une ode vivifiante, et propre à déculpabiliser tous ceux qui s’arrangent tant bien que mal avec leur mauvaise conscience en entretenant leur bonne (conscience) à coups de repentance, qu’il s’agit. C’est aussi un élégant coup de poing sur la table, à l’adresse du « French bashing », ce nouveau sport pratiqué surtout par les Français eux-mêmes. Ces citoyens de plus en plus portés sur l’auto-flagellation, passionnés qu’ils sont devenus par l’expiation de fautes qu’ils finissent par s’inventer ou à amplifier, tous les accrocs au prolongement de la peine, soucieux de faire durer le purgatoire ad nauseam. L'après décolonisation a encore de beaux jours devant elle. Les idées du Alain Finkielkraut de L’identité malheureuse ne sont pas éloignées de celles de l’économiste sensible, cultivé, en un mot charmant, que fut Bernard Maris. Le dessein de son ultime livre est de tenter de redonner le sourire aux habitants de ce pays multiculturel, cette terre des Lumières et des Droits de l’homme, et dont la langue se délite, ce « pays ou Dieu est heureux », mais où l’antiracisme fait les ravages que l’on sait. Maris a écrit ce bouquin pour les désespérés drôles : les Houellebecq, Cabu, et tous les fils de Cioran et de Reiser. Le temps de cet essai libre et enchanté, il est parti tendrement en guerre contre ceux qui parlent de la France comme d’un rhumatisme, d’un mal au dos qui ne passe pas - et qui ne passera de toute façon jamais. Contre les pessimistes, les grincheux, les « aquoibonistes » et autres apôtres passifs du c'était mieux avant. Afin de redonner confiance à ceux qui n’osent même plus murmurer qu’ils aiment leur pays, il cite – c’est de saison -, les Jean Zay, Guy Môquet, Germaine Tillion, Daniel Cordier, Honoré d’Estienne d’Orves, Henry Frenay, de Lattre de Tassigny, Pierre Mendès-France, et autres membres de l’armée des ombres. Pas de Sartre, ici, « le faux résistant, le planqué de l’Occupation », mais le Camus de Combat, oui. Bernard Maris remet à l’heure ces pendules qui ont tendance à se dérégler de façon… chronique. Amoureux de la langue française comme pas deux, « Oncle Bernard » (son surnom, et son pseudo, à Charlie-Hebdo) approuve le mot de Cioran : « Mourir pour une virgule », et déplore un pays où l’on capitule facilement, et où l’on ne résiste pas longtemps. Les pages les plus sensibles du livre, sont celles rappelant que la France a inventé l’amour courtois et la galanterie. Les troubadours ont, en effet, poétiquement exacerbé le désir, en respectant toujours de façon absolue le bon vouloir de la femme et l’autorité de son corps – ce n’est pas rien, lorsque l’on songe au contrôle de soi, tel qu’il est (mal) vécu dans la religion musulmane. « La civilisation commence lorsque l’homme domine ses pulsions », écrit Maris, et « quand les mâles voient autre chose dans un femme qu’un objet sexuel ». A l’opposé de la galanterie, se situe « le respect, mot employé à tort et à travers par la racaille et les crétins », souligne l’auteur, non sans redonner ses lettres de noblesse au respect, le vrai, montrant du doigt la marée montante de l’irrespect, qui envahit notre quotidien. « La civilisation commence avec la politesse, la politesse avec la discrétion, la retenue, le silence et le sourire sur le visage. » La France n’est-elle pas le pays du culte du respect de la population féminine, et celui qui a inventé celui de l’enfant ? Avec Maris, nous flirtons alors avec la délicatesse de Proust, nous nous moquons des bobos qui sont finalement des caricatures de bourgeois assez peu bohème (lire à ce sujet Tombeau pour une touriste innocente, du regretté Philippe Murray, recommande Maris), nous réapprenons (sans aucun accent bucolique oiseux), la simplicité des paysans, cette classe sociale – le « secteur primaire » en voie de disparition, nous n’oublions pas que la lutte des classes se transforme (démographie et crise obligent) en lutte des places (le mot est de Michel Lussault, auteur de De la lutte des classes à la lutte des places, Grasset), nous savons – et il nous est personnellement cruel de devoir nous en convaincre – que la gauche que nous aimons n’existe plus, que l’actuelle, insipide et pleutre (c’est moi qui souligne), a préféré fuir les problèmes cruciaux comme celui des banlieues et autres zones dangereuses, au lieu de les affronter avec courage. Maris agite alors le spectre terrifiant d’une forme aiguë de séparatisme, ce que Finkielkraut nomme l’échec du « vivre-ensemble », corollaire de la déliquescence du savoir-vivre (évoqué plus haut à propos de galanterie et de respect vrai), et en compagnie de l’auteur, nous nous souvenons, avec le philosophe Alain, que « le plus visible de l’homme juste et de ne point vouloir gouverner les autres ». Dans un monde de brutes, de requins, d’arrivistes (en économie comme en politique), prêts à piétiner jusqu’à leur mère pour conquérir une parcelle de pouvoir, dans ce monde ou le warrior, comme disent les adolescents, est icônisé, il est par conséquent salutaire, et apaisant, de lire Bernard Maris. Essai buissonnier, Et si on aimait la France redonne par ailleurs envie de parcourir la ville à pied, et la province en vélo, ou bien en voiture, mais slowly et vitres baissées. Julien Gracq : « Habiter une ville, c’est y tisser par ses allées et venues journalières un lacis de parcours ». Car il s’agit en quelque sorte de réapprendre la France, de se la réapproprier, de la « désinquiéter ». Le message en forme de testament de Bernard Maris sonne juste. Il exprime, en toute simplicité, la sincérité d’un homme de bien, à l’intelligence suraiguë (perchée à des années lumière, et des Bisounours, et des défaitistes), la vérité d’un homme optimiste mais pas candide, lucide et ennemi du give up, un homme qui souhaitait juste retrouver le sourire sur les lèvres des autres. Juste ça. Au lieu de quoi, le 7 janvier dernier… L.M.

Voilà un vers de Baudelaire qui aurait pu faire le bandeau de couverture de cette longue lettre d’amour fou, si le mot adieu n’était pas déjà contenu dans un titre à rendre jaloux nombre de romanciers. Adieu aux espadrilles (*), du délicat Arnaud Le Guern, est un roman à peine fictif (même les noms des chats, Pablo et Malcolm, sont vrais), très Nouvelle Vague, très morandien – mais sans la vitesse, et avec une touche du Henry Jean-Marie Levet des Cartes Postales. Entre les pages de ce livre, nous (res) sentons ce parfum sentimental, précieux et léger comme la rosée du matin, l’été, au bord de la piscine, lorsqu’on s’est levé avant elle en prenant soin de ne pas la réveiller, pour aller fumer la première cigarette, tout en respirant les parfums tiédis du figuier à l’ombre bienfaisante; sous le soleil exactement. Arnaud Le Guern aime une femme, les actrices aussi, sa fille Louise surtout, l’insouciance, et les mots avec une gourmandise hussarde. Cette longue adresse est un joli pied-de-nez à la génération sms, qui dit avec tact et tendresse ce qu’aimer avec pureté veut dire. Le couple fait l’amour, se taquine sans jamais se griffer, les draps froissent, les jours passent, l’oisiveté chante sur la terrasse, les peaux se suffisent à elles-mêmes, les souvenirs affluent et repartent d’un revers de sa main à elle, afin d’empêcher toute nostalgie de surgir, et continuer de manger le présent à pleine bouche, comme on plante ses dents dans la peau duveteuse et craquante d’une pêche. Nous sommes dans Slogan, avec Birkin et Gainsbourg, nous feuilletons la sensualité pudique du Claire de Chardonne. Le couple est à des années lumière de Paris et son spectre de « rentrée » automnale. Les amoureux sacrifient avec délice au rite de l’apérotique : ils « apérotisent », dégustent un anjou de Mosse ou un rosé de Bandol, avant de s’entre-goûter. Ils ont le talent de savoir prendre le temps, mais avec Le Guern, le temps compte, se cueille, il frappe aux tempes du narrateur, et celui-ci a la délicatesse de ne jamais faire sentir le vertige de sa fuite. L’été est encore là, mais les saisons sont comme les coquelicots qui fanent dès qu’on les dépose sur le skai brûlant de la plage arrière du cabriolet. C’est « la vie comme à Lausanne » en plus souple, car « les espadrilles sont mes semelles de vent », écrit l’auteur. Jamais l’urgence n’ouvre ses yeux noirs, sauf peut-être sous le gouvernement du désir, et pourtant il plane comme une épée de Damoclès au-dessus de cette chambre d’hôtel. Qu’importe ! Les amants sont des aveugles. « Enlacés, nous laissons infuser une unique certitude : l’été, c’est l’amour une fin d’après-midi, au retour de la plage, nos corps fatigués de n’avoir rien fait, sinon nager, lire et bronzer ». Et c’est ainsi qu’Arnaud est grand. Léon Mazzella