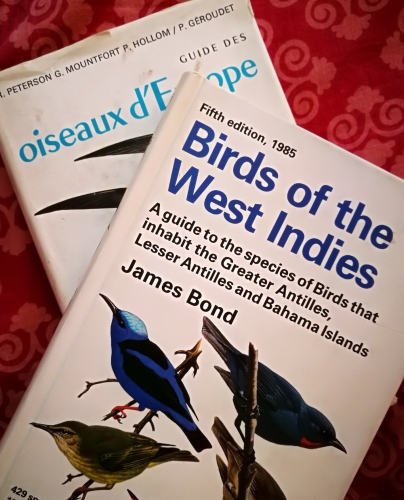

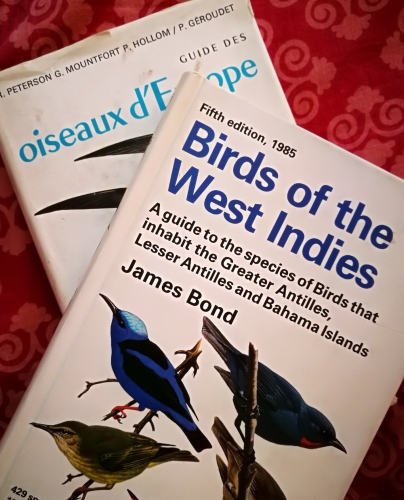

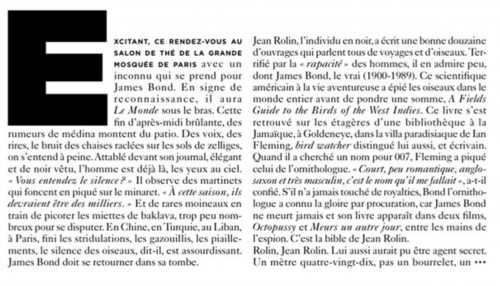

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

La mienne (je me permets) est plus casanière, puisque c’est « le Peterson » comme on dit dans le milieu des barjots de piocs. : « Le Guide des oiseaux d’Europe », de R. Peterson, G. Mountfort, P. Hollom et P. Géroudet (photo).

Mais, j’avoue que lorsque j’ai acheté le guide de James Bond sur l’île de Petit Saint-Vincent (archipel antillais des Grenadines) le 27 mars 1991 (celle de l’achat de mon premier Peterson – puisqu’il en faut également un dans la voiture, et un troisième au cas où... Quoi ? -Non, rien... date du 24 mars 1978 – j’avais dix-neuf ans et encore toutes mes dents), je n’ai pensé qu’à l’agent secret de Sa Majesté, et pas aux jumelles que ce J.B. là, à l'esprit sûrement blended, devait avoir pendues au cou à longueur de journée.

Reste que le moineau ne piaille plus beaucoup aux terrasses parisiennes, où je me trouve pour trois jours depuis hier soir, mais qu'il prospère, joyeux, au bord de l'Adour, vers le petit port de plaisance avant La Barre, et les femelles y sont plus audacieuses que les mâles pour venir chiper à même les doigts les miettes que nous leur donnons au restaurant Le Poisson à voile...

Je me suis néanmoins réjoui ce matin, tôt, d’apercevoir un faucon crécerelle en maraude au-dessus du Jardin des Plantes. Moins d’y observer l’arrogance grandissante de corneilles noires toujours plus nombreuses -et pour cause, comparable à celle des goélands argentés sur les plages atlantiques comme celle des Cavaliers, l'autre jour, aux abords des serviettes et au couchant, lorsque le monde s'en va (mais pas que). Car, l'évocation de ce James Bond là me donne l'occasion de dresser la liste des piocs vus ces derniers jours.

J’y ai encore regretté le désensauvagement des étourneaux, lequel confine à celui des palombes (pigeons ramiers), grasses comme des notaires balzaciens, mais qui ne se mêleront jamais aux bisets, aussi dégénérés que bigarrés.

J'ai enragé à la vue des cadavres de deux cigognes blanches, à Lasse (près de Saint-Jean-Pied-de-Port), sans doute flinguées par un petit (ou un gros) con avide de cartons faciles sur une espèce aussi protégée que gracile...

Hier encore, en passant dans le Tarn-et-Garonne (du côté de Saint-Antonin-Noble-Val), puis aux abords du Quercy truffier (Lalbenque, etc), et avant-hier surtout, en montagne douce car basque (vers Iraty, et Valcarlos aussi), je savourais la vue de couples de milans noirs, de quelques royaux également, des vautours fauves se rassemblant pour une hypothétique curée sur une (désormais rare) brebis crevée - eu égard aux fulgurants progrès vétérinaires, je vis quelque perdrix - grise ! au bord de l’autoroute du retour, et rouge sur place, pas loin des Aldudes (lâcher?).

De nombreuses buses variables, plantées sur des piquets de clôture, semblaient vouloir baliser la route de Roncevaux via le col d'Ibañeta. Sans doute digéraient-elles, repues, quelques mulots et autres rainettes, ou bien elles chassouillaient d'un oeil mi-vif et à faible hauteur.

J’ai eu le bonheur d’observer un balbuzard pêcheur au-dessus de la Nive de Baïgorry, aperçu un seul martin-pêcheur, ai rêvé de voir un cincle plongeur - mais non, senti que les hirondelles de cheminée étaient pressées de partir, accrochées aux fils électriques d'Erratzu, en Navarre, vu de rares tourterelles des bois au vol traçant de sarcelle, en bifurquant vers Chiberta (Anglet).

Je ne pus (toujours pas) me résoudre à la vue devenue si banale de palombes partout, jusqu'ici, et là, lors que nous les attendions comme le Messie, que nous les espérions début octobre (du verbe espagnol esperar signifiant à la fois attendre et espérer), le coeur battant la chamade... Mais ça, c'était avant les bouleversements biologiques engendrés par le réchauffement de la planète, lequel aura la peau de toute migration, et de toute chose sensible.

J'ai senti l’émotion de Jean Brana (une autre espèce de J.B.) lorsqu’il parlait des bouvreuils, des mésanges bleues et des chardonnerets qui fréquentent son vignoble pentu d’Irouléguy certifié HVE (Haute valeur environnementale), ou bien de ses pigeons voyageurs, qu’il s'en veut de négliger, tant le travail de la vigne l’accapare (ça débrouissaillait à tout va, avec son neveu Adrien, cette semaine).

Les huppes fasciées semblent bien se porter. C’est bon signe. En « lisant » une rivière accorte - un affluent de l’Aveyron -, hier à l’heure du pique-nique composé de produits ibériques achetés dans une venta à taille humaine, à Dantxaria, et avant d’y plonger, je vis des ablettes. Elles figurent un marqueur écologique, comme les écrevisses vernaculaires, la sauterelle verte ordinaire, le phasme, certains papillons de nuit (mais je n'y connais rien en chasses subtiles nocturnes)... Leur présence signe une tranquillité naturelle, tant ces êtres sont fragiles et détestent à mourir la pimpante gamme des saloperies signées Monsanto (entre autres nuisances).

Alors j’ai plongé de plaisir dans l'eau vivifiante, comme je le fis quelques jours plus tôt dans un torrent proche d'Estérençuby, après avoir copieusement déjeuné à l'auberge Carricaburu (père - ou plutôt mère : c'est elle qui officie en cuisine tandis que son époux agit, agile, en salle. J'avais somptueusement déjeuné la veille à l'Auberge d'Iparla, tenue par leur talentueux fils Stéphane, à Bidarray)...

Et plongeant, je criais le feu de mon bonheur d'être sur cette terre dans cette eau sous un ciel d'oiseaux. L.M.

---

(*) Nous avons aimé lire son Journal de Gand aux Aléoutiennes, sa Ligne de Front, son Vu sur la mer, sa Frontière belge, ses Zones, et même son Dinard (avec des photos de Kate Barry), à leur parution.

Autres photos : la Nive à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Ligne de montagnes depuis le col d'Odixar (Iraty). Le vignoble de Jean Brana depuis la terrasse de l'Arradoy (Ispoure).

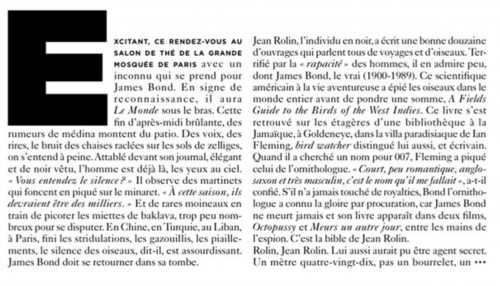

Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.

Nous avions beaucoup aimé Montaigne à cheval (Points/Seuil), du regretté Jean Lacouture, car le livre caracolait et nous montrait un Montaigne toujours en selle, avide d’en découdre avec la découverte du monde qui l’entourait, du Périgord à l’Italie. Voici Les Chevaux de Rimbaud, d’Alexandre Blaineau, un spécialiste de la littérature équestre (Actes Sud, en librairie le 4 septembre), bouquin captivant qui dévoile un Voyant méconnu, et qui n’aima rien comme chevaucher, lui aussi. Nous l’imaginions exclusivement marcheur, picoté par les blés, foulant l’herbe ardennaise menue... Il monta pourtant abondamment, dans la seconde partie de sa vie. À Chypre, et surtout dans l’Afrique orientale qu’il aima et qui l’aimât tant. Le désert Somali qu’il traverse durant vingt jours le cul sur une selle, Harar bien sûr, et durablement, où il fit commerce (et se laissa photographier une fois), l’immense plateau de Boubassa, les rives de la mer Rouge, Barr-Adjam, Aden, le Yémen entier le virent aller l’amble, trottant, galopant, (se) fuyant peut-être ; sans doute... Rimbaud l’Abyssin fut ainsi, et aussi, un homme aux chevaux de vent. Semelles dans les étriers. Par bonheur sans plomb dans la cervelle. Nous l’imaginons alors comme un second Lawrence d’Arabie, la tête enveloppée d’un chech blanc crème, les paupières poussiéreuses, la peau cuivrée, tannée, la gorge sèche comme un oued en août, le regard bleu peut-être. Qui peut me dire quelle fut la couleur des yeux d’Arthur, car j’ai égaré le 06 de Verlaine ? Le « marchand cavalier » qui désespère les mauvaises récoltes de café et menace cent fois d’acheter un cheval et de (re)foutre le camp, celui qui cherche un beau jour à faire l’acquisition de quatre baudets étalons, qui écrit à sa famille de taiseux (son frère Frédéric, alcoolo, l’était plus que les autres), le 25 février 1890, « Il faut se taire », est infiniment touchant dans sa vie orientale narrée ici avec talent et précision, comme à chaque page, vers, mot d’Une Saison en Enfer. En refermant ce livre érudit, captivant, nourri d’histoires et de recherches pointues sur un Rimbaud « exilé fictif », ayant dans le regard l’expression du « défi résigné », ses longues jambes, ses bras ballants (rien de commun avec Jack Kerouac, quoique d’aucuns soient tentés de...), ce livre citant avec plaisir Thomas Mayne Reid, le père du roman d’aventures façon western, méconnu hélas, ce livre qui nous rappelle ceux du rimbaldien absolu, shooté aux Illuminations Alain Borer (en particulier son Rimbaud en Abyssinie), il devient impossible de ne pas trouver en chaque cheval aperçu un rien, un brin rimbaldien, de ressentir autrement les mouvements de sa crinière comme ceux de son « épaule qui frissonne sans cause » dit Julien Gracq dans Liberté grande, et de voir en chaque cavalier croisé désormais un nomade, impatient comme un orage désiré, allant en avant, calme et... en zigzag vers la mer, ou n’importe quoi, voire l’éternité, té!.. L.M.

incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).

incomparable, mais hélas éphémère : dépêchez-vous donc de le déboucher. Robe claire et brillante, nez de mirabelle et de pêche blanche. Bouche souple puis intense, tendue même en finale, comme souvent avec les chardonnays de cette zone d’élection originelle. Flacon formidable en compagnie d’une bourriche d’huîtres de chez l'ami Joël Dupuch, et de quelques tourteaux (sans mayo !).

domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!

domaine Laroche, de la superbe cuvée Saint-Martin 2018 (certifié HVE niveau 3 : le must! env. 20€), et son beau flacon, d'une grande fraîcheur, d'une très belle minéralité (typique avec les beaunnois, ou chardonnays, de ce terroir), et d'une force contenue en finale des plus agréables. Robe pâle à reflets bleutés. Nez crayeux, puis subtil de fleurs blanches, de beurre frais, avec une note de pomme. Bouche légèrement boisée (cèdre, sous-bois), voire toastée en finale. Superbe à avec de l'iode à pleines mains : vite, un plateau de fruits de mer!

Ce sont des flacons aux noms qui résonnent jusqu’au point d’orgue car ils sont longs en bouche, et évoquent une musique, ou la musique.

Ce sont des flacons aux noms qui résonnent jusqu’au point d’orgue car ils sont longs en bouche, et évoquent une musique, ou la musique.  Carcastel, en appellation Fitou (où les progrès techniques hissent les vins depuis quelques années). C’est gourmand, racé, présent en bouche (carignan, grenache) et d’une généreuse fraîcheur. À partager « à la tiède », escorté de charcuterie, pieds nus dans l’herbe.

Carcastel, en appellation Fitou (où les progrès techniques hissent les vins depuis quelques années). C’est gourmand, racé, présent en bouche (carignan, grenache) et d’une généreuse fraîcheur. À partager « à la tiède », escorté de charcuterie, pieds nus dans l’herbe. 13€), envoûtant Chignin-bergeron (Savoie). 100% roussanne d'une teneur, d'une présence, et d'une complexité aromatique confondante. C'est généreux, la robe d'or à reflets cuivrés en impose, acacia, abricot mûr, léger réglissé au nez, amplitude et suavité en bouche. Persistant. Musical. Magnifique!

13€), envoûtant Chignin-bergeron (Savoie). 100% roussanne d'une teneur, d'une présence, et d'une complexité aromatique confondante. C'est généreux, la robe d'or à reflets cuivrés en impose, acacia, abricot mûr, léger réglissé au nez, amplitude et suavité en bouche. Persistant. Musical. Magnifique! Il y a C’est pas du pipeau (blanc, 2018, 21€), superbe Collioure du domaine Coume del Mas (Banyuls), à l'étiquette chatoyante. Vermentino et roussanne s’y donnent à cœur joie, en bouche, et c’est fort agréable avec un poulet yassa.

Il y a C’est pas du pipeau (blanc, 2018, 21€), superbe Collioure du domaine Coume del Mas (Banyuls), à l'étiquette chatoyante. Vermentino et roussanne s’y donnent à cœur joie, en bouche, et c’est fort agréable avec un poulet yassa.  Vous pensez encore que les rosés sont de faux vins ? Certains sont splendides, surtout en Provence du côté des Baux, des coteaux d’Aix, dans le grand maquis des Côtes-de-Provence en allant à La Londe, ou en se dirigeant vers Sainte-Victoire, du côté de Cassis, de Tavel, de Bandol bien sûr, de la presqu’île de Saint-Tropez, en appellation Palette, en Corse, mais aussi en Loire, dans le Sud-Ouest, sans oublier quelques clairets bordelais. Cela ne fait plus de doute car les progrès ont été considérables en quelques années et l'augmentation de la qualité est bien réelle.

Vous pensez encore que les rosés sont de faux vins ? Certains sont splendides, surtout en Provence du côté des Baux, des coteaux d’Aix, dans le grand maquis des Côtes-de-Provence en allant à La Londe, ou en se dirigeant vers Sainte-Victoire, du côté de Cassis, de Tavel, de Bandol bien sûr, de la presqu’île de Saint-Tropez, en appellation Palette, en Corse, mais aussi en Loire, dans le Sud-Ouest, sans oublier quelques clairets bordelais. Cela ne fait plus de doute car les progrès ont été considérables en quelques années et l'augmentation de la qualité est bien réelle.  cuvée Classique (10€), reconnaissable à la forme de sa bouteille, est somptueuse de délicatesse et de suavité, avec de jolis arômes de reine-claude. C’est un rosé aérien et gastronomique (de tout un repas).

cuvée Classique (10€), reconnaissable à la forme de sa bouteille, est somptueuse de délicatesse et de suavité, avec de jolis arômes de reine-claude. C’est un rosé aérien et gastronomique (de tout un repas).  car il s'agit d'un rosé plus floral que fruité, enchanteur, d’une force soutenue face à une grillade saignante, et doté d'une séduisante minéralité en fin de bouche.

car il s'agit d'un rosé plus floral que fruité, enchanteur, d’une force soutenue face à une grillade saignante, et doté d'une séduisante minéralité en fin de bouche.

À lire dans

À lire dans

Je re-publie cette note =>

Je re-publie cette note =>

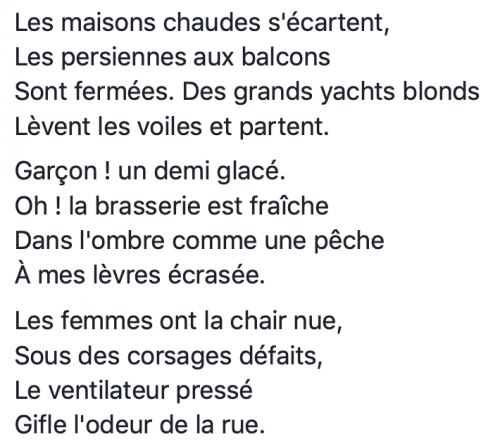

Victor Hugo (Les Voix intérieures, 1837).

Victor Hugo (Les Voix intérieures, 1837). Il y a toujours des Chevaliers errants dans le monde. Ils ne redressent plus les torts avec la lance, mais les ridicules avec la raillerie, et Mesnilgrand était de ces Chevaliers-là. Il avait le don du sarcasme. Mais ce n'était pas le seul don que le Dieu de la force lui eût fait. Quoique, dans son économie animale, le caractère fût sur le premier plan, comme chez presque tous les hommes d'action, l'esprit, resté en seconde ligne, n'en était pas moins, pour lui et contre les autres, une puissance. Nul doute que si le chevalier de Mesnilgrand avait été un homme heureux, il

Il y a toujours des Chevaliers errants dans le monde. Ils ne redressent plus les torts avec la lance, mais les ridicules avec la raillerie, et Mesnilgrand était de ces Chevaliers-là. Il avait le don du sarcasme. Mais ce n'était pas le seul don que le Dieu de la force lui eût fait. Quoique, dans son économie animale, le caractère fût sur le premier plan, comme chez presque tous les hommes d'action, l'esprit, resté en seconde ligne, n'en était pas moins, pour lui et contre les autres, une puissance. Nul doute que si le chevalier de Mesnilgrand avait été un homme heureux, il n'eût été très spirituel; mais, malheureux, il avait des opinions de désespéré et, quand il était gai, chose rare, une gaité de désespéré; (...)

n'eût été très spirituel; mais, malheureux, il avait des opinions de désespéré et, quand il était gai, chose rare, une gaité de désespéré; (...) Extrait de son discours de réception à l'Académie française, prononcé le 4 juin 1903, et qui fit l'éloge du vicomte Henri de Bornier, dont il allait occuper le fauteuil.

Extrait de son discours de réception à l'Académie française, prononcé le 4 juin 1903, et qui fit l'éloge du vicomte Henri de Bornier, dont il allait occuper le fauteuil.

Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.

Nous attendions beaucoup mais sans raison – sinon l’excitation suscitée par son titre – de ce Dictionnaire amoureux consacré à l’Esprit français (Plon/Grasset, 670 p., 25€). Metin Arditi y livre de belles pages, mais son abécédaire semble davantage tenir du fourre-tout intelligent, de l’auberge espagnole brillante tant il apparait davantage comme un collage façon puzzle, que d’un vrai projet cohérent, autant sur le fond que pour son style. Certaines entrées consacrées à des personnages célèbres figurent de sensibles mini portraits souffrant cependant d’être surchargés d’interminables citations. D’autres semblent bâclées (Gastronomie : une succession de recettes et de généralités, Cinéma : un florilège de résumés de films). D’autres encore campent là comme par erreur, ou bien leur propos n’apporte pas grand-chose (Exécutions capitales, Mauvais films, Solder la facture). Les entrées consacrées au panache, à Cyrano (via l’entrée Rostand) peuvent laisser sur notre faim, car on se prépare à lire un feu d’artifice. Le lecteur regrette au fond que les principes d’élégance, de séduction, de beauté, d’humour, de courtoisie, le goût de la conversation et du trait ne soient qu’évoqués comme ça, ne soient jamais claquants, convaincants. Sans doute voulions-nous à tout prix lire un bréviaire qui aurait assemblé les plumes de Jules Renard, Sacha Guitry, Pierre Desproges et Voltaire dans un Bic à 4 couleurs. Au lieu de quoi nous tombons sur d'étranges entrées comme celle qui est intitulée Victime exemplaire de l’obsession du panache, et dont le texte se résume à ces deux mots : Françoise Nyssen. Las... L’avantage de ce kaléidoscope est que l’on trouve en rayon à la fois Boulez, Fauré et Gainsbourg, Char, Grandes Écoles, de Gaulle et Montesquieu, les Guignols de l’info, Yves Montand et Saint-Simon, Jambon-beurre et Michelin (le guide), TGV et Jansénisme. Il y a aussi une entrée nommée Lourdeur.  Compagnons de l'invisible

Compagnons de l'invisible À propos du syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur, les Oscars de Bordeaux de l’été qui vient ont sélectionné quelques perles en blanc, rosé, clairet et crémant. Nous avons retenu le charnu, l’expression, la teneur, la présence forte du clairet du château des Tourtes, un rosé vineux à souhait qui se mange, se croque, se mâche, se fiance à la hussarde avec une volaille landaise rôtie ou - pourquoi pas - une sole-filets bien épaisse juste poêlée avec du beurre (2018, 5,30€ : cadeau).

À propos du syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur, les Oscars de Bordeaux de l’été qui vient ont sélectionné quelques perles en blanc, rosé, clairet et crémant. Nous avons retenu le charnu, l’expression, la teneur, la présence forte du clairet du château des Tourtes, un rosé vineux à souhait qui se mange, se croque, se mâche, se fiance à la hussarde avec une volaille landaise rôtie ou - pourquoi pas - une sole-filets bien épaisse juste poêlée avec du beurre (2018, 5,30€ : cadeau).  ). C’est rond, friand, sec et vif, nerveux et gras en fin de bouche : idéal à l’heure où le soleil se couche et que l’on picore une friture d’éperlans avec les doigts.

). C’est rond, friand, sec et vif, nerveux et gras en fin de bouche : idéal à l’heure où le soleil se couche et que l’on picore une friture d’éperlans avec les doigts. verre un concentré de ce que la région de Madiran sait faire lorsqu’elle tourne le dos aux rouges et aux légendaires blancs moelleux (de Pacherenc) issus de raisins passerillés (gros manseng et petit courbu). Voilà du claquant, du fouet en arrière-bouche, de la persistance gasconne : je gueule encore alors que tu n’es plus dans mon champ de vision. L’énergie cinétique de ce flacon se compte, ailleurs, en caudalies. Et, par chance, l’intensité aromatique ne nous déverse pas de l’agrume à pleins cageots. Le citronné sait demeurer discret - merci.

verre un concentré de ce que la région de Madiran sait faire lorsqu’elle tourne le dos aux rouges et aux légendaires blancs moelleux (de Pacherenc) issus de raisins passerillés (gros manseng et petit courbu). Voilà du claquant, du fouet en arrière-bouche, de la persistance gasconne : je gueule encore alors que tu n’es plus dans mon champ de vision. L’énergie cinétique de ce flacon se compte, ailleurs, en caudalies. Et, par chance, l’intensité aromatique ne nous déverse pas de l’agrume à pleins cageots. Le citronné sait demeurer discret - merci. je craque pour l’entrée de gamme avec une fréquence sans modulation. Côté blanc, et pour 6,90€, je fonds pour ce chardonnay bien acclimaté en terre gasconne. Le 2018 possède une profondeur aromatique

je craque pour l’entrée de gamme avec une fréquence sans modulation. Côté blanc, et pour 6,90€, je fonds pour ce chardonnay bien acclimaté en terre gasconne. Le 2018 possède une profondeur aromatique  étonnante. Dégusté sur mon tartare de saumon au couteau, soja et wasabi, il releva le gant : chapeau! Le rosé 2018, en bouteille « givrée », Réserve Famille Béraut (c’est le nom de la cuvée, 8,50€), issu de pinot noir et de tannat, libère son opacité formelle au premier nez, et plus encore à la première gorgée. C’est gourmand et généreux, ample et équilibré. Un rosé qui a du tact.

étonnante. Dégusté sur mon tartare de saumon au couteau, soja et wasabi, il releva le gant : chapeau! Le rosé 2018, en bouteille « givrée », Réserve Famille Béraut (c’est le nom de la cuvée, 8,50€), issu de pinot noir et de tannat, libère son opacité formelle au premier nez, et plus encore à la première gorgée. C’est gourmand et généreux, ample et équilibré. Un rosé qui a du tact.  notre appendice nasal, mais aussi nos papilles. Si j’avais un tel nez est son nom. Déjà ! C’est du merlot pur qui pousse sur de l’argilo-calcaire, passe en cuve inox, c’est en bio depuis 1999, et c’est livré sans soufre. Du fiable (2016, 12€). Puissant, charpenté, fruité (cassis, raisin) et frais comme une chocolatine à la sortie du four.

notre appendice nasal, mais aussi nos papilles. Si j’avais un tel nez est son nom. Déjà ! C’est du merlot pur qui pousse sur de l’argilo-calcaire, passe en cuve inox, c’est en bio depuis 1999, et c’est livré sans soufre. Du fiable (2016, 12€). Puissant, charpenté, fruité (cassis, raisin) et frais comme une chocolatine à la sortie du four. donc trois vins à 3,40€ le flacon qui valent le déplacement. Le rouge (merlot, cabernet-sauvignon et cabernet-franc) est croquant, franc, il distribue fraise, cassis et épices douces sans chichis. Le blanc sec (colombard, sauvignon) est d’une fraîcheur avenante, mais je lui reproche son côté modeux, car trop axé sur l’éloquence de l’agrume (on s’éloigne du raisin). Le rosé est en revanche plus souple (merlot à 95%, un chouia de malbec et une pincée d’abouriou pour l’accent local). D’une franche fraîcheur à l’heure de l’apéro avec ou sans tapas, mais des amis pour rigoler franchement à la fraiche.

donc trois vins à 3,40€ le flacon qui valent le déplacement. Le rouge (merlot, cabernet-sauvignon et cabernet-franc) est croquant, franc, il distribue fraise, cassis et épices douces sans chichis. Le blanc sec (colombard, sauvignon) est d’une fraîcheur avenante, mais je lui reproche son côté modeux, car trop axé sur l’éloquence de l’agrume (on s’éloigne du raisin). Le rosé est en revanche plus souple (merlot à 95%, un chouia de malbec et une pincée d’abouriou pour l’accent local). D’une franche fraîcheur à l’heure de l’apéro avec ou sans tapas, mais des amis pour rigoler franchement à la fraiche. château de la Terrière (face au Mont Brouilly, au cœur du Beaujolais, AOP coteaux bourguignons), est de ces vins nature qui, après Sauvage à Poil (évoqué ici même) magnifient le cépage dédié (gamay, ou pinot noir, le cas échéant) avec circonspection et méticulosité. L’élégance, l’expression précise, la structure sans le bodybuilding – bien au contraire, s’imposent avec naturel, et c’est le mot idoine. Pas de collage, une légère filtration, une délicatesse de A à Y donnent ces touches de fruits rouges et noirs, ce réglissé, ce soyeux tannique, cette puissance domptée qui ravissent lorsque nous investissons un magret de canard bichonné à basse température.

château de la Terrière (face au Mont Brouilly, au cœur du Beaujolais, AOP coteaux bourguignons), est de ces vins nature qui, après Sauvage à Poil (évoqué ici même) magnifient le cépage dédié (gamay, ou pinot noir, le cas échéant) avec circonspection et méticulosité. L’élégance, l’expression précise, la structure sans le bodybuilding – bien au contraire, s’imposent avec naturel, et c’est le mot idoine. Pas de collage, une légère filtration, une délicatesse de A à Y donnent ces touches de fruits rouges et noirs, ce réglissé, ce soyeux tannique, cette puissance domptée qui ravissent lorsque nous investissons un magret de canard bichonné à basse température. Boursault, dans la Vallée de la Marne. Il est certifié HVE (Haute valeur environnementale), ce qui alerte d’emblée. Les trois cépages y sont, comment... magnifiés avec modestie (45% de pinot meunier quand même). La cuvée Flore, joliment imprimée d’images de coquelicots et d’arums (BSA, Brut sans année, à peine 2000 bouteilles), découverte sur des langoustines pochées que je disposais délicatement sur des papardelle fraiches, résume l’expression de quatre hectares conduits à pas d’homme sachant marcher lentement entre les rangs. Coing, ananas, amande, mirabelle, poire, noisette fraîche, et puis du crémeux, de la pulpe suivie d’un citronné discret, de la mâche légère en arrière-bouche, une touche saline pour achever le voyage : superbe (22€).

Boursault, dans la Vallée de la Marne. Il est certifié HVE (Haute valeur environnementale), ce qui alerte d’emblée. Les trois cépages y sont, comment... magnifiés avec modestie (45% de pinot meunier quand même). La cuvée Flore, joliment imprimée d’images de coquelicots et d’arums (BSA, Brut sans année, à peine 2000 bouteilles), découverte sur des langoustines pochées que je disposais délicatement sur des papardelle fraiches, résume l’expression de quatre hectares conduits à pas d’homme sachant marcher lentement entre les rangs. Coing, ananas, amande, mirabelle, poire, noisette fraîche, et puis du crémeux, de la pulpe suivie d’un citronné discret, de la mâche légère en arrière-bouche, une touche saline pour achever le voyage : superbe (22€). Lozey blancs de blancs vinifié sous bois (32,40€) nous a surpris par belle charpente, sa rondeur, son côté vanillé, une pointe toastée aussi, ainsi qu’une touche miellée, voire confite de bon aloi. Il est minéral en finale, et soutenu par une acidité ayant le bon goût de ne pas flirter avec l’agrume gueulard. C’est assez vineux et pourvu d’une sapidité apte à escorter des ris de veau croustillants et crémeux.

Lozey blancs de blancs vinifié sous bois (32,40€) nous a surpris par belle charpente, sa rondeur, son côté vanillé, une pointe toastée aussi, ainsi qu’une touche miellée, voire confite de bon aloi. Il est minéral en finale, et soutenu par une acidité ayant le bon goût de ne pas flirter avec l’agrume gueulard. C’est assez vineux et pourvu d’une sapidité apte à escorter des ris de veau croustillants et crémeux. Enfin, coup de chapeau à cette Réserve Exclusive Rosé de Nicolas Feuillatte (35€), dont la bouteille est d’une rare beauté, qui évoque à la fois les fleurs peintes par Van Gogh et ces estampes japonaises qui rehaussent les haïkus des maîtres du genre comme Bashô. Petits fruits rouges frais : groseille, framboise, myrtille, gariguette... explosent en bouche. C’est plein, très présent, immédiatement éclatant (pinot noir pour la rondeur, pinot meunier pour la souplesse), et résolument séduisant. L.M.

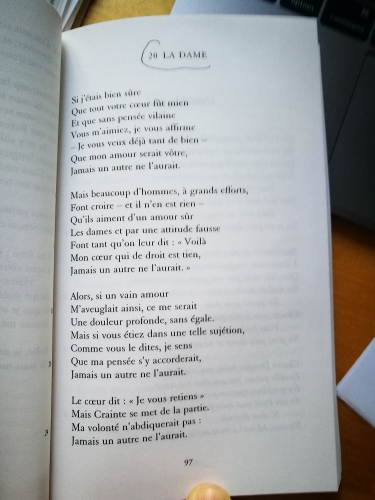

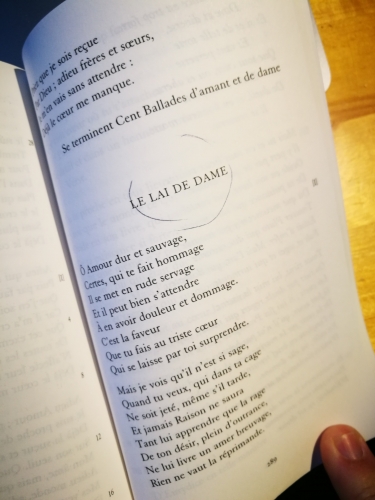

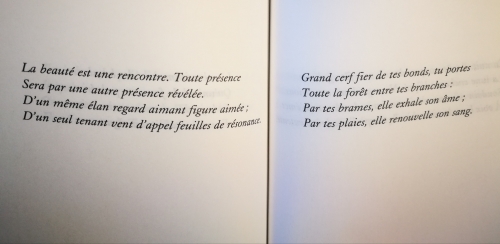

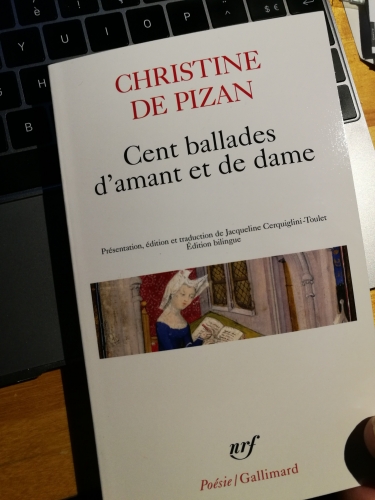

Enfin, coup de chapeau à cette Réserve Exclusive Rosé de Nicolas Feuillatte (35€), dont la bouteille est d’une rare beauté, qui évoque à la fois les fleurs peintes par Van Gogh et ces estampes japonaises qui rehaussent les haïkus des maîtres du genre comme Bashô. Petits fruits rouges frais : groseille, framboise, myrtille, gariguette... explosent en bouche. C’est plein, très présent, immédiatement éclatant (pinot noir pour la rondeur, pinot meunier pour la souplesse), et résolument séduisant. L.M. Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue,

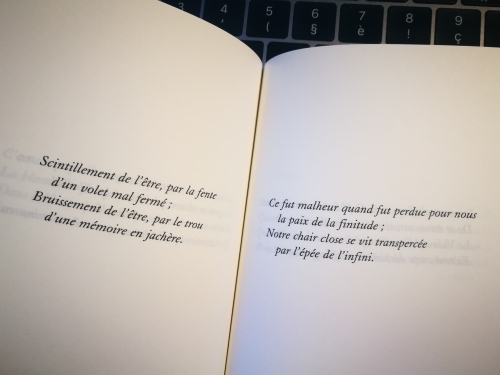

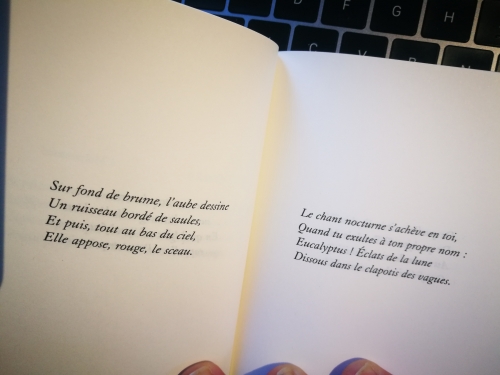

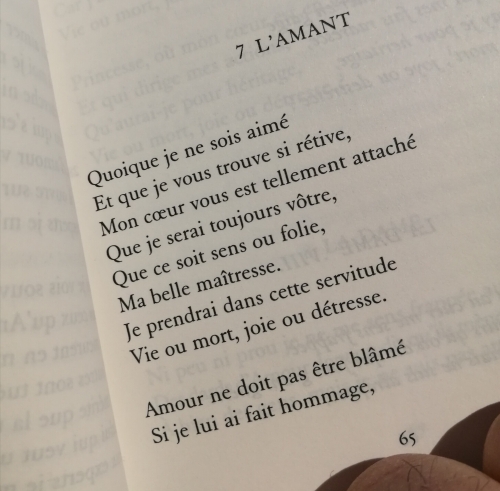

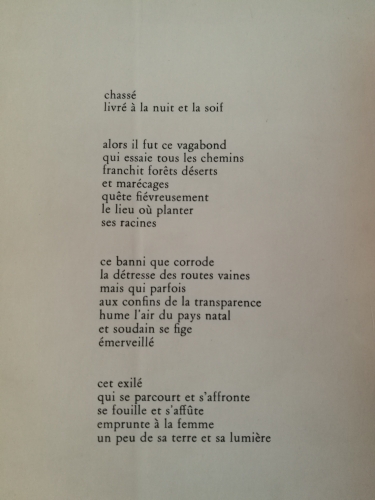

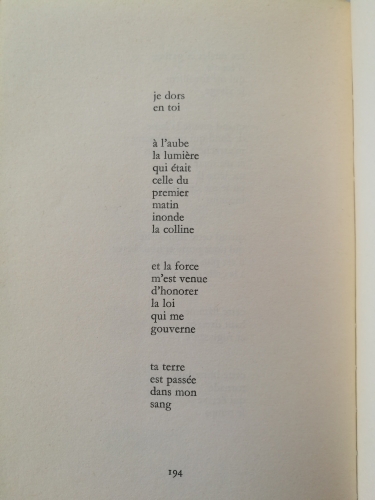

Savez-vous - mais qui peut prétendre savoir ce qui suit, aujourd'hui? - savez-vous donc que dans la théorie courtoise, le baiser représente le quatrième degré de l'amour dans une hiérarchie qui en compte cinq, selon le modèle des cinq sens? Le baiser correspond à celui du goût. Et cela nous est déjà si délicieux de l'apprendre. C'est Jacqueline Cerquiglini-Toulet (un lien de parenté avec Paul-Jean? - J'ai demandé, elle l'ignore), fervente préfacière et éditrice de ces ballades de Christine de Pizan, qui l'écrit. L'ouvrage, Cent ballades d'amant et de dame, est d'importance (Poésie/Gallimard, 10€). D'une part nous lisons un homme d'une loyauté sans faille, quoique, et d'autre part, les réponses d'une femme aimante mais infiniment prudente. Les amants dialoguent au fil de cent poèmes, ce qui n'est pas rien lorsque le désir attise. Ce sont des lettres, des messages, des hommages, des envois, des plaintes parfois, de fougueuses adresses, des reproches aussi, des invites, un faux dialogue peut-être, la distance entretient l'absence en tentant de la dissoudre, le choix du mot fait le reste, maintient, magnifie, tient tout cet édifice d'une intense fragilité droit. À l'époque de Christine de Pizan (1364, Venise - 1430, Poissy), la ballade est une forme à trois strophes avec un refrain d'un ou deux vers. Dans ces Cent ballades d'amant et de dame, si pressantes, la longueur des strophes est délicieusement écourtée parfois, et la taille des vers varie au gré de la disposition des rimes... Les 336 pages du recueil nous offrent ainsi un bouquet de retenue,  l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par

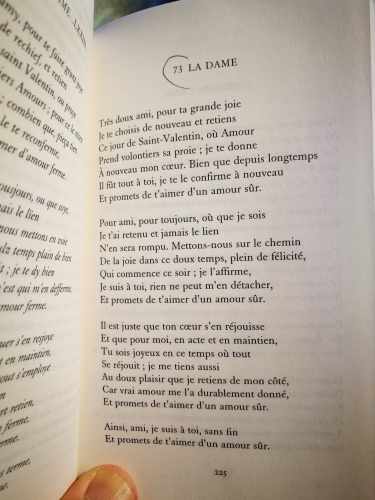

l'expression parfaite de l'amour courtois cher aux troubadours : Que votre doux amour soit vers moi tourné / Car mon coeur est déjà plus noir qu'une mûre, lit-on dès le premier envoi. Ce qui fait délice, c'est la nomination de l'alternance : L'Amant, La Dame, L'Amant, La Dame, se répondent et nous suivons un ping-pong amoureux d'une fine délicatesse, un échange d'une stupéfiante modernité : Le dard d'amour qui, comme il se doit, / T'enverra des pensers / Pleins de désir, par divers sentiers, / Tantôt joyeux, tantôt douloureux... La ballade 20 (photo jointe) exprime une affirmation féministe de bon aloi. À laquelle la Dame ajoute, quelques pages plus loin, des vers à nos yeux définitifs : À rien ne sert de résister, / Amour est mon adversaire, / Je ne peux m'y soustraire. Car, il s'agit là, au détour de quelque strophe, d'une joute jouant sur le désir de l'autre : Car je ne veux que votre doux vouloir. / Votre volonté seule est la mienne... dit-il, tandis qu'elle semble, semble seulement, lâcher prise : Je suis vôtre, vous m'avez justement conquise, / Il n'est plus besoin que j'en sois requise, / Amour le veut; vous avez trouvé le chemin /Pour prendre mon coeur / Sans mauvaise ruse, par une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une

une très loyale quête. / Je le sais en vérité, je m'en suis bien enquise, / Et puisqu'il me plaît ainsi, en toute guise, / Du bien en résultera pour moi. Ce à quoi répond tardivement, et c'est agaçant, l'amant balourd mais lucide et d'une belle patience - à sa décharge, ainsi que d'une capacité à accepter les coups portés : Vrais amants courtois, sachez qu'il n'est dureté / Que de se séparer de sa dame et maîtresse. L'Amant se déclare, sans forfaiture aucune, comme étant un serviteur lige, et cela est d'une

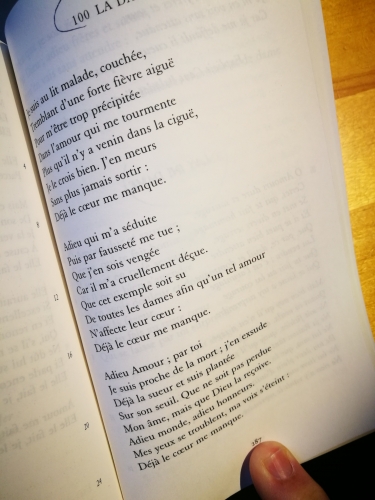

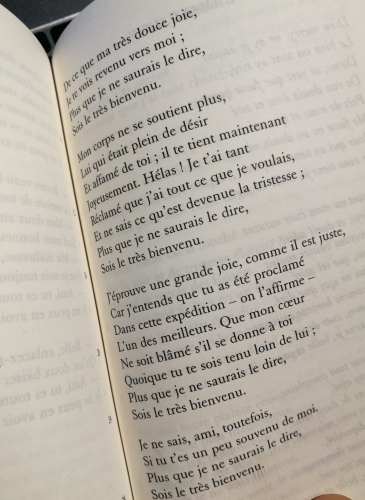

100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.

100, jointe), qu'une réalité va corroborer : Je m'y fiai : mon coeur se fend en deux / Car sa parole séduisante, trompeuse, / Et son maintien courtois et aimable / M'affirmaient qu'il disait vérité, / Et tel n'était le cas, c'est bien prouvé : / Il a déshérité mon coeur de la joie. Tout est déjà dit, là, sur la légendaire lâcheté masculine. Le cuir me part (Mon coeur se brise), déclare la Dame. Le lecteur est subjugué par tant de droiture sans ambages, de franchise intérieure sans détour. L.M.

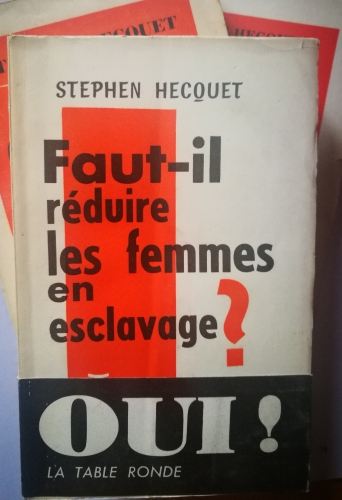

Mais la femme, les amis,

Mais la femme, les amis,

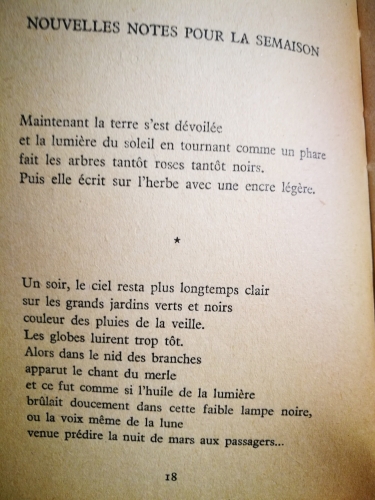

... se trouvent dans L'Ignorant, recueil de poèmes datant de 1952 à 1956, paru en 1957 chez Gallimard, lu la première fois à l'âge de vingt ans, et toujours aussi galvanisant lorsque je le reprends. Extrait choisi parce que le chant du merle ivre d'amour berce mes jours depuis une paire de semaines, et que ces notes annoncent les futurs carnets de La Semaison. L.M.

... se trouvent dans L'Ignorant, recueil de poèmes datant de 1952 à 1956, paru en 1957 chez Gallimard, lu la première fois à l'âge de vingt ans, et toujours aussi galvanisant lorsque je le reprends. Extrait choisi parce que le chant du merle ivre d'amour berce mes jours depuis une paire de semaines, et que ces notes annoncent les futurs carnets de La Semaison. L.M.

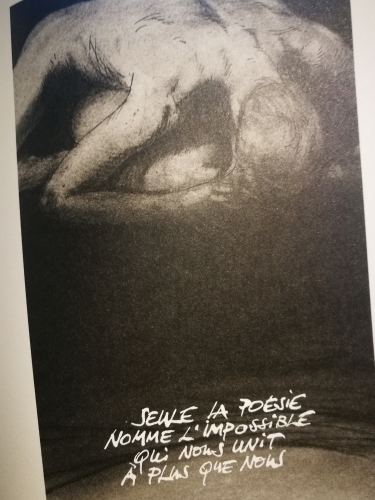

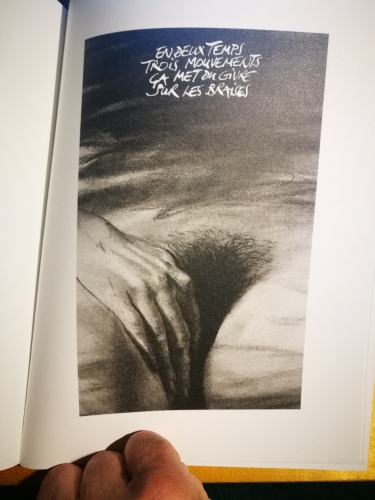

Ces deux-là n'en finissent pas -pour notre bonheur- de produire ensemble. On se souvient de Zingaro, suite équestre, plus récemment de

Ces deux-là n'en finissent pas -pour notre bonheur- de produire ensemble. On se souvient de Zingaro, suite équestre, plus récemment de  (Actes Sud, 29€) le nouvel album à deux mains ou plutôt à deux peaux car, lorsque nous évoquons la poésie, qu'elle soit écrite ou dessinée, il s'agit de sensibilité pure, donc de ce qui fait agir, soit du premier livre de l'homme (la peau, selon Valéry). André Velter, poète, et Ernest Pignon-Ernest, artiste, unissent leur talent respectif pour nous donner régulièrement des albums précieux parcourus d'hybridations évolutives. Car, comme l'écrit d'emblée Velter, la main pense,

(Actes Sud, 29€) le nouvel album à deux mains ou plutôt à deux peaux car, lorsque nous évoquons la poésie, qu'elle soit écrite ou dessinée, il s'agit de sensibilité pure, donc de ce qui fait agir, soit du premier livre de l'homme (la peau, selon Valéry). André Velter, poète, et Ernest Pignon-Ernest, artiste, unissent leur talent respectif pour nous donner régulièrement des albums précieux parcourus d'hybridations évolutives. Car, comme l'écrit d'emblée Velter, la main pense,

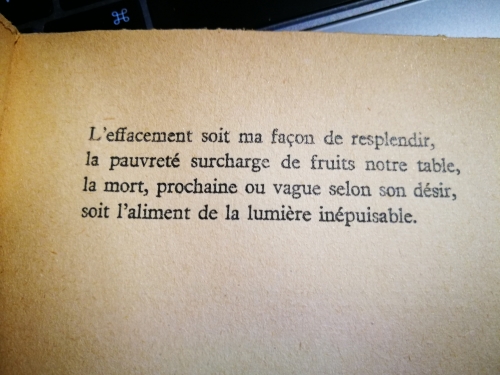

Je signale également René Char allié substantiel, d'André Velter - qui connut bien l'immense poète universel de l'Isle-sur-la-Sorgue (éd. Le Passeur, 16,90€) -, car il s'agit d'un échange épistolaire précieux pour l'auteur avec le maître, assorti de poèmes épars mais crus et denses, moelleux et corsés, et de photos certes redondantes, mais donnant à voir les regards, l'émotion peut-être, des mots que l'on devine, et que nous retrouvons dans les messages qu'André Velter retranscrit avec pudeur, en se gardant bien de voler la vedette dans cet échange jamais impudique. L.M.

Je signale également René Char allié substantiel, d'André Velter - qui connut bien l'immense poète universel de l'Isle-sur-la-Sorgue (éd. Le Passeur, 16,90€) -, car il s'agit d'un échange épistolaire précieux pour l'auteur avec le maître, assorti de poèmes épars mais crus et denses, moelleux et corsés, et de photos certes redondantes, mais donnant à voir les regards, l'émotion peut-être, des mots que l'on devine, et que nous retrouvons dans les messages qu'André Velter retranscrit avec pudeur, en se gardant bien de voler la vedette dans cet échange jamais impudique. L.M.

Alliances

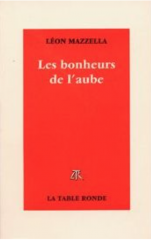

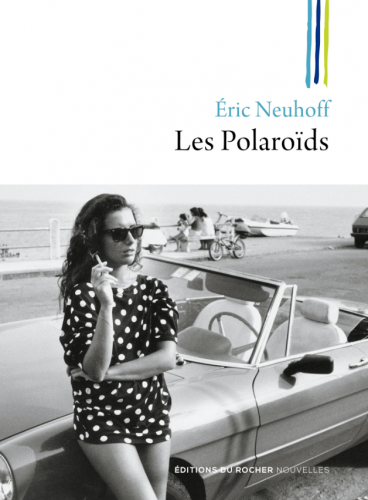

Alliances Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

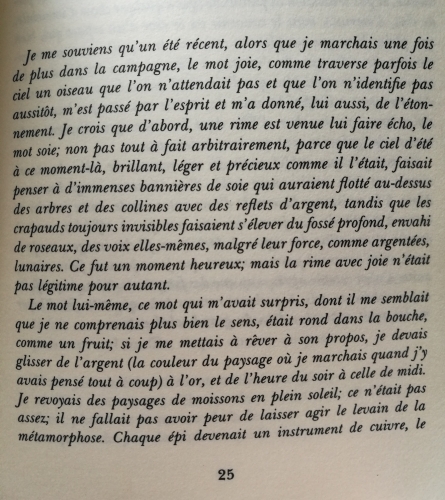

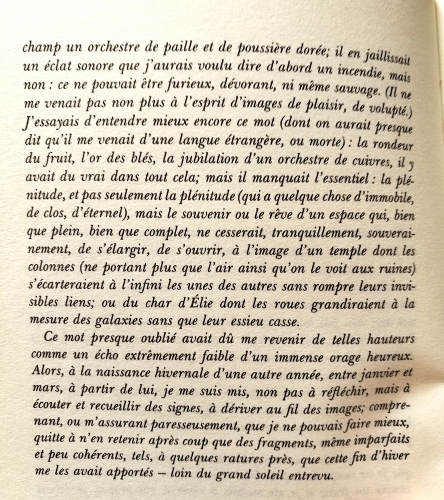

Tel pourrait être mon souhait le plus fiable, le plus salutaire et le plus vivifiant : saisir chaque matin l'un des nombreux recueils de poésie de Philippe Jaccottet entre deux tasses de café, et lire un poème de hasard. Cette idée m'est venue tout à l'heure, lorsqu'un ami m'a adressé le début d'un extrait de Pensées sous les nuages, à l'ouverture intitulée Le mot joie. Il s'agit en l'occurrence d'une « note », d'une sorte de poème en prose dont Jaccottet a le secret - mais il a écrit davantage de poèmes de facture plus classique.

Tel pourrait être mon souhait le plus fiable, le plus salutaire et le plus vivifiant : saisir chaque matin l'un des nombreux recueils de poésie de Philippe Jaccottet entre deux tasses de café, et lire un poème de hasard. Cette idée m'est venue tout à l'heure, lorsqu'un ami m'a adressé le début d'un extrait de Pensées sous les nuages, à l'ouverture intitulée Le mot joie. Il s'agit en l'occurrence d'une « note », d'une sorte de poème en prose dont Jaccottet a le secret - mais il a écrit davantage de poèmes de facture plus classique.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

La première question que l’on se pose en soupesant ce volume de 1 500 pages signé de Luc Ferry est : comment cet homme à l’agenda d’ex-ministre fait-il pour trouver le temps de... Nous pensons aussitôt après : c’est sans doute le livre d’une vie. Il en a écrit des dizaines d’autres, mais celui-là pourrait bien être sa « somme ». C’est que le « Dictionnaire amoureux de la Philosophie » (Plon, 30€) ratisse large : la liste des entrées déborde largement celle des ouvrages comparables, et davantage académiques, plus stricts quant à la définition de la philosophie, y compris, et à l'opposé, l'inclassable Monde de Sophie, de Jostein Gaarder ou bien l'iconoclaste Antimanuel (de philo) de Michel Onfray. La définition de la Philosophie selon Ferry touche non seulement aux principaux courants et concepts classiques – qui figurent tous dans cet imposant ouvrage -, mais également à l’animalité, l’argent, l’audimat, l’automobile, le big data, les bouffons, l’uberisation du monde, Frankenstein, l’héroïsme, l’holisme opposé à l’individualisme, l’islamophobie et l’islamonazisme, au jeunisme, à Lisbonne, Noël, Pâques, au racisme colonial, la robotique, et même au vin (dernière entrée - et pas des moins intéressantes - de ce foisonnant dico). C’est dire si le spectre s’élargit à notre modernité, aux nouveaux regards (portés) sur le monde actuel – lesquels sont pour la plupart une façon de revisiter la pensée à travers une réflexion relativement identique, et cependant corrigée, enrichie. Ce n’est pas la moindre des qualités de ce livre. Qui est par ailleurs bien écrit, ce qui permet une plongée dans chaque entrée des plus aisées. Luc Ferry rend son bouquin encore plus sympathique par des digressions, ici le récit de souvenirs personnels liés au texte, comme à propos d’écologie politique, lorsqu’il publia dans les années 1990 « Le Nouvel ordre écologique », là des anecdotes tirées de son quotidien. Le ton de cette conversation proposée au lecteur démystifie un ouvrage de cet ordre, sans pour autant le rendre simpliste : Chaque entrée recèle une réflexion en profondeur sur une thématique dûment, sérieusement abordée sous divers angles. Ce Dictionnaire amoureux en devient un livre de culture générale à haute valeur ajoutée, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent, et qui sentent si mauvais l’absence de soif de savoir, le refus de connaître, le déni, le non souci de prendre le temps de la réflexion, fut-ce la plus humble et la plus brève... Pour cela au moins, ce pavé (rêvons qu’il soit jeté lors de manifestations au lieu des vrais, en pierre), mérite toute sa place dans la liste des cadeaux à faire à ceux que l’on aime. L.M.

La première question que l’on se pose en soupesant ce volume de 1 500 pages signé de Luc Ferry est : comment cet homme à l’agenda d’ex-ministre fait-il pour trouver le temps de... Nous pensons aussitôt après : c’est sans doute le livre d’une vie. Il en a écrit des dizaines d’autres, mais celui-là pourrait bien être sa « somme ». C’est que le « Dictionnaire amoureux de la Philosophie » (Plon, 30€) ratisse large : la liste des entrées déborde largement celle des ouvrages comparables, et davantage académiques, plus stricts quant à la définition de la philosophie, y compris, et à l'opposé, l'inclassable Monde de Sophie, de Jostein Gaarder ou bien l'iconoclaste Antimanuel (de philo) de Michel Onfray. La définition de la Philosophie selon Ferry touche non seulement aux principaux courants et concepts classiques – qui figurent tous dans cet imposant ouvrage -, mais également à l’animalité, l’argent, l’audimat, l’automobile, le big data, les bouffons, l’uberisation du monde, Frankenstein, l’héroïsme, l’holisme opposé à l’individualisme, l’islamophobie et l’islamonazisme, au jeunisme, à Lisbonne, Noël, Pâques, au racisme colonial, la robotique, et même au vin (dernière entrée - et pas des moins intéressantes - de ce foisonnant dico). C’est dire si le spectre s’élargit à notre modernité, aux nouveaux regards (portés) sur le monde actuel – lesquels sont pour la plupart une façon de revisiter la pensée à travers une réflexion relativement identique, et cependant corrigée, enrichie. Ce n’est pas la moindre des qualités de ce livre. Qui est par ailleurs bien écrit, ce qui permet une plongée dans chaque entrée des plus aisées. Luc Ferry rend son bouquin encore plus sympathique par des digressions, ici le récit de souvenirs personnels liés au texte, comme à propos d’écologie politique, lorsqu’il publia dans les années 1990 « Le Nouvel ordre écologique », là des anecdotes tirées de son quotidien. Le ton de cette conversation proposée au lecteur démystifie un ouvrage de cet ordre, sans pour autant le rendre simpliste : Chaque entrée recèle une réflexion en profondeur sur une thématique dûment, sérieusement abordée sous divers angles. Ce Dictionnaire amoureux en devient un livre de culture générale à haute valeur ajoutée, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent, et qui sentent si mauvais l’absence de soif de savoir, le refus de connaître, le déni, le non souci de prendre le temps de la réflexion, fut-ce la plus humble et la plus brève... Pour cela au moins, ce pavé (rêvons qu’il soit jeté lors de manifestations au lieu des vrais, en pierre), mérite toute sa place dans la liste des cadeaux à faire à ceux que l’on aime. L.M. Il vient tout juste d'arriver au courrier par coursier : le livre Le Vin, son histoire, ses terroirs, publié par le groupe Le Figaro via sa filiale Le Particulier, paraît. 194 pages denses et

Il vient tout juste d'arriver au courrier par coursier : le livre Le Vin, son histoire, ses terroirs, publié par le groupe Le Figaro via sa filiale Le Particulier, paraît. 194 pages denses et cousues main, aux petits oignons, rédigées scrupuleusement et littérairement, avec goût et circonspection, sous la houlette de notre complice depuis tant d'années Philippe Bidalon. Nous y avons, personnellement, beaucoup donné, des Origines du sang de la

cousues main, aux petits oignons, rédigées scrupuleusement et littérairement, avec goût et circonspection, sous la houlette de notre complice depuis tant d'années Philippe Bidalon. Nous y avons, personnellement, beaucoup donné, des Origines du sang de la vigne au vignobles du Sud-Ouest en passant par ceux de la Loire, de la bulle de Champagne à l'aristocratie (bordelaise) du bouchon, des climats bourguignons au choix des verres, et d'autres chapitres plus ou moins grands. Ce fut un plaisir. Le bouquin se tient. Il est élégant, gourmand, richement illustré, jamais pompeux, toujours sérieux mais avec ce qu'il faut de distance pour demeurer suave, hédoniste, généreux. Aucune prise de chou là dedans. Que du plaisir en partage. Faites passer ! L.M.

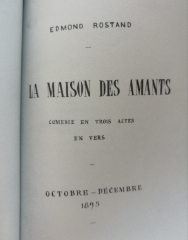

vigne au vignobles du Sud-Ouest en passant par ceux de la Loire, de la bulle de Champagne à l'aristocratie (bordelaise) du bouchon, des climats bourguignons au choix des verres, et d'autres chapitres plus ou moins grands. Ce fut un plaisir. Le bouquin se tient. Il est élégant, gourmand, richement illustré, jamais pompeux, toujours sérieux mais avec ce qu'il faut de distance pour demeurer suave, hédoniste, généreux. Aucune prise de chou là dedans. Que du plaisir en partage. Faites passer ! L.M. À défaut de publier un inédit de Marcel Proust, Atlantica livre un inédit d’Edmond Rostand, « La Maison des amants ». Ce n’est pas rien. C’est même beaucoup. Certes, cette pièce est inachevée. Mais la beauté réside dans l’inachevé, quoi qu'en dise l'un de ses personnages (lire plus bas). C’est l’acte I d’une pièce prévue en trois. Le premier tiers. Le reste est à imaginer, à échafauder, construire, détruire, refaire. Jusqu’au quatrième tiers... Et, si l’on considère « Cyrano de Bergerac » comme l’un des plus beaux textes jamais écrits en langue française, nous ne regrettons pas l’hypothétique exhumation d’un Proust de derrière les tiroirs brinquebalants aux relents de naphtaline. Après tout, Marcel manqua le Goncourt et Edmond connut un succès populaire foudroyant. Ces deux-là n’ont pas fini de connaître les lois de l’apogée... Le succès de « La Recherche » fut plus lent, mais pas moins durable. Sur la ligne de départ, les paris auraient pu aller bon train. Marcel demeure un ton au-dessus, celui de l’introspection. J’ai plaisir à le nommer ornithologue de l’homme – ce drôle d’oiseau. Rostand est bien plus généreux, débonnaire sans compter, cash en somme. Et puis ils sont incomparables à la fin – pourquoi cette digression, je vous le demande ?.. Cette « Maison des amants » est d’une facture plutôt prude, elle cultive le tact et la bienséance comme d’autres le haricot tarbais ou le voussoiement. Le titre est beau et prometteur. Les aficionados d’Edmond avaient eu la joie de découvrir un premier inédit voilà quelques années : « Le Gant Rouge ». Voici, par l’entremise d’un spécialiste incontesté de l’œuvre de Rostand, l’universitaire Olivier Goetz (maître de conférences en arts du Spectacle à l’Université de Lorraine, et entre autres co-organisateur d’un colloque qui se tint à Arnaga – Cambo, demeure-musée de l’auteur de « L’Aiglon », en septembre dernier, sur le thème suivant : Poésie du spectacle et spectacle de la poésie dans l'oeuvre d'Edmond Rostand), ce début de pièce interrompu par la maladie, la guerre et enfin la mort de son auteur de la grippe

À défaut de publier un inédit de Marcel Proust, Atlantica livre un inédit d’Edmond Rostand, « La Maison des amants ». Ce n’est pas rien. C’est même beaucoup. Certes, cette pièce est inachevée. Mais la beauté réside dans l’inachevé, quoi qu'en dise l'un de ses personnages (lire plus bas). C’est l’acte I d’une pièce prévue en trois. Le premier tiers. Le reste est à imaginer, à échafauder, construire, détruire, refaire. Jusqu’au quatrième tiers... Et, si l’on considère « Cyrano de Bergerac » comme l’un des plus beaux textes jamais écrits en langue française, nous ne regrettons pas l’hypothétique exhumation d’un Proust de derrière les tiroirs brinquebalants aux relents de naphtaline. Après tout, Marcel manqua le Goncourt et Edmond connut un succès populaire foudroyant. Ces deux-là n’ont pas fini de connaître les lois de l’apogée... Le succès de « La Recherche » fut plus lent, mais pas moins durable. Sur la ligne de départ, les paris auraient pu aller bon train. Marcel demeure un ton au-dessus, celui de l’introspection. J’ai plaisir à le nommer ornithologue de l’homme – ce drôle d’oiseau. Rostand est bien plus généreux, débonnaire sans compter, cash en somme. Et puis ils sont incomparables à la fin – pourquoi cette digression, je vous le demande ?.. Cette « Maison des amants » est d’une facture plutôt prude, elle cultive le tact et la bienséance comme d’autres le haricot tarbais ou le voussoiement. Le titre est beau et prometteur. Les aficionados d’Edmond avaient eu la joie de découvrir un premier inédit voilà quelques années : « Le Gant Rouge ». Voici, par l’entremise d’un spécialiste incontesté de l’œuvre de Rostand, l’universitaire Olivier Goetz (maître de conférences en arts du Spectacle à l’Université de Lorraine, et entre autres co-organisateur d’un colloque qui se tint à Arnaga – Cambo, demeure-musée de l’auteur de « L’Aiglon », en septembre dernier, sur le thème suivant : Poésie du spectacle et spectacle de la poésie dans l'oeuvre d'Edmond Rostand), ce début de pièce interrompu par la maladie, la guerre et enfin la mort de son auteur de la grippe espagnole le 2 décembre 1918 – il y a tout juste un siècle -, qui devait narrer l’amour absolu entre Joconde et Hermeril (« Cyrano » fut donné en novembre 1897, mais les feuillets de cette pièce inachevée datent de 1895). C’est vif et primesautier, léger et frais, en vers, et contre toute attente cinq scènes en disent déjà long, sur une petite quarantaine de pages aérées. Les amants ne « parlent » cependant pas dans ce premier acte, et nous le regrettons. Ils sont évoqués par d’autres personnages, ce qui rend l’extrait encore plus appétant ; et frustrant. Qu’importe ! Un certain Taldo déclare, page 33 :

espagnole le 2 décembre 1918 – il y a tout juste un siècle -, qui devait narrer l’amour absolu entre Joconde et Hermeril (« Cyrano » fut donné en novembre 1897, mais les feuillets de cette pièce inachevée datent de 1895). C’est vif et primesautier, léger et frais, en vers, et contre toute attente cinq scènes en disent déjà long, sur une petite quarantaine de pages aérées. Les amants ne « parlent » cependant pas dans ce premier acte, et nous le regrettons. Ils sont évoqués par d’autres personnages, ce qui rend l’extrait encore plus appétant ; et frustrant. Qu’importe ! Un certain Taldo déclare, page 33 : crayon en main, est toujours émouvant. Un texte de Goetz, « Exquise esquisse », analyse la genèse de la pièce, et clôt ce petit bouquin précieux et co-édité avec la Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand, propriétaire du manuscrit. À quelques jours de découvrir au cinéma (le 9 janvier) le film « Edmond » (d')après la pièce homonyme (et formidable, nous l'avons vue il y a quelques mois au théâtre du Palais-Royal, à Paris), du même Alexis Michalik, l'actualité a du pif et ne manque pas de panache. L.M.

crayon en main, est toujours émouvant. Un texte de Goetz, « Exquise esquisse », analyse la genèse de la pièce, et clôt ce petit bouquin précieux et co-édité avec la Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand, propriétaire du manuscrit. À quelques jours de découvrir au cinéma (le 9 janvier) le film « Edmond » (d')après la pièce homonyme (et formidable, nous l'avons vue il y a quelques mois au théâtre du Palais-Royal, à Paris), du même Alexis Michalik, l'actualité a du pif et ne manque pas de panache. L.M. FLACONS est livré avec L'Équipe et L'Équipe Magazine de ce samedi. Nous y avons donné trois papiers : à propos de Krug (et les poissons), de Deutz (et deux cuvées parcellaires), de Mumm (et l'apesanteur). En kiosque jusqu'à ce soir :

FLACONS est livré avec L'Équipe et L'Équipe Magazine de ce samedi. Nous y avons donné trois papiers : à propos de Krug (et les poissons), de Deutz (et deux cuvées parcellaires), de Mumm (et l'apesanteur). En kiosque jusqu'à ce soir :

Dans L'EXPRESS qui paraît ce matin, ces 3 pages produites sur les rhums =>

Dans L'EXPRESS qui paraît ce matin, ces 3 pages produites sur les rhums =>

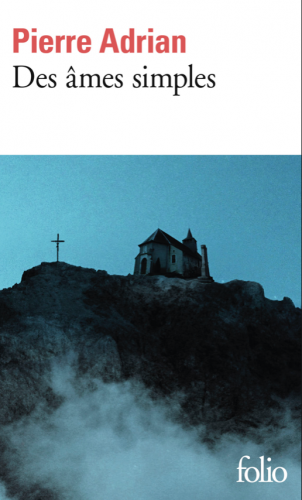

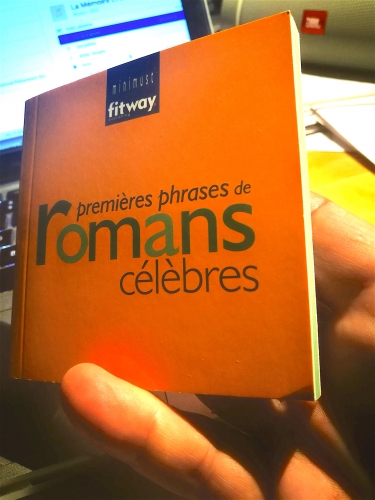

Merveilleuse collection folio. Nous tenons tous en mains un folio dans la journée, au moins une fois, pour vérifier quelque chose, relire un passage, retrouver une phrase, s’étonner d’une nouveauté, avouez, non ? Nous attendons tous avec impatience la reparution de romans ou d’essais dans cette édition de poche qui nous est devenue fétiche depuis tant d’années, parce que nous les avons ratés à leur sortie en grand format. Nous nous réjouissons d’une nouvelle traduction (Pavese, Zweig, Hemingway, London, pour ne citer que quelques récentes bonnes surprises), ou d’une nouvelle édition chic et rafraichissante (que les esprits chagrins dénigrent en invoquant un simple coup de marketing et juste une nouvelle couverture : laissons-les à leur aigreur triste), comme ces deux Italo Calvino : La route de San Giovanni et Leçons américaines. Le premier ravive cinq souvenirs majeurs du grand écrivain italien à l’imagination tellement magique dans la plupart de ses livres phares. Le second est composé de six cours qu’il devait donner à Harvard si la mort ne l’avait pas surpris trop tôt, et ce sont six bijoux étincelants d’intelligence et de réflexion sur les chefs d’œuvre incontestables de la littérature, à travers le prisme de cinq valeurs : légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. C’est juste

Merveilleuse collection folio. Nous tenons tous en mains un folio dans la journée, au moins une fois, pour vérifier quelque chose, relire un passage, retrouver une phrase, s’étonner d’une nouveauté, avouez, non ? Nous attendons tous avec impatience la reparution de romans ou d’essais dans cette édition de poche qui nous est devenue fétiche depuis tant d’années, parce que nous les avons ratés à leur sortie en grand format. Nous nous réjouissons d’une nouvelle traduction (Pavese, Zweig, Hemingway, London, pour ne citer que quelques récentes bonnes surprises), ou d’une nouvelle édition chic et rafraichissante (que les esprits chagrins dénigrent en invoquant un simple coup de marketing et juste une nouvelle couverture : laissons-les à leur aigreur triste), comme ces deux Italo Calvino : La route de San Giovanni et Leçons américaines. Le premier ravive cinq souvenirs majeurs du grand écrivain italien à l’imagination tellement magique dans la plupart de ses livres phares. Le second est composé de six cours qu’il devait donner à Harvard si la mort ne l’avait pas surpris trop tôt, et ce sont six bijoux étincelants d’intelligence et de réflexion sur les chefs d’œuvre incontestables de la littérature, à travers le prisme de cinq valeurs : légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. C’est juste brillant. On sort grandi de cette lecture tonique pour la cervelle, en se disant « chapeau »… Folio, c’est relire l’Argentin le plus important à nos yeux, Jorge Luis Borgès, et ses indispensables ouvrages devenus des classiques dont on parle entre nous, le soir au coin du feu : Fictions, bien sûr, et son inoubliable Jardin aux sentiers qui bifurquent, où l’indispensable Livre de sable, qui fait partie des livres que l’on aime offrir, et ses treize nouvelles à connotation fantastique, mais comme Poe le fut, soit avec un talent fantasmagorique capable d'orienter sans la gouverner la vocation d’un Julien Gracq. Nous y relisons avec un immense plaisir Le congrès, et l’indépassable nouvelle qui donne son titre au livre. Folio, car ce n’est pas fini, c’est encore le bonheur de plonger dans la correspondance amoureuse de François Mitterrand, avec cet énorme

brillant. On sort grandi de cette lecture tonique pour la cervelle, en se disant « chapeau »… Folio, c’est relire l’Argentin le plus important à nos yeux, Jorge Luis Borgès, et ses indispensables ouvrages devenus des classiques dont on parle entre nous, le soir au coin du feu : Fictions, bien sûr, et son inoubliable Jardin aux sentiers qui bifurquent, où l’indispensable Livre de sable, qui fait partie des livres que l’on aime offrir, et ses treize nouvelles à connotation fantastique, mais comme Poe le fut, soit avec un talent fantasmagorique capable d'orienter sans la gouverner la vocation d’un Julien Gracq. Nous y relisons avec un immense plaisir Le congrès, et l’indépassable nouvelle qui donne son titre au livre. Folio, car ce n’est pas fini, c’est encore le bonheur de plonger dans la correspondance amoureuse de François Mitterrand, avec cet énorme volume (1000 pages) – et encore, il s’agit d’une version abrégée de celle qui parut en collection Blanche -, avec Anne Pingeot, sobrement intitulé Lettres à Anne, 1962-1995, Choix (établi par la destinataire elle-même). Car, c’est beau, très beau, émouvant presque à chaque page, à l'instar du Journal de Jules Renard, lequel recèle un trésor ou deux à chaque paragraphe (avouez aussi). « Tonton » était une sacrée plume et un esprit littéraire très cultivé. Anne est magnifiée, comme a pu l’être Maria Casarès sous la plume d’Albert Camus, Elsa sous celle d’Aragon, Gala, Lou, tant d’autres bénies des dieux de la littérature lorsqu'elle part du coeur et pas seulement du ventre. Cela commence donc en 1962, lorsque François Mitterrand, alors âgé de quarante-six ans, tombe instantanément amoureux fou d’une jeune femme de dix-neuf ans qu’il rencontre chez ses parents à Hossegor. Bien sûr, un sentiment de violation de domicile, d’impudeur difficile à dominer nous saisit à chaque

volume (1000 pages) – et encore, il s’agit d’une version abrégée de celle qui parut en collection Blanche -, avec Anne Pingeot, sobrement intitulé Lettres à Anne, 1962-1995, Choix (établi par la destinataire elle-même). Car, c’est beau, très beau, émouvant presque à chaque page, à l'instar du Journal de Jules Renard, lequel recèle un trésor ou deux à chaque paragraphe (avouez aussi). « Tonton » était une sacrée plume et un esprit littéraire très cultivé. Anne est magnifiée, comme a pu l’être Maria Casarès sous la plume d’Albert Camus, Elsa sous celle d’Aragon, Gala, Lou, tant d’autres bénies des dieux de la littérature lorsqu'elle part du coeur et pas seulement du ventre. Cela commence donc en 1962, lorsque François Mitterrand, alors âgé de quarante-six ans, tombe instantanément amoureux fou d’une jeune femme de dix-neuf ans qu’il rencontre chez ses parents à Hossegor. Bien sûr, un sentiment de violation de domicile, d’impudeur difficile à dominer nous saisit à chaque lettre, mais cette désagréable impression qui nous colle à la peau comme la honte figurée par le feu qui prendrait à notre vêtement et menacerait de nous étouffer, cette sensation de pénétrer l’intimité d’un couple épris, est dépassée par la langue, la poésie, la profondeur bouleversante et finalement universelle, si l'on prête une oreille attentive, des mots que Mitterrand adresse avec une fougue capable de rendre jaloux tous ceux qui claudiquent et balbutient devant l’aimé(e) avec une syntaxe maladroite ; empotée. Une leçon, à la manière d’un recueil de poèmes d’Éluard. Folio, c’est encore ces « collectors » qui jaillissent à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous tenons là un opus de Sylvain Tesson que nous aimons particulièrement, et dont le succès fut très mérité : Dans les forêts de Sibérie, livre déjà évoqué ici même pour son côté sauvage et pur. De même que le fut un autre grand livre, un roman cette fois, de la baroque Carole Martinez : Le cœur cousu. Un livre diabolique et donc séduisant qui nous plonge dans l'Andalousie du XIXè siècle et ses croyances ésotériques, où des femmes savent recoudre les coeurs en lambeaux et possèdent le pouvoir de rafistoler les hommes brisés... Enfin, et nous ne l’avons pas encore lu, mais le premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l’ogre, bénéficie lui aussi de cette collection très chic, colorée, même sur tranche. Il évoque, lis-je, une addiction sexuelle implacable, et forcément dangereuse. À suivre, donc. Folio, c'est enfin tomber sur une perle qui avait échappé à notre attention lorsqu'elle parut chez P.O.L., comme L'homme des bois, de

lettre, mais cette désagréable impression qui nous colle à la peau comme la honte figurée par le feu qui prendrait à notre vêtement et menacerait de nous étouffer, cette sensation de pénétrer l’intimité d’un couple épris, est dépassée par la langue, la poésie, la profondeur bouleversante et finalement universelle, si l'on prête une oreille attentive, des mots que Mitterrand adresse avec une fougue capable de rendre jaloux tous ceux qui claudiquent et balbutient devant l’aimé(e) avec une syntaxe maladroite ; empotée. Une leçon, à la manière d’un recueil de poèmes d’Éluard. Folio, c’est encore ces « collectors » qui jaillissent à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous tenons là un opus de Sylvain Tesson que nous aimons particulièrement, et dont le succès fut très mérité : Dans les forêts de Sibérie, livre déjà évoqué ici même pour son côté sauvage et pur. De même que le fut un autre grand livre, un roman cette fois, de la baroque Carole Martinez : Le cœur cousu. Un livre diabolique et donc séduisant qui nous plonge dans l'Andalousie du XIXè siècle et ses croyances ésotériques, où des femmes savent recoudre les coeurs en lambeaux et possèdent le pouvoir de rafistoler les hommes brisés... Enfin, et nous ne l’avons pas encore lu, mais le premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l’ogre, bénéficie lui aussi de cette collection très chic, colorée, même sur tranche. Il évoque, lis-je, une addiction sexuelle implacable, et forcément dangereuse. À suivre, donc. Folio, c'est enfin tomber sur une perle qui avait échappé à notre attention lorsqu'elle parut chez P.O.L., comme L'homme des bois, de  Pierric Bailly. Hommage d'une tendresse froide mais jamais désaffectée - bien au contraire -, au père disparu accidentellement, et à côté duquel le fils a le sentiment douloureux d'être un peu passé à côté... Et ce trop tard accroit le manque. Ce livre nous fait dire que, si le travail de deuil de la mère est un genre littéraire en soi, celui du père est encore un territoire à défricher et à bâtir avec ce type d'hommage. Car, ce bouquin court, dense, âpre, emp

Pierric Bailly. Hommage d'une tendresse froide mais jamais désaffectée - bien au contraire -, au père disparu accidentellement, et à côté duquel le fils a le sentiment douloureux d'être un peu passé à côté... Et ce trop tard accroit le manque. Ce livre nous fait dire que, si le travail de deuil de la mère est un genre littéraire en soi, celui du père est encore un territoire à défricher et à bâtir avec ce type d'hommage. Car, ce bouquin court, dense, âpre, emp

« The Quiet Man », « L’Homme Tranquille », film de John Ford (1952) est un incontestable chef d’œuvre. L’Irlande paysanne et villageoise, sa nature, ses rivières à truites, ses pubs à stout coulant à flots, tout est là qui nous donne envie de prendre des billets pour Dublin ou pour Cork illico. Maureen O’Hara et John Wayne y sont splendides.

« The Quiet Man », « L’Homme Tranquille », film de John Ford (1952) est un incontestable chef d’œuvre. L’Irlande paysanne et villageoise, sa nature, ses rivières à truites, ses pubs à stout coulant à flots, tout est là qui nous donne envie de prendre des billets pour Dublin ou pour Cork illico. Maureen O’Hara et John Wayne y sont splendides.

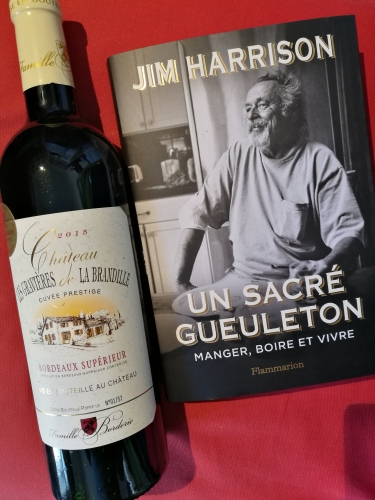

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.  Sacré visuel nous ayant échappé lors de la réalisation du gros hors-série (mook) sur la Grande Guerre pour L'EXPRESS!..

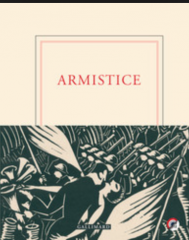

Sacré visuel nous ayant échappé lors de la réalisation du gros hors-série (mook) sur la Grande Guerre pour L'EXPRESS!..

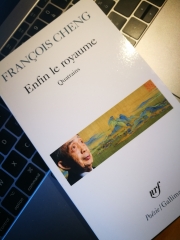

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918, en publiant un gros ouvrage exceptionnel à plusieurs titres : une trentaine d’écrivains « maison », réunis par Jean-Marie Laclavetine, écrivain et membre du comité de lecture de Gallimard, y ont exprimé ce que cet Armistice leur évoquait, car chacun (d'entre nous aussi) entretient avec la Grande Guerre un rapport particulier, fait de récits, de lectures, de souvenirs familiaux, de constructions imaginaires... Aussi, sont rassemblés sous un titre sobre fictions, récits, lettres, chants, discours... L’iconographie de cet ouvrage est par ailleurs impressionnante, qui offre une cinquantaine de gravures et d’estampes signées Félix Valloton, Otto Dix, Fernand Léger... réunies par l’historienne d’art Marine Branlard. Parmi les auteurs, des textes remarquables de Jean Hatzfeld, Boualem Sansal, Alexis Jenni, Aurélien Bellanger, Pierre Bergougnioux, François Cheng, Sylvie Germain, Marie Nimier, Carole Martinez, Jean-Christophe Rufin, ou encore Roger Grenier ont retenu notre attention, voire notre haleine. Un bel ouvrage qui a donné lieu, le 25 octobre dernier, à une lecture à la Maison de la Radio de certains textes par des membres de la Comédie-Française, et qui sera diffusée le 11 novembre prochain sur les ondes de France Culture. L.M.

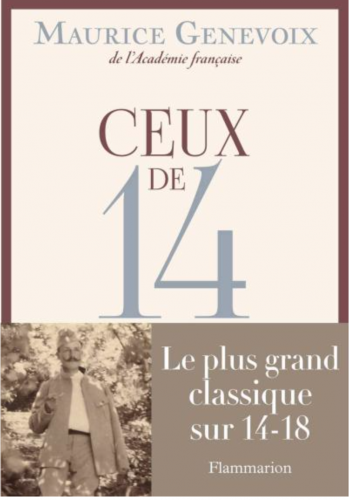

Genevoix n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur.

Genevoix n’exclut cependant jamais l’admiration pour le Jünger écrivain. Tous deux décrivent admirablement la mort de près, la peur de la peur –celle qui coupe les jambes, les silences, l’angoisse, et les beautés apaisantes de la nature qui chante tout autour de l’enfer. Tous deux se rejoignent autour de cette phrase du premier, aujourd’hui gravée sur le monument aux morts des Eparges : « Ce que nous avons fait c’était plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait ». Sauf qu’il ne s’agit pas, en l’occurrence, de surhumanité, mais de grandeur. Enfin, l'occasion nous est donnée de lire, relire l'immense Maurice Genevoix. Pour l'heure, nous nous cantonnerons à l'incomparable somme Ceux de 14, que nous avions chroniquée pour L'Express, à la faveur d'un mook consacré à la Grande Guerre, que nous avons largement nourri, et paru en 2014, forcément (le livre de Maurice Genevoix fut publié par Flammarion, et il est désormais disponible en format de poche, en GF). Nous parlerons à nouveau, un autre jour, d'un autre Genevoix essentiel - celui de la Sologne, de la chasse, de la braconne, des cerfs, des sangliers au corps à corps, des flaveurs de l'aube et des faveurs du crépuscule...