Ils pontifient, font toujours la gueule (ça fait sérieux, ça effraie un peu, ça maintient à distance, donc cela permet d’éviter d’avoir à prouver sa virtuelle compétence), affichent un mépris de serpent dans le regard, pissent du vinaigre froid avec leur voix, saluent à peine leurs confrères, ouvrent leur bec dur pour –eux !-, donner des leçons, apprendre au chef à cuisiner, au vigneron à faire du vin, et pour s’indigner aussi de la miette sur le tapis rouge. Deviennent mimétiques avec la caricature de leur sujet.

Les Suffisants des déjeuners de presse « vins » me donnent la nausée. Mes congénères se la pètent dès qu’ils ont un centilitre de pouvoir : une pigette ici, une chroniquouille là, un poste là-bas. Aveuglés par leur narcissisme de supérette, ils ne voient plus l’affligeant ridicule qui les habille de cep en cape. Ils portent une morgue sur tout leur être qui fait pitié à voir. Le vin ne leur est jamais source de plaisir, mais strictement sujet d’interrogations oiseuses qui font pro : ça les pose. Les voir déguster donne envie de boire de l’eau, avant de fuir. Jamais un sourire, toujours des mots de la NASA entre leurs dents tanniques, des traits, ou envois, péremptoires, des abréviations d’initiés qui ne se soucient que d’exclure (toi, t’es pas du club Mickey) et jamais de partager, ils goûtent un champagne zéro dosage humblement bien fait, en ayant l’air d’avaler de la pisse de chat aromatisée à l’huile de ricin, tout en affectant une mine d’enterrement. Crachent en se penchant comme on paie son IRPP.

Mon god, comme je les déteste chaque jour davantage ! Celui-ci, qui ne m’avait pas vu depuis des lustres (je deviens plus ours que par le passé -j’hiberne désormais toute l’année, et pour cause), m’annonce négligemment que c’est lui qui a choisi le restaurant où nous nous retrouvons, et que aussi, il a désormais le poste d’un ex-ponte du pif (comme si le lieu faisait l’homme, la fonction l’organe), le tout avec un air on ne peut plus dégagé, achevant avec pénibilité bien entendu ces deux phrases insipides, d’endive bouillie et non salée, en me tournant la tête, puisque je ne suis qu’un réceptacle de son égocentrisme et puis que, surtout, me sachant lesté de l’info qu’il lui faut déféquer à tout va avant le dessert, il se doit d’affecter un air louis le quatorzième dodelinant à Versailles, merde. Cet autre, au physique de charcutier enrichi déguisé en propriétaire bordelais, les dents du bonheur écartées plus que de raison, pigiste où, je ne le saurai pas puisque le gonze n’a pas daigné répondre à mon « bonjour », en arrivant en retard, à table (ou comment tirer de sa goujaterie une façon de gonfler son importance à l’hélium), parle par onomatopées à la con : « c’est comme à don-pé » (Dom Pérignon, champagne mythique et largement surestimé : voyez Sélosse et Drappier), « vous faites de la malo ? » (fermentation malolactique, la seconde après la fermentation alcoolique, pratiquée surtout sur les rouges), en s’adressant à notre hôte, qui doit, et se fader ces tronches de fiel, et payer grave le taulier. J’étouffe avec peine un fou rire, me crois au théâtre, mais non. Vite, le café !..

Dans ma banane bien pratique, se trouve mon Petit Lapaque des vins de copains, seconde édition. Je viens d’en achever la lecture. Je me dis d’abord : bon sang, pourquoi suis-je ici, puis : pourquoi n’est-il pas là, le Sébastien, avec l’ami Christian Authier, tant qu’à faire ! On se serait bien marrés. J’ai soudain envie de brandir son précieux bréviaire des vins naturels des gens vrais qui aiment la vie et le vin comme elle, mais ce serait donner de la confiture aux cochons qu’ils sont de toute façon. Donc je rengaine, n’attends pas le café, embrasse mes puissances invitantes (proprio, attachée de presse), et file. Enfin de l’air frais. Respiration à fond. Mes poumons, mon cœur, ma peau, tout ce monde dévasté à la manière d’une plante sensitive repliée, d’une d’antenne d’escargot, sous le doigt d’un gosse, en avait besoin urgemment. L’été fuit. Un premier et timide fond d’air automnal pointe sa fraîcheur, dans la courte rue. Je me pose sur un banc accorte, reprends le bouquin vert, ma lecture annotée partout en marge, du Pitchoun Lapaque (Actes Sud, 16€ : le prix d'un anjou blanc des époux Mosse, d'un morgon rouge, cuvée Corcelette de Jean Foillard, ou d'un moulin-à-vent d'Yvon Métras). Parce que sa lecture est on ne peut plus salutaire, par les temps qui galopent à pas de géant. Une voiture passe à faible allure et par sa vitre avant gauche, s’échappe le timbre d’une voix de ténor qui poursuit l’Ave Maria de Schubert. Je revois tout à trac le regard si doux de mon père lorsqu’il écoutait, à fond, poing fermé sous une joue, la gauche en général, celui de Gounod. Version que nous passâmes dans la cathédrale de Bayonne le matin de son enterrement, il y a deux ans et un tas de poussières. Lapaque, donc. Peu de gens, je crois, peuvent se targuer d’avoir lu comme je l’ai fait, un guide, de la page Une à la page 200, comme on prend un roman à bras le corps, parce qu’ils ne cherchaient pas seulement un nom, une adresse, un conseil, une appellation. Je l’ai fait, et avec un plaisir gourmand, car Sébastien Lapaque est un « page-turner ». C’est le Doug’ Kennedy des guides des vins qui comptent. Dire que son livre est gouleyant seroit une facilité à laquelle je viendrons de céder. Son livre est précieux, à l’heure des Foires aux vinasses, à la sortie des guides fourvoyés, des suppléments pré-achetés par la pube. Il dit tendrement ce que d’aucuns ne diront pas : les vins dopés, la chimie et ses intrants dans les rangs, les chais, partout, la technique qui tue (voyez Ellul, Bordelais d’adoption). Lapaque part en guerre, Jeanne d’Arc sans armure (ce sont ses élytres d’honneur), depuis le velours côtelé des vignes d’un hexagone choisi, jusqu’aux contreforts confits d’orgueil des destructeurs d’intensité, dirait Char, qui ne crachait pas sur le vacqueyras, soit ceux qui espèrent avoir, peu à peu, la peau de l’élégance –puisqu’ils n’y auront jamais accès ; par impuissance. Son credo est celui qui loue les vins simples, ceux qui expriment le fruit, le sol, le soleil, l’accompagnement du vigneron à force de caresses et de « sentido ». Lapaque évoque ces Wagabonds aimant vivre hors des rails, dirait Finkielkraut. Il vante –avec une modestie salutaire et méritoire, les vins de potes, de rigolade et d’anti-grisaille. Dessine au moyen d’un compas qui ressemblerait à un « de gaulle » marin, la géographie nouvelle du goût, la nouvelle cartographie du sang de la vigne. Il ne prêche pas dans le désert. Sait, en sourdine, qu’il a raison. Qu’il est avant-gardiste dans son genre. Humble, le genre. Il défend ce 1% de la population des vignerons, en y croyant dur comme fer. Il met les pendules à l’heure, nous prévient : le bio c’est du flanc, encore, puisque cela concerne (stricto sensu) le fruit appelé raisin, pas encore le produit (à peine !) transformé, appelé vin. Le législateur est à la traîne. Cela ne nous empêche pas de boire. Jeanne d’Lapaque s’en va-t’en-guerre contre ces légions de chimistes appelés wine-makers… Et nous propose de boire des vendanges qui n’exigent pas que nous nous ruinions pour avoir du plaisir. Pour commencer : « Du raisin beau et lent à mûrir honoré du travail d’un jardinier passionné tout au long de l’année, des cépages autochtones plantés sur leurs terroirs d’élection, une vinification non interventionniste sans produits maquillants, un élevage court sans abus de bois neuf. C’est avec de tels vins qu’on retrouve les arômes primaires de la fermentation du fruit pressé. » Lapaque fait l’éloge des vins vivants et sincères, élaborés par ceux que la morale dominante appelle les « déviants ». Scud bazardé comme une blessure à venir, le projectile est en général reçu comme une flatterie involontaire, souligne Lapaque, lequel conchie aussi les rats de cave qui contemplent leurs flacons à la lueur d’une lampe de poche. Ils ignorent que, « la cave, c’est ce qui reste quand on a tout bu » (le mot est de Pierre Veilletet, qui fut mon premier rédacteur en chef, à « Sud-Ouest »). Ne vivent pas. Ne rient pas souvent non plus, ou bien de façon snob. Brrr…

Une autre fois, je reviendrai sur le petit Lapaque pour évoquer certains vignerons dont il fait l’éloge sur 200 pages. En attendant, courez l’acheter. On en reparlera mieux ainsi, ensemble. À la vôtre.

http://www.deezer.com/fr/#music/claude-nougaro/l-enfant-phare-238944

21 ans après sa disparition, voici un nouvel inédit de René Char. Oh, il s'agit de peu, mais Le Trousseau de Moulin Premier, qui paraît ce mois-ci à La Table Ronde, est un ravissant petit livre-objet sous emboîtage, une sorte de fac-similé d'un carnet de cartes postales anciennes de l'Isle-sur-la-Sorgue (point d'ancrage dans le monde durant toute la vie du poète), rehaussé d'une poignée de vers aphoristiques, d'amorces de poèmes (tous manuscrits) publiés l'année d'avant

21 ans après sa disparition, voici un nouvel inédit de René Char. Oh, il s'agit de peu, mais Le Trousseau de Moulin Premier, qui paraît ce mois-ci à La Table Ronde, est un ravissant petit livre-objet sous emboîtage, une sorte de fac-similé d'un carnet de cartes postales anciennes de l'Isle-sur-la-Sorgue (point d'ancrage dans le monde durant toute la vie du poète), rehaussé d'une poignée de vers aphoristiques, d'amorces de poèmes (tous manuscrits) publiés l'année d'avant

Ponto est un chien tyrannique, despotique, qui absorbe John Limpley, son maître, lequel est monomaniaque : il ne peut aimer qu’un être à la fois. Il voue un amour immodéré, presque indécent, au chien. Puis Betsy, sa jeune femme, attend un enfant. Limpley délaisse donc brutalement Ponto, lequel déprime, puis couve une vengeance terrible. L’enfant naît, c’est une fille, aussitôt adulée, idolâtrée. Ponto cherche la faille : une porte entr’ouverte, un jour, et il bondit sur l’enfant, qui lui échappe de justesse, au prix d’une lutte âpre avec le maître. Sa rage une fois contenue, Limpley se sépare du chien, le confie au boucher voisin. Ponto rôde, mais nul n’y prête vraiment attention. Puis, un jour, plus tard, à la faveur d’un moment d’inattention, le temps d’un thé pris à l’étage, le landau de la petite est laissé un instant. Il dévale inexplicablement le jardin, s’abîme dans le canal proche, l’enfant se noie. Le malheur majuscule s’abat comme une chape de plomb irrémédiable. L’enquête policière ne donne rien. Le mystère a force de loi, et c’est le plus terrible. « Un soupçon légitime

Ponto est un chien tyrannique, despotique, qui absorbe John Limpley, son maître, lequel est monomaniaque : il ne peut aimer qu’un être à la fois. Il voue un amour immodéré, presque indécent, au chien. Puis Betsy, sa jeune femme, attend un enfant. Limpley délaisse donc brutalement Ponto, lequel déprime, puis couve une vengeance terrible. L’enfant naît, c’est une fille, aussitôt adulée, idolâtrée. Ponto cherche la faille : une porte entr’ouverte, un jour, et il bondit sur l’enfant, qui lui échappe de justesse, au prix d’une lutte âpre avec le maître. Sa rage une fois contenue, Limpley se sépare du chien, le confie au boucher voisin. Ponto rôde, mais nul n’y prête vraiment attention. Puis, un jour, plus tard, à la faveur d’un moment d’inattention, le temps d’un thé pris à l’étage, le landau de la petite est laissé un instant. Il dévale inexplicablement le jardin, s’abîme dans le canal proche, l’enfant se noie. Le malheur majuscule s’abat comme une chape de plomb irrémédiable. L’enquête policière ne donne rien. Le mystère a force de loi, et c’est le plus terrible. « Un soupçon légitime

VINS DE CHOIX

VINS DE CHOIX

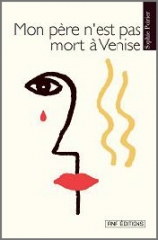

Le second roman de Sophie Poirier règle les comptes avec ces pères, jeunes "adultes en chantier" en 68, devenus matznéviens, comme on a pu être hussard ou mao. De ces pères libertins et désinvoltes, amateurs de chair fraîche, cyniques et finalement pathétiques, que le destin –appelé justice par les médisants au regard torve-, rattrape un jour ou l’autre. Ils ont négligé les enfants qu’ils ont faits avant de mûrir, et à côté desquels ils sont passés, préférant courir, égoïstes au cœur d’artichaut sec, après des chimères pour pub Lolita de Lempicka. C’est la fille de l’un d’eux qui parle. Sans concessions. Avec la douleur en elle et au bout du stylo, comme des hameçons plantés au cœur et à la lèvre. Sophie Poirier nous avait déjà donné La libraire a aimé

Le second roman de Sophie Poirier règle les comptes avec ces pères, jeunes "adultes en chantier" en 68, devenus matznéviens, comme on a pu être hussard ou mao. De ces pères libertins et désinvoltes, amateurs de chair fraîche, cyniques et finalement pathétiques, que le destin –appelé justice par les médisants au regard torve-, rattrape un jour ou l’autre. Ils ont négligé les enfants qu’ils ont faits avant de mûrir, et à côté desquels ils sont passés, préférant courir, égoïstes au cœur d’artichaut sec, après des chimères pour pub Lolita de Lempicka. C’est la fille de l’un d’eux qui parle. Sans concessions. Avec la douleur en elle et au bout du stylo, comme des hameçons plantés au cœur et à la lèvre. Sophie Poirier nous avait déjà donné La libraire a aimé  Voir, dans la même livraison de Pays basque magazine, un papier sur la Venta Burkaïtz, un restaurant niché au Col des Veaux, près du Pas de Roland, après Itxassou, dans la montagne basque (avant-goût) :

Voir, dans la même livraison de Pays basque magazine, un papier sur la Venta Burkaïtz, un restaurant niché au Col des Veaux, près du Pas de Roland, après Itxassou, dans la montagne basque (avant-goût) :

Byron l’appelait « le masque de l’Italie ». Derrière le masque, je vois Vénus.

Byron l’appelait « le masque de l’Italie ». Derrière le masque, je vois Vénus. composent les Sestieri, les six quartiers principaux : Castello, San Piero, l’Arsenal, San Marco, Canal Grande et Canareggio. Certaines rues ont des noms étranges, comme la rue « du soleil qui mène à la cour des ordures ». D’autres finissent en cul-de-sac, version locale : au hasard de ces rues noires où l’on n’entend que ses propres pas et où nous ne croisons que des amoureux et des chats, il arrive de trouver un canal pour seule issue. J’aime particulièrement San Michele, l’île cimetière, parce qu’elle sent la résine, la tulipe et la terre fraîchement retournée. L’herbe caresse nonchalamment les tombes comme des anémones de mer et les cyprès, raides comme des morts debout, y figurent un orgue gigantesque et silencieux.

composent les Sestieri, les six quartiers principaux : Castello, San Piero, l’Arsenal, San Marco, Canal Grande et Canareggio. Certaines rues ont des noms étranges, comme la rue « du soleil qui mène à la cour des ordures ». D’autres finissent en cul-de-sac, version locale : au hasard de ces rues noires où l’on n’entend que ses propres pas et où nous ne croisons que des amoureux et des chats, il arrive de trouver un canal pour seule issue. J’aime particulièrement San Michele, l’île cimetière, parce qu’elle sent la résine, la tulipe et la terre fraîchement retournée. L’herbe caresse nonchalamment les tombes comme des anémones de mer et les cyprès, raides comme des morts debout, y figurent un orgue gigantesque et silencieux. C'est un gamay nature élevé à Romanèche-Thorins par Karine et Cyril Alonso, lesquels produisent également un beaujolais-villages : Château gonflable, un chardonnay nature appelé Swimming Poule, ainsi qu'un chardonnay perlant, Veau qu'a bu l'R. C'est drôle et bon, tandis que dans de nombreux endroits, surtout vers Bordeaux, ça n'a jamais été drôle et c'est même plus bon.

C'est un gamay nature élevé à Romanèche-Thorins par Karine et Cyril Alonso, lesquels produisent également un beaujolais-villages : Château gonflable, un chardonnay nature appelé Swimming Poule, ainsi qu'un chardonnay perlant, Veau qu'a bu l'R. C'est drôle et bon, tandis que dans de nombreux endroits, surtout vers Bordeaux, ça n'a jamais été drôle et c'est même plus bon. Un géant s'en va.

Un géant s'en va. concoctée par Laure Adler pour Actes Sud, qui me coud les lèvres

concoctée par Laure Adler pour Actes Sud, qui me coud les lèvres Devant un si brillant humour (basque), respect...

Devant un si brillant humour (basque), respect...

La palme du vin le plus dévergondé (et bon à la fois) revient à Pascal Simonutti, du Domaine du Pré Noir, en appellation Touraine Mesland : On s'en bat les couilles! Vin de bagnole (ou) Boire tue. (un seul vin, mais deux étiquettes au choix).

La palme du vin le plus dévergondé (et bon à la fois) revient à Pascal Simonutti, du Domaine du Pré Noir, en appellation Touraine Mesland : On s'en bat les couilles! Vin de bagnole (ou) Boire tue. (un seul vin, mais deux étiquettes au choix). vins canailles, ce sont avant tout des vins naturels. La plupart sont élevés en biodynamie et ne sont donc non filtrés et non soufrés. Ces nouveaux vignerons se fichent des règles drastiques de l’Institut national des appellations d’origine (Inao), qui décide des cépages (et des volumes) selon les régions, préférant « jouer » avec les assemblages et se passer d’une Appellation d’origine contrôlée (AOC). Ils sont ainsi, parfois (dé)classés en « vin de pays » ou en « vin de table ». Cela est vécu comme un gage de liberté, qui n’obère pas un succès grandissant : par chance, la confiance du consommateur ne se limite plus à un mot prestigieux (bordeaux, par exemple), inscrit sur une étiquette, mais davantage au discours relais de leur caviste ou au bouche à oreille. Et via les bistrots à vins et autres brasseries qui les proposent avec enthousiasme. ©L.M.

vins canailles, ce sont avant tout des vins naturels. La plupart sont élevés en biodynamie et ne sont donc non filtrés et non soufrés. Ces nouveaux vignerons se fichent des règles drastiques de l’Institut national des appellations d’origine (Inao), qui décide des cépages (et des volumes) selon les régions, préférant « jouer » avec les assemblages et se passer d’une Appellation d’origine contrôlée (AOC). Ils sont ainsi, parfois (dé)classés en « vin de pays » ou en « vin de table ». Cela est vécu comme un gage de liberté, qui n’obère pas un succès grandissant : par chance, la confiance du consommateur ne se limite plus à un mot prestigieux (bordeaux, par exemple), inscrit sur une étiquette, mais davantage au discours relais de leur caviste ou au bouche à oreille. Et via les bistrots à vins et autres brasseries qui les proposent avec enthousiasme. ©L.M. C'est incroyable le nombre de personnes qui n'ont acheté que deux livres, cette rentrée : le Ndiaye et le Mauvignier, plus, éventuellement, un ou deux autres, comme le Quignard (photo) ou le Zafon (d'ailleurs j'en fais partie). Plus fou est le nombre de ceux qui lisent le Beigbeder : j'en vois partout dans les transports en commun, et ça me rend jaloux !

C'est incroyable le nombre de personnes qui n'ont acheté que deux livres, cette rentrée : le Ndiaye et le Mauvignier, plus, éventuellement, un ou deux autres, comme le Quignard (photo) ou le Zafon (d'ailleurs j'en fais partie). Plus fou est le nombre de ceux qui lisent le Beigbeder : j'en vois partout dans les transports en commun, et ça me rend jaloux !

c’est la vache qui fait les toros et son sang -donc ses qualités et ses défauts-, circule également dans les veines de ses petits.

c’est la vache qui fait les toros et son sang -donc ses qualités et ses défauts-, circule également dans les veines de ses petits.

s’en prend désormais aux matoles à ortolans de quelques irréductibles hédonistes Landais, au nom d’un légalisme radical. Le scénario est invariable : le président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, bardé de caméras de grandes chaînes de télévision, convoquées pour l’événement planétaire, précédé et encadré d’une confortable escorte policière, fait sa promo,

s’en prend désormais aux matoles à ortolans de quelques irréductibles hédonistes Landais, au nom d’un légalisme radical. Le scénario est invariable : le président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, bardé de caméras de grandes chaînes de télévision, convoquées pour l’événement planétaire, précédé et encadré d’une confortable escorte policière, fait sa promo,

oh, ce n'est presque rien, juste un petit livre

oh, ce n'est presque rien, juste un petit livre

Décimera-t-elle,

Décimera-t-elle,![jabès [edmond] 03.jpg](http://leonmazzella.hautetfort.com/media/00/01/470231279.jpg)

Le livre de Jabès ne ressemble pas au « Livre de sable » de Borgès, c’est-à-dire au « livre-légende », au livre mémoire, au livre anonyme comme un proverbe, même si, comme Jabès le disait lui-même, « mon livre est fait sur du sable et avec du sable. Ce n’est pas non plus tout à fait « Le livre à venir » dans le sens où l’entendait Maurice Blanchot : « Mon livre », m’a dit Jabès, « se projette toujours dans un autre livre, c’est un nouveau commencement, pas un recommencement. Le livre, c’est la durée. Un projet d’avenir. Un mouvement perpétuel, en somme. A l’instar de ceux qui, comme le poète Yves Bonnefoy, pensent que « l’imperfection est la cime », Edmond Jabès pensait que l’inachevé est la fin et que les chemins qui ne mènent nulle part (chers à Heidegger), valent mieux que ceux qui ont une destination certaine. Citant Valéry : « L’essentiel est de ne jamais arriver », Jabès montrait combien il était convaincu que les seules limites du livre sont nos propres limites. Au fond, cet homme viscéralement incapable de tout enracinement, avait finalement trouvé ses racines dans le livre –en tant que lieu.

Le livre de Jabès ne ressemble pas au « Livre de sable » de Borgès, c’est-à-dire au « livre-légende », au livre mémoire, au livre anonyme comme un proverbe, même si, comme Jabès le disait lui-même, « mon livre est fait sur du sable et avec du sable. Ce n’est pas non plus tout à fait « Le livre à venir » dans le sens où l’entendait Maurice Blanchot : « Mon livre », m’a dit Jabès, « se projette toujours dans un autre livre, c’est un nouveau commencement, pas un recommencement. Le livre, c’est la durée. Un projet d’avenir. Un mouvement perpétuel, en somme. A l’instar de ceux qui, comme le poète Yves Bonnefoy, pensent que « l’imperfection est la cime », Edmond Jabès pensait que l’inachevé est la fin et que les chemins qui ne mènent nulle part (chers à Heidegger), valent mieux que ceux qui ont une destination certaine. Citant Valéry : « L’essentiel est de ne jamais arriver », Jabès montrait combien il était convaincu que les seules limites du livre sont nos propres limites. Au fond, cet homme viscéralement incapable de tout enracinement, avait finalement trouvé ses racines dans le livre –en tant que lieu.

soif

soif

à partir de là, tout se joue.

à partir de là, tout se joue. Survols en hélico pour les besoins d'un livre que j'achève d'écrire sur les lacs et barrages pyrénéens (Privat, octobre prochain). Une vue parmi beaucoup d'autres. Impressions fortes. Très fortes. Davantage au sol, caminando jusqu'au lac convoité. A suivre.

Survols en hélico pour les besoins d'un livre que j'achève d'écrire sur les lacs et barrages pyrénéens (Privat, octobre prochain). Une vue parmi beaucoup d'autres. Impressions fortes. Très fortes. Davantage au sol, caminando jusqu'au lac convoité. A suivre.

000 voitures se ruent chaque jour sans s’arrêter à Aïnhoa, des asperges made in China sont paraît-il vendues ! Ici, c’est du local pur jus). Avant le coup de feu, en saison, Xavier part cueillir les figues de son figuier, à Dancharia, pour le jambon aux figues « comme ça elles ne passent pas par le frigo ! », dit-il. Stéphane est en salle, Maritxu et Marion sont à la direction, et plusieurs petits-enfants prétendent à la succession, dont Louis, déjà étudiant au Lycée hôtelier de Biarritz.

000 voitures se ruent chaque jour sans s’arrêter à Aïnhoa, des asperges made in China sont paraît-il vendues ! Ici, c’est du local pur jus). Avant le coup de feu, en saison, Xavier part cueillir les figues de son figuier, à Dancharia, pour le jambon aux figues « comme ça elles ne passent pas par le frigo ! », dit-il. Stéphane est en salle, Maritxu et Marion sont à la direction, et plusieurs petits-enfants prétendent à la succession, dont Louis, déjà étudiant au Lycée hôtelier de Biarritz.

Ducasse et dirigée depuis son ouverture par un hédoniste, François Ricau, Ostapé donc, possède de nombreux atouts, dont un chef de talent : Claude Calvet. Avec des perles comme Julie en salle, une belle carte proposant un veau élevé sous la mère, acheté sur pieds à la ferme voisine de Suraya, de même que le « mamia » (caillé de brebis) du petit-déjeuner, provient d’une ferme que l’on aperçoit en le dégustant depuis la terrasse d’Ostapé ( : « sous la feuille de chêne »), ce lieu magique, qui offre des suites d’un raffinement rare, a tout compris de l’équation du plaisir. D’ailleurs, afin de pouvoir le prolonger sans risque, Ricau propose la nuit à moitié prix, après dîner. Histoire d’oublier les virages de la route d’un retour qu’il est bon de différer.

Ducasse et dirigée depuis son ouverture par un hédoniste, François Ricau, Ostapé donc, possède de nombreux atouts, dont un chef de talent : Claude Calvet. Avec des perles comme Julie en salle, une belle carte proposant un veau élevé sous la mère, acheté sur pieds à la ferme voisine de Suraya, de même que le « mamia » (caillé de brebis) du petit-déjeuner, provient d’une ferme que l’on aperçoit en le dégustant depuis la terrasse d’Ostapé ( : « sous la feuille de chêne »), ce lieu magique, qui offre des suites d’un raffinement rare, a tout compris de l’équation du plaisir. D’ailleurs, afin de pouvoir le prolonger sans risque, Ricau propose la nuit à moitié prix, après dîner. Histoire d’oublier les virages de la route d’un retour qu’il est bon de différer. Et voilà, et c'est merveilleux : l'ami Patrick Espagnet (1950-2004), qui fut un très brillant journaliste (sportif) à Sud-Ouest et un trop bref écrivain (La Gueuze, Les Noirs, XV histoires de rugby), a son Festival! A Grignols (Gironde) où il naquit. Cela se passe à la fin du mois. Demandez le programme : http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article100002304

Et voilà, et c'est merveilleux : l'ami Patrick Espagnet (1950-2004), qui fut un très brillant journaliste (sportif) à Sud-Ouest et un trop bref écrivain (La Gueuze, Les Noirs, XV histoires de rugby), a son Festival! A Grignols (Gironde) où il naquit. Cela se passe à la fin du mois. Demandez le programme : http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article100002304

SYRAH : LA PUISSANCE SEREINE

SYRAH : LA PUISSANCE SEREINE reportage en pays basque intérieur.

reportage en pays basque intérieur. les oiseaux savent

les oiseaux savent grrrand chez arrambide à saint-jean-pied-de-port (comme d'hab'), idem à oppoca et ithurria à aïnhoa, incursion intéressante chez philippe à biarritz, au kaïku de saint-jean-de-luz aussi, et la concha la nuit, devant le brouillarta, lorsque le clapot atlantique fait la pige à la méditerranée...

grrrand chez arrambide à saint-jean-pied-de-port (comme d'hab'), idem à oppoca et ithurria à aïnhoa, incursion intéressante chez philippe à biarritz, au kaïku de saint-jean-de-luz aussi, et la concha la nuit, devant le brouillarta, lorsque le clapot atlantique fait la pige à la méditerranée... un tiop de sagarno (cidre basque) à ostillopitz (sare) chez jean-élie, un tross d'ardi gasna chez maïté goni à saint-martin d'arrossa,

un tiop de sagarno (cidre basque) à ostillopitz (sare) chez jean-élie, un tross d'ardi gasna chez maïté goni à saint-martin d'arrossa, boeufs), relire toulet au bar françois, à bayonne, se perdre les yeux dans le courant de la nive, se redire que sainte-barbe, à saint-jean-de-luz (bon, d'accord, l'intérieur devient ici largement extérieur, mais on n'est pas des veaux marins non plus) possède une vue qui permet, par beau temps (le cas, dimanche dernier) de réserver une tournée de txakoli au txantxangorri, à hondarribia (fontarrabie) quasiment à la voix,

boeufs), relire toulet au bar françois, à bayonne, se perdre les yeux dans le courant de la nive, se redire que sainte-barbe, à saint-jean-de-luz (bon, d'accord, l'intérieur devient ici largement extérieur, mais on n'est pas des veaux marins non plus) possède une vue qui permet, par beau temps (le cas, dimanche dernier) de réserver une tournée de txakoli au txantxangorri, à hondarribia (fontarrabie) quasiment à la voix,

Reprendre la lecture des Ménines, de Velasquez, faite par Michel Foucault, au début de ses monumentaux Mots et les choses, c’est boire une vision lumineuse et infiniment tonique du peintre et de ses doubles.

Reprendre la lecture des Ménines, de Velasquez, faite par Michel Foucault, au début de ses monumentaux Mots et les choses, c’est boire une vision lumineuse et infiniment tonique du peintre et de ses doubles.

« C’est comme si nous marchions sur la Lune, vous ne trouvez pas ? D’ailleurs, les tests des robots qui iront sur Mars ont été effectués ici il y a deux mois. Et c’est ici que des scènes de La Guerre des étoiles ont été tournées ». Mary Cabral, guide intrépide au mollet d’acier, de l’association Patea sus montes, saute comme un isard d’une roche volcanique à l’autre. Les sentiers balisés sont nombreux dans la région phare du Teide, point culminant de l’île, des Canaries, d’Espagne et de l’Atlantique.

« C’est comme si nous marchions sur la Lune, vous ne trouvez pas ? D’ailleurs, les tests des robots qui iront sur Mars ont été effectués ici il y a deux mois. Et c’est ici que des scènes de La Guerre des étoiles ont été tournées ». Mary Cabral, guide intrépide au mollet d’acier, de l’association Patea sus montes, saute comme un isard d’une roche volcanique à l’autre. Les sentiers balisés sont nombreux dans la région phare du Teide, point culminant de l’île, des Canaries, d’Espagne et de l’Atlantique.  Avec ses 3718 mètres d’altitude, le volcan endormi domine un parc immense, riche de concrétions et de rochers aux formes étranges prisés des fous d’escalade, de coulées de lave couleur réglisse ou chocolat, et où vivent, parmi une flore incroyablement riche pour un paysage si sec, un lézard, le tizon (Gallota galloti) et un pinson (bleu) endémiques. Le refuge d’Altavista, à 3500 mètres, propose un confort spartiate et donne envie de le quitter tôt pour saluer l’aube au plus près du sommet (un téléphérique dépose à 3500 m, mais demande 25€ à chaque passager). Un parador se trouve aussi dans la Caldera (cratère géant produit par l’effondrement de la partie centrale des volcans), parmi les Roques de Garcia, à 2300 m d’altitude quand même. Tenerife ne plaisante pas avec la nature. Ici, on ne ramasse aucune pierre volcanique (leur tas à l’aéroport du retour, derrière le scanner, est néanmoins impressionnant), aucune fleur non plus, et on ne dévie pas d’une semelle : randonner hors-piste peut coûter 600€ d’amendes."

Avec ses 3718 mètres d’altitude, le volcan endormi domine un parc immense, riche de concrétions et de rochers aux formes étranges prisés des fous d’escalade, de coulées de lave couleur réglisse ou chocolat, et où vivent, parmi une flore incroyablement riche pour un paysage si sec, un lézard, le tizon (Gallota galloti) et un pinson (bleu) endémiques. Le refuge d’Altavista, à 3500 mètres, propose un confort spartiate et donne envie de le quitter tôt pour saluer l’aube au plus près du sommet (un téléphérique dépose à 3500 m, mais demande 25€ à chaque passager). Un parador se trouve aussi dans la Caldera (cratère géant produit par l’effondrement de la partie centrale des volcans), parmi les Roques de Garcia, à 2300 m d’altitude quand même. Tenerife ne plaisante pas avec la nature. Ici, on ne ramasse aucune pierre volcanique (leur tas à l’aéroport du retour, derrière le scanner, est néanmoins impressionnant), aucune fleur non plus, et on ne dévie pas d’une semelle : randonner hors-piste peut coûter 600€ d’amendes."

"Du côté de Los Cristianos et de la plage de Las Americas (Puerto Colon), au Sud, le béton est heureusement circonscrit dans des complexes touristiques, sur un périmètre restreint. 65% du potentiel hôtelier de Tenerife y sont néanmoins concentrés. Au-delà, c’est aussitôt la campagne et la montagne, des vignes en terrasse qui grimpent à l’assaut du Teide, lequel ferme le paysage, et devant, passé le port de pêche « bio » et sa criée (ici, aucune pêche aux filets : même le thon rouge est pêché à la ligne !), il est possible d’embarquer pour aller observer les baleines (des globicéphales macrorynchus, en réalité), appelées baleines pilotes parce qu’elles guidaient les marins vers les eaux calmes.

"Du côté de Los Cristianos et de la plage de Las Americas (Puerto Colon), au Sud, le béton est heureusement circonscrit dans des complexes touristiques, sur un périmètre restreint. 65% du potentiel hôtelier de Tenerife y sont néanmoins concentrés. Au-delà, c’est aussitôt la campagne et la montagne, des vignes en terrasse qui grimpent à l’assaut du Teide, lequel ferme le paysage, et devant, passé le port de pêche « bio » et sa criée (ici, aucune pêche aux filets : même le thon rouge est pêché à la ligne !), il est possible d’embarquer pour aller observer les baleines (des globicéphales macrorynchus, en réalité), appelées baleines pilotes parce qu’elles guidaient les marins vers les eaux calmes.  Sédentaire, la colonie de cette partie de l’île, riche de 400 individus environ, se rencontre à un mille des côtes à peine, à la faveur du relief volcanique qui plonge immédiatement le rivage à des fonds vertigineux. Là où les baleines vont se nourrir de gros calmars la nuit. Le jour, elles se nourrissent de petits calmars en surface. Elles ne sont pas farouches, et nager parmi elles en masque, tuba et palmes, est un bonheur ineffable. Unique. Les baleines avancent lentement, en ligne, plongent suavement, disparaissent soudain dans le noir des profondeurs, puis réapparaissent pour respirer bruyamment à quelques mètres de vous. « Ailleurs, il faudrait faire 20 à 30 milles pour pouvoir en observer », précise Sergio Hanquet, spécialiste des cétacés, auteur d’ouvrages sur le sujet... "

Sédentaire, la colonie de cette partie de l’île, riche de 400 individus environ, se rencontre à un mille des côtes à peine, à la faveur du relief volcanique qui plonge immédiatement le rivage à des fonds vertigineux. Là où les baleines vont se nourrir de gros calmars la nuit. Le jour, elles se nourrissent de petits calmars en surface. Elles ne sont pas farouches, et nager parmi elles en masque, tuba et palmes, est un bonheur ineffable. Unique. Les baleines avancent lentement, en ligne, plongent suavement, disparaissent soudain dans le noir des profondeurs, puis réapparaissent pour respirer bruyamment à quelques mètres de vous. « Ailleurs, il faudrait faire 20 à 30 milles pour pouvoir en observer », précise Sergio Hanquet, spécialiste des cétacés, auteur d’ouvrages sur le sujet... " Lisez "M", mensuel du journal "Le Monde", paru aujourd'hui à Paris et qui sera en province demain. Voici un extrait d'un reportage effectué au Panama, pages 38, 39 & 40 (ma chronique vins a encore sauté!.. Grrr... Vive la pub).

Lisez "M", mensuel du journal "Le Monde", paru aujourd'hui à Paris et qui sera en province demain. Voici un extrait d'un reportage effectué au Panama, pages 38, 39 & 40 (ma chronique vins a encore sauté!.. Grrr... Vive la pub). « Nous avons fui en pirogue notre province du Darien parce que les guérilleros venus de Colombie nous pillaient et nous agressaient et que la réglementation du Parc national nous a subitement interdit de pratiquer l’agriculture et l’élevage. Ici, dans la province de Panama, nous sommes à l’abri et nous survivons de l’artisanat. » En écoutant Atilano, vêtu d’un simple pagne et la peau peinte de noir au hawa, le fruit d’un arbre local, nous avons l’impression de voir, en couleurs, les photos prises par Claude Lévi-Strauss, qui illustrent ses Tristes Tropiques. Atilano est le chef de la communauté Embera des bords du fleuve Gatun, non loin des écluses éponymes du canal de Panama. Embera Quera –du nom d’un parfum endémique, compte 23 familles totalisant 70 personnes sur les 800 que compte, dans la province de Panama, un groupe pacifique et allergique au progrès. Atilano Flaco n’est pas dupe : « Nous avons conscience d’être des Indiens de Réserve, mais notre peuple ayant toujours été rebelle à toute organisation sociale, nous disparaîtrons en résistant à notre manière. » Il sait que sa communauté participe d’un écotourisme de pacotille, « ethnique », en accueillant des groupes avec de rapides démonstrations de danses folkloriques en costumes de gala, fleurs d’hibiscus dans les cheveux et peintures tribales sur le corps. Atilano ajoute : « C’était ça, ou disparaître rapidement. Et nous tenons au maintien intact de notre culture. »

« Nous avons fui en pirogue notre province du Darien parce que les guérilleros venus de Colombie nous pillaient et nous agressaient et que la réglementation du Parc national nous a subitement interdit de pratiquer l’agriculture et l’élevage. Ici, dans la province de Panama, nous sommes à l’abri et nous survivons de l’artisanat. » En écoutant Atilano, vêtu d’un simple pagne et la peau peinte de noir au hawa, le fruit d’un arbre local, nous avons l’impression de voir, en couleurs, les photos prises par Claude Lévi-Strauss, qui illustrent ses Tristes Tropiques. Atilano est le chef de la communauté Embera des bords du fleuve Gatun, non loin des écluses éponymes du canal de Panama. Embera Quera –du nom d’un parfum endémique, compte 23 familles totalisant 70 personnes sur les 800 que compte, dans la province de Panama, un groupe pacifique et allergique au progrès. Atilano Flaco n’est pas dupe : « Nous avons conscience d’être des Indiens de Réserve, mais notre peuple ayant toujours été rebelle à toute organisation sociale, nous disparaîtrons en résistant à notre manière. » Il sait que sa communauté participe d’un écotourisme de pacotille, « ethnique », en accueillant des groupes avec de rapides démonstrations de danses folkloriques en costumes de gala, fleurs d’hibiscus dans les cheveux et peintures tribales sur le corps. Atilano ajoute : « C’était ça, ou disparaître rapidement. Et nous tenons au maintien intact de notre culture. »