Belles plumes d'Algérie

Papier paru dans le hors-série de L'EXPRESS, actuellement en kiosque, consacré aux Pieds-Noirs (rédaction en chef : Philippe Bidalon et Léon Mazzella) :

La littérature pied-noire naît avec Camus, mais le maître a engendré et continue d'engendrer pléthore de bons auteurs pieds-noirs.

Par Léon Mazzella

La littérature pied-noire – de qualité- naît au milieu des années trente avec les premiers textes d’Albert Camus, comme « L’Envers et l’endroit », et « Noces », publiés par Edmond Charlot. Cet éditeur libraire algérois fit beaucoup pour cette littérature naissante, avec son confrère Baconnier (auquel on associe le nom de Charles Brouty, illustrateur célèbre), et qui publia notamment « Jeunes saisons » d’Emmanuel Roblès, ainsi que des textes algériens capitaux, comme « Jours de Kabylie », de Mouloud Feraoun. Les auteurs phares de cette pépinière furent regroupés autour de « L’Ecole d’Alger » avec Charlot pour éditeur, et comptait, aux côtés d’Albert Camus, Emmanuel Roblès, Jules Roy, le philosophe Jean Grenier, le romancier René-Jean Clot ou encore le poète Max-Pol Fouchet. Ainsi que Gabriel Audisio et Jean Sénac.

Donc, Camus. Avec « Noces », « L’Eté », « La Peste », « L’Etranger », « Le Premier homme »… L’ombre tutélaire du Nobel 1957 plane sur la littérature pied-noire comme celle d'un mancenillier. Sa génération connut de grandes plumes. Il n'est qu'à citer Jules Roy (1907-2000), dont la précieuse saga « Les Chevaux du soleil » (Omnibus), ainsi qu’un livre devenu un classique, « La Guerre d’Algérie» (Bourgois), demeurent des ouvrages majeurs, sans concession le second, et inaltérables. Emmanuel Roblès (1914-1995), qui fit tant pour les écrivains pieds-noirs et algériens aussi en qualité d’éditeur au Seuil, dépeint, entre autres dans « Les Hauteurs de la ville » et dans « Jeunes saisons » (Seuil), le petit peuple d’Oran avec une immense tendresse que l’on retrouvera plus tard dans les romans de Louis Gardel. Algérois comme Camus, habité par Jules Roy, vivant à Paris, ce romancier puissant et délicat, éditeur au Seuil lui aussi, auteur du célèbre « Fort Saganne », traverse son œuvre au fil de l’Algérie. Et ce, depuis « L’Eté fracassé » jusqu’à « La Baie d’Alger » et « Le Scénariste », en passant par « Couteau de chaleur », « Notre homme », ou encore « Dar Baroud » (Seuil). Tous disent l’Algérie heureuse avec justesse, et aucun des personnages ne gémit jamais sur le paradis perdu ; ce qui est salutaire. Une autre voix précieuse est celle de Frédéric Musso, romancier de talent, poète concis et biographe avisé de Camus, dont il faut tout lire, notamment « Martin est aux Afriques » et « L’Algérie des souvenirs » (La Table ronde).

Romanciers sans pathos

Et puis, il y a tant d'auteurs. Pêle-mêle : Jean Pélégri, et « Les Oliviers de la justice », « Le Maboul » (Gallimard), et un livre-testament bouleversant : « Ma Mère, l’Algérie » (Actes Sud). Jean-Pierre Millecam, auteur du sensible « Et je vis un cheval pâle » (Gallimard). Annie Cohen et le si tendre « Marabout de Blida » (Actes Sud), Assia Djebar pour la violence salutaire de « Oran, langue morte » (Actes Sud). Il y a de la « nostalgérie » soft chez Marie Elbe, et « A l’heure de notre mort » (Albin Michel), chez Janine Montupet, « La Fontaine rouge » (R.Laffont), et chez Marie Cardinal, « Les Pieds-Noirs » (Place Furstemberg). Ainsi qu'avec Norbert Régina, qui fut secrétaire général de la rédaction de L’Express jusqu’en 1987, et l’auteur d’une trilogie romanesque : « Ils croyaient à l’éternité », « La Femme immobile », « Les crépuscules d’Alger » (Flammarion). Dans « L’homme à la mer » (Orban) de Jacques Fieschi aussi. Citons encore Roland Bacri, disparu en mai dernier, qui fut « Le Petit Poète » du « Canard enchaîné » et l’auteur du « Roro », un dictionnaire pataouète qui ne prétendait pas donner le change au (Petit) Robert, car Paul Robert, l’auteur du dictionnaire éponyme, était lui aussi Pied-Noir ! Mention spéciale pour l’absence totale de pathos à deux livres parus récemment : « Trois jours à Oran », formidable roman d'un retour au lieu d'origine signé Anne Plantagenet (Stock), et au vibrant « Le Glacis », de Monique Rivet (Métailié). Sans oublier les Morgan Sportès, romancier né à Alger, Hélène Cixous, Oranaise et grande féministe, auteurs qualifié abusivement de pied-noir, car leur oeuvre n'évoque pas l'Algérie. Il y a par ailleurs le délicat Alain Vircondelet, Algérois et "durassien", l'éditeur né à Mascara Jean-Paul Enthoven, et même le grand Robert Merle! Enfin, last but not least, l'Algérois et "camusien" Jacques Ferrandez dans le domaine de la BD littéraire imprégnée par l'histoire de la présence française en Algérie.

Philosophes de grand renom

La philosophie n’est pas non plus en reste, avec des noms aussi prestigieux que celui de Jacques Derrida (1930-2004), d’abord. Le théoricien de la déconstruction naît à El Biar en 1930 dans une famille juive, et il restera en Algérie jusqu’en 1949, puis il y retourne pour effectuer son service militaire de 1957 à 1959, soit en pleine guerre. Il y retournera encore dans les années 70 pour y donner des conférences. Sa postface à « Les Français d’Algérie », de l’historien Pierre Nora (Bourgois), inédite jusqu'en 2012, est un bijou de 50 pages à l’adresse de son ami, auquel il reproche fermement d’être injuste à l’égard des Pieds-Noirs. Collègue de Derrida à Normale Sup’, le philosophe marxiste Louis Althusser (1918-1990) est également d’origine pied-noire, puisque issu d’une famille alsacienne installée au sud d’Alger, à Birmandreis. Le très médiatique Bernard-Henry Lévy, est né en 1948 à Béni-Saf. Son arrière grand-père maternel fut le rabbin de Tlemcen. BHL a quitté l’Algérie avec sa famille pour Neuilly-sur-Seine en 1954. Notons que Derrida et Althusser furent ses professeurs, rue d’Ulm. « Le plus beau décolleté de Paris » (Angelo Rinaldi dans L'Expres) a déclaré en 2012 que l’Algérie n’était « ni un pays arabe ni un pays islamique, mais un pays juif et français, sur un plan culturel »… Parmi les écrivains journalistes célèbres, citons rapidement Jean Daniel (Le Nouvel Observateur, qui fit ses armes à L'Express, où il couvrit la guerre d'Algérie). Et Jean-Claude Guillebaud, essayiste et grand reporter, né en Algérie d’un père charentais et d’une mère pied-noire. Il a grandi dans le Sud-Ouest dès l’âge de trois ans. Journaliste, il refusa obstinément d’y retourner pour ne pas raviver ce qu’il nomme « une dislocation originelle ». Jusqu’en décembre 2011, parce que « l’heure était venue » de retrouver l’autre partie de lui-même devant la Baie d’Alger... L.M.

-----------

GRANDES VOIX ALGÉRIENNES

Il est impossible de dissocier les grandes voix de la littérature algérienne des années Camus à nos jours, de la littérature dite pied-noire. Parmi celles-ci et dès avant Yasmina Khadra dont l’œuvre rencontre un succès revigorant, nous trouvons Mouloud Feraoun, ses « Jours de Kabylie », et « Le Fils du pauvre » (Seuil). Feraoun n’a pas cinquante ans lorsqu’il est assassiné le 15 mars 1962 à Alger par l’OAS .

Il y a Jean Amrouche et « L’éternelle Jugurtha » (L’Arche), qui eut ce mot : « L’Algérie est l’esprit de mon âme. La France l’âme de mon esprit ». Mouloud Mammeri pour « La Colline oubliée » (Seuil). Mohamed Dib le tlemcénien, qui collabora au quotidien progressiste « Alger Républicain » avec Kateb Yacine, auteur de l’inoubliable « Nedjma » (Seuil). Dib signa notamment « Un été africain » (Seuil), dans les pages duquel il nomme toujours les « événement » que l’on appellera officiellement « Guerre » qu’en 1999, par le lapidaire vocable : « ça ». Mohammed Dib est aussi l’auteur d’une trilogie, « Algérie » : « La Grande maison », « L’Incendie », et « Le Métier à tisser » (Seui) qui paraissent au moment des années de braise d’une guerre sans nom et décrivent une terre rurale, pauvre, simple, quotidienne, aux dimensions ethnographiques précieuses. Il y a également Rachid Mimouni et son « Fleuve détourné » (Stock), Tahar Djaout, assassiné en 1993 (« Les Vigiles », Seuil), et plus tard Rachid Boudjedra et son puissant roman « La Répudiation » (Denoël). Citons enfin Leïla Sebbar, romancière et pilote, notamment, d’une admirable anthologie intitulée « Une enfance algérienne » (Gallimard), et Malika Mokeddem, pour son touchant roman « L’Interdite » (Grasset). L.M.

Papier paru dans le hors-série Les POILUS, de

Papier paru dans le hors-série Les POILUS, de  « Chiquito a réglé à sa façon l’un des points faibles de la grenade. En effet, sa distance de destruction est parfois trop près du lanceur. Pour lancer loin, la grenade à fusil fut inventée et cet engin va se perfectionner pendant toute la durée du conflit », ajoute l’auteur. Aucun document ne prouve cependant l’exploit réitéré du champion, mais la légende, tenace, en fait un grenadier hors pair qui fut d’ailleurs cité à plusieurs reprises à l’ordre de l’armée. Eric Mailharrancin, qui rend hommage dans son roman « Les Oubliés du Chemin des Dames » (Elkar) aux soldats basques, notamment ceux du 49ème régiment d’infanterie de Bayonne, s’interroge encore. Il a relancé le débat en mettant la main sur des photos montrant Chiquito en soldat avec son fameux gant de chistera à la main. Hypothèses… Mais qu’importe. Chiquito de Cambo finira paisiblement sa vie rue Augustin-Chaho à St-Jean-de-Luz. Il meurt le 30 mai 1950 à Guéthary et chaque année, en septembre, Cambo, où il repose, célèbre les Journées Chiquito. Un trinquet parisien, situé 8, quai St-Exupéry, porte même le nom du grenadier au chistera.

« Chiquito a réglé à sa façon l’un des points faibles de la grenade. En effet, sa distance de destruction est parfois trop près du lanceur. Pour lancer loin, la grenade à fusil fut inventée et cet engin va se perfectionner pendant toute la durée du conflit », ajoute l’auteur. Aucun document ne prouve cependant l’exploit réitéré du champion, mais la légende, tenace, en fait un grenadier hors pair qui fut d’ailleurs cité à plusieurs reprises à l’ordre de l’armée. Eric Mailharrancin, qui rend hommage dans son roman « Les Oubliés du Chemin des Dames » (Elkar) aux soldats basques, notamment ceux du 49ème régiment d’infanterie de Bayonne, s’interroge encore. Il a relancé le débat en mettant la main sur des photos montrant Chiquito en soldat avec son fameux gant de chistera à la main. Hypothèses… Mais qu’importe. Chiquito de Cambo finira paisiblement sa vie rue Augustin-Chaho à St-Jean-de-Luz. Il meurt le 30 mai 1950 à Guéthary et chaque année, en septembre, Cambo, où il repose, célèbre les Journées Chiquito. Un trinquet parisien, situé 8, quai St-Exupéry, porte même le nom du grenadier au chistera.  Papier publié dans le hors-série Pieds-Noirs de

Papier publié dans le hors-série Pieds-Noirs de  Un travail de mémoire et d’entretien de celle-ci s’opère depuis cinquante ans, par le biais notamment d’associations et de revues. Capital, cette quête des origines qui anime certains « descendants » de pieds-noirs, est ravivée par la disparition annoncée d’une communauté –au sens strict -, à l’horizon 2062, centenaire du grand départ. Par Léon Mazzella

Un travail de mémoire et d’entretien de celle-ci s’opère depuis cinquante ans, par le biais notamment d’associations et de revues. Capital, cette quête des origines qui anime certains « descendants » de pieds-noirs, est ravivée par la disparition annoncée d’une communauté –au sens strict -, à l’horizon 2062, centenaire du grand départ. Par Léon Mazzella Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de

Papier paru dans le hors-série Pieds-Noirs de

in L'EXPRESS hors-série La grande histoire du vin (en kiosque) :

in L'EXPRESS hors-série La grande histoire du vin (en kiosque) :  Papier introductif que j'ai écrit pour le hors-série (couv. ci-contre), en kiosque depuis cette semaine :

Papier introductif que j'ai écrit pour le hors-série (couv. ci-contre), en kiosque depuis cette semaine :

Papiers parus dans le mook (le gros hors-série de L'EXPRESS consacré à la GRANDE GUERRE (actuellement en kiosque) :

Papiers parus dans le mook (le gros hors-série de L'EXPRESS consacré à la GRANDE GUERRE (actuellement en kiosque) :

éponyme paru en 1939.

éponyme paru en 1939.

« Drouant dérive du germanique drogo, qui signifie quelque chose comme le bon combat ». C’est Hervé Bazin qui parle. L’auteur de « Vipère au poing » qui fut un membre marquant de l’Académie Goncourt, savait de quoi il en retournait dans le salon du premier étage. Le bon combat demeure, qui fait triompher le livre, au restaurant Drouant, chaque année à l’heure du déjeuner, début novembre…

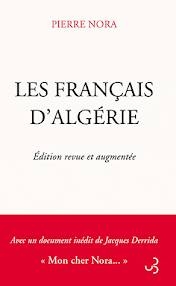

« Drouant dérive du germanique drogo, qui signifie quelque chose comme le bon combat ». C’est Hervé Bazin qui parle. L’auteur de « Vipère au poing » qui fut un membre marquant de l’Académie Goncourt, savait de quoi il en retournait dans le salon du premier étage. Le bon combat demeure, qui fait triompher le livre, au restaurant Drouant, chaque année à l’heure du déjeuner, début novembre… Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.

Décevant. Nous avions tant attendu (des années!) la réédition de ce livre épuisé depuis des lustres... Pierre Nora, brillant historien et essayiste que nous savons, académicien, manitou de la non fiction chez Gallimard, pilote emblématique de la somme éditoriale intitulée Les lieux de mémoire... Donnait son premier livre en 1961 avec ces Français d'Algérie. Il était alors enseignant à Oran. Le livre parut juste avant le putsch d'un quarteron de généraux à la retraite. Son analyse de la société pied-noir est à ce point méprisante (cette société-là semble lui inspirer le dégoût caractéristique de cette gauche bourgeoise qui affecte de ne pas prendre le métro, qui vit dans le 7ème à Paris tout en affichant des amitiés avec le peuple socialiste), qu'on se demande en tournant les pages pourquoi il se livra à une telle étude. Les Français d'Algérie reparaît donc, augmenté d'une préface (Cinquante ans après) et surtout d'une lumineuse longue lettre inédite (trente pages) de Jacques Derrida adressée à son ami Nora (Bourgois, 17€). Le propos s'éloigne d'emblée, à nos yeux, de la notion ethnographique de terrain, car l'historien semble se pincer le nez devant son sujet -il eut mieux fait d'aller exercer son jeune talent sur les rives plus lisses (quoique) du Lac Léman. Oui, le petit peuple d'Algérie que décrivit si admirablement Albert Camus (que Nora déglingue comme il déglingue -curieusement- Germaine Tillion) avait sa structure sociologique propre, extrêmement humble dans son écrasante majorité, qui n'était pas franchement celle des CSP++ d'aujourd'hui, sinon ils n'aurait pas quitté l'Europe des années 1830 et suivantes pour aller retrouver fortune, tenter sa chance, se refaire la cerise, manger à sa faim, fuir des persécutions politiques, dans ce qui figurait un nouvel Eldorado, un Far-West transméditerranéen. Cela, Nora semble l'occulter et c'est dommage. Car, à l'évidence, ce peuple (contexte de l'époque) était populiste comme on fut plus tard poujadiste en métropole, certes il fut antisémite à la marge, lorsqu'à Paris on dénonçait à tout va et on collaborait copieusement, certes il n'avait pas la culture des étudiants de la rue d'Ulm, certes il eut parfois des comportements comparables à ceux qui furent constatés à des époques semblables en Indochine, en Inde, au Sénégal et dans toutes les colonies. Oui, certains pieds-noirs furent un brin militaristes, anti-parisiens, anti jacobins, un peu Corses dirons-nous, voire autonomistes mais avec ambiguité : en acceptant les subsides de la maison mère, ce qui peut à la limite se traduire par du cynisme mais qui fut je crois de l'opportunisme basique. En historien contemporain qui travaille sur le vivant, Nora se confronte en filtrant, semble-t-il. Parfois, il donne l'impression d'avoir bossé à l'hygiaphone plutôt qu'au microphone et au carnet de notes. La presse qui fit écho du livre (admirable papier de Jean Lacourure dans Le Monde du 29 avril 1961) n'épargnât pas davantage Nora que Derrida ne le fit, mais ce dernier avec une condescendance amicale, dans sa longue lettre qui égratigne profondément, mais avec respect, le propos. Nora semble mettre dans le même panier (le préjugé et la tentation à généraliser sont pourtant des écueils faciles à éviter, car spectraux), les colons, les militaires, les gouverneurs et tous les autres. Le "tous colons", tous pourris affleure à certaines pages et c'est le plus surprenant, venant de la plume d'un grand esprit de ce temps; déjà. La vulgarité populaire dégoûte l'historien qui devrait a minima garder la distance nécessaire, indispensable avec son sujet. Certes l'analyse est fine, construite, nourrie, souvent brillante, même si elle comprend de grosses lacunes (pas un mot sur le FLN par exemple). La démonstration de l'intégration comme mythe de compensation, celle de l'existence tenace et farouche d'un certain paternalisme autoritaire représentant un idéal de justice, qui dédouanait cette communauté de son racisme ordinaire, sont admirables d'intelligence, autant que sont captivantes, ébouissantes, les analyses de la distance raciale et sociale des Français d'Algérie avec les Arabes. L'historien (trop sérieux?) est cependant mal à l'aise, voire affligé lorsqu'il cite l'humour simpliste et désespéré d'un peuple qui répond par une boutade à des propositions (déjà décidées), de De Gaulle : Autodétermination?.. Et pourquoi pas bicyclette-détermination! Nora condamne par ailleurs de la même manière le moralisme de Camus et celui des libéraux (une auberge espagnole, à vrai dire), comme il décrit de façon hâtive ce peuple de petits blancs humiliés et méprisants, leur hospitalité agressive, leur culte de l'individu, leur bonne conscience, l'affinité profonde, en leur sein, entre le soldat et le colon... Une phrase importante ouvre le livre : les Français d'Algérie ne veulent pas être défendus par la métropole. Ils veulent en être aimés. Elle est malheureusement laissée sur le bas-côté de l'analyse. L'objectivité glacée de Nora, comme le souligne Lacouture, manque de cette chaleur propre à la rue de là-bas. Et par voie de conséquence à une analyse talentueuse qui aurait été exemplaire si elle n'avait pas été -pour résumer; antipathique.