Papier donné au spécial Pays basque de Pyrénées magazine (en kiosque tout l'été).

Papier donné au spécial Pays basque de Pyrénées magazine (en kiosque tout l'été).

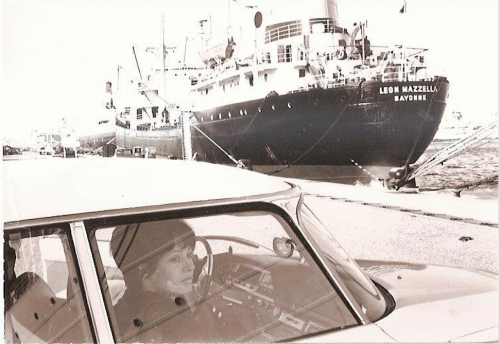

Terre d’écriture et d’écrivains, le Pays basque a toujours généré de la littérature et n’a jamais laissé indifférents les hommes et les femmes de plume, écrivains voyageurs du XIXème siècle ou pas, au point d’en avoir marqué certains à vie. Et de continuer de marquer leurs lecteurs. Par Léon Mazzella.

-------

Victor Hugo, dans son fameux « Voyage aux Pyrénées », donne le ton en affirmant, avec un enthousiasme et une assurance renversants, que « la langue basque est une patrie, j’ai presque dit une religion ». Cette déclaration servira d’étendard à une littérature de langue basque dont nous parlerons dans une prochaine édition, et qui va de Bernat Etxepare à Bernardo Atxaga et ses émules. La langue, donc. La matrice. Et l’enfance, aussi. Déterminante, l’enfance.

Voyez Barthes, Roland Barthes. Son choc bayonnais lui durera jusqu’à sa mort accidentelle : « Car lire un pays, c’est d’abord le percevoir selon le corps et la mémoire du corps. (…) Au fond, il n’est Pays que de l’enfance », écrit-il à propos de Bayonne. « Rien, par exemple, n’a plus d’importance dans mon souvenir que les odeurs de ce quartier ancien, entre Nive et Adour, qu’on appelle le petit-Bayonne »… Barthes, le Parisien et l’enfant d’Urt (où il repose), fut sensible à la lumière, « noble et subtile à la fois ; jamais grise, jamais basse (même lorsque le soleil ne luit pas), c’est une lumière-espace », écrit-il encore dans « Incidents », « définie moins par les couleurs dont elle affecte les choses (comme dans l’autre Midi) que par la qualité éminemment habitable qu’elle donne à la terre. »

Cette déclaration d’amour, Hugo la partage, et il donna des pages inoubliables sur Biarritz : « Je ne sache pas d’endroit plus charmant et plus magnifique que Biarritz », sur Saint-Sebastien et sur Pasajes : « Cet endroit magnifique et charmant comme tout ce qui a le double caractère de la joie et de la grandeur, ce leu inédit qui est un des plus beaux que j’aie jamais vus, (…) ce petit éden rayonnant où j’arrivais par hasard, et sans savoir où j’étais, s’appelle en espagnol Pasages et en français le Passage ». À propos de Bayonne : « …Resté dans ma mémoire comme un lieu vermeil et souriant. C’est là qu’est le plus ancien souvenir de mon cœur. (…) C’est là que j’ai vu poindre, dans le coin le plus obscur de mon âme, cette première lueur inexprimable, aube divine de l’âme. »

"… et quand vous entrez dans Bayonne, l'enchantement commence."

Si Hugo a visiblement eu une histoire forte avec Bayonne, nous ne sommes pas en reste avec Pierre Loti. L’auteur de « Ramuntcho » et du « Pays basque », surtout, véritable ode à un pays adoré, regrette qu’une telle terre, si belle, soit déjà vendue à un tourisme qui néglige sa beauté, sa pureté. Loti, qui loua en 1894, puis acheta une maison au bord de la Bidassoa à Hendaye, baptisée « Bakhar Etxea » (la Maison du solitaire), et qui y mourut en 1923, sera un amoureux absolu de cette terre de recueillement, qui lui fit écrire ces textes parmi les plus profonds et les plus sentis.

Flaubert, dans son « Voyage aux Pyrénées et en Corse », est subjugué en arrivant : « … L’ennui des plaines blanches du midi vous quitte, il vous semble que le vent de la montagne va souffler jusqu’à vous, et quand vous entrez dans Bayonne, l’enchantement commence. (…) Jusqu’à présent j’adore Bayonne et voudrais y vivre ; à l’heure qu’il est je suis assis sur ma malle, à écrire (…) L’Adour est un beau fleuve qu’il faut voir comme je l’ai vu, quand le soleil couchant assombrit ses flots azurés, que son courant, calme le soir, glisse le long des rives couvertes d’herbes. » On voudrait tout citer, tant le Flaubert voyageur, à la plume étincelante, fait briller le Pays basque. Une dernière phrase : « J’étais triste quand j’ai quitté Bayonne et je l’étais encore en quittant Pau ; je pensais à l’Espagne, à ce seul après-midi où j’y fus, ce qui fait que Pau m’a semblé ennuyeux. »

Pour la distinction Basques – Béarnais, il faut lire la monumentale « Histoire de France » de Michelet (tome3) : « Le joli petit homme sémillant de la plaine, qui a la langue si prompte, la main aussi (le Basque), et le fils de la montagne ; qui la mesure rapidement de ses grandes jambes, agriculteur habile et fier de sa maison, dont il porte le nom (le Béarnais)… ».

Stendhal aussi a aimé Bayonne, ville « resserrée », note-t-il dans son fameux « Journal de voyage de Bordeaux à Valence en 1838 ». Il se promène : Saint-Jean-de-Luz, Béhobie, Fontarrabie… Remarque la beauté sauvage des femmes : « Toutes les femmes sont pieds nus, et, chose qui est étrange, par le vent affreux et la pluie qui verse à tout moment, elles sont nu-tête. Leurs cheveux forment une tresse qui descend presque jusqu’aux jarrets. »

"… elle frémit encore, mais de plaisir."

Hippolite Taine, dans son « Voyage aux eaux des Pyrénées » illustré par Gustave Doré (1855), souligne la gaîté et le caractère espagnol de Bayonne, mais semble chagrin à la vue de la mer qui « ronge la côte » à Biarritz, et où « un mauvais gazon troué et malade » froisse son plaisir. À Saint-Jean-de-Luz, l’océan devient « un Dieu lugubre et hostile, toujours grondant, sinistre… ». Plus loin (il semble de meilleure humeur), « la mer sourit dans sa robe bleue, frangée d’argent, plissée par le dernier souffle de la brise ; elle frémit encore, mais de plaisir… »

Laissons-le et prenons le « Voyage en Espagne » de Théophile Gautier (1840), qui note : « Des torrents capricieux comme des femmes vont et viennent… », et qui est surpris, du côté d’Urrugne, par la « physionomie sanguinaire et barbare (des maisons) due à la bizarre coutume de peindre en rouge antique ou sang de bœuf les volets, les portes et les poutres… ».

Viollet-le-Duc, à qui l’on doit le château d’Abbadia (1870), parcourt l’arrière-pays, et nous lisons dans ses « Lettres » de 1833 (à son père notamment), rehaussées d’aquarelles célèbres, qu’il randonne souvent du côté de Bidarray, du Pas de Roland, de Baïgorry aussi. Il admire la Nive, porte un regard de peintre sur les paysages, mais sait aussi relever, du côté d’Itxassou, la force de la gastronomie locale : « Nous arrivâmes à une auberge ; la femme de l’aubergiste seule comprenait le français, et nous lui demandâmes du vin et de la soupe ; toute la cuisine basque des paysans (qui se borne à très peu de choses) est poivrée de manière à emporter la bouche, leur vin même semble avoir un goût de poivre ou de piment. »

Prosper Mérimée visite une première fois le Pays basque en 1830. L’auteur de « Carmen » tombera amoureux de Sainte-Engrâce notamment, sera très ami avec Eugénie de Montijo et écrira des lettres magnifiques qui flattent l’âme du pays : « Nous autres gens du Pays basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître facilement des Espagnols ; en revanche, il n’y en a pas un qui puisse seulement apprendre à dire baï, jaona. Carmen donc n’eut pas de peine à deviner que je venais des provinces…. », écrit-il en 1861. Le regard du voyageur du XIX ème siècle est donc changeant. Paul-Jean Toulet est autrement délicat dans ses « Contrerimes », et son admiration poétique du pays et des gens qui l’habitent est un chef-d’oeuvre de tact. « Bayonne ! Un pas sous les Arceaux, /Que faut-il davantage / Pour y mettre son héritage / Ou son cœur en morceaux. »

"… pour juger, pour aimer, il faut venir et rester…"

Jules Supervielle possède peut-être autant de délicatesse, avec la fin de ce poème intitulé « Coucher de soleil basque » : « C’est l’heure où, chaque jour, dans une étreinte pure / La Montagne et le Ciel mêlent leurs chevelures ».

Plus près de nous, divers auteurs comtemporains comme Florence Delay, une enfant de Bayonne, qui a notamment donné le roman « Etxemendi », Philippe Djian, qui a signé « Impardonnables », vécut un temps à Biarritz et qui déclare « j’ai l’impression d’avoir trouvé mes racines au pays basque », Jean Echenoz, qui y fut en immersion à la faveur de l’écriture de son « Ravel », Marie Darrieussecq, une autre Bayonnaise qui évoque son pays natal à l’occasion (« Précisions sur les vagues »), ou encore Daniel Herrero, qui sait décrire avec un style inimitable les rugbymen basques, dans son « Dictionnaire amoureux du rugby », prolongent la prose empathique d’un Joseph Peyré, d’un Pierre Benoît ou encore d’un Francis Jammes, même si ce dernier est moins subtil peut-être que Toulet - tous sont amoureux de leur terre. Et l’on s’aperçoit alors que les écrivains locaux (mais pas de langue Basque – objet, nous l’avons dit, d’une prochain article), comme les écrivains voyageurs qui se retrouvent à aimer le Pays basque, rivalisent d’enthousiasme pour cette terre que Roland Barthes invite à ne pas trop photographier, car « pour juger, pour aimer, il faut venir et rester, de façon à pouvoir parcourir toute la moire des lieux, des saisons, des temps, des lumières ». L.M.

Bibliographie :

Bibliographie :

Roland Barthes, « Incidents », Seuil.

Victor Hugo, « Voyage aux Pyrénées. De Bordeaux à Gavarnie », Cairn.

Pierre Loti, "Ramuntcho", « le Pays basque », Aubéron.

Michelet, « Histoire de France », t.3, Les Equateurs.

Stendhal, « Journal de voyage de Bordeaux au Pont du Gard", Pimientos.

H.Taine, « Voyage aux eaux des Pyrénées », Hachette.

T.Gautier, « Quand on voyage », Lévy frères.

Viollet-le-Duc, « Lettres », Amis du musée pyrénéen.

P.Mérimée, « Lettres d’Espagne », Complexe.

P-J. Toulet, « Les contrerimes », Poésie/Gallimard.

J.Supervielle, « Poèmes », Gallimard.

F.Delay, « Etxemendi », folio.

P.Djian, « Impardonnables », folio.

J.Echenoz, « Ravel », Minuit.

M.Darrieussecq, « Précisions sur les vagues », POL et « La mer console de toutes les laideurs », Cairn.

D.Herrero, « Dictionnaire amoureux du rugby », Plon.

J.Peyré, « De mon Béarn à la terre basque », Marrimpouey.

P.Benoît, « Le Pays basque », Nathan.

F.Jammes, « de l’angélus de l’aube à l’angélus du soir », Poésie/Gallimard.

Ernesto de Iruña

Papa Hem’ (Ernest Hemingway) aura fait davantage pour « las Sanfermines » (les fêtes de Pampelune), qu’aucun office de tourisme ou campagne de pub aurait pu faire, et ça continue ! La chambre qu’il occupa entre 1923 et 1959 (il participa neuf fois à la feria des ferias) à l’Hôtel La Perla – conservée dans son suc - est réservée pendant les fêtes jusqu’en 2050. Sa statue trône devant les arènes qui accueillent vers 7h06 les toros de l’après-midi, à l’issue d’un encierro quotidien, au cours de la semana grande (qui se tient traditionnellement du 7 au 14 juillet), et que d’aucuns pensent courir comme Hemingway le fit - ce que personne ne peut affirmer (y compris son biographe d’entre les biographes, A.E. Hotchner, lequel, du bout des lèvres semble-t-il, murmure dans « Papa Hemingway », que dans son jeune âge, Hemingway avaitcouru devant les taureaux…) ; et ce au péril de leur vie. Et les coups de cornes sont généreux, qui frappent à l’occasion des citoyens américains aficionados à leur auteur favori davantage qu’a los toros. Il n’empêche ! La légende Hem’, car l’auteur de « Le soleil se lève aussi » - the livre sur Pampelune ! (et de « Mort dans l’après-midi » aussi), a la peau dure. Papa Hem’ suivit également quelques corridas bayonnaises, mais c’est Pamplona qui l’ancra dans la fête, son esprit, ses beuveries, son débridé païen, son culte du toro-toro, ses mines d’écriture que tout cela engendra – pour notre bonheur de lecteurs. L.M.

---

A.E. Hotchner, « Papa Hemingway », éd. Calmann-Lévy.

Edmond d’Arnaga

Edmond Rostand, né à Marseille, où il repose, et mort de la grippe espagnole à l’âge de 50 ans à Paris en 1918, n’aura rien écrit sur le Pays basque, et pourtant, avec sa fameuse et somptueuse résidence Arnaga, située à Cambo, ce Rostand-là fait partie du paysage littéraire régional. Le génial auteur d’un des textes les plus beaux de la langue française, doublé d’un des textes porteurs d’une morale humaine difficilement dépassable – Cyrano de Bergerac -, s’il avait écrit sur le Pays basque, aurait certainement donné des pages étincelantes. C’est le Luchonnais, où il résida dans sa jeunesse, qui l’inspira davantage. Et c’est en convalescence d’une pleurésie, à Cambo en 1900, qu’il est séduit par le pays et fait édifier Arnaga, devenue Musée Edmond Rostand : www.arnaga.com L.M.

Peyros, c’est pierreux, en Gascon. Cela évoque l’aride, le sec, l’absence de douceur mais la présence d’un caractère. Du côté de Madiran, Peyros désigne un domaine acquis par la famille Lesgourgues en 1999.

Peyros, c’est pierreux, en Gascon. Cela évoque l’aride, le sec, l’absence de douceur mais la présence d’un caractère. Du côté de Madiran, Peyros désigne un domaine acquis par la famille Lesgourgues en 1999.

Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.

Elle niche dans l’une des granges et sort tard, la nuit. Mais je veille encore, tire sur un cigare ou pas, contemple les étoiles, écoute les froissements, les chuintements, les cris, le silence ; le temps. Alors, depuis le faîte, elle ouvre ses ailes vers minuit, et se lance, décrit une courbe, tombe bas, rase le sol, évite joliment le mirabellier, puis remonte très vite et me frôle la tête, ou peu s’en faut. Cela fait déjà deux fois. Deux soirs de suite. Signe. Par son vol d’intimidation caractéristique, cette chouette effraie me signifie que je suis moins chez moi qu’elle n’est chez elle. Qu’elle entend bien rester ici, en posant ses conditions. C’est elle la patronne. J’obtempère mais elle ne le sait pas. J’aime. L.M.

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

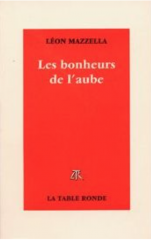

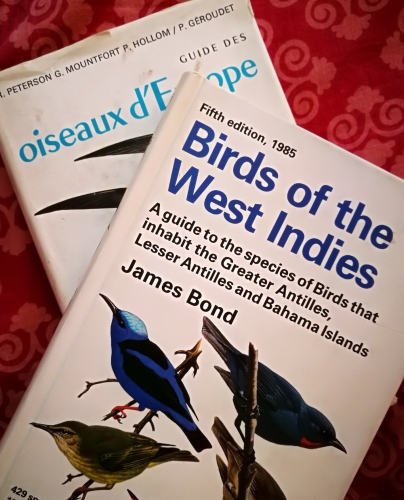

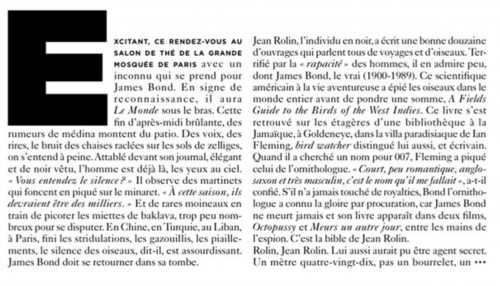

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus). ----

----

Virée de quatre jours sur

Virée de quatre jours sur

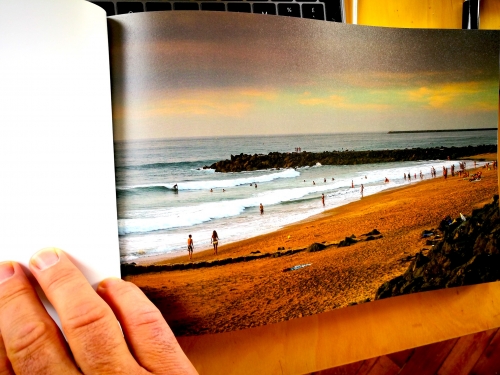

vec ses pneus à flancs blancs (photographiée ici à Bayonne, avec mes soeurs). Ma fierté, lorsque nous arrivions à la plage de la Chambre d'Amour en décapotable. Je me juchais sur le skaï de la capote repliée sous de gros boutons pression (j'en entends les "clac") pour frimer comme un marin d'eau douce en observant vaguement les vagues, et je supportais la brûlure saisissante du soleil sous mes fesses... L.M.

vec ses pneus à flancs blancs (photographiée ici à Bayonne, avec mes soeurs). Ma fierté, lorsque nous arrivions à la plage de la Chambre d'Amour en décapotable. Je me juchais sur le skaï de la capote repliée sous de gros boutons pression (j'en entends les "clac") pour frimer comme un marin d'eau douce en observant vaguement les vagues, et je supportais la brûlure saisissante du soleil sous mes fesses... L.M.

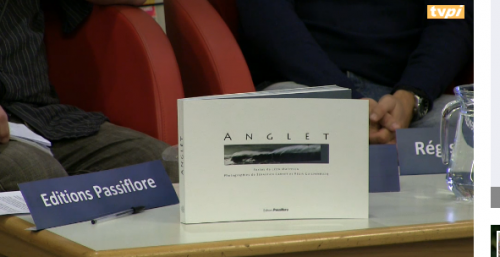

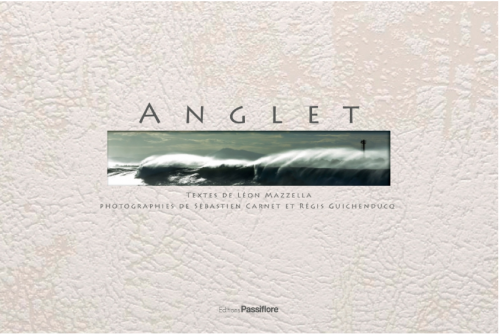

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

La police des caractères reste ma préférée.

La police des caractères reste ma préférée.

Pour bien parler une langue, il ne suffit pas d’en connaître le vocabulaire et la grammaire sur le bout des doigts ou plutôt des papilles. Il faut encore connaître ses mots qui sont autant de concepts singuliers, capables de définir l’âme d'un peuple. Ainsi de l’Espagnol. Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :

Pour bien parler une langue, il ne suffit pas d’en connaître le vocabulaire et la grammaire sur le bout des doigts ou plutôt des papilles. Il faut encore connaître ses mots qui sont autant de concepts singuliers, capables de définir l’âme d'un peuple. Ainsi de l’Espagnol. Quelques exemples parmi beaucoup d’autres :

Paris, 22 décembre 2007.

Paris, 22 décembre 2007.

Signature enjouée hier matin aux Cinq Cantons, avec Sébastien et Régis. Pas mal d'amis passaient acheter Sud-Ouest Dimanche - et puis pas que!.. 40 exemplaires signés, casse-croûte au jambon truffé et côtes-du-rhône. Et puis, à ma querencia, la Petite Chambre d'Amour, ces lumières divines au couchant...

Signature enjouée hier matin aux Cinq Cantons, avec Sébastien et Régis. Pas mal d'amis passaient acheter Sud-Ouest Dimanche - et puis pas que!.. 40 exemplaires signés, casse-croûte au jambon truffé et côtes-du-rhône. Et puis, à ma querencia, la Petite Chambre d'Amour, ces lumières divines au couchant...

soir (à la Mairie d'Anglet, surtout, pour la sortie officielle). On remet le couvert demain matin à 9h30 aux Cinq Cantons. Qu'on se le dise au fond des bois...

soir (à la Mairie d'Anglet, surtout, pour la sortie officielle). On remet le couvert demain matin à 9h30 aux Cinq Cantons. Qu'on se le dise au fond des bois...

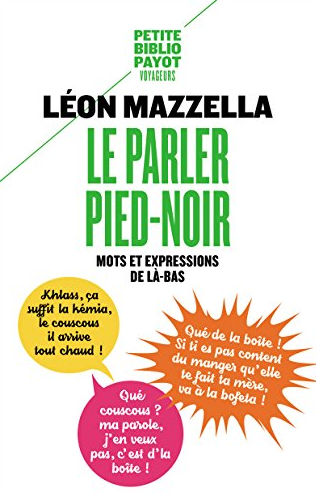

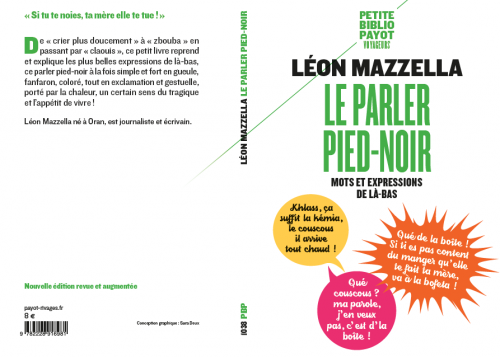

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

C'est étrange, et flatteur, de se retrouver aux côtés de Nicolas Bouvier (Journal d'Aran et autres lieux), d'Anita Conti (Racleurs d'océans), d'Alexandra David-Neel (Au coeur des Himalayas), d'Ella Maillart (La Voie cruelle), ou encore Werner Herzog (Sur le chemin des glaces), dans cette collection Voyageurs de la Petite Bibliothèque Payot.

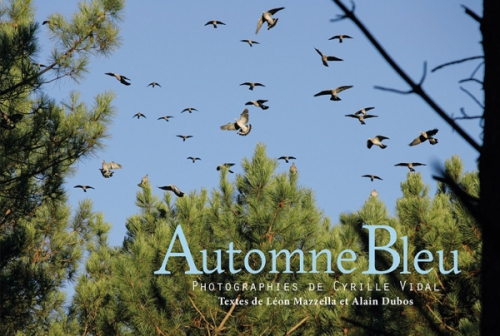

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

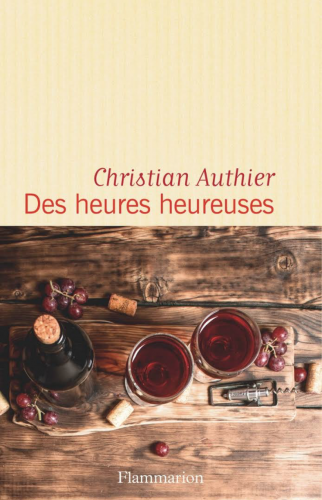

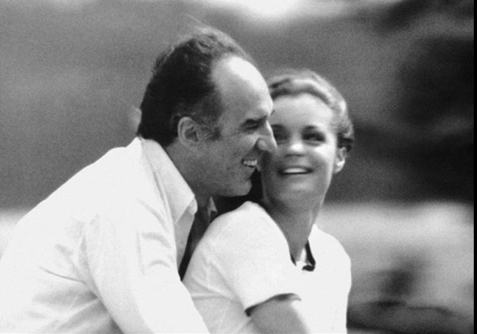

J'ai revu, une fois de plus, César et Rosalie, à la télé, avec ce plaisir étrange de l'identification totale, aussi forte qu'entre les pages d'un roman d'amour pourvu d'une épaisseur certaine (Zweig, Marai, Eliade). L'empathie est terriblement sensible, avec les films de Claude Sautet. Alors, j'ai repensé aux Choses de la vie, encore la sublime Romy, et l'immense Piccoli. Et la petite musique Sautet. Années soixante-dix. Mes parents. Leur amour fou. Un spectacle permanent et lumineux, incandescent, idéal, pour leur fils -et filles. Un côté En attendant Bojangles, le roman de Bourdeaut (lire ici, plus bas, au 18 avril), soit une mélancolie gaie, les larmes avec les rires. Les années bonheur, l'insouciance, la mer, le soleil, la terrasse toujours remplie d'amis... Une atmosphère que j'ai - très modestement - décrite dans mon roman Flamenca. Et donc Sautet, sa façon de dire avec tant de tact et de justesse les sentiments, une époque... Comme Aznavour sait chanter l'amour mûr, devenu adulte. Alors je pense à

J'ai revu, une fois de plus, César et Rosalie, à la télé, avec ce plaisir étrange de l'identification totale, aussi forte qu'entre les pages d'un roman d'amour pourvu d'une épaisseur certaine (Zweig, Marai, Eliade). L'empathie est terriblement sensible, avec les films de Claude Sautet. Alors, j'ai repensé aux Choses de la vie, encore la sublime Romy, et l'immense Piccoli. Et la petite musique Sautet. Années soixante-dix. Mes parents. Leur amour fou. Un spectacle permanent et lumineux, incandescent, idéal, pour leur fils -et filles. Un côté En attendant Bojangles, le roman de Bourdeaut (lire ici, plus bas, au 18 avril), soit une mélancolie gaie, les larmes avec les rires. Les années bonheur, l'insouciance, la mer, le soleil, la terrasse toujours remplie d'amis... Une atmosphère que j'ai - très modestement - décrite dans mon roman Flamenca. Et donc Sautet, sa façon de dire avec tant de tact et de justesse les sentiments, une époque... Comme Aznavour sait chanter l'amour mûr, devenu adulte. Alors je pense à  la chanson d'Hélène, comme on pense au thème de Camille, de Georges Delerue, dans Le Mépris, de Godard, (évoqué sur ce blog de façon récurrente)... La chanson d'Hélène est la plus bouleversante qui soit, la plus douce. Aussi douce et forte que les regards de Sami Frey et d'Yves Montand, à la fin de César et Rosalie, par la fenêtre, lorsque Rosalie/Romy revient... Aussi douce et irrémédiable que l'eau (ou parfois le sable), qui coule, s'échappe d'entre nos doigts. La vie qui fuit, l'amour qui ne se retournera pas, une plage soudain déserte, une page à nouveau blanche, une saison sèche qui tremble à l'horizon comme un mirage. Un côté comme ça... Alors, oui, il y a des jours comme ça. Et, aujourd'hui, comme si souvent, comme ce soir nous sommes septembre (davantage que Charlie), Je suis Sautet. L.M.

la chanson d'Hélène, comme on pense au thème de Camille, de Georges Delerue, dans Le Mépris, de Godard, (évoqué sur ce blog de façon récurrente)... La chanson d'Hélène est la plus bouleversante qui soit, la plus douce. Aussi douce et forte que les regards de Sami Frey et d'Yves Montand, à la fin de César et Rosalie, par la fenêtre, lorsque Rosalie/Romy revient... Aussi douce et irrémédiable que l'eau (ou parfois le sable), qui coule, s'échappe d'entre nos doigts. La vie qui fuit, l'amour qui ne se retournera pas, une plage soudain déserte, une page à nouveau blanche, une saison sèche qui tremble à l'horizon comme un mirage. Un côté comme ça... Alors, oui, il y a des jours comme ça. Et, aujourd'hui, comme si souvent, comme ce soir nous sommes septembre (davantage que Charlie), Je suis Sautet. L.M.

Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...

Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...  Le Gewurztraminer Grand Cru

Le Gewurztraminer Grand Cru

de

de

GRACQ INÉDIT

GRACQ INÉDIT

Bibliographie :

Bibliographie :

C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié

C’est la plus grande hêtraie d’Europe. A cheval sur la France (province basque de Soule) et l’Espagne (Navarre), avec ses 17 000 hectares, c’est une forêt certes exploitée mais très sauvage, où la profondeur du silence n’est troublée à l’automne que par le brame du cerf et le craquement d’une brindille sous le pas d’un chercheur de champignons ou plus rarement sous celui d’un chasseur de bécasse, eu égard à la pente du terrain, qui en rebute plus d'un. Les cèpes d’Iraty se conquièrent car la montagne s’apprivoise, mais celle-ci est relativement douce et la forêt correctement balisée. En octobre, elle se pare d’un mantille rouge, or, mordorée et brune qui n’a rien à envier au manteau forestier québécois. La forêt résonne de cervidés, sangliers et toutes sortes d’oiseaux (palombes, pics, vautours fauves, milans noirs et royaux, grues cendrées, passereaux divers, du pipit à la grive draine) la survolent. L’hiver, lorsque la neige recouvre les cols et le sol de la forêt, Iraty propose 4 pistes de ski de fond (35 km au total) ainsi que des itinéraires balisés pour les randonnées en raquettes : un must ! Se promener une journée dans la forêt en raquettes à la recherche des traces laissées par les animaux sur « le livre de la neige » est un pur bonheur. Le reste de l’année, les sentiers de randonnées sont nombreux en forêt (80 km de pistes forestières au total) et sur les crêtes. Une balade classique mène au Pic des Escaliers, une autre conduit au majestueux Pic d’Orhy (2017m, le point culminant), via la route des cols de chasse à la palombe : Millagate, Odixar, Tharta ou encore Sensibil. On trouve également le GR10 au départ des Chalets d’Iraty. Non loin de là se trouve la crête douce d’Orgambidexka, le « col libre », qui sert de site d’observation privilégié  Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).

Ardi gasna (fromage de brebis des bergers du cru, achetez-le chez Mayté, le spécialiste du jambon Ibaïona, qui est excellent, à St-Jean-le-Vieux, avant de monter). Irouléguy (passez chez Jean et Martine Brana à St-Jean-Pied-de-Port et prenez aussi la prune ou la poire, pour la flasque). Pain (si vous montez par l'autre côté, prenez la fougasse -pas trop cuite- à Tardets, dans le virage à la sortie).  Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait

Lire : le must de la poésie de Philippe Jaccottet : L'encre serait de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme

de l'ombre (Poésie/Gallimard), Aphorismes sous la lune, de Sylvain Tesson (Pocket), le dernier livre (deux novelas, genre où il excelle) de (Big) Jim Harrison, et qui arrive ce matin en librairie : Nageur de rivière (Flammarion), ou encore un ou deux classiques comme

http://www.salondulivre-pyreneen.fr/

http://www.salondulivre-pyreneen.fr/

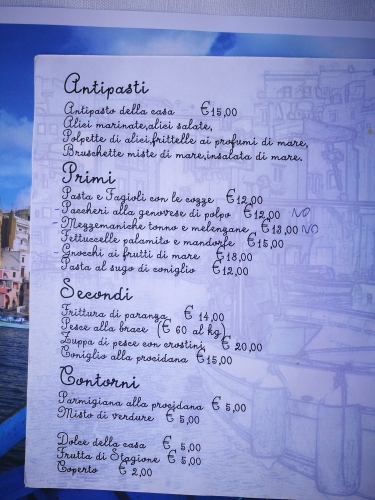

Procida me réconcilie avec la vie lorsque celle-ci glisse entre mes yeux. Cette île me rassemble et me ressemble. Elle irradie en moi, éloigne de la peau de mon âme les tourments. J’habite Procida comme le fleuve finit par habiter la mer. Ma confusion des sentiments s’épanouit sur le microcosme de la Corricella comme une feuille de thé dans l’eau bouillante. Chaque chose reprend place, chaque être observe l’autre en amitié ; insulairement. Ici je découle. Deviens poisson, nage en eaux claires. Je mûris comme le citron sous le soleil clément. J’oublie le manque. Je me nourris d’ombre et de petites tomates. Je

Procida me réconcilie avec la vie lorsque celle-ci glisse entre mes yeux. Cette île me rassemble et me ressemble. Elle irradie en moi, éloigne de la peau de mon âme les tourments. J’habite Procida comme le fleuve finit par habiter la mer. Ma confusion des sentiments s’épanouit sur le microcosme de la Corricella comme une feuille de thé dans l’eau bouillante. Chaque chose reprend place, chaque être observe l’autre en amitié ; insulairement. Ici je découle. Deviens poisson, nage en eaux claires. Je mûris comme le citron sous le soleil clément. J’oublie le manque. Je me nourris d’ombre et de petites tomates. Je  plonge dans l’eau noire, pilote le bateau, un gozzo, comme je caresserais une nouvelle femme. Le voilier de Paolo qui s’avance pour mouiller dans l’anse de Chiaia, le regard du vieux pêcheur taiseux qui reprise son filet, l’écho d’une Vespa à l’assaut de Terra Murata suffisent à mon bonheur écrasé de soleil du passager clandestin que je suis devenu sur l’île de mes ancêtres.

plonge dans l’eau noire, pilote le bateau, un gozzo, comme je caresserais une nouvelle femme. Le voilier de Paolo qui s’avance pour mouiller dans l’anse de Chiaia, le regard du vieux pêcheur taiseux qui reprise son filet, l’écho d’une Vespa à l’assaut de Terra Murata suffisent à mon bonheur écrasé de soleil du passager clandestin que je suis devenu sur l’île de mes ancêtres.

Surprise du soir : je viens de trouver ce papier anonyme sur un site que je ne connaissais pas :

Surprise du soir : je viens de trouver ce papier anonyme sur un site que je ne connaissais pas :  C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière,

C'est un grand journaliste doublé d'un écrivain précieux, précis qui vient de quitter ce monde à l'âge de 69 ans, le 8 janvier dernier. A Bordeaux. Sa ville. Né à Momuy dans les Landes et d'origine flamande par ailleurs, Pierre Veilletet aura effectué une brillante carrière au journal Sud-Ouest, qu'il pilota, jusqu'à son éviction brutale en 2000 -qu'il ne digéra pas. Prix Albert-Londres 1976 pour ses reportages sur l'agonie de Franco, il préféra rester le premier à Bordeaux au lieu d'être un numéro à Paris. C'était un maître à l'écriture rigoureuse, au ton singulier, hiératique et profond. Un styliste. Un observateur d'une finesse désarçonnante. Un taiseux au sourire rare aussi. Un personnage un rien intimidant mais toujours prompt à lancer un trait d'esprit pour détendre une atmosphère qu'il savait avoir rendue pesante, dans son bureau au journal ou ailleurs par hasard dans les rues de la ville. Veilletet avait le tact inscrit en lui. Et une délicatesse parfois gauche mais jamais empruntée. Il n'était pas d'accès libre. Ce n'est qu'à l'âge de 43 ans qu'il publia son premier livre, le court et dense roman La pension des nonnes, chez Arléa, maison cofondée avec ses amis Jean-Claude et Catherine Guillebaud et à laquelle il restera aussi fidèle que Julien Gracq le demeura à José Corti. L'allusion vaut rapprochement : le choix scrupuleux de l'adjectif, l'usage de l'italique pour appuyer comme on adresse un clin d'oeil entendu, rendent l'écriture de Veilletet voisine, sinon cousine de celle du grand écrivain de Saint-Florent-le-Vieil. Si Querencia et autres lieux sûrs peut faire penser à La première gorgée de bière de Philippe Delerm pour sa thématique, mais avec une autre tenue, une exigence altière,

Extraits d'une lettre que m'a adressé

Extraits d'une lettre que m'a adressé  dégage du récit entier une mélancolie profonde, loin du temps, un sentiment rare d'harmonie qui d'ailleurs joue sans doute dans l'effacement du temps, le seul repère étant cette boule chaude d'un bonheur passé, du grand-père, d'une esquisse de famille au soleil - L'ensemble fait que ce récit échappe au corset réducteur des "récits de chasse" et rejoint une littérature de plus large visée. (...) Votre livre m'a touché parce que je le trouve d'une qualité littéraire très au-dessus de tout ce que je lis, parce que je découvre en vous lisant un vrai écrivain, sûr de son outil, riche de ce qu'il a à exprimer, et qui ne me touche pas seulement parce qu'il est de ma "famille d'esprit", mais parce qu'il a une sensibilité rare..."

dégage du récit entier une mélancolie profonde, loin du temps, un sentiment rare d'harmonie qui d'ailleurs joue sans doute dans l'effacement du temps, le seul repère étant cette boule chaude d'un bonheur passé, du grand-père, d'une esquisse de famille au soleil - L'ensemble fait que ce récit échappe au corset réducteur des "récits de chasse" et rejoint une littérature de plus large visée. (...) Votre livre m'a touché parce que je le trouve d'une qualité littéraire très au-dessus de tout ce que je lis, parce que je découvre en vous lisant un vrai écrivain, sûr de son outil, riche de ce qu'il a à exprimer, et qui ne me touche pas seulement parce qu'il est de ma "famille d'esprit", mais parce qu'il a une sensibilité rare..."

génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le

génie disparu en 2005. Ou bien en s’allongeant en pleine forêt sur un tapis d’aiguilles de pins et de fougères, le regard planté à la cime des arbres qui dansent. Il suffit alors de fermer les yeux pour confondre, comme le faisait François Mauriac, le bruissement permanent du vent dans les branches avec celui de l’océan. Le

Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage

Bordelais Mauriac n’aimait rien comme planter ses fictions dans l’âpre lande : le village d’Argelouse est à jamais marqué par « Thérèse Desqueyroux », l’un de ses plus célèbres romans(Livre de poche). Montaigne, qui voyageait à cheval, a nourri ses « Essais » (Arléa) de centaines de chevauchées à travers les Landes. Il vante même les mérites des sources thermales de Préchacq-les-Bains dans son œuvre-vie. Jean-Paul Kauffmann a donné un livre magnifique, « La maison du retour » (folio), qui raconte comment il choisit justement de s’établir de temps à autre en forêt, à Pissos. Plus bas, on peut se promener du côté d’Onesse-et-Laharie, à la recherche de la maison des sœurs de Rivoyre, échouer à la trouver et relire « Le petit matin » (Grasset), de Christine, « la Colette des Landes », au café du coin. Les Landes, c’est la place centrale de Mont-de-Marsan à l’ouverture du premier café que l’on prend en pensant aux frères Boni : Guy et André Boniface, rugbymen de légende. Un stade porte leur nom à Montfort-en-Chalosse. Denis Lalanne, qui donna comme son ami Antoine Blondin des papiers « de garde » à « L’Equipe », écrivit un livre hommage

aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent

aux frangins : « Le temps des Boni » (La petite vermillon). Il vit aujourd’hui paisiblement à Hossegor. Le lire, c’est retrouver le rugby rustique de village, où les déménageurs de pianos sont plus nombreux que les joueurs du même instrument. Un autre écrivain journaliste parti trop tôt (en 2004), Patrick Espagnet, de Grignols (plus haut dans les Landes girondines), possédait une plume forgée à l’ovale. Ses nouvelles : « Les Noirs », « La Gueuze », « XV histoires de rugby » (Culture Suds), sont des chefs-d’œuvre du genre. Les Landes, ce sont ces belles fermes à colombages avec leurs murs à briquettes en forme de fougère, qui se dressent  grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un

grassement sur leur airial. La plus emblématique se trouve au sein du Parc régional de Marquèze, à Sabres, où l’ombre tutélaire de Félix Arnaudin, l’écrivain photographe un brin ethnographe, plane comme un milan royal en maraude. Les clichés d’Arnaudin sont aussi précieux que ses recueils de contes (Confluences). L’un d’eux montre un

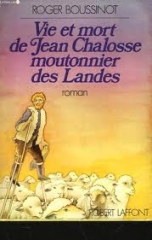

jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).

jeune berger, Bergerot au Pradeou, dressé dans l’immensité plate comme la main. Et évoque le tendre roman de Roger Boussinot, « Vie et mort de Jean Chalosse, moutonnier des Landes » (Livre de poche).  enfin les inoubliables passages de Julien

enfin les inoubliables passages de Julien

au-dessus de la plage -basque- de La Chambre d'Amour, en plein froid et à la tombée du jour. Et puis il faut préciser qu'il y avait aussi du chorizo patra negra et un jamon iberico formidables, achetés pour 3 sous à la venta Lapitxuri, à Dancharia. Alors...).

au-dessus de la plage -basque- de La Chambre d'Amour, en plein froid et à la tombée du jour. Et puis il faut préciser qu'il y avait aussi du chorizo patra negra et un jamon iberico formidables, achetés pour 3 sous à la venta Lapitxuri, à Dancharia. Alors...). Lorsque Les Vins du Sud-Ouest enivrent Paris, je me déplace. Cela se passait à La Bellevilloise (20ème). 29 vignerons étaient là. Du beau monde et de beaux flacons, pour accompagner quelques produits phares, comme le jambon, le foie gras et tout ça... Je retiens les jurançon de Camin Larredya, domaine piloté par une charmante petite équipe placée sous la houlette de Jean-Marc Grussaute : 9 ha à peine en conversion bio qui subliment avec beaucoup de talent les gros manseng, petit manseng et petit courbu. Tant en sec : La Part davan, La Virada, qu'en moelleux, notamment le remarquable Au Capceu, et l'excellent A Solhevat. Mention spéciale à la cuvée Alabets (et alors?, en Gascon) du château Plaisance, de Marc Penavayre, à Vacquiers (31). C'est un fronton 100% négrette élevé en cuves béton. Son frère élevé en barriques, Tot ço que cal (tout ce qu'il faut) est moins puissant, mais plus fin : normal. Bons souvenirs en passant : les classiques de chez Plageoles (gaillac), les vins si raffinés de Causse Marines (gaillac), Le Sid, puissant et sérieux, de Mathieu Cosse (cahors), le toujours meilleur vin de Mouthes Le Bihan (côtes-de-duras), l'excellent irouléguy de Thérèse et Michel Riouspeyrous : Arretxea, l'emblématique et indémodable gamme, encore enrichie, de Charles Hours, du Clos Uroulat, à Jurançon. La gamme "tradi" de la famille Hours nous enchantera toujours, surtout la Cuvée Marie (un formidable sec). Et sa gamme "trendy" nous renverse, notamment avec Happy Hours (prononcez api-ours bien sûr). Citons encore les cuvées Le Préphylloxérique (2007) du domaine Labranche-Laffont (madiran), les cuvées Hécate, et 666, d'un autre madiran (Laffont), et enfin la gamme toujours aussi épatante d'un de nos chouchous : Elian Da Ros, prince des côtes-du-marmandais.

Lorsque Les Vins du Sud-Ouest enivrent Paris, je me déplace. Cela se passait à La Bellevilloise (20ème). 29 vignerons étaient là. Du beau monde et de beaux flacons, pour accompagner quelques produits phares, comme le jambon, le foie gras et tout ça... Je retiens les jurançon de Camin Larredya, domaine piloté par une charmante petite équipe placée sous la houlette de Jean-Marc Grussaute : 9 ha à peine en conversion bio qui subliment avec beaucoup de talent les gros manseng, petit manseng et petit courbu. Tant en sec : La Part davan, La Virada, qu'en moelleux, notamment le remarquable Au Capceu, et l'excellent A Solhevat. Mention spéciale à la cuvée Alabets (et alors?, en Gascon) du château Plaisance, de Marc Penavayre, à Vacquiers (31). C'est un fronton 100% négrette élevé en cuves béton. Son frère élevé en barriques, Tot ço que cal (tout ce qu'il faut) est moins puissant, mais plus fin : normal. Bons souvenirs en passant : les classiques de chez Plageoles (gaillac), les vins si raffinés de Causse Marines (gaillac), Le Sid, puissant et sérieux, de Mathieu Cosse (cahors), le toujours meilleur vin de Mouthes Le Bihan (côtes-de-duras), l'excellent irouléguy de Thérèse et Michel Riouspeyrous : Arretxea, l'emblématique et indémodable gamme, encore enrichie, de Charles Hours, du Clos Uroulat, à Jurançon. La gamme "tradi" de la famille Hours nous enchantera toujours, surtout la Cuvée Marie (un formidable sec). Et sa gamme "trendy" nous renverse, notamment avec Happy Hours (prononcez api-ours bien sûr). Citons encore les cuvées Le Préphylloxérique (2007) du domaine Labranche-Laffont (madiran), les cuvées Hécate, et 666, d'un autre madiran (Laffont), et enfin la gamme toujours aussi épatante d'un de nos chouchous : Elian Da Ros, prince des côtes-du-marmandais. Pour finir cette note, j'évoquerai Brigitte Lurton, qui fit carrière dans quelques unes des propriétés bordelaises de sa famille, notamment à Climens (barsac), et qui replonge après plusieurs années de "jachère vigneronne", en sélectionnant cette fois des vins de propriétaires des terroirs français, pour leurs qualités, leur personnalité, leur sincérité, leur franchise de goût et leur profonde simplicité... Soit bien loin des canons des entêtés à oeillères du vignoble bordelais, confits dans leur suffisance depuis des temps immémoriaux comme le dindon dans sa graisse, et qui s'empêtrent désormais dans une impasse bien obscure, par faute, notamment, de clairvoyance. Le packaging des flacons est design et chic, simple et efficace (Brigitte Lurton est

Pour finir cette note, j'évoquerai Brigitte Lurton, qui fit carrière dans quelques unes des propriétés bordelaises de sa famille, notamment à Climens (barsac), et qui replonge après plusieurs années de "jachère vigneronne", en sélectionnant cette fois des vins de propriétaires des terroirs français, pour leurs qualités, leur personnalité, leur sincérité, leur franchise de goût et leur profonde simplicité... Soit bien loin des canons des entêtés à oeillères du vignoble bordelais, confits dans leur suffisance depuis des temps immémoriaux comme le dindon dans sa graisse, et qui s'empêtrent désormais dans une impasse bien obscure, par faute, notamment, de clairvoyance. Le packaging des flacons est design et chic, simple et efficace (Brigitte Lurton est