Papier paru dans le hors-série de L'Express, C'était l'Indochine... Toujours en kiosque. Pour que Vive la presse écrite!

Papier paru dans le hors-série de L'Express, C'était l'Indochine... Toujours en kiosque. Pour que Vive la presse écrite!

NAVIGUER SUR LA SOIE VERTE

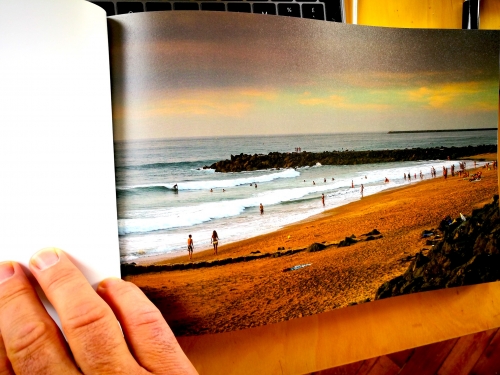

Bercée de légendes et sillonnée bar des bateaux de croisière à longueur d'année, la baie d'Along est d'abord l'une des merveilles naturelles du monde. Sa découverte frappe durablement chaque voyageur.

----

La huitième merveille du monde, disent les Vietnamiens, qui voient défiler trois millions de touristes, chaque année, dans cette partie du golfe du Tonkin où, sur une superficie d’environ 1 500 km2, 1969 pitons rocheux escarpés et karstiques, inhabités pour la plupart, et au total 3 000 îlots de toutes tailles, ont valu à ce site internationalement connu, lieu de pèlerinage obligé et d’une beauté époustouflante, d’être classé une première fois au patrimoine mondial par l’Unesco en 1994, puis en 2000, pour la richesse de sa biodiversité. L'écrivain Olivier Frébourg définit la baie comme « le lieu commun du Vietnam, son slogan publicitaire » (*).

Ha Long, « le dragon qui descend », rappelle une légende. Celle de cet animal mythologique, bienfaisant au Vietnam, qui, tiré brutalement de son sommeil, aurait plongé dans la mer et avec les battements de sa queue gigantesque, aurait taillé la montagne en pièces et en îlots, creusé des vallées profondes et des crevasses que la mer de Chine aurait ensuite comblées et sculptées. Puis, le dragon aurait trouvé l’endroit si beau qu’il choisit d’y demeurer. Les jours de brume – fréquents dans la baie, ils augmentent singulièrement son mystère et sont peut-être préférables aux jours de grand bleu -, les guides vietnamiens veulent encore voir les écailles dorsales de la créature légendaire dans la silhouette sibylline de certains pitons. A chacun son monstre du Loch Ness. La mythique tarasque d’Along est ainsi l’occasion de conduire des touristes sur des sampans dans une zone de l’immense baie, réputée propice à l’apparition du dragon.

Poésie et géologie

Des quatre villages de pêcheurs que compte la baie, Van Gia et ses habitations flottantes est le plus ancien. Aujourd’hui encore, y flottent de véritables maisons bâties sur de vastes coques plates, qui font office d’épiceries, notamment. Certains sampaniers, ou pêcheurs de ces villages racontent leurs mésaventures imaginaires, décrivant avec force détails qu’ils furent témoins du jaillissement de la queue du dragon, longue d’une trentaine de mètres, qui retomba si violemment sur l’eau que toutes les embarcations alentour faillirent chavirer. L’aura de poésie dont le site est nimbé semble infinie, en particulier lorsque une jonque glisse en silence, la nuit, ou bien à l’aube, entre ces îlots élancés comme des pains de sucre, et dont certains portent des noms d’animaux : le Chien, la Tortue, le Crapaud, la Guêpe, le Lièvre, la Libellule... D’autres ont des noms plus féériques, donnés pour la plupart par les Annamites et, à leur suite, par les officiers de Marine et les cartographes français : l’Île brûlée, le Salacco, les Pleurs, les Deux-Frères, le Colosse, le Sabot, la Vis, le Nègre… D’ailleurs, le nom même d’Along (ou Ha Long) serait dû aux Français, et il serait apparu sur les cartes maritimes au XIXe siècle, en remplacement de celui de (mer de) An Bang. Notons aussi que « Halong » désigne l’une des trois civilisations préhistoriques vietnamiennes (du post-paléolithique au post-néolithique), avec Hoa Binh et Bac Son.

Les géologues, bien moins poètes que les pêcheurs ou que les officiers de la Royale, se limitent à expliquer l’apparition de ces reliefs karstiques par l’érosion de fonds marins calcaires, vers la fin de l’ère primaire, soit il y a 500 millions d’années – une paille ! La haute mer englobait alors la baie, qui sédimenta considérablement. Puis, les mouvements intempestifs de la croûte terrestre associés au retrait consécutif de la mer, ont fait émerger ce « champ » karstique (le plus grand du monde), et l’ont exposé au grand air, donc à l’érosion, aux caprices du temps, aux effondrements et autres fractures des sols sous-marins.

Une autre légende prétend que l’empereur de Jade aurait demandé à la Princesse du ciel, le dragon Mère, de protéger le peuple Viet en bloquant la baie, afin de stopper d’incessantes invasions. L’animal mythique auraient alors craché quantité de perles et de pierres précieuses qui se seraient transformées en pitons rocheux au contact de l’eau, créant ainsi un fragile rempart de défense en forme de muraille ajourée et éparpillée. Car les « envahisseurs du Nord » n’ont jamais cessé de pénétrer le Vietnam par la baie fantastique – la Chine est proche, et la province de Quang Ninh, à laquelle appartient la baie, est frontalière de l’empire du Milieu.

ciel, le dragon Mère, de protéger le peuple Viet en bloquant la baie, afin de stopper d’incessantes invasions. L’animal mythique auraient alors craché quantité de perles et de pierres précieuses qui se seraient transformées en pitons rocheux au contact de l’eau, créant ainsi un fragile rempart de défense en forme de muraille ajourée et éparpillée. Car les « envahisseurs du Nord » n’ont jamais cessé de pénétrer le Vietnam par la baie fantastique – la Chine est proche, et la province de Quang Ninh, à laquelle appartient la baie, est frontalière de l’empire du Milieu.

Des grottes et des calamars

Le fondateur de la dynastie Dinh, Ngo Quyen, crut mettre un frein définitif aux  invasions chinoises, au Xe siècle, en coulant une bonne partie de leur flotte dans la baie. Plus tard, c’est un héros vietnamien toujours idolâtré, Tran Hung Dao, qui battit en 1288 le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, en poussant ses nombreuses jonques mongoles vers un astucieux champ de pieux effilés et dissimulés dans l’eau, à proximité de la fameuse grotte des Merveilles, appelée aussi justement la grotte des Bouts de bois (Dau Go), et à proximité de laquelle il n’est pas rare d’observer des singes en nombre, dissimulés mais bruyants, dans la végétation luxuriante des pitons verticaux. D’aucuns prétendent d’ailleurs que des restes de ces jonques yuans-mongols qui se sont empalées, sont encore visibles autour des redoutables pieux. Il faudrait plonger pour le vérifier.

invasions chinoises, au Xe siècle, en coulant une bonne partie de leur flotte dans la baie. Plus tard, c’est un héros vietnamien toujours idolâtré, Tran Hung Dao, qui battit en 1288 le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, en poussant ses nombreuses jonques mongoles vers un astucieux champ de pieux effilés et dissimulés dans l’eau, à proximité de la fameuse grotte des Merveilles, appelée aussi justement la grotte des Bouts de bois (Dau Go), et à proximité de laquelle il n’est pas rare d’observer des singes en nombre, dissimulés mais bruyants, dans la végétation luxuriante des pitons verticaux. D’aucuns prétendent d’ailleurs que des restes de ces jonques yuans-mongols qui se sont empalées, sont encore visibles autour des redoutables pieux. Il faudrait plonger pour le vérifier.

Puis, Along devient un repaire de pirates fort difficile à combattre, eu égard au labyrinthe flottant constitué par ces pitons garnis de grottes et de criques secrètes. La baie retrouve un peu de paix lorsque la Royal Navy montre ses muscles, dans les années 1810, et en chasse les pirates. En 1883, l’arrivée des premiers corps expéditionnaires français chargés de pacifier le Nord de l’Indochine, apaisent pour un temps ce paysage qui semble avoir été créé pour figurer la sérénité, et cette étendue d’eau comme une « soie verte », dit encore l’écrivain amoureux du Vietnam Olivier Frébourg ; de cette soie dont on fabrique le ao dai, la robe traditionnelle qui procède de l’élégance des femmes vietnamiennes.

Entre autres curiosités au sein de l’immense baie que l’on traverse sur l’un des nombreux bateaux consacrés aux mini-croisières, la grotte des Surprises (Sung Sot) est la plus impressionnante de toutes. Deux immenses « salles » figurent un théâtre pour la première, avec ses innombrables concrétions : stalactites et stalagmites géantes ; et un immense jardin intérieur pour la seconde, pourvu d’un lacis de roches de toute taille et de petits plans gorgés d’une eau vert émeraude, et autres vasques naturelles. La grotte, ou caverne du Palais céleste (Thien Cung) n’est pas en reste. Une légende raconte qu’un mariage y fut célébré, entre une jeune femme, May (nuage) et le prince Dragon. Sept jours et sept nuits durant, de petits dragons dansaient parmi les stalactites, des éléphants gambadaient et deux lions jouaient à se poursuivre. May eut ensuite cent enfants, pas un de moins, qu’elle éleva dans cette grotte même. La légende s’appuierait sur des scènes qui auraient été fossilisées dans la roche, mais dont on ne trouve évidemment pas trace, les grottes d’Along n’étant pas ornées.

Aujourd’hui, si un tourisme de masse conduit chaque jour des centaines de voyageurs venus du monde entier (de plus en plus de la Chine voisine), depuis le port d’embarquement de Bai Chay, qui n’a rien de bucolique mais plutôt des allures mécaniques et industrielles, si les phoques et les dauphins se raréfient dans cette partie du golfe du Tonkin – comme partout ailleurs -, si les bateaux de croisières déguisés en jonques de bois plaqué et aux voiles factices, sont parfois à touche-touche sur la « soie verte » de ce somptueux paysage, il nous est encore permis, la nuit, lorsque la jonque est au mouillage, de pêcher avec les membres de l’équipage des calamars « à la turlutte » (à l’aide d’une ligne hérissée d’hameçons que l’on agite de bas en haut), car ils sont encore nombreux dans l’eau trouble d’Along, et délicieux, correctement saisis a la plancha. C’est l’une des joies simples et secrètes que procure la huitième merveille du monde. Léon Mazzella

Aujourd’hui, si un tourisme de masse conduit chaque jour des centaines de voyageurs venus du monde entier (de plus en plus de la Chine voisine), depuis le port d’embarquement de Bai Chay, qui n’a rien de bucolique mais plutôt des allures mécaniques et industrielles, si les phoques et les dauphins se raréfient dans cette partie du golfe du Tonkin – comme partout ailleurs -, si les bateaux de croisières déguisés en jonques de bois plaqué et aux voiles factices, sont parfois à touche-touche sur la « soie verte » de ce somptueux paysage, il nous est encore permis, la nuit, lorsque la jonque est au mouillage, de pêcher avec les membres de l’équipage des calamars « à la turlutte » (à l’aide d’une ligne hérissée d’hameçons que l’on agite de bas en haut), car ils sont encore nombreux dans l’eau trouble d’Along, et délicieux, correctement saisis a la plancha. C’est l’une des joies simples et secrètes que procure la huitième merveille du monde. Léon Mazzella

-----

(*) Vietnam, par Olivier Frébourg, photos de Nicolas Cornet (Chêne, 2004)

LA BAIE D'ALONG TERRESTRE

Dans le delta du fleuve rouge, la province de Nin Binh - avec la ville éponyme et sans attrait, en son cœur -, située à une centaine de kilomètres au sud de Hanoi, est surnommée la « baie d’Along terrestre ». Avec des joyaux naturels comme Tam Coc, Van Long, la réserve naturelle de Pu Luong, Trang An, ou encore ses villages Hang, la baie d’Along terrestre est un délicieux contrepoint à la célébrissime voisine, car elle permet de visiter l’intérieur de terres toujours très humides du Nord-Ouest, et de glisser, à bord d’un thuyen (barque en bambou tressé et goudron), sur un bras d’eau bordé de prairies vertes piquées de hérons blancs, et d’entrer de cette manière dans des grottes saisissantes de silence.

Dans le delta du fleuve rouge, la province de Nin Binh - avec la ville éponyme et sans attrait, en son cœur -, située à une centaine de kilomètres au sud de Hanoi, est surnommée la « baie d’Along terrestre ». Avec des joyaux naturels comme Tam Coc, Van Long, la réserve naturelle de Pu Luong, Trang An, ou encore ses villages Hang, la baie d’Along terrestre est un délicieux contrepoint à la célébrissime voisine, car elle permet de visiter l’intérieur de terres toujours très humides du Nord-Ouest, et de glisser, à bord d’un thuyen (barque en bambou tressé et goudron), sur un bras d’eau bordé de prairies vertes piquées de hérons blancs, et d’entrer de cette manière dans des grottes saisissantes de silence.

La baie d’Along terrestre est un havre de 1 400 km2 de zones naturelles protégées, d’une grande richesse faunistique et faunique, et riche de larges plaines irriguées de rizières et bordées de montagnes abruptes. Van Long, entrelacs paisible composé de petits villages où l’on circule encore majoritairement en char à buffles et, bien sûr, en bicyclette, de rivières, de champs plats comme la main, de grottes – notamment la célèbre Ca, couverte de stalactites et dont les eaux grouillent de tilapie (poisson-chat) -, constitue la zone la plus « bio diversifiée » du pays, avec pas moins de 3 500 hectares protégés par des digues.

Si les montagnes avoisinantes recèlent sangliers, ours et, même, quelques panthères, à leur pied, prospère un paradis des zones humides, des orchidées sauvages et des échassiers comme l’aigrette, le héron bihoreau ou le jacana, dans une atmosphère dont le calme suggère l’estampe. Cette partie de la baie d’Along terrestre est talonnée, dans le cœur des vietnamiens épris de nature préservée, par les beautés – certes moins sauvages - de Tam Coc. Cette cuvette entourée de pitons calcaires tombant à pic, et aux formes parfois étranges rappelant des visages, est aussi appelée « la baie d’Along sur rizières ». Une balade en barque à godille vers l’une des fameuses grottes du site (Tam Coc signifie « trois grottes »), propulse le voyageur dans l’atmosphère du film Indochine en trois coups de perche.

leur pied, prospère un paradis des zones humides, des orchidées sauvages et des échassiers comme l’aigrette, le héron bihoreau ou le jacana, dans une atmosphère dont le calme suggère l’estampe. Cette partie de la baie d’Along terrestre est talonnée, dans le cœur des vietnamiens épris de nature préservée, par les beautés – certes moins sauvages - de Tam Coc. Cette cuvette entourée de pitons calcaires tombant à pic, et aux formes parfois étranges rappelant des visages, est aussi appelée « la baie d’Along sur rizières ». Une balade en barque à godille vers l’une des fameuses grottes du site (Tam Coc signifie « trois grottes »), propulse le voyageur dans l’atmosphère du film Indochine en trois coups de perche.

Autre curiosité : en naviguant sur la rivière Ngo Dong, il n’est pas rare de croiser des femmes pêcheurs à bord de leur thuyen individuel, qui manient les rames avec leurs pieds nus, et gardent ainsi les mains libres pour tirer leurs lignes. Confondant. L. M.

LE CHARBON DE LA DISCORDE

La Société française des charbonnages du Tonkin, entreprise très prospère pendant l’époque coloniale, exploitait à outrance les mines de houille de la baie d’Along, en concurrence – comme toujours -, avec les Chinois depuis 1865. De sinistre mémoire, elle s’enrichit aux dépens de milliers de coolies vietnamiens qu’elle traitait comme des esclaves à peine payés et soumis à rude épreuve. Créée, en 1888, sur la concession de Hongay, la SFCT – dont les principaux actionnaires sont alors l’incontournable Banque de l’Indochine et le Crédit industriel et commercial -, commence à exploiter des mines.

Comme la richesse naturelle est à fleur de terre et la main d’œuvre locale abondante et très bon marché, le tonnage de l’exploitation augmente de façon exponentielle : de 2 000 tonnes en 1890, la production passe à 500 000 tonnes à la veille de la Grande Guerre, à 1,7 million de tonnes à la veille de la crise de 1929, pour atteindre près de trois millions de tonnes à la veille du second conflit mondial (dont 2,6 millions annuels pour la seule SFCT). De 40 000 à 85 000 travailleurs vietnamiens et chinois s’épuisent dans les mines, surnommées « l’enfer de Hongay » dans la littérature anticolonialiste des années 1930, laquelle dénonce des conditions d’exploitation (qui ne pourront aller qu’en s’améliorant) d’une pénibilité révoltante. Un coolie touchait 15 sous par jour, lorsque les bénéfices nets de la SFCT frôlaient les 30 millions de francs annuels.

Roland Dorgelès écrit, dans son livre Sur la route mandarine (Albin Michel, 1925) : « Elles sont, je crois, uniques au monde, ces mines de Hongay où l’on extrait le charbon à ciel ouvert. Campha, Haut, Monplanet, grands pans d’amphithéâtres taillés à même les mamelons. Ce sont de gigantesques escaliers noirs qui escaladent le ciel et leurs parois sont si lisses, si droites, qu’on croirait que le charbon fut découpé en tranches, ainsi qu’un monstrueux gâteau. Rien n’est à l’échelle humaine. Tout est trop haut, trop vaste, et les indigènes qui piochent les pentes ne font qu’une poussière humaine, sur ces gradins de jais. »

La houille devient rapidement le deuxième produit d’exportation indochinoise après le riz. Avec les Charbonnages de Dong Trieu, et ceux du Tonkin (SFCT), les Français se taillent une part non négligeable du lion, ou plutôt du dragon, et se dotent de leur propre infrastructure : port, chemin de fer, centrale électrique. Extrêmement rentable, l’extraction de la houille ne sera concurrencée par la culture de l’hévéa, notamment, qu’à partir de la fin des années 1930. La seule SFCT, qui produit bon an, mal an, 1,8 million de tonnes de charbon de 1939 à 1941, voit sa production chuter à moins de 200 000 tonnes en 1945… Neuf ans – de guerre – après, les accords de Genève ne mettent toutefois pas fin à l’activité, qui représente alors quelque 900 000 tonnes.

ne mettent toutefois pas fin à l’activité, qui représente alors quelque 900 000 tonnes.

Un délai de grâce bien court, qui expire le 8 avril 1955, quand la république du Vietnam nationalise l’ensemble des installations. Aujourd’hui, les « gueules noires » se font rares au Vietnam, car les filons s’épuisent et le marché du charbon s’essouffle. Pourtant, le pays continue d’exploiter la houille, dans une zone discrète de cette vaste baie d’Along si paradisiaque, et dont aucun voyageur ne soupçonne l’existence à proximité des pitons rocheux. L. M.

Photos : © Léon Mazzella

Lire la suite

Alliances

Alliances Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

Je pensais l'avoir signalé ici, mais non. J'eus la surprise au coeur de l'été dernier de découvrir un papier élogieux et délicieusement tardif sur l'un de mes livres paru fin 2001 et qui, finaliste du Prix Goncourt de la Nouvelle, manqua cette distinction d'un cheveu. Le voici - il est signé Rita, blogueuse littéraire - et si cela vous incite, hâtez-vous, car le bouquin est en voie d'épuisement chez l'éditeur, lequel n'envisage pas de le réimprimer ou de le reprendre en format de poche dans La Petite Vermillon =>

Tel pourrait être mon souhait le plus fiable, le plus salutaire et le plus vivifiant : saisir chaque matin l'un des nombreux recueils de poésie de Philippe Jaccottet entre deux tasses de café, et lire un poème de hasard. Cette idée m'est venue tout à l'heure, lorsqu'un ami m'a adressé le début d'un extrait de Pensées sous les nuages, à l'ouverture intitulée Le mot joie. Il s'agit en l'occurrence d'une « note », d'une sorte de poème en prose dont Jaccottet a le secret - mais il a écrit davantage de poèmes de facture plus classique.

Tel pourrait être mon souhait le plus fiable, le plus salutaire et le plus vivifiant : saisir chaque matin l'un des nombreux recueils de poésie de Philippe Jaccottet entre deux tasses de café, et lire un poème de hasard. Cette idée m'est venue tout à l'heure, lorsqu'un ami m'a adressé le début d'un extrait de Pensées sous les nuages, à l'ouverture intitulée Le mot joie. Il s'agit en l'occurrence d'une « note », d'une sorte de poème en prose dont Jaccottet a le secret - mais il a écrit davantage de poèmes de facture plus classique.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

dépassant vers 17 h le panneau d’entrée du village. Celui-ci se révèle être (avouons-le d’emblée) d’une banalité commune à nos yeux, sans relief particulier, hormis son église et une place attenante... Un Intermarché relativement dissimulé ferme le village.

Merveilleuse collection folio. Nous tenons tous en mains un folio dans la journée, au moins une fois, pour vérifier quelque chose, relire un passage, retrouver une phrase, s’étonner d’une nouveauté, avouez, non ? Nous attendons tous avec impatience la reparution de romans ou d’essais dans cette édition de poche qui nous est devenue fétiche depuis tant d’années, parce que nous les avons ratés à leur sortie en grand format. Nous nous réjouissons d’une nouvelle traduction (Pavese, Zweig, Hemingway, London, pour ne citer que quelques récentes bonnes surprises), ou d’une nouvelle édition chic et rafraichissante (que les esprits chagrins dénigrent en invoquant un simple coup de marketing et juste une nouvelle couverture : laissons-les à leur aigreur triste), comme ces deux Italo Calvino : La route de San Giovanni et Leçons américaines. Le premier ravive cinq souvenirs majeurs du grand écrivain italien à l’imagination tellement magique dans la plupart de ses livres phares. Le second est composé de six cours qu’il devait donner à Harvard si la mort ne l’avait pas surpris trop tôt, et ce sont six bijoux étincelants d’intelligence et de réflexion sur les chefs d’œuvre incontestables de la littérature, à travers le prisme de cinq valeurs : légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. C’est juste

Merveilleuse collection folio. Nous tenons tous en mains un folio dans la journée, au moins une fois, pour vérifier quelque chose, relire un passage, retrouver une phrase, s’étonner d’une nouveauté, avouez, non ? Nous attendons tous avec impatience la reparution de romans ou d’essais dans cette édition de poche qui nous est devenue fétiche depuis tant d’années, parce que nous les avons ratés à leur sortie en grand format. Nous nous réjouissons d’une nouvelle traduction (Pavese, Zweig, Hemingway, London, pour ne citer que quelques récentes bonnes surprises), ou d’une nouvelle édition chic et rafraichissante (que les esprits chagrins dénigrent en invoquant un simple coup de marketing et juste une nouvelle couverture : laissons-les à leur aigreur triste), comme ces deux Italo Calvino : La route de San Giovanni et Leçons américaines. Le premier ravive cinq souvenirs majeurs du grand écrivain italien à l’imagination tellement magique dans la plupart de ses livres phares. Le second est composé de six cours qu’il devait donner à Harvard si la mort ne l’avait pas surpris trop tôt, et ce sont six bijoux étincelants d’intelligence et de réflexion sur les chefs d’œuvre incontestables de la littérature, à travers le prisme de cinq valeurs : légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité. C’est juste brillant. On sort grandi de cette lecture tonique pour la cervelle, en se disant « chapeau »… Folio, c’est relire l’Argentin le plus important à nos yeux, Jorge Luis Borgès, et ses indispensables ouvrages devenus des classiques dont on parle entre nous, le soir au coin du feu : Fictions, bien sûr, et son inoubliable Jardin aux sentiers qui bifurquent, où l’indispensable Livre de sable, qui fait partie des livres que l’on aime offrir, et ses treize nouvelles à connotation fantastique, mais comme Poe le fut, soit avec un talent fantasmagorique capable d'orienter sans la gouverner la vocation d’un Julien Gracq. Nous y relisons avec un immense plaisir Le congrès, et l’indépassable nouvelle qui donne son titre au livre. Folio, car ce n’est pas fini, c’est encore le bonheur de plonger dans la correspondance amoureuse de François Mitterrand, avec cet énorme

brillant. On sort grandi de cette lecture tonique pour la cervelle, en se disant « chapeau »… Folio, c’est relire l’Argentin le plus important à nos yeux, Jorge Luis Borgès, et ses indispensables ouvrages devenus des classiques dont on parle entre nous, le soir au coin du feu : Fictions, bien sûr, et son inoubliable Jardin aux sentiers qui bifurquent, où l’indispensable Livre de sable, qui fait partie des livres que l’on aime offrir, et ses treize nouvelles à connotation fantastique, mais comme Poe le fut, soit avec un talent fantasmagorique capable d'orienter sans la gouverner la vocation d’un Julien Gracq. Nous y relisons avec un immense plaisir Le congrès, et l’indépassable nouvelle qui donne son titre au livre. Folio, car ce n’est pas fini, c’est encore le bonheur de plonger dans la correspondance amoureuse de François Mitterrand, avec cet énorme volume (1000 pages) – et encore, il s’agit d’une version abrégée de celle qui parut en collection Blanche -, avec Anne Pingeot, sobrement intitulé Lettres à Anne, 1962-1995, Choix (établi par la destinataire elle-même). Car, c’est beau, très beau, émouvant presque à chaque page, à l'instar du Journal de Jules Renard, lequel recèle un trésor ou deux à chaque paragraphe (avouez aussi). « Tonton » était une sacrée plume et un esprit littéraire très cultivé. Anne est magnifiée, comme a pu l’être Maria Casarès sous la plume d’Albert Camus, Elsa sous celle d’Aragon, Gala, Lou, tant d’autres bénies des dieux de la littérature lorsqu'elle part du coeur et pas seulement du ventre. Cela commence donc en 1962, lorsque François Mitterrand, alors âgé de quarante-six ans, tombe instantanément amoureux fou d’une jeune femme de dix-neuf ans qu’il rencontre chez ses parents à Hossegor. Bien sûr, un sentiment de violation de domicile, d’impudeur difficile à dominer nous saisit à chaque

volume (1000 pages) – et encore, il s’agit d’une version abrégée de celle qui parut en collection Blanche -, avec Anne Pingeot, sobrement intitulé Lettres à Anne, 1962-1995, Choix (établi par la destinataire elle-même). Car, c’est beau, très beau, émouvant presque à chaque page, à l'instar du Journal de Jules Renard, lequel recèle un trésor ou deux à chaque paragraphe (avouez aussi). « Tonton » était une sacrée plume et un esprit littéraire très cultivé. Anne est magnifiée, comme a pu l’être Maria Casarès sous la plume d’Albert Camus, Elsa sous celle d’Aragon, Gala, Lou, tant d’autres bénies des dieux de la littérature lorsqu'elle part du coeur et pas seulement du ventre. Cela commence donc en 1962, lorsque François Mitterrand, alors âgé de quarante-six ans, tombe instantanément amoureux fou d’une jeune femme de dix-neuf ans qu’il rencontre chez ses parents à Hossegor. Bien sûr, un sentiment de violation de domicile, d’impudeur difficile à dominer nous saisit à chaque lettre, mais cette désagréable impression qui nous colle à la peau comme la honte figurée par le feu qui prendrait à notre vêtement et menacerait de nous étouffer, cette sensation de pénétrer l’intimité d’un couple épris, est dépassée par la langue, la poésie, la profondeur bouleversante et finalement universelle, si l'on prête une oreille attentive, des mots que Mitterrand adresse avec une fougue capable de rendre jaloux tous ceux qui claudiquent et balbutient devant l’aimé(e) avec une syntaxe maladroite ; empotée. Une leçon, à la manière d’un recueil de poèmes d’Éluard. Folio, c’est encore ces « collectors » qui jaillissent à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous tenons là un opus de Sylvain Tesson que nous aimons particulièrement, et dont le succès fut très mérité : Dans les forêts de Sibérie, livre déjà évoqué ici même pour son côté sauvage et pur. De même que le fut un autre grand livre, un roman cette fois, de la baroque Carole Martinez : Le cœur cousu. Un livre diabolique et donc séduisant qui nous plonge dans l'Andalousie du XIXè siècle et ses croyances ésotériques, où des femmes savent recoudre les coeurs en lambeaux et possèdent le pouvoir de rafistoler les hommes brisés... Enfin, et nous ne l’avons pas encore lu, mais le premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l’ogre, bénéficie lui aussi de cette collection très chic, colorée, même sur tranche. Il évoque, lis-je, une addiction sexuelle implacable, et forcément dangereuse. À suivre, donc. Folio, c'est enfin tomber sur une perle qui avait échappé à notre attention lorsqu'elle parut chez P.O.L., comme L'homme des bois, de

lettre, mais cette désagréable impression qui nous colle à la peau comme la honte figurée par le feu qui prendrait à notre vêtement et menacerait de nous étouffer, cette sensation de pénétrer l’intimité d’un couple épris, est dépassée par la langue, la poésie, la profondeur bouleversante et finalement universelle, si l'on prête une oreille attentive, des mots que Mitterrand adresse avec une fougue capable de rendre jaloux tous ceux qui claudiquent et balbutient devant l’aimé(e) avec une syntaxe maladroite ; empotée. Une leçon, à la manière d’un recueil de poèmes d’Éluard. Folio, c’est encore ces « collectors » qui jaillissent à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous tenons là un opus de Sylvain Tesson que nous aimons particulièrement, et dont le succès fut très mérité : Dans les forêts de Sibérie, livre déjà évoqué ici même pour son côté sauvage et pur. De même que le fut un autre grand livre, un roman cette fois, de la baroque Carole Martinez : Le cœur cousu. Un livre diabolique et donc séduisant qui nous plonge dans l'Andalousie du XIXè siècle et ses croyances ésotériques, où des femmes savent recoudre les coeurs en lambeaux et possèdent le pouvoir de rafistoler les hommes brisés... Enfin, et nous ne l’avons pas encore lu, mais le premier roman de Leïla Slimani, Dans le jardin de l’ogre, bénéficie lui aussi de cette collection très chic, colorée, même sur tranche. Il évoque, lis-je, une addiction sexuelle implacable, et forcément dangereuse. À suivre, donc. Folio, c'est enfin tomber sur une perle qui avait échappé à notre attention lorsqu'elle parut chez P.O.L., comme L'homme des bois, de  Pierric Bailly. Hommage d'une tendresse froide mais jamais désaffectée - bien au contraire -, au père disparu accidentellement, et à côté duquel le fils a le sentiment douloureux d'être un peu passé à côté... Et ce trop tard accroit le manque. Ce livre nous fait dire que, si le travail de deuil de la mère est un genre littéraire en soi, celui du père est encore un territoire à défricher et à bâtir avec ce type d'hommage. Car, ce bouquin court, dense, âpre, emp

Pierric Bailly. Hommage d'une tendresse froide mais jamais désaffectée - bien au contraire -, au père disparu accidentellement, et à côté duquel le fils a le sentiment douloureux d'être un peu passé à côté... Et ce trop tard accroit le manque. Ce livre nous fait dire que, si le travail de deuil de la mère est un genre littéraire en soi, celui du père est encore un territoire à défricher et à bâtir avec ce type d'hommage. Car, ce bouquin court, dense, âpre, emp « The Quiet Man », « L’Homme Tranquille », film de John Ford (1952) est un incontestable chef d’œuvre. L’Irlande paysanne et villageoise, sa nature, ses rivières à truites, ses pubs à stout coulant à flots, tout est là qui nous donne envie de prendre des billets pour Dublin ou pour Cork illico. Maureen O’Hara et John Wayne y sont splendides.

« The Quiet Man », « L’Homme Tranquille », film de John Ford (1952) est un incontestable chef d’œuvre. L’Irlande paysanne et villageoise, sa nature, ses rivières à truites, ses pubs à stout coulant à flots, tout est là qui nous donne envie de prendre des billets pour Dublin ou pour Cork illico. Maureen O’Hara et John Wayne y sont splendides.

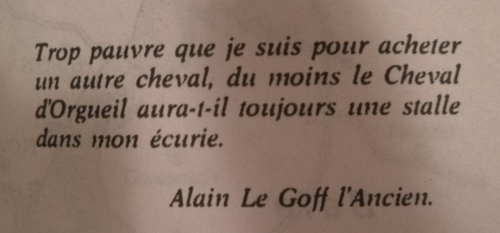

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.

Week-end de novembre dans le Perche. Les palombes luttent contre un vent mouillé, la pluie devient horizontale et piquante, il ne fait pas un temps à mettre un chevreuil dehors. D'ailleurs, on n'en surprend guère à l'orée des bois. Les grues cendrées ne passent plus, et les cendres menacent dans la grande cheminée. Il est temps de retourner aux affaires. Le château Les Gravières de La Brandille, Bordeaux Supérieur 2015 appartenant à la famille Borderie, sis à Saint-Médard-de-Guizières, est le flacon idéal pour escorter une viande rouge de sacré caractère comme une daube de sanglier mijotée des heures, un cuissot de chevreuil qui roupille lentement au four à 180°, ou une épaisse basse côte de bœuf des Flandres maturée trois semaines (photo), grillée sur de tendres braises, à bonne hauteur et devant la table de l'apéro, ce dimanche midi à la campagne, tandis que la pluie crépite encore sur les feuilles des chênes et des châtaigniers.

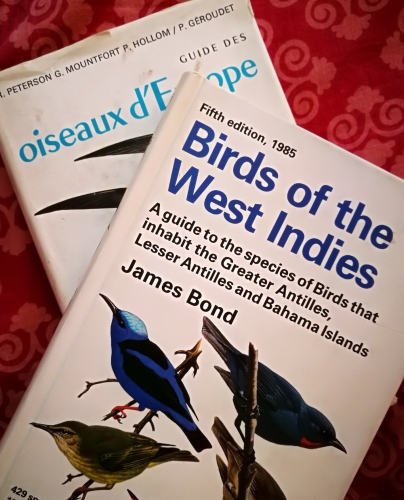

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Jean Rolin (*), auteur du « Traquet kurde » (POL) avoue à Pascale Nivelle, qui brosse (bien, comme d'habitude, depuis ses années Libé) son portrait pour "M/Le Monde", que sa « bible » est l’ouvrage de l’ornithologue James Bond au sujet des oiseaux des Antilles et des Bahamas (attaque et début du papier ci-dessus).

Virée de quatre jours sur

Virée de quatre jours sur

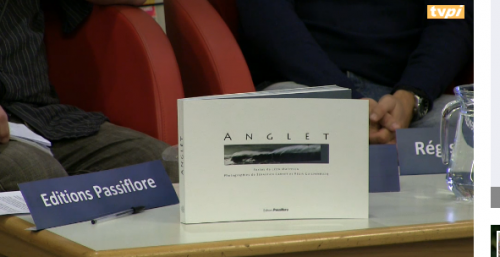

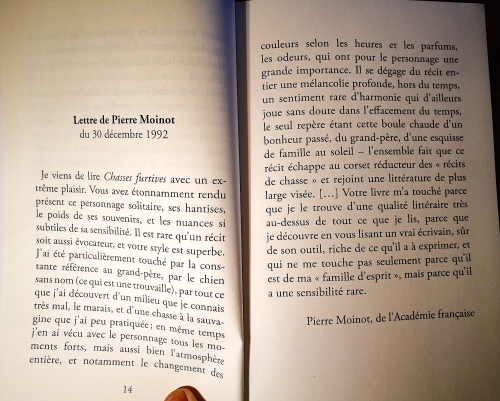

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

Me voici donc, avec quatre consoeurs des merveilleuses éditions Passiflore - pilotées par les talentueuses Florence Defos du Rau et Patricia Martinez -, décliné en édition grand format, saisie en corps 18 à l'attention de ceux qui aiment lire mais qui ont la vue basse, comme on dit : il s'agit, pour mes consoeurs, de Fabienne Thomas, Marie-Laure Hubert Nasser, Pascale Dewambrechies, et Chantal Detcherry.

La police des caractères reste ma préférée.

La police des caractères reste ma préférée.

une échappée indienne à travers un carnet de croquis, entre autres, donnent un ton délicat au magazine.

une échappée indienne à travers un carnet de croquis, entre autres, donnent un ton délicat au magazine.

Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe!

Je suis là, tu me trouves ou tu ne me trouves pas, mais je ne puis m'échapper ni ne me dissimuler davantage. Je n'ai que mon blindage, ma cuirasse, et mon enterrement pour défense. J'hérissonne, mon cochon! Or, truffe et Tartuffe, chez Molière en tout cas, ont partie liée. Dans L'Obs de ce jour, c'est autre chose. C'est même "à charge". Et en règle. FF peut se faire des cheveux (bouclés). Quelle truffe! (Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M.

(Mais, l'étymologie parfois... Voyez bécasse. Cet oiseau tellement subtil que je risque l'adjectif intelligent pour le désigner, avec ses ruses multiples qui mettent en déroute chiens et chasseurs. Le mot désigne une sotte. Or, qu'en réalité, c'est d'un compliment qu'il devrait s'agir). L.M. Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.

Nous le savons, mais nous ne pouvons nous en empêcher : Écrire à chaud est néfaste, car peu clairvoyant. J’ai pourtant envie de dire combien « je suis Françoise Sagan », ce lundi soir, et combien « je suis » aussi (quelle prétention !) « Catherine Deneuve » au sommet de sa beauté dans « La Chamade », d’après le roman éponyme du « charmant petit monstre ». Merci à Arte, qui nous a offert un doublé, ce 30 janvier, avec le film d’Alain Cavalier (1968), et le documentaire « Françoise Sagan, l’élégance de vivre », réalisé par Marie Brunet-Debaines, enrichi de la voix et des témoignages infiniment touchants de Denis Westhoff, le fils de Sagan. Cela a permis d'oublier Brigitte Bardot (pourtant si présente, par palimpseste), devant la plastique inouïe de Deneuve. Et de découvrir en profondeur le personnage iconique de Françoise Sagan. Merci Arte pour cette soirée tout en tact, en légèreté, en vol de libellule au-dessus du torrent : Bien davantage qu'un James Dean féminin, Sagan est une hussarde, une femme pétrie de vie, cette chose qu’elle s’employa à brûler (avec élégance) chaque jour, chaque nuit par les deux bouts.  Négligence

Négligence « Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.

« Chroniques, 1954-2003 » (Le Livre de Poche, dans une édition reliée, comme les « poche » ont pris l’habitude d’en produire à l’approche des fêtes, et qui hisse le format au rang d’ouvrage de collection). Ce sont ses articles (les chroniques sont des articles endormis, écrit Denis Westhoff dans l'avant-propos) sur tout et rien, parus dans L’Express, ELLE, Femme, Egoïste, Vogue, La Parisienne… Les textes sur Verlaine, Depardieu, sur Capri, Naples, sur la mode, le rugby, la lecture ou encore Orson Welles… sont des petits joyaux. C'est stylé, diraient les jeunes, espiègle (une marque de fabrique) et perspicace. L’auteur de tant de romans délivre aussi une écriture journalistique de talent.

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais...

On se croit curieux, et nous passons à côté de choses, comme ça, qui sont de petits cadeaux mieux dissimulés que des oeufs de Pâques dans le jardin de notre enfance. Je viens de découvrir (à la faveur d'un message amical et bienveillant), un écho écrit à une émission de radio (cliquez ci-dessous), et je remercie au passage Philippe Vallet, fort tard certes, mais vieux motard que j'aimais, n'est-ce pas. Il s'agit de mon premier roman, écrit à l'âge de 23 ans, soit il y a (putain!..) 35 ans... Purée... Outch, la gifle. Envie donc de partager, car c'est de saison : l'arrière-automne, le givre, les parfums capiteux de sous-bois, la migration qui strie le ciel bellement, l'écharpe diaphane du brouillard de l'aube, tout ça qui fait le sel de l'existence, pour peu que nous la voulions, ou voudrions toujours là, parmi ces plaisirs simples, et surtout naturels, sans aucun artifice. Jamais... Envie, sincère, de partager le plaisir que je viens d'éprouver en regardant ce film puissant, et injustement passé inaperçu. Rustre avec délicatesse, rude et si tendre, cru mais si percutant, vrai, car essentiel avec pudeur et tact, cette histoire d'une femme d'exception, la réalité de la couardise de la Grande Guerre, circonscrite avec justesse, l'amour ingénu et total, la nature écossaise, sauvage mais souple de la région d'Aberdeen (que j'adore, et pas que pour ses whiskies), le jeu émouvant de bout en bout de la très belle Agyness Deyn, enfin... Tout cela en fait, je crois, un film fort. L.M.

Envie, sincère, de partager le plaisir que je viens d'éprouver en regardant ce film puissant, et injustement passé inaperçu. Rustre avec délicatesse, rude et si tendre, cru mais si percutant, vrai, car essentiel avec pudeur et tact, cette histoire d'une femme d'exception, la réalité de la couardise de la Grande Guerre, circonscrite avec justesse, l'amour ingénu et total, la nature écossaise, sauvage mais souple de la région d'Aberdeen (que j'adore, et pas que pour ses whiskies), le jeu émouvant de bout en bout de la très belle Agyness Deyn, enfin... Tout cela en fait, je crois, un film fort. L.M. ... Poésie la vie entière (Seghers), comme on descend chercher une bouteille dans la pénombre, pour se faire du bien avec un ami de passage, soupirer d'aise tandis que le jour s'efface; et le concours d'une épaule qui ne fuit pas...

... Poésie la vie entière (Seghers), comme on descend chercher une bouteille dans la pénombre, pour se faire du bien avec un ami de passage, soupirer d'aise tandis que le jour s'efface; et le concours d'une épaule qui ne fuit pas...

vous laisse juger. Personnellement, je trouve l'ancienne plus littéraire, elle m'emporte davantage et m'engage illico dans le livre du grand London. L'autre me semble opportuniste, comme si elle voulait faire djeuns. Vous avez le choix. L'essentiel est de relire J.L. Construire un feu, et - pour les gamins, de les faire rêver à bloc en leur lisant le soir, et du mieux que l'on peut, L'Appel de la forêt, Croc-Blanc et autres bijoux empreints de nature sauvage...

vous laisse juger. Personnellement, je trouve l'ancienne plus littéraire, elle m'emporte davantage et m'engage illico dans le livre du grand London. L'autre me semble opportuniste, comme si elle voulait faire djeuns. Vous avez le choix. L'essentiel est de relire J.L. Construire un feu, et - pour les gamins, de les faire rêver à bloc en leur lisant le soir, et du mieux que l'on peut, L'Appel de la forêt, Croc-Blanc et autres bijoux empreints de nature sauvage...  Que boire avec ça? Chemin de Moscou, du domaine Gayda, (Pays d'Oc, 2013, en magnum), d'une grande finesse, sous ses allures bourrues. Ca va bien avec le bourguignon de joue que je viens d'éteindre et qui mijotait depuis trois ou quatre heures... ¡Me alegro!

Que boire avec ça? Chemin de Moscou, du domaine Gayda, (Pays d'Oc, 2013, en magnum), d'une grande finesse, sous ses allures bourrues. Ca va bien avec le bourguignon de joue que je viens d'éteindre et qui mijotait depuis trois ou quatre heures... ¡Me alegro! Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).

Une cage allait à la recherche d'un oiseau. Kafka (Journal).

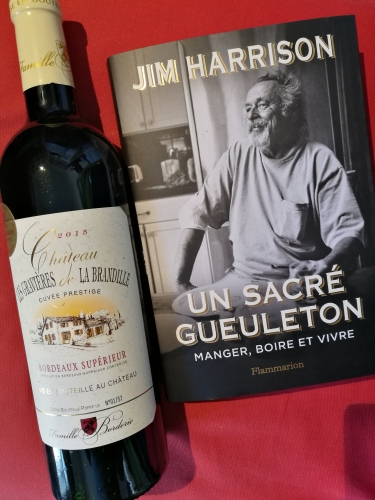

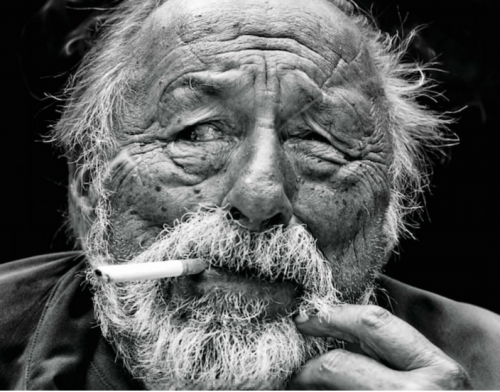

Autant faire une note sur Gargantua, tant « Big Jim », son surnom, aime bouffer, picoler (du bon – toujours lucide, le garçon !), lâcher prise, vivre en somme, dans son jardin des délices partagées en amitié. Je le sais amateur de Cos d’Estournel, saint-estèphe de très haut vol, et de tant de flacons français, de Loire, de Bourgogne et de Bordeaux. Avec Gérard Oberlé, son double du Morvan, son « jumeau astral », dirait Pierre Veilletet, Oberlé l’écrivain rabelaisien et subtil, Big Jim aime à en découdre avec les flacons purs, droits, riches, profonds, capiteux, débordant d’énergie substantielle des Côtes-du-Rhône.

Autant faire une note sur Gargantua, tant « Big Jim », son surnom, aime bouffer, picoler (du bon – toujours lucide, le garçon !), lâcher prise, vivre en somme, dans son jardin des délices partagées en amitié. Je le sais amateur de Cos d’Estournel, saint-estèphe de très haut vol, et de tant de flacons français, de Loire, de Bourgogne et de Bordeaux. Avec Gérard Oberlé, son double du Morvan, son « jumeau astral », dirait Pierre Veilletet, Oberlé l’écrivain rabelaisien et subtil, Big Jim aime à en découdre avec les flacons purs, droits, riches, profonds, capiteux, débordant d’énergie substantielle des Côtes-du-Rhône.

Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M.

Le vin sans additif rend addictif et c'est heureux. Antonin Iommi-Amunategui part en guerre contre les intrants, ces ajouts peu amènes qui dopent la vigne en la dévoyant, la chimie aidant. Avec son Manifeste pour le vin naturel (éd. de l'épure), mince (24 pages, 7€) comme une tranche de serrano, mais précieux comme un flacon de The Picrate, ce blogueur (allez surfer sur no wine is innocent), engagé mais calme, fixe correctement les points sur les "i", afin de (tenter de) clouer le bec aux apôtres aveugles du vin chimiquement trafiqué, cela en vissant quelques vérités neuves, ou en cours de développement. Autrement dit, sa plaquette sent le soufre, mais elle n'en contient pas, et son discours est à peine filtré. Camus aurait appelé cela la radicalité de la nuance. Le vin dit naturel, ou vivant, résumé "bio" par commodité, car nous nous perdons encore souvent dans le maquis des dénominations, entre certificat Ecocert, TerraVitis, conversion en trois ans, label AB, et j'en passe, sans oublier l'étage supérieur de la biodynamie, qui n'a rien à boire... Mais ce n'est pas le sujet de ce papier. Le vin naturel, donc, n'est plus un vin à la mode bobo, élaboré à la va comme je te pousse, consommé uniquement dans les bistros parisiens branchés par des gosiers qui ne connaissent que l'épate et capables d'avaler du vinaigre en disant c'est super!, un vin qui, il faut l'avouer, a réservé et réserve encore son lot de mauvaises surprises organoleptiques (l'intervention humaine, au moins a minima, ne remplacera jamais complètement le laisser-faire total de la nature). L'effet prend racine, s'étend, se propage façon puzzle sur l'ensemble du territoire, car les vignerons (pas) réunis se posent question, échangent timidement et agissent ici et là. Le consommateur suit, porté par le souci élémentaire de cesser d'engloutir des saloperies. Aujourd'hui, la consommation de vins plus ou moins purs ne cesse de croître. Le marché du vin bio hexagonal, lisais-je cette semaine, c'est plus de 64 000 ha de vignes (et ça continue d'augmenter, surtout en Espagne et en Italie). Cela représente, en France, en 2015, 11% du marché des produits issus de l'agriculture biologique. Et ce vin-là commence à bien s'exporter vers des marchés dits traditionnels (Allemagne, Royaume-Uni). Un signe. Le phénomène est par conséquent désormais pris au sérieux. Et nous espérons qu'il gardera encore longtemps tout ce qui bâtit sa bienheureuse singularité, à savoir ses côtés artisanal (small is always beautiful), sain, traçable, durable, et non plus seulement rousseauiste, version simpliste, baba, bobo : Ca, c'était avant, soit hier à peine. Antonin l'exprime d'emblée : J'ai pris trop mon pied avec des vins naturels pour ne pas les défendre en tant que catégorie : celle, bancale, polémique, du vin idéal. Un brin utopiste, l'auteur pourrait convaincre son lecteur qu'un vin idéal peut cohabiter dans un monde meilleur, ou bien qu'un monde idéal pourrait voir le jour, où l'on ne boirait que des vins naturels, donc meilleurs (car il est surtout question de goût, avec les vins naturels). Le paradoxe de ce type d'entreprise - que nous partageons à 100% -, est qu'il pourrait à terme noyer (je n'ai pas dit broyer) le vin naturel dans les rouages de la grande distribution actuelle, au lieu de quoi, vécu encore comme une rareté (sa quête procure des plaisirs de copains en vadrouille sur le chemin des zincs), il se recherche et se trouve chez les passeurs que sont les cavistes avisés, et dans les bistrots malins, au coeur desquels le taulier comme le client aiment donner du temps au temps, et de rire et d'aimer le simple, le beau, le bon. Puis, vient le plaisir du partage, en faisant passer. La dissémination agit bien ainsi, façon missi dominici soft. Car, méfions-nous : lorsque la parole est, ne serait-ce qu'un rien imposée, elle sent le diktat et cela n'est historiquement jamais bon, voire contreproductif, à l'instar de certaines révolutions. Brandir des dieux comme Jules Chauvet sent parfois la secte, donc l'exclusion. Condamner sans appel celui qui soufre (son vin) est stupide (et pis, en plus, ne pas soufrer a minima et à la "mise", c'est la garantie de produire de la piquette! CQFD). Ces manières de faire, non seulement divisent, mais font fuir le curieux volontaire. En revanche, militer, répandre la parole, faire goûter, informer en somme, tout bonnement, creuse le sillon, certes à la vitesse de l'escargot (slowly), ou de la tortue de la fable, mais sûrement. Je réfuterai, pour qualifier ce petit livre salutaire, l'emploi du mot combat, trop guerrier, ou bien pas assez pacifique, et donc oxymorique. Le vin nu, selon la belle expression donnée par Alice Feiring, citée par l'auteur, a toujours été là, précise Antonin. Ce n'est donc pas une mode, enchérit-il. Et d'affirmer aussitôt que son avénement est un retour qui est aussi une avancée. Lumineux! Le livre passe également en revue l'oeuvre de personnages emblématiques, de Jacques Néauport (théoricien fondamental à la parole pleine de bon sens : le vin naturel, c'est tout bête, c'est un vin sans intrants, c'est tout) à Eric Callcut (et son vin Graal), en passant par Thierry Puzelat, Pierre Overnoy ou encore Olivier Cousin (vignerons de respect). Enfin, la question qui se pose à tout produit qui prend ainsi de l'envergure, est sa nécessaire réglementation. Certains rebelles la refusent au nom d'une indépendance anti normative. Discours vain, statique, obtus, voire réactionnaire, à nos yeux. Force est d'admettre qu'une reconnaissance légale claire hisserait, distinguerait, identifierait le produit. Et le protègerait des sournoiseries industrielles. Débat en cours. Chacun semble au moins s'accorder sur la nécessité de nommer tous les ingrédients contenus dans une bouteille de vin, puisque le jus de la treille fermenté demeure l'un des derniers produits alimentaires emballés à pouvoir se passer de ces informations capitales, et réputées obligatoires depuis belle lurette. Par bonheur, les gardiens du temple comme Antonin Iommi-Amunategui veilleront toujours au raisin. Prenons-en de la graine. L.M. Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...

Purée! C'est dans Ovide et ça n'a pas pris une ride. C'est splendide, mais ressenti comme audacieux, 2000 ans après. Inquiétant, non...  Le Gewurztraminer Grand Cru

Le Gewurztraminer Grand Cru

Il n’en manque pas, de part et d’autre du « mnarani » (phare, en Swahili), sur ce long cordon de plages de sable blanc, où une mer d’une extrême transparence se retire loin, et où, dès l’aube, les femmes pêchent à pied, poulpes, crustacés et divers poissons aux tons chatoyants, échoués dans des vasques rocheuses. A quelques centaines de mètres, une barrière de corail arrête les vagues et offre un contraste de bleus empruntés à une toile de Nicolas de Staël. A pied (plus ou moins) sec, il faut zgzaguer sur un sol hérissé d’oursins aux longs piquants – nul ne les ramasse – et parsemé d’énormes étoiles de mer rouge sang et noir qui semblent issues d’une pluie céleste. L’expression un brin ridicule : « plonger dans la carte postale », vient inévitablement à l’esprit, quoiqu’on s’en défende, en ce « Finisterre » d’une île au nom mythique. Le village de Nungwi, dont la pauvreté contraste avec le luxe des Lodge, comme dans tant d’endroits du monde, possède une curiosité, à même la plage : il s’agit d’un très artisanal chantier naval, où sont fabriqués des « dhows », ces boutres en bois et à une seule voile qui cabotent paisiblement sur ces côtes depuis des siècles. On embarque facilement à bord de l’un d’eux pour quelques dollars, afin de faire une grande balade au-delà de la barrière de corail, escorté par des dauphins, ou de pousser jusqu’à l’île de Mnemba voisine (et privée : elle appartient à Bill Gates, ainsi qu’à la chaîne sud-africaine de Lodge luxueux &Beyond), pour plonger avec masque et palmes dans ce Parc National marin, voire de lancer une ligne à la traîne, au retour, si le vent gonfle fort la voile, tout en observant les pêcheurs, de l’eau à la taille, tendre un grand filet circulaire et meurtrier.

Il n’en manque pas, de part et d’autre du « mnarani » (phare, en Swahili), sur ce long cordon de plages de sable blanc, où une mer d’une extrême transparence se retire loin, et où, dès l’aube, les femmes pêchent à pied, poulpes, crustacés et divers poissons aux tons chatoyants, échoués dans des vasques rocheuses. A quelques centaines de mètres, une barrière de corail arrête les vagues et offre un contraste de bleus empruntés à une toile de Nicolas de Staël. A pied (plus ou moins) sec, il faut zgzaguer sur un sol hérissé d’oursins aux longs piquants – nul ne les ramasse – et parsemé d’énormes étoiles de mer rouge sang et noir qui semblent issues d’une pluie céleste. L’expression un brin ridicule : « plonger dans la carte postale », vient inévitablement à l’esprit, quoiqu’on s’en défende, en ce « Finisterre » d’une île au nom mythique. Le village de Nungwi, dont la pauvreté contraste avec le luxe des Lodge, comme dans tant d’endroits du monde, possède une curiosité, à même la plage : il s’agit d’un très artisanal chantier naval, où sont fabriqués des « dhows », ces boutres en bois et à une seule voile qui cabotent paisiblement sur ces côtes depuis des siècles. On embarque facilement à bord de l’un d’eux pour quelques dollars, afin de faire une grande balade au-delà de la barrière de corail, escorté par des dauphins, ou de pousser jusqu’à l’île de Mnemba voisine (et privée : elle appartient à Bill Gates, ainsi qu’à la chaîne sud-africaine de Lodge luxueux &Beyond), pour plonger avec masque et palmes dans ce Parc National marin, voire de lancer une ligne à la traîne, au retour, si le vent gonfle fort la voile, tout en observant les pêcheurs, de l’eau à la taille, tendre un grand filet circulaire et meurtrier. « Tout homme se doit d’avoir un jour une bouteille à son nom dans un bar de Zanzibar », déclare Mezz Mezzrow, personnage de Tous les bars de Zanzibar, roman de David McNeil (Gallimard). Si l’on souhaite pousser le bouchon de la sorte, autant le faire dans le bar-restaurant le plus insolite de l’île, The Rock, situé devant la plage de Michamvi Pingwe, sur la péninsule de la côte sud-est (à moins d’une heure de route de Nungwi, et autant de Stone Town). Cette cabane cernée d’arbustes, occupe la totalité d’un rocher que l’on atteint à pied, ou bien en barque à marée haute. Le coucher de soleil y est anthologique, l’espadon mariné, comme le barracuda braisé, généreusement épicés. Il ne reste alors plus qu’à signer un flacon pour que la vie soit un roman. L.M.

« Tout homme se doit d’avoir un jour une bouteille à son nom dans un bar de Zanzibar », déclare Mezz Mezzrow, personnage de Tous les bars de Zanzibar, roman de David McNeil (Gallimard). Si l’on souhaite pousser le bouchon de la sorte, autant le faire dans le bar-restaurant le plus insolite de l’île, The Rock, situé devant la plage de Michamvi Pingwe, sur la péninsule de la côte sud-est (à moins d’une heure de route de Nungwi, et autant de Stone Town). Cette cabane cernée d’arbustes, occupe la totalité d’un rocher que l’on atteint à pied, ou bien en barque à marée haute. Le coucher de soleil y est anthologique, l’espadon mariné, comme le barracuda braisé, généreusement épicés. Il ne reste alors plus qu’à signer un flacon pour que la vie soit un roman. L.M.

Papier paru dans le hors-série de

Papier paru dans le hors-série de

ciel, le dragon Mère, de protéger le peuple Viet en bloquant la baie, afin de stopper d’incessantes invasions. L’animal mythique auraient alors craché quantité de perles et de pierres précieuses qui se seraient transformées en pitons rocheux au contact de l’eau, créant ainsi un fragile rempart de défense en forme de muraille ajourée et éparpillée. Car les « envahisseurs du Nord » n’ont jamais cessé de pénétrer le Vietnam par la baie fantastique – la Chine est proche, et la province de Quang Ninh, à laquelle appartient la baie, est frontalière de l’empire du Milieu.

ciel, le dragon Mère, de protéger le peuple Viet en bloquant la baie, afin de stopper d’incessantes invasions. L’animal mythique auraient alors craché quantité de perles et de pierres précieuses qui se seraient transformées en pitons rocheux au contact de l’eau, créant ainsi un fragile rempart de défense en forme de muraille ajourée et éparpillée. Car les « envahisseurs du Nord » n’ont jamais cessé de pénétrer le Vietnam par la baie fantastique – la Chine est proche, et la province de Quang Ninh, à laquelle appartient la baie, est frontalière de l’empire du Milieu. invasions chinoises, au Xe siècle, en coulant une bonne partie de leur flotte dans la baie. Plus tard, c’est un héros vietnamien toujours idolâtré, Tran Hung Dao, qui battit en 1288 le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, en poussant ses nombreuses jonques mongoles vers un astucieux champ de pieux effilés et dissimulés dans l’eau, à proximité de la fameuse grotte des Merveilles, appelée aussi justement la grotte des Bouts de bois (Dau Go), et à proximité de laquelle il n’est pas rare d’observer des singes en nombre, dissimulés mais bruyants, dans la végétation luxuriante des pitons verticaux. D’aucuns prétendent d’ailleurs que des restes de ces jonques yuans-mongols qui se sont empalées, sont encore visibles autour des redoutables pieux. Il faudrait plonger pour le vérifier.

invasions chinoises, au Xe siècle, en coulant une bonne partie de leur flotte dans la baie. Plus tard, c’est un héros vietnamien toujours idolâtré, Tran Hung Dao, qui battit en 1288 le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, en poussant ses nombreuses jonques mongoles vers un astucieux champ de pieux effilés et dissimulés dans l’eau, à proximité de la fameuse grotte des Merveilles, appelée aussi justement la grotte des Bouts de bois (Dau Go), et à proximité de laquelle il n’est pas rare d’observer des singes en nombre, dissimulés mais bruyants, dans la végétation luxuriante des pitons verticaux. D’aucuns prétendent d’ailleurs que des restes de ces jonques yuans-mongols qui se sont empalées, sont encore visibles autour des redoutables pieux. Il faudrait plonger pour le vérifier. Aujourd’hui, si un tourisme de masse conduit chaque jour des centaines de voyageurs venus du monde entier (de plus en plus de la Chine voisine), depuis le port d’embarquement de Bai Chay, qui n’a rien de bucolique mais plutôt des allures mécaniques et industrielles, si les phoques et les dauphins se raréfient dans cette partie du golfe du Tonkin – comme partout ailleurs -, si les bateaux de croisières déguisés en jonques de bois plaqué et aux voiles factices, sont parfois à touche-touche sur la « soie verte » de ce somptueux paysage, il nous est encore permis, la nuit, lorsque la jonque est au mouillage, de pêcher avec les membres de l’équipage des calamars « à la turlutte » (à l’aide d’une ligne hérissée d’hameçons que l’on agite de bas en haut), car ils sont encore nombreux dans l’eau trouble d’Along, et délicieux, correctement saisis a la plancha. C’est l’une des joies simples et secrètes que procure la huitième merveille du monde.

Aujourd’hui, si un tourisme de masse conduit chaque jour des centaines de voyageurs venus du monde entier (de plus en plus de la Chine voisine), depuis le port d’embarquement de Bai Chay, qui n’a rien de bucolique mais plutôt des allures mécaniques et industrielles, si les phoques et les dauphins se raréfient dans cette partie du golfe du Tonkin – comme partout ailleurs -, si les bateaux de croisières déguisés en jonques de bois plaqué et aux voiles factices, sont parfois à touche-touche sur la « soie verte » de ce somptueux paysage, il nous est encore permis, la nuit, lorsque la jonque est au mouillage, de pêcher avec les membres de l’équipage des calamars « à la turlutte » (à l’aide d’une ligne hérissée d’hameçons que l’on agite de bas en haut), car ils sont encore nombreux dans l’eau trouble d’Along, et délicieux, correctement saisis a la plancha. C’est l’une des joies simples et secrètes que procure la huitième merveille du monde.  Dans le delta du fleuve rouge, la province de Nin Binh - avec la ville éponyme et sans attrait, en son cœur -, située à une centaine de kilomètres au sud de Hanoi, est surnommée la « baie d’Along terrestre ». Avec des joyaux naturels comme Tam Coc, Van Long, la réserve naturelle de Pu Luong, Trang An, ou encore ses villages Hang, la baie d’Along terrestre est un délicieux contrepoint à la célébrissime voisine, car elle permet de visiter l’intérieur de terres toujours très humides du Nord-Ouest, et de glisser, à bord d’un thuyen (barque en bambou tressé et goudron), sur un bras d’eau bordé de prairies vertes piquées de hérons blancs, et d’entrer de cette manière dans des grottes saisissantes de silence.

Dans le delta du fleuve rouge, la province de Nin Binh - avec la ville éponyme et sans attrait, en son cœur -, située à une centaine de kilomètres au sud de Hanoi, est surnommée la « baie d’Along terrestre ». Avec des joyaux naturels comme Tam Coc, Van Long, la réserve naturelle de Pu Luong, Trang An, ou encore ses villages Hang, la baie d’Along terrestre est un délicieux contrepoint à la célébrissime voisine, car elle permet de visiter l’intérieur de terres toujours très humides du Nord-Ouest, et de glisser, à bord d’un thuyen (barque en bambou tressé et goudron), sur un bras d’eau bordé de prairies vertes piquées de hérons blancs, et d’entrer de cette manière dans des grottes saisissantes de silence. leur pied, prospère un paradis des zones humides, des orchidées sauvages et des échassiers comme l’aigrette, le héron bihoreau ou le jacana, dans une atmosphère dont le calme suggère l’estampe. Cette partie de la baie d’Along terrestre est talonnée, dans le cœur des vietnamiens épris de nature préservée, par les beautés – certes moins sauvages - de Tam Coc. Cette cuvette entourée de pitons calcaires tombant à pic, et aux formes parfois étranges rappelant des visages, est aussi appelée « la baie d’Along sur rizières ». Une balade en barque à godille vers l’une des fameuses grottes du site (Tam Coc signifie « trois grottes »), propulse le voyageur dans l’atmosphère du film Indochine en trois coups de perche.

leur pied, prospère un paradis des zones humides, des orchidées sauvages et des échassiers comme l’aigrette, le héron bihoreau ou le jacana, dans une atmosphère dont le calme suggère l’estampe. Cette partie de la baie d’Along terrestre est talonnée, dans le cœur des vietnamiens épris de nature préservée, par les beautés – certes moins sauvages - de Tam Coc. Cette cuvette entourée de pitons calcaires tombant à pic, et aux formes parfois étranges rappelant des visages, est aussi appelée « la baie d’Along sur rizières ». Une balade en barque à godille vers l’une des fameuses grottes du site (Tam Coc signifie « trois grottes »), propulse le voyageur dans l’atmosphère du film Indochine en trois coups de perche. ne mettent toutefois pas fin à l’activité, qui représente alors quelque 900 000 tonnes.

ne mettent toutefois pas fin à l’activité, qui représente alors quelque 900 000 tonnes.

L'ami Christian Authier a décroché le Renaudot essai pour son magnifique De chez nous (Stock), évoqué ici, ainsi que sur le Huff'Post :

L'ami Christian Authier a décroché le Renaudot essai pour son magnifique De chez nous (Stock), évoqué ici, ainsi que sur le Huff'Post :  Sarah Bakewell, avec Comment vivre? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponses (Livre de Poche) redonne la fringale de relire les Essais. C'est brillant, tonique, lumineux, simple et tutoyant. Nous suivons Montaigne pas à pas au fil de sa vie et de ses réflexions permanentes. Et nous nous disons que l'auteur d'un incomparable livre-vie, est définitivement notre auteur-miroir, notre meilleur compagnon de chaque jour, notre philosophe quotidien

Sarah Bakewell, avec Comment vivre? Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de réponses (Livre de Poche) redonne la fringale de relire les Essais. C'est brillant, tonique, lumineux, simple et tutoyant. Nous suivons Montaigne pas à pas au fil de sa vie et de ses réflexions permanentes. Et nous nous disons que l'auteur d'un incomparable livre-vie, est définitivement notre auteur-miroir, notre meilleur compagnon de chaque jour, notre philosophe quotidien (qui créa les éditions autrement) inaugure une collection, Lignes de vie d'un peuple, aux éditions HD, qui s'attachera à raconter les peuples aujourd'hui, par trop invisibles. En mettant en scène leurs valeurs, leurs interrogations, leurs créations, leurs passions en partage, à travers des narrations fortes, des portraits, des enquêtes de terrain rédigées par des écrivains un brin ethnologues, la collection promet d'offrir des histoires marquantes issues de cultures profondes. Avec Les Napolitains, déjà, c'est gagné : leur ironie dévastatrice, leur conscience aiguë du malheur de vivre, le bonheur simple de leur puissance d'exister spinozienne, leur sens inné d'acteurs tragiques -et comiques- de la comédie humaine, en font un peuple à part qui touche néanmoins à un certain universel, que d'aucuns lui envie. Titres à venir : Les Islandais, Les Catalans, les Ecossais, les Roumains, les Suisses, les Anglais, les Canadiens francophones, les Irlandais, les Brésiliens, les Indiens, les Ukrainiens : ça promet grave...

(qui créa les éditions autrement) inaugure une collection, Lignes de vie d'un peuple, aux éditions HD, qui s'attachera à raconter les peuples aujourd'hui, par trop invisibles. En mettant en scène leurs valeurs, leurs interrogations, leurs créations, leurs passions en partage, à travers des narrations fortes, des portraits, des enquêtes de terrain rédigées par des écrivains un brin ethnologues, la collection promet d'offrir des histoires marquantes issues de cultures profondes. Avec Les Napolitains, déjà, c'est gagné : leur ironie dévastatrice, leur conscience aiguë du malheur de vivre, le bonheur simple de leur puissance d'exister spinozienne, leur sens inné d'acteurs tragiques -et comiques- de la comédie humaine, en font un peuple à part qui touche néanmoins à un certain universel, que d'aucuns lui envie. Titres à venir : Les Islandais, Les Catalans, les Ecossais, les Roumains, les Suisses, les Anglais, les Canadiens francophones, les Irlandais, les Brésiliens, les Indiens, les Ukrainiens : ça promet grave... Le Dictionnaire chic de philosophie, de Frédéric Schiffter (Ecriture) est un abécédaire amoureux et désinvolte qui donne un salutaire coup de fouet à la philo. telle qu'on l'édite. Le prof-de-philo-surfeur-biarrot - à qui l'on doit également une délicieuse Petite philosophie du surf (Atlantica), est un dilettante de génie qui aime flirter dans tous les sens du terme : avec Montaigne, Cioran, Nietzsche

Le Dictionnaire chic de philosophie, de Frédéric Schiffter (Ecriture) est un abécédaire amoureux et désinvolte qui donne un salutaire coup de fouet à la philo. telle qu'on l'édite. Le prof-de-philo-surfeur-biarrot - à qui l'on doit également une délicieuse Petite philosophie du surf (Atlantica), est un dilettante de génie qui aime flirter dans tous les sens du terme : avec Montaigne, Cioran, Nietzsche  et les jolies filles, forcément. Nihilisme, bikinisme, mélancolie, dandysme, ivrognerie, onanisme, libertinage, naufrage amoureux, égoïsme, flemme et filles de la plage sont des entrées qui se côtoient et se frottent avec joie, dans ce gros bouquin à déguster comme Montaigne recommandait de lire : en picorant à la manière des poules.

et les jolies filles, forcément. Nihilisme, bikinisme, mélancolie, dandysme, ivrognerie, onanisme, libertinage, naufrage amoureux, égoïsme, flemme et filles de la plage sont des entrées qui se côtoient et se frottent avec joie, dans ce gros bouquin à déguster comme Montaigne recommandait de lire : en picorant à la manière des poules. précieuses, savoureuses, toujours très attendues chroniques intitulées Juste un mot, que l'ami Didier Pourquery a donné au Monde, et qu'il donne à présent au Huff'Post. Réunies (il y en a 100), elles dessinent un bonheur : celui de relire la pensée incisive de Pourquery, son écoute suraiguë, et tendre aussi, du monde contemporain (des mots) tel qu'il gesticule, évolue, se métisse, se fond, se confond et enrichit nos parlers contemporains. Il y est question de tics, de trouvailles, d'extravagances du langage quotidien. De Waouh! à Bâtard, de "J'lui fais" à Genre!, de Réenchanter à Melon (avoir le), en passant par Célib', Deadline, P'tit mail, Souci (pas d'), et de Boucle (tu me mets dans la), à Revisité, Improbable, Dispo, Boulet, ou encore Impacter, et Au final, les billets de Didier sont la peinture en mots de notre temps : c'est précieux, précis, drôle, fin, subtil, et c'est de surcroît un bonheur d'écriture et donc de lecture.