Il y a des matins, comme ça, où la voix de mon père déclamant du Hugo, ou du Corneille - toute occasion lui était bonne -, avec une voix empruntée au théâtre antique, frappe à la porte de ma mémoire. Je pense à Hugo à cause de Jean-Paul Kauffmann et de son Outre-terre qui paraît aux Equateurs. Il y est question de la bataille d'Eylau (donc j'ai relu Le Cimetière d'Eylau, poème apocalyptique de La Légende des siècles), du Colonel Chabert (Balzac a été tiré des étagères, lui aussi), mais surtout de son auteur... Et, en attendant d'ouvrir très prochainement Outre-terre, je lève ces vers de Victor Hugo à votre belle santé pascale :

L'EXPIATION

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.

Pour la première fois l'aigle baissait la tête.

Sombres jours ! l'empereur revenait lentement,

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.

Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche.

Après la plaine blanche une autre plaine blanche.

On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.

Hier la grande armée, et maintenant troupeau.

On ne distinguait plus les ailes ni le centre.

Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre

Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés

On voyait des clairons à leur poste gelés,

Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,

Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.

Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,

Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d'être tremblants,

Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.

Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise

Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,

On n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus.

Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre :

C'était un rêve errant dans la brume, un mystère,

Une procession d'ombres sous le ciel noir.

La solitude vaste, épouvantable à voir,

Partout apparaissait, muette vengeresse.

Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse

Pour cette immense armée un immense linceul.

Et chacun se sentant mourir, on était seul.

- Sortira-t-on jamais de ce funeste empire ?

Deux ennemis! le czar, le nord. Le nord est pire.

On jetait les canons pour brûler les affûts.

Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus,

Ils fuyaient ; le désert dévorait le cortège.

On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige,

Voir que des régiments s'étaient endormis là.

Ô chutes d'Annibal ! lendemains d'Attila !

Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières,

On s'écrasait aux ponts pour passer les rivières,

On s'endormait dix mille, on se réveillait cent.

Ney, que suivait naguère une armée, à présent

S'évadait, disputant sa montre à trois cosaques.

Toutes les nuits, qui vive ! alerte, assauts ! attaques !

Ces fantômes prenaient leur fusil, et sur eux

Ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux,

Avec des cris pareils aux voix des vautours chauves,

D'horribles escadrons, tourbillons d'hommes fauves.

Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait.

L'empereur était là, debout, qui regardait.

Il était comme un arbre en proie à la cognée.

Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée,

Le malheur, bûcheron sinistre, était monté ;

Et lui, chêne vivant, par la hache insulté,

Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches,

Il regardait tomber autour de lui ses branches.

Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour.

Tandis qu'environnant sa tente avec amour,

Voyant son ombre aller et venir sur la toile,

Ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile,

Accusaient le destin de lèse-majesté,

Lui se sentit soudain dans l'âme épouvanté.

Stupéfait du désastre et ne sachant que croire,

L'empereur se tourna vers Dieu ; l'homme de gloire

Trembla ; Napoléon comprit qu'il expiait

Quelque chose peut-être, et, livide, inquiet,

Devant ses légions sur la neige semées :

« Est-ce le châtiment, dit-il. Dieu des armées ? »

Alors il s'entendit appeler par son nom

Et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit : Non.

Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! morne plaine !

Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine,

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,

La pâle mort mêlait les sombres bataillons.

D'un côté c'est l'Europe et de l'autre la France.

Choc sanglant ! des héros Dieu trompait l'espérance ;

Tu désertais, victoire, et le sort était las.

O Waterloo ! je pleure et je m'arrête, hélas !

Car ces derniers soldats de la dernière guerre

Furent grands ; ils avaient vaincu toute la terre,

Chassé vingt rois, passé les Alpes et le Rhin,

Et leur âme chantait dans les clairons d'airain !

Le soir tombait ; la lutte était ardente et noire.

Il avait l'offensive et presque la victoire ;

Il tenait Wellington acculé sur un bois.

Sa lunette à la main, il observait parfois

Le centre du combat, point obscur où tressaille

La mêlée, effroyable et vivante broussaille,

Et parfois l'horizon, sombre comme la mer.

Soudain, joyeux, il dit : Grouchy ! - C'était Blücher.

L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme,

La mêlée en hurlant grandit comme une flamme.

La batterie anglaise écrasa nos carrés.

La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés,

Ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge,

Qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge ;

Gouffre où les régiments comme des pans de murs

Tombaient, où se couchaient comme des épis mûrs

Les hauts tambours-majors aux panaches énormes,

Où l'on entrevoyait des blessures difformes !

Carnage affreux! moment fatal ! L'homme inquiet

Sentit que la bataille entre ses mains pliait.

Derrière un mamelon la garde était massée.

La garde, espoir suprême et suprême pensée !

« Allons ! faites donner la garde ! » cria-t-il.

Et, lanciers, grenadiers aux guêtres de coutil,

Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires,

Cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres,

Portant le noir colback ou le casque poli,

Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli,

Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête,

Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.

Leur bouche, d'un seul cri, dit : vive l'empereur !

Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur,

Tranquille, souriant à la mitraille anglaise,

La garde impériale entra dans la fournaise.

Hélas ! Napoléon, sur sa garde penché,

Regardait, et, sitôt qu'ils avaient débouché

Sous les sombres canons crachant des jets de soufre,

Voyait, l'un après l'autre, en cet horrible gouffre,

Fondre ces régiments de granit et d'acier

Comme fond une cire au souffle d'un brasier.

Ils allaient, l'arme au bras, front haut, graves, stoïques.

Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques !

Le reste de l'armée hésitait sur leurs corps

Et regardait mourir la garde. - C'est alors

Qu'élevant tout à coup sa voix désespérée,

La Déroute, géante à la face effarée

Qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons,

Changeant subitement les drapeaux en haillons,

A de certains moments, spectre fait de fumées,

Se lève grandissante au milieu des armées,

La Déroute apparut au soldat qui s'émeut,

Et, se tordant les bras, cria : Sauve qui peut !

Sauve qui peut ! - affront ! horreur ! - toutes les bouches

Criaient ; à travers champs, fous, éperdus, farouches,

Comme si quelque souffle avait passé sur eux.

Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux,

Roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles,

Jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles,

Sous les sabres prussiens, ces vétérans, ô deuil !

Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient ! - En un clin d'œil,

Comme s'envole au vent une paille enflammée,

S'évanouit ce bruit qui fut la grande armée,

Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui,

Vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui !

Quarante ans sont passés, et ce coin de la terre,

Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire,

Ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néants,

Tremble encor d'avoir vu la fuite des géants !

Napoléon les vit s'écouler comme un fleuve ;

Hommes, chevaux, tambours, drapeaux ; - et dans l'épreuve

Sentant confusément revenir son remords,

Levant les mains au ciel, il dit: « Mes soldats morts,

Moi vaincu ! mon empire est brisé comme verre.

Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère ? »

Alors parmi les cris, les rumeurs, le canon,

Il entendit la voix qui lui répondait : Non !

…

En voici un qui fit monter les larmes à mes yeux d'enfant, lorsque mon père me le lut la première fois :

La peinture, d'Antoine-Jean Gros, ci-dessus, s'intitule Le champ de bataille d'Eylau. Elle représente Napoléon in situ, le 9 février 1807.

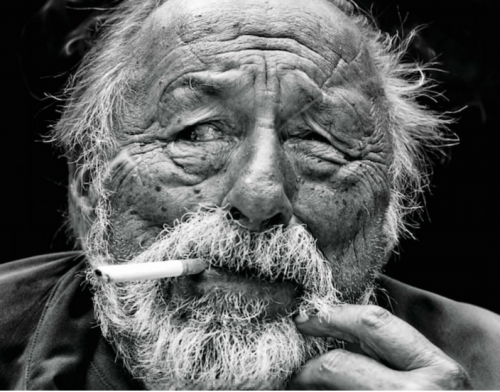

Autant faire une note sur Gargantua, tant « Big Jim », son surnom, aime bouffer, picoler (du bon – toujours lucide, le garçon !), lâcher prise, vivre en somme, dans son jardin des délices partagées en amitié. Je le sais amateur de Cos d’Estournel, saint-estèphe de très haut vol, et de tant de flacons français, de Loire, de Bourgogne et de Bordeaux. Avec Gérard Oberlé, son double du Morvan, son « jumeau astral », dirait Pierre Veilletet, Oberlé l’écrivain rabelaisien et subtil, Big Jim aime à en découdre avec les flacons purs, droits, riches, profonds, capiteux, débordant d’énergie substantielle des Côtes-du-Rhône.

Autant faire une note sur Gargantua, tant « Big Jim », son surnom, aime bouffer, picoler (du bon – toujours lucide, le garçon !), lâcher prise, vivre en somme, dans son jardin des délices partagées en amitié. Je le sais amateur de Cos d’Estournel, saint-estèphe de très haut vol, et de tant de flacons français, de Loire, de Bourgogne et de Bordeaux. Avec Gérard Oberlé, son double du Morvan, son « jumeau astral », dirait Pierre Veilletet, Oberlé l’écrivain rabelaisien et subtil, Big Jim aime à en découdre avec les flacons purs, droits, riches, profonds, capiteux, débordant d’énergie substantielle des Côtes-du-Rhône.

Je sors à l'instant secoué de la projection de Belgica (en salle depuis le 2 mars). Felix van Groeningen, à qui l’on doit notamment le magnifique, le poignant Alabama Monroe, signe un film d’une force, d’une brutalité aussi rêche que la douceur qui nimbe, imprime Belgica est envoutante. Frank (Tom Vermeir), et Jo (Stef Aerts), deux frères qui s’étaient perdus de vue - magnifiques acteurs -, se retrouvent autour du projet d’extension du bar de Jo. Agrandi, métamorphosé, le café Belgica devient vite the place to be des night people de tout poil, et de solides ensembles de rock y défilent. L’alcool, la cocaïne (difficile de compter les pintes bues et les lignes aspirées pendant le film), le sexe, la violence, les débordements de toute sorte, les addictions, y compris à l’amour, à la fidélité comme à l’infidélité, forment un tourbillon de plans larges et de séquences serrées - formidablement mis en musique par Soulwax. Un film à la fois bouleversant et percutant, sec et sensible, cash et tendre. L.M.

Je sors à l'instant secoué de la projection de Belgica (en salle depuis le 2 mars). Felix van Groeningen, à qui l’on doit notamment le magnifique, le poignant Alabama Monroe, signe un film d’une force, d’une brutalité aussi rêche que la douceur qui nimbe, imprime Belgica est envoutante. Frank (Tom Vermeir), et Jo (Stef Aerts), deux frères qui s’étaient perdus de vue - magnifiques acteurs -, se retrouvent autour du projet d’extension du bar de Jo. Agrandi, métamorphosé, le café Belgica devient vite the place to be des night people de tout poil, et de solides ensembles de rock y défilent. L’alcool, la cocaïne (difficile de compter les pintes bues et les lignes aspirées pendant le film), le sexe, la violence, les débordements de toute sorte, les addictions, y compris à l’amour, à la fidélité comme à l’infidélité, forment un tourbillon de plans larges et de séquences serrées - formidablement mis en musique par Soulwax. Un film à la fois bouleversant et percutant, sec et sensible, cash et tendre. L.M.

métamorphosant ainsi un manque, Elisabeth Barillé est capable

métamorphosant ainsi un manque, Elisabeth Barillé est capable

Lu le dernier Onfray, hier après-midi (je l'ai reçu avant-hier), Penser l'islam (Grasset). En son centre, un très long entretien avec une journaliste algérienne, Asma Kouar (du journal Al Jadid), dont les questions sont tournées, chantournées, insidieuses, orientées comme on dit encore parfois, bref : celle-ci tente de faire abonder Michel Onfray dans le sens de sa propre doxa, qui caresse le Prophète dans le sens du poil en en faisant un ange aux mots de miel et aux actes de bonté exclusive. Mais ça ne marche pas, même si l'on sent par endroits quelques faiblesses de la part du philosophe à la lucidité solaire, car l'auteur connaît son sujet, y compris la Sîra, le texte qui rapporte les faits et gestes du Prophète... L'introduction est répétitive, la conclusion salutaire, qui a trait aux drames du 13 novembre 2015 à Paris (l'essentiel du livre fait référence aux drames de la semaine du 5 janvier. Fucking year...). Onfray se répète, mais il n'a pas souvent tort, lorsqu'il renvoie dos à dos les islamophiles (dont une certaine gauche extrême, aveugle et antisioniste), et les islamophobes (non sans préciser le sens, détourné, galvaudé, de ce terme), qui, des deux bords, sont légion. Le philosophe prolifique a lu les textes et leur exégèse (j'adore le lire, notamment à propos de Spinoza, de Camus, de Nietzsche, de l'érotique solaire, de la gourmandise, du vin de Sauternes... et j'emmerde les onfrayphobes qui, je le constate souvent, le lynchent, hurlent avec les loups, sans même avoir lu ses livres!..). C'est un pro. : il sait de quoi il en retourne, et de quoi il parle, et il connaît ce qu'il analyse et commente. Il est plus qu'autorisé à tenter de comprendre au lieu de juger, ou bien de vociférer sans savoir, sans même avoir lu le Coran, ce que d'aucuns font sans honte (il cite nombre de personnalités politiques de premier rang). Onfray décrypte la défiguration d'un certain islam, la confusion hâtive entre un islam de paix et un islam de sang, un islam pacifique et un islam belliqueux, haineux et conquérant. Entre un islam d'écoute de l'autre, et un islam d'intolérance totale. Car les deux coexistent dans le Coran. C'est une question de prélèvement à la source (soit à la lecture - orientée, sans jeu de mots -, des sourates), une question d'usage, voire, souvent hélas, d'interprétation. Il y a ainsi deux façons - contradictoires -, d'être musulman. Onfray vilipende au passage les actes de guerre de la France, à coups de Rafale, de porte-avion, dans les pays arabes même (l'oumma, en réalité, soit la communauté musulmane planétaire, celle que nous bombardons, et qui riposte à nos terrasses, via Internet, avec des kalachnikovs), lors qu'il s'agirait d'accroître une contre-offensive au combat de rue; sur notre sol. Onfray pratique avec maestria un raisonnement dans l'esprit de Spinoza : Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, et dans celui, voisin, des Lumières : hors passion, sans haine et sans vénération, sans mépris et sans aveuglement, sans condamnation préalable et sans amour a priori, juste pour comprendre. Son coup de gueule, à propos du désenchantement de la jeunesse française, est salutaire : Que des jeunes gens la quittent (la France) pour une vie d'aventure, d'idéal, d'action, d'engagement, je peux le comprendre puisque la République n'est plus capable de proposer l'aventure, l'idéal, l'action, l'engagement et qu'elle érige en modèles des comédiens de série B, des animateurs télé, des footballeurs décérébrés, des acteurs de cinéma, des chanteurs de radio-crochets télévisés... Il déplore qu'aujourd'hui, le grand formateur des consciences ne soit plus l'école, mais l'écran (télé, Net, tweet). Se rend à plusieurs évidences concomitantes : l'islam est une religion qui monte en puissance en Europe. Et, en France, à titre d'exemple, l'islam de France est encore financé par des pays qui n'ont aucune raison d'aimer ce pays... L'Occident est par ailleurs en bout de course. L'Europe est moribonde, elle ne survivra pas, et comme toutes les civilisations en phase d'effondrement, elle montre des signes de décadence : l'argent roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, l'impunité des puissants, l'impuissance des politiciens, le sexe dépourvu de sens, le marché qui fait partout la loi, l'analphabétisme de masse, l'illettrisme de ceux qui nous gouvernent, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des tribus égotistes et locales, la superficialité devenue règle générale, la passion pour les jeux du cirque, la déréalisation et le triomphe de la dénégation, le règne du sarcasme, le chacun pour soi... Dès lors le soufisme pacifiste (d'origine irakienne), ne peut rien contre le salafisme (et le djihadisme, sa mortifère sécrétion). Pas davantage, l'espoir (voeu pieux) d'un islam républicain ne pourrait quoi que ce soit. Ose penser par toi-même!, était la devise des Lumières, rappelle Onfray. Et d'ajouter : Cesse de penser, obéis, soumets-toi!, voilà na nouvelle devise de la gauche islamophile. L'auteur de La puissance d'exister rejoint ainsi la pensée d'un Houellebecq, d'un Finkielkraut, d'un Sansal. D'ailleurs, Onfray déborde du cadre philosophique pour entrer de plain-pied dans l'espace politique, lorsqu'il voue aux gémonies les actes pleutres d'un gouvernement de "gauche", se limitant à des messages compassionnels (tellement narcissiques, dédouanants, égoïstes, exhibitionnistes), avouant par là même son impuissance à lutter efficacement contre un islam de guerre totale, lequel, selon l'auteur, ne voit plus tellement l'intérêt de changer de direction en allant vers un islam de paix, lorsque la conquête par la guerre lui paraît soudain si aisée. La Soumission, encore, comme un terrible refrain... La dernière charge d'Onfray est une adresse désabusée, presque contrite, qui exprime le regret de ne pas se tromper, hélas, au regard de l'Histoire, lorsqu'il pense qu'il est peut-être trop tard, car la politique étrangère de la France depuis vingt-cinq ans, écrit-il, expose les Français sans pouvoir les protéger quand ripostent ceux qu'ils agressent... Car tous les assoiffés de pouvoir préfèrent se servir de la France plutôt que de la servir. (...) La carte de la paix aurait valu la peine d'être jouée, conclut-il avec une certaine mélancolie. Certes, il y faut moins de testostérone et plus de matière grise... L.M.

Lu le dernier Onfray, hier après-midi (je l'ai reçu avant-hier), Penser l'islam (Grasset). En son centre, un très long entretien avec une journaliste algérienne, Asma Kouar (du journal Al Jadid), dont les questions sont tournées, chantournées, insidieuses, orientées comme on dit encore parfois, bref : celle-ci tente de faire abonder Michel Onfray dans le sens de sa propre doxa, qui caresse le Prophète dans le sens du poil en en faisant un ange aux mots de miel et aux actes de bonté exclusive. Mais ça ne marche pas, même si l'on sent par endroits quelques faiblesses de la part du philosophe à la lucidité solaire, car l'auteur connaît son sujet, y compris la Sîra, le texte qui rapporte les faits et gestes du Prophète... L'introduction est répétitive, la conclusion salutaire, qui a trait aux drames du 13 novembre 2015 à Paris (l'essentiel du livre fait référence aux drames de la semaine du 5 janvier. Fucking year...). Onfray se répète, mais il n'a pas souvent tort, lorsqu'il renvoie dos à dos les islamophiles (dont une certaine gauche extrême, aveugle et antisioniste), et les islamophobes (non sans préciser le sens, détourné, galvaudé, de ce terme), qui, des deux bords, sont légion. Le philosophe prolifique a lu les textes et leur exégèse (j'adore le lire, notamment à propos de Spinoza, de Camus, de Nietzsche, de l'érotique solaire, de la gourmandise, du vin de Sauternes... et j'emmerde les onfrayphobes qui, je le constate souvent, le lynchent, hurlent avec les loups, sans même avoir lu ses livres!..). C'est un pro. : il sait de quoi il en retourne, et de quoi il parle, et il connaît ce qu'il analyse et commente. Il est plus qu'autorisé à tenter de comprendre au lieu de juger, ou bien de vociférer sans savoir, sans même avoir lu le Coran, ce que d'aucuns font sans honte (il cite nombre de personnalités politiques de premier rang). Onfray décrypte la défiguration d'un certain islam, la confusion hâtive entre un islam de paix et un islam de sang, un islam pacifique et un islam belliqueux, haineux et conquérant. Entre un islam d'écoute de l'autre, et un islam d'intolérance totale. Car les deux coexistent dans le Coran. C'est une question de prélèvement à la source (soit à la lecture - orientée, sans jeu de mots -, des sourates), une question d'usage, voire, souvent hélas, d'interprétation. Il y a ainsi deux façons - contradictoires -, d'être musulman. Onfray vilipende au passage les actes de guerre de la France, à coups de Rafale, de porte-avion, dans les pays arabes même (l'oumma, en réalité, soit la communauté musulmane planétaire, celle que nous bombardons, et qui riposte à nos terrasses, via Internet, avec des kalachnikovs), lors qu'il s'agirait d'accroître une contre-offensive au combat de rue; sur notre sol. Onfray pratique avec maestria un raisonnement dans l'esprit de Spinoza : Ni rire, ni pleurer, mais comprendre, et dans celui, voisin, des Lumières : hors passion, sans haine et sans vénération, sans mépris et sans aveuglement, sans condamnation préalable et sans amour a priori, juste pour comprendre. Son coup de gueule, à propos du désenchantement de la jeunesse française, est salutaire : Que des jeunes gens la quittent (la France) pour une vie d'aventure, d'idéal, d'action, d'engagement, je peux le comprendre puisque la République n'est plus capable de proposer l'aventure, l'idéal, l'action, l'engagement et qu'elle érige en modèles des comédiens de série B, des animateurs télé, des footballeurs décérébrés, des acteurs de cinéma, des chanteurs de radio-crochets télévisés... Il déplore qu'aujourd'hui, le grand formateur des consciences ne soit plus l'école, mais l'écran (télé, Net, tweet). Se rend à plusieurs évidences concomitantes : l'islam est une religion qui monte en puissance en Europe. Et, en France, à titre d'exemple, l'islam de France est encore financé par des pays qui n'ont aucune raison d'aimer ce pays... L'Occident est par ailleurs en bout de course. L'Europe est moribonde, elle ne survivra pas, et comme toutes les civilisations en phase d'effondrement, elle montre des signes de décadence : l'argent roi, la perte de tous les repères éthiques et moraux, l'impunité des puissants, l'impuissance des politiciens, le sexe dépourvu de sens, le marché qui fait partout la loi, l'analphabétisme de masse, l'illettrisme de ceux qui nous gouvernent, la disparition des communautés familiales ou nationales au profit des tribus égotistes et locales, la superficialité devenue règle générale, la passion pour les jeux du cirque, la déréalisation et le triomphe de la dénégation, le règne du sarcasme, le chacun pour soi... Dès lors le soufisme pacifiste (d'origine irakienne), ne peut rien contre le salafisme (et le djihadisme, sa mortifère sécrétion). Pas davantage, l'espoir (voeu pieux) d'un islam républicain ne pourrait quoi que ce soit. Ose penser par toi-même!, était la devise des Lumières, rappelle Onfray. Et d'ajouter : Cesse de penser, obéis, soumets-toi!, voilà na nouvelle devise de la gauche islamophile. L'auteur de La puissance d'exister rejoint ainsi la pensée d'un Houellebecq, d'un Finkielkraut, d'un Sansal. D'ailleurs, Onfray déborde du cadre philosophique pour entrer de plain-pied dans l'espace politique, lorsqu'il voue aux gémonies les actes pleutres d'un gouvernement de "gauche", se limitant à des messages compassionnels (tellement narcissiques, dédouanants, égoïstes, exhibitionnistes), avouant par là même son impuissance à lutter efficacement contre un islam de guerre totale, lequel, selon l'auteur, ne voit plus tellement l'intérêt de changer de direction en allant vers un islam de paix, lorsque la conquête par la guerre lui paraît soudain si aisée. La Soumission, encore, comme un terrible refrain... La dernière charge d'Onfray est une adresse désabusée, presque contrite, qui exprime le regret de ne pas se tromper, hélas, au regard de l'Histoire, lorsqu'il pense qu'il est peut-être trop tard, car la politique étrangère de la France depuis vingt-cinq ans, écrit-il, expose les Français sans pouvoir les protéger quand ripostent ceux qu'ils agressent... Car tous les assoiffés de pouvoir préfèrent se servir de la France plutôt que de la servir. (...) La carte de la paix aurait valu la peine d'être jouée, conclut-il avec une certaine mélancolie. Certes, il y faut moins de testostérone et plus de matière grise... L.M. Surprenant Alain Duault, dont on connaît la bonhommie lorsqu'il parle de musique classique à la télé, ou d'opéra avant le film, au cinéma. Cet homme - et c'est moins connu - , est aussi un poète délicat, qui utilise souvent le mot verso, notamment dans ses poèmes d'amour, car il se plait à retourner les mots comme un chercheur de champignons retourne la feuille du bout du bâton, ou un amoureux son corps à elle. Poésie/Gallimard publie une anthologie de ses r

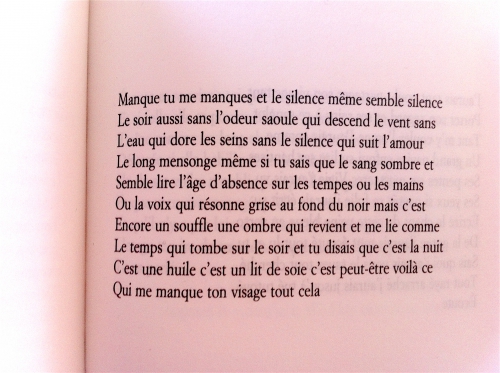

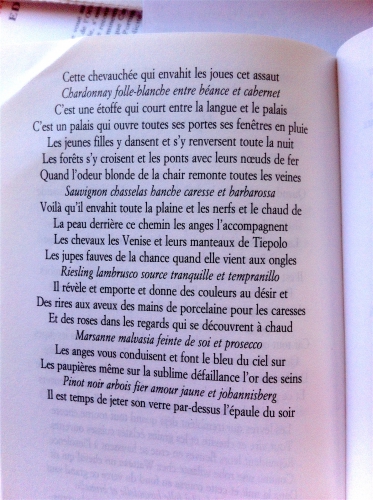

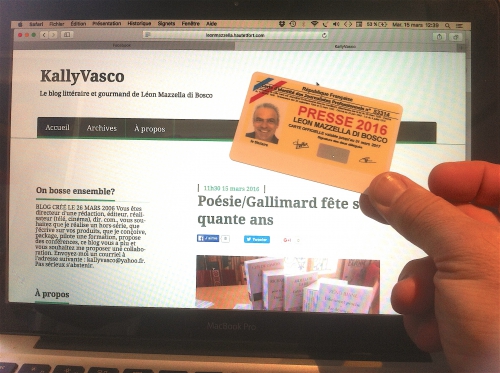

Surprenant Alain Duault, dont on connaît la bonhommie lorsqu'il parle de musique classique à la télé, ou d'opéra avant le film, au cinéma. Cet homme - et c'est moins connu - , est aussi un poète délicat, qui utilise souvent le mot verso, notamment dans ses poèmes d'amour, car il se plait à retourner les mots comme un chercheur de champignons retourne la feuille du bout du bâton, ou un amoureux son corps à elle. Poésie/Gallimard publie une anthologie de ses r

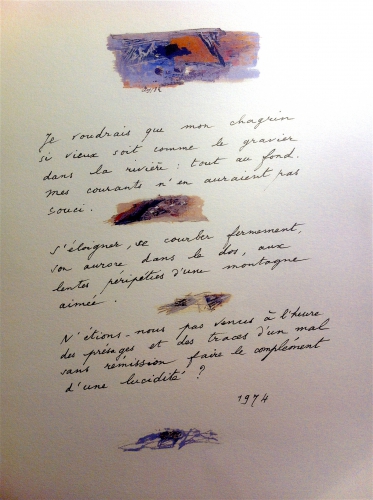

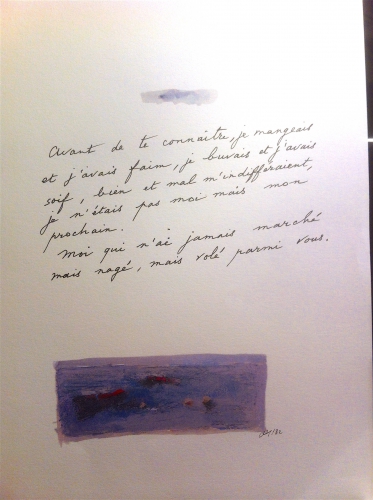

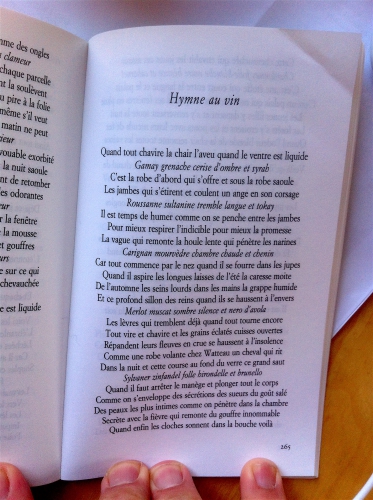

Anise Koltz est une poétesse forte. Son mot cingle, trace avec économie, percute. Elle pratique l'oxymore, Rien n'est plus obscur et mystérieux que la clarté, prévient-elle. Extraits de Somnanbule du jour, son anthologie personnelle qui paraît - et c'est un événement, au Luxembourg -, dans la collection Poésie/Gallimard :

Anise Koltz est une poétesse forte. Son mot cingle, trace avec économie, percute. Elle pratique l'oxymore, Rien n'est plus obscur et mystérieux que la clarté, prévient-elle. Extraits de Somnanbule du jour, son anthologie personnelle qui paraît - et c'est un événement, au Luxembourg -, dans la collection Poésie/Gallimard : Alliances : une syrah douce et forte à la fois, de belle extraction. Si vous le pouvez, issue de la côte-rôtie, sinon, d'hermitage, ou bien de crozes-hermitage, mais de par là-bas, des magiques côtes-du-rhône septentrionales.

Alliances : une syrah douce et forte à la fois, de belle extraction. Si vous le pouvez, issue de la côte-rôtie, sinon, d'hermitage, ou bien de crozes-hermitage, mais de par là-bas, des magiques côtes-du-rhône septentrionales.

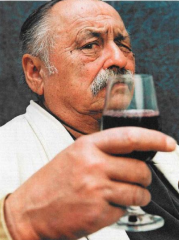

Capitale de la douleur, Vergers, L’Embrasure, Hypérion, Les Contrerimes, Plupart du temps, La Quête de joie, Ma Vie sans moi, Liberté sur parole, Le Seuil, le sable… Combien ! Ces compagnons dans le jardin de nos lectures quotidiennes nous sont devenus indispensables comme l’air et l’eau, le feu de ses yeux et le vin d’après (photo ci-contre). Agée de cinquante

Capitale de la douleur, Vergers, L’Embrasure, Hypérion, Les Contrerimes, Plupart du temps, La Quête de joie, Ma Vie sans moi, Liberté sur parole, Le Seuil, le sable… Combien ! Ces compagnons dans le jardin de nos lectures quotidiennes nous sont devenus indispensables comme l’air et l’eau, le feu de ses yeux et le vin d’après (photo ci-contre). Agée de cinquante