Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).

Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).

Rosé 2017 : Chinon de René Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).

Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).

Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).

Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).

Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).

Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).

Rosé 2017 : Cuvée Jeanne B. du domaine Brusset, Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).

Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).

Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.

Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.

Blanc 2017 : Goûté à l’apéritif, la robe encore trouble comme un de ces vins bourrus, un « bourret », que l’on boit à la régalade en palombière accompagné de châtaignes grillées, de mûres, de quelques pommes acides et de raisin… La cuvée Caroline 2017 fait figure de rescapée, voire de miraculée des gelées du 27 au 29 avril qui ont ruiné l’intégralité du Chantegrive 2017 rouge, et surtout d’un orage de grêle d’une violence rare que les blancs ont pris de plein fouet le 27 août, la veille des vendanges. Ramassés rapidement, les raisins à pleine maturité furent très peu nombreux, mais le vin dont ils sont issus présente d’ores et déjà une complexité aromatique prometteuse, au sein de laquelle la pêche de vigne vole habilement leur (soi-disant) priorité aux agrumes, l’air de dire : y’en a marre... À regoûter dans quelques mois.

Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).

Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).

Muscadet : à la faveur d’une belle et large dégustation des « Vins de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.

de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.

Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.

Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.

Preuve que le Melon ne se bonifie pas, mais qu’il explose littéralement de qualités en vieillissant sous terre dans des cuves en béton, peinard… L.M. (à suivre)

J'aime bien, à l'inverse de certains de mes confrères se bouchant trop souvent le nez, découvrir sans réticence ce qui se fait et se vend par palettes en grande distribution. Ainsi de cette énorme entreprise chilienne, Viña San Pedro, laquelle se targue de dire que toutes les deux secondes, trois bouteilles de ses vins de la gamme Gato Negro sont ouvertes quelque part dans le monde. On dirait là une parole de brasseur industriel. Et pourrait rebuter, faire frémir. Et bien non. Gato Negro, le chat noir, se décline dans les trois couleurs, et chacune coûte 4,50€.

J'aime bien, à l'inverse de certains de mes confrères se bouchant trop souvent le nez, découvrir sans réticence ce qui se fait et se vend par palettes en grande distribution. Ainsi de cette énorme entreprise chilienne, Viña San Pedro, laquelle se targue de dire que toutes les deux secondes, trois bouteilles de ses vins de la gamme Gato Negro sont ouvertes quelque part dans le monde. On dirait là une parole de brasseur industriel. Et pourrait rebuter, faire frémir. Et bien non. Gato Negro, le chat noir, se décline dans les trois couleurs, et chacune coûte 4,50€.

prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M.

prix sont chouia marxistes (Thierry), eu égard aux paramètres (notoriété, réputation), soit disproportionnés. Et, justement, les portions sont de surcroît chiches. Comptez 8 à 12€ l’entrée, 19 à 22€ le plat, 10€ le dessert (20€ l’assortiment de fromages), le verre de vin est à partir de 5€ (bien). Un acte de grivèlerie tenterait le malhonnête. Au lieu de quoi j’ai filé (pas loin de) cent sacs au toubib, pour parler comme Le Mexicain des Tontons flingueurs, qui sait être grivois. Grave. L.M. Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas.

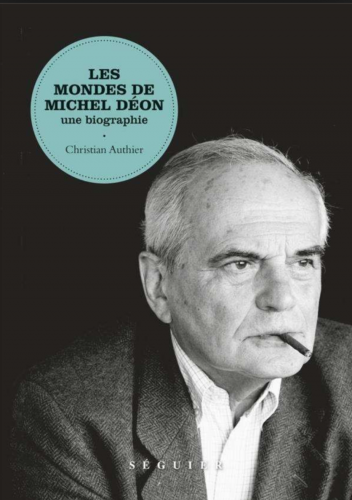

Avec En finir avec l’ironie ?, le journaliste et écrivain Didier Pourquery signe un salutaire éloge d’une passion française, voisine de palier du second degré : Résistance, curiosité, agilité, légèreté, contrôle, dans le désordre, voilà toute l’actualité du second degré comme art martial essentiel. Nous voici prévenus, avec ce brillant mode d'emploi en 160 pages de l'antidote majeur à toutes les doxas. Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.

Il y avait le Déon de Pol Vandromme et celui d’Éric Neuhoff, voici celui de Christian Authier. « Les Mondes de Michel Déon » (Séguier) n’est pas une biographie ordinaire. Ce n’est pas non plus une hagiographie. C’est un voyage sentimental dans l’univers de l’auteur des Poneys sauvages et du Taxi mauve. Un « voyage en Déonie », comme l’écrit lui-même Authier. L’auteur prévient d’emblée son lecteur : la nostalgie qui irrigue les livres de Michel Déon n’est pas rancie. Elle se conjugue au présent. Il lui était redevable, car il sait qu’« il n’est pas donné à tout le monde de rencontrer un écrivain qui a illuminé votre jeunesse, qui vous a chuchoté à l’oreille durant des journées et des nuits de lecture des histoires vous aidant à vivre. » D’autant qu’à l’opposé de nombre de gensdelettres imbus, égotistes, vaniteux, Michel Déon incarne « une élégance, une générosité, une modestie qui faisaient de lui un seigneur. » Durant toute sa vie d'écrivain (enfin) reconnu, cet auteur pudique et discret, stendhalien et gionien, jamais cassant ou froid comme d’aucuns le croient encore, n’aura eu de cesse de déceler, de flatter et de soutenir les jeunes talents, de militer en leur faveur, de convaincre les différents jurys littéraires auxquels il a appartenu d'attribuer en chœur des récompenses encourageantes, fut-ce le modeste Prix Jacques-Lacroix de l’Académie française. Les enfants de Déon sont aujourd’hui aussi nombreux que reconnaissants. Authier, lauréat du Roger-Nimier en 2006, est de la bande.

remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M.

remarquable (à gauche sur la photo) est composée de fines tranches de bœuf fumé (une chiffonade d’une délicatesse de dentellière) accompagnées de noisettes torréfiées. De même, un autre plat mémorable (puisque j’y dînais en compagnie de mon fils) – nous avons d'ailleurs parié qu’il serait appelé à connaître le succès, s’intitule maquereaux tiédis et sauce chimichurri (condiment argentin légèrement pimenté) fregolas (petites pâtes sardes en forme de mini boulettes) et shitakés (champignons), et enfin pignons de pin : un délice d’harmonie des flaveurs. Une impression générale se dégage de ce repas (sans desserts : une autre fois), c’est celle de douceur, de moelleux, de régressif même (ainsi que je l’avais fortement ressenti en découvrant il y a dix-neuf ans le talent de Philippe Conticini), même si Tomy Gousset prend soin de flatter l’ouïe avec du croquant, voire du croustillant ici et là : pickles, asperges, noisettes, pignons, surface des panisses comme celle des shitakés... Ça « envoie », et ça « ping-pongue » agréablement, mais la douceur l’emporte au gong, et il y a par ailleurs cette touche générale et délicate de fumé qui semble inspirer, survoler la cuisine. Un mot sur la remarquable carte des vins qui fait la part belle aux blancs, même si l’on y lit des noms de vignerons, en bio pour la plupart, et bien « dans le verre du temps », puisque nous les retrouvons dans nombre d’adresses – car, justement, cela fait toujours du bien de se dire : Té ! On va prendre Les Reflets, de Thierry Michon, c'est toujours super ! Et puis, ça rassure, on est bien, là. Un superlatif pour le service, car il est sincèrement formidable : efficace, prévenant, souriant, aimable, discret. La note ? Entrées de 7 à 16€ (12 pour les deux citées), de 16 à 19€ pour les plats (19 pour les deux cités), excepté les 600 g de faux filet maturé et fumé au foin & jus à la moelle, pour deux personnes : 70€, qui ne perdent d’ailleurs rien pour attendre !.. Desserts : 9€. Coefficient multiplicateur raisonnable pratiqué sur la cave. L’adresse étant d’ores et déjà full up, il est, comme on dit, prudent de réserver en composant le 09 53 92 62 77. L.M. Rosé 2017 : L’Impertinent

Rosé 2017 : L’Impertinent

Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€).

Rosé 2017 : Cuvée Le Village, du domaine de la Métairie d’Alon (IGP Pays d’Oc, bio). Il s’agit d’un Pinot noir vinifié comme un vin blanc (pressurage direct), par des Bourguignons installés en Languedoc (Catherine et Laurent Delaunay). Robe pâle, nez nettement minéral, soutenu de fruits rouges (cassis, framboise), note d’agrumes discrète, bouche d’une grande fraîcheur. À tenter avec du lapin ou des rougets, les deux escortés d’une tapenade noire (13,95€). Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€).

Couly, 100% Cabernet franc, est forcément empreint de douceur, il y a presque un note sucrée. La robe est profonde, sombre, le nez de fraise est généreux, et la bouche est ample, avec une note de bonbon acidulé et une pointe légère de cédrat confit. Idéal pour accompagner la cuisine asiatique (7,10€). Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€).

Rosé 2017 : Cuvée Villa La vie en rose, de l’avisé négociant du Sud-Ouest Osmin & Cie. Le champion de la mise en avant des cépages autochtones, propose une négrette (le cépage de Fronton) et rend ainsi hommage à la ville rose (Toulouse). Jolie robe pâle, nez flatteur et généreux de petits fruits rouges, d’une grande fraîcheur. Bouche douce, suave, sans sucrosité ni notes d’agrumes : le bonheur. C’est élégant, cela peut accompagner l’apéro et aussi bien escorter un repas de l’entrée au dessert (cuisine de la mer, asiatique, italienne, espagnole). Coup de cœur (7,50€). Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€).

Rosé 2014 « de gastronomie » : cuvée Légende du domaine Estandon (Côtes de Provence). Flacon très classe pour ce rosé haut de gamme (Grenache et Rolle) tablant sur la garde, soit à contre-courant de tous ces rosés provençaux qui ne tiennent qu’un été, certains péniblement. Robe profonde, brillante, nez de fruits secs, de melon, avec une pointe exotique. Bouche franche et longue, fraîche et pleine, épicée sur la fin, avec des notes de fruits confits du plus bel effet. Idéal sur une poularde crémée, un lapin herbé, un poisson de roche grillé (18,90€). Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€).

Côtes-du-Rhône (Grenache, Cinsault, Syrah). Une robe de belle tenue, un nez franc de fraise mûre, une bouche assez longue, un vin friand qui appelle les copains pour l’apéro (7,50€). Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€.

Blanc 2015 : Cuvée Caroline du château de Chantegrive, Graves (Sémillon et Sauvignon 50/50) en culture raisonnée. Un de nos chouchous, aussi charmant que sa propriétaire, Marie-Hélène Lévêque. Un nez souple et intense à la fois où dominent les fleurs blanches, une bouche suave à peine boisée, avec des notes briochée, de pêche et d’abricot. Une grande douceur. Formidable avec un ceviche de Saint-Jacques et algues japonaises (le 29 mars dernier au restaurant Apicius, à Paris, repris depuis peu par Mathieu Pacaud – lequel succède au grand Jean-Pierre Vigato : lourd challenge…). 16,50€. Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€).

Blanc 2015 : Rareté du domaine – lequel a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale), soit le top, partagé avec 120 domaines à peine dans l’hexagone -, notons que le Cérons 2015 est un pur joyau. Chantegrive produit 5 000 bouteilles à chaque millésime d’exception. Cela faisait d’ailleurs dix ans qu’il n’y en avait pas eu, de ce liquoreux injustement méconnu. Cette petite appellation voisine de Cadillac, Loupiac, Barsac, Sainte-Croix du Mont et Sauternes, produit depuis toujours des blancs moins gras, plus vifs et plus nerveux que la plupart de ceux du Sauternais. Un 100% Sémillon (idéal avec le soufflé au chocolat de Mathieu Pacaud, mais aussi pour épauler une poularde à la crème, ou bien pour escorter un fromage à pâte persillée), avec sa robe dorée, son nez miellé, épicé, sa fraîcheur généreuse en bouche dotée de notes confites, est un ravissement que l’on a tendance à négliger, voire à oublier, à notre époque autoritairement light. (30€). de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais.

de Nantes » en février dernier à Paris, nous avons relevé dans nos filets quelques poissons secs issus de Melon de Bourgogne pas piqués des vers de vase. Parmi les crus du Muscadet (je ne jure plus que par les crus communaux), Le domaine David 2012, à Vallet (Goulaine) impose son amplitude, son gras, sa générosité, sa rondeur et son acidité bien tempérée (10€). Du côté de la Haye Fouassière, le domaine de la Foliette 2010 présente un joli équilibre (10,80€). À Monnières Saint-Fiacre, Véronique Günther-Chéreau propose L’Ancestrale Monnières 2014 qui offre une souplesse remarquable mais sans suivi – car ça manque un peu de corps (12€). En revanche, en Muscadet Sèvre-et-Maine sur Lie tout simple, le Comte Saint-Hubert, dans les millésimes 1989 (une tension remarquable), 2000 (perlant mais fuyant), et surtout 2014, déjà puissant, gras, prometteur, étonne le palais. Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.

Vers Mouzillon-Tillières, la GAEC Luneau Michel et fils, en présentant Tradition Stanislas 2003 (10,30€), fait un carton, car c’est superbe ! L’expression aromatique, la douceur, le gras, la rondeur et la suavité le disputent à une puissance retenue, délicate. Top. Vers Vallet, le domaine Petiteau 2012 désigne à nos papilles concentrées un équilibre acidité-fraîcheur des plus justes, avec cette amplitude en bouche qui fait tendre le verre vide vers la bouteille encore pleine (9€). Pour finir en Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie, la GAEC Olivier, Père et fils, domaine de la Grenaudière, est étonnement présent dans le millésime 1978, pourvu d’une acidité et d’une expression aromatique vivaces. Le 1980 envoie une finale étonnamment puissante, fruitée bien que confite. Le 1986 garde une tenson et une force quasi musculaire.