Au cul des coqs dans la bruyère kazakh

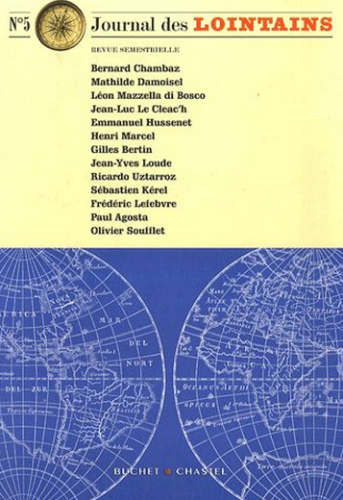

L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

L'une des magies d'Internet est de retomber sur un texte ancien, de le relire et de se dire : ça tient encore la piste (ayant davantage emprunté des chemins de traverse qui ont toujours engendré mes chemins d'écriture -que des routes droites et balisées), et de se dire donc : tiens, et si je le mettais en ligne, celui-ci... En voici donc un, dans les archives, qui fut publié par feu Le Journal des Lointains, que l'écrivain Marc Trillard dirigeait chez Buchet-Chastel. Une revue-livre littéraire dédiée au grand reportage; un ancêtre des mooks d'aujourd'hui, abondamment illustrés -à l'instar de l'emblématique revue XXI (Les Arènes), ou bien du jeune Long Cours (L'Express). Cela se passait au Kazakhstan en 1997. Et fut publié dix ans après (en général, je publie dix ans après).

Nota Bene : c’était à la période où Lady Di mourût. Je l’appris avec une semaine de retard. Dans la steppe où je me trouvais –à huit mille cinq cents kilomètres de Paris, trois mille cinq cents de Pékin, à cinq heures de piste d’un premier village et à dix-huit du premier centre de soins hospitaliers, le monde pouvait tourner en vrille sans que je le sache. Et c’était bien ainsi… Surtout de réaliser qu'avec mes compagnons de fortune, nous faisions partie des rares humains qui apprenaient cette nouvelle planétaire avec tant de retard, en tombant sur ses portraits qui inondaient le kiosque à journaux de l'aéroport d'Istanbul, au retour de notre longue virée.

AU CUL DES COQS DANS LA BRUYERE KAZAKH

29 août. Vol Paris-Istanbul. Escale dans la capitale turque. Eternelle magie du voyage. Jusque dans les façons de faire pour reconnaître individuellement ses bagages sur la piste, avant de remonter dans l’avion... Ce qui me ravit délicieusement énerve toujours quelques grincheux qui ont vite recours à l’adjectif sauvage pour désigner les us d’une civilisation étrangère. C’est affligeant. Les veneurs qui sont du voyage et qui tenteront de prendre un cerf maral –le plus gros du monde- avec leur meute de quarante-deux chiens solognots et les petits chevaux kazakhs, sont moins cul pincé que je ne le craignais. Ils sont même assez chauds : chaque femme qui passe est déshabillée du regard et abordée sans ambages. Ils aiment aussi l’alcool et les cigares et semblent peu habitués à voyager. C’est de bon augure. Touffeur. Attente. Retard (prévisible) de l’avion pour Alma-Ata (j’ai du mal à dire ou à écrire Almaty car Alma-Ata, c’est comme Samarkand et Zanzibar, comme la route de la soie ou celle des épices : du rêve brut). Vendeurs de loukoums. La photo de Carole Bouquet au duty-free. Bu une bière tiède. 21 heures (locales). L’avion est plein. Beaucoup de chinois et de mongols, j’avoue ne pas les distinguer avec certitude.

Vol Istanbul - Alma-Ata. 4 h 45 dans les airs. Il sera environ cinq heures du matin à l’arrivée (heure kazakh), soit environ deux heures du matin ce samedi 30 août en France. Là, nous avons le choix entre une visite de la capitale du Kazakhstan (aux allures de cité russe formée de gros cubes de béton triste), puis prendre un avion réputé improbable, voire périlleux (2 h 30 de vol) ou bien se taper, avec les chiens, environ trente heures de bus sur les « routes » …

Autrement écrit, mon choix est fait. Je testerai le talent des pilotes de la Kazakhstan Airlines.

Almaty signifie « le village des pommiers ». Kazakh, selon la même source –une brochure égarée-, signifie brigand, rebelle, guerrier nomade en lutte contre l’Etat, et ses compatriotes. De tels éclairages laissent à penser qu’un tel pays ne peut pas avoir de mauvais fond.

Alma-Ata est appelée Almaty depuis le printemps 1993. Je reprends mes deux vieux Hemingway dans l’édition de La Pléiade. Les exemplaires sont fatigués, usés par les voyages que nous avons faits ensemble. Mais là, c’est différent, je les sors de la routine africaine, puisque je les ai emmenés en Asie.

31 août. Après le vol Almaty – Ust-Kamenogorsk (vite surnommé : Ouste ! Calmez les gosses), à bord d’un avion d’une vétusté de cheval fourbu et de camion retraité -il n’y avait même pas de ceinture de sécurité à mon siège- , nous avons pris la route. Huit heures de bus prévues. Il y en aura dix-huit.

Nous sommes déjà dimanche matin, il est 7 h 30, et nous avons dormi dans le bus, habillés, sur des sièges durs comme du bois ; au bord d’un lac immense, en attendant le bac qui doit nous faire passer. Malgré nos fusées éclairantes et notre klaxon qui déchirait un silence de nuit dans le désert, il n’est pas arrivé à l’heure, hier soir. L’explication est simple, et courante : l’équipage était fin saoul, à bord. Nous entendions leurs chants d’ivresse. Le bac a passé la nuit en face… Aube. Un vol de canards passe au ras de l’eau. Il y a des mouettes et, curieusement, des pigeons bisets surgis de nulle part, et une longue file de camions et de voitures derrière nous. Les Russes qui nous accompagnent sont toujours souriants et aimables. Depuis hier, nous mangeons un pain dur et gris, du saucisson de cheval, une sorte de gros fromage de vache à pâte molle, des petits-beurre et de l’eau gazeuse légèrement salée dans des bouteilles de plastique trop mou. Ce matin, ils ont trouvé le moyen de faire du thé : un bonheur ! Hier soir, l’atterrissage de notre petit Tupolev sur la piste d’Ust-Kamenogorsk fut splendide. Il était environ 19 heures, la lumière était douce et le paysage infiniment serein, vert amande. Rivière argentée, montagnes au loin, longue, longue plaine à donner envie de chevaucher sans fin. Un paysage de film russe. Nuit dans le bus qui cahotait, puis, à l’arrêt, dans le même bus, à la recherche du sommeil, entassé comme les autres sur les sacs et les sièges, la tête contre mon barda, dur, avec la mallette à cartouches pour oreiller, ma veste de chasse pour couverture et mes pataugas aux pieds depuis maintenant plus de 48 heures. Nous sommes précisément à Buhtarma. Cette première nuit kazakh fut si étoilée que j’ai trouvé –pour la première fois -, qu’il y en avait trop ! Et toujours ce temps superbe, bleu dur.

Traversée en bus de la steppe. Je me serais cru dans « Urga » et dans « Soleil trompeur », les films magnifiques de Nikita Mikhalkov, surtout lorsque nous avons perdu notre route (l’épisode fameux du camion qui cherche à retrouver son chemin, dans « Soleil trompeur », et qui traverse tout le film, ne quittera pas mon esprit pendant tout le voyage).

Arrivée après 5 h 30 de chaleur, de poussière fine et pénétrante, de chaos qui faisaient ruer le camion-bus, au campement de yourtes. Le paysage immédiat est montagneux. Nous sommes à 1500 mètres d’altitude. Tout autour du campement,une large plaine sauvage d’herbes sèches qui alterne curieusement avec des champs de blé, car on a de la peine à imaginer que l’homme puisse travailler le sol ou autre chose, ici, si loin de tout.

J’ai vu une énorme crotte d’ours fraîche, en partant pour la première chasse. Charmant, lorsque l’on s’en va chercher des petits coqs de bruyère. Les ours viennent dans les champs, la nuit. Il y en a beaucoup, paraît il. C’est un brun assez semblable au notre. Les loups aussi sont nombreux par ici. Les tétras-lyre sont en revanche assez rares. Le paysage m’évoque les plateaux de Castille. Je retrouve aussi la Russie des grands tétras. Mais foin des comparaisons, je découvre surtout le Kazakhstan dans toute sa beauté sauvage. Pas un avion ne passe, pas une trace blanche, donc, pour rayer le ciel bleu, ni l’écho d’un bruit. Cela devient rare. Au cours du premier dîner sous la yourte-restaurant, un chasseur de maral cita cette phrase fameuse de Charles X, dans une lettre à sa femme : « Madame, il fait grand vent et j’ai pris trois loups »…

1 septembre. Aujourd’hui, je n’ai tiré que deux cartouches avec mon petit calibre vingt : deux tétras au tableau (pourvu que ça dure). Les paysages sont splendides. Les couleurs d’automne : mordoré, jaune, rouge, habillent les arbres dont les tons changent vite. La montagne est sèche, l’herbe et les bois cassants. Le vent est tiède et très desséchant aussi. Nos lèvres gercent et se fendent. Le guide de chasse kazakh fut un peu benêt : il semblait découvrir les territoires en même temps que nous, mais la journée fut belle. Nous avons trouvé un piège à ours artisanal : un braconnier avait installé une carcasse de cheval (et une autre de chien, ou bien c’était la victime du piège devenue appât). L’entrée du piège était barrée d’un fil de pêche tendu à hauteur d’un ours marchant à quatre pattes. Une grosse branche avait été disposée pour forcer l’animal à entrer ainsi car, au bout du fil, la détente d’un vieux fusil à un coup du type Simplex ou Baïkal, solidement attaché et dissimulé, devait porter un coup de feu à la tête et à bout portant. C’était la seule entrée du piège : les trois autres côtés étaient barrés par d’épais branchages. Les braconniers font cela pour la peau de l’ours.

Au retour, je me suis baigné dans l’eau glacée d’un torrent, sous l’œil d’un aigle (et de Samia, l’unique femme de l’équipée. Elle a dix-neuf ans, son bac en poche, et s’offre un grand voyage dépaysant parce qu’elle adore la chasse. Elle est très belle. Très blonde. D’origine Germanique. Vierge, sans doute). Vivifiant à crier ; le bain.

La soirée fut longue et arrosée, placée sous les signes entrelacés de la vodka et des chansons ; nous avons ri sous les étoiles très tard dans la nuit, avec nos compagnons kazakhs, jusqu’à ce qu’un chasseur se mette à hurler depuis sa yourte, « vos gueules ! ».

Bonne nuit.

Mardi 2 septembre. Ce matin, réveil vers 9 h 30, calmement. Nous allons monter les chevaux kazakhs. Aucune chasse n’est prévue, sauf que j’ai envie, avec mes deux compagnons de chambrée (ou de yourte) d’aller faire un tour à cheval, carabine en bandoulière, là où passent parfois les loups, selon les guides ; puis de vérifier si la bécassine solitaria, qu’un veneur m’affirme avoir levé, se trouve encore autour du petit marigot, au-delà du campement. L’équipe de TF1 est arrivée dans la nuit. Ils dorment, sauf Christophe, qui prépare le tournage en lisant sa documentation. Il fait grand vent (doux) et je n’ai pas vu, pas pris, de loup…

J’ai bu l’eau de la rivière et ne fut pas dérangé. Il est recommandé, avant cela, de vérifier si une carcasse de cheval ne traîne pas dans l’eau, en amont ; les kazakhs ayant la fâcheuse manie d’abandonner dans le courant et pas sur l’herbe. Nous sommes au cœur de la civilisation du cheval : le peuple kazakh, nomade, le monte (ils semblent nés sur une selle) et le mange.

Merveille de pouvoir ainsi boire l’eau pure d’un pays sauvage, préservé (je serai sourd, tout au long du séjour, aux dires concernant les essais nucléaires répétés –mais où ?- et sur la radioactivité élevée du pays)… Après-midi douce. Lumière extraordinaire, à rendre fou un photographe. Les bouleaux prennent un peu plus d’automne chaque jour. Monter à cheval dans un tel paysage n’a pas d’équivalent. Nous avons tourné ensemble, avec TF1, notre recherche de la bécassine solitaire. Nous n’en avons vu (et pris) qu’une ordinaire. Et examiné de belles crottes d’ours pleines de baies à peine digérées. Certains ont aperçu des loups. Demain, les veneurs chasseront. Les chasseurs à tir comme moi pourront les suivre à cheval ou bien marcher derrière les coqs de bruyère, ailleurs. Je ne partirai pas avec les veneurs à cause des plaies que la selle kazakh, a déjà infligé à mes fesses. Il est question de faire une battue au loup, après-demain. Puis de partir vers un camp volant dans les parages duquel vivraient quelques chevreuils de Sibérie et de nombreux tétras. Chouette programme en perspective. L’impression de dépaysement que je ressens est telle que le mot dépaysement me paraît désuet. J’ai la flemme de chercher le mot ad hoc.

De là, nous passerons à nouveau par Ust-Kamenogorsk.

Bonheur de se laver dans la rivière ou de prendre un banhia, cette sorte de sauna russe improvisé sous une yourte hermétique, qui garde la chaleur d’un poêle. De laver mes vêtements dans le courant du ruisseau, d’observer ces ciels incroyablement étoilés. Samia, dans la yourte qui abrite le banhia, m’a appelé pour que je vienne lui frotter le dos. Je l’ai fait avec reconnaissance.

Isolement et bonheur simple. Ce soir, les veneurs et leurs 42 chiens sont partis bivouaquer loin d’ici, pour chasser de bonne heure demain. Sans les aboiements incessants de la meute, parquée dans un chenil de fortune, la nuit sera plus calme.

Mercredi 3 septembre. Ce matin tôt, quatre loups sont passés en trottant sur la crête au-dessus du campement, à une centaine de mètres, tandis que j’achevais mon thé. Un cheval découpé hier, et dont les restes ont été laissés sur place, à proximité des yourtes, les aura attirés. Ils se sont arrêtés, m’ont regardé, et disparu dans la coupure du jour, à l’embrasement de l’aube. Le camp est vide, nous partons chasser le coq. Il fait froid la nuit, et chaud durant la journée. A huit heures, le pull-over devient incommodant. Journée dure (physiquement) mais saine, beaucoup d’oiseaux défendant chèrement leur peau, crapahut sur des crêtes et des pentes escarpées, échappée belle et montagnarde. Comme j’aime. Nous avons appris à boire l’eau des ruisseaux, à plat ventre, à l’aide d’une paille que l’on confectionne en coupant une branche de sureau. Bain, presque nus, dans la rivière. Le bonheur inouï procuré par la première gorgée de cette bière locale, même tiède, appelée « Faxe », lorsqu’on ne l’attend pas, ou plus…

Et cette soif immense, ce bonheur de boire à une source qu’il faut imaginer pure, ou bien à laquelle il vaut mieux ne pas penser. Volodia, le chauffeur, m’a tendu depuis son camion un verre de vodka kazakh, au moment où le soleil disparaissait à l’horizon et où des tétras-lyre quittaient les vallées fraîches pour se rendre au gagnage dans les champs de blé, sur les plateaux. Plaine rase et paysage infini de montagnes mauves. Au cours du dîner, les veneurs ont raconté comment ils avaient « attaqué » un cerf maral ce matin, puis leur déconvenue, la perte de plusieurs chiens. Le banhia fut salutaire, après cette journée écrasante de chaleur. Je me serais cru à nouveau sur les plateaux de Castille en août, lorsque l’on y chasse la caille ; ou en Corse –le grésillement perpétuel des insectes en moins. Avant de dîner, j’ai pris un cheval sellé et, carabine dans le dos, suis parti au-delà des collines qui entourent le campement, avec l’espoir d’apercevoir encore quelque loup…

Je repense aux quatre silhouettes de l’aube. Longtemps, je les verrai repasser dans ma tête, sur cette crête découpée comme une mâchoire.

Jeudi 4 septembre. Affût à l’ours, très tôt. Nous sommes partis chevaucher vers 5 heures 30 et nous nous sommes postés loin de nos chevaux, éloignés de plus de quatre cents mètres les uns des autres, derrière des rochers. J’étais flanqué de l’équipe de TF1, qui a l’habitude de rester immobile et silencieuse. À midi, nous avions pour invités quelques apparatchiks locaux, sans doute attirés par un possible bakchich. Les organisateurs français de ces chasses doivent savoir les flatter de temps à autre… Ce soir, je reprendrai un cheval sellé et je repartirai en balade jusqu’au couchant, ma carabine dans le dos et les jumelles battant mon ventre, « dans la nature, heureux comme avec une femme » (Rimbaud) à moins que Samia ne veuille m’accompagner.

Vendredi cinq septembre. Temps couvert. Je n’ai pas eu le courage de me lever à 5 heures pour aller à la rencontre des loups avec mes compagnons de yourte, et je m’en veux. Une grande battue collective est organisée aujourd’hui. Ours, loups, marals, chevreuils de Sibérie et autres lynx peuvent être aperçus. Nous ne verrons rien. Sauf un paysage grandiose et des lumières d’une beauté rare. Le meilleur, ce fut de retourner à cheval jusqu’au campement (l’aller avait été effectué en camion) : deux heures trente de galop et de trot, à cinq cavaliers, dont un kazakh facétieux qui veillait sur nous et s’amusait à tenter d’attraper nos chevaux au lasso, et à essayer de dénouer nos selles pendant le galop. Nous avons fait la course sur les chemins avec eux, et j’étais comme un cosaque de sous-préfecture.

Samedi six septembre. Il a plu toute la nuit et il ne fait plus chaud mais assez frais. Il paraît que la neige peut arriver très vite et qu’en quelques jours nous passions d’un climat estival à l’hiver, le vrai, avec une épaisse couche de neige. Les kazakhs commencent d’ailleurs à démonter quelques yourtes. Le campement sera bientôt déplacé vers une zone plus clémente. Chasse au tétras. Le peu d’oiseaux que nous réussissons à capturer améliorent l’ordinaire, fait de cheval à midi et de cheval le soir… Nous avons dormi sur les chaumes, à l’abri du camion, après le casse-croûte de midi. Passée aux coqs, le soir. Les voir planer, ailes arquées, comme des bolides d’un autre temps, est un ravissement. Je ne peux me résoudre à les tirer, ce soir. Les copains s’en chargent. Nous en plumerons pour le dîner.

Dimanche sept septembre. Nous quittons le campement. Le long trajet de retour commence. Journée passée dans le bus, depuis les yourtes que nous avons longtemps regardées derrière nous et à travers le nuage de poussière du camion, jusqu’à Ust-Kamenogorsk, via le bac qu’il fallut bakchicher de plus de 200 dollars afin qu’il parte plus vite, ceci pour ne pas rater l’avion. Nous l’avons eu (nouveaux bakchichs et palabres interminables avec les autorités pour les armes et l’excédent de poids, qui grève nos réserves en liquidités).

Délices et affres du voyage dans un bus fatigué de rouler comme un vieux canasson fourbu. Les arrêts, les pauses, les petites pannes et ça repart, les sautes d’humeur du moteur, la côte qui essouffle le vieux cheval de métal jusqu’à l’inquiétude, l’inconfort auquel personne ne fait plus attention ; la beauté salutaire, salvatrice, des paysages immenses et ces lumières splendides du Kazakhstan effacent tous les déboires ordinaires –lesquels, de toute façon, font le piment de tout voyage. « Sérénité crispée », préciserait René Char.

Au bac, devant le lac, des gamins qui ne semblent rien posséder nous ont offert des poissons séchés, un homme nous a servi de la vodka maison qui tenait de l’éther et du désinfectant domestique, et une femme est venue ajouter une pastèque à ces dons du fond du cœur. Vive émotion parmi nous (si j’excepte les propos déplacés, mais vite matés, sur la nourriture pleine de microbes qu’il ne faut pas toucher…). Dîner rapide à Ust-K., dans un restaurant sinistre, dans cette ville sinistre elle aussi. Le Tupolev, aussi usé que le bus, a péniblement décollé pour Alma-Ata. Une hôtesse est venue me demander si je possédais un revolver. Ma voisine de gauche sera habitée par le soupçon jusqu’à l’arrêt complet de l’appareil à l’arrivée. Au restaurant, quelques heures auparavant, nous fûmes comme des enfants, plantés devant une grande glace : après tant de jours sans nouvelles du monde ni de nous-même, certains se sont trouvés amaigris et bronzés.

Sur le trajet du retour, lors de haltes dans des hameaux, j’ai offert quelques couteaux de poche et des dizaines de stylos. Les couteaux pour les hommes, les stylos pour les enfants (et des regards pour les femmes) parce que la culture se transmet par le trait (par l’écrit ou par le dessin). Et que donner un stylo (là où on n’en trouve aucun) me semble être un geste symbolique fort, davantage que l’illustration caricaturale du colonisateur qui jette les bics aux gamins africains, du haut de son 4x4 filant à vive allure…

Lundi 8 septembre. Départ d’Alma-Ata après une courte nuit à l’hôtel. Blattes, robinetterie défectueuse, eau brune, personnel froid, lit passable, interminables formalités administratives avant d’obtenir la clé de la chambre ne m’ont jamais exaspéré. Ailleurs comme ici. Surtout ici où, dès lors que l’on est immergé dans les difficultés locales, notre patience se renforce et le chasseur voyageur acquiert une certaine sérénité devant toute difficulté.

Vol pour Paris via Istanbul. Survol magnifique de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. Ciel bleu dense et montagnes enneigées. Nous sommes passés juste au-dessus de Tbilissi. Transit en Turquie. Certains d’entre nous en ont marre : c’est ce fameux empressement de retrouver son chez soi aussitôt que nous sommes sur le chemin du retour… Plusieurs d’entre nous toussent ; moi, j’ai mal à la gorge et ne parviens pas à faire cesser un saignement de nez intermittent depuis plusieurs jours. D’autres ont de sérieux problèmes intestinaux, c’est la « tourista » de règle (transit double). Dans la salle d’embarquement, bigarrée comme j’aime, le contraste saisissant d’une jeune fille en gandoura noire et tchador jusqu’aux yeux, chaussée de baskets vert cru très tendance, aux semelles compensées et walkman sur les oreilles. Je mange des loukoums. Des bébés braillent dans tous les coins. Et il y a toujours un imbécile (blanc) pour se plaindre des étranges manières des étrangers, chez eux... Nous apercevons la ville d’Istanbul au-delà des avions. Elle est très proche. Il est toujours un peu frustrant de ne pouvoir visiter une telle ville lorsque l’on se trouve ainsi entre deux vols ; assignés à résidence. Les yeux verts et les yeux bleus, si clairs, des visages turcs. Leur beauté paysanne rugueuse et forte. Visages d’hommes rudes, durs, comme dans les films de Ylmaz Güney, notamment « Yol ». À côté d’eux, les canons de la beauté dominante, internationale, blonde et pâle, me semblent anémiés, privés de force et de caractère. L’avion est plein d’enfants. Les passagers sont presque tous Turcs. Vont-ils tenter une autre vie en France ? Couleurs, voiles, yeux clairs, regards droits. Paris est raide, devant. Et possède encore le goût rogue de la fadeur jalouse. Partir, vite. Repartir…

©LM