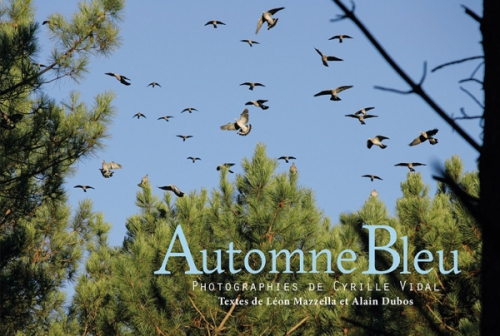

Papier paru dans un numéro spécial de L'EXPANSION et L'EXPRESS les 1er et 15 octobre :

Qu’y a-t-il de commun entre un Américain sirotant son café très allongé dans un mug en carton au volant de sa voiture et un Italien dégustant son espresso stretto à la terrasse d’un café célèbre ? Pas grand chose, sinon que l’un comme l’autre obéissent à leur culture en dégustant chacun à sa manière sa boisson favorite.

Qu’y a-t-il de commun entre un Américain sirotant son café très allongé dans un mug en carton au volant de sa voiture et un Italien dégustant son espresso stretto à la terrasse d’un café célèbre ? Pas grand chose, sinon que l’un comme l’autre obéissent à leur culture en dégustant chacun à sa manière sa boisson favorite.

Par Léon Mazzella

------

Les modes de consommation de la « cerise » torréfiée varient considérablement d‘une culture à l’autre. Ainsi, du souci extrême apporté à la qualité d’un café serré (stretto), généralement désigné par le mot espresso, dans le moindre bar d’Italie, car chaque habitant de la Botte a le souci de la larme de café concentré qui emplit chacune des tasses qu’il déguste. Le café qui est servi dans le saint de saints, au Gran Caffè Gambrinus, Via Chiaia à Naples, est une institution. Littéraire, il était assidûment fréquenté par Gabriele d’Annunzio, puis par Benedetto Croce, et quantité d’intellectuels, journalistes et hommes politiques de Campanie et au-delà. Le café espresso qui y est servi est tout simplement divin, comme l’apprécierait le producteur italien du film en train de se faire (scène culte), dans « Mulholland Drive », de David Lynch, et qui ne trouve jamais un café digne de ce nom à sa convenance, lorsqu’il se rend à des réunions de travail à Hollywood. On ne plaisante jamais avec la qualité d’un espresso, du Trentin-Haut-Adige à la Calabre.

Cafés italiens mythiques

Et au Gambrinus, même si l’on est pas gourmand, il convient d’accompagner son caffè (de toute façon stretto) d’une sfogliatella, cette pâtisserie napolitaine en forme de coquillage équivoque (lire page 28). Boire un café en Italie est souvent associé à un lieu public. Parmi les cafés célèbres où cette boisson possède toutes les qualités requises pour satisfaire les palais amateurs de nectar un rien amer avec ce je –ne-sais-quoi de délicat contenu dans la mousse qui recouvre un liquide puissant et rond à la fois, le mythique Florian, à Venise, est de ces hauts-lieux-là. À l’instar du Gilli à Florence, du Camparino à Milan, du Fiorio à Turin, du Mangini à Gênes, du Greco à Rome, ou encore du Tasso à Bergame, tous célèbrent et subliment la simple tasse de « caffé » en accordant un soin constant à sa préparation ainsi qu’à son service, et transforment depuis quatre siècles le café en œuvre d’art gourmet. N’oublions pas que c’est à Venise que le café apparaît en Europe, en 1604. Henry James en parle dans « Venice », ainsi que dans « Les Papiers d’Aspern », non sans rappeler que la Sérénissime fut une plate-forme du commerce international du café dès le XVIIe siècle. Le Florian était alors une des nombreuses boutiques de café de la cité. Mais il acquiert sa réputation grâce, encore, aux nombreux écrivains et artistes de tous horizons qui y tiennent salon, s’y prélassent et sacrifient à l’addiction mesurée de la boisson venue d’Orient. C’est Floriano Francesconi qui ouvrit le Florian en 1720. Goethe, Byron, Stendhal, Constant, Sand, Mme de Staël, Musset, Gautier, Pound… De Casanova à Philippe Sollers, la littérature mondiale est passée, passe et passera encore par le Florian pour y déguster un café en terrasse ou dans l’un de ses salons alcôves.

Chez lui, l’Italien affectionne particulièrement l’élaboration de son nectar favori avec une cafetière moka express, à pression, dite « napolitaine », de type Bialetti – du nom de son inventeur (bien que ce soit un Français nommé Bernard Rahaud qui soit à l’origine du principe, en 1822). Cette petite machine en aluminium, appelée justement la macchinetta, ou bien la caffettiera, est devenue le symbole du café italien, concentré, puissant, servi très chaud, toujours fait à l’instant et jamais réchauffé.

La grolla valdôtaine

Certes, il existe des particularismes, dans la Botte comme partout ailleurs. Ainsi du Val d’Aoste, dans le nord de l’Italie, où une coutume veut que l’on boive le café de manière communautaire, conviviale, dans la « grolla » (l’équivalent de la grolle savoyarde), qui est une sorte de « coupe de l’amitié » en terre cuite, percée de plusieurs trous (on parle de grolla à quatre, six, huit, voire dix becs) afin de permettre à plusieurs convives de boire, en partage, au même récipient. Le café qui y est introduit est généralement fort (cela va sans dire en Italie) et très sucré. On peut y ajouter de la grappa, l’alcool blanc italien par excellence, ainsi que des écorces d’agrumes (oranges, citrons) : cela devient le café « à la valdôtaine » (du Val d’Aoste), et ce rituel, soulignent les observateurs, n’est pas sans rappeler celui du Saint-Graal.

L’Italie a son propre café au lait (chauffé à la vapeur, celui-ci devient mousseux) : le cappuccino, que l’on saupoudre de chocolat amer. Il ne faut pas confondre le cappuccino avec le café con nata (à la crème), ou avec le macchiato (tacheté), qui est un espresso à la mousse de lait chaud fouetté. Additionné de chantilly, le café devient viennois.

En Vénétie, le café est parfois servi additionné d’une goutte d’amaretto (liqueur d’amande). Cette façon de l’enrichir –les puristes disent de le dénaturer - , se retrouve en Espagne, où il est d’usage d’ajouter une goutte d’anisette dans son café. Cela s’appelle le « carajillo » (prononcez la « jota »). C’est l’équivalent, en quelque sorte, de notre café-calva, appelé aussi « café normal » dans certains bars de Normandie ayant érigé la défense de leur alcool régional, le Calvados, en militantisme provocateur…

Mugs pour light allongés

L’Américain ordinaire (Hemingway, par exemple, buvait surtout des litres de Bloody Mary à Venise), préfère le café allongé, extrêmement léger et servi dans des mugs en plastique ou bien cartonnés, refermés afin de garder la chaleur de la boisson, aux stretto et autres espressos italiens. Les Américains sont les premiers consommateurs de café au monde. Ils n’apprécient guère les cafés parfumés et encore moins les cafés fortement torréfiés. Ainsi font-ils leur choix judicieusement chez les deux géants de l’industrie du café que sont Starbucks et Peet’s, nés sur la côte ouest et qui ont conquis le monde. Starbucks propose aujourd’hui quantités de cafés pour tous les goûts, du « jus de chaussette » vilipendé par l’Italien au serré propre à écoeurer le Texan. L’Américain ordinaire apprécie par conséquent le café peu torréfié, faible en goût, auquel il ajoute volontiers un nuage de crème. Ce sont ses habitudes de consommation qui l’obligent à doser faiblement son café. En effet, lorsqu’on boit à toute heure du jour, au travail, en se déplaçant ou bien devant sa télévision, un soda ou un café, il vaut mieux que ce dernier soit allongé. Notons que certaines sectes, comme celle des Mormons, interdisent la consommation du café, au nom de principes religieux fondés sur la santé totale du corps, considéré comme un don précieux de Dieu.

Cardamome ou cannelle

Au Yémen, berceau de la culture du café, il est d’usage d’accomplir un petit cérémonial appelé « gawha » dans la préparation du breuvage. Celui-ci est appelé « qisr » et il est réalisé à partir des cerises (avec leur péricarpe) séchées ou grillées. Celui qui prépare le café pour le groupe doit tout réaliser seul, de la torréfaction au service en passant par le pilage au mortier. Additionné d’eau, la boisson est chauffée sur des braises dans une sorte de pot long et étroit faisant office de cafetière, en cuivre, parfois en bronze, à long manche, appelé « ibrik » en Turquie, et volontiers additionné de sucre, mais surtout de quelques graines de cardamome écrasées entre deux doigts –une graine par tasse suffit -, ou bien d’un morceau de cannelle, ou encore d’un peu de gingembre. Les Yéménites consomment également le thé en y ajoutant des épices. Lorsqu’ils ne le dégustent pas dans un café, les hommes le préparent ainsi n’importe où, au bord d’un chemin, dans les champs, dans la rue. De même qu’ils sacrifient quotidiennement – en général après le déjeuner – au rite du qât, cette plante légèrement hallucinogène qui les transporte, les hommes accordent une importance particulière au rituel du café – qui est, rappelons-le, un psychotrope -; soulignant ainsi leur fierté quant à la paternité de la culture de la petite graine.

« A la turque »

Le café « à la sultane » ou « à la turque » correspond à une façon de préparer le café, originelle et brute : la coque de la graine est plongée dans l’eau seule ou bien avec la « bunn » (la baie) brûlée et réduite en poudre, nous dit Annie Perrier-Robert (« Le café », Solar), puis le mélange est porté à ébullition. L’eau se charge ainsi d’un marc qui n’est pas du goût de chacun. En effet, le café à la turque n’est pas filtré, et les Européens répugnent à boire et manger en même temps leur café. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le café viennois connut un succès fulgurant, dès lors que son inventeur, le Polonais Franz Georg Kolschitzky, eut l’idée (dans les années 1683) de filtrer sa préparation « à la sultane » et d’y ajouter du sucre (puis de la crème fouettée), ce à partir du café récupéré dans des sacs abandonnés par les Turcs ayant assiégé la capitale autrichienne (lire page 6). Si l’on emploie que la coque, le café (turc) se nomme « qichariya » (qichra signifie écorce), et si l’on fait usage du grain avec la coque, on le nomme « bunniya ». L’amertume doit être de toute façon bien présente pour que le café soit digne d’être servi. Les Turcs ajoutent traditionnellement à leur café des clous de girofle, ou de la cardamome comme au Yémen, parfois de l’essence d’ambre ou de l’anis des Indes. Notons que l’Orient possède les secrets de l’hospitalité : le cérémonial du café revêt aujourd’hui encore des atours précieux et sérieux. L’art de recevoir et de contenter son hôte sont des valeurs extrêmes dans l’ensemble du Moyen-Orient. Le moment du café a même valeur de « grand examen », précise Anne Perrier-Robert, pour la jeune fille à marier. Ses « bonnes manières » sont alors jugées, ainsi que son savoir-faire : par exemple, le café turc (dûment sucré) doit impérativement être porté à ébullition à deux reprises avant d’être prêt, ceci après un repos de une à deux minutes. Au moment de le servir, il convient de déposer un peu de la mousse qui surnage, dans chaque tasse, puis de servir le café, et enfin de jeter quelques gouttes d’eau froide afin de précipiter le marc au fond des tasses. Après quoi, la jeune fille sera jugée bonne à marier. Ou non. L’affaire est on ne peut plus sérieuse, dans les contrées maternelles d’une boisson devenue universelle et qui est consommée par un être humain sur trois. Un proverbe éthiopien énonce clairement : « Buna dabo naw » : le café est notre pain.

Cafés Viennois

Sait-on que l’Allemagne est le deuxième importateur et le deuxième consommateur mondial de café ? D’aucuns jureraient que l’Italie, ou la France, tiennent cette position. Or, la consommation de café a explosé ces quarante dernières années outre-Rhin, les cafés à tendance acide s’y taillent la part du lion, loin devant les cafés solubles, qui connaissent un succès ailleurs, mais que l’Allemand juge dépourvus de qualités organoleptiques suffisantes.

L’Autriche est indissociable du café viennois, à la crème fouettée (voire à la chantilly) et des légendaires cafés de la capitale, que l’on dit littéraires car nombre d’écrivains les fréquentent assidûment depuis l’époque splendide de l’empire austro-hongrois. À l’aube du XXe siècle, Stefan Zweig est de ces auteurs cultes qui écrivent dans les cafés de la ville de Freud, son ami. Il se rend fréquemment aux cafés Beethoven, Reyl et Rathaus pour y déguster son breuvage favori, avec ou sans crème d’ailleurs. L’une de ses nombreuses nouvelles, figurant dans le recueil intitulé « La Peur », met en scène un café viennois, le café Gluck, et un érudit singulier, « Le Bouquiniste Mendel » Atmosphère : « À Vienne, un café vous attend à chaque coin de rue. (…) Dans mon oisiveté, je commençais déjà à m’abandonner à la molle passivité qui émane subrepticement de chaque véritable café viennois. (…) J’observais la demoiselle de la caisse, qui distribuait mécaniquement aux garçons le sucre et les cuillères pour chaque tasse de café… ».

Irish coffee

Si le Lapon a pour coutume d’additionner de la graisse de renne à son café et de ne jamais le sucrer, le Russe, lui, y ajoute volontiers une rondelle de citron comme nous le faisons dans l’eau pétillante. Le Grec le boit frappé, et il a largement contribué au succès d’une boisson estivale, le café glacé (avec ou sans lait). L’Irlandais préfère adjoindre à son café du whiskey (avec un « e » pour le distinguer du Scotch whisky). C’est dans son roman irlandais, « Un Taxi mauve », que Michel Déon décrit la préparation minutieuse, par « une tenancière et avec un soin jaloux » de l’Irish coffee : « …Verres à pied chaud, sucre bien fondu dans le whiskey brûlant, café d’encre et faux col de crème glacée. Une jeune fille aux joues rosies, fraîche comme Mollie Malone, nous les apporta avec des grâces d’équilibriste, sans qu’une goutte de crème troublât le café. » Les Anglais, enfin, grands buveurs de thé devant l’éternel, négligent le café authentique, au point de lui préférer le café soluble, jugé indigne par tout amateur qui se respecte. Le chansonnier à l’humour caustique Pierre-Jean Vaillard dit : « Je sais maintenant pourquoi les Anglais préfèrent le thé : je viens de goûter leur café ». Ce qui n’empêche évidemment pas de nombreux aficionados de l’espresso et citoyens de Sa Majesté, de fréquenter les bars londoniens dédiés au culte de cette boisson incomparable ; lorsqu’elle est élaborée « à l’italienne ». L.M.

--------

ORIENTALISMES

Gérard de Nerval, dans son « Voyage en Orient », effectué en 1843, est saisi par l’atmosphère des cafés du Caire, où il découvre la danse du ventre et surtout la « liqueur ambrée » - ainsi nomme-t-il poétiquement le café -, dont il se délecte. « Le kahwedji {qui a la charge de préparer le café} sait bien qu’il faut sucrer la tasse, et la compagnie sourit de cette bizarre préparation. (…) Le foyer est toujours garni d’une multitude de petites cafetières de cuivre rouge, car il faut faire bouillir une cafetière pour chacune de ces fines-janes {pour « findjân » : petite tasse à café} grandes comme des coquetiers. »

Le poète Constantin Cavafy hante les cafés populaires d’Alexandrie, sa ville, au début du XXe siècle, et il puise l’inspiration dans ces lieux mal famés, peuplés de petites gens qui boivent des cafés jusqu’au bout de la nuit.

C’est à Istanbul (où un café porte son nom : « Le Piyer Loti », dans le quartier d’Eyoub), que Pierre Loti goûte aux charmes lascifs de l’amour. « Aziyadé », son roman oriental, évoque ces cafés où des conteurs se livrent à des récits captivants, tandis que les clients fument le narguilé et consomment force cafés : « … S’arrêter à tous les cafedjis. (…) Boire le café de Turquie dans les microscopiques tasses bleues à pied de cuivre. (…) On m’apporte mon narguilé et ma tasse de café turc, qu’un enfant est chargé de renouveler tous les quarts d’heure… » L.M.